矿山开采沉陷学(知识点整理)

- 格式:doc

- 大小:431.50 KB

- 文档页数:20

开采沉陷知识总结地表到充分采动时的采空区面积。

半无限开采:工作面煤壁一侧的煤层未被采动,而另一侧的煤层全部采空的开采情况。

填空(包含解释)1、岩层移动的形式:弯曲、冒落、片帮、底板隆起、滚动、岩石沿层面滑移(1)弯曲岩体部分下落,向下移动的现象。

特点:不在保持其原有的层状性,岩体积增大。

(3)片帮当底板角软时,在矿体采出后,底板在垂直方向减压,水平方向受压,导致底板向采空区方向隆起的现象。

(5)滚动在开采倾斜矿体时,岩石在自重力的作用下,除产生沿层面法线方向的弯曲外,还会产生沿层面方向的移动。

特点:岩层沿层面滑动,层间有错动。

2、岩层三个移动区特征:充分采动区(减压区),最大弯曲区,岩石压缩区。

(1)充分采动区移动特征是:1)下部岩体破碎成块状,上部岩体断裂、离层、裂隙;2)竖向方向受拉、横向方向受压,3)层内各点的移动向量与煤层法线方向一致,在同一层内的移动向量彼此相等;4)移动量最大。

(2)岩石压缩区(支承压力区)特征:沿层面方向受拉、层面法线方向受压。

(3)最大弯曲区(Ⅱ、Ⅱ’)特征:1)在此范围内岩层向下弯曲的程度(曲率)最大。

2)在层内产生沿层面方向的拉伸变形和压缩变形。

3、移动稳定后岩层内的三带:冒落带,裂缝带,弯曲带。

冒落带(垮落带)垮落带是指由采矿引起的上覆岩层破裂并向采空区垮落的岩层范围。

、垮落带内岩层破坏特点是:(1)分带性(2)碎胀性,碎胀系数值恒大于1,一般在1、5~1、80之间。

(3)可压缩性(4)垮落带高度主要取决于采出厚度、上覆岩层的碎胀系数、岩性等,通常为采出厚度的3~5倍。

薄煤层开采时垮落高度较小,一般为采出厚度的1、7倍左右。

顶板岩石坚硬时,垮落带高度为采出厚度的5~6倍;顶板软弱时,垮落带高度为采出厚度的2~4倍。

实践中可用下式近似估算垮落带高度:h=m/(k-1)cosα式中 h采出矿层厚度;K矿层倾角。

(5)形态,随倾角不同而变化裂缝带(断裂带)在采空区上覆岩层中产生裂缝、离层及断裂,但仍保持层状结构的那部分岩层称为裂缝带。

煤矿开采沉陷防治和控制技术一.沉陷的防治技术途径沉陷破坏的防治技术途径可以从两方面考虑;(1)对开采沉陷的控制,即通过合理选择采矿方法和工艺、合理布置开采工作面、采取井下充填法、覆岩离层带空间充填等措施,来减少地表下沉,控制地表下沉速度和范围,达到保护地表和地面建、构筑物与耕地的目的。

(2)开采沉陷破坏的恢复和整治,运用土地复垦技术和建筑物抗采动变形技术,对开采沉陷破坏的土地进行整治和利用。

1.1.1全部充填开采在煤炭采出后顶板尚未冒落之前,用固体材料对采空区进行密实充填,使顶板岩层仅产生少量下沉,以减少地表的下沉和变形,达到保护地面建、构筑物或农田的目的。

其中水沙充填是充填采煤法中减少地表下沉效果作好的方法,其次是风力充填和矸石自溜充填。

但充填采矿法需要专门的充填设备和设施,还需要有充足的充填材料。

矿井初期投资大,吨煤成本相应的增加。

1.1.2条带开采根据煤层和上覆岩层组合条件,按一定的采留比,在被开采的煤层中采出一条,保留一条。

由于条带开采仅是部分地采出地下煤炭资源,保留了一部分煤炭以煤柱形支撑上覆岩层。

从而减少覆岩移动,控制地表的移动和变形,实现对地面建、构筑物的保护。

但该方法采出率低、巷道掘进多,工作面效率低。

1.1.3覆岩离层带充填根据采空区上方覆岩移动形成三带的岩移特性,在煤炭采出后一定时间间隔内,用钻孔往离层带空间高压注浆,充填,加固离层带空间,将采动的砌体梁结构加固为稳定性较好的连续梁结构,使离层带的下沉空间不再向地表传递,以减少或减缓地表下沉,保护地面建、构筑物或农田。

但该技术难度大,再近一步研究。

1.1.4限厚开采根据矿区地形、水文地质条件和建、构筑物抗变形能力,以不产生地表积水和满足建筑物所要求的保护等级为依据,确定可开采的煤层厚度,开采是仅回采这一厚度的煤,其余各煤层均不开采,以实现减少下沉保护地面建、构筑物及土地的目的。

但该技术采出率低,仅在薄煤层中应用有一定的使用价值。

名词解释:1.半无限开采:沿着工作面推进方向x 区间0到正无穷上被开采,而沿垂直工作面推进方向的开采尺寸足够大,使之达到充分采动。

(1.2--1.4H )2.主要影响半径:半无限开采主要的地表移动和变形均发生在r x -=~r +的范围之内,称r 为主要影响半径。

2.下沉盆地的角度参数: 边界角:开采达到或接近充分采动是,移动盆地主断面上盆地边界点和采空区边界点连续与采空区外侧水平线的夹角移动角:开采达到或接近充分采动时,移动盆地主断面上临界变形点和采空区边界点连线与采空区外侧水平线的夹角。

下山、上山和走向方向的移动角分别用β、γ和δ来表示;i=± 3.0mm/m ;E=±2.0mm/m ;K=±0.2×10-3/m 。

裂缝角:开采达到或接近充分采动时,采空区上方地表最外侧位置裂缝和采空区边界点连线与采空区外侧水平线的夹角最大下沉角:在移动盆地的倾斜主断面上,采空区的中点与地表下沉盆地中点的连线与矿层下山方向水平线的夹角3.启动距:地表开始移动式工作面推进距离地表开始移动:观测地表下沉值达到10mm地表移动时间:从地表开始移动到地表停止移动的持续时间。

分为启动。

活跃。

衰减阶段,1.67mm/d ,百分之854.减沉开采:是通过改变采场顶板管理方法控制顶板下沉量,达到减缓地表沉陷量5.协调开采:根据开采引起地表移动变形分布规律,通过合理的开采布局,开采顺序,方向时间等方法,减缓开采地表变形值6.变形缓冲沟:是在建筑物周围地表挖掘的一定深度的沟槽。

沟深超过基础底面深200--300mm ,沟槽不小于600m ,沟外缘建筑物外侧1--2m7.变形缝:是将建筑物从屋顶到地基分成若干长度较小,刚度较大,自成变形体系的独立单元8安全开采上限:安全开采边界的标高9.安全开采深度:地表至安全开采边界的距离,即地面标高与安全开采上限的标高之差10.安全煤岩厚度:水体地面向下至安全开采上边界水平面之间的距离11.“三下”采煤:是指在建筑物下、铁路和公路下、水体下进行开采。

1.“三带”的定义?答:冒落带是指用全部垮落法管理顶板时,回采工作面放顶后引起煤层直接顶板岩层产生破坏的范围。

裂缝带:在采空区上覆岩层中产生裂缝、离层及断裂,但仍保持层状结构的那部分岩层。

弯曲带:又称整体移动带,位于裂缝带之上直至地表。

2.地表移动盆地边界的确定(此题答案不确定)一、地表移动盆地边界的划分地表移动盆地划分成如下三个边界:(一)移动盆地的最外边界移动盆地最外边界是以地表移动和变形都为零的盆地边界点所固定的边界。

这个边界由仪器观测确定。

考虑到观测误差一般取下沉为10mm的点为边界点。

所以,最外边界实际上是下沉为10mm的点圈定的边界。

(图中ABCD)(二)移动盆地的危险移动边界危险移动边界是以盆地内的地表移动与变形对建筑物有无危害而划分的边界。

(图中A’B’C’D’)不同结构的建筑机能承受最大变形的能力不一样,所以各种类型的建筑物都应有对应的临界变形值。

在确定移动盆地内危险移动边界时,用相应建筑物的临界变形值圈定,会更接近于实际。

(三)移动盆地的裂缝边界裂缝边界是根据移动盆地内最外侧的裂缝圈定的边界。

3.地表移动观测站设计内容有哪些?答:观测站设计包括便携设计说明书和绘制设计图两部分工作。

设计说明书应包括下列内容:1)建立观测站的目的和任务2)设站地区的地形、地物及地质采矿条件3)观测站设计时所用的开采沉陷参数4)观测线的位置及长度的确定,测点及控制点的数目、位置及其编号5)工作测点和控制点的构造及其埋设方法6)观测内容及所用仪器,与矿区控制网的联测方法,精度要求,联测的起始数据,定期观测时间、方法及精度要求,有关地表采动影响的测定,编录方法。

7)经费估算:包括观测站所需材料、购地、人工等费用的预算8)观测成果的整理方法与分析步骤,所需获得的成果4.水平煤层(或沿煤层定向主颁)非充分采动时主断面内下沉曲线特征?答:判别:水平煤层开采时的采动程度可用走向充分采动角φ3来判别。

当用φ3 角作的两直线交于岩层内部而未及地表时,此时地表为非充分采动。

一、岩石1、岩石强度:在施力的轴向方向产生压缩变形,在垂直轴向的横向方向产生向外膨胀。

若在横向上也施加压力,则会限制其变形,减少总变形量。

2、岩层移动:①当地下煤层被采出后,采空区直接顶板岩层在自重力及其上覆岩层的作用下,产生向下的移动和弯曲。

当其内部拉应力超过岩层的抗拉强度极限时,直接顶板首先断裂、破碎、相继冒落,而老顶板岩层则以梁或悬臂梁弯曲的形式沿层理面法线方向移动、弯曲、进而产生断裂、离层。

随着工作面向前推进,受采动影响的岩层范围不断扩大。

当开采范围足够大时,岩层移动发展到地表,在地表形成一个比采空区大得多的下沉盆地。

②急倾斜煤层开采条件下,岩层移动的主要特征是岩石沿层面错动。

在采空区上边界上方,岩层和煤柱在自重力的作用下,顶板岩层在产生法向弯曲的同时,受沿层理面分力的作用而产生沿层理面向采空区的错动和滑落。

当煤层倾角接近和大于50°时,这种现象可扩展到煤层的底板岩层。

若煤层的顶、底板岩层强度均较小时,则可同时产生沿层理面的下滑。

二、移动稳定后采动岩层内的三带1.冒落带:用全部垮落法管理顶板时,回采工作面放顶后引起煤层直接顶板岩层产生破坏的范围。

冒落带可分为不规则冒落和规则冒落两部分。

冒落岩石具有一定的碎胀性,冒落岩块间空隙较大;冒落带的高度主要取决于采出厚度和上覆岩石的碎胀系数,通常为采出厚度的3~5倍。

薄煤层开采时冒高较小,一般为采出厚度的1.7倍左右。

顶板岩石坚硬时,冒落带高度为采出厚度的5~6倍;顶板为软岩时,冒落带的高度为采出厚度的2~4倍。

ℎ=m(k−1)cosαH,冒落带高度;m,采出煤层厚度;k,岩石碎胀系数;α,煤层倾角岩石的碎胀系数取决于岩石性质,坚硬岩石碎胀系数较大,软岩碎胀系数较小。

碎胀系数值恒大于1,一般在1.05~1.80之间。

2.裂缝带(断裂带)在采空区上覆岩层产生裂缝、离层及断裂,但仍保持层状结构的那部分岩层为裂缝带。

裂缝带位于冒落带和弯曲带之间。

矿山采掘知识点总结一、矿石的开采方法1.开采方法的选择开采方法的选择是矿山开采的第一步,不同的矿石特性和地质条件会对开采方法的选择产生影响。

通常可以分为露天开采和地下开采两种方法。

常见的开采方法包括露天开采、块矿开采、深部采矿、房柱法采矿、液压抢夺法采矿等。

2.露天开采露天开采适用于浅埋矿体,采用爆破、装载、运输等工具和设备进行采矿。

这种方法的优点是成本低、效率高,但也会对环境造成一定的影响。

3.地下开采地下开采适用于埋藏较深的矿体,需要进行巷道开挖、支护、采矿等工作。

地下采矿工作受限于地下空间的狭窄和地质条件,比较复杂,但也可以保护地表环境。

4.块矿开采块矿开采适用于矿石呈块状分布的矿藏,采用机械化设备进行开采,速度快、效率高。

5.深部采矿深部采矿适用于深埋矿体的开采,需要进行巷道开挖和支护,通常要利用大型机械设备和技术手段进行开采。

6. 房柱法房柱法适用于岩石稳定的矿体,采用开挖“房柱”式巷道进行开采,可以减少岩石的顶板开支,提高安全性。

7. 抢夺法抢夺法适用于抢占小矿体和复杂地质条件的矿体,采用液压抢夺机进行开采,速度快、效率高。

8. 特殊矿体开采对于一些特殊矿体,如溶解岩、沙质矿体、煤层气、页岩气等,采矿方法也会有所不同,需要根据具体条件进行选择。

二、采矿工程设计1.采矿方法设计采矿方法的选择要考虑到矿体性质、地质条件、水文地质条件等因素,需要对矿山进行综合调查和分析,确定最佳的采矿方法和工艺流程。

2. 工程规划设计采矿工程设计包括矿山的布局设计、巷道和设施的设计、采矿设备的选择等,需要考虑到开采的整体规划和设施的合理性。

3. 采矿设备选型采矿设备的选型要根据矿体特性、开采方法和规模等因素进行考虑,需要选择性能合理、效率高的设备。

4. 安全生产设计安全生产设计是采矿工程设计的重要部分,需要从矿山的设计、设施的设置、工序的安排等方面考虑安全问题,保障采矿过程中的安全性。

5. 环境保护设计矿山采矿对环境会产生一定的影响,需要在设计阶段考虑环保问题,合理进行排放、处理等工作。

充分采动当地表下沉盆地的下沉值达到该地质采矿条件下应有的最大下沉值时,这种情况称为充分采动,又称临界开采。

这时,地表下沉盆地的形状大致呈碗形。

最大下沉角在倾斜主断面上,由采空区的中点和移动盆地最大下沉点在岩基面上投影点的连线与水平线之间沿煤层下山方向一侧的夹角,称为最大下沉角。

主断面通常将地表下沉盆地内通过地表最大下沉点所作的沿煤层走向和倾向的垂直断面称为地表下沉盆地的主断面。

边界角边界角就是在充分采动或接近充分采动的条件下,地表下沉盆地主断面上盆地边界点至采空区边界的连线与水平线在煤柱一侧的夹角。

移动角移动角就是在充分采动或接近充分采动的条件下,地表下沉盆地主断面上3个临界变形中最外边的一个临界变形值点至采空区边界的连线与水平线在煤柱一侧的夹角。

开采沉陷的主要影响因素岩层与地表移动的规律取决于地质和采矿因素的综合影响。

在这些地质和采矿因素中,一类是人们无法对其产生影响的,称为自然因素;另一类时采矿技术因素。

岩层与地表移动的主要影响因素有覆岩力学性质、岩层层位、松散层、煤层倾角、开采厚度、采区尺寸、重复采动、采煤方法及顶板控制方法。

地表移动观测站地表及岩层移动观测时在选定位置设置一系列相互联系的测点,通常称地表移动观测站或岩层移动观测站,简称观测站。

剖面线状观测站在地表移动盆地主断面的方向上,将观测点布设成直线的观测站。

有时不能布设成直线时,也可布设成具有少量转点的折线形。

剖面线状观测站通常由两条互相垂直且相交的观测线所组成。

沿走向主断面布设的观测线称为走向观测线,沿倾斜主断面布设的观测线称为倾斜观测线。

保护煤柱保护煤柱是指专门在井下暂时或永久不予采出的,目的是保护其上方岩层内部和地表的湖泊、河流、铁路、公路、民用住宅和工业厂房、管道、农田水利设施以及井下工程等保护对象不受开采影响的那部分煤体。

观测站设计的原则:1)开采工作面上方地势平坦,地下无大的地质构造,水文地质条件简单。

2)设计在移动盆地的主断面上。

v1.0 可编辑可修改矿山开采沉陷学第一章:1:在地下开采前,岩体在地应力场作用下处于相对平衡状态。

局部矿体被采出后,在岩体内部形成一个采空区,导致周围岩体应力状态发生变化,引起应力重分布,从而使岩体产生移动变形和破坏,直至达到新的平衡。

随着采矿工作的进行,这一过程不断重复。

它是一个十分复杂的物理、力学变化过程,也是岩层产生移动和破坏过程,这一过程和现象称为岩层移动。

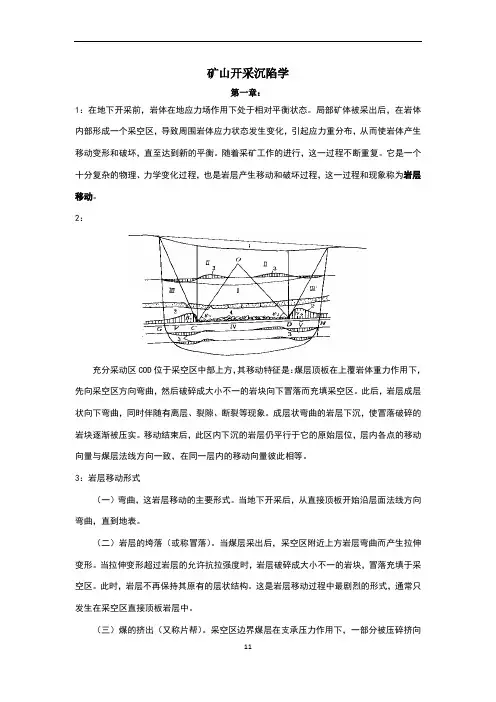

2:充分采动区COD位于采空区中部上方,其移动特征是:煤层顶板在上覆岩体重力作用下,先向采空区方向弯曲,然后破碎成大小不一的岩块向下冒落而充填采空区。

此后,岩层成层状向下弯曲,同时伴随有离层、裂隙、断裂等现象。

成层状弯曲的岩层下沉,使冒落破碎的岩块逐渐被压实。

移动结束后,此区内下沉的岩层仍平行于它的原始层位,层内各点的移动向量与煤层法线方向一致,在同一层内的移动向量彼此相等。

3:岩层移动形式(一)弯曲,这岩层移动的主要形式。

当地下开采后,从直接顶板开始沿层面法线方向弯曲,直到地表。

(二)岩层的垮落(或称冒落)。

当煤层采出后,采空区附近上方岩层弯曲而产生拉伸变形。

当拉伸变形超过岩层的允许抗拉强度时,岩层破碎成大小不一的岩块,冒落充填于采空区。

此时,岩层不再保持其原有的层状结构。

这是岩层移动过程中最剧烈的形式,通常只发生在采空区直接顶板岩层中。

(三)煤的挤出(又称片帮)。

采空区边界煤层在支承压力作用下,一部分被压碎挤向采空区,这种现象称为片帮。

由于增压区的存在,煤层顶底板岩层在支承压力作用下产生竖向压缩,从而使采空区边界以外的上覆岩岩层和地表产生移动。

(四)岩石沿层面的滑移。

在开采倾斜煤层时,岩石在自重力的作用下,除产生沿层面法线方向的弯曲外,还会产生沿层面方向的移动。

岩层倾角越大,岩层沿层面滑移越明显。

沿层面滑移的结果,使采空区上山方向的部分岩层受拉伸,甚至剪断,而下山方向的部分岩层受压缩。

(五)垮落岩石的下滑(或滚动)。

煤层采出后,采空区为冒落岩块所充填。

开采沉陷知识总结名词解释开采沉陷:有用矿体被采出以后,开采区域周围的岩体原始应力平衡状态受到破坏,应力重新分布,达到新的平衡。

在这过程中,使岩层和地表产生连续的移动、变形和非连续的破坏现象。

地表移动:采空区面积扩大到一定围后,岩层移动到地表,使地表产生移动变形,在地表沉陷的研究中称这一过程和现象为地表移动。

岩层移动:局部区域矿体被采出后,(在岩体部形成一个空洞)其周围应力平衡状态遭到破坏,引起应力的重新分布,直到达到一个新的平衡,这是一个十分复杂的物理,化学变化过程,也是岩层产生移动和破坏的过程,这一过程和现象称为岩层移动。

下沉盆地:在开采影响波及到地面时,受采动影响地面由原有的标高向下沉降,从而在采空区上方形成了一个比采空区面积大的沉陷盆地。

充分采动:地下煤层采出后,地表下沉值达到了地质条件下应有的最大值,此时的采动为充分采动。

临界开采:正好达到其最大值。

地表移动盆地主断面:将地表移动盆地主断面上,移动盆地平底边缘在地表水平线上的投影同采空区边界连线与煤层在采空区一侧的夹角。

临界变形值:建筑物不需要维修仍能够保持正常使用所允许的地表最大变形值。

边界角:在充分或接近充分采动条件下,地表移动盆地主断面上盆地边界点至采空区边界的连线与水平线在煤柱一侧的夹角。

裂缝角:在充分或接近充分采动条件下,地表移动盆地主断面上,移动盆地最外侧的地表裂缝至采空区边界的连线与水平线在煤柱一侧的夹角。

松散型移动角:用岩层移动角自采空区边界划线与基岩松散层相交线于一点,同地表下沉值为10MM的点相连线与水平线在煤柱一侧的夹角。

观测站:在研究对象上按一定要求设立的一系列测点,这些测点统称为观测站。

起动距:地表开始移动时工作面的推进距离称为起动距。

超前影响:在工作面推进过程中,工作面前方的地表受采动影响而下沉,这种现象称为超前影响。

超前影响角:将工作面前方地表开始移动的点与当时工作面的连线,此连线与水平线在煤柱一侧的夹角。

超前影响距:开始移动的点到工作面的水平距离称为超前影响距。

《矿山开采沉陷学》复习题一、名词解释1.地表移动盆地主断面:地表移动盆地内通过最大下沉点(或者说移动盆地的中心)所作的沿煤层走向的垂直断面。

(P35)2.临界开采面积:地表到充分采动时的采空区面积。

3.防砂安全煤岩柱:在松散弱含水层底界面至煤层开采上限之间为防止流砂溃入井下而保留的煤和岩层块段。

(P321)4.垮落带(冒落带):用全部垮落法管理顶板时,回采工作面放顶后引起煤层直接顶板岩层产生破坏的范围。

(P26)5.移动角:在充分采动或接近充分采动的条件下,地表移动盆地主断面上三个临界变形值中最外边的一个临界变形值点至采空区边界的连线与水平线在煤柱一侧的夹角。

(P43)6.地表移动起动距:地表开始移动时工作面的推进距离。

(P85)7.半无限开采:工作面煤壁一侧的煤层未被采动,而另一侧的煤层全部采空的开采情况。

8. 超前影响角:将工作面前方地表开始移动(即下沉10mm)的点与当时工作面的连续,此连线与水平线在煤柱一侧的夹角。

(P85)二、填空题三、简答题1.什么是开采沉陷预计,其目的是什么?(P116)(1)对一个计划进行的开采,在开采进行以前,根据其地质采矿条件和选用的预计函数、参数,预先计算出受此开采影响的岩层和(或)地表的移动和变形工作,称为开采沉陷预计。

(2)开采沉陷预计对开采沉陷理论的研究和生产实践都有重要意义。

①在理论研究生的作用在于,利用预计的结果可以定量地研究受开采影响的岩层与地表移动在时间上和空间上的分布规律。

②对指导建筑物下、铁路下、水体下的开采实践具有重要的作用。

2.岩层移动稳定后,覆岩采入影响分为哪几个带?各影响带的主要特征是什么?(P25—P27)(1)冒落带:①随着煤层的开采,其直接顶板在自重力的作用下,发生法向弯曲,当岩层内部的拉应力超过岩石的抗拉强度时,便产生断裂、破碎成块而垮落,冒落岩块大小不一,无规则地堆积在采空区内;②冒落岩石具有一定的碎胀性,冒落岩块间空隙较大,连通性好,有利于水、砂、泥土通过。

填空1.岩石的空隙性包括孔隙性,裂隙性,水理性包括吸水性,软化性和透水性。

2.弹性模量和泊松比是反映岩石变形特征的两个基本指标。

3.根据世家荷载方式不同,岩石硬度分为单向抗压强度,单向抗拉强度,单向抗剪强度,三轴压缩和抗弯强度。

4.反映岩石流变性的两种宏观表现是蠕变,松弛。

5.影响岩石流变性等性质和力学性质的三个重要因素是结构,矿物和构造。

6.岩石移动形式有弯曲,冒落,片帮,滑移,下滑和底板岩隆起。

7.移动稳定后的岩层按其破坏程度分为三份不同的开采影响带分别是冒落带,断裂带,弯曲带。

将底板以下岩体也分为三带底板采动导水带底板阻水带底板承压水导升带8.设采空区平均开采深度为H,通常在采空的长度和宽度达到和超过1.2-1.4h时可达到充分采动。

9.地表变形分为倾斜变形,曲率变形,水平变形。

10.冒落带内岩层破坏的特点分带性,碎胀性,可压缩性,冒落高度h=m/(k-1)cos 11.断落带内岩层破坏的特点裂缝断层,层状结构,漏水。

12.弯曲带内岩层破坏的特点移动过程连续而有规律,隔水性13.按照地表移动变形值的大小及其对建筑物及地表的影响程度,可将地表移动盆地划分出三个边界最外边界,危险移动边界,裂缝边界。

14.描述地表移动盆地形态和范围的角量参数主要有一下几种:边界角,移动角,裂缝角,松散层移动角,充分采动角。

15.目前我国采用的临界变形值是r=3mm/m,ξ=2mm/m,k=0.2mm/m2.16.地表观测站建立后要进行链接测量,全面测量,日常观测。

17.地表点移动过程分三个阶段开始阶段,活跃阶段,衰退阶段18.常用的岩土物性关系:各向同性线弹性模式,横观各向同性线弹性模式,弹塑性模式,低抗拉或不抗拉模式19.计算岩体力学参数:变形模量 E 泊松比( )粘聚力 C内摩擦角()抗拉强度T 20.矿山开采沉陷的控制技术:填充开采技术支撑矿柱技术协调开采技术保安煤柱设计技术21.填充管理顶板:水沙填充风力填充矸石自溜填充法22.常用的定量指标:下沉,水平移动,倾斜,曲率,水平变形,扭曲和剪硬变23.开采沉陷对环境影响的评价内容:地表建筑物,水体,道路管线,土地。

矿山开采沉陷学:研究煤矿地下开采引起的岩层与地表移动规律、移动变形控制方法及相关问题的科学。

它是一个工程技术研究领域,也是矿山测量、采矿工程学科的专业方向之一。

开采沉陷:矿层地下开采引起的岩层移动、松散层移动、地表移动现象和过程。

岩层移动:地下有用矿物被采出以后,开采区域周围岩体原有的应力平衡状态受到破坏,使岩体产生变形、位移和破坏的现象和过程。

地表移动:当开采的面积达到一定范围之后,岩层的移动和变形将发展到地表,引起地表的移动、变形和塌陷的现象和过程。

岩层移动六种形式:弯曲、煤的挤出(片帮)、垮落(冒落)、底板岩层的隆起、岩石沿层面的滑移、垮落岩石的下滑。

弯曲:岩层沿层面法向一次向采空区方向的弯曲。

煤的挤出(片帮):煤壁在支承压力作用下压碎向采空区突出的现象。

岩层的垮落(冒落):顶板岩层受上覆岩层压力弯曲而拉伸破坏,从岩体中垮落。

底板岩层的隆起:在煤层采出后,底板在垂直方向减压,水平方向受压,导致底板向采空区方向隆起。

岩石沿层面的滑移:倾斜煤层时,岩石在自重力的作用下,除产生沿层面法线方向的弯曲外,还会产生沿层面下坡方向的移动。

垮落岩石的下滑:倾斜煤层时,采空区上部垮落的岩石下滑充填下方采空区。

岩层移动分区:充分采动区、最大弯曲区、岩石压缩区、垮落带、断裂带(裂隙带)、弯曲带、底板采动导水破坏带、底板阻水带、承压水导升带。

地表移动的四种形式:下沉盆地、裂缝与台阶、塌陷坑、采动滑移或滑坡。

下沉盆地:受影响地表从原有的标高向下沉降,从而在采空区上方形成一个比采空区范围大得多的沉陷区域,也称“地表下沉盆地”。

裂缝与台阶:地表产生的延伸性裂缝,裂缝两侧地表有时还会有一定的落差而形成台阶。

塌陷坑:边缘较陡、塌陷深度大的漏斗状或沟槽状塌陷坑。

常发生在浅部开采急倾斜煤层或特厚煤层时。

采动滑移或滑坡:采动滑移是指地下开采引起的山区地表附加移动;采动滑坡是指地下开采引起的坡体整体性大面积滑动或坍塌。

充分采动:地表最大下沉值不随采区尺寸增大而增大的临界开采状态。

1•岩层移动和破坏的形式:弯曲、垮落、煤的挤出、岩石沿层面的滑移、岩石的下滑、底板的隆起。

2.岩层岩层移动和破坏稳定后形成的“三带”:垮落带、断裂带、弯曲带。

3.垮落带内岩层破坏特征:①在垮落带内,从煤层往上岩层破碎程度逐步减小。

②垮落岩块间空隙较大,连通性好,有利于水、砂、泥土通行。

③垮落岩石具有的碎胀性能使垮落自行停止。

④垮落带的高度主要取决于开采厚度和上覆岩层的碎胀系数。

⑤垮落岩石间的空隙随着时间的延长和工作面推进距离的增加,在上覆岩层压力作用下,在一定程度上可得到压实。

稳定时间越长,压实性越好,到永远不会恢复到原岩体的体积。

4.断裂带内岩层破坏特征:①断裂带内的岩层不仅发生垂直于层理面的裂隙和断裂,而且还产生顺层理面的离层裂缝。

②根据连通性的好坏,断裂带一般导水,但不利于砂、泥土通过。

③垮落带和断裂带合称“两带”,又称垮落断裂带,在解决水体下采煤时,垮落带和断裂带合称导水裂缝带。

④导水裂缝带高度和岩性有关。

⑤断裂带随着工作面推进距离的增加,当采空区扩大到一定范围时,断裂带的高度达到最大。

此时,采空区继续扩大,断裂带高度基本上不再发展,并随着时间的推移,当岩层移动趋于稳定时,断裂带上部裂缝逐渐闭合,断裂带高度也随之降低。

5.弯曲带内岩层破坏特征:①弯曲带内岩层在自重的作用下产生层面法线弯曲,在水平方向上处于双向受压状态,其压实程度较好。

②弯曲带内岩层移动过程连续而有规律,并保持整体性和层状结构,不存在或极少存在离层裂缝。

在竖直面内,各部分的移动值相差很小。

③弯曲带一般情况下具有隔水性,特别是当岩性较软时,隔水性能更好,成为水下开釆时的良好保护层。

④弯曲带的高度主要受开采深度的彫响。

6.地表移动的形式:①地表移动盆地②裂缝及台阶③塌陷坑7.地表移动盆地的类型:①非充分采动下沉盆地(采空区尺寸小于该地质采矿条件下的临界开采尺寸时,地表任意点的下沉值均未达到该地质采矿条件下应有的最大值,形状为漏斗形)②充分采动下沉盆地(当地表移动盆地内只有一个点的下沉值达到该地质采矿条件下应有的最大下沉值的釆动状态,形状为碗状。

开采沉陷知识点总结知识点一、开采沉陷的成因1. 矿体的变形和瓦解矿体是地下储存煤炭、石油、天然气等矿产资源的岩层,开采过程中,矿体受到采矿压力和空隙被破坏,导致矿体发生变形和瓦解,从而引起地表的沉陷。

2. 煤层气的释放在煤炭开采中,煤层气通过矿井地质条件的改变而释放,导致地下岩体的变形和地表的沉陷。

3. 水文地质条件的改变矿区地下水位的下降和地下水的排泄也会导致地下岩体的变形和破坏,从而引发地表的沉陷。

知识点二、开采沉陷的类型1. 地表沉陷地表沉陷是指由于地下矿藏开采造成地表下陷、建筑物倾斜等现象。

地表沉陷会对周围的建筑物、道路、水利设施等造成损害,严重影响到周围居民的生活和安全。

2. 地下沉陷地下沉陷是指由于地下矿藏开采造成地下岩体的变形和破裂,导致地下空洞的形成,地质构造发生塌陷等现象。

地下沉陷会对地下设施、地下管道等造成影响,甚至对地面上的建筑物产生威胁。

知识点三、开采沉陷的影响1. 对地表建筑物的影响地表沉陷会导致建筑物出现倾斜、开裂等现象,严重影响建筑物的使用功能和安全性,甚至造成建筑物的损坏和崩塌。

2. 对地下管道和地下设施的影响地下沉陷会导致地下管道和设施遭受损坏和破坏,严重影响城市的供水、排水、供电等基础设施的正常运行,甚至造成供水中断、排水阻塞等问题。

3. 对环境和生态系统的影响地表沉陷会导致土壤侵蚀、植被破坏等现象,严重影响到周围的生态系统和生态环境,导致生态平衡失调、生物多样性下降等问题。

4. 对地下水资源的影响地下沉陷会导致地下水资源受到影响,地下水位下降、水质污染等问题会影响到周围地区的生活和农业生产。

5. 对人类生活和安全的影响地表沉陷会导致居民的生活环境受到影响,严重影响到居民的生活质量和安全,甚至造成人员伤亡。

知识点四、开采沉陷的防治措施1. 资料的整理与地质勘察在矿区开采前,应对地质情况进行全面的勘察,收集相关的地质资料,制定合理有效的开采方案,以减少地表沉陷的风险。

一、名词解释1.矿区生态破坏:指矿区内生产与生活活动,特别是煤炭开采与加工导致矿区生态结构和功能的破坏或引起矿区生态系统朝着不利于人类生存方向变化的现象。

2.岩层移动:未经采动的岩体,在地壳内受到各个方向力的约束,处于自然应力平衡状态。

局部矿体被采出后,在岩体内部形成一个空洞,其周围原有的应力平衡状态受到破坏,引起应力的重新分布,直至达到新的平衡的过程。

3.矿区生态工程:4.开采沉陷控制技术:是通过合理选择开采方法和工艺、协调布臵开采工作面进行井下全部充填或条带和局部充填、覆岩离层空间充填及井下条带开采等技术和措施,对开采沉陷进行控制,减小或减缓地表沉陷造成的破坏。

5.矿区复垦土地评价:6.《土地复垦规定》7.矿区土地生态恢复8.矿区土地复垦规划和设计(1)矿区土地复垦规划:是对土地复垦在一定时期内的总体安排。

它需要根据矿山开发规划、地方社会经济发展规划、矿区自然、经济、环境与社会条件对复垦项目规模、进度、工程措施、复垦后的土地利用结构及矿区生态环境的恢复等作出决策和规划。

(2)矿区土地复垦设计:则是在规划的基础上,对复垦工程进行具体的施工设计。

9.生态农业复垦的垂直设计:利用生态位和生物共生原理,将生理上和生态适应性不同的生物群体组成合理的复合性生产系统,使其对环境资源特别是空间的利用最充分、最合理。

10.离层带注浆充填:从研究岩层内部移动变形规律入手,根据“拱梁平衡”理论寻求开采上覆岩层的离层位臵,在离层内充填某种介质,如粉煤灰、砂石等.使覆岩移动减小,从而达到控制地表沉陷的目的。

二、问答题1.试述井工采矿对环境的影响主要有哪些?2.试述矿区生态工程建设中应用到哪些生态工程原理?3.设计燃煤电厂粉煤灰充填复垦工艺流程,贮灰场设计原则有哪些?粉煤灰充填沉陷区复垦工艺:(1)在计划复垦的沉陷区内修筑贮灰场。

(2)水力充灰。

(3)沉淀排水。

(4)复土造田。

灰场规划设计原则: (1)灰场容量。

(2)灰场边界和输水管线等构筑物的位臵。

1.什么是开采沉陷?P1在应力重新分布达到新平衡的过程中,煤层周围岩层和地表产生移动,变形和破坏(开裂,垮落等),这种现象称为开采沉陷。

2.开采沉陷与其他学科的关系P13. 开采沉陷对地表建(构)筑物和环境的影响主要表现?P4(1)开采沉陷造成土地资源的破坏每年新增大量塌陷地,地表塌陷后地面积水会造成土地淹没,盐渍化。

山区开采引起山体,边坡滑移,导致灾害。

开采也会造成地下水位下降,加剧土地沙漠化。

(2)开采沉陷造成地表建(构)筑物的破坏开采沉陷导致民房和厂房等建筑物变形和破坏,也使位于沉陷区的铁路、公路、桥梁、隧道、堤坝、输电线路等损害、倒塌。

(3)开采沉陷造成水资源的破坏地下开采使含水层水位下降,地面河流、水库干涸,使水进入井下,淹没矿井。

4.什么是岩石的碎胀性?P6从岩石中采掘或崩落下来的碎石。

其整个体积大于它在岩体内的体积,这种体积增大的性质叫作岩石的碎胀性。

5.岩层移动和破坏的形式?P11垮落,弯曲,煤的挤出,岩石沿层面的滑移,岩石的下滑,底板的隆起。

6.充分开采程度如何判断?P14非充分采动:没达到临界开采尺寸,没有点达到最大下沉值充分采动:刚刚达到临界开采尺寸,只有一点达到最大下沉值超充分采动:超过临界开采尺寸,多点达到最大下沉值,移动盆地出现平底。

7.什么叫地表下沉盆地主断面?P15通常将地表下沉盆地内通过地表最大下沉点所作的沿煤层走向和倾向的垂直断面称为地表下沉盆地的主断面。

8.边界角和移动角?P18, P19边界角:在充分采动或接近充分采动的条件下,地表移动盆地主断面上盆地边界点至采空区边界的连线与水平线在煤柱一侧的夹角。

移动角:在充分采动或接近充分采动的条件下,地表移动盆地主断面上三个临界变形值中最外边的一个临界变形值点至采空区边界的连线与水平线在煤柱一侧的夹角。

9.开采沉陷表地表有哪几种形变值?P20-P21下沉、倾斜、曲率、水平移动、水平变形10.理解地表移动变形曲线的分布形态(图2-16,2-17) P2411.地表下沉持续时间分为哪几个阶段?各阶段有何特点?P291.开始阶段:从下沉开始至下沉速度刚达到1.67mm/d时刻止的阶段地表下沉开始阶段。

矿山开采沉陷学第一章:1:在地下开采前,岩体在地应力场作用下处于相对平衡状态。

局部矿体被采出后,在岩体部形成一个采空区,导致周围岩体应力状态发生变化,引起应力重分布,从而使岩体产生移动变形和破坏,直至达到新的平衡。

随着采矿工作的进行,这一过程不断重复。

它是一个十分复杂的物理、力学变化过程,也是岩层产生移动和破坏过程,这一过程和现象称为岩层移动。

2:充分采动区COD位于采空区中部上方,其移动特征是:煤层顶板在上覆岩体重力作用下,先向采空区方向弯曲,然后破碎成大小不一的岩块向下冒落而充填采空区。

此后,岩层成层状向下弯曲,同时伴随有离层、裂隙、断裂等现象。

成层状弯曲的岩层下沉,使冒落破碎的岩块逐渐被压实。

移动结束后,此区下沉的岩层仍平行于它的原始层位,层各点的移动向量与煤层法线方向一致,在同一层的移动向量彼此相等。

3:岩层移动形式(一)弯曲,这岩层移动的主要形式。

当地下开采后,从直接顶板开始沿层面法线方向弯曲,直到地表。

(二)岩层的垮落(或称冒落)。

当煤层采出后,采空区附近上方岩层弯曲而产生拉伸变形。

当拉伸变形超过岩层的允许抗拉强度时,岩层破碎成大小不一的岩块,冒落充填于采空区。

此时,岩层不再保持其原有的层状结构。

这是岩层移动过程中最剧烈的形式,通常只发生在采空区直接顶板岩层中。

(三)煤的挤出(又称片帮)。

采空区边界煤层在支承压力作用下,一部分被压碎挤向采空区,这种现象称为片帮。

由于增压区的存在,煤层顶底板岩层在支承压力作用下产生竖向压缩,从而使采空区边界以外的上覆岩岩层和地表产生移动。

(四)岩石沿层面的滑移。

在开采倾斜煤层时,岩石在自重力的作用下,除产生沿层面法线方向的弯曲外,还会产生沿层面方向的移动。

岩层倾角越大,岩层沿层面滑移越明显。

沿层面滑移的结果,使采空区上山方向的部分岩层受拉伸,甚至剪断,而下山方向的部分岩层受压缩。

(五)垮落岩石的下滑(或滚动)。

煤层采出后,采空区为冒落岩块所充填。

当煤层倾角较大,而且开采自上而下顺序进行,下山部分煤层继续开采而形成新的采空区时,采空区上部垮落的岩石可能下滑而充填新采空区,从而使采空区上部的空间增大,下部空间减小,使位于采空区上山部分的岩层移动加剧,而下山部分的岩层移动减弱。

(六)底板岩层的隆起。

当底板岩层较软时,在煤层采出后,底板在垂直方向减压,水平方向受压,导致底板向采空区方向隆起。

3:岩层移动的三带(一)冒落带(Caving zone)冒落带是指用全部垮落法管理顶板时,回采工作面放顶后引起煤层直接顶岩层产生破坏的围。

冒落带岩层破坏的特点为:冒落岩块大小不一;无规则地堆积在采空区;冒落岩块间空隙较大,连通性好,易导水、导砂。

具:碎胀性、可压缩性。

分:不规则冒落带、规则冒落带(二)裂缝带(断裂带)(Fractured zone)裂缝带是指在采空区覆岩中产生裂缝、离层及断裂,但仍保持层状结构的那部分岩层。

位于冒落带之上。

其特征为:岩层不仅产生垂直于层理面的裂缝或断裂,还产生顺层理面的离层裂缝,易导水。

分:严重断裂带、一般断裂带、微小断裂带。

冒落带和裂缝带合称为冒落裂缝带,或导水裂缝带(Water conducted zone)。

(三)弯曲带(Sagging zone)(整体移动带)弯曲带位于裂缝带之上直至地表。

其移动特点为:岩层的移动过程是连续而有规律的,并保持其整体性和层状结构,不存在或极少存在离层裂缝;弯曲带顶面(地表)有时产生一些拉伸裂缝,一般到一定深度尖灭。

4:地表移动所谓地表移动,是指是指在采空区面积扩大到一定的围后,岩层移动发展到地表,使地表产生移动和变形,这一过程和现象称为地表移动。

5:地表移动和破坏形式(一)地表移动盆地(Ground subsidence trough):在开采影响波及到地表以后,受采动影响的地表从原(有标高向下沉降,从而在采空区上方地表形成一个比采空区面积大得多的沉陷区域,这种地表沉陷区域称为地表移动盆地,或下沉盆地。

(二)地表裂缝(Surface fracture)及台阶(step):在一定条件下,地表移动盆地外边缘拉伸变形区可能产生裂缝。

裂缝的深度、宽度与有无第四系松散层及其厚度、性质和变形值大小有关。

(三)塌陷坑(Subsidence cave)及塌陷槽开采缓倾斜煤层和倾斜煤层时,地表破坏主要是地表出现裂缝,但在某些特殊地质开采条件下,地表可能出现漏斗状塌陷坑或塌陷槽。

6:充分采动和非充分采动充分采动(full subsidence):是指地下煤层采出后,地表下沉值达到了该地质采矿条件下应有的最大值,此时称为地表达到充分采动,随着工作面的继续扩大,影响围相应扩大,但地表最大下沉值不再增加,地表移动盆地将出现平底。

地表只有一点达到最大下沉值――刚达到充分采动――临界开采(Critical extraction)。

地表移动盆地呈碗形。

有多个地表点达到最大下沉值――超充分采动――超临界开采(Supercritial extraction),地表移动呈盘形。

采空区尺寸(长度和宽度)小于该地质采矿条件下的临界开采尺寸时,地表任意点的下沉值均未达到该地质采矿下应有的最大下沉值,称这种采动为非充分采动,此时地表移动盆地为碗形。

7:充分采动角充分采动的围用充分采动角(以ψ表示)确定。

充分采动角的确定方法是:在充分采动的条件下,在地表移动盆地的主断面上,移动盆地平底边缘(在地表水平线上的投影点)和同侧采空区边界连线与煤层在采空区一侧的夹角称为充分采动角。

下山方面的充分采动角以ψ1表示,上山方面的充分采动角以ψ2表示,走向方向的充分采动角以ψ3表示。

8:地表移动盆地的特征在移动盆地,各个部位的移动和变形性质及大小不尽相同。

在采空区上方地表平坦、达到超充分采动、采动影响围没有质构造条件下,最终形成的静态地表移动盆地可划分为三个区域(图7b)移动盆地的中间区域(又称中性区域);移动盆地的边缘区(又称压缩区域);移动盆地的外边缘区(又称拉伸区域)。

在刚达到充分采动和非充分采动时,盆地不出现中间区域。

拐点:外边缘区分界点、下沉曲线凹凸变化点。

水平煤层开采时地表达到充分采动的地表移动盆地,它有下列的特征:(1)地表移动盆地位于采空区的正上方。

盆地的中心(最大下沉点所在的位置)和采空区中心是一致的。

盆地的平底部分位于采空区中部正上方。

(2)地表移动盆地的形状与采空区对称。

矩形--椭圆形(3)移动盆地外边缘区的分界点,大致位于采空区边界的正上方。

(4)在水平煤层开采的条件下,非充分采动和刚达到充分采动的地表移动盆地的特征和超充分采动的移动盆地特征相似,不同的是移动盆地不出现中性区域,只有一个最大下沉点,且最大下沉点位于采空区中心的正上方。

倾斜煤层开采、地表未达到充分采动时,地表移动盆地有如下特征:(1)倾斜方向上,盆地中心(最大下沉点)偏向采空区下山方向。

(2)移动盆地与采空区位置不对称,倾角越大,不对称越明显。

在走向断面上,盆地特征与水平煤层类似。

(3)移动盆地上山方面较陡,移动围小,下山方面较缓,移动围大。

急倾斜煤层开采时,地表移动盆地有如下特征:(1)盆地形状不对称性更加明显。

(2)盆地明显偏向采空区下山方向;上边界上方开采影响达到煤层底板岩层,下山方面移动围达到开采围以外很远。

(3)地表最大下沉值大致位于采区下边界上方;地表最大水平移动值大于最大下沉值。

急倾斜煤层开采时不出现充分采动的情况。

9:主断面通常就将地表移动盆地通过地表最大下沉点所作的沿煤层走向和倾向的垂直断面称为地表移动盆地主断面,沿走向的主断面称为走向主断面,沿倾向的主断面称为倾向主断面。

当走向达到充分采动,倾向未达到充分采动时,可作无数个倾向主断面,但只有一个走向主断面,反之成立。

实测表明,地表移动盆地主断面有下列特征:(1)在主断面上地表移动盆地的围最大;(2)在主断面上地表移动最充分,移动量最大;(3)在主断面上,不存在垂直于主断面方向的水平移动。

10:最大下沉角所谓最大下沉角,就是在倾斜主断面上,由采空区的中点和地表移动盆地的最大下沉点(在基岩面上的投影)的连线与水平线之间在煤层下山方向一侧的夹角,以θ表示最大下沉角θ ,一般是通过实地观测求得,大量实测资料表明,最大下沉角除与岩性有关外,还与煤层倾角有关。

在倾斜或缓倾斜煤层条件下,θ值随煤层倾角的增大而减小。

一般用下式表示:θ = 90°- k×а式中k——与岩性有关的系数;а——煤层的倾角。

最大下沉角θ ,也可按下列公式近似计算:当а< 45 ° 时, θ = 90°-0.5×а当а> 45°时, θ = 90°- (0.4~0.2)×а10:移动盆地主断面的移动变形分析下沉地表点的沉降叫下沉,用w表示,是地表移动向量的垂直分量。

以本次与首次观测点的标高差表示,即w n=H n0-H nm式中w n──地表点的下沉(mm);H n0、H nm──表示地表n点首次和m次观测时的高程(mm)正值表示测点下沉,负值表示测点上升,它反映了一个点不同时间在垂直方向的变化量。

水平移动地表下沉盆地中某点沿某一水平方向的位移叫水平移动,用u表示。

以本次与首次测得的从该点至控制点水平距离差表示,即u n=L nm-L n0式中u n──地表n点的水平移动,mm;L n0、L nm──分别表示首次和m次观测时地表n点到观测线控制点R间的水平距离,mm。

水平移动正负号的规定是:在倾斜断面上,指向煤层上山方向的为正值,指向煤层下山方向的为负值;在走向断面上,指向右方向的移动为正,左方向的移动为负。

倾斜地表倾斜是指相邻两点在竖直方向的下沉差与其水平距离的比值,它反映了地表移动盆地沿某一方向的坡度,通常以i表示。

即式中i m-n──为m、n两点的平均倾斜变形,mm/m倾斜实际是两点间的平均斜率。

倾斜的正负号规定为:在倾斜断面上,指向上山方向的为正,指向下山方向的为负。

在走向断面上,指向右方向的为正,逆向走向方向的为负。

曲率地表曲率是两相邻线段的倾斜差与两线段中点间的水平距离的比值,它反映了观测线断面上的弯曲程度。

由下式计算:曲率有正负之分,地表下沉曲线上凸为正,下凹为负。

为了使用方便,曲率变形有时以曲率半径R表示,即:水平变形地表水平变形是指相邻两点的水平移动差与两点间水平距离的比值,通常用ε表示。

由下式计算水平变形代表了线段的拉伸和压缩,正值表示拉伸变形,负值表示压缩变形。

11:临界变形值临界变形值:建筑物不需要维修、仍能保持正常使用所允许的地表最大变形值。

i=3mm/m,ε=2mm/m,k=0.2mm/m2地表下沉和水平移动的影响地表大面积、平缓、均匀的下沉和水平移动对建筑物的影响很小,一般不会引起建筑物破坏,通常不作为衡量建筑物破坏的指标。