《电磁兼容技术及应用》课程教学大纲

- 格式:doc

- 大小:41.50 KB

- 文档页数:2

电磁兼容技术及应用摘要: 本文简明介绍电磁兼容相关各项技术, 经过对接地、屏蔽、滤波等技术分析, 说明产品怎样实现良好电磁兼容性, 怎样将电磁兼容技术融入产品研发步骤。

对实例分析, 结合电磁兼容理论, 说明实际测试中处理摘要: 本文简明介绍电磁兼容相关各项技术, 经过对接地、屏蔽、滤波等技术分析, 说明产品怎样实现良好电磁兼容性, 怎样将电磁兼容技术融入产品研发步骤。

对实例分析, 结合电磁兼容理论, 说明实际测试中处理方法, 从干扰源、耦合路径、敏感源方面逐步分析验证, 提升产品可靠性。

关键词: 电磁兼容接地屏蔽滤波现在, 电磁兼容技术已经发展成为专门针对电子产品抗电磁干扰和电磁辐射技术, 成为考察电子产品安全可靠性一个关键指标, 覆盖全部电子产品。

各个电子设备在同一空间工作时, 会在其周围产生一定强度电磁场, 这些电磁场经过一定路径(辐射、传导)耦合给其她电子设备, 影响其她设备正常工作, 可能使通讯犯错或者系统死机等, 设备间相互干扰相互影响, 这种影响不仅仅存在设备间, 同时也存在元件与元件之间, 系统与系统之间。

甚至存在与集成芯片内部。

电磁兼容技术关键包含接地、滤波、屏蔽技术等, 在特定场所需要注意是不一样, A、在结构方面, 需要注意屏蔽和接地, B、在线缆方面注意接地和滤波, C、在PCB设计方面, 需要注意信号布局布线、滤波等。

一、电磁兼容技术首先从组成电磁干扰三要素入手, 即干扰源、敏感源、耦合路径, ★干扰源是产生电磁干扰设备, 经过电缆、空间辐射等耦合路径影响干扰敏感源设备。

高频电压/电流是产生干扰根源, 电磁能量在设备之间传输有两种方法: 传导发射和辐射发射, 传导发射是以导线为媒体, 以电流为现象, 辐射发射是以空间辐射为媒体, 以电磁波为现象。

常见干扰源有雷电、无线通讯、脉冲电路、静电、感性负载通断、天线、电缆导线等。

任何电路都可能成为敏感源, 数字电路抗干扰性很好, 不过风险大, 大脉冲尖峰可能是数字电路误动作, 音频模拟电路对射频信号敏感。

电磁兼容基础教学设计1. 前言电磁兼容(EMC)是指电子设备在各种电磁环境下,正常工作而不干扰周围其他电子设备、系统及其它设备在同一电磁环境下正常工作的能力。

本文旨在设计一套电磁兼容基础教学,形成衔接企业需求的电磁兼容人才培养体系。

2. 基本理论首先,设计师需要掌握与电磁兼容相关的基本理论。

包括:•电磁波的概念、传播特性和特征参数。

•传导干扰、辐射干扰、电磁场的相互作用机理,以及它们在电磁兼容中的意义。

•电磁兼容的基本知识、规律及典型事例。

•电磁兼容技术与电磁兼容测试的基本思想和方法。

3. 实验和实践掌握基本理论后,学生需要进行实验和实践,加深对电磁兼容的理解和掌握基本方法。

实验和实践包括:1.基本测试方法实验学生需要了解最基本的电磁兼容测试方法,并能解释测试结果与其他因素之间的关系。

可以为学生提供以下指导:•传导干扰测试•辐射干扰测试•EMC检测及解决方案的基本理解•电磁场建模与电磁场分析的基本概念•设计中的EMC原则和必须考虑的因素2.电磁兼容问题的解决方案实验在掌握基本方法后,学生需要进行更加细致的实践,以制定适当的电磁兼容解决方案。

包括:•指导学生在设计中考虑EMC因素,提高EMC兼容性•针对学生提供典型的EMC测试器件以模仿现实场景环境下的干扰现象•帮助学生建立实验设备并执行基本实验,让学生扮演设计中的EMC策略制定者•帮助学生了解并提高识别和诊断EMC问题的能力4. 教学方法及考核在实践环节之后,我们需要进行考核,以检验学生对于电磁兼容的理解和应用能力。

教学方法和考核包括:•提供模拟测试器件,要求学生依据模拟测试数据判断干扰特性•辅导学生设计和实施实验,如传导干扰测试和辐射干扰测试•可以提供线上考核,让学生以电脑操作实验方式进行考核,前提本教程中所列实验学生已经完成5. 结语通过以上方法,在基础理论和实践操作方面的双重支撑,我们相信学生可以更好的把握电子设备的EMC问题。

协调人不断探索以市场需求为导向的电磁兼容人才培养体系,以期能为企业提供更优秀的EMC工程师。

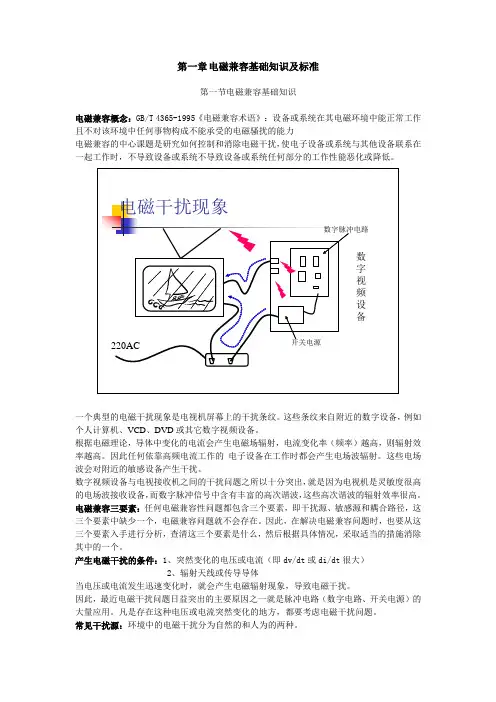

第一章电磁兼容基础知识及标准第一节电磁兼容基础知识电磁兼容概念:GB/T 4365-1995《电磁兼容术语》:设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力电磁兼容的中心课题是研究如何控制和消除电磁干扰,使电子设备或系统与其他设备联系在一起工作时,不导致设备或系统不导致设备或系统任何部分的工作性能恶化或降低。

电磁干扰现象一个典型的电磁干扰现象是电视机屏幕上的干扰条纹。

这些条纹来自附近的数字设备,例如个人计算机、VCD、DVD或其它数字视频设备。

根据电磁理论,导体中变化的电流会产生电磁场辐射,电流变化率(频率)越高,则辐射效率越高。

因此任何依靠高频电流工作的电子设备在工作时都会产生电场波辐射。

这些电场波会对附近的敏感设备产生干扰。

数字视频设备与电视接收机之间的干扰问题之所以十分突出,就是因为电视机是灵敏度很高的电场波接收设备,而数字脉冲信号中含有丰富的高次谐波,这些高次谐波的辐射效率很高。

电磁兼容三要素:任何电磁兼容性问题都包含三个要素,即干扰源、敏感源和耦合路径,这三个要素中缺少一个,电磁兼容问题就不会存在。

因此,在解决电磁兼容问题时,也要从这三个要素入手进行分析,查清这三个要素是什么,然后根据具体情况,采取适当的措施消除其中的一个。

产生电磁干扰的条件:1、突然变化的电压或电流(即dv/dt或di/dt很大)2、辐射天线或传导导体当电压或电流发生迅速变化时,就会产生电磁辐射现象,导致电磁干扰。

因此,最近电磁干扰问题日益突出的主要原因之一就是脉冲电路(数字电路、开关电源)的大量应用。

凡是存在这种电压或电流突然变化的地方,都要考虑电磁干扰问题。

常见干扰源:环境中的电磁干扰分为自然的和人为的两种。

自然干扰源:雷电是一种主要的自然干扰源,雷电产生的干扰可以传到数千公里以外的地方。

雷电干扰的时域波形是叠加在一串小随机脉冲背景上的一个大尖峰脉冲。

宇宙噪声是电离辐射产生的,在一天中不断变化。

电磁兼容设计与电磁干扰抑制技术课程设计一、课程简介电磁兼容设计与电磁干扰抑制技术是现代电子工程中十分重要的一个课程,本课程根据当前电子产品中的电磁干扰问题,旨在培养学生对电磁兼容设计与电磁干扰抑制技术的理解与应用能力。

本课程的教学内容涵盖了电磁兼容性设计的基本概念、原理、理论与方法,以及电磁干扰源识别、测量与抑制的技术与应用。

二、课程目标本课程的学习目标主要有以下几个方面:1.掌握电磁兼容设计的基本概念、原理、理论与方法;2.熟悉电磁干扰源的识别、测量与抑制技术;3.学习应用电磁兼容设计与电磁干扰抑制技术解决实际问题的能力;4.培养创新思维,丰富实践技能,提高综合素质。

三、课程大纲本课程的教学内容包括以下内容:3.1 电磁兼容设计的基本概念、原理、理论与方法1.电磁兼容性的定义与重要性;2.电磁环境与噪声;3.电磁干扰的分类与影响;4.电磁兼容性的评价指标;5.电磁兼容性设计的方法和技术。

3.2 电磁干扰源识别、测量与抑制技术1.电磁干扰源的识别与分类;2.电磁干扰测量的基本方法和技术;3.电磁干扰抑制的原理和方法;4.电磁屏蔽和接地的设计和选型。

3.3 应用电磁兼容设计与电磁干扰抑制技术解决实际问题1.电磁兼容性设计在通信系统中的应用;2.电磁兼容性设计在电源与信号线干扰问题中的应用;3.电磁兼容性设计在自动化控制系统中的应用;4.电磁兼容性设计在计算机系统中的应用;5.电磁干扰的解决方案和实际案例分析。

四、课程教学方式本课程的教学方式采用理论教学与实验教学相结合的方式,其中理论教学包括课堂讲授和课件演示,实验教学包括实验指导、实验设计和实验结果分析。

同时,结合本领域的前沿技术和实际应用案例,营造创新与启发式思考的学习氛围,鼓励学生积极参与实验设计和实现,发扬实践创新精神。

五、课程成绩考核本课程成绩考核采用多元化考核方式,包括平时成绩、课堂测试、实验报告和期末考试等环节。

1.平时成绩:根据学生的课堂表现、作业完成情况、实验态度和实验报告的书写质量等情况给予适当评分。

第五章:电磁兼容技术一、教学建议●通过文字教材了解电磁兼容技术理论基础及常用的干扰抑制技术;●流媒体课件第26讲讲解了电磁兼容技术理论基础及常用的干扰抑制技术的应用。

●在学习的过程中,如果有学习的心得和体会,请在课程论坛上和大家分享;如果有什么疑惑,也可以在课程论坛寻找帮助。

二、教学要求:了解电磁兼容技术1.电磁兼容技术概述电磁兼容是一门综合性学科,主要研究的是如何使在同一电磁环境下工作的电子电气系统、分系统、设备和元器件都能正常工作,互不干扰,达到兼容状态。

在某种程度上可以说是研究干扰和抗干扰的问题。

电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,EMC)是指“设备(分系统、系统)在共同的电磁环境中能一起执行各自功能的共存状态,即该设备不会由于受到处于同一电磁环境中其它设备的电磁发射导致或遭受不允许的降级;它也不会使同一电磁环境中其它设备(分系统、系统)因受到其电磁发射导致或遭受不允许的降级。

”构成电磁干扰必须具备三个基本条件:(1)存在干扰源;(2)有相应的传输介质;(3)有敏感的接收元件。

只要除去其中一个条件,电磁干扰就可以消除,这就是电磁兼容设计的基本出发点。

电磁干扰的基本模型如图1所示:2.常用的干扰抑制技术电磁干扰的抑制要从干扰源、传播途径、接收器三个方面着手,切断干扰耦合的途径,干扰的影响也将被消除。

(1)屏蔽技术屏蔽技术用来抑制电磁噪声沿着空间的传播,及切断辐射电磁噪声的传输途径。

通常用金属材料或磁性材料把所需屏蔽的区域包围起来,使屏蔽体内外的“场”相互隔离。

屏蔽技术通常分为三大类:电场屏蔽、磁场屏蔽及电磁场屏蔽(同时存在电场及磁场的高频辐射电磁场的屏蔽)。

在一个系统中,屏蔽体通常安排在两个部分:一是信号输入敏感电路部分,用屏蔽来削弱外界噪声引起的干扰;另一个是输出部分,屏蔽自身产生的干扰噪声电平。

(2)接地技术“地”可以定义为一个等位点或一个等位面,它为电路、系统提供一个参考电位,电路、系统中的各部分电流都必须经“地线”或“地平面”构成电流回路。

电子系统电磁兼容基础教案教案:电子系统电磁兼容基础教案目标:本节课将帮助学生了解电磁兼容的概念、原理和应用,培养学生对电子系统电磁兼容工作的基本认识和操作能力。

教学重点:1. 电磁兼容的定义和重要性;2. 电磁干扰的原因和分类;3. 电磁兼容措施的基本原理和方法。

教学难点:电磁兼容工作的实际应用和问题解决。

教学准备:1. 幻灯片或黑板;2. 实例展示工具。

教学过程:一、导入(5分钟)请学生以小组形式讨论一下,我们生活中有哪些电子设备的使用受到电磁干扰的影响,以及这些干扰可能对设备造成的损害。

二、概念解释与案例分析(15分钟)1. 讲师解释电磁兼容的定义,并简要介绍电磁兼容的重要性。

2. 通过案例分析,让学生理解电磁干扰的原因和分类。

三、电磁兼容措施的基本原理与方法(30分钟)1. 通过幻灯片或黑板,讲师介绍电磁兼容措施的基本原理,包括共模抑制、加强屏蔽和滤波等方法。

2. 通过实例展示工具,让学生了解一些具体的电磁兼容措施方法。

四、电磁兼容问题解决(25分钟)1. 分组练习:请学生根据给定的电磁干扰问题,设计出相应的电磁兼容解决方案。

2. 学生报告:每个小组选择一道题目进行解答,讲解自己的解决方案。

其他小组进行评价和提问。

五、总结与展望(10分钟)讲师总结本节课的内容,强调电磁兼容工作在现代电子系统中的重要性。

并展望未来,电磁兼容工作将面临的挑战和发展方向。

教学延伸:1. 资料扩展:推荐学生查阅相关的电磁兼容标准和资料,进一步了解电磁兼容领域的最新发展。

2. 实践应用:组织学生参与电磁兼容实践活动,如参观电子设备生产厂家和相关研究机构。

师生互动:1. 学生在小组讨论环节中进行充分的交流和思考;2. 学生通过分组练习和报告,展示自己的解决方案,进行互动和讨论。

教学评价:1. 学生讨论和分组练习中的表现;2. 学生对电磁兼容概念和措施的理解;3. 学生对电磁兼容问题解决的能力。

教学扩展:1. 布置作业:要求学生独立完成一份关于电磁兼容的研究报告,包括电磁兼容的发展历程、现状和未来趋势。

一、教案基本信息1. 教案名称:电磁兼容原理实验教案2. 适用课程:电磁学、电磁兼容性原理、电子工程3. 课时安排:2学时4. 实验目的:(1) 了解电磁兼容的概念及其重要性;(2) 掌握电磁兼容的基本原理;(3) 学习电磁兼容的设计方法和实验技巧;(4) 培养学生的动手实践能力和团队协作精神。

5. 实验器材:电脑、示波器、信号发生器、滤波器、电磁屏蔽材料等。

二、教学内容与步骤1. 教学内容:(1) 电磁兼容的基本概念;(2) 电磁兼容的原理及其影响因素;(3) 电磁兼容的设计方法;(4) 电磁兼容实验的操作步骤及技巧。

2. 教学步骤:(1) 介绍电磁兼容的基本概念,让学生了解电磁兼容的重要性;(2) 讲解电磁兼容的原理及其影响因素,引导学生思考电磁兼容的实际应用;(3) 教授电磁兼容的设计方法,让学生掌握如何进行电磁兼容设计;(4) 分组进行实验,让学生动手实践,培养团队协作精神。

三、教学方法1. 讲授法:讲解电磁兼容的基本概念、原理及其影响因素;2. 案例分析法:分析实际案例,让学生更好地理解电磁兼容的设计方法;3. 实验操作法:分组进行实验,培养学生的动手实践能力;4. 小组讨论法:在实验过程中,鼓励学生相互交流、讨论,培养团队协作精神。

四、教学评价1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的发言和提问情况,评价学生的参与度;2. 实验报告:评估学生的实验报告,了解学生对实验原理、操作步骤及实验结果的理解和掌握程度;3. 小组讨论:评价学生在小组讨论中的表现,包括观点阐述、沟通交流和团队协作等方面。

五、教学资源1. 教材:电磁学、电磁兼容性原理等相关教材;2. 网络资源:相关电磁兼容的学术论文、案例分析等;3. 实验器材:电脑、示波器、信号发生器、滤波器、电磁屏蔽材料等。

4. 课件:制作精美的课件,辅助讲解电磁兼容的基本概念、原理及其影响因素。

六、教学重点与难点1. 教学重点:(1) 电磁兼容的基本概念;(2) 电磁兼容的原理及其影响因素;(3) 电磁兼容的设计方法;(4) 电磁兼容实验的操作步骤及技巧。

《电磁兼容技术及应用》课程教学大纲

课程名称:电磁兼容技术及应用(Fundamentals of Electromagnetic Compatibility)

课程编号:CN135130B

学分:2

总学时:32

适用专业:电气信息类专业

先修课程:大学物理、电路。

一、课程的性质、目的与任务:

《电磁兼容技术及应用》是电气信息类专业方向的一门任选课。

主要研究是让学生了解电磁干扰产生的原因和传播方式、电磁干扰的分类和判断方法、掌握两种基本防止措施——接地和屏蔽的原理及方法。

二、教学基本要求:

了解电磁兼容研究的内容及其重要性、电磁兼容的发展、电磁兼容的基本概念以及电磁干扰产生的原因和传播方式、电磁干扰的分类和判断方法并能够掌握两种基本防止措施——接地和屏蔽的原理及方法。

三、教学内容:

(一)电磁兼容概述(3学时)

1、电磁兼容研究的内容及其重要性;

2、电磁兼容的发展;

3、电磁兼容的基本概念;

4、形成电磁干扰的基本要素。

(二)电磁场基础(4学时)

1、电耦极子与磁耦极子的静态场;

2、电场耦合与耦合电容;

3、磁场耦合与耦合电感;

4、导体的电阻;

5、耦极辐射;

6、电磁波在有耗媒质中的传播。

(三)电磁干扰与电磁环境(5学时)

1、地表面的自然电磁场;

2、自然噪声;

3、人为干扰;

4、电磁干扰源的特性分析。

(四)电磁干扰的耦合与传播(5学时)

1、传导耦合;

2、电感性耦合;

3、导线间的高频耦合;

4、辐射耦合;

5、场到线的耦合。

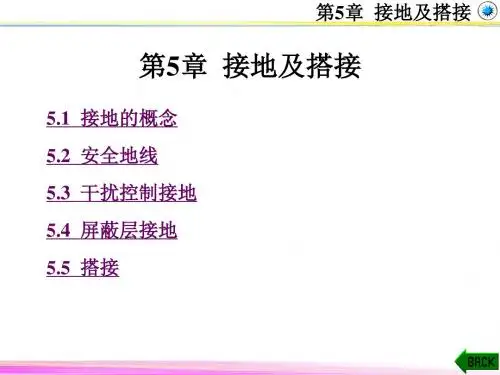

(五)接地干扰及抑制措施(5学时)

1、接地概念与接地方法;

2、地回路干扰;

3、抑制地回路干扰的接地点选择;

4、抑制地回路干扰的技术措施。

(六)抑制干扰的技术措施(5学时)

1、概述;

2、导体的搭接;

3、滤波;

4、电磁屏蔽;

5、几种电磁干扰的抑制方法。

(七)屏蔽的理论计算与工程技术(5学时)

1、屏蔽效能计算;

2、屏蔽的材料特性;

3、屏蔽体的结构;

4、孔缝泄露的抑制措施。

四、教学参考书:

1.教材:刘鹏程,邱杨编《电磁兼容原理及技术》,高等教育出版社,1993年9月。

2.参考书:

[1] BE 凯瑟著,肖华庭等译,《电磁兼容原理》,电子工业出版社

[2] 荒木庸夫著,永林译,《电磁干扰和防止措施》,电子工业出版社

[3] 贺景亮编著,《电力系统电磁兼容》,水利电力出版社

六、考核说明:

1.考核方式:考查。

2.成绩评定平时成绩:主要是上课考勤记录、课堂练习、作业的总成绩。

3.考核成绩:写报告、专题研究、或测试。

4.总评成绩:平时成绩(30%)+ 考核成绩(70%)。