G-6-PD红细胞葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症

- 格式:ppt

- 大小:56.50 KB

- 文档页数:13

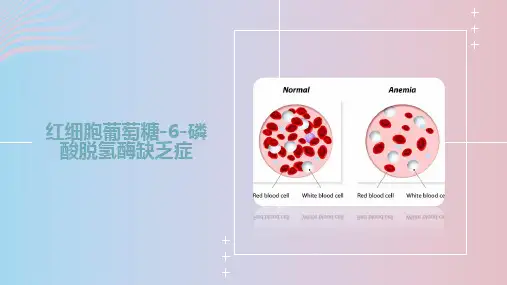

疾病名:葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症英文名:glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency缩写:别名:6-磷酸葡萄糖脱氢酶缺乏症;G-6-PD 缺乏症疾病代码:ICD:D55.0概述:红细胞葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(glucose-6-phosphate dehydrogenase,G-6-PD)是红细胞糖代谢磷酸己糖旁路中的一个关键酶。

红细胞 G-6-PD 缺乏症(erythrocyte G-6-PD deficiency)是指红细胞G-6-PD 活性降低和(或)酶性质改变,导致以溶血为主要表现的疾病。

临床主要表现为先天性非球形红细胞溶血性贫血、新生儿黄疸、蚕豆病、药物性溶血、感染诱发溶血等。

如只有红细胞 G-6-PD 活性降低和(或)性质改变,而无溶血等临床表现,则称为红细胞G-6-PD 缺乏或缺陷。

在我国,红细胞 G-6-PD 缺乏症是遗传性红细胞酶缺乏症中最常见的一种。

流行病学:本病呈世界性分布,目前全球有超过2 亿人罹患G-6-PD 缺乏症。

携带G-6-PD 缺乏基因者估计占世界人口的7%,每年约出生450 万G-6-PD 缺乏儿。

G-6-PD 缺乏症的发生率和基因频率有明显的种族和地理分布差异,我国处于高发区。

欧洲、亚洲和我国均有“南高北低”的分布特点。

根据遗传学原理,G-6-PD 缺乏症最好用基因频率。

国内于 1983 年组成的全国G-6-PD 普查协作组曾对 7 个省、市、自治区的 9 个民族 19025(男性)进行了基因频率调查,基本摸清了我国此病的流行病学特点,即:①基因频率为 0.0000~0.4483,最高的基因频率发现于海南一个苗族半隔离群;②分布呈“南高北低”的趋势,北方各省出现一些散发病例,但相当一部分患者的祖籍在南方;③同一民族不同地区的基因频率有明显差别,而同一地区不同民族间反而差异不大,发病率分布的不均一据认为与恶性疟的自然选择有关。

血液内科葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症患者诊治规范葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G-6-PD)缺乏症指因G-6-PD缺乏所致的溶血性贫血。

临床上可分为无诱因的溶血性贫血、蚕豆病、药物诱发和感染诱发的溶血性贫血以及新生儿黄疸5种类型。

(一)诊断要点1.高铁血红蛋白还原试验由于G-6-PD缺乏,红细胞不能生成足够的还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NAD-PH),试管中加入亚甲蓝时,高铁血红蛋白还原少于正常值(75%以上)。

本法简便,适用于过筛试验或群体普查,缺点是有假阳性。

2.荧光斑点试验NADPH在长波紫外线照射下能显示荧光。

G-6-PD缺乏的红细胞内NADPH少,所以荧光出现延迟。

G-6-PD正常者10min 内出现荧光。

可依此推测G-6-PD活性,试验操作方便,采血少,特异性也高。

3.硝基四氮唑蓝纸片法红色滤纸片被G-6-PD正常红细胞还原成紫蓝色,严重G-6-PD缺乏者滤纸仍为红色。

4.红细胞海因小体计数在所采血中先加入乙酰苯肼,37℃温育后做甲基紫活体染色。

G-6-PD缺乏的红细胞内可见海因小体,计数>5%有诊断意义。

5.G-6-PD活性测定最为可靠,是主要诊断依据。

但在溶血高峰期及恢复期,酶活性可以正常或接近正常。

Zinkham法的正常值为(12.1±2.09)U/gHb(37℃)。

(二)临床类型及治疗1.无诱因的溶血性贫血属于先天性非球形细胞性溶血性贫血的一种,G-6-PD可低至0,温育后红细胞渗透性脆性正常,温育后自体溶血试验阳性,无血红蛋白病,抗人球蛋白试验阴性。

输血及使用糖皮质激素可改善病情,切脾效果不理想,需慎重。

2.蚕豆病由于食蚕豆后引起的溶血性贫血,是广东、广西、湖南、江西等地农村常见的血液病。

系蚕豆中何种物质引起尚无定论。

患者并非每年食蚕豆均发病,发病程度与食蚕豆量并不成比例。

患者绝大多数为儿童,3岁以上发病者占70%左右。

男性显著多于女性。

起病急骤,均在食新鲜蚕豆数小时突然发病。

G6PD缺乏症(红细胞葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症)G6PD缺乏症,是遗传性葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD)缺乏症,是最常见的一种遗传性酶缺乏病,俗称蚕豆病。

G6PD缺乏症发病原因是由于G6PD基因突变,导致该酶活性降低,红细胞不能抵抗氧化损伤而遭受破坏,引起溶血性贫血。

疾病简介红细胞葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G-6-PD)缺乏症是世界上最多见的红细胞酶病,据统计全球约有近4亿人G-6-PD缺陷。

本病常在疟疾高发区、地中海贫血和异常血蛋白病等流行地区出现,地中海沿岸、东南亚、印度、非洲和美洲黑人的发病率较高。

我国是本病的高发区之一,分布规律呈“南高北低”的态势,长江流域以南,尤以广东、海南、广西、云南、贵州、四川等地为高发区,发生率为4%-15%,个别地区高达40%。

中医学名G6PD缺乏症其他名称蚕豆病英文名称glucose-6-phoshate dehydrogenase deficiency;G-6-PD所属科室内科- 血液内科主要症状慢性溶血性贫血、急性起病、贫血、黄疸、血红蛋白尿主要病因进食新鲜蚕豆禁用磺胺嘧啶、SMZ、SMZ—TMP等传染性无传染性疾病分类本病有多种G-6-PD基因变异型,伯氨喹啉型药物性溶血性贫血或蚕豆病,感染诱发的溶血,新生儿黄疸等。

发病原因诱因有:①蚕豆;②氧化药物:解热镇痛药、磺胺药、硝基呋喃类、伯氨喹、维生素K、对氨基水杨酸等;③感染:病原体有细菌或病毒。

发病机制本病是由于调控G-6-PD的基因突变所致。

呈X连锁不完全显性遗传。

由于G-6-PD基因的突变,导致红细胞葡萄糖磷酸戊糖旁路代谢异常,当机体受到伯氨喹啉型药物等氧化物侵害时,氧化作用产生的H2O2不能被及时还原成水,过多的H2O2可致血红蛋白和膜蛋白均发生氧化损伤。

最终造成红细胞膜的氧化损伤和溶血。

溶血过程呈自限性,因新生的红细胞G-6-PD活性较高,对氧化剂药物有较强的“抵抗性”,当衰老红细胞酶活性过低而被破坏后,新生红细胞即代偿性增加,故不再发生溶血。

红细胞葡萄糖一6一磷酸脱氢酶缺陷症红细胞葡萄糖一6一磷酸脱氢酶缺陷症(概述)红细胞葡萄糖一6一磷酸脱氢酶(G一6一PD)缺陷症是红细胞内6一磷酸葡萄糖脱氢酶遗传性缺陷,因蚕豆、药物或其它因素而诱发之溶血性贫血。

以贫血黄疸及血红蛋白尿为主要特征。

中医古代文献对此病无专门论述,散见于血虚、虚劳、黄疸、蚕豆黄等病证中。

G一6一PD缺陷者于人群中分布很广,全世界估计有4亿人,多见于黑人及地中海地区和东方民族。

我国的广东、广西、四川、福建等地区的发病率较高。

本病经及时发现,立即祛除诱因,经适当治疗后一般预后较好,病程常呈自限性,大多于1—4周内恢复。

但当再次服食蚕豆(包括制品)及相关药物时又可发病。

死亡率约在2%以下,多因休克、心力衰竭、急性肾功能衰竭等治疗不及时所致。

(病因病理)本病为伴性不完全性显性遗传,结构基因缺陷位于X染色体上。

当红细胞葡萄糖一6一磷酸脱氢酶缺陷时,三磷酸吡啶核苷(TPNH)生成减少,使谷胱甘肽(GSH)随之减少,导致抗氧化剂作用减弱,引起红细胞膜发生改变,同时血红蛋白受氧化变成高铁血红蛋白,并凝聚成变性珠蛋白小体(Heinz小体),固定于红细胞膜内使膜变硬而可塑性减少,易被脾脏破坏而致溶血。

常见的诱发因素主要有以下三个方面。

药物诱发由于服用某些具有氧化特性的药物,它作用于G一6一PD缺陷的红细胞而引起急性溶血。

诱发本病的常用药物有:安替比林、非那西丁等镇痛退热药;奎宁、伯氨喹啉等抗疟药;呋喃西林、呋喃唑酮等硝基呋喃药;磺胺异嗯唑等磺胺类药物;此外,尚有牛黄、黄连、珍珠粉、番泻叶等中药。

蚕豆诱发春末夏初,蚕豆开花成熟之季,因食用蚕豆(包括蚕豆制品,如粉丝等);闻及或接触蚕豆花粉;或母亲食蚕豆后哺乳,婴儿吸吮其乳汁均可导致诱发本病。

感染诱发细菌或病毒感染(如沙门菌属感染、细菌性肺炎、病毒性肝炎和传染性单核细胞增多症等),均可诱发G一6一PD缺陷者发生溶血。

按其.临床表现从中医学分析,认为本病的发病机理是由于先天禀赋不足,正气虚弱,邪毒内侵,正虚不能抵御邪毒所致,使中焦运化失常,脏真失固,营血蚀耗,出现头晕、心悸、面色苍白等血虚诸证;由于肝不藏血,木失所养,疏泄失职,湿热郁结于内,或脾虚藏真外露而现黄疸;邪毒内羁,蕴化湿热,下注水道,小便红赤,甚则少尿或无尿。

g6pd实验室检查项目-回复G6PD实验室检查项目:了解红细胞葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症引言(150字):红细胞葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD)缺乏症是一种常见的遗传性溶血性贫血疾病。

G6PD酶是人体红细胞内的一个重要酶类,它参与了抗氧化、细胞代谢、血红蛋白合成及维持红细胞稳定等多个生理过程。

本文将详细介绍G6PD缺乏症的实验室检查项目,以及每个项目的意义和操作步骤。

一、项目1:红细胞葡萄糖-6-磷酸脱氢酶活力测定(300字)为了检测G6PD缺乏症,常规的实验室检查项目之一是测定红细胞中G6PD酶的活性。

该项目通过测量红细胞内的G6PD酶催化的底物转化速率来确定G6PD酶的活性水平。

这个测试的目的是确定G6PD缺乏或G6PD活性异常,从而为诊断和管理提供依据。

实验步骤:1. 收集血样:采血过程应遵守相应的消毒步骤和收集血液的准确量。

2. 提取红细胞:将血液样本离心,并分离出红细胞。

这可以通过使用离心技术或其他分离方法来实现。

3. 酶活性测定:将红细胞裂解并收集裂解液。

随后,将裂解液与催化试剂和底物反应,生成产物,并通过测量产物的生成速率来确定G6PD酶的活性。

意义:红细胞葡萄糖-6-磷酸脱氢酶活性测定是诊断G6PD缺乏症的关键实验室检查项目。

G6PD缺乏会导致G6PD酶活性的降低或丧失,从而使细胞无法应对氧化损伤,进而导致溶血现象的发生。

二、项目2:G6PD基因检测(400字)G6PD基因检测是通过分析G6PD基因的突变来确定G6PD缺乏症的存在。

该检查项目能够提供确切的G6PD基因型,并识别已知的G6PD缺乏突变,以研究患者的遗传背景以及确定患者是否携带相关的红细胞功能障碍风险。

实验步骤:1. 采集样本:通过口腔黏膜刮取或血液检测(抽血)采集样本。

2. 提取DNA:从采集的样本中提取总DNA。

这可以通过振荡提取法或其他相应的开裂技术来完成。

3. PCR扩增:使用聚合酶链式反应(PCR)扩增目标区域,以产生足够的模板用于后续操作。

葡萄糖6-磷酸脱氢酶缺乏症G-6-PD缺乏症,全称为红细胞葡萄糖6-磷酸脱氢酶缺乏症,俗称“蚕豆病”,是一种染色体异常的遗传性溶血性疾病。

约90%发生于男性,且多见于3岁以下的儿童,是新生儿黄疸的重要原因。

G-6-PD(红细胞葡萄糖6-磷酸脱氢酶)能协助葡萄糖进行新陈代谢,并可产生一种能够保护红细胞的物质,以对抗某些“不良”物质的破坏。

而当体内缺乏G-6-PD时,红细胞失去了保护物质,容易受到某些“不良”物质的破坏,从而发生溶血。

主要表现为溶血症状,出现脸色苍黄、疲累、食欲差、黄疸、茶色尿等。

严重时,可能会出现昏迷,甚至死亡。

目前,还没有任何药物能治愈此病。

G-6-PD缺乏症在无诱因不发病时,与正常人一样,无需特殊处理。

防治的关键在于预防,请严格遵照以下健康处方:1、禁食蚕豆及其有关制品(如蚕豆酥、怪味豆),避免在蚕豆开花、结果或收获季节去蚕豆地。

2、衣橱、厕所等处不可以使用樟脑丸(含萘的臭丸)。

3、不要使用龙胆紫(紫药水)。

4、禁止使用的药物:乙酰苯胺、美蓝、硝咪唑、呋喃旦叮、呋喃唑酮、呋喃西林、苯肼、伯氨喹啉、扑疟母星、戊胺喹、磺胺、乙酰磺胺、磺胺吡啶、噻唑酮、甲苯胺蓝、SMZ、TNT等。

5、慎用的药物:扑热息痛、非拉西丁、阿司匹林、氨基比林、安替比林、安坦、维生素C、维生素K、氯霉素、链霉素、异烟肼、磺胺嘧啶、磺胺胍、磺胺异恶唑、氯喹、秋水仙碱、苯海拉明、左旋多巴、苯妥英钠、普鲁卡因酰胺、乙胺嘧啶、奎尼丁、奎宁、SM、TMP、优降糖等。

6、注意下列感染性诱因:病毒性肝炎、流感、肺炎、伤寒、腮腺炎等。

7、凡感染后或接触/服用以上食物或药物数小时或数天内,出现发热、腹痛、呕吐、面黄或苍白、尿呈黄褐色或暗红色等症状,属急性溶血反应,应立即到医院急诊科就诊!。

葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症,葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症的症状,葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症治疗【专业知识】疾病简介红细胞葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G-6-PD)缺乏所致的溶血性贫血,是一组异质性疾病。

是红细胞酶缺乏所致溶血中最常见的一种。

本病系X连锁不完全显性遗传。

G-6-PD活性测定是确诊本病的主要手段。

目前对该病尚无根治方法。

疾病病因一、病因1.G-6-PD及其生化变异型“正常”酶称之为G-6-PD B,G-6-PD缺乏症是由于编码G-6-PD氨基酸序列的G-6-PD结构基因异常所致。

部分纯化残存酶的详细的生化研究提示它们之间存在异质性,这些异常的酶即为G-6-PD生化变异型。

1966年,世界卫生组织(WHO)在日内瓦召开的国际会议上对G-6-PD变异型的命名、分型标准及方法作了统一规定。

G-6-PD的定型主要根据电泳速率及酶动力学特征参数,诸如酶活性、电泳速率、6-磷酸葡萄糖(G6P)和辅酶Ⅱ(NADP)的米氏常数(KM),底物同类物(去氧G6P、磷酸半乳糖、脱氨NADP、辅酶Ⅰ)利用率、热稳定性、最适pH,但最低限度需要下列5项:①酶活性;②电泳速度;③G-6-PD米氏常数;④去氧G6P的相对利甩率;⑤热稳定性。

目前,国际上现已报道的G-6-PD变异型有400余种,其中约300种是按WHO推荐的标准方法进行鉴定的,还有大约100种变异型是采用其他方法鉴定的。

根据这些变异型的酶活性和临床意义分为5大类:第1类变异型活性非常低(低于正常的10%)伴有终身溶血性贫血;第2类变异型,尽管体外活性非常低,但不伴有慢性溶血,只有在某些特殊情况下才会发生溶血,这1类型是常见的类型如G-6-PD地中海(Mediterranean)型;第3类变异型其酶活性为正常的10%~60%,只有在服用某些药物或感染时才会发生溶血;第4类变异型是由于不改变酶的功能活性的突变所致;第5类变异型其酶的活性是增高的。

第4和第5类没有临床意义。

葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(g-6-pd)缺陷,是一种极具临床意义的遗传性疾病。

它会对患者的身体健康产生深远的影响,而且不仅影响个人的生活质量,还可能对社会、经济产生重大的影响。

在这篇文章中,我将以多个方面来探讨葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(g-6-pd)缺陷的相关内容。

1. 什么是葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(g-6-pd)缺陷葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(g-6-pd)缺陷是一种由于g-6-pd基因突变导致的一种遗传性疾病。

此疾病会导致红细胞内的g-6-pd酶活性降低,使得红细胞对氧化性胁迫产生不足的应对能力。

患者可能出现溶血反应、溶血性贫血及肝脾肿大等一系列症状。

2. 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(g-6-pd)缺陷对个人的影响葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(g-6-pd)缺陷不仅会在身体上对患者产生严重的影响,同时也可能影响到患者的心理健康。

长期以来,社会对于这类遗传性疾病的认知程度相对较低,患者在生活中也常常受到非理性的歧视和排斥。

3. 社会的责任和支持作为一个社会,我们需要更多地关注这类遗传性疾病对患者的影响,提升对于这类疾病的科普宣传,以期让更多人了解并减少对患者的歧视。

政府和相关部门也应该提供更多的支持和帮助,例如建立更完善的医疗保险制度、加大科研投入、提供更多的诊疗资源等。

4. 个人的思考和展望对于葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(g-6-pd)缺陷,我认为我们应当保持积极的、理性的态度。

在未来,我希望社会可以更加关注遗传性疾病的相关问题,推动政策和法律法规的不断完善,逐步减少对患者的不公平待遇。

我也期望科学家在未来可以找到更好的治疗方案,让患者能够得到更好的医疗保障。

葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(g-6-pd)缺陷是一个深入的主题,我们需要以一种全新的视角来审视它,并为此付出更多的努力。

只有这样,我们才能更好地帮助这些患者,让他们在未来能够过上更加平等和美好的生活。

葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(g-6-pd)缺陷在临床上以及对社会的影响是非常重要的话题。

g6pd缺乏症确诊标准G6PD缺乏症是一种遗传性疾病,主要影响葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD)的功能。

它是一种酶缺乏性疾病,当身体缺乏这种酶时,红细胞受到氧化应激时会发生溶血。

G6PD缺乏症的确诊通常涉及以下几个方面:1.临床症状:G6PD缺乏症在大多数情况下是无症状的,但在暴露于氧化药物或特定食物后,患者可能会出现溶血性贫血的症状。

这些症状包括黄疸、腹痛、尿液变色(发红或发蓝)和贫血。

如果患者出现这些症状,尤其是在暴露于氧化药物或特定食物后,医生可能会怀疑其患有G6PD缺乏症并进行进一步检查。

2.基因检测:G6PD缺乏症是由G6PD基因的突变引起的,因此进行基因检测可以确定G6PD缺乏症的诊断。

通过提取患者的DNA样本,可以进行突变的基因检测。

目前已知有数十种不同的突变与G6PD缺乏症相关,其中最常见的是G6PD A-、G6PD Mediterranean和G6PD Canton 等。

3.红细胞酶活性检测:红细胞酶活性检测是确诊G6PD缺乏症的主要方法。

该检测可以确定G6PD的活性水平,因为G6PD缺乏症患者的红细胞内G6PD活性通常降低或完全缺乏。

这种检测一般通过采集患者的血液样本进行实验室检查来完成。

在确诊G6PD缺乏症后,医生通常还会了解患者的病史和家族病史,以确定疾病的类型和严重程度。

此外,医生还可能要求患者进行进一步的检查,如血红蛋白测定、胆红素测定、骨髓穿刺等,以评估溶血性贫血的程度和其他可能存在的并发症。

需要指出的是,G6PD缺乏症的确诊需要综合考虑多个因素,特别是在没有症状的患者中。

在一些情况下,可能需要进行多次酶活性检测以确保准确性。

因此,确诊G6PD缺乏症需要深入的临床评估和实验室检查,最好由经验丰富的医生进行诊断。

总之,G6PD缺乏症的确诊主要依靠临床症状、基因检测和红细胞酶活性检测。

这些检查可以帮助医生确定患者是否患有G6PD缺乏症,并确定疾病的类型和严重程度,从而为对该疾病的管理和治疗提供指导。

葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症的病因治疗与预防红细胞葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G-6-PD)溶血性贫血是一组异质性疾病,是红细胞酶缺乏引起的溶血中最常见的疾病之一。

这种疾病是X连锁不完全显性遗传,G-6-PD活性测定是确诊本病的主要手段。

目前还没有治愈这种疾病的方法。

葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G-6-PD)缺乏症是世界上最常见的红细胞酶疾病,其常见的原因包括蚕豆、氧化剂、解热镇痛药、磺胺、硝基呋喃、伯氨喹、维生素K、氨基水杨酸、感染等。

本病有很多种G-6-PD基因变异型,不同变异型产生不同程度的酶活性,因此临床表现不同。

伯氨喹啉型药物性溶血性贫血或蚕豆病:急性溶血是由服用某些具有氧化特性的药物或蚕豆引起的。

通常在服药后1-3天,或于进食蚕豆或其制品(母亲食蚕豆后哺乳可使婴儿发病)后24-48小时内发病,表现为急性血管溶血。

有头晕、厌食、恶心、呕吐、疲劳等症状,然后出现黄疸、血红蛋白尿,严重溶血可出现少尿、无尿、酸中毒、急性肾衰竭。

自限性溶血是该病的重要特征,轻度溶血持续1-2临床症状在一周左右逐渐改善,自愈。

感染引起的溶血:细菌和病毒感染可诱发G-6-PD缺乏溶血,一般在感染后几天内突然溶血,程度较轻,黄疸不明显。

新生儿黄疸:在G-6-PD缺乏症高发地区G-6-PD缺乏引起的新生儿黄疸并不少见。

感染、病理产物、缺氧、母乳喂养的母亲服用氧化剂药物或新生儿佩戴樟脑丸气味的衣服可诱发溶血,但也有许多病例没有诱因可以检查。

主要症状为苍白、黄疸,一半的儿童可能有肝脾肿大,大多数黄疸大于出生2-4天后达到高峰,贫血多为轻度或中度,严重者可引起胆红素脑病。

慢性溶血常发生在婴儿期,表现为贫血、黄疸、脾肿;急性溶血可由感染或药物引起。

大约有一半的病例在新生儿期患有高胆红素血症。

G-6-PD与其他溶血性贫血相比,缺乏症的一般实验室检查没有特异性,其诊断取决于红细胞G-6-PD酶活性测定,G-6-PD筛选实验和酶活性定量测定缺乏症有几种方法。

红细胞葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症(glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency,简称G6PD缺乏症)是一种最常见的遗传性溶血性疾病,目前溶血机制尚不十分明确。

该病的临床表现与一般溶血性贫血大致相同,患者多数平时不发病,无症状。

发病时多见于蚕豆和某些药品、感染等引起的急性溶血性贫血,极少数患者则表现为慢性非球形细胞溶血性贫血。

该病是新生儿高胆红素血症的主要发病原因之一,严重者可致新生儿核黄疸,造成永久性的神经损害以致智力低下,甚至死亡。

世界范围内约有4亿人受累,世界卫生组织推荐G6PD缺乏症患病率超过5%的地区常规筛查G6PD活性。

研究显示该病呈世界性分布,主要在非洲热带、中东、亚洲热带和地中海某些地区、巴布亚新几内亚等地区高发。

我国呈现“南高北低”,以长江流域以南为主,北方发病率较低。

我国的相关筛查情况:四川省成都地区发病率约6.1%(2013);海南省发病率为1.46%(2013);广东省玉林市新生儿缺乏症阳性率为 5.85%(2010);山东省聊城地区阳性率为 1.6%(2012);广东省东莞市G6PD缺乏率为3.33%(2012);云南省昆明市发病率是0. 6%(2012);广东省顺德区发病率为4.04%(2013);贵州省发病率为3.43% (2001);云南省傣族的部分地区发病率高达20%(2007)。

既往的研究受检测技术所限,女性杂合子由于酶活性有较大的异质性,生化检测方法常常不能检出,影响了群体出生缺陷干预工作的实施。

外显子1372的1376M、1388M和外显子2的95M突变仅在华人中发现,是中国人最主要的基因突变类型,占突变的68. 5%~91.0%以上。

检测东南亚地区及中国人常见的(包括了80%以上的突变类型) 11种G6PD基因突变( 95A→G、392G→T、487G→A 、493A→G、592C→T、871G→A、1024C→T、1311C →T、1360C→T、1376G →T 、1388G→A )。