京津冀地区制造业转移特征

- 格式:docx

- 大小:16.86 KB

- 文档页数:2

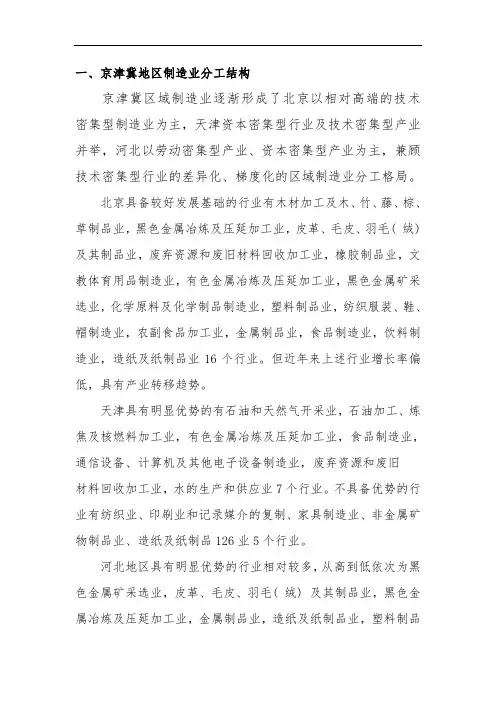

一、京津冀地区制造业分工结构京津冀区域制造业逐渐形成了北京以相对高端的技术密集型制造业为主,天津资本密集型行业及技术密集型产业并举,河北以劳动密集型产业、资本密集型产业为主,兼顾技术密集型行业的差异化、梯度化的区域制造业分工格局。

北京具备较好发展基础的行业有木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业,黑色金属冶炼及压延加工业,皮革、毛皮、羽毛( 绒) 及其制品业,废弃资源和废旧材料回收加工业,橡胶制品业,文教体育用品制造业,有色金属冶炼及压延加工业,黑色金属矿采选业,化学原料及化学制品制造业,塑料制品业,纺织服装、鞋、帽制造业,农副食品加工业,金属制品业,食品制造业,饮料制造业,造纸及纸制品业16个行业。

但近年来上述行业增长率偏低,具有产业转移趋势。

天津具有明显优势的有石油和天然气开采业,石油加工、炼焦及核燃料加工业,有色金属冶炼及压延加工业,食品制造业,通信设备、计算机及其他电子设备制造业,废弃资源和废旧材料回收加工业,水的生产和供应业7个行业。

不具备优势的行业有纺织业、印刷业和记录媒介的复制、家具制造业、非金属矿物制品业、造纸及纸制品126业5个行业。

河北地区具有明显优势的行业相对较多,从高到低依次为黑色金属矿采选业,皮革、毛皮、羽毛( 绒) 及其制品业,黑色金属冶炼及压延加工业,金属制品业,造纸及纸制品业,塑料制品业,印刷业和记录媒介的复制,纺织业,橡胶制品业,农副食品加工业,通用设备制造业,热力电力的生产、供应业,化学原料及化学制品制造业 13 个行业。

不具备优势的行业有仪器仪表及文化、办公用机械制造业,石油和天然气开采业,水的生产和供应业,医药制造业 5个行业。

二、京津冀地区产业转移特征京津冀区域的制造业总体上是处在以京津核心区为增长极带动区域整体发展的阶段,劳动密集型行业向劳动力成本相对较低的河北全域欠发达地区转移,资本密集型行业则呈现出沿海化及资源地临近化的再布局,而技术密集型行业则逐渐向配套完善的重点区域转移。

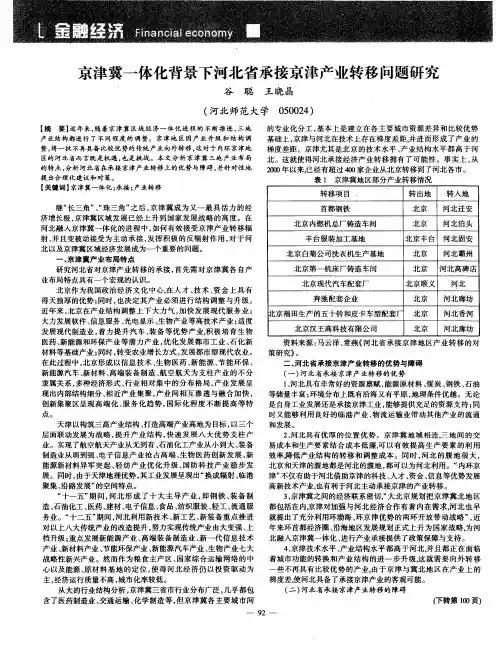

河北省承接京津产业转移的机遇与挑战分析摘要:作为我国经济发展的第三个增长极,京津冀地区经济一体化问题越来越引起各方的关注。

本文选择河北省承接京津产业转移为研究对象,希望这些研究能为河北省承接京津产业转移提供理论参考,从而加快河北省承接京津产业转移有利于促进京津冀一体化发展,从而带动我国经济的整体发展。

关键词:河北省京津产业转移机遇与挑战0 引言随着经济全球化进程的加快,无论从国际还是国内范围来看,区域间的产业转移已成为国家或地区间合作的一种趋势。

欧盟等发达国家的产业向亚洲新兴经济体的转移,我国珠三角、长三角等沿海城市的产业向内陆地区的转移都为我们提供了很好的借鉴。

作为我国经济发展的第三个增长极,京津冀经济一体化的问题愈发引起了人们的重视。

国家“十二五”发展规划纲要把京津冀一体化和首都经济圈作为国家战略向世界推出,标志着京津冀区域合作进入了一个崭新阶段。

而京津冀一体化主要解决的问题之一便是产业转移问题。

京津地区因为产业升级,需要将不再具有比较优势的传统产业向外转移,这对于极具区位优势的河北省而言是一个难得的机遇。

河北省如何有效承接京津产业转移、加快河北省产业发展和经济崛起就成为一个至关重要的研究课题。

1 河北省承接京津产业转移的机遇分析1.1 区位优势是河北省承接京津产业转移的现实基础河北省与京津地区地域接近、山水相连、人文相似,所以在承接京津产业转移中不存在地域和人文的阻隔。

河北省和京津在公共基础设施方面正在加快实现有效对接,铁路、高速公路、计划修建的高铁将三省市紧密连接在一起。

河北省自然资源、能源资源、人力资源比较丰富,已基本形成新能源、汽车、电气、煤炭、纺织、冶金、建材、化工、机械、电子、石油、轻工、医药等优势产业,为承接京津产业转移创造了良好的经济社会条件。

总体来看,河北省在承接京津地区产业转移上有着得天独厚的地理优势和良好的社会经济条件。

1.2 京津冀的产业差异明显,使其在产业结构上具备了“梯度”转移的条件客观地讲,区域经济发展失衡会使各地区经济体之间形成一定的梯度,进而产生一定的空间推移。

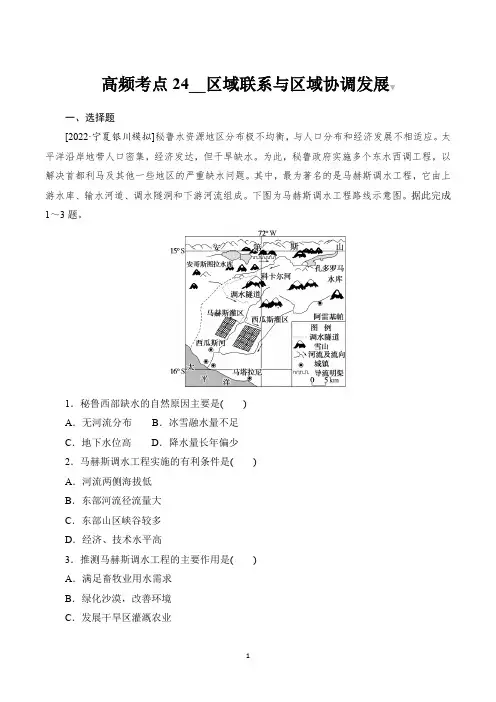

高频考点24__区域联系与区域协调发展一、选择题[2022·宁夏银川模拟]秘鲁水资源地区分布极不均衡,与人口分布和经济发展不相适应。

太平洋沿岸地带人口密集,经济发达,但干旱缺水。

为此,秘鲁政府实施多个东水西调工程,以解决首都利马及其他一些地区的严重缺水问题。

其中,最为著名的是马赫斯调水工程,它由上游水库、输水河道、调水隧洞和下游河流组成。

下图为马赫斯调水工程路线示意图。

据此完成1~3题。

1.秘鲁西部缺水的自然原因主要是()A.无河流分布B.冰雪融水量不足C.地下水位高D.降水量长年偏少2.马赫斯调水工程实施的有利条件是()A.河流两侧海拔低B.东部河流径流量大C.东部山区峡谷较多D.经济、技术水平高3.推测马赫斯调水工程的主要作用是()A.满足畜牧业用水需求B.绿化沙漠,改善环境C.发展干旱区灌溉农业D.调水调沙,发展航运[2022·浙江模拟]下图为“中俄石油天然气管道路线”图。

读图,完成4~5题。

4.俄罗斯输送到我国的天然气,主要采用管道而不采用铁路运输的主要原因是() A.管道造价相对较低B.气象灾害影响较小C.管道运输灵活方便D.运输价格相对较低5.从俄罗斯大量进口天然气,对我国的主要影响是()A.缩小石油开采规模B.减少温室气体排放C.改善能源消费构成D.增加煤炭开采难度[2022·全国专练]“虚拟水”指在生产产品和服务中所需要的水资源数量,用于计算食品和消费品在生产及销售过程中的用水量。

虚拟水贸易对于那些水资源紧缺地区来说,提供了水资源的一种替代供应途径。

下表为2010年北京市虚拟水贸易(流入量前八省份)情况。

据此完成6~8题。

北京市与部分省份虚拟水贸易情况6.黑龙江向北京输入的虚拟水产品主要是()A.纺织产品B.新鲜蔬菜C.粮食产品D.水产品7.下列工程中能提高北京市虚拟水输入量的是()A.南水北调B.京新高速公路C.西气东输D.京广高铁8.推测我国虚拟水的主要转移方向是()A.城市输向农村B.北方输向南方C.沿海输向内陆D.欠发达地区输向发达地区[2022·全国月考]沈阳化工厂始建于1938年,新中国成立后获得国家大力扶持,小到人人都用的“人民牌”香皂,大到化工生产装置,创造了无数个“共和国第一”。

《区域产业转移的综合协同效应研究——基于京津冀产业转移的实证分析》篇一一、引言在全球化经济的大背景下,产业转移已经成为区域经济发展的重要现象。

近年来,京津冀地区作为我国经济发展的重要引擎,其产业转移的趋势尤为明显。

本文以京津冀产业转移为研究对象,通过对区域产业转移的综合协同效应进行深入分析,探讨其内在机制与影响因素,以期为促进区域经济协调发展提供理论支持和实践指导。

二、文献综述产业转移作为优化资源配置、促进产业升级的重要手段,对于区域经济的协调发展具有深远影响。

国内外学者对于产业转移的研究多从产业转移的动因、模式、影响等方面展开。

京津冀地区作为我国重要的经济区域,其产业转移现象及其对区域经济发展的影响受到了广泛关注。

已有研究多从政策支持、产业结构调整、技术创新等方面探讨其促进机制。

三、研究方法与数据来源本文采用实证分析方法,结合定性与定量研究,对京津冀产业转移的综合协同效应进行深入探讨。

数据来源主要包括国家统计局、各地市统计局发布的统计年鉴及报告,以及相关政策文件和研究报告。

四、京津冀产业转移的现状与趋势1. 现状分析:近年来,随着京津冀协同发展战略的深入实施,产业转移成为推动区域经济发展的重要力量。

北京在非首都功能疏解过程中,将部分产业向河北、天津等地转移。

这些产业以制造业为主,同时也包括部分高新技术产业和现代服务业。

2. 趋势预测:未来,随着京津冀区域一体化的深入推进,产业转移将继续加速。

一方面,北京将进一步加大非首都功能疏解力度,推动更多产业向河北、天津等地转移;另一方面,河北、天津等地也将抓住机遇,承接更多产业转移,促进地区经济发展。

五、综合协同效应分析1. 产业链协同:京津冀三地产业链条较长,上下游产业之间具有较强的关联性。

通过产业转移,可以实现产业链的协同发展,提高区域经济的整体竞争力。

2. 资源要素协同:产业转移不仅涉及产业的物理空间转移,还涉及资本、技术、人才等资源要素的流动和优化配置。

京津冀三次产业结构京津冀地区是中国的经济中心之一,也是国家重要的政治、经济和文化中心之一。

近年来,随着京津冀一体化的推进,区域经济发展迅猛,三次产业也逐渐形成了鲜明的特点。

一、第一产业京津冀地区的第一产业主要包括农业、林业、牧业和渔业。

虽然第一产业在京津冀地区的经济中占比较小,但由于地广人稀的特点,该地区的农业资源十分丰富。

农业以小麦、玉米、水稻和果蔬等为主要农作物,养殖业则包括禽类、畜牧和渔业等。

近年来,随着农业产业化的不断推进,农业生产水平稳步提高,农民收入也有所增加。

二、第二产业京津冀地区的第二产业主要包括制造业、建筑业和能源工业。

其中,制造业是该地区最重要的经济支柱之一。

由于临近港口和交通便利,京津冀地区的制造业得到了较大的发展空间。

汽车制造、电子信息、钢铁、化工、纺织和服装等行业在该地区起到了重要的引领作用。

此外,近年来京津冀地区还大力发展了清洁能源(如风电、太阳能等)和新能源汽车等新兴产业,为区域经济带来了新的增长动力。

三、第三产业京津冀地区的第三产业是区域经济的支持和保障体系,也是该地区经济增长的重要引擎。

第三产业包括金融、现代服务业、文化和旅游业等。

金融业是该地区第三产业的核心,天津作为中国的金融中心之一,吸引了大量金融机构的进驻,促进了金融业的发展。

现代服务业则包括商务服务、物流、信息技术、商贸和旅游等行业,在区域内各城市有着较大的发展空间。

文化和旅游业也是京津冀地区的特色产业。

京津冀地区文化资源丰富,包括历史文化名城、世界文化遗产和国家级文化产业示范基地等。

旅游业也迅速发展,吸引了大量游客前来参观游览,为地区经济增长和就业提供了新的动力。

京津冀地区的三次产业结构在近年来发生了显著的变化。

首先,第一产业的比重逐渐减少,农业生产规模在扩大的同时,农民从事非农业领域的就业机会逐渐增多。

其次,第二产业的比重逐渐增加,制造业的发展对地区经济增长起到了重要的推动作用。

同时,地方政府也加大了对制造业的支持力度,通过引导外资和技术引进,提高了地区制造业的竞争力。

京津冀产业转移趋势京津冀产业转移趋势分析摘要:近年来,京津冀地区产业转移的趋势日益明显。

在京津冀协同发展的大背景下,京津冀三省市相互之间形成了一种合作与竞争并存的关系,推动了产业转移的发展。

本文将从产业转移的背景、动因和影响因素等方面进行深入分析,为进一步推动和指导京津冀产业转移提供参考。

关键词:京津冀、产业转移、协同发展、合作与竞争一、引言京津冀地区是中国的经济发展中心之一,也是中国重要的政治、经济和文化中心。

随着国家“京津冀协同发展”战略的实施,京津冀地区的产业转移趋势日益明显。

产业转移是指为了降低成本、提高效率、寻求市场和资源的优化配置等目的,企业将其生产要素从一个地点转移到另一个地点的行为。

在京津冀协同发展的大背景下,产业转移成为京津冀地区经济发展的一个重要方向。

二、产业转移背景1.京津冀经济总量大,各自具备不同的产业优势。

北京市作为中国的首都,具备较强的科技创新能力和高端服务业发展优势;天津市拥有丰富的港口资源和现代制造业基础;河北省是中国重要的农业大省和基础产业大省。

京津冀地区在经济总量上具备较强的综合实力,形成了产业转移的条件。

2.京津冀地区存在着产业结构不均衡的问题。

京津冀地区作为现代化经济体系的核心区域,不同的地区拥有不同的产业结构。

传统制造业和重工业集中在河北省,而高新技术和服务业则集中在北京市和天津市。

这种地域分工不均衡导致了一些地区产业结构单一,发展不平衡,产业转移成为调整这种不均衡的重要手段。

三、产业转移的动因1.人口密集的京津地区土地资源有限,无法满足产业发展的需求。

京津地区是我国人口密集的地区之一,土地资源有限。

有限的土地资源无法满足京津地区快速发展的产业需求,为了寻求更好的发展空间,产业转移成为一种必然选择。

2.城市化进程加快,基础设施建设需要大量的土地空间。

京津地区作为中国经济中心地区,城市化进程加快,城市基础设施建设需要大量的土地空间。

为了解决土地需求的矛盾,企业选择将生产要素转移到其他地区,实现产业转移。

京津冀地区两业发展的比较研究一、产业结构对比京津冀地区的产业结构以第二产业和第三产业为主导。

北京市以服务业和高科技产业为主,天津市的制造业和重工业较为发达,河北省的重工业占据主导地位。

二、产值对比2019年数据显示,北京市第二产业产值为9310.8亿元,第三产业产值为17357.8亿元;天津市第二产业产值为14815.4亿元,第三产业产值为127.2亿元;河北省第二产业产值为30841.1亿元,第三产业产值为23844.3亿元。

在河北省,第二产业的产值仍占据主导地位。

三、增长速度对比近年来,京津冀地区的第三产业增长速度总体上快于第二产业。

这表明,随着经济发展和产业结构调整,第三产业在京津冀地区的比重逐渐加大,对经济增长的贡献也不断提高。

四、区域协同发展对比在京津冀地区,第二产业和第三产业的协同发展程度存在差异。

北京市的第二产业和第三产业协同发展程度较高,天津市和河北省的协同发展程度较低。

五、政策建议1.优化产业结构,提高第三产业比重。

保持第二产业优势的基础上,加大对服务业和高科技产业的扶持力度,促进经济高质量发展。

2.加强区域协同发展,推动产业转型升级。

加强京津冀地区间的合作与协调,促进第二产业和第三产业的协同发展,推动制造业和服务业向高端、智能化方向发展。

3.提高科技创新能力,推动产业融合发展。

加大对科技创新的投入,培育壮大新兴产业,推动第二产业和第三产业的深度融合,提高产业链水平。

4.优化政策环境,激发市场活力。

进一步完善政策体系,降低企业成本,优化营商环境,激发市场活力,推动两业持续健康发展。

京津冀地区的第二产业和第三产业发展各有特点,发展不平衡。

通过优化产业结构、加强区域协同发展、提高科技创新能力和优化政策环境等措施,有助于推动京津冀地区的两业发展迈上新的台阶。

限时规范特训 38时间:45分钟满分:90分一、选择题(本大题共11小题,每小题4分,共44分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

)(2016·海南卷)某中德合资大型汽车企业总部设在吉林省长春市,从1991年成立至今,已形成长春、成都、佛山、青岛等生产基地。

长春基地原来生产高中低档各种车型,现主要保留高档车型的生产,中低档车型的生产大部分转移到其他基地。

据此完成1~3题。

1.长春基地高档车型的合理市场定位是( )A.吉林省市场B.东北市场C.全国市场 D.欧洲市场解析:从材料信息汽车企业“总部设在长春市”“已形成长春、成都、佛山、青岛等生产基地”说明长春基地高档车型的市场并不止吉林省或者东北,应为全国市场。

相比欧洲,长春在高档车型生产中并不占优势,所以市场定位为欧洲市场不合理。

故选C。

答案:C2.与保留生产中低档车型相比,长春基地保留生产高档车型可以( )A.减少运输成本 B.降低生产成本C.获取更多利润 D.扩大市场占有率解析:根据产业转移的规律看,一般产品附加值较小的产业转移到其他地区。

长春基地保留生产高档车型对生产成本和运输成本影响不大,保留附加值较大的能达到追求更高利润的目的,但对扩大市场占有率起的作用不大。

故选C。

答案:C3.该汽车企业在成都等地建生产基地的主要目的是( )A.利用当地的廉价劳动力B.抢占当地的消费市场C.利用当地的交通优势D.借助当地的科技优势解析:相比长春基地,其他汽车生产基地由于建设历史比较短并不具备科技优势。

成都基地位于我国内陆,相比长春基地,不具备交通优势。

佛山基地经济较发达,劳动力成本较高。

综合各大基地区位和“产业转移目的是通过降低生产成本、扩大消费市场,追求更高的利润”这一规律判断,该汽车企业在其他地区建生产基地的主要目的是占领当地市场。

故选B。

答案:B(2014·大纲全国,1~3)美国M公司在我国投资建设某电子产品生产厂,零部件依靠进口,产品全部销往美国,产品的价格构成如图所示。

瞭望环渤海摘要:京津冀,覆盖了北京、天津、河北三个不同的行政区,因而区域间过度的产业结构趋同必然会对区域经济的发展带来不良的影响。

目前,京津冀区域产业结构趋同已经阻碍了区域整体的发展。

本文着重分析了京津冀产业结构趋同的现状,并提成了相关对策。

关键词:京津冀;产业;趋同;对策Abstract:beijing-tianjin-hebei includes three dif ferent administrational regions,thus the overwhelmimg industry isomorphism among the regions would bring about negtive influence on the regional economy. Undoubtedly,at present,the industry isomorphism has been hampering the local development among beijing-tianjin-hebei.In this paper,the position of the industrial isomorphism is analyzed,and relative countermeasures are given.Keywords:beijing-tianjin-hebei;industry;isomorph ism;countermeasure随着我国改革开放的不断深入,产业趋同已经成为经济学界长期关注的主题。

目前,学者们普遍认为产业趋同在一定程度上能促进区域经济的良性竞争,而过度的趋同将对区域经济的健康发展带来负面影响。

京津冀,覆盖了北京、天津、河北三个不同的行政区,加之处于环渤海地区和东北亚的核心重要区域,越来越引起中国乃至整个世界的瞩目。

诸多学者也将彻底改变我国区域发展“南高北低”的不平衡状况的重任寄厚望于京津冀。

《京津冀区域经济差异及影响因素研究》篇一一、引言京津冀地区作为中国的重要经济区域,近年来在经济增长和发展中表现出显著的差异。

这种差异不仅体现在各城市之间的经济总量和增速上,还涉及到产业结构、创新能力和资源配置等多个方面。

本文旨在研究京津冀区域经济差异的现状、特点及影响因素,以期为该区域的协调发展提供参考依据。

二、京津冀区域经济差异的现状及特点1. 现状京津冀区域经济差异主要表现在以下几个方面:一是经济总量和人均收入水平的差异;二是产业结构和发展阶段的差异;三是创新能力和科技水平的差异。

总体而言,北京和天津在经济总量和人均收入水平上相对较高,而河北部分地区则相对较低。

在产业结构上,北京以高科技、金融、文化等产业为主导,而河北则以传统制造业和农业为主。

2. 特点京津冀区域经济差异的特点主要表现在以下几个方面:一是空间分布不均,经济发达地区主要集中在京津两个城市;二是发展速度不均,部分地区经济增长迅速,而部分地区增长缓慢;三是产业分工不均,高技术和高端产业主要集中在京津,而低端和传统产业则主要分布在河北。

三、京津冀区域经济差异的影响因素1. 政策因素政策因素是影响京津冀区域经济差异的重要因素。

国家对京津冀地区的政策扶持和资源投入,使得北京和天津在经济发展中具有优势地位。

此外,不同地区的政策环境和产业发展政策也会对经济差异产生影响。

2. 地理位置与资源禀赋地理位置和资源禀赋是影响京津冀区域经济发展的基础条件。

北京和天津地理位置优越,交通便利,资源丰富,有利于吸引投资和人才。

而河北部分地区地理位置相对偏远,资源禀赋较差,制约了经济发展。

3. 产业结构与创新能力产业结构与创新能力是影响京津冀区域经济发展的关键因素。

北京和天津以高科技、金融、文化等产业为主导,具有较强的创新能力和科技水平。

而河北部分地区产业结构单一,创新能力较弱,制约了经济发展。

四、对策建议针对京津冀区域经济差异及影响因素,提出以下对策建议:1. 加强政策引导和扶持,促进区域协调发展。

27京津冀一体化背景下的产业结构分析一、前言随着市场环境的不断变化,国民经济发展要不断寻找新路径,我国在南方经济的发展中已经有了一些成功案例,比如珠三角、长三角地区的发展。

而对于北方经济而言,北京、天津、河北在地理位置上拥有得天独厚的条件,在社会资源、产业基础方面也比较完善,因此,京津冀地区在促进北方的经济发展中起到了关键的作用。

为了使京津冀地区成为中国经济发展的第三大经济圈,在2013年的政府工作报告中提出京津冀协同发展。

同时国家正努力重新部署京津冀地区发展战略,并相继颁发了《京津冀协同发展规划纲要》、《“十三五”时期京津冀国民经济和社会发展规划》等纲领性文件[1]。

二、研究方法本文通过产业结构相似系数对京津冀地区产业结构趋同性进行分析,通过区位商(LQ)的方法分析京津冀地区的优势产业。

(一)产业结构相似系数产业结构相似系数公式: (1)其中,i、j 代表两个不同的国家或地区,S ij 代表i 与j 地的产业结构相似系数;X ik 代表i 地k 产业占产业的比,Y jk 代表j 地k 产业占产业的比。

S ij 的值介于0和1之间,S ij 的值越大表示两个地区的产业结构趋同程度越高。

(二)区位商(LQ)区位商公式: (2)其中代表r 地区i产业的区位商,代表r 地区i产业所占的比重,考察区域内i产业所占的比重。

的值大于1时表示r 地区i 产业所占的比重比考察地区的平均水平高,i地区在该产业上具有优势;的值小于1时表示r 地区i 产业所占的比重比考察地区的平均水平低,i 地区在该产业不具优势。

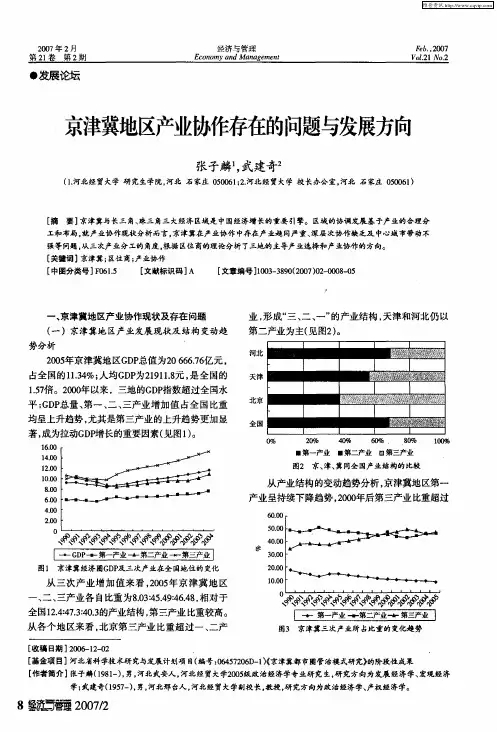

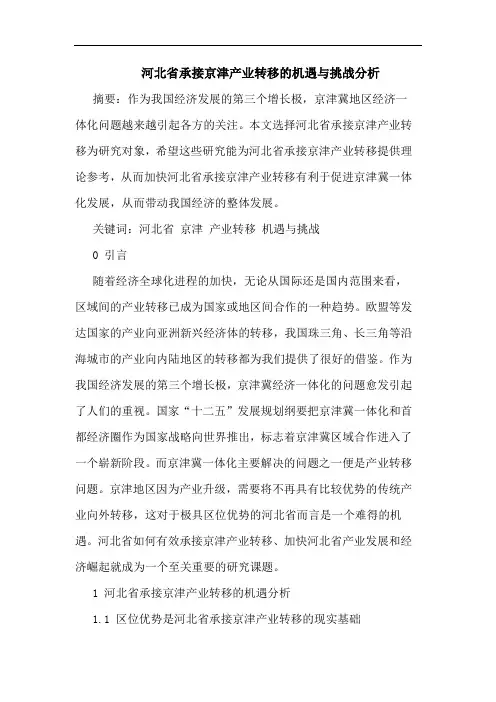

三、京津冀地区产业结构分析京津冀地区2008年~2017年的国内生产总值的产业构成从整体上看,以第二产业和第三产业为主,占总增加值的90%以上,第三产业在GDP 中的比重从2004年的46.63%增加到2017年的60.06%。

从总体趋势上看,京津冀地区的产业结构变化表现为第一产业所占比重逐渐缩小,第二产业虽然呈现收缩趋势,但总体上仍占有比较大的一部分;第三产业呈现扩张趋势,且在京津冀地区的国民生产总值中占有绝大部分。

备战2023年高考地理热点考点解读与训练11 区域重大战略和主体功能区战略【热点背景解读】党的二十大报告提出:促进区域协调发展。

深入实施区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略、新型城镇化战略,优化重大生产力布局,构建优势互补、高质量发展的区域经济布局和国土空间体系。

近年来,国家大力深化改革开放,加快创新发展,不断增强发展新动能。

与此同时,国家对区域发展的宏观调控成为最重要的宏观调控之一,区域政策也成为最重要的国家发展政策之一。

改革开放以来,中国在经济社会发展等方面取得了举世瞩目的伟大成就,区域发展战略和区域政策发挥了非常重要的作用。

中国区域发展主要有以下五大发展战略:区域梯度发展战略.统筹区域协调发展战略、主体功能区战略、区域发展重大战略和新型城镇化战略。

此外,为贯彻落实区域发展战略,国家制定了一系列区域发展政策,具体来说主要有4项:区域发展先行先试政策、中央财政转移支付和税收优惠政策地区协作和对口支援政策和跨区域协同发展政策。

未来,中国实施区域发展战略和区域政策有以下4个需要深入研究的问题:中央与地方财权与事权划分改革的问题,区域政策精准化、精细化的问题,区域发展政策的协调问题,区域发展中出现新的分化差距问题。

党的十九届五中全会通过的6中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议3提出:“坚持实施区域发展重大战略区域协调发展战略.主体功能区战略,健全区域协调发展体制机制,完善新型城镇化战略,构建高质量发展的国土空间布局和支撑体系。

第一次归纳总结了中国区域发展的儿大战略,并进一步提出了中国未来区域发展的目标任务。

对于中国这样一个地域辽阔,人口众多的发展中大国来说,区域发展战略是最重要的国家战略之一,国家对区域发展的宏观调控是最重要的宏观调控之一,区域政策也是最重要的国家发展政策之一。

改革开放以来,中国经济社会发展取得了举世瞩目的伟大成就,区域发展战略和区域政策发挥了非常重要的作用:一、中国的五大区域发展战略改革开放以来,中国区域发展主要有以下五大发展战略。

一、京津冀地区制造业分工结构

京津冀区域制造业逐渐形成了北京以相对高端的技术密集型制造业为主,天津资本密集型行业及技术密集型产业并举,河北以劳动密集型产业、资本密集型产业为主,兼顾技术密集型行业的差异化、梯度化的区域制造业分工格局。

北京具备较好发展基础的行业有木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业,黑色金属冶炼及压延加工业,皮革、毛皮、羽毛( 绒) 及其制品业,废弃资源和废旧材料回收加工业,橡胶制品业,文教体育用品制造业,有色金属冶炼及压延加工业,黑色金属矿采选业,化学原料及化学制品制造业,塑料制品业,纺织服装、鞋、帽制造业,农副食品加工业,金属制品业,食品制造业,饮料制造业,造纸及纸制品业16个行业。

但近年来上述行业增长率偏低,具有产业转移趋势。

天津具有明显优势的有石油和天然气开采业,石油加工、炼焦及核燃料加工业,有色金属冶炼及压延加工业,食品制造业,通信设备、计算机及其他电子设备制造业,废弃资源和废旧

材料回收加工业,水的生产和供应业7个行业。

不具备优势的行业有纺织业、印刷业和记录媒介的复制、家具制造业、非金属矿物制品业、造纸及纸制品126业5个行业。

河北地区具有明显优势的行业相对较多,从高到低依次为黑色金属矿采选业,皮革、毛皮、羽毛( 绒) 及其制品业,黑色金属冶炼及压延加工业,金属制品业,造纸及纸制品业,塑料制品

业,印刷业和记录媒介的复制,纺织业,橡胶制品业,农副食品加工业,通用设备制造业,热力电力的生产、供应业,化学原料及化学制品制造业 13 个行业。

不具备优势的行业有仪器仪表及文化、办公用机械制造业,石油和天然气开采业,水的生产和供应业,医药制造业 5个行业。

二、京津冀地区产业转移特征

京津冀区域的制造业总体上是处在以京津核心区为增长极带动区域整体发展的阶段,劳动密集型行业向劳动力成本相对较低的河北全域欠发达地区转移,资本密集型行业则呈现出沿海化及资源地临近化的再布局,而技术密集型行业则逐渐向配套完善的重点区域转移。

京津冀区域制造业在区县层面呈现出了主要从京津走廊向河北东部沿海的唐山、秦皇岛以及河北腹地的冀中南地区转移的基本特征,与产业分工变化的趋势保持基本一致,即京津冀区域制造业的空间分工模式逐渐从原来的京津为核心逐渐向冀中南腹地化及沿海化发展。

京津冀区域制造业的转移主要受到扩散效应的影响,在区县之间由分工的高梯度地区向低梯度地区转移。

从分行业来看,技术密集型制造业转移受分工影响程度最大,其次是资本密集型制造业,劳动密集型制造业转移受分工影响最小。

文章摘自《京津冀区域制造业分工与转移》。