两种不同沉积环境下火山岩储层成岩作用研究

- 格式:pdf

- 大小:1.21 MB

- 文档页数:8

成岩相的形成、分类与定量评价方法邹才能;朱如凯;罗平;袁选俊;徐春春;杨华;陶士振;周慧;张响响;何东博;周川闽;王岚;王雪松;李富恒【期刊名称】《石油勘探与开发》【年(卷),期】2008(035)005【摘要】根据成岩作用和成岩相对储集层发育的控制作用及与储集层分布的关系,探讨成岩相的形成机理、划分方案与评价方法及其在油气勘探中的应用和意义.针对碎屑岩、碳酸盐岩和火山岩等扩容性成岩相,提出了有机酸性水溶解作用、自云石化等8种主要成岩作用机理.划分出9类扩容性成岩相和7类致密化成岩相,提出了反映岩性、成岩作用和孔渗性3个层次内容的"孔渗级别+岩石类型+成岩作用类型"的成岩相命名方案.在成岩相勘探评价中,强调根据沉积相、测井相、地震相和岩心薄片等综合定量预测,提出了"四个步骤"、"三图叠合"的评价方法和成图方式,根据不同成岩相类型的分布预测有利储集体、"甜点"、成岩圈闭及油气成藏.指出了成岩相的发展方向及成岩学的设想和思考.图16表6参31【总页数】15页(P526-540)【作者】邹才能;朱如凯;罗平;袁选俊;徐春春;杨华;陶士振;周慧;张响响;何东博;周川闽;王岚;王雪松;李富恒【作者单位】中国石油勘探开发研究院;中国石油勘探开发研究院;中国石油勘探开发研究院;中国石油勘探开发研究院;中国石油西南油气田公司;中国石油长庆油田公司;中国石油勘探开发研究院;中国石油勘探开发研究院;中国石油勘探开发研究院;中国石油勘探开发研究院;中国石油勘探开发研究院;中国石油勘探开发研究院;中国石油天然气集团公司;中国石油勘探开发研究院【正文语种】中文【中图分类】TE121.3【相关文献】1.基于孔隙分形特征的神木气田山西组成岩相定量分类 [J], 滕藤;金江宁;屈元基;李二洋;栗涵洁2.辽河坳陷中基性火成岩相分类及储集意义 [J], 黄玉龙;单俊峰;边伟华;顾国忠;冯玉辉;张斌;王璞珺3.济宁市地质灾害的形成条件及定量半定量评价方法 [J], 贾德旺;刘东;郭泽华;路小慧;张文才;张俊业4.补短板强弱项加快形成现代化生活垃圾分类和处理体系——国家发展改革委有关负责同志就《城镇生活垃圾分类处理设施补短板强弱项实施方案》答记者问 [J], 思雨5.刘峁塬地区C9储层成岩相分类定量评价研究 [J], 庄腾腾;姚征;曹培旺;于向前;李乐因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

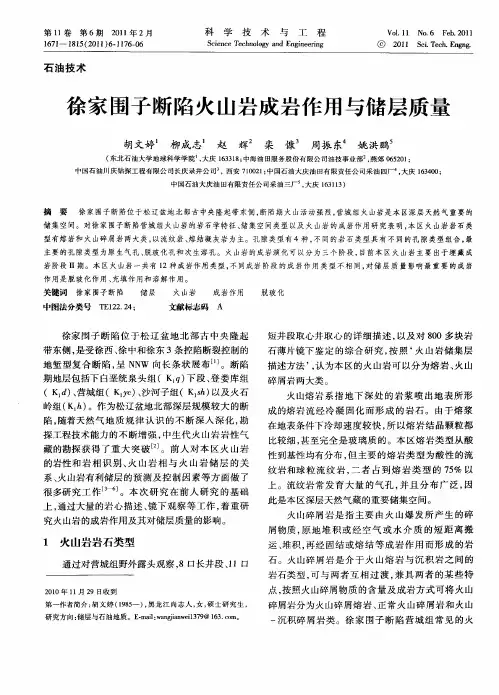

松辽盆地营城组中基性火山岩成岩作用:矿物晶出序列、杏仁体充填和储层效应刘万洙;黄玉龙;庞彦明;王璞珺【摘要】利用露头和钻井资料,通过显微镜观测、化学分析和电子探针分析,研究营城组中基性火山岩的矿物晶出系列和杏仁体充填及其储层效应.本区中基性火山岩包括玄武岩、安山岩、玄武安山岩、粗面玄武岩、玄武粗安岩和粗安岩.斑晶矿物的晶出顺序为:橄榄石最早并几乎全部蚀变为蛇纹石、伊丁石和磁铁矿,仅保留橄榄石假象;辉石被斜长石包含或与之交生,说明辉石晶出有的略早于斜长石、有的与之同时.基质呈间隐间粒结构,为比斑晶偏酸性/碱性的板条状微晶长石堆积搭成格架、内充填玻璃质及微晶粒状矿物(橄榄石、辉石和磁铁矿).基质结晶晚于斑晶,晶出序列为微晶粒状矿物→微晶长石→玻璃质.有单成分和复成分两种杏仁体.单成分者主要见硅质和钙质,具结晶世代性,为后生流体沉淀充填形成,可作为储层变差或非储层的标志.复成分杏仁体是原生火山玻璃固态下水合与蚀变作用的结果:包括蛇纹石/绿泥石-火山玻璃、石英-方解石-皂石/方解石和石英-绿泥石-方解石等组合类型,通常可作为储层改善或有效性增加的标志.中基性火山玻璃蚀变分为四个阶段:新鲜火山玻璃(折光率1.57)→水合火山玻璃(折光率降至1.53)→橙玄玻璃(铁镁质微晶矿物集合体)→新生矿物(石英、方解石、蛇纹石、绿泥石、皂石);由火山玻璃变为新生矿物的体积减小或孔隙增加效应为7%~10%.【期刊名称】《岩石学报》【年(卷),期】2010(026)001【总页数】7页(P158-164)【关键词】松辽盆地;白垩系营城组;中基性火山岩;成岩作用;杏仁体;矿物结晶序列【作者】刘万洙;黄玉龙;庞彦明;王璞珺【作者单位】吉林大学地球科学学院,长春,130061;吉林大学地球科学学院,长春,130061;大庆油田有限责任公司勘探开发研究院,大庆,163712;吉林大学地球科学学院,长春,130061【正文语种】中文【中图分类】P588.144;P588.1451 引言火山岩从喷出地表到成为油气储层,其间历经了固结成岩、风化淋滤、抬升剥蚀和埋藏改造等地质过程,并在此过程中经受了一系列复杂的成岩作用改造。

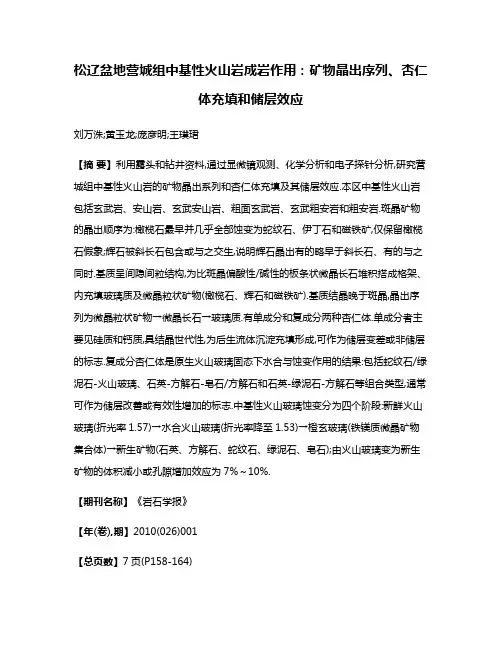

Value Engineering 0引言近年来,新疆三塘湖盆地火山岩油气藏勘探取得了突破性进展,展示出其深层火山岩油藏广阔的勘探潜力。

火山岩体分布复杂多变,其本身作为非常规储层,非均质性较强;在经历了复杂的构造运动和风化淋滤作用,使其岩性、岩相复杂多变;其储层成岩阶段划分、各成岩阶段的主要成岩作用类型对孔隙演化规律的影响是本文研究内容,目的在于更加深入了解火山岩有效储层发育规律提供有利依据。

1储集层特征1.1岩石特征在对岩心观察、薄片鉴定及化学分析知本区石炭系火山岩以中基性岩浆岩为主,岩石系列为碱性与钙碱性系列组合。

依据我国盆地火山岩目前通行的分类命名原则,本区火山岩可分成两大类,即火山熔岩(约占43.43%)和火山碎屑岩(约占56.57%)。

其中,石炭系火山岩油气储层中,熔岩类主要是玄武岩、安山岩;火山碎屑岩类主要为火山角砾岩,而火山凝灰岩类含油气性稍差。

由于本区碱性-钙碱性火山岩中暗色矿物含量较高,所以稳定性差,极易蚀变。

岩矿鉴定表明,橄榄石多蚀变为伊丁石、褐铁矿;辉石、角闪石多蚀变为绿泥石、磁铁矿;基性斜长石多钠长石化或蚀变为高岭石、绿泥石,个别蚀变为浊沸石和碳酸盐矿物。

另外,储层岩石中,绿泥石、方解石、玉髓、蛋白石、沸石类矿物充填孔缝较为普遍,局部层段可见次生石英充填孔缝。

1.2主要储集空间类型对24口径岩心观察及28口径薄片鉴定将本区火山岩储集空间类型划分为孔隙和裂缝两大类型。

孔隙划分为原生孔隙、次生孔隙和复合孔隙三种类型,按结构进一步划分为12种具体类型,最主要的孔隙为气孔、脱玻化微孔、杏仁体内残留孔、粒间孔和粒内溶孔;裂缝划分为原生缝、次生缝和复合缝三种类型,按结构进一步划分为10种具体类型,最主要的为溶蚀缝、构造裂缝。

2成岩阶段及储集空间的演化阶段划分2.1成岩阶段及成岩环境本次研究将火山岩成岩阶段划分为同生、早埋藏、晚埋藏和表生四个成岩阶段。

每个成岩阶段内,成岩作用与成岩环境密切相关,对储集空间的影响程度不同。

一、火成岩概述斑岩(porphyry)以斑状结构为特征的火成岩的总称。

以结构特征对岩石的命名。

斑岩一词,由玢岩演变而来。

玢岩由G.阿格里科拉于1546年首先引入文献,用以描述埃及的淡紫色、具斑点的岩石。

此后很长时期内,斑岩和玢岩分别泛指变化了的具斑状结构的粗面质的安山质岩石。

多数岩石学家认为,大多数斑岩和玢岩在化学成分上属于中性岩和酸性岩,因此常见的斑晶是石英、碱性长石和斜长石。

其中石英常发育六方双锥,具高温石英外形;碱性长石常为透长石、正长石和歪长石,具隐条纹构造或亚显微条纹构造;斜长石一般是中长石,常受岩浆熔蚀,或生成钠质斜长石膜,也可以因岩浆流动作用,构成斜长石的聚合斑晶。

习惯上,将含碱性长石和石英斑晶,或只含其一的斑状结构的岩石,称为斑岩,如花岗斑岩;将含斜长石斑晶的,称玢岩,如闪长玢岩。

如含斜长石又兼有碱性长石和(或)石英斑晶,仍称为斑岩,如花岗闪长斑岩。

含大量自形(有时半自形)铁镁矿物斑晶的斑状岩石,一般为中、基性或超基性脉岩,称作煌斑岩。

辉绿玢岩是指含斜长石斑晶的基性浅成岩。

钠长斑岩和苦橄玢岩分别是含钠长石斑晶和橄榄石斑晶的斑状浅成岩。

无论是斑岩或是玢岩,都是岩浆作用两阶段结晶的产物。

因此,它们的斑晶和基质之间矿物粒级悬殊。

斑晶由早阶段岩浆结晶产生,形成于地下较深部位;而细粒或隐晶质基质为浅位晚阶段岩浆结晶产物。

就最终侵位深度而言,斑岩和玢岩都属浅成岩,并常呈岩墙、岩脉、岩床或小侵入体产状。

斑岩和玢岩随斑晶数量的减少和斑晶与基质之间粒度大小的接近而过渡为深成岩,如斑状花岗岩是相当于花岗斑岩的深成岩或半深成岩;又随斑晶数量减少和基质粒级减小(直至隐晶质或玻璃质)过渡为喷出岩,如斑状流纹岩是相当于浅成相的流纹斑岩的喷出岩。

与斑岩或玢岩有关的金属矿产,常称为斑岩铜矿、斑岩钼矿、斑岩钨矿、玢岩铁矿等,它们都是与浅成岩浆作用和岩浆期后作用有成因联系的重要矿床。

有些半风化的粗面质或粗安质斑岩,因含人体所需的多种微量元素,并被溶出,而称为药石──麦饭石。

火山岩与沉积岩的形成过程火山岩是一种由火山活动所形成的岩石,而沉积岩是由沉积作用在地壳表面所积累和固结形成的岩石。

两者从形成过程到性质特征都有明显的差异,下面将详细介绍火山岩与沉积岩的形成过程。

火山岩的形成过程可以追溯到地球深处的火山活动。

当地壳发生裂隙,熔岩从地下深处涌出到地表时,会经历一系列的变化和冷却过程,从而形成火山岩。

火山岩具有颗粒粗糙、气孔较多、具有玄武质的特点。

下面将具体介绍火山岩的形成过程。

首先,火山岩的形成源自于地球内部的岩浆。

当地下的岩浆由于地壳内部的压力或温度上升导致岩浆的增加,当岩浆压力超过地壳承受能力时,岩浆就会沿着断层和裂隙上升。

当岩浆上升到地表时,火山喷发就会发生。

在火山喷发的过程中,高温的岩浆会快速冷却并迅速凝固。

从而形成细颗粒的岩石碎片和熔岩流。

因为火山口附近的岩浆含有大量的气体,所以在喷发中会生成大量的气体,这些气体会在熔岩流中形成气泡,从而形成岩石中的气孔。

火山岩的形成过程中,还可能会有火山灰的产生。

火山喷发时,锥形火山喷出的岩浆温度较高,当岩浆接触到大气时,会瞬间冷却并破碎成微小的颗粒,这些微小的颗粒被称为火山灰。

火山灰会随着喷发的喷出而向周围环境扩散,随着时间的推移,火山灰沉积在地表上,逐渐形成火山灰岩。

与火山岩不同,沉积岩的形成过程是由于地表的沉积作用所导致的。

沉积岩主要是由岩石碎片、有机物和化学物质在风、水、冰等外部力的作用下,通过搬运、沉积和固结等多个过程所形成的。

沉积岩的形成过程首先起源于岩石的风化和侵蚀。

当地壳表面的岩石暴露在风、水、冰等外部环境中时,会受到自然力的侵蚀作用,最终形成岩石的碎片。

然后,这些岩石碎片会通过水流、风力或冰川的作用被搬运到其他地方。

在搬运过程中,重的岩石碎片会沉积在靠近源头的地方,而轻的岩石碎片则可以被搬运到更远的地方。

最后,当岩石碎片沉积到一个特定的地方时,会受到自身重力和上方压力的作用,逐渐固结并形成沉积岩。

固结的过程包括压实、胶结和水化等多个阶段。

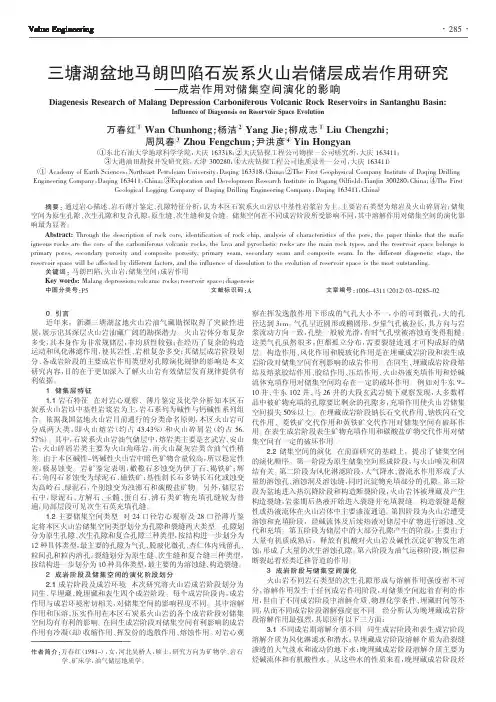

文章编号:16715888(2003)04044908松辽盆地火山岩相:类型、特征和储层意义王璞1,迟元林2,刘万洙1,程日辉1,单玄龙1,任延广2(1.吉林大学地球科学学院,吉林长春130061;2.大庆油田研究院,黑龙江大庆163712)摘要:松辽盆地火山岩相可分为5相、15亚相。

5相为火山通道相、爆发相、喷溢相、侵出相和火山沉积岩相。

火山岩孔、缝及其组合关系受亚相控制。

喷溢相上部亚相原生气孔和构造裂缝发育,储集物性优良;爆发相各个亚相之间常发育松散层构造,是有利的储集空间;侵出相内带亚相原生裂缝和粒间空隙发育,是优质的大型储集体。

不同亚相的成岩方式不同,有熔浆冷凝胶结、压实成岩和二者复合3种方式。

火山沉积岩相、爆发相的空落亚相和热基浪亚相均以压实成岩为主,其物性随埋深增加变差;火山通道相、喷溢相和侵出相均以熔浆冷凝固结成岩为主,其孔、渗与埋深无关。

爆发相的热碎屑流亚相是复合成岩,其储层物性与埋深的关系视两种成岩方式相对弱而变化。

关键词:松辽盆地;火山岩相;火山岩储层;中生界中图分类号:P618.13 文献标识码:A收稿日期:20030428基金项目:国家自然科学基金资助项目(4989419013)作者简介:王璞(1959),男,黑龙江绥滨人,教授,博士生导师,德国洪堡基金会研究奖学金学者,主要从事油气地质勘查和沉积学研究,E mail :wpjslw @public .cc .jl .cn .1火山岩相研究回顾“相”是地质体中能够反映成因的地质特征的总和。

火山岩相一词(volcanogenous facies ,volcanic fa -cies ,volcanic phase )由前苏联学者较早引入地质文献[1]。

早期主要指火山熔岩,即溢流相火山岩。

火山岩相能够揭示火山岩空间展布规律和不同岩性组合之间的成因联系。

不同岩相带的孔隙和裂隙及其组合不同。

因此,岩相是火山岩成因和物性研究的重要内容。

碳酸盐型和火山岩型磷矿化作用机理与成岩环境分析碳酸盐型和火山岩型磷矿化作用机理与成岩环境分析磷矿是一种重要的矿产资源,广泛应用于农业、化肥和冶金等领域。

碳酸盐型和火山岩型磷矿是两种常见的磷矿类型,它们的矿化作用机理和成岩环境有着一些显著的差异。

碳酸盐型磷矿是一种以碳酸盐矿物为主要载体的磷矿,常见的有白云石、方解石等。

碳酸盐型磷矿主要形成于海陆过渡相沉积环境和海相沉积环境中。

其形成机制主要有两个方面:一是有机质的降解和有机酸的生成,有机质在地下被细菌分解产生有机酸,然后与碱性的海水中的钙离子结合形成碳酸盐矿物;二是微生物作用,微生物通过代谢过程改变环境中的pH值和氧化还原电位,进而有利于碳酸盐的矿化。

成岩环境对碳酸盐型磷矿的形成有着重要的影响。

在海陆过渡相沉积环境中,海水的渗透和淡化作用使得海水中的碳酸盐溶解度下降,导致碳酸盐矿物的析出。

而在海相沉积环境中,潮间带和海底生物的活动也会促进碳酸盐的矿化。

火山岩型磷矿主要形成于火山喷发过程中的熔岩流产物中,矿物主要以磷酸盐矿物和含磷矽酸盐矿物为主。

火山岩型磷矿的形成机制有两个方面:一是火山喷发过程中富集了大量的磷酸盐和含磷矽酸盐物质,这些物质在火山喷发后由于流体的作用沿着裂隙和孔隙迁移而形成磷矿;二是矽酸盐矿物的溶解和反应,火山岩中的矽酸盐矿物在热液作用和地下水的作用下发生溶解和反应,并与其他矿物结合形成磷矿。

成岩环境对火山岩型磷矿的形成也起着重要的影响。

在火山喷发过程中,由于高温和高压的作用,火山岩中的磷酸盐和含磷矽酸盐被加热和压实,导致矿物结构的改变和磷矿的形成。

此外,火山喷发过程中的地壳变动和热液作用也会促进火山岩型磷矿的形成。

总的来说,碳酸盐型和火山岩型磷矿的形成机理主要包括有机质的降解和微生物作用以及火山喷发过程中的磷酸盐和矽酸盐的迁移与反应。

而成岩环境对两种类型磷矿的形成有着显著的影响,海陆过渡相沉积环境和海相沉积环境对碳酸盐型磷矿的形成有着重要作用,而火山喷发过程中的地壳变动和热液作用对火山岩型磷矿的形成也起着重要的促进作用。

岩石的岩层分布岩石是地球上最常见的物质之一,也是地壳的主要组成部分。

它们在地壳中以岩层的形式分布,这种分布对于理解地球的构造和地质历史非常重要。

在本文中,我们将探讨岩石的岩层分布的特点、形成原因以及对地壳演化的影响。

首先,让我们了解一下岩层的概念。

岩层是地球上连续的岩石层序,它们的形成与地质作用密切相关。

岩层通常由不同类型、性质和年代的岩石构成,它们以水平或倾斜的方式堆积在一起。

岩层可以分为沉积岩层、火山岩层和变质岩层三种类型。

沉积岩层是地球表面最常见的岩层类型之一。

它们是由沉积作用产生的,即通过风化、侵蚀和沉积过程形成的岩石层次。

沉积作用包括沉水沉积、风沙沉积、冰碛沉积等。

在这个过程中,岩层逐渐堆积形成,根据沉积速度和环境的不同,它们可以是粗糙的、细粒的、动物化石的和植物化石的。

沉积岩层不仅包含了宝贵的古生物学和古地理学信息,还具有重要的经济价值,如煤、石油和天然气的储层。

火山岩层是由火山活动产生的。

它们是由于火山喷发的熔岩和碎屑物堆积而成的。

火山岩层可以是火山口周围的火山锥体、火山口附近的熔岩台地以及火山喷发物飞溅形成的火山灰沉积物。

火山岩层通常具有比较明显的层理结构,其中包含了火山喷发过程中的不同阶段和规模的信息,这对于研究火山活动和预测火山喷发起到了重要的作用。

变质岩层是由原岩经历了高温高压条件下的变质作用而形成的。

这种变质作用通常发生在地壳深部,例如板块碰撞带或接触变质带。

在这个过程中,原岩受到地壳内部的高温和压力的影响,发生了化学和物理的变化,由此形成了新的岩石和岩层。

变质岩层通常具有老岩层的特点,包括石英、云母、长石和斜长石等矿物质的晶粒和层理结构。

变质岩层对于研究地壳的变质历史以及地壳内部的构造变化非常关键。

岩石的岩层分布受到多种因素的影响。

首先,地质构造是岩层分布的主要控制因素之一。

例如,地震活动、断裂带和隆起带等构造活动会导致岩层的断裂、抬升或下沉,从而改变岩层的分布。

其次,沉积环境对岩层的形成和分布也起着重要的作用。

碳酸盐型和火山岩型磷化作用机理与成岩环境分析碳酸盐型和火山岩型磷化作用机理与成岩环境分析磷是地壳中第十五丰度最高的元素,广泛存在于岩石、矿物、土壤和水体中,是生命活动中不可或缺的元素。

磷的存在形态主要包括磷酸盐、磷酸铵、有机磷等多种化合物。

磷酸盐主要存在于碳酸盐型和火山岩型中,而其成岩机理和成岩环境则各有特点。

碳酸盐型磷化作用机理主要涉及到碳酸盐的溶解、沉积和同位素交换等过程。

在碳酸盐岩的成岩过程中,碳酸盐矿物晶体中的钙离子可以被磷酸根等离子置换,形成磷酸钙矿物,如磷灰石。

这一过程通常发生在碳酸盐岩的溶解和溶蚀作用区域,磷酸盐溶解后再沉积的过程叫做原位磷化作用。

此外,还存在有磷酸盐的同位素交换作用,如氧同位素交换和碳同位素交换。

氧同位素交换发生在碳酸盐矿物和水体中的溶解和析出过程中,而碳同位素交换则发生在有机质和溶解碳酸盐矿物之间。

碳酸盐型磷化作用通常在还原环境下发生,主要包括富含有机质的沉积环境、潮湿环境和富含还原剂的流体环境。

这些环境中有机质可以提供还原剂,促使碳酸盐矿物中的钙离子被磷酸根离子置换,形成磷酸钙矿物。

此外,还存在有机质在溶解碳酸盐矿物的同时,产生的CO2与磷酸根离子发生碳同位素交换作用,进而形成具有特殊碳同位素组成的磷酸钙矿物。

因此,碳酸盐型的磷化作用主要受到有机质的影响,环境中含有丰富的有机质,利于磷化作用的发生。

火山岩型的磷化作用机理与碳酸盐型有所不同。

火山岩型磷化作用主要发生在火山岩熔融、喷发和沉积过程中。

火山岩中主要存在的是含磷矿物,如磷灰石、辉石、黑云母等。

这些含磷矿物在火山岩熔融、喷发的过程中形成,随着火山岩的深度增加和温度下降,磷酸盐矿物会发生分解,释放出磷酸根等离子。

在火山岩的沉积过程中,这些磷酸根等离子可以通过溶解和沉积,与周围的结晶硅酸岩石发生反应,形成含磷的硅酸盐矿物。

火山岩型磷化作用的机理与火山岩的形成有密切关系,火山岩喷发和沉积环境中存在高温、高压和富含磷酸根等离子的流体,有利于磷化作用的发生。

镉原矿的发育机制及形成年代研究摘要:镉原矿是一种常见的金属矿石,广泛用于工业和冶金领域。

本文将从镉原矿的形成机制、矿床类型、主要产矿区以及形成年代等方面进行深入研究。

通过对相关文献和研究数据的综合分析,得出了镉原矿的发育机制通常与沉积作用、沉积环境、成岩作用以及后期地壳运动等因素密切相关的结论。

一、引言镉原矿是一种含镉的矿石,广泛分布于世界各地。

由于镉的毒性以及对环境的潜在危害,镉原矿的开采和使用受到了各国政府和环保组织的高度关注。

了解镉原矿的发育机制和形成年代,对于更好地控制和利用矿产资源、保护环境具有重要意义。

二、镉原矿的形成机制镉原矿的形成机制主要包括沉积作用、沉积环境、成岩作用以及后期地壳运动等因素的综合影响。

1. 沉积作用沉积作用是镉原矿形成的基础,通过物理和化学作用使镉原矿富集于特定的矿物中。

沉积作用主要包括重力沉积、扩散沉积和溶蚀沉积等。

其中,重力沉积是镉原矿最主要的形成方式之一,通过颗粒的重力沉降,将镉富集于沉积物中。

2. 沉积环境沉积环境对于镉原矿的形成起着重要作用。

在不同的沉积环境中,物理、化学和生物因素会相互作用,改变矿物的特性和组成。

常见的沉积环境有海底、湖泊、河流等,这些环境中的镉富集程度和形成方式也存在差异。

3. 成岩作用成岩作用是镉原矿形成过程中一个重要的阶段。

成岩作用包括热液活动、地震活动等,这些作用使得矿物重新结晶、改变物理性质和化学组成。

成岩作用可以进一步影响矿床的形成和富集程度。

4. 后期地壳运动后期地壳运动对于镉原矿的发育也有重要影响。

地壳运动会导致矿床区域的变形和重新分布,从而改变镉原矿的形成和分布特征。

地壳运动还可能引起热液活动、热流体循环等,增加镉的富集程度。

三、镉原矿的矿床类型镉原矿的矿床类型多样,根据成岩作用和沉积环境的不同,可以分为副生硫化物型、副生碱金属负离子型和副生离子卤化物型等。

1. 副生硫化物型副生硫化物型镉原矿主要富集在硫化物矿物中,如黄铁矿、闪锌矿等。