国内外世界遗产地旅游开发模式研究综述_韩炜

- 格式:pdf

- 大小:1.79 MB

- 文档页数:11

国内外古镇旅游研究综述国内外古镇旅游研究综述古镇旅游作为一种兼具历史文化遗产保护与旅游开发的形式,近年来受到了广泛关注。

本文旨在对国内外古镇旅游的研究进行综述,总结其研究热点和发展趋势,为进一步深化古镇旅游研究和提高古镇旅游的质量与水平提供参考。

一、研究热点1. 古镇旅游的社会经济影响古镇旅游作为一种特殊的经济活动,不仅直接或间接地提供了就业机会,也刺激了地方经济的快速发展。

研究人员从不同的角度,如社会学、经济学等,对古镇旅游的社会经济影响进行深入探讨,从而揭示了古镇旅游对当地居民生活水平、经济收入等方面的积极影响。

2. 古镇旅游的文化保护与传承古镇旅游不仅是一种经济活动,更是对传统文化的保护与传承。

许多研究关注古镇旅游对于地方文化的保护和传承作用,探讨古镇旅游如何促进传统文化的传统与创新,如何平衡保护与开发之间的关系。

3. 古镇旅游的可持续发展古镇旅游的可持续发展是国内外学者关注的一个重要研究领域。

研究人员从资源利用、环境保护、社会责任等方面,探讨了古镇旅游可持续发展的策略和路径,提出了相关政策建议。

二、发展趋势1. 古镇旅游的品质与服务提升近年来,国内外古镇旅游发展迅速,但也面临着品质和服务不足的问题。

未来的发展趋势将集中在提升古镇旅游的品质与服务水平,通过改善旅游设施、培训从业人员、优化旅游体验等手段,提高游客满意度。

2. 古镇旅游与创意产业的融合古镇旅游与创意产业之间存在着天然的结合点,二者的融合在国内外已经受到了广泛的关注。

未来,古镇旅游将进一步与创意产业融合,通过推动文化创意产品的开发与销售,提高古镇旅游的附加值和创造力。

3. 古镇旅游的数字化与智能化随着科技的发展,数字化和智能化已经成为旅游业的重要发展方向。

古镇旅游也将越来越注重数字化和智能化的应用,通过建设智能化导览系统、打造VR体验等,提供更具科技感和互动性的旅游体验。

三、结论综上所述,国内外对古镇旅游的研究主要集中在社会经济影响、文化保护传承和可持续发展等方面。

世界文化遗产保护与旅游开发的协同研究世界文化遗产保护与旅游开发是一个复杂而又重要的议题,涉及到文化遗产的传承与保护,旅游业的可持续发展以及地方社区的经济繁荣。

如何在保护文化遗产的同时促进旅游业的发展,成为各国政府、学者和从业者共同关注的问题。

本文将从世界文化遗产的概念、保护与旅游开发的关系,以及协同研究的意义和方法等方面展开讨论。

一、世界文化遗产是指被联合国教科文组织认定为具有世界意义的文化遗产,包括建筑物、遗址、城市、传统技艺等。

这些文化遗产代表着人类文明的多样性和丰富性,是我们的宝贵财富。

保护世界文化遗产不仅是对过去文明的尊重和传承,更是对未来世代的责任和承诺。

二、世界文化遗产的保护与旅游开发之间存在着一种博弈关系。

一方面,旅游业的发展可以为文化遗产的保护提供资金和关注,促进当地经济的发展。

另一方面,过度的旅游开发可能会带来文化遗产的破坏和商业化,造成历史真实性的丧失。

因此,如何在保护和开发之间取得平衡,引导游客文明游览、尊重当地风俗习惯,成为当下亟待解决的问题。

三、协同研究是指同时考虑不同领域的专家和利益相关者的意见和建议,通过多方合作来解决复杂问题。

在世界文化遗产保护与旅游开发方面,协同研究的意义在于整合各方资源和智慧,找出最有利于文化遗产保护和旅游开发的路径。

协同研究的方法包括:一是多方对话。

通过组织专家讨论会议、座谈会等形式,收集不同领域的意见和建议,形成共识。

二是跨学科研究。

将文化遗产保护、旅游开发、经济学、社会学等不同学科的研究成果相互交叉,寻找最佳解决方案。

三是社区参与。

将当地社区纳入讨论过程,听取他们的意见和建议,使他们成为研究的主体,而不是被动的对象。

通过协同研究,我们可以更好地理解世界文化遗产保护与旅游开发的关系,找出最合适的发展路径,实现文化保护与经济增长的双赢。

综上所述,世界文化遗产保护与旅游开发的协同研究是一项重要而又必要的工作,希望各方能够共同合作,为文化遗产的传承和旅游业的发展做出更加积极的贡献。

世界遗产地保护与旅游发展研究述评李巧玲;马钦援;赵玉田【摘要】世界遗产是人类不可再生的最高品位的旅游资源,对国家和地方产生非同寻常的价值与意义.自1987年我国首批世界遗产认定以来,世界遗产在国内外的知名度迅速提高,随着遗产地旅游迅速升温,遗产保护与旅游发展的矛盾日益凸显,如何协同二者的关系,促进世界遗产旅游的可持续发展,成为我国学者、商界及政府共同关注的问题.文章选用中国知网(CNKI) 1997-2017年的文献资料作为研究样本,采用统计分析方法对文献进行查阅与整理,选取具有代表性的文献资料,对世界遗产保护与旅游协同发展的研究梳理出清晰的脉络,并进行述评,为今后研究提供文献基础和研究动向.【期刊名称】《兰州商学院学报》【年(卷),期】2019(035)004【总页数】9页(P107-115)【关键词】世界遗产;保护;旅游;协同;述评【作者】李巧玲;马钦援;赵玉田【作者单位】兰州财经大学工商管理学院,甘肃兰州730020;兰州财经大学工商管理学院,甘肃兰州730020;兰州财经大学工商管理学院,甘肃兰州730020【正文语种】中文【中图分类】F592一、引言遗产起初指父母留给子女的财富,后延伸为祖先留下的一切物质和精神财富,最后发展为整个社会的共同继承物(王肃元,2013)[1]。

根据遗产的形态和性质分为自然遗产、物质文化遗产和非物质文化遗产三大类,根据遗产的级别可以分为世界级、国家级、省级、市级、县级等。

遗产资源具有价值的多样性、真实性、完整性、利用的永续性和易损性、传承性等特征(郭剑英等,2014)[2]。

世界遗产是具有突出意义和普遍价值的、罕见的、目前无法替代的财富,是不可再生的最高品位的旅游资源,对国家和地方产生非同寻常的价值与意义,成为我国学者、商界及政府共同关注的对象。

我国自1985年12月12日加入《保护世界文化和自然遗产公约》至今,共有世界遗产89项,其中世界自然遗产11项,世界文化遗产30项,世界自然文化遗产4项,世界文化景观5项,世界非物质文化遗产39项。

文化遗产保护与旅游开发模式研究近年来,随着世界经济全球化的加速和旅游业的迅猛发展,文化遗产保护与旅游开发成为各国关注的热点话题。

传统的文化遗产保护理念已经逐渐演变为一种有机结合旅游开发的方式,通过挖掘和利用文化遗产资源,促进旅游业的发展,实现经济效益与保护文化遗产的双赢。

在文化遗产保护与旅游开发模式研究中,有几个关键的问题需要思考和解决:首先,如何平衡保护和开发的关系。

文化遗产保护的首要任务是传承和保留历史、人文的珍贵资源,但是如果只是封存而不利用,不仅无法实现其经济价值,更无法向公众传递文化内涵。

因此,平衡保护与开发的关系成为考虑的重要因素。

一方面,要推动旅游业的发展,为游客提供丰富的旅游产品和服务;另一方面,要通过科学规划和管理,确保文化遗产不受破坏和过度开发的威胁,确保其传承与保护的长远目标。

其次,如何提升旅游业的质量和水平。

保护与开发一体化的模式要求旅游业对文化遗产的理解和认知达到更高的水平。

只有深度的了解文化内涵和历史背景,才能推出符合文化遗产特点的旅游产品,提供高质量的服务。

此外,还需要加强人员培训和专业团队建设,提升旅游从业人员的专业素养,提高服务质量和旅游体验。

第三,如何探索可持续发展的模式。

旅游业的快速发展经常伴随着资源过度开发和环境破坏的问题,对文化遗产的保护形成威胁。

因此,在文化遗产保护与旅游开发中,应该探索可持续发展的模式,通过科学规划和管理,合理利用资源,减少环境负荷,保护生态环境,实现文化遗产保护与旅游业的可持续发展。

最后,如何提高文化遗产保护与旅游开发的协调性。

文化遗产保护与旅游开发是一项复杂的工作,需要相关部门的协同合作和资源整合。

保护与开发过程中,各部门之间应建立有效的沟通机制,加强合作,共同制定规划和政策,形成协同发展的局面。

此外,还需要加强与社区和公众的合作,通过启动社区参与项目和公众教育活动,提高公众对文化遗产保护的认识和理解,形成广泛的保护合力。

综上所述,文化遗产保护与旅游开发模式的研究是一个复杂的课题,需要平衡保护与开发的关系,提升旅游业的质量和水平,探索可持续发展的模式,同时增强各方合作和协调。

中国的世界文化遗产与旅游研究进展综述

易小力

【期刊名称】《北方民族大学学报(哲学社会科学版)》

【年(卷),期】2008(000)003

【摘要】对文化遗产保护与旅游开发问题之研究成果进行梳理分析,发现近十年来中国世界文化遗产与旅游的研究较为全面,但仍存在不少薄弱环节和空白点.

【总页数】5页(P126-130)

【作者】易小力

【作者单位】四川大学旅游学院,四川,成都610064

【正文语种】中文

【中图分类】C951

【相关文献】

1.高句丽世界文化遗产发展修学旅游研究 [J], 朱尖

2.中国世界文化遗产地旅游研究综述 [J], 辛玉婷;崔琦

3.高句丽世界文化遗产旅游研究进展综述 [J], 朱尖;柏松

4.世界文化遗产地西递村的可持续旅游研究 [J], 董英俊

5.高句丽世界文化遗产发展修学旅游研究 [J], 朱尖

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

中国世界遗产旅游研究综述作者:陈蓓蕾来源:《经济研究导刊》2012年第35期摘要:世界遗产是人类文明的象征,倍受业界学者的关注。

总结了世界遗产相关的研究主要围绕世界遗产开发、世界遗产保护及可持续发展、世界遗产经营管理、世界遗产旅游者行为感知四方面展开,指出世界遗产保护及可持续发展将会是今后研究最为热点的领域。

关键词:世界遗产;遗产开发;遗产管理;遗产保护;旅游者行为中图分类号:F592 文献标志码:A 文章编号:1673-291X(2012)35-0072-02引言世界遗产是人类文明的象征,是文明史上自然资源和文化资源的积累和沉淀。

截至目前,中国共有世界遗产41处,其中,世界文化遗产26处,世界自然遗产8处,文化和自然双重遗产4处,文化景观3处。

近年来,国内兴起世界遗产旅游的热潮,遗产价值、遗产开发、遗产保护、遗产管理等一系列与世界遗产相关的话题愈发受到社会各界的关注,与世界遗产相关的课题也成为学者研究的热点。

本文以1994年以来国内学者对世界遗产地的学术研究为基础,通过中国知网对“世界遗产”和“旅游”作为关键字进行核心文献的检索,共搜索出相关文献459篇,文献研究内容涉及世界遗产开发、世界遗产保护与可持续发展、世界遗产经营管理、世界遗产旅游者行为四大领域。

一、世界遗产开发遗产开发是世界遗产价值凸显的有效方式,世界遗产开发模式的研究一直是国内学者的研究热点。

梁学成(2006)指出,世界遗产的旅游价值开发不能按照市场化的方式向旅游产品方向转变,不然会造成旅游价值取代遗产价值的后果,引起世界遗产核心价值——真实性和完整性的丧失,遗产资源应进行多方面的价值挖掘,并提出以基于旅游价值的五种开发模式。

傅才武、陈庚(2010)指出,物质文化保护遗产有博物馆式保护与产业开发模式、大遗址保护与整体开发模式、文化遗产旅游开发模式、城市历史街区开发模式、村落开发模式五种模式,非物质文化遗产保护与开发有民俗博物馆保护与开发模式、节庆文化保护与开发、特色餐饮开发模式、演艺开发模式、主题公园开发模式、物化产品开发模式、影视开发模式七种类型。

国内外世界遗产地旅游开发模式研究综述韩炜摘 要:在中国世界遗产地面临的问题中,保护与开发如何相协调是很多遗产地面临的问题。

遗产地是祖先留给我们的不可再生的资源,所以必须要保护世界遗产;但是同时,我国处于经济高速发展阶段,世界遗产可以为经济发展做出很大的贡献,比如开展旅游活动、进行科学研究、遗产知识培训等,都是对遗产地利用的可行手段。

遗产在开发利用时,有时由于利益的驱使,使得开发的程度和手段不当,造成了遗产地的破坏。

本文的着眼点在于关注国内外的文化遗产地旅游开发模式及相关法规,对相关的法规和开发模式的文献进行综述,对比国内外世界遗产开发的异同点,希望在保护的前提下,对我国世界遗产开发可以起到一定的启示作用。

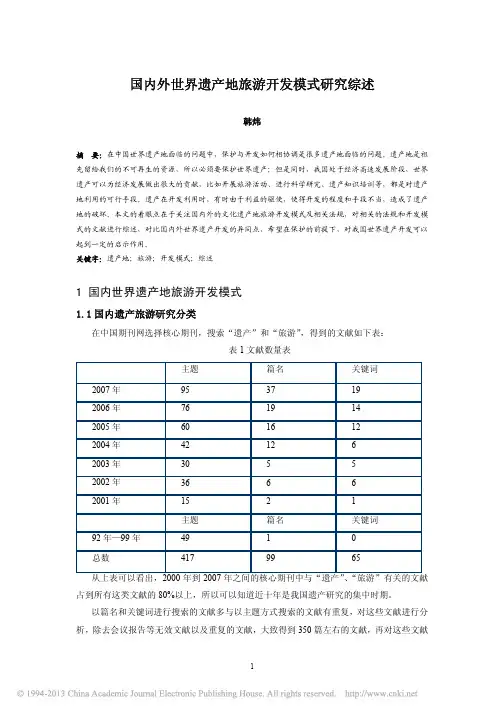

关键字:遗产地;旅游;开发模式;综述1 国内世界遗产地旅游开发模式1.1国内遗产旅游研究分类在中国期刊网选择核心期刊,搜索“遗产”和“旅游”,得到的文献如下表:表1文献数量表主题篇名关键词2007年95 37 19 2006年76 19 14 2005年60 16 12 2004年42 12 6 2003年30 5 5 2002年36 6 6 2001年15 2 1主题篇名关键词92年—99年49 1 0 总数417 99 65 从上表可以看出,2000年到2007年之间的核心期刊中与“遗产”、“旅游”有关的文献占到所有这类文献的80%以上,所以可以知道近十年是我国遗产研究的集中时期。

以篇名和关键词进行搜索的文献多与以主题方式搜索的文献有重复,对这些文献进行分析,除去会议报告等无效文献以及重复的文献,大致得到350篇左右的文献,再对这些文献研究方面进行分类,可以得出各研究方面文献的数量,大致情况如下表:表2遗产旅游研究分类表研究方向篇数研究内容遗产地保护与旅游开发相协调140 从遗产保护和开发相协调的角度或者单纯的保护角度出发,得出遗产的可持续发展的启示。

旅游开发模式40 村镇遗产地开发模式、农业文化遗产开发模式、城市遗产、历史街区开发模式、风景区类遗产地开发模式等。

2015年10月下半月刊旅游管理研究国内外线性文化遗产旅游开发研究进展评述于海燕文化线路和遗产廊道是近年来世界线性文化遗产保护领域最重要的两个概念,线性文化遗产的旅游开发也成为学者关注的热点。

本文对国内外线性遗产旅游开发研究从如下几个方面进行评述:旅游价值评估,旅游发展合作,旅游开发模式,旅游影响等。

同时在对比国内外相关研究的基础上,提出未来的发展方向。

“线性文化遗产是指在拥有特殊文化资源集合的线形或带状区域内的物质和非物质的文化遗产族群,往往出于人类的特定目的而形成一条重要的纽带,将一些原本不关联的城镇、村庄等串联起来,构成链状的文化遗存状态,真实再现了历史上人类活动的移动,物质和非物质文化的交流互动,并赋予作为重要文化遗产载体的人文意义和人文内涵。

”在欧洲,1993年,圣地亚哥·得·卡姆波斯特拉朝圣之路(西班牙部分)被列入世界遗产,随后,国际古迹遗址理事会提出“文化线路”概念,并在1998年成立了文化线路国际科技委员会(CIIC),召开一系列会议对文化线路进行系统研究。

在美国,起源于20世纪60年代的“遗产廊道”是美国对于本土大尺度线性遗产区域提出的保护理念,1984年美国设立了第一个国家遗产廊道——伊利诺伊和密歇根运河国家遗产廊道(Illinois and Michigan Canal National Heritage Corridor),丰富的遗产保护和开发实践,使之形成了一些基于廊道管理实践的研究。

21世纪初,我国学者把“文化线路”和“遗产廊道”两种线性文化遗产保护的理念引入国内,利用线性文化遗产开展旅游活动,是实现遗产“保护、保存和展示”目标的重要手段,也是实现其经济这一功能属性的主要方式。

很多学者针对线性文化遗产的旅游开发进行研究,取得了一些成果。

本文基于这两种理念,通过对外文数据库所发表的关于“Heritage Corridor tourism”“Cultural Route tourism”的文献和《中国期刊全文数据库》发表的“线性文化遗产旅游”“文化线路旅游”“遗产廊道旅游”的文献进行检索和梳理,以期对现有研究做一阶段性的总结和归纳。

文化旅游产业发展国内外研究综述1. 概述文化旅游产业作为一种重要的经济发展方式,已经在全球范围内得到广泛关注和发展。

本文将对国内外关于文化旅游产业发展的研究进行综述和分析,以期探讨该产业在不同国家和地区的特点、挑战和发展前景。

2. 国内文化旅游产业的发展状况2.1 历史背景中国作为一个拥有悠久历史和丰富文化遗产的国家,文化旅游产业的发展具有独特的优势。

自改革开放以来,中国政府逐渐重视文化旅游产业的发展,并采取了一系列措施来推动该产业的发展。

2.2 文化旅游资源中国拥有丰富的文化旅游资源,包括世界文化遗产、国家级风景名胜区、传统民俗文化等。

这些资源为发展文化旅游产业提供了良好的基础。

2.3 政策支持中国政府出台了一系列政策和措施,力求推动文化旅游产业的发展。

例如,制定并实施了《旅游法》,加大对文化旅游项目的扶持力度,鼓励企业和个人参与到文化旅游产业中来。

2.4 发展现状和问题目前,中国的文化旅游产业发展取得了一定的成绩,但也面临一些问题。

一方面,文化旅游项目的开发和管理还存在一定的不足,需要进一步加强。

另一方面,文化旅游产业发展过程中,也面临着文化保护与商业开发之间的平衡问题。

3. 国外文化旅游产业的发展状况3.1 欧洲国家欧洲国家在文化旅游产业方面表现出色,其丰富的文化资源和发达的旅游业已经成为其经济增长的重要支柱。

各国政府通过制定相关政策,提供资金支持和减税措施来推动文化旅游产业的发展。

3.2 美国美国作为一个多元文化的国家,文化旅游产业发展较快。

其文化旅游项目包括博物馆、艺术节、历史遗迹等,吸引了大量的国内外游客前来参观和体验。

3.3 东南亚国家东南亚国家文化旅游产业的发展也相对较快。

这些国家拥有丰富的文化遗产和自然景观,通过不断发展文化旅游项目,吸引了大量游客前来旅游观光。

4. 文化旅游产业发展面临的挑战和发展前景4.1 挑战文化旅游产业的发展面临着一系列挑战。

首先,文化旅游资源的保护和管理是一个重要的问题。

国内外古镇旅游研究综述一、本文概述古镇,作为人类历史文化的载体,是历史与现代交织的独特景观。

随着旅游业的发展,古镇旅游逐渐成为国内外游客追寻历史记忆、体验地域文化的重要选择。

本文旨在通过对国内外古镇旅游研究的综述,全面梳理古镇旅游的发展历程、研究现状和未来趋势,以期为古镇旅游的健康、可持续发展提供理论支撑和实践指导。

本文将回顾古镇旅游的发展历程,从国内外古镇旅游的兴起背景、发展历程及其特点等方面进行分析。

本文将对国内外古镇旅游研究的主要内容进行综述,包括古镇旅游资源评价、古镇旅游开发与保护、古镇旅游市场与营销、古镇旅游影响与效应等方面。

通过对这些研究领域的梳理和评价,可以深入了解古镇旅游研究的现状和问题。

本文还将对国内外古镇旅游研究的未来趋势进行展望,分析古镇旅游研究的新领域、新方法和新趋势。

通过对古镇旅游研究的未来发展进行预测和探讨,可以为古镇旅游业的可持续发展提供有益的建议和启示。

本文将对国内外古镇旅游研究的贡献与不足进行总结和评价,指出当前研究中存在的问题和局限性,并提出相应的改进建议。

通过本文的综述和分析,可以为古镇旅游研究和实践提供有益的参考和借鉴。

二、国内古镇旅游研究综述在中国,古镇旅游研究随着旅游业的发展和古镇资源的日益受到重视,逐渐成为学术界的热点研究领域。

国内学者对古镇旅游的研究涉及多个方面,包括古镇旅游资源的评价与开发、古镇旅游的文化内涵挖掘、古镇旅游的市场营销策略等。

古镇旅游资源评价与开发研究方面,国内学者运用多种方法对古镇旅游资源进行评估和分类,分析其空间分布特点和开发利用现状。

一些研究指出,古镇旅游资源具有独特的历史文化价值和景观美学价值,是推动古镇旅游业发展的重要基础。

同时,学者们也提出了在古镇旅游资源开发中应注重保护与开发相结合,避免过度商业化开发,保持古镇的原真性和历史风貌。

古镇旅游的文化内涵挖掘方面,国内研究强调了古镇文化的独特性和多样性。

古镇作为历史文化的载体,其建筑、民俗、手工艺等方面都蕴含着丰富的文化内涵。

中国世界遗产地武夷山旅游发展综述摘要: 自然和文化遗产资源所具有的特殊价值对旅游者有着很强的吸引力,尤其是登录世界遗产名录后,往往成为旅游热点。

但从总体看,中国世界文化遗产的开发利用水平还很低,难以充分发挥世界文化遗产在旅游发展过程中应有的作用。

近年来世界遗产地旅游越来越热,有些遗产地的环境保护工作令人担忧。

有些人甚至认为世界遗产地不应该发展旅游。

从根本上来说世界遗产与旅游开发这两者之间不存在任何严重的对立问题。

本文以武夷山为研究对象,分析世界文化遗产深度开发的路径。

本文在分析中国世界遗产现状的基础上,总结了我国遗产旅游的研究方向和观点,主要有遗产地旅游者及旅游流研究、遗产地旅游资源研究、遗产地旅游生命周期及演化研究、遗产地旅游容量及生态环境研究、遗产地旅游形象策略研究、遗产地居民旅游感知研究、遗产地资源市场的经营研究、遗产地可持续发展研究等。

在前文的基础上提出来未来我国遗产地旅游研究的展望。

关键词:中国世界遗产地;综述;旅游发展1 引言1972年11月16日在巴黎召开的联合国教科文组织第17届会议通过了《保护世界文化和自然遗产公约》,试图通过国际公约 ,来保护这些珍贵的自然及文化遗产。

在《公约》中这样定义世界遗产:指被联合国教科文组织和它所属的世界遗产委员会确认的人类罕见的、目前无法替代的财富 ,是全人类公认的具有突出意义和普遍价值的文物古迹及自然景观【1】。

从1987 年我国第一批世界遗产诞生到 2010年,中国已有 40 项列入《世界遗产名录》, 见表 1。

遗产种类数量具体遗产地世界文化遗产28长城 ,北京故宫 ,北京颐和园 ,北京天坛 ,敦煌莫高窟 ,秦始皇陵及兵马俑坑 ,周口店北京猿人遗址 ,承德避暑山庄及周围寺庙 ,孔府、孔庙、孔林 ,武当山古建筑群 ,西藏布达拉宫和大昭寺 ,平遥古城 ,丽江古城 ,苏州古典园林 ,明清皇家陵寝 ,龙门石窟 ,大足石刻 ,都江堰—青城山 ,皖南古村落—西递宏村 ,山西云冈石窟 ,澳门历史城区 ,高句丽王城、王陵及贵族墓葬 ,河南安阳殷墟 ,广东开平碉楼与村落 ,福建土楼“天地之中”历史建筑群庐山风景名胜区安阳殷墟山西五台山世界自然遗产8武陵源风景名胜区 ,九寨沟风景名胜区 ,黄龙风景名胜区 ,三江并流 ,四川大熊猫栖息地 ,江西上饶三清山 ,“中国南方喀期特”地形地貌奇观中国丹霞地貌世界自然与文化双遗产4 泰山风景名胜区 ,黄山风景名胜区 ,峨眉山———乐山大佛 ,武夷山世界遗产资源 ,为所在地带来了源源不断的旅游客源 ,随之而来的就是源源不断的旅游收入。

文化旅游产业发展国内外研究综述随着全球化进程的加速和人们生活水平的提高,文化旅游产业在国内外都得到了蓬勃发展。

文化旅游是融合了传统文化、历史、艺术与旅游产业的一种新型旅游方式,具有独特的吸引力和市场潜力。

本文将就文化旅游产业在国内外的发展现状进行综述,以期为相关研究提供参考。

在国内,随着文化产业的兴起,文化旅游产业逐渐成为旅游业的新亮点。

中国拥有悠久的历史文化和丰富的文化遗产资源,如故宫、长城等世界闻名的景点吸引了大量游客。

同时,国家对文化旅游产业的支持力度也在不断加大,推动了文化旅游业的发展。

例如,中国制定了一系列文化旅游产业政策,加大对文化旅游项目的扶持力度,鼓励民间资本参与文化旅游项目开发,推动文化旅游业的创新发展。

在国外,文化旅游产业也呈现出蓬勃发展的态势。

许多国家将文化旅游作为重要的经济支柱产业,通过挖掘和保护本国的历史文化遗产,吸引海外游客。

例如,欧洲国家拥有丰富的历史文化遗产资源,如巴黎的卢浮宫、意大利的佛罗伦萨等,吸引了大量游客前来参观。

同时,一些国家还通过举办文化节庆、文化交流活动等方式,推动文化旅游产业的发展,提升国家形象和文化软实力。

总的来看,文化旅游产业在国内外都呈现出蓬勃发展的趋势。

然而,也需注意到文化旅游产业存在着一些问题和挑战,如景区资源开发过度、文化遗产保护不力、旅游服务质量参差不齐等。

因此,需要加强政府监管和产业自律,推动文化旅游产业健康可持续发展。

文化旅游产业在国内外都具有广阔的发展前景和市场空间。

各国应加强合作,共同推动文化旅游产业的发展,实现互利共赢。

相信在各方共同努力下,文化旅游产业必将迎来更加辉煌的明天。

《旅游发展与世界遗产相关研究综述》摘要:后来,欧洲将遗产分为自然遗产,科学遗产、文物古迹遗产、文化遗产与风景遗产,并制定了相关的政策(Nova Scotian Department of Lands and Forests,1987,1988),David(2003),Smith Hance D.(2003),Maikhuri,R. K(2001)分别就海滨遗产、城市遗产、水下遗产、博物馆等多种文化与自然遗产的保护、重建、完善方面的理论、方法、技术手段提出了各种观点和结论,Steinberg以开罗(Cairo)、突尼斯(Tunis)、萨那(Sana’a)、阿勒颇(Aleppo)、德里(Delhi)、北京、卡塔赫纳(Cartagena)、基多(Quito)、哈瓦那(Havana)等世界遗产城市为例,从政治、文化、社会、经济和城市化等角度论述了发展中国家对城市遗产的保护情况【摘要】本文在搜集分析相关文献的基础上,较为系统地对国内外旅游发展与世界遗产相关研究进行了归纳总结与评述,研究内容上划分为遗产地、遗产旅游活动、遗产地管理三大部分,涉及遗产(地)价值、遗产地规划与开发、遗产(地)保护;遗产旅游、遗产旅游者、遗产旅游活动的影响、遗产旅游的可持续发展;遗产地管理与经营等方面的问题,通过相关文献分析,在对比研究的基础上,对今后世界遗产的研究方向进行了预测与展望,希望对国内的相关研究有所裨益。

【关键词】世界遗产;遗产旅游;遗产地;遗产地管理;研究综述1.引言世界遗产是指被联合国教科文组织和世界遗产委员会确认的人类罕见的、具有突出意义和普遍价值的文物古迹及自然景观①,是在自然演化和人类历史活动中长期形成的,在世界或国家和地区范围内独一无二的、无可替代的全人类的宝贵财富。

20世纪后现代主义思潮在西方的出现及其盛行,催生了人们向往自然、回归自然的冲动,随着“人与自然相和谐”这一观念不断深入人心,以自然文化遗产资源为主要旅游吸引物的遗产旅游在全世界流行开来(Nuryanti,1996),并成为推动世界旅游业迅速发展的重要因素之一。

关于非物质文化遗产旅游开发的国内外研究述评随着社会经济的发展,非物质文化遗产旅游逐渐成为世界各地的研究热点。

国内外的学者对非物质文化遗产旅游开发进行了深入的研究和探讨,以下将对其进行简要述评。

一、国内研究

国内的研究主要聚焦在非物质文化遗产旅游的产业化、发展模式、经营策略等方面。

学者们普遍认为,非物质文化遗产是旅游资源的重要组成部分,它不仅能为旅游业提供丰富的文化内涵,也能促进当地经济的发展和文化传承。

在研究非遗旅游开发的过程中,众多学者从不同的角度、不同的理论和方法进行研究,产生了大量有意义的研究成果,如《非遗旅游产业发展研究》、《民俗文化与旅游资源挖掘研究》等。

二、国外研究

国外的研究具有很强的实证性和深度。

其中心理学领域的研究主要集中在游客对非物质文化遗产旅游的需求、满意度和体验方面。

文化遗产管理的研究主要探讨了非物质文化遗产旅游的保护和管理问题。

此外,人力资源管理、市场营销、财务管理等方面的研究也得到了学者的关注。

总结来说,国内外研究都强调了非物质文化遗产旅游开发对文化传承和经济发展

的重要性。

此外,研究也表明,非物质文化遗产旅游的开发需要整合各方资源,建立合理的管理体系,让当地社区参与其中,方能取得成功。

未来,需要更多学者对非物质文化遗产旅游开发展开研究和实践,以持续推动中国文化旅游产业的发展。

《基于遗产生态和旅游体验的西安遗产旅游开发模式研究》篇一一、引言在当今世界,随着社会经济的发展和人们生活水平的提高,旅游已成为人们休闲娱乐的重要方式。

而遗产旅游作为一种特殊的旅游形式,以其独特的文化魅力和历史内涵吸引着越来越多的游客。

西安作为中国历史文化名城,拥有丰富的历史文化遗产资源。

本文旨在研究基于遗产生态和旅游体验的西安遗产旅游开发模式,以期为西安的遗产旅游发展提供理论支撑和实践指导。

二、西安遗产旅游资源概况西安是中国历史文化的重要发源地之一,拥有丰富的历史文化遗产资源。

其中包括秦始皇陵、兵马俑、大雁塔、钟楼、鼓楼等著名景点,这些景点不仅是西安的文化符号,也是中国乃至世界的文化遗产。

此外,西安还拥有丰富的非物质文化遗产,如秦腔、华阴老腔等,这些资源为西安的遗产旅游提供了得天独厚的条件。

三、遗产生态与旅游体验的融合遗产生态是指遗产地自然环境和人文环境的综合体,是遗产旅游的基础。

在遗产旅游开发中,应注重遗产生态的保护和利用,实现遗产生态与旅游体验的融合。

具体而言,需要在保护遗产地生态环境的前提下,通过科学规划和管理,将文化遗产与自然景观有机结合,打造具有独特魅力的旅游产品。

同时,要关注游客的旅游体验,提供多样化的旅游产品和服务,满足不同游客的需求。

四、西安遗产旅游开发模式基于遗产生态和旅游体验的考虑,西安的遗产旅游开发模式可归纳为以下几个方面:1. 保护优先,科学规划在遗产旅游开发中,首先要注重遗产地的保护。

通过科学规划和管理,确保遗产地的生态环境和人文环境得到有效保护。

同时,要根据遗产地的特点和游客的需求,制定科学的开发规划,确保遗产地的可持续发展。

2. 文化挖掘,深化体验西安拥有丰富的文化遗产和非物质文化遗产,这些资源是西安遗产旅游的核心竞争力。

因此,在开发中应注重文化挖掘,通过展示文化遗产和非物质文化遗产的内涵和价值,深化游客的旅游体验。

例如,可以通过举办文化展览、演出、互动体验等活动,让游客更加深入地了解西安的历史文化。

国内外世界遗产地旅游开发模式研究综述韩炜摘 要:在中国世界遗产地面临的问题中,保护与开发如何相协调是很多遗产地面临的问题。

遗产地是祖先留给我们的不可再生的资源,所以必须要保护世界遗产;但是同时,我国处于经济高速发展阶段,世界遗产可以为经济发展做出很大的贡献,比如开展旅游活动、进行科学研究、遗产知识培训等,都是对遗产地利用的可行手段。

遗产在开发利用时,有时由于利益的驱使,使得开发的程度和手段不当,造成了遗产地的破坏。

本文的着眼点在于关注国内外的文化遗产地旅游开发模式及相关法规,对相关的法规和开发模式的文献进行综述,对比国内外世界遗产开发的异同点,希望在保护的前提下,对我国世界遗产开发可以起到一定的启示作用。

关键字:遗产地;旅游;开发模式;综述1 国内世界遗产地旅游开发模式1.1国内遗产旅游研究分类在中国期刊网选择核心期刊,搜索“遗产”和“旅游”,得到的文献如下表:表1文献数量表主题篇名关键词2007年95 37 19 2006年76 19 14 2005年60 16 12 2004年42 12 6 2003年30 5 5 2002年36 6 6 2001年15 2 1主题篇名关键词92年—99年49 1 0 总数417 99 65 从上表可以看出,2000年到2007年之间的核心期刊中与“遗产”、“旅游”有关的文献占到所有这类文献的80%以上,所以可以知道近十年是我国遗产研究的集中时期。

以篇名和关键词进行搜索的文献多与以主题方式搜索的文献有重复,对这些文献进行分析,除去会议报告等无效文献以及重复的文献,大致得到350篇左右的文献,再对这些文献研究方面进行分类,可以得出各研究方面文献的数量,大致情况如下表:表2遗产旅游研究分类表研究方向篇数研究内容遗产地保护与旅游开发相协调140 从遗产保护和开发相协调的角度或者单纯的保护角度出发,得出遗产的可持续发展的启示。

旅游开发模式40 村镇遗产地开发模式、农业文化遗产开发模式、城市遗产、历史街区开发模式、风景区类遗产地开发模式等。

遗产地资源价值评价23 多方面遗产的价值评价,包括自然、文化、地质、非物质等各方面遗产的价值评价,多为未开发或未引起重视的遗产。

客流客源的研究9 分析门票价格或休假等客观现象对客流的影响、遗产地周边客源的空间分布等。

遗产地旅游市场营销36 主要是对遗产地房地产、票价研究、旅游营销策略等方面的研究,以建立模型或问卷调查研究方法为主。

遗产地信息管理及管理体制30 分为信息管理和管理体制两方面,信息管理研究多为先对遗产地建立评价系通,如承载力评价等,通过系统得到的结论,对今后遗产地管理产生的启示,管理体制的研究涉及多方面遗产管理上的缺点、可取之处及国外可借鉴的遗产地管理模式。

遗产地旅游形象开发20 包括开发形象的策略、遗产地品牌保护、形象定位等方面。

遗产地旅游规划与建设23 旅游地规划、景观设计、土地利用、建设用地开发控制等方面。

旅游地游客感知 4 多为问卷调查,关于对旅游地感知、旅游产品感知等。

从以上表中可以得到,我国遗产旅游研究涉及的研究内容最多的方面为遗产保护与旅游开发相协调(140篇)、旅游开发模式(40篇)、遗产地旅游市场营销(36篇)和遗产地信息管理及管理体制(30篇),这是与我国的具体国情相关的。

目前,我国世界遗产过度追求经济交易,开发过度,导致遗产的原真性遭到破坏,所以与其有关保护与开发相协调的可持续发展研究、开发模式研究文献数量占到了以上文献总数的50%之多。

同时,遗产旅游时带来巨大收益的,所以对遗产地旅游市场营销及形象开发的文献也很多。

其次,我国遗产地面临的困境很大程度上都管理监管不利而造成的,所以这部分的研究也占到一部分。

总体来看,我国遗产地旅游相关研究涉及方面众多,数量上的差距与我国国情相符。

以上相关研究内容占到了文献总数的90%以上,除了以上的内容,还包括一些其他研究较少涉及的方面,比如遗产地旅游空间格局变动及影响、遗产地旅游中概念的介绍、红色文化的发展研究、地质遗产研究、遗产旅游地成长研究、旅游活动对遗产地造成的影响、殖民地文化遗产等方方面面的研究,这些研究占少数部分。

1.2遗产地旅游开发模式研究由上面的分析可以看出,对世界遗产开发模式的研究是一个较热的研究方面,选取开发模式作为研究的着眼点,对已有文献所涉及的内容进行综述,可以对在我国现有国情体制下寻找适合的遗产地开发有所帮助。

对涉及遗产旅游开发模式的40篇文献进行分析,以文章中选取的研究点来分,可以分为古村镇遗产地、农业文化遗产地、历史街区和城市遗产、风景区类遗产地及综合研究,相关的文章如下表:表3旅游开发模式文献分类表风景区类遗产地综合研究古村镇遗产地农业文化遗产地历史街区和城市遗产16篇3篇2篇4篇 15篇Unesco目前的文化遗产还未涉及农业遗产,所以农业遗产不在本次研究之内。

通过对以上37篇文章的仔细分析,针对不同的遗产地可以归纳为几类不同遗产地的开发模式。

1.2.1古村镇遗产地开发模式我国古村镇遗产资源丰富,由于村镇经济发展速度较慢,不易受到破坏性的开发,所以我国古村镇的旅游非常热,人们十分热衷于到诸如丽江、平遥、周庄和西递宏村之类的具有民族特色的村庄旅游。

大量的古村镇尤其是少数民族聚居地都还保留着当地的风俗习惯以及较落后的劳作方式。

如果对这样的村镇进行不合理的开发,很有可能造成当地特色建筑以及风俗的丧失,所以古村镇的开发模式对其是否能够永葆魅力起到了很关键的作用。

通过文章分析,得到了现有的古村镇旅游开发模式,基本上可以分为三类主要的开发模式,分别是生态博物馆模式、台前—台后开发模式和双村模式。

(1)生态博物馆是兴起于20世纪70年代的一种创新的文化景观保护与展示方式,最初由法国人提出,其基本理念是以生态学为基础,以特定地域某一特定群体的全部文化内涵为展示内容。

与传统博物馆相比,其最明显的创新在于,它以社区为基础,以就地保护的方式进行原生态状况下的“活态文化遗产”的保护和展示 [1]。

与生态博物馆模式相关的文章共有6篇。

刘沛林、Abby Liu和Geoff Wall研究了中挪合作的亚洲及中国第一座生态博物馆——贵州六枝梭嘎生态博物馆,认为生态博物馆与活态文化意思一致。

从梭嘎生态博物馆的建设与运行中,发现了一些值得进一步探讨的问题,如展示与保护内容的界定问题、文化保护与旅游发展的关系处理问题、区内接待规模与环境容量的测定问题;刘旭玲、杨兆萍和谢婷提出对喀纳斯禾木图瓦村的开发采取生态博物馆加“公司+村民+政府”的经营管理模式 [2];薛群慧认为文化民俗村是活态文化保护与开发的一种载体 [3]。

由此可见,民俗文化村的开发模式与生态博物馆模式实质是一样的。

王云才等认为应该将传统村落划分为遗产性村落、特色性村落和保护性村落三种类型,然后根据不同类型进行开发 [4]。

生态博物馆的模式多适用于少数民族聚居地,由于其特殊的风俗习惯等使其较为适宜“博物馆”的展出开发模式,但是这种模式的弊端在于如何使得旅游者不打扰这些居民的传统生活,如果开展旅游活动,那么原始居民就不可避免要受到干扰,思维方式也会发生变化,为了追求更舒适的生活传统的耕作模式也会发生变化,这是不可避免的,所以生态博物馆这种开发模式能不能长久的存在还是一个有待研究的问题。

张薇和严梅认为,在少数民族地区发展世界遗产旅游,建立起“表征民族化,设施现代化”的保护发展模式,不失为一种最佳选择 [5]。

(2)“前台—后台”模式的理论,最初是美国社会人类学家马康纳(DeanMacCannell)将社会学家戈夫曼(ErvingGoffman)的“拟剧论”(dramaturgical perspective)大胆地演绎到研究旅游活动及研究旅游与“现代性”关系的尝试 [6]。

“前台”指演员演出及宾客与服务人员接触交往的地方,“后台”指演员准备节目的地方,只有关系更为密切的人才被允许看到“后台”所发生的一切,它是不能向外人随便展示的 [7]。

杨振之将“前台、后台”模式发展为“前台、帷幕、后台”的新模式 [8],他认为“前台”商业化是一个事实,在这里“原生性”、“真实性”越来越远,是一个“表演”的空间;“帷幕”是一个文化过渡区,是后台的缓冲空间和保护性空间;“后台”既是一个文化空间,又具有独立的文化意义,保留传统的生产方式和生活习俗,保留传统的产业结构,不像前台为发展旅游业对产业结构作重大调整。

作者提出,如果用前述“前台、帷幕、后台”民族文化保护与旅游开发模式来审视今天的丽江古城,大研古镇应为前台,束河古镇为帷幕,白沙古镇为后台。

(3)双村模式,20世纪80年代初,阮仪三提出“保护古城镇、开辟新区”的规划设想,并促使其成功实施,从而保下了平遥古城与周庄古镇。

李欣华等人对吐鲁番吐峪沟麻扎村旅游开发提出了双村模式旅游保护设想和体验性旅游开发模式相结合 [9];刘德谦提出双城模式是使古镇保护与旅游利用的良性互动的较好途径 [10]。

双村模式与台前—台后模式的不同在于,双村模式是在保护旧城的基础上,建立新区,而台前—台后模式则是已存在村镇的地域分区,可以由下图表示:图1双村模式示意图图2台前—台后模式示意图1.2.2历史街区和城市遗产开发模式欧洲对历史街区和城市遗产的保护非常的重视 [11],所以保留下来了大批的整体的历史街区和城市遗产,比如巴黎老城、威尼斯城等。

相对而言我国在改革开放之后,城市化进程加快,对城市已有的历史风貌区没有进行良好的控制和保护,导致我国很多历史街区被拆除、改建等,例如北京旧城已经被环路层层围绕,剩下的胡同街道大多也破败不堪。

所以很多学者提出,中国许多城市丧失了自身的特色 [12],在经济快速发展的进程中,城市建设千篇一律的往高层、西式、广场、大草坪等方向发展。

以至于让人出现这样的感觉,走在一座城市里,辨别不出她到底是哪座城市。

我国也有少数几个避免被城市建设大规模破坏的历史老城,比如苏州采取的“保护老城、发展新城”的政策,同时对老城区新建筑限制高度,使得姑苏老城得到了较好的保护 [13]。

这些措施都使得苏州市竞争力提升,吸引了更多的游客。

李创新等选择西安作为研究案例,提出根据历史老城区保存状况,开展不同的空间开发模式 [14]。

分为空间分离型发展模式、空间镶嵌型发展模式、空间融合型发展模式三种。

城市针对其历史格局保存完整、传统生活风貌犹存、文物遗迹集中分布的现实情况,可以选择空间分离型发展模式,新城建设和老城保护和旅游开发互不干扰;城市历史风貌犹存,骨架格局、空间形态仍有保护和开发价值,或城市的整体格局和风貌虽已不存在,但还保留有若干体现传统特色的历史地段和街区的遗产类城市,为了最大限度的保护文化遗产,同时又不完全排斥城市现代生活的介入,都市旅游开发宜采用空间镶嵌型发展模式;某些遗产类城市其内部已经难以找到几处保留完整的文化遗产,但在历史上曾经发生过影响国家民族命运的重大事件,仍然具有极大的科研价值和旅游价值,都市旅游开发的重点和主题应该转向深入挖掘城市独特历史文化内涵方面。