中国龙纹的演变

- 格式:ppt

- 大小:1.09 MB

- 文档页数:33

历代龙纹的演变

龙纹,作为中国传统文化中的重要元素,其形态和风格在历史长河中经历了不断的演变。

这些变化不仅反映了当时社会的审美观念和艺术风格,也体现了龙在中国文化中的独特地位。

早期的龙纹,如汉代的龙,通常呈现出强壮、粗犷、奔放、豪迈的特点。

龙的体态修长,动作有力,充满了力量和生命力。

这种风格的龙纹,体现了汉代人们对于龙的崇拜和敬畏,也反映了当时社会的活力和开放性。

到了唐代,龙纹开始呈现出丰满圆润的特点。

龙的身躯变得挺拔健壮,鳞片由鱼鳞状变为网状,显得更加精美和细腻。

同时,龙首的双角也变得多分叉,口角加深,显得更加威严和神秘。

这种风格的龙纹,体现了唐代人们对于龙的崇拜和敬畏,也反映了当时社会的繁荣和稳定。

到了宋代,龙纹的风格又发生了新的变化。

龙的形象开始规范化、固定化,龙的体态变得丰腴,鳞片多用鱼鳞纹,四肢有所缩短,爪子也变得锋利有力。

这种风格的龙纹,体现了宋代人们对于龙的崇拜和敬畏,也反映了当时社会的规范化和秩序化。

总的来说,历代龙纹的演变体现了中国传统文化的独特魅力和深厚底蕴。

从汉代的粗犷豪放,到唐代的丰满圆润,再到宋代的规范固定,龙纹的形态和风格不断变化,但始终保持着龙的神秘、威严和崇高。

这些龙纹不仅是中国传统艺术的重要代表,也是中国文化传承和发展的重要载体。

简析中国历代龙纹的造型特点我国古代陶瓷上出现的龙纹,据考古证实,是在距今六七千年前的新石器时代。

那时的龙是粗长的蛇身,爪为三趾,头圆。

看看在山西襄汾陶寺墓地上出土的一个属于龙山文化早期的泥质褐陶盘。

盘内绘龙纹,形状是蛇身,有麟片,头小,目微张,上下颚长,舌细长向外伸,舌端呈禾穗状。

这是我国目前为止发现最早的龙纹。

商周时期龙纹形象主要表现在玉器、青铜器皿中。

这时的龙纹大致分为二类。

一类是我们说的鳞虫形态的龙,也即是“蛇体形”,身体像蛇,无肢爪,有一首二体形,也有一体二首形。

二里冈文化遗址出土的陶片中,鼻呈如意状,头也像如意头,比新石器时代的要小,头部多了两个卷形角,这是龙角形成的第一阶段。

第二类兽体形龙纹,形状是:张目,有肢有爪,身像兽体,尾巴卷转。

春秋战国至南北朝的龙纹,此时期龙纹瑰丽多姿,神人蛇龙的浪漫世界开始出现。

这时的龙都是兽体,爪是三趾,细尾而卷,张大口,头有角呈后卷状。

秦汉时期是我国封建社会的兴盛时期,此时龙的形象是:头似牛首,有须,大耳,细长角对称,蛇形体,有翼,脚有爪,身附壁,所以秦汉时期的龙纹有“珠联壁合”之说。

汉以后的三国、两晋、南北朝,是一个分裂动荡的时代,龙纹的装饰艺术基本上还是继承两汉时代龙的形状与特征,在龙的周围往往衬以云朵、花朵,使龙的形象显得更加洒脱。

唐代是封建社会的鼎盛时期,经济、文化都非常发达。

大家都知道,唐代以肥为美的审美观念,此时龙的特征是:身体是胖美健壮的蛇体;身上以斜方格组成网状纹鳞片,代替了鱼鳞片纹;前腿与身关节处长出细长翼。

整条龙的背脊带鳍,龙尾像蛇尾,卷曲成S形;龙爪从过去的兽爪变为鸟形,爪甲绘成略弯的三角形,显得锋利有力;龙首的双角多分叉,口角比前期明显加深,上颚较长,特别是上唇,长而往上翘起;眼睛从过去的圆眼、三角眼变为凤眼。

五代龙纹,龙作兽状,身体粗壮,身上为网状鱼鳞纹,颈细而长,尾似狮子尾,头小口角深,张口,上下颚长,咀尖似鹰咀,头有分叉双角,四肢粗壮有力,三爪。

传统图案-龙纹图案概说龙是中国装饰艺术领域中为人们喜闻乐见的传统题材。

早在五六千年前的原始社会的彩陶和玉器中,就出现了龙的形象(见图一,图二,图三,图四)。

到三千五百多年前的商代青铜器装饰上,龙纹图案就已经很普遍了;龙纹的式样变化也相当丰富。

自此以后,中国历代的装饰艺术,包括建筑、舟车、礼乐器具、家具、陶瓷、金属、纺织刺绣、服装、漆器、玉器、玩具、钱币、邮票、商品装潢等多方面,都用到龙纹。

龙在中国如此广泛流传,是有特殊的原因的。

龙的神话龙是中国人的人文动物图一图二图三图四在古生物学中,龙是指距今约两亿三千万年到七千万年前的爬行动物。

当时地球处在中生代,正是爬行动物全盛期,鱼龙、恐龙、翼龙遍及海、陆、空,所以生物学家称中生代为「恐龙的时代」。

到中生代末期,大型的爬行动物都已灭绝,留存下来的只有龟、鳖、蛇、蜥蜴、鳄鱼等。

中国文化中的「龙」,不是这种曾在地球上称霸一时的自然动物恐龙,而是中国人独创的精神文化??人文动物。

成书于公元一世纪的中国最早的一部字书《说文》释「龙」字如下:「龙,鳞虫之长,能幽能明,能细能巨,能短能长,春分而登天,秋分而入渊。

」这表明中国文化领域上的龙,是一种神灵幻化的理想性的人文动物。

其神灵幻化概念,是中国上古原始文化长期揉合的结果。

神话中的几种龙的概念在原始社会中,龙是重要的原始宗教信仰对象之一。

丰富多彩的原始神话充分反映这一信仰。

先秦文献中有关龙的记载,代表性的有如下四种说法: 第一:把人和龙混为一体。

例如,开天辟地的宇宙开创者伏羲氏、「抟黄土作人」的生命创造者女娲氏、领导人民战胜强敌和创造物质文化的黄帝、教导人民耕种的神农氏,都描写成龙身人面或蛇身人面(见图一)。

第二:龙乃人的化身。

例如,禹(传说中的中国古代部落联盟领袖)的父新鲧,死后三年不腐,化为黄龙。

第三:龙是神通广大的神灵。

例如,禹为了拯救百姓,悉心竭力治理洪水,他的行为感动了天地,于是神龙以尾画地成河,帮助禹疏导洪水。

早期中国“龙”形象的发展演变龙,作为中国传统文化中的重要形象之一,一直以来都在中国人心中占据着特殊的地位。

作为神话传说中的灵兽,龙在中国文化中具有祥瑞、权力和威严的象征意义,被视为神灵的象征,深受人们的崇敬和喜爱。

在漫长的历史长河中,中国的“龙”形象经历了无数次的发展演变,呈现出了多种不同的面貌和形态。

本文将带领读者了解早期中国“龙”形象的发展演变。

在中国的古代文化中,对于龙的崇拜和神话故事非常丰富。

从甲骨文、铜器文化到古代宫廷织锦,都可以看到龙的身影。

早在新石器时代晚期,就已经有人类绘制了利用石器刻划的龙形象。

而在古代文化中,龙则被视为天神的象征。

甲骨文中出现了大量的龙图腾,这些图腾为后世的龙发展奠定了基础。

在中国历史上,人们对于龙的崇拜可以追溯到商周时期。

在商代,龙被供奉为国家的守护神,代表着国家的权威和力量。

商代青铜器上的龙纹图案,被认为是龙在中国艺术中最早的形象之一。

这些龙纹图案形态生动,线条纹理清晰,充满了古代艺术的魅力。

在后来的周代,龙的形象得到了更为系统的表现和发展。

在《尚书·周书·天保》中,就提到了“龙”的祭祀活动。

“周礼”中也有专门的“龙庙”,这显示了周代对龙崇拜的程度之深。

汉代时期,中国的龙文化进入了一个新的阶段。

在汉代的文化中,龙则成为了皇权的象征,与皇室的血脉相连。

汉初大型宫殿和墓葬的壁画和陶俑上都出现了大量的龙形象。

而在汉代的文学作品中,对于龙的描写也变得更加丰富和细腻。

《尚书大传》中,就有诸如“龙济风雨”、“君临天下”等典故,这些词语对于后世对龙的神话传说产生了深远的影响。

隋唐时期是中国龙文化的又一次高峰期。

特别是在唐代,龙可谓是无所不在。

唐代的绘画作品中,龙成为了绘画的主角之一。

龙的形象由于皇家的宣扬和社会的广泛认同而得到了进一步的发展。

唐代的文化传承也为后世龙文化的发展奠定了基础。

在唐代的文学作品中,对于龙的描写更加细腻入微。

唐代文学家创作了大量的关于龙的诗歌,在这些诗歌中,龙被塑造得更加生动和立体。

从龙纹的演变看中国历史的发展龙在中国文化中拥有着特殊的地位,被视为祥瑞之物,代表着中国传统的权威和尊严。

龙纹作为中国传统文化中的一种重要元素,从古至今一直在中国社会中流传,并在不同历史时期有着不同的演变。

在中国历史的发展过程中,龙纹的演变可以反映出中国社会的变迁和文化的发展。

从史前文化时期开始,龙的形象就已经出现在中国的艺术作品中。

古代的神话传说中,龙是吉祥的象征,代表着帝王的权威和神秘的力量。

因此,在古代中国社会,龙纹常常被用于雕刻、绘画和刺绣等艺术形式中,作为祈福和保护的象征。

龙纹还常常出现在古代建筑和器物中,用以表达至高无上的帝王权威和尊严。

随着时间的推移,龙的形象逐渐成为了中国文化中的重要符号之一、在中国历史上的各个朝代,龙纹都扮演着重要的角色。

在秦汉时期,龙纹被广泛运用于石刻、瓷器和青铜器等器物中,表现出了汉朝统治者的权威和荣耀。

而在唐宋时期,龙纹则在绘画、陶瓷和书法等艺术领域中得到了更加精致的表现,成为当时文化的精髓之一到了明清时期,龙纹的演变更为复杂多样。

在明代,龙纹被用于宫廷的建筑和服饰中,体现出了宫廷文化的独特风格。

而到了清代,龙纹则更多地体现在宫廷的家具和装饰品中,显示出清朝统治者对传统文化的继承和发展。

同时,在民间文化中,龙纹也是一种常见的装饰图案,被用于绣花、刺绣和编织等手工艺品中,体现出了人民对龙的喜爱和尊崇。

近现代以来,龙纹在中国文化中的地位更为凸显。

随着中国的现代化进程和文化的多元发展,龙纹也在不断地进行创新和演变。

如今,龙纹已经不仅仅停留在传统的绘画和雕刻中,还出现在现代设计领域的各个方面,如时尚、建筑和工艺品等。

龙纹的形象也被应用于数字化的图像和影视作品中,为现代文化注入了新的活力和创意。

总的来说,龙纹作为中国传统文化的重要元素,不仅在过去的历史中扮演着重要的角色,同时也在当今的社会中得到了广泛的传承和发展。

通过龙纹的演变,我们可以看到中国历史的变迁和文化的发展,了解中国文化的丰富多彩和博大精深。

明代古代瓷器上行龙纹的形状

明代瓷器上的龙纹是中国传统文化中的重要元素,象征着皇权和尊贵。

明代龙纹的形状经历了一定的演变,但大体上可以归纳为以下几个特点:

1. 头部:明代龙的头部通常较大,呈圆形或椭圆形,有着突出的额头和尖锐的耳朵。

龙眼炯炯有神,常常是半闭或微睁的状态,给人一种威严而神秘的感觉。

2. 颈部:明代瓷器上的龙纹颈部相对较长,线条流畅,有时会呈现出波浪状的弯曲。

龙的颈部往往装饰有细腻的鬃毛或鳞片,增强了立体感和动态效果。

3. 身体:明代龙纹的身体修长有力,线条流畅,呈现出一种优雅而矫健的姿态。

龙鳞清晰可见,排列整齐,通常呈菱形或鱼鳞状。

龙的肢体强壮有力,爪子尖锐有力,表现出一种威猛之势。

4. 尾部:明代龙纹的尾部长而卷曲,有时会呈现出螺旋状或飘带状的形态。

尾端常常装饰有华丽的羽毛或火焰纹,增加了视觉冲击力。

5. 附属物:明代瓷器上的龙纹常常伴有祥云、火焰、水波等附属物,这些元素与龙纹相互呼应,共同营造出一种神秘而庄重的氛围。

总的来说,明代瓷器上的龙纹形态多样且富有变化,

既有威严庄重的一面,也有优雅灵动的一面。

这些龙纹不仅展示了明代瓷器的精湛工艺和审美追求,也体现了当时社会文化和政治背景的影响。

中国龙纹的发展及应用中国龙纹作为中国传统文化中的重要元素之一,具有悠久的历史和丰富的内涵。

它的发展与应用可以追溯到古代的龙的崇拜和神话中的龙的形象。

在中国,龙往往被视为祥瑞和权力的象征,因而被广泛应用在艺术、建筑、服饰等领域。

首先,龙纹的发展始于中国古代的龙的崇拜。

在中国古代,龙作为一种神秘的生物,被人们视为神圣和至高无上的存在。

根据古代文献记载,最早使用龙纹的文物可以追溯到商周时期的青铜器上,如司母戊鼎、春秋战国时期的铜镜等。

这些器物上的龙纹被雕刻得栩栩如生,威严庄重,表现出古代人们对龙的崇拜和神圣性的体现。

随着历史的发展,龙纹的应用逐渐扩展到建筑和艺术领域。

在中国古代建筑中,龙纹常常出现在屋檐、门楣、梁柱等部位,起到装饰和辟邪的作用。

例如,北京故宫中的午门和太和殿上都雕刻有精美的龙纹,展现了中国古代建筑师对龙的崇尚和巧妙运用。

此外,龙纹也被广泛应用在中国传统的绘画、雕塑和陶瓷等艺术形式中。

早在唐代,中国画家就开始创作以龙为主题的艺术作品,如韩干的《北斗七星图》中,龙以生动的形象出现,栩栩如生。

在陶瓷领域,明代的青花瓷就常常使用龙纹进行装饰,使其更具艺术价值和观赏性。

此外,龙纹还常常出现在中国传统服饰中。

古代帝王常常将龙作为皇权的象征,帝王身穿的龙袍上就常常绣有龙纹。

此外,普通人民也会在自己的服饰上使用龙纹作为装饰,以表达对龙的崇敬和祈求好运的心愿。

龙纹在服饰上的应用既体现了中国古代人们对龙的崇拜,也反映了中国传统服饰的独特魅力。

今天,龙纹依然在中国的文化传统中扮演着重要的角色,并延续到了现代社会。

在庆祝重大节日和重要活动时,人们常常会使用龙舞、龙灯等方式来表达对龙的敬仰和祝福。

此外,龙纹也被应用在旅游纪念品、礼品和家居装饰品等领域,以丰富产品的文化内涵和增强其艺术价值。

总之,中国龙纹的发展与应用凝聚了中国人民对龙的崇拜和神秘,反映了中国传统文化的独特魅力。

龙纹不仅在古代时期被广泛运用在艺术、建筑、服饰等领域,如今仍然在现代社会中发挥着重要的作用。

龙纹的起源与发展马圣(浙江工业大学艺术学院)摘要:龙,是中华民族的象征;龙纹,是中华民族精神的象征。

龙纹作为一种延绵近千年的图案,经历了肇创期、演变期、发展期和成熟期各个阶段。

关键词:龙纹,起源,发展1 起源期——原始社会时期从原始社会时期彩陶中的龙、蛇纹样,在结合我国古代文学记载可以看到这一时期的龙纹艺术已初步形成,它被表现为各种单纯而又神秘的动物形象具备了原始时代龙纹的特征。

仰韶文化半坡出土的人面鱼纹盘,陕西宝鸡北首岭出土的龙凤纹细颈壶以及甘肃武山县西坪出土的人面龙蛇纹瓶,武山县傅家门出土的人面龙身纹瓶等其造型虽然较幼稚朴素,却已明显地具备后代龙纹的特点。

一九七一年春,内蒙古翁牛特旗三星他村红山文化遗址中,出土了一件大型玉龙,经有关部门多年的探讨和考证,这只被认为是属于距今约五千年的红山文化遗物。

玉龙高达26厘米,通体墨绿色,龙身光洁圆润,卷曲有力,整体呈C字形,龙头吻部前伸,双眼突起呈梭型,龙背有一孔,形象很有生气,这是我国考古上的一大收获,证实了龙起源于五千年前的原始社会。

一九八二年,山西襄汾陶寺龙山文化遗址出土的彩陶蟠龙陶盆距今约4500年,是以发现原始社会比较完整的龙的图案,龙身无脚如鳝鱼,龙蟠曲于陶盘中央,头上有一角状饰物,牙如梳形,身有两行半月形鳞甲,这种蟠龙纹在后来商代的铜器,玉饰中常有应用。

一九八七年发现的安徽含山凌家滩遗址,出土了距今约5000年的圆雕玉龙是中国新石器时代考古发掘出土的第一条龙。

玉龙为灰白色,透闪石。

首尾相连,略呈椭圆形。

吻部突出,阴线刻出嘴、鼻,阴刻圆点为眼,头部阴刻几条刻呈皱纹和龙须,头雕两角。

从上述这些玉雕和彩陶中的龙纹,可以看到原始社会时期龙的内容和形式已经形成并渐趋统一,这一时期龙的造型都是长躯卷曲,头部带有象征性饰物的动物形象。

2 演变期——新石器晚期至商周晚期从公元前二十一世纪夏朝的建立,我国开始从原始社会进入第一个阶级社会——奴隶社会。

本世纪五十年代至七十年代,我国考古工作者在河南偃师发现了一种介于龙山文化和早商文化之间的二里头文化。

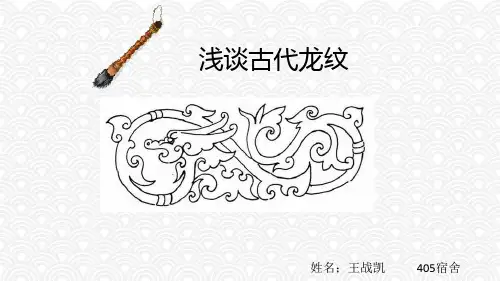

中国龙纹的演变龙是中国传统文化中具有重要地位的图腾之一,龙纹作为一种特殊的图案装饰,在中国的艺术和手工艺品中被广泛应用。

经过漫长的历史时光,中国龙纹经历了逐渐演变的过程,形成了独特而丰富的样式。

本文将对中国龙纹的演变进行探讨,从传统到现代,展示其历史和文化内涵。

一、传统龙纹的起源和发展中国龙纹的起源可以追溯到古代神话传说中的巨兽,后来逐渐演化成带有神秘象征意义的崇高生物。

最早的龙纹图案出现在商代的青铜器上,通过对青铜器上的龙纹进行研究可以看到,当时的龙纹主要以双足龙和飞龙为主要表现形式。

这些龙图案呈线条简洁、均衡优美的特点,体现了古代中国对龙的一种形象描述。

随着历史的演进,龙纹在周代逐渐发展为立体的形态,在金器、玉器等贵族墓葬中频繁出现。

其中,春秋时期的龙纹尤为精美,线条流畅,神态威严,展现出贵族和统治者的尊贵地位。

而在汉代,龙纹装饰更加繁复,表现出一种吉祥和权力的象征。

二、宋代以后的龙纹演变宋代是中国龙纹发展的一个关键时期。

在宋代,龙纹逐渐从富丽堂皇的贵族装饰转变为大众化的艺术图案。

此时期的龙纹偏向于平面化的展示,更加注重线条的优美和图案的简练,不再追求繁复和立体感。

这种风格的变化体现了宋代社会经济的繁荣和文化的普及。

到了明清时期,龙纹的演变进一步扩展。

明代龙纹的特点是纹饰清晰,线条简练,同时加入了云纹和瑞兽等元素的组合。

而清代的龙纹则更加纤细,追求线条的变化和游动感,展示出一种轻盈而灵动的美感。

这期间,龙纹的发展已经渗透到民间艺术中,无论是绘画、刺绣还是陶瓷等手工艺品上,都有着精美的龙纹装饰。

三、现代龙纹的创新与表现随着现代社会的发展,龙纹在设计创新和应用领域中有了新的突破。

现代龙纹不再局限于传统的线条表现,而是注重将龙纹与现代审美相结合,呈现出多样化的样式与形态。

有些现代龙纹以抽象的方式表现,突破了传统的表现形式,展示出独特的风格与想象力。

另外,一些设计师将龙纹与其他元素结合,创作出富有创意和现代感的龙纹作品。

各个朝代龙图腾的演变过程学号:1361010704姓名:周颖怡中国是龙的故乡,是龙文化的发源地,中国人自称是龙的传人。

在封建时代,人们把龙当成了是神威和力量的象征,对其加以崇拜,又由于吉祥观念的驱使,人们把龙奉为吉祥神物,加以信仰、礼奉,并给与各种形式的表现。

龙作为中国的图腾,与中华民族有着根深蒂固的情结,不管是在建筑、服饰、瓷器、雕塑、绘画等都有龙纹的特殊文化。

下面我想主要介绍一下各个朝代龙纹的演变过程。

1.原始社会时期——原始龙纹的形成。

原始氏族社会,先民本能地为了生存,发展,需要与大自然的各种灾害、猛兽与氏族之间不断进行生存较量,为了便于识别,每个氏族都确立用一种图样来作为本氏族的标志----族徽,也就是氏族图腾。

在氏族社会中,古人崇拜大自然,往往相信自己的祖先是一种特定的动物、植物或其它的东西,这种物种就成为氏族祖先的象征和保护神,于是就把大自然中的各种强者的神物形象画在旗帜等物体上,以求其保护和精神上的寄托。

图腾还有用来显示自己氏族强大的作用,在激烈的生存竞争中,强大的氏族征服吞并了其他氏族,同时也吞并了这些氏族的图腾纹样,选取某些优秀的部分重新组合在自己的图腾纹样中。

如以蛇纹为图腾的氏族逐渐强大起来,吸取了其它图腾的鹿角、鹰爪、鱼尾等,经过不断变化,就形成了龙的原始形象,也就是原始龙纹。

2.商周时期——龙纹真正形成。

原始龙纹脱掉“原始”二字,即由原龙纹变成真正的龙纹,大约是在商周时期。

商王朝非常重视宗教与巫术,也就十分重视宗教活动中必不可少的礼器——青铜器的铸造。

商周时我国青铜制造业发达,龙纹是作为象征天命神权的青铜器主要装饰而设计的。

青铜器作为沟通各种神灵的礼器,本身就有宗教的意义,青铜器上的纹饰则有更浓郁的宗教色彩,即通过各种象征性的纹饰,向人们展示应崇拜的神灵,求其保护,免受各种灾害。

这种纹饰中,原龙纹成为主要的部分。

虽然青铜器上的龙纹图案十分丰富,但以龙作青铜器上的装饰图案最早只见于商代后期,而商代中期的陶器上仍然用龙纹装饰,可见商代青铜器上的龙纹应源于陶器。

中国龙纹的演变中国陶瓷上龙纹的演变龙作为中华民族的图腾,在阴阳宇宙观里代表阳。

封建时候,龙是帝王的象征,龙的形象出现在各种帝王所用的东西上,如龙廷、龙宫、龙袍等。

新时代晚期,龙的雏形开始萌芽,是以夏族图腾为主题虚拟的想象物。

在中国漫长的历史进程中,龙的形象从商代开始了其漫长而复杂的发展演变。

龙纹作为我国陶瓷装饰的传统纹样,有单纯的龙纹也有和其他纹样组合而成的复合纹饰,如云龙纹、海水龙纹等。

早在新时期时代,人们就在陶瓷制作上使用了龙纹装饰,这时的龙纹可能是氏族、部落的标志,与氏族图腾存在密切关系。

到了商周时期,龙纹依然频繁出现在各种陶瓷器物上。

元代时期龙纹的制作工艺水平发展到了较高程度。

明清时期,龙纹制作发展至顶峰。

值得一提的是,明清时期的龙纹形象,龙的上颌部位出现了两根须子,同时龙纹形象也变得更加丰富多彩,如翼龙、正面龙、立龙、莲池龙、花间龙等。

商周时期陶瓷上的龙纹形象大致可分为两种,一种是蛇身,无爪的鳞虫形态龙,一般这种龙纹为一首二体型或二首一体形;另一种是眼睛圆睁,有肢体有爪子,身体像动物身体,尾巴卷转的兽体型龙纹。

春秋战国时期,出现的龙纹都是兽体的,爪子有三个脚趾,尾巴细且卷,龙头张大嘴巴,龙角向后卷。

秦汉时期,出现的龙纹形象是头像牛头,有须子,大耳朵,龙角细长对称,身体为蛇形,有翅膀,脚上有爪子,身体附壁,“珠联璧合”一说由此而来。

唐朝时期的龙纹形象是龙头有两个分叉的角,口角比前朝明显加深,上颚较长,上唇长而向向上翘起,过去圆形的龙眼变成凤眼,蛇身变得丰盈健硕,此前身上的鱼鳞片变成了斜方格形的网状鳞片,龙爪也从原来的兽爪变成鸟爪,爪子上的指甲的绘成略弯的三角形,看上去非常锋利。

到了宋代,龙纹形象基本定型,一直到元明清,龙纹形象都为蛇身,身体到尾巴逐渐变细,四肢上都长有羽毛,龙爪上脚趾三至五个不等,龙头上有龙角、龙发和须子。

古代时候,龙纹大体相似,为做区分,元末时期,官方出台政策禁止民间使用“五爪”龙纹,元末以前龙纹多为三爪或四爪,到了明清时期,五爪龙只能为官方使用。

龙纹发展史一、龙纹的起源龙纹是中国传统文化的重要组成部分,它源远流长,可以追溯到古代。

在中国古代,龙被视为神圣的生物,象征着权力、尊贵和吉祥。

龙纹的起源可以追溯到商代和西周时期,那时人们开始在器物上绘制龙纹,以表示吉祥和祈福的心愿。

二、龙纹的发展与演变1. 龙纹的初期阶段在古代,龙纹主要出现在青铜器上。

青铜器是古代贵族的象征,而龙纹则是青铜器上最常见的装饰图案之一。

龙纹的初期阶段,通常采用线条简洁、形状明确的方式来表现龙的形象,具有浓厚的神秘和神圣感。

2. 龙纹的发展与演变随着时间的推移,龙纹逐渐发展与演变,出现了不同的风格和形态。

在东汉时期,龙纹开始变得更加生动和立体,绘制技法也更加丰富多样。

龙的形象逐渐丰满,身体的曲线也更加流畅,表现出龙的威严和力量。

3. 龙纹的地位与影响龙纹不仅在艺术领域有着重要的地位,还深刻影响了中国传统文化的方方面面。

在服饰、建筑、绘画等领域,龙纹都有着广泛的运用。

龙纹还被广泛应用于中国的工艺品制作中,比如陶瓷、玉器等。

龙纹不仅是中国传统文化的标志,也是中国人民对祥瑞和吉祥的追求的象征。

三、龙纹的现代应用如今,龙纹已经融入到现代社会的各个方面。

在建筑设计中,龙纹常常被用作装饰元素,给建筑增添了一份庄重和神秘感。

在服装设计中,龙纹也被运用得淋漓尽致,展现了中国传统文化的独特魅力。

龙纹也成为了中国文化的重要形象代表,经常出现在各种文化活动和节日庆典中。

龙舞、龙舟竞渡等传统活动成为了人们传承和弘扬龙纹文化的重要方式。

四、龙纹的未来发展龙纹作为中国传统文化的重要组成部分,将继续发扬光大。

随着社会的发展和人们对传统文化的重视,龙纹文化将得到更广泛的传承和发展。

未来,我们可以期待更多新颖、独特的龙纹形式出现,让龙纹文化在现代社会中焕发出新的活力。

总结:龙纹发展史是中国传统文化的重要组成部分,它承载着人们对权力、尊贵和吉祥的向往。

龙纹经过漫长的发展与演变,如今已经成为中国文化的瑰宝。

龙纹在中国古代服饰文化中的意义和审美价值作者:陈家华来源:《辽宁丝绸》 2014年第4期陈家华(江西服装学院,江西南昌330201)[摘要]主要分析了龙纹在中国古代服饰文化中的具体应用,挖掘龙纹在中国古代服饰文化中的意义和审美价值。

[关键词]龙纹;中国古代服饰文化;意义;审美价值[文献标识码]B [文章编号] 1671- 3389(2014) 04- 40- 02一、龙纹的演化历程在我国古代记载中,龙是一种灵异神物。

新石器时代,“龙”的概念首次被提出。

商周时期,龙成为权利的象征,然后历经春秋战国、秦、汉、唐、宋、元等朝代,一直到明清时期:龙”的概念被广泛应用。

龙、龙纹在中国传统文化中以独特的文化形象而存在。

在中华民族的发展历程中,龙纹形象开始产生变化,逐渐由简单的形象发展成为复杂、灵动的形象。

距今大约五千年多年的红山文化是龙纹的发源地。

在此之前龙纹已经具备了蛇的基本形态,但是仍然处于雏形状态中。

在商周时期,龙纹具有以下特点:质朴粗犷、与无肢爪的爬行动物相似。

在商代,龙纹的特点有:龙身短、尾巴有刃。

在周代,龙纹的特点表现为:龙身较周代长、尾部刃已经消失。

由于商周时期具有浓厚的宗教之风,因此会在统治者祭祀天地的青铜礼器上刻上龙纹,这就给龙纹增加了一层神秘的宗教色彩。

春秋战国时期,儒教以及道教曾风靡一时,并通过文化艺术将人们的现实生活反映出来。

商周时期龙狰狞、威严的形象逐渐消失,取而代之的是吉祥的形象,此时龙纹的形象也开始逐渐发生变化,龙身更加弯曲,为龙增加了四足,这些龙的形象,为后代塑造龙的形象奠定了坚实的基础。

秦汉时期,龙的形象已经基本固定下来,并且通过龙纹将龙的威武特征呈现出来。

隋唐时期,龙纹形体逐渐变得丰满,龙体盘旋的姿势也发展成为多种类型,这些姿势中充满着浓厚的生活气息。

宋代,龙纹中的龙大多数都是素身,在龙身上侧、下侧有一条阴刻线,龙具有较长的毛发、腿毛。

到了明代时期,龙纹已经进入到黄金发展阶段,此时最显著的特征,就是用以区别贵贱、区分尊卑身份。

中国历代龙纹饰简介中国历代龙纹饰简介龙是华夏民族进入农业社会后创造的一种虚拟动物。

传说中的龙是善变化、能兴云雨、利万物的神异动物。

春分时登天,秋分时潜渊,为众鳞虫之长,四灵(龙、凤、白虎、玄武)之首。

随后,演变成为皇权象征,以致于历代帝王都以“真龙天子”自居。

一、元代:各种陶瓷器上都多见龙纹,尤以青花瓷上的龙纹最典型生动、时代特征最强。

元代龙泉青瓷龙塑,四肢与躯干同粗,不生背鳍(其)。

元龙泉窑青瓷印云龙纹,龙角无分杈,龙鳞为单个的突出点组成,爪长而尖稍弯。

元代景德镇青花龙纹:形体细长似蛇,头瘦、上颚尖、细颈、长躯,背有尖的齿形鳍脊,斜方鳞;细长腿、以三爪居多,爪细长锐利,尾部细,作火焰状,肘毛形如飘带,圆目有神,发疏向后或向上前方飘拂,双鹿角细长尖部上钩,背有尖的齿形鳍脊,长而较密,有的鳍齿一长一短,大腿和小腿表现的明显。

二、明代:龙纹为官窑瓷器上最常见的纹饰,身体粗状,猪嘴(下颚比上颚长些),龙须上卷,鱼鳞,五爪多。

这是总的特征,各时期,又多少还有些差别;明末,龙画得更为草率,线条凌乱,色彩浅淡,填涂粗糙。

崇祯时的正面龙,形似老人,毫无生气与威严,反映出明王朝的统治已是日薄西山,气息微残了。

永乐、宣德龙纹:猪嘴,颈部略细,龙躯粗壮,龙首上颚唇高突起,下颔突出,鼻子向上翻起,张目吐舌,五束长发向后上作波浪状飞起,身躯修长,四足壮硕。

龙爪呈轮盘式张伸,肘毛长飘拂,形神凝重威严。

爪有三、四、五爪之分:三爪龙,爪向后;五爪龙,一爪向前,另四爪向后,五爪爪尖成带状圆排列。

弘治:龙的两眼平视。

多为五爪。

一般来说,龙首长方,闭嘴露一齿,双短髯上飘,眼眉直立,圆目并列平视呆板,肘毛短、细花尾。

正德龙纹:一般来说,龙首长方,闭嘴露一齿,双短髯上飘,眼眉直立,圆目并列平视呆板,肘毛短、细花尾。

龙头扁长,脖细身粗,龙的鬃发呈三角形,倒竖在头顶,嘴巴如灯,一前一后地并排一条水平线上。

五爪短粗有力,作轮式撑张。

嘉靖:龙多绘双翅,飞舞盘旋,鬓发竖立,姿态凶猛。