黄河三角洲海岸带陆海相互作用概念模式_黄海军

- 格式:pdf

- 大小:1.20 MB

- 文档页数:9

黄河三角洲海岸带陆海相互作用概念模式黄河三角洲是中国最大的三角洲之一,位于中国东部沿海的山东省和河北省之间。

黄河三角洲地区是一个典型的海岸带陆海相互作用的地区,由于黄河的泥沙输入和海洋的潮汐、海流等因素的影响,形成了独特的地貌和生态系统。

黄河三角洲海岸带陆海相互作用的概念模式主要包括河流输入、海岸侵蚀、沉积及生态系统等几个方面。

首先是河流输入。

黄河作为中国第二长河流,每年带来大量的泥沙输入到黄河三角洲地区。

这些泥沙通过黄河三角洲的河道和河口进入海洋,形成了一系列的河口丘陵和河口湿地。

河流输入不仅影响了地貌的形成,还对海洋生态系统的运行产生了重要的影响。

其次是海岸侵蚀。

黄河三角洲地区的海岸线受到了海洋潮汐和海流的影响,导致了海岸侵蚀的现象。

海浪和潮汐的冲刷作用使得海岸线不断后退,形成了一系列的海岸侵蚀地貌,如海岸崖、海蚀平台等。

海岸侵蚀对于河口丘陵和河口湿地的形成和演化起到了重要的推动作用。

第三是沉积。

黄河三角洲地区的海岸带是一个典型的沉积地区。

黄河带来的大量泥沙在海水的作用下沉积在海岸带,形成了一系列的河口丘陵和河口湿地。

沉积过程不仅改变了地形地貌,还为海洋生物提供了丰富的营养物质,促进了海洋生态系统的发展。

最后是生态系统。

黄河三角洲地区的海岸带是一个生态系统丰富的地区。

海水中的营养物质和河流输入的泥沙为海洋生物提供了良好的生存条件。

河口湿地和河口丘陵是许多鸟类、鱼类和底栖生物的栖息地,也是候鸟迁徙的重要站点。

海岸带的生态系统对于维持地区的生物多样性和生态平衡起到了重要的作用。

总结起来,黄河三角洲海岸带的陆海相互作用概念模式包括河流输入、海岸侵蚀、沉积和生态系统等几个方面。

这些相互作用过程不仅影响了地貌的形成和演化,还对海洋生态系统的运行产生了重要的影响。

黄河三角洲地区的海岸带不仅是一个重要的自然地理现象,也是一个重要的生态系统和生态旅游资源,需要得到保护和管理。

2009年6月 海洋地质与第四纪地质 V ol.29,No.3第29卷第3期 M ARINE GEOLOGY&QUA TERNA RY GEOLOGY June,2009 D OI:10.3724/SP.J.1140.2009.03023黄河三角洲北部贝壳堤岛的近期演变杜廷芹1,2,黄海军1,王珍岩1,刘艳霞1,2(1中国科学院海洋研究所海洋地质与环境重点实验室,青岛266071;2中国科学院研究生院,北京100039)摘要:通过不同年代地形图、卫星影像的对比及野外实地测量等,综合分析了黄河三角洲北部开敞型和潮沟型两类贝壳堤岛近50年来的数量和面积变化及其演化特征。

结果表明,该区两类贝壳堤岛自20世纪50年代以来在自然和人为因素的共同作用下发生了明显的变化,但其演化特征因岛屿成因的类型差异而各不相同。

目前,该区贝壳堤岛群逐渐萎缩,人类活动已成为影响三角洲北部两类贝壳堤岛发育演变的主导因素,特别是潮沟型贝壳堤岛,基本上结束了自然演化的历史,呈现出新的演化特征。

关键词:贝壳堤岛;近期演化;人类活动;黄河三角洲中图分类号:P736.21 文献标识码:A 文章编号:0256-1492(2009)03-0023-07 贝壳堤岛是在海浪和潮汐等动力作用下,特别是特大风暴潮的影响下,将潮间带贝壳碎屑向高潮线处堆积,与陆地冲刷下来的泥沙共同形成以贝壳堤为主要形态的岛屿[1]。

黄河三角洲位于渤海西南岸,境内分布有多道贝壳堤,向北与天津、河北的贝壳堤相连,形成国内独有的贝壳滩脊海岸,在此基础上发育了该区特殊的堆积型链状岛群(图1)。

该区贝壳堤与美国路易斯安娜州古贝壳堤和南美苏里南贝壳堤并称为世界三大古贝壳堤,在海岸地貌、海平面变化及气候变化的规律研究中占有极其重要的位置[2-4]。

从20世纪五六十年代开始,有关学者对该区贝壳堤的物质组成、沉积特征、空间分布、形成年代等进行了一系列的研究,并对其成因条件作了较全面的讨论[4-12]。

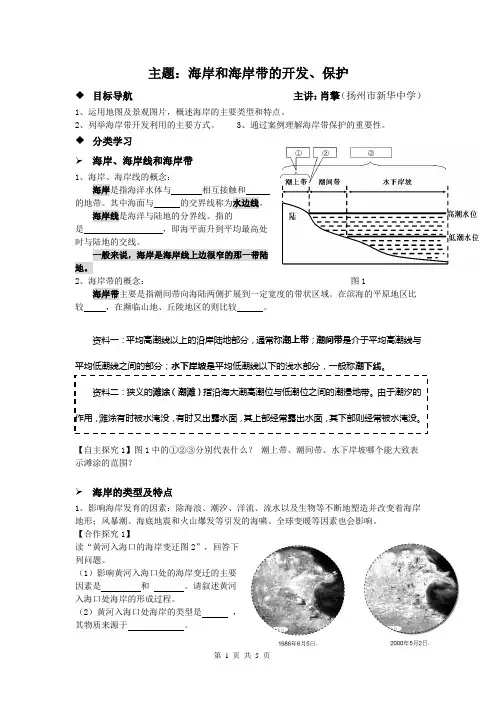

主题:海岸和海岸带的开发、保护◆目标导航主讲:肖擎(扬州市新华中学)1、运用地图及景观图片,概述海岸的主要类型和特点。

2、列举海岸带开发利用的主要方式。

3、通过案例理解海岸带保护的重要性。

◆分类学习海岸、海岸线和海岸带1、海岸、海岸线的概念:海岸是指海洋水体与相互接触和的地带。

其中海面与的交界线称为海岸线是海洋与陆地的分界线。

指的是,即海平面升到平均最高处时与陆地的交线。

一般来说,海岸是海岸线上边很窄的那一带陆地。

2、海岸带的概念:图1海岸带主要是指潮间带向海陆两侧扩展到一定宽度的带状区域。

在滨海的平原地区比较,在濒临山地、丘陵地区的则比较。

资料一:平均高潮线以上的沿岸陆地部分,通常称潮上带;潮间带是介于平均高潮线与平均低潮线之间的部分;水下岸坡是平均低潮线以下的浅水部分,一般称潮下线。

资料二:狭义的滩涂(潮滩)指沿海大潮高潮位与低潮位之间的潮浸地带。

由于潮汐的作用,滩涂有时被水淹没,有时又出露水面,其上部经常露出水面,其下部则经常被水淹没。

【自主探究1】图1中的①②③分别代表什么?潮上带、潮间带、水下岸坡哪个能大致表示滩涂的范围?海岸的类型及特点1、影响海岸发育的因素:除海浪、潮汐、洋流、流水以及生物等不断地塑造并改变着海岸地形;风暴潮、海底地震和火山爆发等引发的海啸、全球变暖等因素也会影响。

【合作探究1】读“黄河入海口的海岸变迁图2”,回答下列问题。

(1)影响黄河入海口处的海岸变迁的主要因素是和。

请叙述黄河入海口处海岸的形成过程。

(2)黄河入海口处海岸的类型是,其物质来源于。

(3)结合黄河三角洲的变化,简述海岸演变过程。

图22、海岸的基本类型及特点:(1)按海岸组成物质,可分为基岩海岸、砂质海岸、淤泥质海岸和生物海岸。

(2)按海岸塑造因素,可分侵蚀性海岸、断层海岸、泥沙质海岸、三角洲海岸、生物海岸。

表1【合作探究2】完成表1,然后分组合作利用ppt (景观图)认识五种海岸类型的景观,并概述其主要特点?图3 图4【合作探究3】结合教材p23“中国主要海岸类型(图1-3-1)”,在图3中指出图4五种海岸类型在我国的分布。

《南海海洋环流与海气相互作用》阅读记录目录一、内容综述 (2)1.1 研究背景与意义 (3)1.2 研究内容与方法 (4)二、南海海洋环流概述 (5)2.1 南海海洋环流的基本特征 (6)2.2 南海海洋环流的主要动力与机制 (7)三、南海海气相互作用 (8)3.1 海气相互作用的基本概念 (9)3.2 海气相互作用的主要过程与现象 (10)四、南海海洋环流与海气相互作用的关联 (11)4.1 海洋环流对海气相互作用的影响 (12)4.2 海气相互作用对海洋环流的影响 (13)五、南海海洋环流与海气相互作用的数值模拟研究 (14)5.1 数值模拟方法与模型介绍 (16)5.2 模拟结果分析与讨论 (17)六、南海海洋环流与海气相互作用的研究展望 (18)6.1 现有研究的不足与局限性 (19)6.2 未来研究的方向与展望 (20)七、结论 (22)7.1 主要研究成果与结论 (23)7.2 对后续研究的建议 (24)一、内容综述《南海海洋环流与海气相互作用》是一部深入探索南海海洋环流现象及其与大气之间相互作用的学术著作。

全书以科学的视角,系统的分析方法,详细阐述了南海海洋环流的形成机制、演变过程以及其与海气相互作用的复杂机制。

在阅读过程中,我了解到南海海洋环流是受到多种因素共同影响的结果,包括地球自转、地形地貌、季节变化等。

这些因素的相互作用导致了南海海洋环流的复杂性和多样性,书中还对南海海洋环流对气候变化的影响进行了深入探讨,阐述了南海海洋环流在全球气候系统中的重要作用。

书中还特别强调了海气相互作用的重要性,南海海洋环流不仅影响海洋本身的环境和生态系统,还通过海气相互作用对全球气候产生影响。

这种相互作用表现在海洋对大气温度、湿度、风速等气象要素的影响,以及大气对海洋环流、海洋环境等的影响。

这种复杂的相互作用关系对于理解全球气候变化、预测自然灾害等具有重要意义。

在阅读过程中,我还了解到南海海洋环流和海气相互作用的研究对于人类社会的发展和进步具有重要意义。

黄河三角洲海岸冲淤及泥沙输运模型数值模拟分析王奎峰;张太平;宋新强;许国辉;尚桂勇;郑建国【摘要】黄河三角洲是陆海交界地带,陆地海洋相互作用显著,泥沙所引起的岸滩演变、港口航道的淤积、水动力环境的改变等问题比较复杂.该文采用三维HEM-3D 数值模型对黄河三角洲海域流场变化、盐度、悬浮泥沙浓度及海岸冲淤分布进行了潮流周期内的数值模拟分析.结果表明,黄河三角洲海域的悬浮泥沙浓度分布与潮流场变化和河口泥沙输入有密切的关系,在三角洲北部受五号桩外强潮流区的影响,近岸海底的泥沙发生明显的再悬浮,并在涨潮流向南输送,含沙量达1.5 g/L左右.在三角洲南部(现行河口区域和莱州湾区域),受现行河口入海泥沙扩散的影响显著.海域年冲淤分布,在北部废弃三角洲区域,由于海洋动力作用强烈,浅水冲刷,海底侵蚀显著,形成了明显呈沿岸展布的侵蚀中心,在侵蚀中心以外,侵蚀快速减弱.在现行河口区域,以淤积为主,在羽状流扩散的控制下,泥沙入海后向南输运,至莱州湾区域逐渐减弱.数值模拟的结果与卫星遥感解译的岸线变化基本一致,效果良好.【期刊名称】《山东国土资源》【年(卷),期】2018(034)011【总页数】10页(P22-31)【关键词】三维数值模型;海域流场;悬浮泥沙;海岸冲淤;黄河三角洲【作者】王奎峰;张太平;宋新强;许国辉;尚桂勇;郑建国【作者单位】山东省地质科学研究院,国土资源部金矿成矿过程与资源利用重点实验室,山东省金属矿产成矿地质过程与资源利用重点实验室,山东济南 250013;山东大学土建与水利学院,山东济南 250061;山东省沉积成矿作用与沉积矿产重点实验室,山东青岛 266590;山东省地质科学研究院,国土资源部金矿成矿过程与资源利用重点实验室,山东省金属矿产成矿地质过程与资源利用重点实验室,山东济南250013;东营市国土资源局河口分局,山东东营257100;中国海洋大学环境科学与工程学院,山东青岛 266100;东营市公路管理局河口分局,山东东营 257200;中国海洋大学环境科学与工程学院,山东青岛 266100【正文语种】中文【中图分类】P737河口是河流沉积物向海域传输的通道,河口泥沙传输过程相当复杂,河口泥沙输运过程对于研究河口陆海相互作用及近岸地质环境演化有重要的参考意义[1-2]。

中国科学院黄河三角洲滨海湿地生态试验站中国科学院烟台海岸带研究所烟台264003中国科学院黄河三角洲滨海湿地生态试验站(以下简称“黄河三角洲站”)位于山东省东营市黄河三角洲国家级自然保护区内,隶属于中国科学院烟台海岸带研究所。

2009 年 4 月由中国科学院烟台海岸带研究所和东营市人民政府共同筹建,2011 年 8 月获中国科学院资源环境科学与技术局批复,属于中国科学院院级野外站,纳入中国科学院生态系统研究网络(CERN)管理,是唯一的院级滨海湿地研究站。

黄河三角洲站是山东省科普教育基地,近海观测研究网络和海洋综合观测研究网络成员。

1主要研究方向(1)陆-海相互作用下湿地物质运移的动力学机制;(2)滨海湿地生态系统稳定性、演变过程及驱动机制;(3)退化滨海湿地生态修复和生物多样性保护技术与示范;(4)滨海湿地保护与合理利用对策研究。

2研究成果与科学贡献建站 10 年来,黄河三角洲站主持承担了国家科技支撑计划项目、国家重点研发计划重点专项项目、中国科学院科技服务网络计划(STS)项目、中国科学院重点部署项目、中国科学院“百人计划”、中国科学院重要方向性项目等 100 多个项目,总经费 1.2 亿元。

在滨海湿地生源要素关键生物地球化学过程、滨海湿地生态系统演变过程与驱动机制、滨海湿地生态环境脆弱性评估、生态修复技术与示范、湿地保护与合理利用综合管理对策等方面取得了重要进展。

共发表论文336篇,其中SCI收录225篇,出版专著28部,英文专辑1期,授权发明专利19项,登记计算机软件著作权16项,发表数据库3项,国家和地方政府采纳咨询报告和谏言9项。

主要科学贡献有以下3个方面。

(1)揭示了陆-海相互作用下黄河三角洲物质运移与生物地球化学过程。

阐明了黄河调水、调沙过程中颗粒有机碳、盐度与悬浮物的运移特征及动力学机制;率先查明了土壤红黏层的分布特征及形成机制;阐明了滨海湿地生源要素关键生物地球化学过程及其对气候变化的响应机制。

黄河三角洲汤雅玲(海洋科学学院 A07海技)摘要:通过对黄河三角洲的地理位臵、形成条件和原因,以及形成之后的特点和由于受到不同的环境作用而产生的演变进行初步研究后,能够进一步的了解黄河三角洲,对黄河三角洲的环境保护和发展方向进行初步定位。

关键词:三角洲;形成;演变;保护;发展。

三角洲是海岸带的重要组成部分。

三角洲区域土质肥沃,人口稠密,是所在国的重要农业区,三角洲区有密集的水网,水上交通方便,加上它位于河流出海处,可建立大型海港码头,作为海陆交通的转运地,这些都是现代经济发展的重要条件。

我国有三大三角洲——珠江三角洲,长江三角洲还有黄河三角洲。

现在,长江三角洲经济区是我国工业经济最发达的地区,珠江三角洲经济区是我国重要的经济发展区,而黄河三角洲区却由于洪泛灾害严重,黄河入海口变迁不定,还经常出现断流,经济没能得到很好的发展。

可是这片三角洲却有着无限的发展潜力,现代黄河三角洲上地貌有河滩高地,坡地,大型洼地等。

黄河尾闾摆动新成的陆地带地势宽阔低洼,面积逐年扩大,生态类型独特,海河相会处形成大面积浅海滩涂和湿地,成为东北亚内陆和环西太平洋鸟类迁徙的重要"中转站"和越冬、繁殖地,为全国最大的三角洲,也是我国温带最广阔、最完整、最年轻的湿地。

本区属温带季风气候,植被为原生性滨海湿地演替系列,生态系统类型独特,湿地生物资源丰富,区内水生生物资源丰富,研究黄河三角洲的形成和演化趋势,不仅对黄河三角洲可持续发展具有重要意义,而且会为其他不稳定三角洲的研究提供实例。

1、黄河三角洲的概况黄河三角洲位于山东省东北部,分为古代三角洲和现代三角洲。

历史上,黄河分别在黄骅、苏北、利津、无棣和现在的东营等个区域入海,形成了不同时期的三角洲,使得整个三角洲覆合体逐步向海湾推进,形成了复杂的黄河三角洲体系。

黄河在渤海湾南岸做小幅度的摆动迁移,经过十多次改道,形成了以宁海为冲积顶点,北起套尔河,南至支脉沟口,扇形半径近80千米,面积约5400平方公里——现代黄河三角洲。

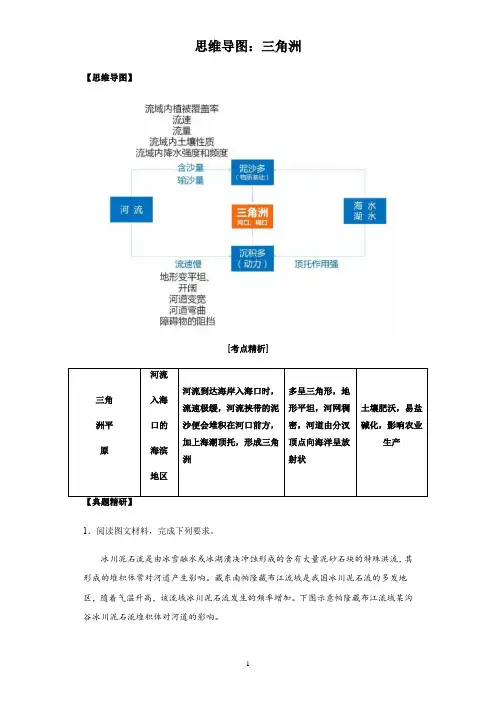

思维导图:三角洲【思维导图】[考点精析]三角洲平原河流入海口的海滨地区河流到达海岸入海口时,流速极缓,河流挟带的泥沙便会堆积在河口前方,加上海潮顶托,形成三角洲多呈三角形,地形平坦,河网稠密,河道由分汊顶点向海洋呈放射状土壤肥沃,易盐碱化,影响农业生产1.阅读图文材料,完成下列要求。

冰川泥石流是由冰雪融水或冰湖溃决冲蚀形成的含有大量泥砂石块的特殊洪流,其形成的堆积体常对河道产生影响。

藏东南帕隆藏布江流域是我国冰川泥石流的多发地区,随着气温升高,该流域冰川泥石流发生的频率增加。

下图示意帕隆藏布江流域某沟谷冰川泥石流堆积体对河道的影响。

(1)从地形地质条件的角度说明帕隆藏布江流域冰川泥石流多发的原因。

(2)分析气温升高对帕隆藏布江流域冰川泥石流发生频率增加的影响。

(3)与入海口三角洲相比,指出图中冰川泥石流堆积体中沉积物的差异。

(4)说明图中冰川泥石流堆积体对虚线框内河岸形态变化的影响过程。

2.阅读材料,完成下列问题。

材料一:图左为南部非洲部分地区示意图,图右为甲地气候资料图。

材料二:奥卡万戈河在甲地形成了世界最大的内陆三角洲。

其河水到达三角洲后,有90%的水被蒸发了。

三角洲雨季时有4个多月洪水泛滥,旱季时却成为泥潭,不适合发展耕作业。

材料三:牧豆树抗旱性极强,它拥有异常庞大发达的根部,延伸范围很广并可伸至土壤深处汲取水分。

甲所在国家在殖民时期为保护土地、预防沙漠化而引进的牧豆树如今已经泛滥成灾,对当地环境和人们的生产生活构成日益严重的威胁。

(1)运用水循环原理,分析甲地形成内陆三角洲的原因。

(2)简析奥卡万戈三角洲发展耕作业的限制性因素。

(3)简析图中西部沿海地区沙漠分布特征。

(4)说出甲所在国家牧豆树泛滥给当地带来的危害。

3.阅读图文材料,完成下列要求。

鲁菲吉河地处东非,流域面积177420km2,最大流量发生在3月至5月的湿季,最小流量发生在10月下旬和11月的干季。

鲁菲吉河三角洲规模宏大,包括北三角洲和南三角洲,多分汊。

黄河三角洲区域海水养殖撰文|王紫阳、吴晓青、王晓杰、张雨寒制图|柠语海水养殖研究涉及学科广泛,早期注重养殖品种繁育、污染物排放特征研究,后期随着养殖集约化、规模化发展及其产生的生态环境问题,地理学、环境生态学领域的研究成果日益增多,开始关注海水养殖的时空演变特征、驱动机制、生态压力及其遥感识别技术、动态检测方法和产业发展战略等方面,为海水养殖业健康发展和滨海湿地资源合理开发与利用提供了有益的决策支持。

但是,大部分学者是从土地利用/覆被变化、湿地景观格局变化角度间接揭示陆域养殖池塘及其对自然湿地资源和区域生态环境的影响,鲜有学者从陆海统筹角度将陆域池塘养殖与近岸海域养殖进行整体分析,揭示海水养殖从陆向海的空间演变过程及其对滨海湿地资源的影响。

本研究基于遥感、海域使用确权数据和相关专项调查资料,揭示黄河三角洲区域1985—2020年间海水养殖陆海空间演变特征,分析其对自然湿地及湿地景观格局变化的影响,以期为海水养殖陆海统筹布局优化和滩涂海域整体性保护提供决策支持。

材料与方法研究区概况研究区位于山东半岛北部渤海沿岸,西起鲁冀交界的漳卫新河河口,东至龙口屺坶岛,经纬度范围为:117°39′-120°29′E,36°51′-38°32′N,主要包括渤海湾南岸、黄河三角洲、莱州湾沿岸,行政区涉及滨州、东营、潍坊以及烟台市的莱州、招远、龙口等沿海县市(图1)。

研究范围自海岸线向陆延伸15千米,其中滨州地区向陆再扩湿地分类体系参照《拉姆萨尔公约》、《全国湿地资源调查与监测技术规程(试行)》和已有研究成果,结合地区自然环境条件和研究目的,将黄河三角洲区域湿地分为自然湿地和人工湿地两个一级类,前者又分为河流湖泊、沼泽湿地、滩涂湿地、海域湿地等类型,后者包括养殖池塘、盐田、水库坑塘、水田、沟渠。

湿地类型遥感解译方法采用不同方法获取研究区湿地类型分布数据。

其中,养殖池塘、水库坑塘、水田、沟渠和盐田等人工湿地主要采用目视解译的方法获取,结合专项调查资料和实地考察情况进行修正。

第44卷第1期2024年2月水土保持通报B u l l e t i no f S o i l a n d W a t e rC o n s e r v a t i o nV o l .44,N o .1F e b .,2024收稿日期:2023-05-05 修回日期:2023-07-26资助项目:国家自然科学基金面上项目 工业磁性球粒在陆架海的分布格局与沉积效应 (42376163号);山东省自然科学基金(Z R 2022M D 109);科技基础资源调查专项(2022F Y 202402);国家重点研发计划项目(2016Y F C 0402602) 第一作者:郑慧玲(1994 ),女(汉族),山西省临汾市人,博士研究生,研究方向为海洋沉积学㊂E m a i l :1317650102@q q .c o m ㊂ 通信作者:王永红(1969 ),女(汉族),山东省青岛市人,教授,博士生导师,主要从事海洋地质和环境研究㊂E m a i l :y o n g h o n gw@o u c .e d u .c n ㊂1960 2020年黄河㊁长江㊁珠江入海水沙通量演变特征郑慧玲1,王永红1,2,3(1.中国海洋大学海洋地球科学学院,山东青岛266100;2.中国海洋大学海洋地球科学学院,海底科学与探测技术教育部重点实验室,山东青岛266100;3.青岛海洋科学与技术试点国家实验室,山东青岛266237)摘 要:[目的]基于动态更新数据综合对比中国三大河流入海水沙通量的特征,为流域开发和管理提供依据㊂[方法]收集黄河(利津站)㊁长江(大通站)㊁珠江(高要站㊁石角站㊁博罗站)5个水文控制站1960 2020年实测数据,采用滑动平均法㊁P e t t i t t 检验法㊁双累积曲线法以及小波变换分别对水沙通量的趋势性㊁变异性㊁周期性特征进行分析,采用交叉小波变换和小波相干谱探究径流量和泥沙量的共振周期与相干性㊂[结果]近60a 黄河㊁长江㊁珠江入海水沙通量均发生了明显变化,黄河径流量和泥沙量在1986年突变减少,泥沙量在1997年二次突变减少;长江和珠江入海径流量未发生变异,泥沙量分别于1992,1999年突变减少㊂这三大河流入海水沙具有显著的年际和年代际周期特征,年代际共同演化周期分别集中于1980年以前㊁1990年以前和2000年以前㊂年际共同演化周期为5a , 丰 枯 转换频繁㊂交叉小波分析结果显示,黄河㊁长江和珠江的入海径流量和泥沙量在1965 1975年具有显著的1~3a 的共振周期,以正相位演变为主㊂[结论]中国三大河流入海水沙具有显著的趋势性㊁变异性和周期性特征,可以据此进行的流域开发和管理更有效㊂关键词:水沙通量;趋势性;突变性;周期性;交叉小波变换文献标识码:A 文章编号:1000-288X (2024)01-0147-11中图分类号:P 333文献参数:郑慧玲,王永红.1960 2020年黄河㊁长江㊁珠江入海水沙通量演变特征[J ].水土保持通报,2024,44(1):147-157.D O I :10.13961/j .c n k i .s t b c t b .2024.01.016;Z h e n g H u i l i n g ,W a n g Y o n g h o n g.E v o l u t i o n c h a r a c t e r i s t i c s o f r u n o f f a n d s e d i m e n t f l u x e s o fY e l l o wR i v e r ,Y a n g t z eR i v e r a n dP e a r l R i v e r i n t o s e a d u r i n g 1960 2020[J ].B u l l e t i no f S o i l a n d W a t e rC o n s e r v a t i o n ,2024,44(1):147-157.E v o l u t i o nC h a r a c t e r i s t i c s o fR u n o f f a n dS e d i m e n tF l u x e s o fY e l l o wR i v e r,Y a n g t z eR i v e r a n dP e a r lR i v e r i n t o S e aD u r i n g 1960 2020Z h e n g H u i l i n g 1,W a n g Y o n g h o n g1,2,3(1.C o l l e g e o f M a r i n eG e o s c i e n c e s ,O c e a nU n i v e r s i t y o f C h i n a ,Q i n g d a o ,S h a n d o n g 266100,C h i n a ;2.K e y L a b o f S u b m a r i n eG e o s c i e n c e s a n dP r o s p e c t i n g T e c h n i q u e s ,M O EC h i n a ,C o l l e g e o f Ma r i n e G e o s c i e n c e s ,O c e a nU n i v e r s i t y o f C h i n a ,Q i n g d a o ,S h a n d o n g 266100,C h i n a ;3.L ab o r a t o r y o f M a r i n eG e o l o g y an d E n v i r o n m e n t ,Q i n g d a oN a t i o n a lL a b o r a t o r y f o rM a r i n eS c i e n c e a n dT e c h n o l o g y ,Q i n g d a o ,S h a n d o n g 266237,C h i n a )A b s t r a c t :[O b j e c t i v e ]R u n o f f a n ds e d i m e n t c h a r a c t e r i s t i c so f t h r e e r i v e r s i nC h i n aw e r ec o m pa r e db a s e do n d a t au p d a t e dd y n a m ic a l l y ,i no rde r t o p r o v i d eab a s i sf o rb a s i nd e v e l o p m e n ta n d m a n ag e m e n t .[M e th o d s ]R u n o f f a n d s e di m e n t d a t a f o r t h eY e l l o w R i v e r (L ij i ns t a t i o n ),Y a n g t z eR i v e r (D a t o n g s t a t i o n ),a n dP e a r l R i v e r (G a o y a o ,S h i j i a o ,B o l u o s t a t i o n s )f r o m1960t o 2020w e r eu s e dw i t h t h em o v i n g a v e r a gem e t h o d ,t h e P e t t i t t t e s t m e t h o d ,t h ed o u b l e m a s sc u r v e m e t h o d ,a n dt h ew a v e l e t t r a n s f o r m m e t h o dt os t u d y th et r e n d ,m u t a g e n i c i t y ,a n d p e r i o d i c i t y c h a r a c t e r i s t i c so fr u n o f fa n ds e d i m e n tf l u x e s .A d d i t i o n a l l y ,t h ec r o s s w a v e l e t t r a n s f o r ma n dw a v e l e t c o h e r e n c es p e c t r u m w e r eu s e dt o i n v e s t i ga t et h er e s o n a n c e p e r i o da n dc o h e r e n c eo f r u n o f f a n d s e d i m e n t f l u x .[R e s u l t s ]T h e r u n o f f a n d s e d i m e n t f l u x e s o f t h eY e l l o w R i v e r ,Y a n g t z eR i v e r a n d P e a r lR i v e r i n t os e a sh a v eu n d e r g o n es i g n i f i c a n td e c l i n e sd u r i n g th e p a s t60y e a r s .R u n o f fa n ds e d i m e n t d i s c h a r g e o f t h eY e l l o w R i v e r d e c r e a s e d i n 1986,a n d t h e s e d i m e n t v o l u m e d e c r e a s e d a b r u p t l y a ga i n i n 1997.R u n o f f o f t h eY a n g t z eR i v e r a n dP e a r l R i v e r f l u c t u a t e d a n d t h e s e d i m e n t d i s c h a r g e d e c r e a s e d ab r u p t l yi n 1992a n d 1999,r e s p e c t i v e l y .T h e r u n o f f a n d s e d i m e n t c h a n g e s f o r t h e t h r e e r i v e r sw e r e c h a r a c t e r i z e d b y s i gn i f i c a n ti n t e r a n n u a l a n d i n t e r d e c a d a l c y c l e s.S p e c i f i c a l l y,t h e i n t e r d e c a d a l c o-e v o l u t i o nc y c l e so f r u n o f f a n ds e d i m e n t i n t h e Y e l l o w R i v e r,Y a n g t z e R i v e r,a n d P e a r lR i v e r w e r ec o n c e n t r a t e d b e f o r e1980,1990,a n d2000, r e s p e c t i v e l y,a n dt h ei n t e r a n n u a lc o-e v o l u t i o nc y c l e w a sf i v e y e a r s,w i t hf r e q u e n t a b u n d a n c e-d e p l e t i o n t r a n s i t i o n s.T h e r e s u l t s o f t h e c r o s sw a v e l e t a n a l y s i s s h o w e d t h a t t h e r u n o f f a n d s e d i m e n t o f t h e t h r e e r i v e r s e x h i b i t e d a s i g n i f i c a n t1 3y e a r r e s o n a n c e c y c l ew i t h p r e d o m i n a n t l yp o s i t i v e p h a s e e v o l u t i o nd u r i n g1965 1975.[C o n c l u s i o n]T h er u n o f fa n ds e d i m e n t f l u x e s i n t ot h es e ao f t h et h r e e m a j o rr i v e r so fC h i n a w e r e c h a r a c t e r i z e db y s i g n i f i c a n tt r e n d,m u t a g e n i c i t y,a n d p e r i o d i c i t y.E f f e c t i v e w a t e r s h e d d e v e l o p m e n ta n d m a n a g e m e n t c o u l db em o r e e f f e c t i v eb a s e do n t h e s e r e s u l t s.K e y w o r d s:r u n o f f a n d s e d i m e n t f l u x;t r e n d;m u t a g e n i c i t y;p e r i o d i c i t y;c r o s sw a v e l e t t r a n s f o r m作为连接陆地和海洋的纽带,河流每年携带约2.00ˑ1010t泥沙进入海洋[1],这对于河道㊁三角洲和河口地貌的塑造有重大影响[2]㊂与此同时,水沙输移会携带大量生物和化学污染物到达河口,一定程度上破坏了河口和近海岸地区的生态环境[3]㊂近几十年来,人类活动和气候变化显著影响了河流的自然过程,导致河流入海泥沙减少,三角洲被侵蚀的现象成为全球关注的话题㊂对于河流入海泥沙变化的研究是国际地圈生物圈计划(i n t e r n a t i o n a l g e o s p h e r e-b i o s p h e r e p r o g r a m,I G B P)及其核心项目海岸带陆海相互作用(l a n do c e a n i n t e r a c t i o n i n t h e c o a s t a l z o n e,L O I C Z)的目标[4],亦有助于理解河流三角洲的演化㊂已有研究表明河流的年径流量和泥沙量波动变化[5-7],以黄河㊁长江和珠江为例,作为中国最大的三条河流,其变化过程影响着西太平洋的淡水和泥沙输送量㊂同时,受人口增长和经济发展的影响,黄河㊁长江和珠江的开发利用程度相对较高㊂地理区位及人类活动的差异导致三大河流水沙演化模式各异㊂L i u F e n g等[8]的研究表明,20世纪50年代至21世纪初期,三大河流(黄河㊁长江㊁珠江)径流量的年减少量仅为6.00ˑ108m3,下降趋势不显著,而总输沙量则显著下降,年减少量达3.11ˑ107t;研究时段内黄河泥沙量对海洋的贡献率由71.8%下降至37.0%,长江和珠江泥沙通量对海洋的贡献分别由24.2%和4.0%上升至53.0%和10.0%;最重要的是径流量和输沙量的年际变化受到厄尔尼诺/南方涛动等气候振荡的影响,输沙量的长期下降趋势则主要受人类活动影响㊂褚忠信等[9]对比黄河和长江流域降水与径流的关系,结果显示长江的径流量主要受降水的影响,其径流周期与降水周期关系密切,而黄河的径流量在人类活动的影响下,周期性趋势不显著㊂这些研究的时间较早,受研究目标和方法的影响,新时期三大河流入海水沙的趋势性㊁变异性和周期性演化特征仍需补充完善㊂中国河流总输沙量的变化影响东亚超级三角洲的演化,进而影响西太平洋大陆架的环境变化,这一过程的影响机制较为复杂㊂河流的径流量和泥沙量是动态变化的,通过对其动态过程的分析可以探知自然环境和人类活动影响的水文时间序列变化㊂此外,黄河㊁长江㊁珠江分处在不同的气候区,流域范围内的社会经济发展状况也显著不同,由此形成了水沙变化的不同模式㊂21世纪以来,人类活动影响的河流径流量和输沙量呈现新的变化特征,基于动态更新的水沙数据,分析不同河流水沙的变化特征具有科学和现实意义㊂本文收集黄河(利津站)㊁长江(大通站)㊁珠江(高要站㊁石角站㊁博罗站)5个水文站1960 2020年的水沙资料,应用滑动平均法㊁P e t t i t t检验法㊁双累积曲线法等对三大河流入海径流量和泥沙量的趋势性㊁年际变异性特征进行讨论;同时利用M o r l e t小波分析包括交叉小波分析和小波相干性对水沙过程的周期性特征进行探讨㊂本文的研究结果一方面可以综合对比三大河流水沙的动态特征,另一方面可以为流域开发和管理提供理论依据㊂1研究区域黄河㊁长江㊁珠江自北至南分布,是中国的三大河流,总计向海洋输送的淡水㊁泥沙及溶解固体分别占世界总量的3%,9%和7%[10]㊂黄河和长江发源于青藏高原,干流长度分别为5464和6397k m,流域面积约7.50ˑ105和1.80ˑ106k m2㊂珠江发源于云贵高原,全长2400k m,流域面积约4.50ˑ105k m2(图1)㊂黄河以头道拐和花园口为界分为上游㊁中游和下游,突出特点是 水少沙多,水沙异源 ,水量约占全国河流径流量的2%,主要来自上游兰州站以上流域,泥沙主要来自中游黄土高原地区,约占总泥沙量的90%[11]㊂下游利津站是河流入海的最后一个水文站,位于山东省利津县,控制着黄河入海的水沙量㊂长江以宜昌和湖口为界分为三段,约一半的径流和泥沙来自宜昌上游㊂下游区大通站位于安徽省池州市,基本不受潮流影响(控制流域占全流域总面积的94%),是长江入海水沙的参考站㊂珠江是一个复合型水系,有西江㊁北江和东江三条主要支流㊂其中西江是最大的支流,径流量和泥沙量分别占珠江总水量和沙量的841水土保持通报第44卷77%和89%,北江次之,东江的径流量和含沙量最低㊂西江和北江经思贤滘汇入珠江三角洲,东江在东莞市石龙镇汇入珠江三角洲,汇流前的主要水文控制站分别是高要站(西江)㊁石角站(北江)和博罗站(东江)㊂图1黄河㊁长江㊁珠江流域区位图F i g.1S c h e m a t i cm a p o fY e l l o wR i v e r,Y a n g t z eR i v e r a n dP e a r lR i v e r b a s i n2材料与方法2.1数据来源黄河㊁长江㊁珠江入海口5个水文站20世纪60年代至2020年的年径流量和泥沙量数据来源于中华人民共和国水利部(h t t p:ʊm w r.g o v.c n/)㊁‘中国河流泥沙公报“㊁中国水利部黄河水利委员会(历史测量数据,h t t p:ʊw w w.y r c c.g o v.c n/)㊁长江水文网(h t t p:ʊw w w.c j h.c o m.c n/i n d e x.h t m l)㊁华东师范大学(历史保存数据)㊁广东省水文局(历史测量数据,h t t p:ʊs l t.g d.g o v.c n/)㊁中山大学(历史保存数据)㊂统计年份见表1㊂3条河流主要大坝建设数据(表2)来源于中国大坝工程学会网站(h t t p:ʊw w w.c h i n c o l d.o r g.c n/)㊂2.2研究方法研究采用滑动平均法㊁双累积曲线法㊁P e t t i t t突变检验法对水沙序列的趋势性和变异点进行分析,周期性特征分析采用小波变换,另外,研究借助交叉小波分析和小波相干谱对径流量和泥沙量的共振周期与相干性进行探讨㊂滑动平均法应用M a t l a b进行数据分析,主要思路是将时间序列x1,x2 x n的几个前期值和后期值取平均,求出新的序列y t㊂计算公式[12-13]为:y=12k+1ðk i=-k x t+i(1)式中:y t表示新序列;k为滑动平均尺度;x t+i表示参与此次生成新序列的旧序列值;k=1时,y t为3a 滑动平均值,k=2时,y t为5a滑动平均值㊂表1黄河㊁长江㊁珠江下游水文站历史水沙统计年份T a b l e1R u n o f f a n d s e d i m e n t d a t a o f5h y d r o l o g i c a l s t a t i o n s i n Y e l l o w,Y a n g t z e a n dP e a r lR i v e r河流水文站经纬度水沙统计年份黄河利津118ʎ18'18ᵡE,37ʎ31'20ᵡN1960 2020长江大通117ʎ36'43ᵡE,30ʎ46'41ᵡN1950 2020高要112ʎ27'13ᵡE,23ʎ02'43ᵡN珠江石角112ʎ56'59ᵡE,23ʎ33'39ᵡN1960 2020博罗114ʎ17'42ᵡE,23ʎ09'50ᵡN注:‘河流泥沙公报“中的泥沙量是指悬移质部分,不包括推移质㊂双累积曲线法适用于检验两个相关累积变量,主要检测长期水文气象要素趋势的一致性和变化㊂这种方法要求两个变量之间的相关性高,且呈比例关系[14]㊂两个相关变量的连续累积值绘制在一起,如果曲线是一条直线,则变量之间呈比例变化,直线的斜率表示两个变量的相关程度;如果曲线的斜率在某一点发生变化,表明两个变量的关系改变[15-16]㊂文中的数据分析借助E x c e l和O r i g i n完成㊂P e t t i t t突变检验借助M a t l a b进行分析,假设序列长度为T,变化点为t,把假设序列划分为前后两段,即两样本为x1,x2 x t和x t+1,x t+2 x T, P e t t i t t突变检验的本质是检验序列中的两个样本是否来自于同一个样本的M a n n-W h i t n e y统计量[17]㊂统计量U t的计算公式为:U t,n=U t-1,n+ðh j=1s g n(x i-x j)(t=2 n)(2)其中:x i-x j>0;s g n(x i-x j)=1;x i-x j=0;s g n(x i-x j)=0;x i-x j<0;s g n(x i-x j)=-1㊂式中:U t,n为统计量,s g n为符号函数㊂通过U t,n序列的最大值定义统计量K t,n表示最可能的突变点:K t,n=m a x|U t,n|(1ɤtɤn)(3)建立检验统计量p判别相关概率突变点的显著性:p=2e-6K2t,nn2+n3(4)令α为置信度,当p<α时,认为检测出的变异点为显著突变点㊂941第1期郑慧玲等:1960 2020年黄河㊁长江㊁珠江入海水沙通量演变特征表2 黄河㊁长江㊁珠江流域历史较大规模大坝建设T a b l e 2 L a r g e s c a l e d a m s i nY e l l o w ,Y a n gt z e a n d P e a r lR i v e r b a s i n流域水库名称库容量/108m 3建成时间黄河流域青铜峡6.061967上游干流刘家峡571969龙羊峡2471986李家峡16.51997三门峡1621961中游干流万家寨8.961998小浪底126.52000长江流域金沙江干流溪洛渡126.72007向家坝51.92012金沙江支流二滩582000升钟13.91982嘉陵江支流宝珠寺25.51998碧口5.21976岷江干流紫坪铺11.12002岷江支流瀑布沟53.92009龚嘴3.71979鸭河口13.21960汉江干流丹江口290.51968安康25.91993汉江支流黄龙滩11.61978构皮滩55.62008乌江干流乌江渡231983洪家渡49.52002湘江东江91.51986沅江五强溪421996凤滩17.31979资水柘溪36.61962澧水江垭17.41998赣江万安22.21990鄱阳湖水系支流柘林79.21972洪门121961长江干流葛洲坝15.81981三峡3932003珠江流域大王滩5.851960明江那板7.021960西津301964澄碧河11.31966西江大化9.641982鲁布革1.111988岩滩33.81992天生桥1081997百色562006龙滩2732006南水12.431971北江长湖1.491973锦江1.91990飞来峡19.51999新丰江138.961962东江枫树坝19.41973白盆珠12.21985小波变换是时间和频率的局部化分析,通过伸缩平移运算对信号(函数)逐步进行多尺度细化,进而分析信号的多层次时间结构和局部特征㊂本文选用复小波函数M o r l e t 小波作为基函数研究3大河流入海水沙的周期变化特征㊂对于给定的能量有限信号f (t )ɪL (R ),其连续小波变换为[12]: W f (a ,b )=|a |-1/2ʏR f (t ) φ(t -b a)d t (5)式中:W f (a ,b )为小波变换系数;f (t )为一个信号或平方可积函数;a ,b ɪR ;a ʂ0,a 为伸缩尺度;b 为平移参数㊂将小波系数的平方值在b 域上积分,得小波方差为:v a r (a )=ʏ+ɕ-ɕ|W f (a ,b )|2d b (6)交叉小波分析(c r o s sw a v e l e t t r a n s f o r m ,XWT )将交叉谱分析和小波变换相结合[18],从多时间尺度分析两个具有一定物理关系的时间序列在时频域中的共振周期及相位关系㊂交叉小波谱用于在时间 频率空间中找到时间序列里周期性强度一致的区域㊂计算公式为:W X Y n =W X n W y *n(7)式中:X n 和Y n 表示两个时间序列;W y *n为Y n 序列小波变换系数的复共轭,交叉小波功率|W X Yn |值越大,两者在不同时频域上的相关性越显著㊂小波相干性(w a v e l e t c o h e r e n c e ,WT C )用来反映两个时间序列在时频空间的相干程度,小波相干谱用于在时间 频率空间中找到两个时间序列共同变化的区域㊂计算公式为:R 2n (s )=|S s -1W X Y n (s ) |2S s -1|W X n (s )|2 ㊃S s -1|W y n (s )|2(8)式中:S 被称为平滑算子;S s -1|W X Y n (s )|2为两时间序列在某一频率下波振幅的交叉积;S s -1|W Xn(s )|2 和S s -1|W Y n (s )|2分别表示振动波X 和Y 的振幅㊂3 结果与分析3.1 水沙通量趋势及突变分析为分析黄河㊁长江㊁珠江入海水沙通量的趋势,分别对其入海水文控制站监测的水沙时间序列做趋势分析和滑动平均值检验(图2)㊂结果显示黄河入海径流量波动最大,珠江次之,长江最小;泥沙量均显著下降㊂具体来看,黄河入海径流量均值为2.61ˑ1010m3,1960 1986年平均值较高,处在波动的偏高期,1987 2002年,入海径流量减少,处在波动的偏低期,2003 2020年,入海径流量增加,处在波动的平051 水土保持通报 第44卷稳期;入海泥沙量均值为5.30ˑ108t,整体波动下降㊂长江入海径流量均值为8.98ˑ1011m3,变化过程相对平稳;入海泥沙量的均值为3.53ˑ108t,2000年以前相对平稳,之后泥沙量显著下降㊂珠江入海径流量的均值为2.18ˑ1011m3,变化过程比长江显著;入海泥沙量的均值为6.30ˑ107t,1960 1998年,入海泥沙平均值为8.10ˑ107t,1998年以后,入海泥沙均值减少为3.00ˑ107t㊂黄河㊁长江㊁珠江的入海水沙波动变化,在此基础上,通过双累积曲线法㊁P e t t i t t检验法确定径流量和泥沙量的突变年份㊂黄河入海水沙的双累积曲线斜率由249.91变为75.66,转折点为1997年,表明入海泥沙在1997年之后减少㊂P e t t i t t检验显示,入海径流量的统计值于1976 1997年超过0.01显著水平线,1986年达峰值;泥沙量的统计值在1976 2008年超过0.01显著水平线,分别于1986,1997年达峰值㊂综合两种方法判断1986年为黄河入海水沙的突变年份,1997年泥沙量二次突变减少㊂1960 2020年,黄河入海水沙受到自然(气候变化)和人类活动(修建水库㊁进行水土保持㊁干流引水)的广泛影响[19]㊂1970年之前,黄河入海水沙主要受气候变化的影响,随着刘家峡㊁龙羊峡㊁青铜峡㊁小浪底等水利枢纽的建设,入海水沙逐渐被水库控制㊂截至1986年,上游水库累积库容量3.10ˑ1010m3[20],对黄河入海水沙的调控作用明显,统计显示,1986 2020年平均入海泥沙仅为1960 1986年的21.9%, 1986年为黄河入海水沙的突变年㊂此外,20世纪50年代后期黄河流域开始水土保持和流域治理,截至1998年底,黄土高原地区进行的坡耕地改建水平梯田,建设其他类型基本农田,营造水土保持林,人工种草等措施治理面积达1.73ˑ105k m2㊂实测资料显示,70年代以来,水土保持措施多年平均减少入黄泥沙3.00ˑ108t㊂与此同时,1950 2000年利津站多年实测输沙量8.39ˑ108t(2000年中国河流泥沙公报,中华人民共和国水利部h t t p:ʊw w w.m w r.g o v.c n/i nde x.h t m l)㊂1970 1997年水土保持措施影响下的减沙量占利津站总输沙量的36.75%,成为黄河入海泥沙二次突变减少的主要原因㊂长江入海水沙的双累积曲线斜率由5.24变为2.09,转折点出现在1992年,表明入海泥沙在1992年之后减少㊂P e t t i t t检验中,径流量的统计曲线值未超过0.5显著水平线,表明入海径流量未发生显著变化;泥沙量的统计曲线值于1965 2012年超过0.01显著水平线,1992年达峰值㊂综合判断长江入海径流量保持相对稳定,未发生明显变异,泥沙量在1992年突变减少㊂长江流域的气候类型为亚热带季风性湿润气候,多年降水量稳定,受其影响的入海径流量未发生明显变异[21-22]㊂不同于径流量的变化趋势,多年来泥沙量显著下降,主要受到多种人类活动的影响㊂1960s 1990s,长江干支流修建了14座大型水库,累积库容量6.36ˑ1010m3,对入海泥沙的拦截量达55%㊂此外,20世纪80年代末期在金沙江下游及毕节地区㊁嘉陵江中下游㊁陇南陕南地区和三峡库区 四大片 实施长江上游水土保持重点防治工程( 长治 工程)㊂1994年以后,重点防治区逐步扩展到中游的丹江口库区㊁洞庭湖水系㊁鄱阳湖水系和大别山南麓诸水系[23]㊂截至第五期(1999 2003年)项目完成,该工程减少土壤侵蚀量6.00ˑ107t/a,1989 1992年减沙量约1.80ˑ108t[24-25]㊂人类活动影响下,地表覆被变化的累积作用导致长江入海泥沙于1992年突变减少㊂珠江入海水沙的双累积曲线斜率由3.80变为1.28,转折点出现在1999年,表明入海泥沙在1999年之后减少㊂P e t t i t t检验显示,珠江入海径流量的统计值未超过0.5显著水平线,表明径流量未发生显著变化;入海泥沙量的统计值于1984 2010年超过0.01显著水平线,1999年达峰值㊂综合判断,珠江入海径流量未发生明显变异,泥沙量在1999年突变减少㊂珠江流域在亚热带季风气候类型影响下多年降水相对稳定,入海径流量未发生明显变化[21-22]㊂泥沙量的减少受大坝建设㊁水土保持以及挖砂活动的影响㊂1992年,珠江支流西江建成了岩滩水库,导致泥沙量以1.00ˑ107t/a的速率沉积[26],1997年天生桥水库建成,库容量约为岩滩水库的3倍,拦截了西江支流的大量泥沙㊂与此同时,西江流域进行的水土保持措施[27]和挖砂行为[28]减少了入海泥沙㊂北江于1999年建成飞来峡大坝,库容量约2.00ˑ109m3,拦沙效果明显㊂20世纪80年代中期开始,在国家水土保持政策的引导下,北江流域森林覆盖率由73%增至77%[29],固沙作用明显㊂此外,东江上游修建的新丰江水库㊁枫树坝水库和白盆珠水库对其水沙过程有着重要的调蓄作用[30]㊂20世纪90年代以来广泛开展的水土保持措施使得东江流域的植被覆盖率从30%提高到65%,入海泥沙减少至3.50ˑ106~4.00ˑ106t/a[31]㊂1998 2008年在博罗站附近进行的大规模挖砂行为导致泥沙量显著减少[28]㊂西㊁北㊁东江流域的水库建设㊁水土保持以及挖砂活动使得珠江整体的泥沙量于1999年突变减少㊂151第1期郑慧玲等:1960 2020年黄河㊁长江㊁珠江入海水沙通量演变特征图2黄河㊁长江㊁珠江入海径流量和泥沙量变化趋势图㊁双累积曲线图㊁P e t t i t t检验图F i g.2T r e n d i n r u n o f f a n d s e d i m e n t,d o u b l e c u m u l a t i v e c u r v e,P e t t i t t s t e s t o fY e l l o wR i v e r,Y a n g t z eR i v e r a n dP e a r lR i v e r入海泥沙量的急剧减少会影响下游三角洲的形貌特征㊂以黄河三角洲为例,1999年小浪底水库建成后,下游河道泥沙在2000年减少了约1.38ˑ109t,导致黄河三角洲被严重侵蚀[32]㊂2002年黄河调水调沙工程实施以来,入海泥沙的变化幅度减小,三角洲向海推进的速率减缓㊂长江三角洲在三峡大坝建成后亦经历了侵蚀过程,2003年大坝运行以来,宜昌站和大通站泥沙通量的下降速率分别为4.90ˑ107t/a (9.9%)和1.43ˑ108t/a(33.5%),导致中下游河道的侵蚀率达6.10ˑ107t/a[33]㊂珠江河道和三角洲的地貌于20世纪90年代发生变化,西江㊁北江和东江的河床分别下降了0.59~1.73m,0.34~4.43m和1.77~6.48m[34],此外,泥沙含量的下降也导致三角洲的扩张速度放缓[35]㊂在气候变化和广泛人类活动的影响下,黄河㊁长江和珠江三角洲面临着被破坏的风险,随着水坝建设㊁流域引水㊁挖砂等活动的持续进行,预计未来三大河流入海泥沙通量将进一步减少,掌握其入海水沙的变化特征有助于因地制宜采取措251水土保持通报第44卷施对河流三角洲进行保护[8]㊂3.2水沙通量多时间尺度特征本文采用M o r l e t小波分析对1960 2020年黄河㊁长江㊁珠江入海水沙时间序列进行多时间尺度特征分析㊂图3为小波系数时频分布图和小波方差图,时频分布图主要反映水沙序列不同时间尺度的周期及在时间域中的分布,据此判断径流量和泥沙量的变化趋势;小波方差图指示对各序列变化起主要作用的周期,即主周期,小波方差值越大,表明该时间尺度振荡越强,周期越显著㊂黄河利津站小波方差图显示,径流量的主周期分别是38,15,20,4a,小波系数时频分布图(图3)显示,径流量在32~48,12~20a范围内周期变化明显㊂32~48a内,1960 2010年经历了两次 丰 枯 变化,之后振荡趋势减弱;12~20a内,1960 1990年经历了三次 枯 丰 变化,之后振荡趋势减弱㊂泥沙量的主周期分别是20,55,5,38a㊂16~24a内, 1960 1980年经历了两次 枯 丰 变化,1980年以后,振荡周期明显减弱㊂整体来看,黄河入海水沙在年代际尺度上具有一致的演变周期,20和38a,20世纪80年代以前入海水沙共同振荡的周期性趋势较强,之后共同振荡趋势减弱㊂年际尺度上,黄河入海水沙具有4~5a的变化周期,振荡频繁,趋势较缓㊂图3黄河㊁长江㊁珠江径流量㊁泥沙量小波系数时频和方差图F i g.3W a v e l e t a n a l y s i s o f r u n o f f a n d s e d i m e n t o f t h eY e l l o wR i v e r,Y a n g t z eR i v e r a n dP e a r lR i v e r长江大通站小波方差图显示,径流量的主周期分别是35,57,11,5a,小波系数时频分布图显示,径流量在32~40,8~16a范围内存在明显的周期变化㊂32~40a的周期具有全局性,存在于径流的整个阶段,1950 2020年入海径流大致经历了三次 丰 枯 转换期,未来预计将进入丰水阶段㊂8~16a周期的整体振荡较微弱,径流量的 丰 枯 变化频繁, 1990年以后变化不显著㊂泥沙量的主周期分别是55,44,14,29,5a㊂40~60a内,1955 1990年大致经历了一次 丰 枯 变化,之后振荡周期减弱㊂24~ 32,12~20a尺度上,泥沙量 丰 枯 变化频繁, 20世纪90年代以后,转换周期更加趋缓㊂整体来351第1期郑慧玲等:1960 2020年黄河㊁长江㊁珠江入海水沙通量演变特征看,长江入海水沙在年代际尺度上的演变周期具有较强一致性,57(55a)和11(14a),以1990年为界,之前入海径流量和泥沙量的 丰 枯 变化较频繁,之后振荡趋势明显减弱㊂年际尺度上,长江入海水沙具有5a的变化周期,振荡频繁,趋势不明显㊂珠江水沙序列的小波方差图显示,径流量的主周期为36,54,24,12,5a,小波系数时频分布图显示,径流量在32~40,48~56,16~28a范围内周期变化明显㊂32~40a周期具有全局性,存在于径流的整个阶段,第一主周期36a的变化中,径流量平均周期为23a,大致经历了三次 丰 枯 变化;48~56a范围内,径流经历了 丰 枯 丰 的变化过程;16~28a 范围内,径流量的振荡趋势减弱,主要集中于1964 2005年,2005年之后变化不明显㊂泥沙量的主周期为54,23,43,13,5a㊂16~30a内,入海泥沙大致经历了三次 枯 丰 转化,变化时间集中于1960 2000年,之后振荡趋势减弱;12~16a范围内,入海泥沙 丰 枯 转化频繁,1960 2000年大致经历了五次变化,之后振荡趋势明显趋缓;32~48a范围内,泥沙振荡周期较缓,大致经历了两次 丰 枯 变化, 2000 2020年的变化趋势有所增强㊂整体来看,珠江入海水沙在年代际尺度上具有一致的演变周期, 54,24(23a)和12(13a),21世纪之前入海水沙共同振荡的周期性趋势较强,之后入海径流量的周期性规律仍较明显,入海泥沙的规律性减弱㊂年际尺度上,珠江入海水沙具有5a的变化周期,整体变化频繁,振荡趋势不显著㊂综合来看,黄河㊁长江㊁珠江入海水沙的长期演变过程具有显著的年际和年代际尺度周期㊂年代际尺度上,三条河流入海径流量和泥沙量的演变周期具有较强的一致性,黄河水沙共振周期过程集中于1980年以前,长江集中于1990年以前,珠江在2000年以前水沙共同演变趋势性较强㊂年代际尺度上水沙变化周期的差异主要受流域范围内大规模人类活动影响㊂年际尺度上,三条河流入海水沙具有5a的变化周期,径流量和泥沙量的 丰 枯 转换较频繁㊂3.3水沙通量的共振周期对1960 2020年黄河㊁长江㊁珠江入海水沙进行交叉小波分析,图4为径流量和泥沙量的交叉小波谱和小波相干谱㊂箭头方向表示两者之间的相位关系,由左至右表示正相位,由右至左表示反相位,黑色粗实线表示两者之间达到了95%的红噪声检验,黑色细实线为小波影响锥线(C O I),该曲线以外区域由于受到边缘效应而不予考虑[36]㊂交叉小波功率谱颜色越深,对应时域内的频率越强,小波相干谱颜色越深,表明二者之间的相干性越强㊂黄河入海径流量与泥沙量的XWT显示,1963 1974年,径流量和泥沙量在1~4a范围内通过了95%的显著性检验,1985 1991年,在5~6a范围内通过了95%显著性检验,二者呈正相位关系㊂W T C显示,径流量和泥沙量在整个时频空间高能量区内存在显著的共振周期,且高能量区的显著相关性远大于低能量区㊂8~15a周期在整个时间段内均通过95%的显著性检验(两端时间受边界影响),且二者以正相位为主,说明黄河入海水沙演变特征具有极强的一致性㊂长江入海径流量与泥沙量XWT显示,1967 1975年,径流量和泥沙量在1~3a范围内通过了95%的显著性检验,1972 1990年,在6~10a范围内通过了95%的显著性检验,二者呈正相位关系㊂WT C显示,长江入海径流量和泥沙量在1~3,6~ 14a范围内具有相干性,其中,1~3a的周期在1995 2012年通过95%的显著性检验,6~14a的周期在1964 2004年亦通过了95%的显著性检验,二者以正相位关系为主,表明长江入海水沙在相应时段内的演变特征是一致的㊂珠江入海径流量和泥沙量XWT显示,1964 1977年,径流量和泥沙量在1~3a范围内通过了95%的显著性检验,1991 2000年,二者在3~5a范围内通过了95%的显著性检验,以正相位为主㊂WT C显示,珠江入海水沙在整个时频空间高能量区存在显著的共振周期,且高能量区显著相关性大于低能量区,其中,1~5,8~15a的周期相干性较强,1~ 5a的周期在整个时间段内通过95%的显著性检验(两端时间受边界影响),8~15a的周期在1975 2000年通过了95%的显著性检验,二者以正相位关系为主,表明珠江入海水沙演变特征具有极强的一致性㊂交叉小波分析表明1960 2020年黄河入海水沙分别在1~4,5~6a范围内具有共同的振荡周期,显著性区域分别集中在1963 1974年和1985 1991年;长江入海水沙分别在1~3,6~10a范围内具有共同振荡周期,显著性区域集中在1967 1975年和1972 1990年;珠江入海水沙分别在1~3,3~5a范围内具有共同振荡周期,显著性区域集中在1964 1977年和1991 2000年㊂综合来看,黄河㊁长江㊁珠江的入海水沙在年际尺度上具有共同的振荡周期,其中,1~3a的周期通过95%的显著性水平,径流量和泥沙量周期演变的一致范围是20世纪60年代中期到20世纪70年代中期㊂小波相干谱分析表明,三大河流入海水沙以正相位关系为主,研究时段内,黄河在8~15a范围内,径流量和泥沙量的相位关系最显著;长江在近50a(1964 2004年)的过程中,径流量和泥沙量正向显著相关的周期为6~14a,另外在451水土保持通报第44卷。

东营市海洋产业发展现状及对策作者:熊兴菊来源:《河北渔业》 2013年第6期熊兴菊(东营市海洋与渔业局,山东东营 257000)东营市位于黄河三角洲冲击平原,海岸线长413 km,占全省的1/7;滩涂面积 1 200 km2,占全省的2/3;-15 m等深线以内浅海面积4 800 km2,占全省的1/3;3 000 km2土地后备资源主要分布在沿海地区。

生物、石油、天然气、盐卤、地热、贝壳等自然资源丰富,具有发展海洋经济独特的区位优势和资源优势。

1东营市海洋产业发展概况1.1加强海洋生物保护与开发,海洋渔业实现健康快速发展一是做好地方名特产品的保护。

围绕黄河口大闸蟹、黄河口文蛤、黄河口甲鱼等地方名特水产资源,组织实施国家、省、市科研项目,取得了一批具有国内领先水平的科技成果,并通过建立追溯制度,注册商标,开拓市场,提高市场占有率;二是做好名优品种引进工作。

以市海珍品研究所、海洋与水产研究所为技术依托,引进海参、半滑舌鳎、大菱鲆等多种名贵水产品,进行产业化开发,取得显著的经济效益;三是做好新型养殖模式、技术的研究与推广,利用池塘渗水养殖南美白对虾获得成功,探索形成了“上农下渔”盐碱地开发新模式,搞好“黄河三角洲刺参优良品系繁育及配套技术研究”;四是做好设施渔业的产业化开发与示范,推广海珍品工厂化增养殖等现代设施渔业,实行规模化生产,设施渔业已发展到40万m2。

1.2围绕产业链条开展技术攻关,海洋化工产业结构不断优化一是围绕盐卤资源的综合利用,按照循环经济理念,加大对卤水提镁、提溴技术的研发力度,提高了海水、卤水资源的产业化开发水平。

二是围绕盐化工业,拉长盐化工产业链条,开发了甲烷氯化物、环氧丙烷、有机硅等高附加值有机氯产品,实现了盐化工和石油化工产业链条的结合,提高了行业整体科技水平。

三是围绕海洋生物工程,以海洋生物活性物质及保健品开发为重点,依托中国海洋大学等高校院所,组织实施多项海洋生物化工科技项目,开发出甲壳素、壳聚糖、螺旋藻等系列具有良好市场前景的海洋生化制品和海洋药物。

62海洋开发与管理2024年 第2期国土空间规划下海岸带的功能定位及空间响应以上海海岸带为例李娜,屠启宇,程鹏(上海社会科学院城市与人口发展研究所 上海 200020)收稿日期:2023-06-11;修订日期:2024-02-19基金项目:国家社会科学基金项目 长三角区域制度一体化机理及政策行动研究 (20B J Y 060).作者简介:李娜,研究员,硕士生导师,博士,研究方向为区域经济与海洋经济摘要:海岸带规划作为国土空间规划体系中的唯一涉海规划,不仅要对海岸带地区进行陆海统筹综合管控,而且要对海岸带地区的发展进行战略功能引导,以适应海洋强国建设的蓝色发展要求㊂文章分析新一轮国土空间规划对海岸带规划的新要求,提出海岸带规划进行功能定位和空间响应的规划策略和方法;结合上海海岸带发展实际,从多维战略对接㊁区域功能耦合㊁未来发展趋势应对3个方面谋划海岸带功能定位,提出海岸带 三心二市 的功能内涵;在此基础上提出海岸带空间响应策略,主要包括对接国土空间分层逻辑㊁海洋功能区划和岸线区段功能耦合㊁开放式分圈层分区划分㊁落实核心功能诉求㊂关键词:海岸带;国土空间规划;功能定位;空间响应中图分类号:T U 98;P 748 文献标志码:A 文章编号:1005-9857(2024)02-0062-09F u n c t i o n a lO r i e n t a t i o na n dS p a t i a lR e s po n s e o fC o a s t a l Z o n eU n d e rT e r r i t o r i a l S p a t i a l P l a n n i n g:T a k i n g S h a n g h a i c o a s t a l z o n e a s a n e x a m pl e L IN a ,T U Q i y u ,C H E N GP e n g(I n s t i t u t e o fU r b a na n dD e m o g r a p h i cS t u d i e s ,S h a n g h a iA c a d e m y o f S o c i a l S c i e n c e s ,S h a n gh a i 200020,C h i n a )A b s t r a c t :A st h eo n l y s e a -r e l a t e d p l a ni nt h et e r r i t o r i a ls p a t i a l p l a n n i n g s y s t e m ,c o a s t a lz o n e p l a n n i n gs h o u l dn o t o n l y c a r r y o u t o v e r a l l l a n d a n d s e a c o n t r o l ,b u t a l s o g u i d e c o a s t a l z o n e 's d e v e l o pm e n tw i t h s t r a -t e g i c f u n c t i o n s ,s o a s t o m e e t t h eb l u e g r o w t hr e q u i r e m e n t so f t h em a r i t i m e p o w e r .T h i s p a p e ra n a l yz e d t h e n e wr e q u i r e m e n t s o f t h e n e wt e r r i t o r i a l s p a t i a l p l a n n i n g f o r c o a s t a l z o n e p l a n n i n g ,a n d p u t f o r w a r d t h e p l a n n i n g m e t h o d s a n ds t r a t e g i e s f o r f u n c t i o n a l p o s i t i o n i n g a n ds p a t i a l r e s p o n s eo f c o a s t a l z o n e p l a n n i n g.B a s e do n t h e a c t u a l d e v e l o p m e n t o f S h a n g h a i c o a s t a l z o n e ,t h e f u n c t i o n a l p o s i t i o n i n g of t h r e e c e n t e r s a n d t w o c i t i e s w a s p r o p o s e df r o mt h r e ea s p e c t so fm u l t i -d i m e n s i o n a l s t r a t eg i cd o c k i n g ,r e g i o n a l f u n c t i o n a l c o u p l i n g a n d f u t u r e d e v e l o p m e n t t r e n d j u d g m e n t .O n thi s b a s i s ,t h e c o a s t a l z o n e s p a t i a l r e s p o n s e s t r a t e g yw e r e p r o p o s e d ,s u c h a s d o c k i n g t e r r i t o r i a l s p a t i a l s t r a t i f i c a t i o n l o g i c ,m a r i n e f u n c t i o n z o n i n g an d s h o r e l i n e第2期李娜,等:国土空间规划下海岸带的功能定位及空间响应63 f u n c t i o n c o u p l i n g,o p e n z o n a l z o n i n g,a n d i m p l e m e n t a t i o no f c o r e f u n c t i o na p p e a l s.K e y w o r d s:T h e c o a s t a l z o n e,T e r r i t o r i a l s p a t i a l p l a n n i n g,F u n c t i o n p o s i t i o n i n g,S p a t i a l r e s p o n s e0引言加快建设海洋强国是实现中华民族伟大复兴的重大战略任务㊂目前我国海洋经济正由高速发展向高质量发展迈进,海洋空间规划由国家海洋局统一管理转向纳入由自然资源部主导建立的国土空间规划体系㊂海岸带规划作为唯一的国土空间涉海专项规划,将继承和代替原来的海洋功能区划和海岛保护规划,聚焦解决海岸带地区的陆海矛盾冲突,并对海岸带地区进行陆海统筹综合管控和战略功能引导[1]㊂2021年全国省级海岸带专项规划编制工作全面推开,国土空间规划前所未有的体系变革和范式转变对海岸带规划提出新要求㊂因此,海岸带规划如何发挥对总体国土空间规划的辅助支撑作用,以及如何落实陆海统筹的海岸带规划方法等问题亟须探讨㊂海岸带是海洋和陆地相互作用的地带,也是人类经济社会活动最活跃的地区,更是陆海统筹的重要区域[2]㊂美国早在1972年即颁布‘海岸带管理法“,随后世界各国和地区因地制宜开展海岸带综合管理,如沙特阿拉伯重点关注沿海与海洋保护区[3],荷兰从国家㊁区域㊁地方等多个层级实行陆海统一管理[4-5],日本实行海岸带分区管理[6]㊂与发达国家相比,我国海岸带管理和规划起步较晚, 1979年首次开展海岸带管理[2],21世纪以来沿海地区陆续开展海岸带规划编制,辽宁㊁海南㊁福建㊁广东和广西等地相继进行海岸带规划的实践探索㊂2020年深圳和青岛分别开展国土空间规划体系下的海岸带专项规划,为我国开展新一轮海岸带规划提供良好的实践借鉴㊂近年来,学者们不断探讨国土空间规划体系下海岸带规划编制的方法㊁重点和策略㊂①海岸带规划应融入国土空间规划的 五级三类 编制体系[7];海岸带规划应协调陆地主体功能区划㊁海洋主体功能区划㊁海洋功能区划㊁土地利用规划㊁城乡规划等规划[8]㊂②探讨海岸带规划落实陆海统筹理念的思路与方法[9-10];从生态㊁生产㊁生活角度,提出 定边界㊁定格局㊁定底线㊁定功能㊁定机制 的 五定 陆海统筹规划思路[11]㊂③从生态约束角度探讨海岸带总体管控格局[12-13];在严格保护㊁生态修复的前提下有序发展海洋功能[14]㊂总之,国土空间规划体系下的海岸带规划研究尚处于起步阶段,目前更多从陆海统筹㊁生态保护和综合管控等角度探讨海岸带规划编制的思路与方法㊂海岸带是陆海交汇的重要区域,承担海洋高质量发展的任务,且需要进行生态约束管控,因此对海岸带地区的战略功能引导尤为重要,亟须从功能定位的视角探讨海岸带规划的方法和技术路线㊂1海岸带规划功能引导面临的问题1.1以陆定海,海洋功能战略性不足长期以来,我国海岸带规划多从生态约束角度进行管制,对空间功能引导的讨论较少,还存在以陆看海㊁以陆定海的传统观念,往往把海洋资源㊁海洋空间作为背景和条件㊂究其原因主要包括3个方面:①由于海洋具有流动性㊁立体性等自然特性,海洋设施和活动多依赖陆地,进而形成以陆定海的规划思维,对海域空间利用不足;②对海洋的认识有限,缺乏海洋资源和海洋经济发展的基础数据,对海洋水文动力条件㊁生态环境保护需求考虑不足,进一步制约海岸带功能引导[15];③城市总体规划以及国民经济和社会发展规划等陆域规划完备,而海洋战略性规划缺位,对海岸带功能引导不足㊂1.2以生态约束为主,开发与保护缺乏融合长期以来我国海岸带规划和管理政策以生态保护为主㊂2017年我国围绕海洋环境保护目标开始实施海洋督察政策并制定系列政策措施,包括控制自然岸线保有率㊁严格管控围填海等[16]㊂除福建㊁江苏㊁青岛㊁威海等少数地区出台海岸带保护与利用管理相关条例外,其他地区基本以‘海岸线保护与利用管理办法“‘关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知“等国家层面的政策文件为依据㊁以自然岸线保有率的单一指标为抓手开展海岸带管控工作㊂然而以生态约束为主的海岸带规划64海洋开发与管理2024年与管理,与综合性极强的海岸带自然和社会特性不相符,此外加快建设海洋强国要求实现 蓝色增长 ㊂为此,海岸带规划亟须在保障海洋生态环境的基础上引导功能的合理开发,促进开发与保护融合发展㊂1.3规划之间衔接不足,陆海功能缺乏统筹陆域规划和海域规划的编制基础长期存在差异,且规划的步骤㊁方法㊁绘图㊁指标㊁程序㊁期限等差异较大,缺乏对比和衡量标准[17-20]㊂在国务院机构改革前,城市总体规划㊁土地利用总体规划和海洋功能区划分别由不同部门负责编制,在主导功能上的衔接不足,导致部分区域的陆海功能定位存在矛盾冲突㊂例如:海洋功能区划将某海域定位为旅游休闲娱乐用海,但城市总体规划将该海域后方的陆域划定为非建设用地,难以为旅游基础设施建设提供足够的空间㊂因此,在国土空间规划改革的背景下,应避免这种规划不衔接㊁功能不统筹的问题㊂同时,国土空间规划改革使海域使用依据发生转变,其中省级规划聚焦宏观陆海分区管控,市级规划重点管控陆海用途分类㊂但目前海域管理板块的详细规划管控仍缺位,在实际操作层面无法像陆域一样实行精细化的用途管制和功能引导[21]㊂1.4开发深度不足,跨部门跨地区管理割裂目前我国海洋功能开发深度不足且利用效率较低,主要表现在3个方面㊂①海岸线开发过度与海域开发不足并存㊂我国海洋经济功能主要集中在海岸线,侵占滨海湿地㊁非法围填海等现象时有发生,过度捕捞问题严重㊂与此同时,海域空间利用效率不高,尚未形成分层立体式的海域开发利用格局㊂②海洋功能布局缺少区域联动㊂我国海洋产业布局同质化严重,京津冀㊁长三角以及粤港澳大湾区三大沿海城市群的区域联动主要体现在陆域上,海岸带和海域的空间联动较少㊂③海域管理较为薄弱㊂在国务院机构改革后,陆海空间管理事权统一到自然资源部门,海域管理仍需强化㊂2国土空间规划对海岸带功能定位与空间响应的新要求新时代的国土空间规划目标实现多规合一㊁陆海统筹,这对海岸带功能定位与空间响应提出新要求㊂2.1生态约束与开发利用融合发展新时代的海洋高质量发展成为加快建设海洋强国的重要内容,在保护海洋生态环境的前提下实现蓝色增长成为国土空间规划体系中海岸带规划的重点关注㊂荷兰㊁英国㊁美国等国家的海洋发展陆续由单一的海洋生态环境保护转化为多目标发展,其中荷兰的海岸带发展兼顾自然环境保护㊁经济高质量增长㊁社会公共利益共享等多重维度[22]㊂因此,我国海岸带规划应着眼于生态约束与开发利用融合发展㊂①协调海洋保护与开发利用的关系,在保障海洋生态环境的基础上实现海洋资源可持续利用和高质量发展,海岸带功能定位应着眼于城市发展总体目标和功能定位的需求㊂②立足于海洋资源流动性和空间立体性的特点,推进各类功能协调发展[16]㊂2.2陆域功能与海域功能统筹发展将海洋规划纳入国土空间规划体系要求从全域角度谋划海洋空间的功能与发展㊂①陆海全域的蓝色经济发展既要防止以陆定海,又要避免 就海洋谈海洋 ㊂蓝色经济的概念于1999年在加拿大 蓝色经济与圣劳伦斯发展 论坛上被首次提出, 2012年在联合国可持续发展大会上正式被官方文件接受㊂蓝色经济有别于海洋经济,其打破海洋经济关于 经济活动资源来自海洋 的认识,强调海洋周边城市的作用,以可持续发展为核心理念,推动陆海经济一体化发展[23]㊂②全域海洋的立体视角要求海岸带规划不局限于滨海地区,而要将海域立体空间和海岛等元素纳入,并积极参与深远海㊁极地等的战略开发㊂2.3发展基础与未来战略相结合作为我国中长期发展规划,新一轮国土空间规划的规划年限为2025年和2035年,这就要求海岸带规划适应战略目标需求,将海洋发展基础与未来发展战略相结合㊂①立足于海洋发展基础,破除陆域规划的思维惯性,不仅考虑海洋资源和海洋产业,而且充分考虑海洋资源流动性㊁空间立体性㊁开发高风险性等特性㊂②体现中长期规划的战略性,充分考虑经济发展周期㊁海洋经济技术突破等因素第2期李娜,等:国土空间规划下海岸带的功能定位及空间响应65以及重大海洋风险灾害对海岸带功能的影响,如上海海岸带规划应考虑长周期的海平面上升对城市发展的影响㊂2.4 跨区域功能联动与协同发展新一轮的国土空间规划应充分体现区域协调发展战略,将跨区域合作理念延伸到海洋发展领域㊂为此,海岸带功能定位与空间响应要具有区域合作视野,与周边地区的海岸带功能错位发展,避免海域重复建设与恶性竞争㊂同时,注重跨区域海上重大基础设施和项目的对接与协调,贯通沿海大通道,推动海岸带基础设施互联互通㊂深圳率先编制的‘深圳市海岸带综合保护与利用规划(20182035)“专门设置一节阐述区域合作,以推进粤港澳大湾区海岸带功能与空间的一体化发展㊂上海海岸带规划应充分考虑与江苏㊁浙江等的区域合作与重大基础设施的互联互通㊂3 上海海岸带功能定位的视角与策略上海是长三角城市群的核心城市,海洋资源丰富,拥有世界第一大集装箱港㊂上海海岸带功能定位应在海洋特色优势基础上,坚持陆海统筹和区域协调发展,注重战略性㊁协调性和前瞻性㊂3.1 战略性:国际㊁国家㊁城市战略对接3.1.1 顺应国际海岸带发展新态势纵观近年来国际海岸带相关发展规划,海洋科技和数字化发展成为新态势,深海㊁极地等领域成为关注热点㊂2020年日本船级社推出 数字化总体设计2030 计划,英国国家海洋学中心推出 五年发展战略 ,均着眼于海洋科技创新㊁深海探测技术等领域㊂此外,全球海洋中心城市概念的提出和评价引领海洋发展新趋势,有学者提出从航运㊁海事金融与法律㊁海洋科技㊁港口与物流㊁城市吸引力和竞争力5个方面构建评价体系[24]㊂全球海洋中心城市的内涵可以理解为国际大都市综合发展与海洋发展的协同互济㊂根据2020年全球海洋中心城市排名与全球化与世界城市研究网络(G a W C )全球城市得分,上海海洋发展创新能力仍有待提高(图1)㊂因此,海洋科技创新中心将成为上海海岸带的重要功能㊂图1 2020年全球海洋中心城市排名与G a W C 全球城市得分F i g .1G l o b a l o c e a n c e n t e r c i t y r a n k i n g a n dG a W C g l o b a l c i t y sc o r e i n20203.1.2 落实国家海洋发展战略海岸带是加快建设海洋强国的重要空间载体,须通过把握海洋强国的内涵来确定海岸带发展的重点㊂从内容上看,海洋强国建设包括海洋资源开66海洋开发与管理2024年发㊁海洋经济发展㊁海洋科技创新㊁海洋生态文明建设㊁海洋权益维护等方面;从空间上看,海洋强国建设强调从浅水向深水㊁从近海向远洋拓展,同时关注公海㊁国际海底区域和极地等领域[25]㊂我国海岸带的发展定位应遵循国民经济和社会发展规划纲要㊁海洋经济发展规划等上位规划的要求㊂我国 十四五规划 明确提出建立现代海洋产业体系㊁打造可持续海洋生态环境㊁深度参与全球海洋治理三大涉海任务㊂上海作为国际化大都市,应在前二项任务的基础上勇于承担参与全球海洋治理的功能,发挥海洋科研优势,深化海洋环境监测和保护㊁海洋科学研究和海上搜救等领域的国际合作,参与北极地区务实合作,共建 冰上丝绸之路 等㊂3.1.3对接城市功能定位上海海岸带功能定位应与上海城市功能定位相对接,积极落实‘上海市城市总体规划2017 2035“以及上海 十四五规划 提出的涉海发展功能定位㊂上海海岸带发展与功能定位应支撑国际经济㊁金融㊁贸易㊁航运和科技创新 五个中心 建设,促进陆海一体化发展,着重体现国际航运㊁海洋科技创新㊁海洋服务㊁海洋文化等功能,在空间上聚焦陆域与海域国土空间资源一体化利用㊁杭州湾化工产业一体化发展㊁南汇滨海新城建设以及长江口及海洋生态环境优化等㊂3.2协调性:区域尺度的功能对接与耦合3.2.1河口与海洋协同发展上海海岸带是典型的河口-海岸带,其功能定位应重视河口与海洋的相互作用以及演变趋势㊂上海河口已由 喇叭 形逐渐演变为 三级分汊㊁四口入海 格局,河口岸滩沉积并呈现 北岸沙岛并岸㊁南岸边滩推展 的趋势㊂长江上游来沙减少直接导致长江口滩涂湿地淤涨速率减缓,局部区域开始出现侵蚀,滩涂湿地总面积呈减少趋势且稳定性受到威胁㊂因此,上海海岸带功能定位应考虑沙-水动态变化的协同发展,注重海洋生态文明建设㊂3.2.2跨区域功能协同发展上海海岸带发展应 基于上海㊁跳出上海 ,从长三角区域一体化的战略高度谋划功能定位㊂一方面,注重长三角海洋功能错位发展㊂从上海㊁江苏㊁浙江的海洋发展 十四五规划 定位和发展基础来看,江苏和浙江的海洋制造业基础雄厚,而上海的海洋服务业优势明显㊂2020年上海海洋服务业占海洋生产总值比重为70.1%,其中海洋交通运输㊁海洋旅游等服务业优势突出㊂另一方面,重大海洋功能与周边地区共建共享㊂上海的国际航运中心建设应与江苏的通州湾㊁浙江的宁波-舟山港联动发展,分别打造上海国际航运中心的 南北两翼 ㊂加速推进沪舟甬大通道建设,海岸带功能空间布局为区域合作预留战略链接㊂3.3前瞻性:从未来发展趋势谋划功能定位3.3.1应对海洋灾害的韧性功能上海海岸带发展应考虑风暴潮㊁赤潮㊁海啸等海洋灾害以及海平面上升的影响㊂上海处于江海河湾的交界处,历史上曾遭受风暴潮㊁巨浪及赤潮等海洋灾害的侵袭㊂同时,全球气候变暖导致海平面不断上升,将对上海海岸带发展带来全局性影响㊂1978 2007年上海海平面上升115mm,此后呈加速态势,高潮位出现频率随之增加[26]㊂因此,上海海岸带应从更长时间跨度的发展趋势谋划功能定位,提升应对重大海洋灾害的韧性功能㊂3.3.2适应海洋科技的创新功能海洋重大科学技术突破将对海岸带和海洋资源开发利用产生深远影响,如深海资源勘探和开发技术将使未来能源结构产生重大变化㊂国际海底区域蕴藏极其丰富的多金属结核㊁富钴结壳㊁多金属硫化物等资源,目前我国致力于突破天然气水合物规模化开发关键技术,预计2030年可实现可燃冰的商业化开采㊂上海海洋科研资源丰富,在深海㊁极地等领域具有优势学科,应承担建设具有全球影响力的海洋科技创新中心的功能㊂3.4上海海岸带功能定位与内涵基于上述分析,上海海岸带应承担 五大核心功能 ,打造 三心二市 即国际航运中心㊁海洋科创中心㊁海洋服务中心㊁海洋文化大都市和海洋生态文明城市㊂国际航运中心建设应发挥上海深水港优势,大力发展现代航运服务业,建立连接国内国际的多式第2期李娜,等:国土空间规划下海岸带的功能定位及空间响应67联运枢纽,积极参与 21世纪海上丝绸之路 建设㊂海洋科创中心建设是上海建设全球科技创新中心的重要内容,其功能主要体现在海洋科技创新资源集聚㊁海洋重大关键领域创新引领㊁海洋产业科技创新活跃㊁高端海洋制造业发达以及创新生态环境良好,在全球价值网络中发挥显著的增值功能和支配作用㊂海洋服务中心建设体现现代海洋城市的核心竞争力,包括基础服务和现代服务,可提升上海对于全球海洋资源的配置能力㊂其中,基础服务包括海洋气象㊁海洋防灾等综合海事服务,现代服务包括海洋金融㊁法律㊁信息㊁咨询等服务㊂海洋文化大都市建设应深挖上海海洋文化资源,大力发展海洋旅游业,积极举办具有全球影响力的国际海洋会展和海洋会议,提升全球海洋治理能力和海洋文化 软实力 ㊂海洋生态文明城市建设是上海建设 生态之城 的重要内容,包括海洋资源节约㊁海洋生态修复和海洋环境保护等方面㊂应在重点区域建立海洋生态文明示范区,如在崇明国家可持续发展实验区构建海岛可持续发展的绿色技术体系和科技示范基地,为 一带一路 建设提供 上海经验 ㊂4上海海岸带空间响应的原则与策略上海海岸带规划应对接国土空间总体规划,积极响应海岸带核心功能诉求,其空间响应的原则和策略主要体现在4个方面㊂4.1对接国土空间分层的价值逻辑和规划逻辑海岸带规划作为国土空间规划体系中的专项规划,应从价值导向和规划方法上与其对接㊂在价值逻辑上,从国土空间整体格局出发,以生态㊁生产㊁生活分层规划空间,并充分识别不同空间的价值[27];在规划逻辑上,借鉴荷兰‘兰斯塔德规划2040“提出的自然资源层㊁网络流量层㊁人居文化层3层空间逻辑,按照不同的空间性质分类,系统把握各类空间的关键要素㊁运行特征和动力机制㊂上海海岸带规划应重点把握生态海域(岸线)㊁生产海域(岸线)和生活海域(岸线)的划分(图2)㊂长期以来,上海海岸带以生产功能开发为主,新一轮规划应注重生活岸线的保护与利用,为公众亲海㊁游海保留空间,如在上海金山区推动卫二路至卫六路3.3k m生产岸线转型为生活岸线㊂图2海洋 三生空间 与立体分层开发利用F i g.2 P r o d u c t i o n-e c o l o g i c a l-l i v i n g s p a c ea n dt h r e e-d i m e n-s i o n a l l a y e r e de x p l o i t a t i o na n du t i l i z a t i o no fm a r i n e s p a c e4.2推动海洋功能区划和岸线区段的功能耦合上海海岸带规划应在继承和优化原有海洋功能区划的基础上,结合新时代海洋空间管控要求以及产业用海需求,将海洋功能区细分为3类一级区(生态保护区㊁生态控制区和海洋发展区)以及8类二级区㊂结合海岸带特征,将生态岸线㊁生活岸线㊁生产岸线与功能分区对接,划分多个海岸带区域并细分多个分区单元,塑造差异化的岸线功能和滨海空间风貌,加强分区单元的陆海管控㊂探索编制陆海一体的详细空间规划,推进海岸带陆海协同发展,形成海洋功能区划与岸线区段的功能耦合(图3)㊂同时,在海岸带功能分区中设置多条入海河道生态廊道,承担陆海生态协同功能,支撑海岸带分段功能划分㊂4.3开放式分圈层和分区划分空间格局海岸带空间格局划分应遵循区域协同和近海远海协同的原则㊂上海海岸带可分为由近及远的3个圈层功能空间格局㊂①第一圈层以交通廊道串接 沪苏浙 重要功能节点,成为东部沿海发展大走廊和国内国际双循环枢纽㊂这一层充分考虑上海与通州湾㊁宁波-舟山港联动发展以及共建上海国际航运中心,并从空间上为建设沪舟甬大通道预留战略链接㊂②第二圈层联动长江口与杭州湾,推动海域㊁岛屿㊁滩涂㊁湿地等生态共保㊁风险联控㊁文旅互68 海洋开发与管理2024年融,打造东部海洋生态文旅发展带㊂③第三圈层突出领海基线外12nm i l e ㊁24nm i l e ㊁200nm i l e 的海洋权益维护以及确保 21世纪海上丝绸之路 的安全畅通㊂图3 海洋功能区划和岸线区段的功能耦合F i g .3 F u n c t i o n a l c o u p l i n g b e t w e e nm a r i n e f u n c t i o n a l z o n i n g an d s h o r e l i n e s e c t i o n s 与此同时,将上海海域空间划分为3个陆海统筹分区即东海区㊁北滩区㊁南湾区,突出海域的分片保护和发展的差异化㊂其中,东海区为生态保护与战略发展管控区,承担港口航运和渔业资源保护功能;北滩区为生态建设与战略空间预留区,承担港口航运㊁生态和渔业资源保护功能,并将横沙岛作为战略留白区;南湾区为生态改善与生态价值转换区,承担港口航运㊁能源开发㊁生态和渔业资源保护功能,加快推进生态环境改善与修复㊂4.4 落实核心功能空间诉求,构建系统化空间响应策略在空间约束背景下,聚焦国际航运㊁海洋科创㊁海洋服务㊁海洋文化和海洋生态文明五大核心功能,亟须构建系统化空间响应策略㊂①明确各项核心功能空间布局的整体导向㊂国际航运功能需要高效集约利用深水航道资源和港口等交通运输岸线资源,海洋科创功能需要保障海洋科创和海洋高端制造的用海㊁用岛㊁用地需求,海洋服务功能需要推动海洋高端服务集聚区建设,海洋文化功能需要提高高品质生活海域(岸线)比重,海洋生态文明功能需要开展全海域生态环保,保护自然岸线㊂②构建核心功能赋能网络㊂推动航运㊁科创㊁服务㊁文化和生态等功能的多区多点布局和全域链接,实现市域网络化发展㊂③突出近期旗舰项目引领和远期战略空间预留㊂围绕核心功能配置旗舰项目,形成新一轮发展引领;远期预留战略空间,适时谋划并推动重点区段发展转型㊂基于上述分析,上海海岸带功能格局应为 双核三带三区多点多廊 的空间结构㊂ 双核 指南汇新城主核与长兴岛副核,其中南汇新城主核承载海洋航运㊁科创㊁服务㊁文化和生态等综合核心功能,长兴岛副核主要承载海洋科创和制造等核心功能; 三带 指综合功能发展带,包括海洋现代服务业发展带㊁世界级航运与海洋产业发展带以及东部海洋生态文旅发展带; 三区 指陆海统筹的功能分区; 多点 指多个功能性网络节点; 多廊 指多条生态廊道㊂5 结语海岸带作为陆海交汇地区,生态环境脆弱,社会经济活动聚集,是陆海统筹的重要承载地㊂在新一轮国土空间规划体系下,海岸带规划作为唯一涉海规划,在注重生态约束和管控前提下,应注重蓝色经济功能的引导与发展㊂本研究从新一轮国土空间规划对海岸带规划的新要求出发,探讨海岸带规划功能定位和空间响应的策略与方法㊂以上海海岸带为例,从多维战略对接㊁跨区域协同发展以及发展趋势预判等方面提出 三心二市 的功能定位,即国际航运中心㊁海洋科创中心㊁海洋服务中心㊁海洋文化大都市和海洋生态文明城市;在空间上提出对接国土空间分层逻辑㊁海洋功能区划和岸线区段功能耦合㊁开放式分圈层分区划分㊁落实核。

第五章海洋开发第一节 海岸带开发【课程标准】列举海岸带开发利用的主要方式。

【学习目标】1、阅读材料,能说出海岸带的范围;2、阅读图文材料,能概括出海岸带经济发展的优势;3、阅读材料,能归纳出港口建设的区位条件; 【学习过程】一、海岸带开发及其开发利用优势 1.海岸带:活动一:阅读下图,完成填空。

(1)狭义:主体是指 ;(2)广义:是指 向 两侧扩展到一定宽度的带状区域。

活动二:阅读教材P46,完成下列填空:2.海岸带开发条件:(1)自然:①位置:海域和陆域的地带。

②资源:自然资源兼备和海洋双重性质,资源类别和最为丰富。

③生产力:是海洋、陆地和之间各种过程相互作用最活跃的区域,具有很高的和。

(2)社会:海岸带密集,集中,具有、、等优势。

二、海岸带开发利用方式活动三:阅读教材P46-47,完成下列填空:1.滩涂资源开发:①滩涂概念:大潮时位于线以下,线以上的的特殊地带。

②滩涂的用途:、、、、;③发展滩涂养殖的条件:充足、适宜、丰富,是海洋鱼类回游、产卵、繁殖后代的家园。

④存在问题:围垦农田导致土壤;围造盐田、虾池诱发;河口围堵引起。

2、港口建设:⑴概念:港口是货物和旅客并变换运输方式的场所,由和两部分组成。

⑵区位因素:因素陆域:筑港条件地势,有足够的长度和,用以布置库场、铁路、道路及生产辅助设施。

社会经济因素腹地有的经济腹地。

交通的交通。

依托城市尽量依托,以提供港口建设所需要的大量人力、物力、财力。

(3)港口规划中应研究的问题:①准确预测腹地范围和港口;②评价腹地范围内水平、资源程度及其生产潜力;③研究港口与腹地间的条件。

影响港口选址的区位因素:活动四:结合材料,回答问题。

材料一港口吞吐量是一个港口每年经水运输出、输入港区并经过装卸作业的货物总量。

它是衡量港口规模大小及能力的最重要的指标。

影响因素主要有两类,一类是的区域社会经济能力,如腹地的大小,生产发展水平的高低等;另一类是港口本身的建港条件,包括陆域条件和水域条件。

第19卷第5期2004年10月地球科学进展ADVANCES IN EARTH SCIENCEVol.19 No.5Oct.,2004文章编号:1001 8166(2004)05 0808 09黄河三角洲海岸带陆海相互作用概念模式黄海军,李 凡(中国科学院海洋研究所,山东 青岛 266071)摘 要:根据陆海相互作用的观点,黄河流域、黄河干流、河口三角洲及其邻近海区的生态环境相互联系,组成了一个有机的生态系统链,可称为黄河 渤海生态系统。

黄河流域的降水量、土壤植被条件使黄河干流具有水少沙多、水沙异源和水资源缺乏的特征。

干流入海水、沙通量变化影响了黄河三角洲地区的侵蚀、堆积和发育过程。

黄河物质入海后在河口及邻近海域形成了具有高生产力的生态环境和著名的渔场。

据此绘出了黄河 渤海生态环境内各环节相互联系的概念模式图,并提出了黄河流域大面积水土保持和南水北调工程逐步展开等新环境下,本区陆海相互作用的研究方向。

关 键 词:黄河三角洲;黄河 渤海生态系统;陆海相互作用;物质通量中图分类号:P737.1 文献标识码:A根据全球变化的观点,大河作为一条纽带,将陆地和海洋两大部分连接起来,构成了一个有机统一的生态系统。

全世界大河每年将陆地上约43500 km3的淡水、135亿t的泥沙和大量营养盐类输入海洋[1],海洋则通过浪、潮流、海水入侵及大气环流等多种途径不断作用于陆地。

陆地和海洋相互作用的焦点首先集中表现在海岸带,在这里建立各种生态平衡。

其结果一方面在海洋中形成了适宜多种海洋生物生长的良好生态环境,为人类的生存和发展提供了丰富的资源,促进了沿岸的经济发展;另一方面,这里的生态环境又极其脆弱,陆地与海洋环境中各种因素的不断变化和相互作用,使海岸带生态平衡遭到破坏,给人类的生存和社会发展带来危害。

人们可以通过海岸带陆海相互作用的研究,促使海岸带生态环境沿着良性轨道持续发展。

相反,如果处理不当,则可能使其生态环境遭到破坏,并逐渐恶化,给人类的生存和社会发展带来灾害。

海岸带陆海相互作用研究(LOICZ)于1989年正式提出,翌年被列入国际地圈生物圈计划(IGBP),并成为其核心项目之一。

LOICZ的最终目的是通过海岸带陆海相互作用的研究,评价和预测未来在气候变化、土地利用方式的改变、海平面变化及其它人类活动的影响下海岸环境(生态环境和生存环境)的变化与发展,以便为海岸带的综合管理和可持续发展提供科学依据。

大河入海物质通量的变化及其对河口三角洲、近海生态环境、资源可持续发展的影响则是LOICZ研究的重要内容之一[2]。

2003年启动的LOICZ II着重从生物、化学、地质和物理过程的相互作用来研究地球系统动力学,更为强调人类活动在全球变化中的作用[3]。

我国LOICZ研究的基本策略是:突出大河、落足生态、增强预测、积极合作。

即在综合研究大河流域环境变化和人类活动引起的入海物质通量变化和河口及邻近海域生态环境和生物资源响应的基础上,预测今后30~50年的变化趋势,为制定长期的海岸带管理政策提供科学依据。

从陆海相互作用的观点出发,黄河流域 黄河 河口三角洲 渤海(主要是南部)是一个相互联系收稿日期:2003 06 16;修回日期:2004 01 25*基金项目:国家自然科学基金项目 典型淤泥质潮滩沉积动力环境的遥感探测 (编号:40176021);国家863计划海洋监测技术主题项目 黄河水沙变化的三角洲生态环境效应遥感分析 (编号:AA630301 5)资助.作者简介:黄海军(1963 ),男,湖南省韶山人,研究员,现从事海洋地质遥感与GIS应用研究.E mail:h jhuang@的有机的大生态系统,可简称黄河 渤海大生态系统。

在这个系统中,大气环流和某些天文因素的变化影响黄河流域的气候变化,而气候条件、地貌特征和各种人类活动因素决定了黄河的水沙特征和入海水、沙等物质通量。

黄河水、沙、营养盐入海后在海洋环流系统作用下向深海扩散,直接影响渤海和北黄海南部,并在那里形成具有高生产力的良好渔场,同时,在各种海洋动力因素不断作用下,改变着海岸轮廓和海底地形。

在这样一个大的生态系统中包括了许多环节,每个环节的变化将会影响其它环节的平衡进而导致生态系统的破坏,它们是一个有机的整体。

不少学者在对这个大系统中的不同环节或相邻环节的关系上进行过大量研究。

然而,把黄河流域陆地生态环境、人类活动和海洋生态环境有机结合起来,探索区域性可持续发展问题的研究尚少。

本文试图从总体上概括地探讨黄河 渤海大生态系统存在的现实性及其内在联系,对该大生态系统得出一个初步的陆海相结合的完整概念,进一步认识流域内环境保护、水土保持、水利工程、河口整治等各种人类活动和土地利用方式变化与海洋生态环境建设之间的密切关系,以助该区陆地和海洋两大国土得到协调统一的持续发展。

1 黄河流域 黄河 河口三角洲 渤海大生态系统1.1 流域自然环境和黄河水沙特征黄河是我国第二大河,西起青藏高原巴颜喀拉山北麓的古宗列盆地,流经9个省、自治区,横亘于我国北部向东注入渤海,干流长5464km,流域面积752443km2。

黄河穿越了黄土高原等地貌区,自然环境复杂多变,形成了黄河所特有的 水少沙多、水沙异源、水资源缺乏 等特征(图1)。

根据黄委会对多年实测结果的研究,黄河花园口站年平均径流量为469.8亿m3,还原后的天然径流量为559.2亿m3,年平均输沙量高达16亿t[4]。

利津站1950 1979年30年间水文资料统计表明,其年均入海径流量和输沙量分别为432.25亿m3和11.0亿t。

80年代以后年均径流量和输沙量大幅度减少(下文详述)。

如果和长江、珠江比较就可以看出,其年均径流量只有长江的4.7%、珠江的13.7%,而输沙量却是长江的2.34倍、珠江的12.6倍。

黄河水沙异源表现在黄河上游段(河源至内蒙的河口镇),流域面积占全流域总面积的51.3%,天图1 黄河 渤海生态系统略图Fig.1 Sketch of the Yellow river Bohai sea ecosystem然水量占全河总水量的55.9%,而来沙量只占其总量的8.7%。

相反,黄河中游段(河口镇至河南的花园口),流域面积占全流域的45.7%,天然水量占全河总水量的44.1%,而来沙量却占全河总量的91.3%。

其中特别是河口镇至龙门段,流域面积只占全河的14.8%,天然水量占全河的13.0%,而来沙量竟达全河总量的55.7%[5]。

1.2 频繁的尾闾改道和广阔的冲积平原黄河水少、沙多,加上人类活动的影响,下游河道频繁变迁,洪水经常泛滥。

前人曾经统计,自春秋战国至1855年间黄河下游曾发生过6次大的改道。

自西汉(公元前206年)至1938年的2144年中,大的决口泛滥413次[6],年平均0.19次,其中小决口造成的局部泛滥尚未统计。

频繁的决口、改道形成一系列决口扇、扇三角洲和三角洲,其中较大的有7000年前黄骅古三角洲,西汉时期的孟村三角洲,唐宋时代的无棣三角洲,宋朝时期的北镇三角洲,明清时期的杨庄 淮阴三角洲,清末至民国年间的宁海三角洲以及近代的鱼洼三角洲等。

各种大小扇三角洲、决口扇及冲积平原的叠加,形成了北起天津南至淮阴的广阔冲积平原,面积达25万km2。

其中, 1855年黄河下游在铜瓦厢决口夺大清河入海,至1976年5月在西河口人工截流改道的122年间,尾闾段发生了12次较大的改道[7],形成了以宁海为顶点,北起徒骇河、南至南旺河以北的近代黄河三角洲,其面积达5400km2,净淤出土地2422km2,年均造陆速率高达23.0km2,海岸线向海推进速率高达0.21km/a。

1976年5月以来,在河口整治工程中采取了 截支强干 、 定向入海 等一系列稳定流路的措施,至1995年,平均造陆速率达到23.4809第5期 黄海军等:黄河三角洲海岸带陆海相互作用概念模式km2,海岸线在河口沙嘴部分向海延伸速率高达1. 85km/a[8];1996年黄河自清8分汊北移,原河口沙咀受到侵蚀。

1.3 河口三角洲区丰富的湿地资源黄河泥沙淤积不但形成了广阔的冲积平原,而且在三角洲区形成了丰富的湿地资源。

据有关部门统计,黄河三角洲区高程<3m的湿地多达2500 km2。

其中高程在0~3m间的区域面积为1000 km2,-6~0m的区域为1500km2。

湿地中自然保护区的面积为1500km2,其中草原550km2,潮间滩涂380km2,水下岸坡390km2,其余为森林。

湿地主要分布在清水沟流路的南部和北部以及钓口河等废弃河道谷地。

湿地内生物资源极为丰富,保护区内生物多达1900多种,其中国家级保护动物50余种,一级保护鸟类7种,濒危鸟类40余种,1996年3月国际湿地亚太组织批准该保护区为 东亚 澳洲珍禽保护区网络成员 ,翌年3月又批准为 东北鹤类保护网络国际成员国 。

黄河三角洲区湿地资源对该区可持续发展,乃至全球变化研究具有重要意义。

1.4 受黄河入海物质通量影响形成良好的渔场据水利电力部资料统计,至1979年,黄河入海径流量占渤海周围河流总径流量的78.8%,输沙量占93.8%。

黄河入海泥沙约70%淤积在河口三角洲近海区,其余的泥沙在渤、黄海环流系统作用下,向深水区扩散,其影响范围西达渤海湾顶部、东可覆盖整个渤海南部,并穿过渤海海峡南部在山东半岛沿岸流作用下影响到南黄海北部[9]。

在1128 1855年黄河夺淮入海期间,大量泥沙入海,使苏北海岸线向海推进了30~70km,不仅淤出了约1万km2的苏北滨海平原,而且在滨岸浅水区形成了著名的苏北五条沙。

苏北水下老黄河三角洲叠置于老长江三角洲之上,其面积约2.7万km2,发育成著名的苏北浅滩潮流沙脊群,其上的老黄河物质在苏北沿岸流的作用下,经过再搬运过程可影响东海的北部[10]。

黄河径流入海后,除在河口区及其邻近海域形成冲淡水和低盐的渤海沿岸水团外,并参与渤、黄海环流系统,形成山东半岛沿岸流和苏北沿岸流。

在黄河水、沙影响海区,形成了许多著名的渔场,如黄河口外的中国对虾产卵育幼场、渤海湾和莱州湾浅海渔场、山东半岛北部烟威渔场、苏北老黄河口以南的吕泗渔场等,这些海域盛产中国对虾、小黄鱼、兰点马鲛以及三疣梭子蟹、蛤类等珍贵经济鱼类。

综上所述,黄河流域的生态环境不但直接影响黄河干流的水、沙特征,而且可以影响下游陆地、河口三角洲区的生态环境,并且通过入海水、沙通量变化直接影响河口及其邻近海域和渤海南部,甚至黄海部分海区的生态环境。

因此,黄河流域、黄河干流、河口三角洲及渤海南部形成了一个相互联系的 生态环境链 ,构成了黄河 渤海大生态系统。

2 自然环境对黄河 渤海大生态系统的影响2.1 流域内降水量偏少使黄河水资源贫乏黄河流域约40%为干旱、半干旱地区,年均300 mm等降水线大至沿锡林浩特、包头、兰州、玉门 共和一带呈NE SW向延伸。