《伤寒论》真武汤方证浅析

- 格式:pdf

- 大小:82.74 KB

- 文档页数:1

伤寒论第82条:真武汤证伤寒论第82条:太阳病发汗,汗出不解,其人仍发热,心下悸、头眩、身瞤动,振振欲擗地者,真武汤主之。

真武汤方茯苓芍药生姜(切)各三两白术二两附子一枚(炮,去皮,破八片) 上五味,以水八升,煮取三升,去滓,温服七合。

日三服。

本条是非常非常重要的一个条文!本条讲的是真武汤证,即极度阳虚,而且水气泛滥的证候!阳虚为寒,水饮亦为寒,寒为北方之像,北方为玄武真君之位,所以寒水泛滥的病症对应的方剂,就命名为玄武汤。

后为避清世祖玄烨之讳,所以改成真武汤。

本条句首冠以太阳病,说明患者最初是太阳病,太阳病理应用汗法,所以医生给他发汗解表!但是,由于汗不得法,过汗伤阳,所以汗后不解。

这里的不解,可能是表证还在,也有可能是表证虽然没了,但病邪内陷,变成里证了!当然也可能是两者都有,既有一部分表邪未尽,同时寒邪内陷而化寒,形成表里俱寒之相。

事实上,就后面症状来看,也是两种可能:一是没有表证,只有里虚寒和水湿内盛;二是有一点表证,但里寒和水饮特别重。

而本条的真武汤,对这两种情况都适用。

后文的症状,有仍发热,这个发热即可能是表证的热,也可以是里寒水饮格阳的热。

当然,就真武汤而言,不仅这两种情况都适用,就算没有发热也适用。

只要符合里阳虚严重和水饮泛滥这两个条件就可以使用了!心下悸是心口窝部位有悸动感,这种情况一般都主里有水饮,尤其是胃中停水。

头眩,即头晕。

少阳病的肝火上冲可以头眩,水饮上冲也可以头眩。

但综合本条其他症状来看,这里的头眩应是水饮所致!身瞤动,即身体肌肉不自主地抽搐抖动。

这是津液不足以濡养筋脉所致!我们一再强调,过汗伤人,既伤阳气,也伤阴气。

至于某位患者表现为伤阳气厉害,还是伤阴气厉害,主要取决于患者原先的体质。

原先偏阳虚的,多表现为汗多亡阳;原先偏阴虚的,多表现为汗后伤阴,即津液耗伤。

本条方证是伤阳气为主,但也伤到了一定程度的津液。

既伤阳,也伤津,而以伤阳为主。

振振欲擗地,身体颤抖几欲摔倒的样子。

真武汤的标准配方一、方剂组成真武汤出自伤寒论,其标准配方为:茯苓三两、芍药三两、白术二两、生姜三两(切)、附子一枚(炮,去皮,破八片)。

1. 茯苓•茯苓在真武汤中的用量为三两。

茯苓味甘淡,性平,具有利水渗湿、健脾宁心的功效。

在真武汤中,茯苓主要作用是利水渗湿,通过增加尿液的排出,减轻体内的水湿停聚。

例如,对于一些水肿患者,茯苓可以调节体内水液代谢的平衡,将多余的水分从小便排出体外。

2. 芍药•用量也是三两。

芍药在这里一般认为是白芍,其味苦、酸,性微寒。

芍药在真武汤中的作用较为复杂。

一方面,它可以养血敛阴,另一方面,它能柔肝缓急止痛。

在水湿停聚的情况下,往往会影响到气血的运行,芍药可以通过养血来调节机体的气血状态,并且能够缓解因水湿引起的一些疼痛症状,如腹痛等。

3. 白术•白术二两。

白术性温,味苦、甘。

白术具有健脾益气、燥湿利水的功效。

在真武汤中,白术主要针对的是脾胃。

因为脾主运化水湿,当脾胃功能正常时,水湿的运化就会更加顺畅。

例如,对于脾胃虚弱导致的水湿内生的情况,白术可以增强脾胃的运化能力,从而减少水湿的产生。

4. 生姜•生姜三两(切)。

生姜味辛,性温。

生姜在真武汤中有温散水气的作用。

水湿为阴邪,容易阻滞气机,生姜的辛温之性可以驱散水湿的阴霾,并且能够促进脾胃的运化功能。

在日常生活中,我们也知道生姜有祛湿的功效,如喝姜汤可以帮助身体排出湿气。

5. 附子•附子一枚(炮,去皮,破八片)。

附子味辛、甘,性大热,有毒。

附子是真武汤中的关键药物,具有回阳救逆、补火助阳、散寒止痛的功效。

在真武汤中,附子主要起到温补肾阳的作用。

肾阳为一身阳气之根本,当肾阳不足时,水液代谢就会出现障碍,导致水湿内停。

附子通过温补肾阳,增强机体阳气的蒸腾气化作用,从而使水湿得以正常代谢。

但由于附子有毒,在使用时需要严格按照炮制规范进行炮制,并且要注意用量。

二、方剂的配伍意义真武汤的配伍十分精妙。

1. 君药•附子为君药,主要是因为肾阳虚衰是真武汤证的根本病因。

真武汤(姜芍+苓术+附)小半夏汤(夏姜)【方剂组成】茯苓、芍药、生姜各9 克,白术9 克,炮附子3 克【用法】水煎温服。

【方解】此于附子汤去人参而加生姜,故治附子汤证心下不痞硬而呕者。

【仲景对本方证的论述】《伤寒论》第82 条:太阳病发汗,汗出不解,其人仍发热,心下悸、头眩、身_动、振振欲擗地者,真武汤主之。

注解:振振欲擗地,谓身体振振而欲仆于地,即身振振摇的更剧者,太阳病,本宜发汗,但心下有水气,若不兼驱其水,单纯发汗,则虽汗出而病不解,故其人仍发热;水停心下则心悸,水气冲逆则头眩,动及经脉则身_动、振振欲擗地,此宜真武汤主之。

按:此与苓桂术甘汤证甚相似,不过前者为阳证,故只身为振振而已。

而此者虚极入阴,不但身_动而且振振欲擗地也。

《伤寒论》第316 条:少阴病,二三日不已,至四五日,腹痛、小便不利、四肢沉重疼痛、自下利者,此为有水气。

其人或咳、或小便利、或下利、或呕者,真武汤主之。

注解:前既有“自下利,后之“或下利”,当是“或不下利”,前后文始相应,必是传抄有误,可改之。

少阴病二三日不已,暗示已服麻黄附子甘草汤而病还不已也。

至四五日又并发腹痛自下利的里证,由小便不利、四肢沉重疼痛的为证观之,可知前之病不已,和今之腹痛自下利,均不外于里有水气的关系。

或以下皆属不定的客证,但均宜本方主之。

按:此亦里有水饮而误发汗,本来少阴病,由于误治因即并于太阴,续得腹痛自下利。

本方为水气陷于阴证的治剂。

上条之心下悸、头眩、身_动、振振欲擗地,和本条之四肢沉重疼痛、小便不利、腹痛下利或呕者,均为其应用的确证。

参照以上证候,可活用于痿□、麻□、浮肿等病有效。

【辨证要点】头晕心悸,下肢浮肿或痛,脉沉者。

【验案】陈某,男性,41 岁,病历号189395,初诊日期1966 年2 月8 日。

头晕、左肩背疼三月余,经X 线拍片提示第六颈椎增生。

近头晕、心悸、左肩背疼,左手拘急疼,肘上下部亦酸疼,夜尿较频,苔白根腻,脉沉滑。

《伤寒论》真武汤证治研究真武汤是汉代张仲景创制的名⽅,由茯苓、芍药、⽣姜( 切) 各三两,⽩术⼆两,附⼦⼀枚( 炮,去⽪,破⼋⽚) 所组成,主要功效是温阳化⽔,故以北⽅⽔神真武名之。

本⽅在《伤寒论》中凡两见,⼀是第82条云:“太阳病,发汗,汗出不解,其⼈仍发热,⼼下悸,头眩,⾝瞤动,振振欲擗地者,真武汤主之。

”⼆是第316条云: “少阴病,⼆三⽇不已,⾄四五⽇,腹痛,⼩便不利,四肢沉重疼痛,⾃下利者,此为有⽔⽓。

其⼈或咳,或⼩便利,或下利,或呕者,真武汤主之。

”就这两个条⽂中所叙述的内容来看,真武汤临床应⽤的证治范围是相当⼴泛的,在六经中涉及到两经,五脏中⼏乎全部涉及。

1 应⽤于六经病变1.1 应⽤于太阳经病变在六经病变中,真武汤⾸先可⽤于太阳经的病变。

⾜太阳膀胱经起于⽬内眦,上额交巅,⼊络脑,下项循背⾄⾜,与少阴经相接,为少阴之表,两经中⼀经发病,很有可能影响到另⼀经,古⼈有“实则太阳,虚则少阴”之说。

《伤寒论》第7条云: “病有发热恶寒者,发于阳也;⽆热恶寒者,发于阴也。

”发于阳,即病发于太阳;发于阴,谓病发于少阴。

病发太阳者,多为外感,治之应予发汗,但发汗时,⼀应注意的是“遍⾝漐漐微似汗出,不可如⽔流离”;⼆应注意的是,若太阳外感⽽兼见少阴虚者,则应兼顾少阴。

若汗之不当,则不惟太阳之表不解,且会损伤正⽓⽽引发少阴病变,《伤寒论》中第82条所述,即属此例。

病在表⽽汗出不解,发热头痛诸症未退,且⼜增加了⼼下悸动不安,头⽬眩晕,全⾝抖动,更严重的会抖动到病⼈难以⾃持,⼏乎摔倒在地,这些证候的发⽣皆因少阴之⽓不⽤,⼼肾之阳被伤,⽔⽓不化,泛滥成灾⽽导致。

⽔⽓上逆,上凌于⼼则⼼下悸,上蒙清窍则头眩;⽔⽓外泛,经⽓受抑,风⽣⽔荡则⾝瞤动,振振欲擗地。

真武汤之⽤,全在附⼦振奋阳⽓,⽩术培⼟制⽔,茯苓导⽔下⾏,芍药敛肝熄风,⽣姜温通内外经络,发越遗表之风寒,⼀举⽽两得,⽤之得当,如响之应声。

1.2 应⽤于少阴经病变少阴居太阳之⾥,主⼼肾⽽宅阳⽓。

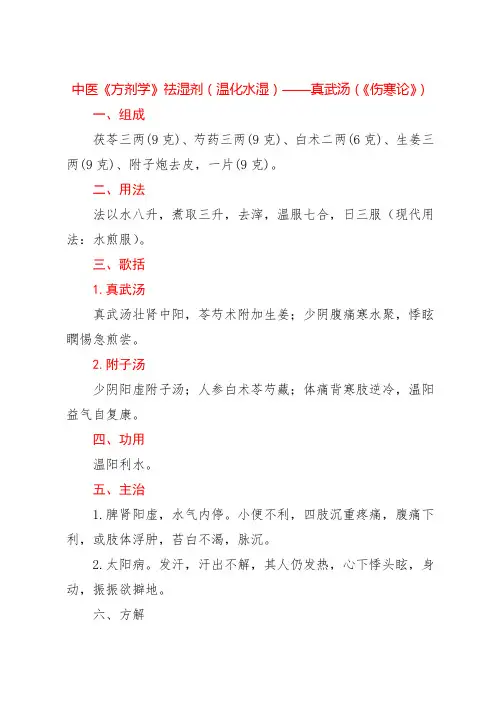

中医《方剂学》祛湿剂(温化水湿)——真武汤(《伤寒论》)一、组成茯苓三两(9克)、芍药三两(9克)、白术二两(6克)、生姜三两(9克)、附子炮去皮,一片(9克)。

二、用法法以水八升,煮取三升,去滓,温服七合,日三服(现代用法:水煎服)。

三、歌括1.真武汤真武汤壮肾中阳,苓芍术附加生姜;少阴腹痛寒水聚,悸眩瞤惕急煎尝。

2.附子汤少阴阳虚附子汤;人参白术苓芍藏;体痛背寒肢逆冷,温阳益气自复康。

四、功用温阳利水。

五、主治1.脾肾阳虚,水气内停。

小便不利,四肢沉重疼痛,腹痛下利,或肢体浮肿,苔白不渴,脉沉。

2.太阳病。

发汗,汗出不解,其人仍发热,心下悸头眩,身动,振振欲擗地。

六、方解本方为治疗脾肾阳虚,水气内停的主要方剂。

水之所制在脾,水之所主在肾。

脾阳虚,则湿积而为水;肾阳虚,则聚水而从其类。

水湿聚而不化,溢于肌肤,则四肢沉重疼痛,甚则水肿;水湿下注,则腹泻便溏;水气上冲,则或咳或呕;聚而不行,则小便不利;清阳不升,则头眩短气;至于发汗后,身瞤动者,殆为汗出过多,阴随阳伤,经脉失养之故。

治以助阳行水之法,俾阳气胜,水气消,则诸症自愈。

方中君以附子之大辛大热,温肾暖土,以助阳气。

臣以茯苓之甘淡渗利,健脾渗湿,以利水邪;生姜辛温,既助附子之温阳祛寒,又伍茯苓以温散水气。

佐以白术健脾燥湿,以扶脾之运化。

其用白芍者,一者取其利小便;一者取其缓急止腹痛。

《本草经》尝言芍药“主邪气腹痛…止痛,利小便”;或取其敛阴缓急,以解身之瞤动。

诸药相伍,温中有散,利中有化,脾肾双补,阴水得制,故为脾肾阳虚,寒水为病的有效之剂。

原书方后有:若咳者,加五味子、细辛、干姜;若小便利者,去茯苓;若下利者,去芍药,加干姜;若呕者,去附子,加重生姜。

可资临床参考。

七、附方及方论附子汤(《伤寒论》):附子二枚,炮去皮,破八片(15克)、茯苓三两(9克)、人参二两(6克)、白术四两(12克)、芍药三两(9克)、以水八升,煮取三升,去滓,温服一升,日三服(现代用法:水煎服)。

真武汤证浅析李岩【摘要】@@ 真武汤是医圣张仲景治疗阳虚水泛、水蓄、水逆及阳虚内痛诸多病症的基础方或通治方.其原文见于<伤寒论>第82、316条:"太阳病发汗,汗出不解,其人仍发热,心下悸、头眩,身目瞤动,振振欲擗地者,真武汤主之."此为太阳病过汗而致阳虚证.另外,还见于少阳病篇330条:"少阳病……腹痛,小便不利,四肢沉重疼痛,自下利者,此为有水气,其人或咳,或小便利,或下利,真武汤主之."此为少阴病阳虚证.兹就对其脉证机理及治法方药略做探析,以就正于同道师友.【期刊名称】《世界中医药》【年(卷),期】2012(007)001【总页数】2页(P63-64)【关键词】真武汤【作者】李岩【作者单位】甘肃中医学院2009级研究生,甘肃省兰州市定西东路35号,730000【正文语种】中文真武汤是医圣张仲景治疗阳虚水泛、水蓄、水逆及阳虚内痛诸多病症的基础方或通治方。

其原文见于《伤寒论》第82、316条:“太阳病发汗,汗出不解,其人仍发热,心下悸、头眩,身目瞤动,振振欲擗地者,真武汤主之。

”此为太阳病过汗而致阳虚证。

另外,还见于少阳病篇330条:“少阳病……腹痛,小便不利,四肢沉重疼痛,自下利者,此为有水气,其人或咳,或小便利,或下利,真武汤主之。

”此为少阴病阳虚证。

兹就对其脉证机理及治法方药略做探析,以就正于同道师友。

《伤寒论》太阳病篇82条真武汤证首论“太阳病发汗,汗出不解,其人仍发热,心下悸、头眩,身目瞤动,振振欲僻地者,真武汤主之。

”太阳病汗不得法,导致肾阳虚体质的人发汗太过,损伤下焦肾阳,因而虽然发汗,但汗出却病不解。

且由于少阴肾阳虚不能敛藏于内而外浮,故“其人仍发热”——表邪未解。

“心下悸”实际上是心悸,这是水气凌心的表现,“头眩”就是头晕目眩,这是水邪上蒙清阳的特征。

还有一个症状是“身瞤动,振振欲擗地”,所谓“瞤”字,它的本义是眼皮跳动,“振振欲擗地者”,振者,动也。

『伤寒论方』《伤寒论》方→真武汤

真武汤主肾中阳,附子苓术芍生委;

小便不利水湿停,阳虚水肿可用尝。

组成:茯苓、芍药、白术、生姜、附子。

功效:温阳利水。

主治:脾肾阳虚,水气内停证。

症见小便不利,四肢沉重疼痛,腹痛下利,或肢体浮肿,苔白不渴,脉沉;或太阳病发汗太过,阳虚水泛汗出不解,其/人仍发热,心下悸,头眩,身膶动,振振欲擗地。

临床运用:本方现代常用于治疗慢性肾小球肾炎、心源性水肿、肝硬化、醛固酮增多症、甲状腺功能低下、慢性支气管炎、慢性肠炎、肠结核、美尼尔氏综合征等属于脾肾阳虚者。

有报道用本方加葫芦巴、淫羊霍治疗慢性肾功能衰竭;加肉桂、仙茅、大黄治疗慢性肾炎尿毒症;和当归、川芎、黄芪等随证加减治疗肾积水;加味治疗心力衰竭;加黄芪、巴戟天治疗窦性心动过缓;合薤白、枳壳等治疗心房纤颤;以本方和防己茯苓汤化裁治疗阳虚型高血压病;加减治疗感冒、眩晕、过敏性鼻炎、阳虚不寐等都取得良好效果。

加全蝎、钩藤、生龙骨、牡蛎为基本方,治疗不宁腿综合征,亦有较好的疗效。

提示:药理研究表明本方有抗慢性肾衰和强心、抗心肌缺血的作用。

真武汤《伤寒论》真武汤《伤寒论》【组成】茯苓9g 生白芍9g 白术6g 生姜9g 附子9g【用法】水煎服【主治】1.肾阳衰微,水气内停。

症见小便不利、四肢沉重疼痛、恶寒腹痛、下利,或肢体浮肿、苔自不渴、脉沉者。

2.太阳病,发汗,汗出不解,其人仍发热,心下悸,头眩,身腼动,振振欲擗地者。

【方义体会】“真武”者,有镇伏水泛之义。

水湿爲病,或聚而不化,溢于肌肤,则四肢沉重疼痛,甚则水肿;或以下注,则腹泻便溏;或以上冲,则呕逆喘满,清阳不得以升,浊阴不得以降,头眩短气,小便不利,故以助阳行水之法治之。

方中附子大辛大热,温肾暖水,以助阳气;茯苓甘淡渗利,健脾渗湿,以利水邪;生姜辛温,即助附子阳阳祛寒,又伍茯苓以温散水气,佐以白术健脾燥湿,以扶脾之运化;生白芍,一者敛阴和血益肝,再者缓急和营,诸药相伍,温中有散,利中有化,脾肾双补,阴水得制。

临证中,若咳者加五味子、细辛、乾姜;若小便利者,去茯苓;若下利者,去芍药,加乾姜;若呕者,去附子,倍生姜。

水之所制在脾,水之所主在肾。

脾阳虚,则湿积而爲水;肾阳虚,则聚水而从其类。

古云:“治水责之于脾肾”,“益火之源以消阴翳”,故真武汤是治疗脾肾阳虚,水气内停的主要方剂。

【临床应用】1、小儿喘咳,水肿久不癒例:贺××,男,7岁。

患百日咳七十余日,虽痉咳已减,但诸病缠身。

诊见:顔面黄而浮肿,腹大,下肢肿满,虽不痉咳,但频频喘息,时而咳嗽乾呕.并有痰涎吐出,时而索食,与之则不纳.“喘”,“肿”爲其主症,故先以小青龙汤轻剂治之。

次日,呕止,咳喘大减,继以真武汤轻剂,只三剂而收全效。

2、慢性肾小球肾炎例:李X,女,38岁。

一年前因患慢性肾炎住院治疗,经治疗三月余,病情稳定,出院养息。

近日由于体劳过度,面浮身肿,尿量减少,化验尿蛋自(+++)。

患者不愿接受激素治疗,遂求余诊之。

见:全身浮肿,下肢尤甚,腹胀,短气,小便不利,舌质淡胖,脉沉而细。

治之真武汤、胃苓汤,二方各三剂,令其交替服用。

古方解读—真武汤【出自】《伤寒论》【适宜】适用于慢性肾小球肾炎、心源性水肿、甲状腺功能低下、慢性支气管炎、慢性肠炎、肠结核、美尼尔综合征等,属脾肾阳虚,水湿内盛暑。

【组成】茯苓、芍药、白术、生姜、附子【功用】温阳利水。

【主治】1、脾肾阳虚,水气内停证。

小便不利,四肢沉重疼痛;腹痛下利,或肢体浮肿,苔白不渴,脉沉。

2、太阳病发汗太过,阳虚水泛。

汗出不解,其人仍发热,心下悸,头眩,振振欲擗地。

【方解】本方为治疗脾肾阳虚,水气内停的主要方剂。

水之所制在脾,水之所主在肾,肾阳虚则不能化气行水,脾阳虚则不能运化水湿,以致水湿内停。

水湿外溢肌肤,则四肢沉重疼痛,甚则水肿;聚而不行,则小便不利;下注肠间,则腹痛下利;上逆肺胃,则或咳或呕;水气凌心,则心悸;清阳不升,则头眩;若太阳病发汗太过,则伤阳耗阴,阳失温煦,阴失濡养,而筋脉挛急,振振欲擗地。

以上见证虽异,但皆由阳虚不能化水所致。

治宜温脾肾以助阳气,利小便而祛水邪。

方中以大辛大热的附子为君药,温肾助阳,以化气行水,兼暖脾土,以温运水湿。

臣以茯苓、白术健脾利湿,淡渗利水,使水气从小便而出。

佐以生姜之温散,既助附子以温阳祛寒,又伍茯苓、白术以散水湿;其用白芍者,乃一药三用,一者利小便以行水气,一者柔肝以止腹痛,一者敛阴舒筋以止筋惕。

诸药配伍,温脾肾,利水湿,共奏温阳利水之效。

【运用】1、本方为温阳利水的著名方剂。

以小便不利,肢体沉重或浮肿,苔白脉沉为证治要点。

2、若咳者,加干姜、细辛、五味子以温肺化饮;腹泻较重者,可去白芍之寒,加干姜、益智仁以温中止泻;呕者,可加吴茱萸、半夏以温胃止呕。

【歌诀】真武汤壮肾中阳,茯苓术芍附生姜,少阴腹痛有水气,悸眩瞒惕保安康。

【来源】《方剂学》主编:段富津。

胡希恕老先生白话解读《伤寒论》第82条——真武汤图左*著名中医学家胡希恕老先生叮~同学们,好久不见哦~又是一个周末,今天小师妹为大家分享的依然是胡希恕老先生对《伤寒论》各条文的解读。

《伤寒论》是一本融理、法、方、药为一体的,具有很高的科学水平和实用价值的一部中医经典,长期以来一直有效地指导着历代医家的临床实践,并对中医药学术的发展产生了重要的影响。

读懂《伤寒论》,是我们许多临床中医师的必修课。

今天,小师妹分享的是著名经方家胡希恕老先生对《伤寒论》第82条,真武汤证的解读,供大家一同学习。

原文太阳病发汗,汗出不解,其人仍发热,心下悸,头眩,身瞤动,振振欲擗地者,真武汤主之。

真武汤方茯苓、芍药、生姜(切)各三两白术二两、附子一枚(炮,去皮,破八片)上五味,以水八升,煮取三升,去滓,温服七合,日三服。

讲解部分这一节可与苓桂术甘汤那一节互看,67条:“伤寒若吐、若下后,心下逆满,气上冲胸,起则头眩,脉沉紧,发汗则动经,身为振振摇者,茯苓桂枝白术甘草汤主之。

”真武汤就是里头有停水,所以吐、下都是误治,非利水不可,发汗更不行。

上面那个苓桂术甘汤说是“心下逆满,气上冲胸”,由于停水而表不解,吃泻药或者吐药,表不解就气上冲,气上冲就心下逆满、气上冲胸、脉沉紧。

上面这个病要是发汗则“动经”,一发汗,动其经脉,“身为振振摇”,只是身为振振摇,还可以用苓桂术甘汤。

那么这一节用真武汤,是病重了,你们好好看看,这是由于发汗而来的。

“太阳病发汗”,原先是小便不利、里有停水的这种人,你不利水,只发汗是不行的,这个条文就是说明这个道理。

所以虽然汗出而表不解。

“其人仍发热”,表不解嘛,还发热。

“心下悸”,就是水逆满于心下而心下悸。

“头眩”,水气上冲,脑袋就要晕的。

“身瞤动”,瞤就是跳,身上肌肉或者是筋跳,筋惕肉瞤,这都是虚的现象。

“振振欲擗地”,上面苓桂术甘汤“身为振振摇”,只是站不安稳而已;真武汤,振振是打寒战,欲擗地是要倒下,这个是不但表未解,水没去,而反陷于虚极而入了阴寒的症候了。

真武汤(称玄武汤)《伤寒论》

组方:茯苓 15 克芍药 10 克白术 10 克生姜 10 克附子 5 克

适应症:用于治疗阴虚证而引起的新陈代谢功能低下,由于表阳虚,内阴寒,外虚热,内水冲而引起的心惊头昏欲倒,腹痛下痢,大致可归纳为:

①阳症的流感,肺炎,胸膜炎,肺结核。

②神经系统痴患,神经衰弱,脑出血高血压脑病。

③心脏病中的心瓣膜病,心力衰竭,心悸,浮肿等。

④消化系统疾病,胃,肠功能低下,肠炎,肠结核胃下垂等。

⑤泌尿系统疾病,慢性肾炎和肾萎缩。

⑥半身不逐,疟疾,湿疹,老年性瘙痒症,遗尿。

方解:茯苓逐胃内积水,镇静上冲之气,白术助茯苓去水,芍药补里虚,调整胃肠功能;附子的温补力很强,和生姜一起,提高新陈代谢的活力,恢复元气,由于有些药力的综合作用,使体液得到调节,胃肠功能改善。

而治心悸并使元气恢复。

药物功效:芍药为活血、茯苓为利尿药,干姜为驱风附子为温中药。

附记:本方适用于阴虚证所致之新陈代谢功能低下症,表阳虚,内阴寒所致之心悸、头昏等。

《伤寒论》真武汤:刘渡舟、胡希恕、郝万山真武汤医案真武汤证是少阴病寒化证的一个证型,其证是阳虚水泛。

真武汤是《伤寒论》重点方剂之一,经历代医家临床验证,疗效确切而被厂泛应用。

真武汤证原文太阳病发汗,汗出不解,其人仍发热,心下悸,头眩,身瞤(目闰)动,振振欲擗地者,真武汤主之。

(84)少阴病,二三日不已,至四五日,腹痛,小便不利,四肢沉重疼痛,自下利,此为有水气,其人或咳,或小便利,或下利,或呕者,真武汤主之。

(316)主治:阳虚水泛证。

畏寒肢厥,小便不利,心下悸动不宁,头目眩晕-,身体筋肉瞤动,站立不稳,四肢沉重疼痛,浮肿,腰以下为甚;或腹痛,泄泻;或咳喘呕逆。

舌质淡胖,边有齿痕,舌苔白滑,脉沉细。

加减化裁:若水寒射肺而咳者,加干姜、细辛温肺化饮,五味子敛肺止咳;阴盛阳衰而下利甚者,去芍药之阴柔,加干姜以助温里散寒;水寒犯胃而呕者,加重生姜用量以和胃降逆,可更加吴茱萸以助温胃止呕。

化裁方之间的鉴别附子汤与真武汤组成药物仅一味之差,均主治肾阳虚衰兼水湿泛溢之证。

不同之处:附子汤重用附、术,并伍以人参,重在温补脾阳而祛寒湿;真武汤附、术半量,更佐生姜,重在温补肾阳而散水气。

胡希恕医案:陈某,男性,41岁,1966年2月8曰初诊。

头晕、左肩背痛3个月余,经X 线摄片提示第6颈椎增生。

近症见:头晕,心悸,左肩背痛,左手拘急痛,肘上下部亦酸痛,夜尿较频,舌苔白根腻,脉沉滑。

左肩背痛,左手拘急痛,肘上下部亦酸痛,表证。

脉沉滑、舌苔白根腻,头晕,心悸,夜尿频,里虚夹饮。

综合分析:此属少阴太阴合病,寒湿痹阻,阳虚水气上犯,爲真武汤方证。

处方:茯苓12g 白芍10g生姜l0g 白术10g炮附子(先煎)6g结果:上药服3剂,头晕减,他症变化不明显。

前方加桂枝l0g,炙甘草10g,增炮附子爲10g。

服1周,肩背痛减。

继渐增附子用量至15g,服2个月诸症皆消。

有一年夏天,天气最热的时候,丰台区体育馆的一个武术教练、30多岁的一个女同志,得了美尼尔氏综合证。

【陈潮祖:详解真武汤八大类21种证象】真武汤(《伤寒论》)【组成】附子15~60g 生姜10~30g 白术10~15g 芍药10~20g 茯苓15~25g【用法】附子先煮30分钟,余药后下,煮至附子不麻口为度,分3次,温服。

【主治】少阴阳虚,水液失调,痰饮水湿,阻滞三焦。

①见于本脏:其人小便不利,或不通,或阴囊潮湿,或蓄水为疝,或带下清稀,或经淡如水,或遗精滑泄,或阳痿不举,或体渐肥胖。

②滞留体表:肢体酸软,怯冷、重着、疼痛、浮肿;或阳气不足,表卫不固,体常自汗,或过汗亡阳,或易于感冒,或风丹瘾疹。

③脾肾同病,升降失调:腹满,腹痛,呕吐,泄泻,便秘。

④壅滞肝经:胁肋胀痛,头目眩晕,筋惕肉瞤,肢体痿废,呃逆。

⑤水气凌心:胸痹疼痛,心悸、怔忡,精神异常。

⑥水泛高原:或喘或咳。

⑦上干清阳,壅阻七窍:头部昏、胀、重、痛,头发脱落,记忆减退;或鼻塞流涕;或喷嚏不止,或视物昏花,或牙龈肿痛。

⑧气化不行,湿滞经脉:声音嘶哑,或咽中如有物阻,舌体淡胖有齿痕,苔白滑,脉无定体。

【证析】上列征象都可使用本方,并无主证可言;少阴阳虚,水液失调,是所有征象的基本病理;舌体淡胖有齿痕,舌苔白滑,是确定诸证为少阴阳虚、水液失调的辨证依据。

水液从体外摄取以后,经食道下入胃肠,并由肠道吸收,上输于肺,再经肺气宣降,使津液敷布于体表,下输于肾系。

但水液能在体内升降出入,运行不息,却赖肾阳将水津蒸化为气,才能循三焦到达五脏六腑,四肢百骸,呈为“水精四布,五经并行”的正常状态。

由此可知,水津能在体内升降出人,必须具备两个基本条件:一须五脏协同配合,一须少阳三焦为其通路。

少阴阳虚,可见阳虚不能化气,阳虚不能化血,阳虚不能化津,阳虚不能化精四类病变。

本方所治诸证,主要反映阳虚不能化津,水液失调;但阳虚不能化气而呈心阳虚衰,表卫不固,筋脉失温,亦较常见;阳虚不能化精征象,间亦有之。

就气化不及,水液失调而言:反映了津液壅滞,升降紊乱,出入失常三类征象。