第15课中外经济文化交流

- 格式:ppt

- 大小:214.50 KB

- 文档页数:16

第15课中外经济文化交流一、教学目标:(一)知识与能力:知道郑和下西洋、外国贡使制度、传教士与《大清时宪历》的基本情况,了解明清时期中国与外国经济文化交流的来往路线的大致情况。

(二)过程与方法:结合地图,弄清西洋的概念,完成郑和下西洋盛况表,并与同一时期欧洲航海家的航海活动作一简单比较,认识郑和下西洋是世界航海史上的壮举。

(三)情感与态度:郑和下西洋是我国航海世上的壮举,对促进我国与亚非国家的经济文化交流起了重大作用。

认识外国贡使制度是明朝大国至上的一种反映。

认识利玛窦等人来华的主要目的是传教,为了便于传教也带来了西方的科学技术。

二、教学重难点1重点:郑和下xx2难点:xxxx使制度衰落的原因三、教学方法:分组讨论法、问题探究法四、教学设计:(一)、导入新课:明朝早期,经济发达,国力强盛,中外经济文化交流相对活跃和频繁,其中,郑和下西洋就是一个最好的例证,外国贡使制度也说明了这一点。

(二)、郑和下xx:提出问题,学生看书,xx共同解决:1、“西洋”指哪里?(学生看课本注释)明朝时,将今南海以西的海洋及沿海各地,统称为西洋;南海东部及其附近诸岛,通称为为东洋。

2、郑和下西洋的条件:(学生讨论,教师总结)明朝前期,社会经济繁荣,国家强盛,我国的造船技术进步,指南针的发明及其应用于航海事业等,为郑和下西洋提供了物质技术条件。

3、郑和下西洋的目的:为了加强同海外各国的联系,明成祖派郑和出使西洋。

4、谁能介绍一下郑和的生平?(学生概述)5、读《郑和下西洋路线图》,说出郑和下西洋的时间、次数、航线、规模、意义。

6、根据课文内容和宝船模型,就郑和下西洋的基本概况归纳制作一个表格。

7、教师提供欧洲新航路开辟时哥伦布等远航的情况,与郑和远航对比,然后谈谈自己的感受附:哥伦布、达·伽马等人的远洋航行(三)、xxxx使:1、外国贡使制度有什么特点?(师生归纳)一是以外国朝贡,中国回赐的方式进行。

二是对海外诸国朝贡严格限制,如发放贡舶“勘合”凭证,规定朝贡期限、贡舶停港、贡货贡员及贡使进京的路线,手续极其烦琐等。

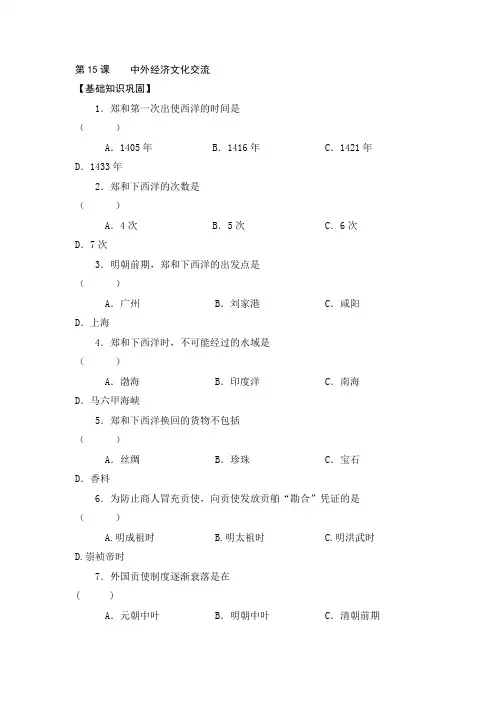

第15课中外经济文化交流【基础知识巩固】1.郑和第一次出使西洋的时间是()A.1405年 B.1416年 C.1421年D.1433年2.郑和下西洋的次数是()A.4次 B.5次 C.6次D.7次3.明朝前期,郑和下西洋的出发点是()A.广州 B.刘家港 C.咸阳D.上海4.郑和下西洋时,不可能经过的水域是()A.渤海 B.印度洋 C.南海D.马六甲海峡5.郑和下西洋换回的货物不包括()A.丝绸 B.珍珠 C.宝石D.香料6.为防止商人冒充贡使,向贡使发放贡舶“勘合”凭证的是()A.明成祖时B.明太祖时C.明洪武时D.崇祯帝时7.外国贡使制度逐渐衰落是在( )A.元朝中叶 B.明朝中叶 C.清朝前期D.清朝后期8.耶稣会传教士开始到中国传教是在明朝( )A.洪武年间 B.永乐年间 C.嘉靖年间D.万历年间9.明末清初,外国传教士纷纷来华,利玛窦是最著名的,他是()A.意大利人 B.德国人 C.荷兰人D.英国人10.崇祯皇帝时,聘任德国传教士汤若望等制定历法,当时主持这一工作的是()A.宋应星B.徐光启C.李时珍D.郦道元11.清朝初年,德国传教士汤若望出掌钦天监,制定了()A.《大明历》 B.《大统历》 C.《坤舆万国全图》D.《大清时宪历》12.识读下图:请回答:(1)上图反映了什么历史事件?该事件发生在哪个朝代?(2)该事件的基本航线怎样?13.从1405年开始,我国著名航海家郑和率船队先后七次下西洋。

阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一据《明史》记载:(郑和下西洋)“欲耀兵异域,示中国富强。

”(即郑和下西洋是为了宣扬国威,显示中国的富强)材料二我国当代明史专家吴晗曾指出,郑和下西洋“其规模之大,人数之多,范围之广,那是历史上所未有的,就是明朝以后也没有。

这样大规模的航海,在当时世界历史上也没有过。

”材料三英国著名汉学家李约瑟这样评价郑和下西洋:东方的航海家……从不威胁他人的生存……他们全副武装,却从不征服异族……请回答:(1)今年是郑和开始下西洋多少周年?根据材料一回答郑和下西洋的目的是什么?(2)根据材料二、三概括指出郑和下西洋的特点。

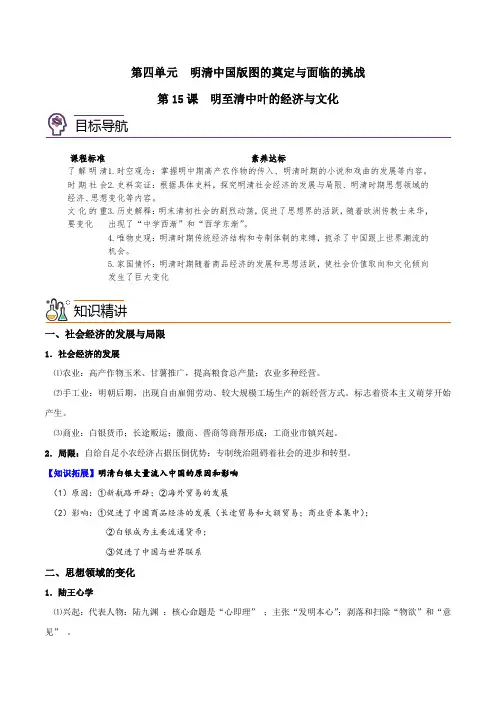

第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战第15课 明至清中叶的经济与文化课程标准 素养达标了解明清时期社会经济、思想文化的重要变化 1.时空观念:掌握明中期高产农作物的传入、明清时期的小说和戏曲的发展等内容。

2.史料实证:根据具体史料,探究明清社会经济的发展与局限、明清时期思想领域的变化等内容。

3.历史解释:明末清初社会的剧烈动荡,促进了思想界的活跃,随着欧洲传教士来华,出现了“中学西渐”和“西学东渐”。

4.唯物史观:明清时期传统经济结构和专制体制的束缚,扼杀了中国跟上世界潮流的机会。

5.家国情怀:明清时期随着商品经济的发展和思想活跃,使社会价值取向和文化倾向发生了巨大变化一、社会经济的发展与局限1.社会经济的发展⑴农业:高产作物玉米、甘薯推广,提高粮食总产量;农业多种经营。

⑵手工业:明朝后期,出现自由雇佣劳动、较大规模工场生产的新经营方式。

标志着资本主义萌芽开始产生。

⑶商业:白银货币;长途贩运;徽商、晋商等商帮形成;工商业市镇兴起。

2.局限:自给自足小农经济占据压倒优势;专制统治阻碍着社会的进步和转型。

【知识拓展】明清白银大量流入中国的原因和影响(1)原因:①新航路开辟;②海外贸易的发展(2)影响:①促进了中国商品经济的发展(长途贸易和大额贸易;商业资本集中);②白银成为主要流通货币;③促进了中国与世界联系 二、思想领域的变化1.陆王心学⑴兴起:代表人物:陆九渊 :核心命题是“心即理” ;主张“发明本心”;剥落和扫除“物欲”和“意见” 。

知识精讲目标导航王守仁:提出“致良知”;提出“心外无物,心外无事,心外无理”;强调“知行合一”⑵地位:标志着重建儒家信仰的理论任务完成。

⑶评价:陆王心学强调主观能动性,激励人们奋发立志;而以自己的内心为准则,又隐含一定的平等和叛逆色彩,带有主观唯心主义的倾向。

【微点拨】“致良知”致良知是中国明代王守仁的心学主旨。

王守仁认为,“致良知”就是致吾心内在的良知。

这里所说的“良知”,既是道德意识,也指最高本体。

第15课中外文化交流一、教学目的(一)、知识与技能知道丝绸之路开通的渊源;知道唐朝丝绸之路全盛的原因及其基本概况;知道东亚文化圈的概念;知道唐朝与日、新罗的交往及其与日、新罗等国文化的互动融会。

(二)、能力与方法通过对探索与争鸣的讨论,使学生能够学会一定的分析能力。

(三)、情感态度与价值观通过本课学习,使我们认为唐朝首都长安不仅是全国的政治、经济、文化中心,也是举世闻名的国际大都市。

通过本课学习,使我们认为只有采取宽容开放的政策,才能推动国家的繁荣和发展。

二、重点难点重点:丝绸之路的全盛与东亚文化圈难点:丝绸之路全盛的原因三、教学过程破题:1、文化的内涵是什么?文化的内涵:人类创造的物质财富和精神财富的总和,指社会意识形态,以及与之相适应的制度和组织机构,泛指一般知识。

2、中外文化交流的特点是什么?互动性,相互渗透。

导入:古代中国与西方经济、文化交流的主要通道是什么?丝绸之路(一)丝绸之路的全盛1.丝绸之路的由来:丝绸之路是由张骞出使西域而开通的。

插图《张骞出使西域》《张骞出使路线图》丝绸之路(the Silk Road;the Silk Route),亦称丝路。

是指西汉(前202年—138年)时,由张骞出使西域开辟的以长安(今西安)为起点,经甘肃、新疆,到中亚、西亚,并连接地中海各国的陆上通道。

因为由这条路西运的货物中以丝绸制品的影响最大,故得此名。

插图《丝绸之路线路图》其基本走向定于两汉时期,包括南道、中道、北道三条路线。

2.丝绸之路的用途与作用(1)用途:连接中国与中亚、南亚、西亚以及欧洲、北非的陆路通道,(2)作用:不但中国文化以亚洲诸国为中介,与世界文化进行了交流与融合,而且对于东西方之间的商品贸易、政治往来、文化交流起了重要的作用。

3.丝绸之路在唐朝达到全盛(1)全盛的原因问题:丝绸之路在唐朝达到全盛的原因是什么?插图《唐朝疆域图》A.唐朝西部疆域的拓展使丝绸之路的交通更加安全畅通唐朝西部疆域的拓展超过汉朝,设有安西都护府(640年唐太宗设立,治所原先在西州今吐鲁番,后迁只龟兹)与北庭都护府(702年武则天于庭州置北庭都护府属于安西都护府。

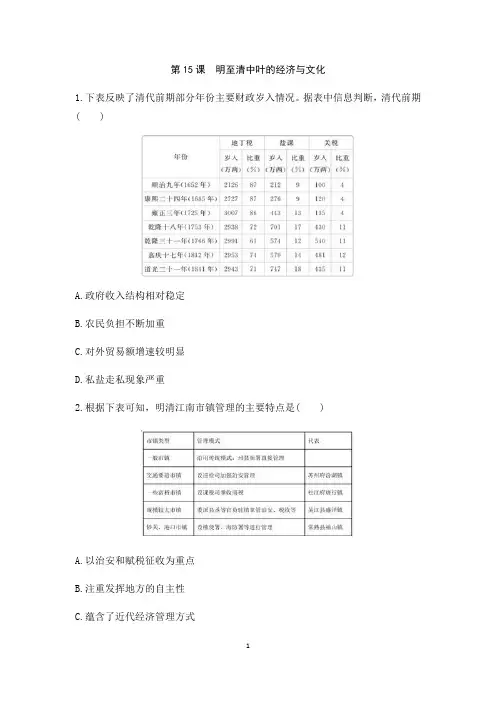

第15课明至清中叶的经济与文化1.下表反映了清代前期部分年份主要财政岁入情况。

据表中信息判断,清代前期( )A.政府收入结构相对稳定B.农民负担不断加重C.对外贸易额增速较明显D.私盐走私现象严重2.根据下表可知,明清江南市镇管理的主要特点是( )A.以治安和赋税征收为重点B.注重发挥地方的自主性C.蕴含了近代经济管理方式D.保障小农生产的稳定性3.有学者认为,明清时期是中国古代经济发展的高峰。

下列史实能佐证该观点的是( )①长途和大额贸易的发展②经济重心逐渐南移③出现了区域性商人群体④诞生了最早的纸币A.①②B.①③C.②④D.③④4.下列言论中,最符合中国古代明清时期国家基本经济政策的是( )A.“农为天下之本务,而工贾皆其末也”B.“世儒不察,以工商为末,妄议抑之”C.“待农而食之……工而成之,商而通之”D.“商藉农而立,农赖商而行”5.清代海关货税除正税外,还有各种数倍于正额的附加征课。

1810年,一艘由西方进入广州的(一般规模)船,需要交纳的税费包括:正税、付征收人员净费、规银、进口规银、放关规银、拨归慈善用的粮道放关银、海关检查员各种小费等等,总计3278.463两银。

清政府的税收政策( )A.体现了闭关锁国的政策B.提高了中国产品的国际竞争力C.保护了民族工业的发展D.反映了对海关的严格监管控制6.下表为清朝中期人口、耕地面积数据。

对此解读准确的是()A.开始突破传统自然经济的结构B.边疆国土的开发有效缓解人地矛盾C.高产作物传入提高了粮食产量D.人口急剧增长使资源危机日益显露7.明初,德庆侯廖永忠因僭用龙凤花纹被处死刑。

但至晚期,“团龙”“立龙”等花纹已成为百姓服装上常见的纹饰。

由此可见( )A.寻常百姓不受礼制束缚B.经济发展瓦解传统人伦C.君主专制统治已然崩溃D.商业生活冲击传统礼制8.“明清之际思想批判的实质是儒家思想在新的历史条件下的活跃,他们使儒家思想更趋实事求是,与国计民生靠得更近。

第15课明至清中叶的经济与文化(一)社会经济的发展1.原因国际:①经济:新航路的开辟加剧了世界各地之间的联系和物种交流;②思想:西学东渐之风逐步盛行。

国内:①经济:自然经济依然占据主导地位;②政治:封建专制制度空前强化,统治者重视和恢复农业生产;③思想:传统价值观念依然占据主流地位,“工商皆本”思想的出现。

2.表现(1)农业①随着新航路开辟,高产农作物品种输入,大大提高了粮食产量。

②江南等地区农业多种经营兴盛,经济作物品种多,种植广泛。

③农民与市场的联系日益紧密,农副产品商品化发展。

•明清农业的特点:耕地面积增加;粮食产量增长;高产作物引进;经济作物繁多;生产区域化;产品商品化;多种经营兴盛(2)手工业①手工业各行业都有不同程度的进步。

②明朝后期,在南方一些地区出现新的经营手段,即开设工场,③使用自由雇佣劳动进行生产,新的生产关系出现,产生了资本主义萌芽。

【知识深化】明清时期新的生产关系资本主义萌芽1.原因:社会生产力和商品经济的发展。

2.产生:明中叶以后,在一些经济发达地区(江南)出现了资本主义的萌芽。

3.特征(1)基本特点∶雇佣劳动关系。

(机户出资,机工出力;计日受值,计工受值;匠有常主,听大户呼织,劳动力市场)(2)为市场需要进行商品生产。

(3)目的是增值财富。

4. 阻碍发展的因素(1)根本∶腐朽落后的封建制度的束缚。

(2)具体(资本、原料、市场、技术、自由劳动力)①农民遭受残酷的封建剥削,极端贫困,无力从市场购买手工业品,国内市场狭小。

并且常年被束缚在土地上,缺乏资本主义发展需要的自由劳动力。

②地主和商人将赚来的钱买房置地,没有用于扩大再生产,资本主义发展缺乏资本。

③重农抑商政策严格限制手工业和商业的发展。

④海禁和闭关锁国政策限制了海外市场的开拓。

⑤中国古代的技术主要集中在与农业相关的领域,八股取士、文化专制导致思想观念和科学技术的严重滞后。

5.地位(1)代表中国社会发展的趋势。

(2)出现在少数地区少数行业中,稀疏又微弱,不占主导地位。

上课口号:历史使人智慧。

下课口号:踏踏实实学习,堂堂正正做人。

第15课中外经济文化交流主备:娄朋爵审核:杨新幸时间:识记:郑和下西洋时间、意义;意大利传教士立利玛窦;《大清时宪历》。

能力:郑和下西洋路线和意义。

情感:郑和下西洋时世界航海史上的壮举。

重点(考点):郑和下西洋。

难点(易错点):传教士来华与《大清时宪历》。

【预习导学】1、郑和下西洋(预习课文,填写下表)2、外国贡使制度:明朝的贸易主要来自,制度是明朝与外国贸易的主要形式,以后衰落。

(衰落原因:对外国贡品的超值回赐和对贡使所载商货的超值收购,加重了明朝的财政负担,难以为继)。

3、传教士来华:①目的:在中国传教②概况:明朝万历年间开始有耶稣会传教士来华,明末清初,外国传教士纷纷来华。

他们在传教的同时,也将一些西方科学传入中国。

③著名传教士:(1)利马窦:意大利人,是最早来华传教士之一,和徐光启合译《几何原本》。

(2)汤若望:德国人,清朝初年,掌管钦天监,制定《大清时宪历》【课堂测试】1、郑和下西洋所带去的物品中最受欢迎的是()A金银宝物 B丝绸瓷器 C香料 D香料药材2、假如你跟随郑和的船队下西洋,下面哪些地方时船队没到过的()A印度洋沿岸 B红海沿岸 C非洲东海岸 D地中海沿岸3、下列关于明朝对外贸易的叙述不正确的是()A对外贸易主要来自海上 B只有朝贡国家来中国贸易C允许贡使附载商货贸易 D禁止中国一切商品输出阅读下列材料回答问题。

材料一:我国当代明史专家吴晗曾指出,郑和下西洋“其规模之大,人数之多,范围之广,那是历史上前所未有的,就是明朝以后也没有。

这样大规模航海,在当时世界历史上也没有过。

”材料二:英国著名汉学家李约瑟这样评价郑和下西洋:东航的航海家……从不威胁他人的生存……他们全副武装,却从不征服异族……(1)郑和出使西洋的目的是什么?答:目的:(1)加强同海外各国的联系;(2)宣扬国威,显示中国的富强。

(2)郑和能够七下西洋的最根本条件是什么?答:最根本条件是明朝前期国力强盛。

澳门图这是一幅明朝人画的澳门地图。

1553年,葡萄牙殖民者用欺骗贿赂的手段,买通了当地的明朝官员汪柏,谎称商船遭遇风暴,请求在澳门搭棚晾晒货物。

不久,他们就在这里修筑房屋,扩展土地,并借口防御荷兰人入侵,公然修筑城墙、炮台,设置官署。

这样,澳门成为葡萄牙殖民者在亚洲进行殖民活动的一个据点。

此后,葡萄牙就一直占据着中国的澳门。

根据中华人民共和国政府与葡萄牙王国政府的《中葡联合声明》,澳门将于1999年10月1日回到祖国的怀抱。

利玛窦(1552—1610年)利玛窦是欧洲天主教传教士,1552年生于意大利。

1582年,他受天主教会派遣到中国传教。

1583年他到广东肇庆,潜心学习汉语及中国的礼节习俗。

1601年,他到北京,向明神宗进贡《坤舆万国全图》及自鸣钟等,得到神宗的召见,并获准在北京居住传教。

利玛窦在传教中,尽量把儒家学说和天主教的教义结合起来,以争取当地官员和士大夫的支持。

他还身着儒服,与明朝士大夫一起饮酒赋诗、引经据典,人称他为“西儒”在与明朝士大夫接触过程中,他介绍了当时西方的一些天文、地理、数学等近代自然科学知识,并同徐光启合译了欧几里德的《几何原本》等书。

另外,他还将中国的《四书》译成西文,寄回欧洲,使儒家经典在欧洲流传。

1610年,利玛窦病逝于北京,葬于阜成门外的二里沟。

利玛窦墓这是西方传教士利玛窦的陵墓,位于北京阜城门外二里沟。

1610年,利玛窦在北京病逝,终年59岁。

利玛窦死后,明神宗破例批准将阜城门外二里沟的一块地赐作利玛窦的墓地。

利玛窦的陵墓具有典型的西式风格,坐北朝南,四周有砖砌的花墙。

墓前立一石碑,碑上刻着“耶稣会士利公之墓”八个大字。

利玛窦《坤舆万国全图》《坤舆万国全图》是利玛窦绘制的世界地图。

图上绘有南北极、赤道和经纬度,介绍地圆之说,提出亚、欧、非、美及南极洲等五大洲的观念,列举了大量的各国地名。

这幅《坤舆万国全国》对增进中国人的世界地理知识,起了很大的作用。

在图中右上角是以南北极为中心的纬度线俯视图;右下角是赤道和南北回归线透视图,虚线斜圈是地球绕太阳公转的轨道平面与天球相交为黄道;左上角是子午线垂直的北半球图,中心为北冰洋,右方为北美洲及南美洲北部,左方是欧亚大陆,左上方是非洲北部,下方是太平洋,右上方是大西洋;左下角是子午线垂直的南半球图,中间是南极洲,右下方是南美洲,左下方是非洲南部及马克加斯加岛,左上方是澳洲。

第四单元明清中国版图的奠定与面临的挑战第15课 明至清中叶的经济与文化课后篇巩固提升一、选择题1.明清时期我国城镇经济空前繁荣,其中最突出的特点是( )A.商业活动不再局限在“市”里B.有专门的娱乐场所C.出现了“夜市”“晓市”“草市”D.涌现出许多地域性商人群体,根据所学知识可知,A、B、C三项在明清之前就已经出现;地域性商人群体——商帮在明清出现,体现了明清经济的发展。

故选D项。

2.明朝时,太湖地区出现大量“以机为田,以梭为耒”的家庭,苏州震泽镇及附近各村居民“尽逐丝绸之利”,松江地区男女几乎都以棉织为业,景德镇有瓷窑近千座。

上述现象反映当时手工业发展的突出特点是( )A.形成区域性经济分工B.资本主义萌芽出现C.手工业生产分布不均匀D.商品经济高度发展,苏州丝织业发达,松江地区发展棉纺织业,景德镇发展瓷器业,这些都反映出当时手工业的突出特点是区域性经济分工扩大,故A项正确。

3.据统计,道光以前佛山共有商业会馆25所,手工业会馆26所。

全镇的工商店号在3 000家以上,铺户贸易和转运贸易成为主要的贸易形式。

这反映出( )A.清朝国内的长途贸易较为发达B.清朝前期工商业市镇开始兴起C.清朝前期的商业活动发生质变D.清朝前期佛山的商贸经济发达,贸易形式多样,说明清朝前期佛山的商贸经济发达,故选D项。

4.王阳明提出人人皆有良知,人人都可以成为圣人,“见父自然知孝,见兄自然知弟,见孺子入井自然知恻隐,此便是良知”。

他还提出“以吾心之是非为是非,不必以孔子之是非为是非”。

由此可知王阳明( )A.注重道德实践B.提倡心性修养C.强调重义轻利D.批判虚假说教“……自然知……自然知”等,不是强调注重道德实践,故A项错误;王阳明强调的是“……自然知”和“吾心之是非为是非”,提倡加强内心的修养,故B项正确;题干没有体现义和利的问题,故C项错误;题干没有体现“批判虚假说教”,故D项错误。

5.明朝后期,黄宗羲提出以“天下之法”取代皇帝的“一家之法”,这反映其政治主张是( )A.维护旧礼教B.提倡经世致用C.反对君主专制D.主张君主立宪“取代皇帝的‘一家之法’”并结合所学可知是反对当时的君主专制,故C项正确。