第8章 钢桁架与屋盖结构

- 格式:ppt

- 大小:12.85 MB

- 文档页数:94

《钢与混凝土组合楼(屋)盖结构构造》(05SG522)

唐晓丽

【期刊名称】《建筑结构》

【年(卷),期】2006(36)2

【摘要】图集总结和提炼了我国近十多年来在钢与混凝土组合楼盖结构设计与施工方面的成熟技术和经验,符合国家相关技术标准的规定,解决了钢与混凝土组合结构的连接与构造,对组合楼(屋)盖结构构件及其连接的设计与施工具有指导作用。

适用于一般工业与民用建筑中正常环境下不直接承受动力荷载的钢与混凝土组合楼(屋)盖结构构件及其连接的设计与构造。

图集包括组合梁和组合板的设计与构造两大部分,第一部分包括钢-混凝土(简支、连续)组合梁构造;组合梁与钢筋混凝土筒或墙、钢柱、钢骨钢筋混凝土柱的连接构造;

【总页数】1页(P63-63)

【关键词】钢-混凝土;结构构造;钢筋混凝土柱;结构设计;连接构造;结构构件;组合梁;成熟技术;组合楼盖;技术标准

【作者】唐晓丽

【作者单位】中国建筑标准设计研究院

【正文语种】中文

【中图分类】TU398.9;TS933.21

【相关文献】

1.三角形截面曲线钢管桁架结构的八个节点设计与构造处理简介——深圳机场1号候机楼钢屋盖设计中的几个节点介绍 [J], 隋庆海;韩晓辉;申豫斌

2.钢桁架-混凝土板组合屋盖结构静力特性研究 [J], 唐蓉琴;黄勇

3.“百年前”我国西洋建筑中几例楼屋盖结构构造简介 [J], 农萍

4.北京大兴国际机场航站楼核心区超大平面复杂空间曲面钢网格结构屋盖综合施工技术 [J], 张晋勋;李建华;段先军;刘宇飞;樊健生;雷素素;李海兵

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

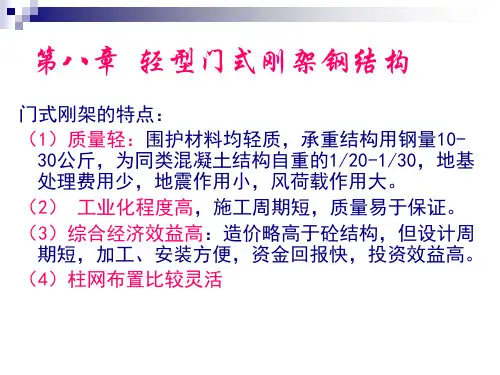

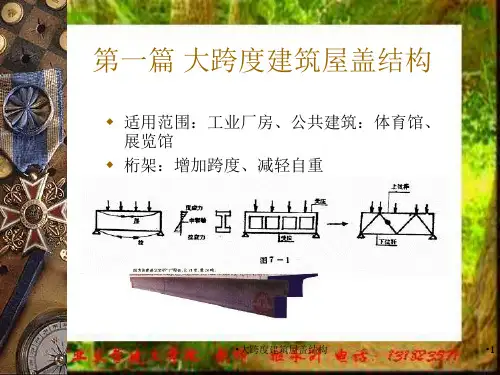

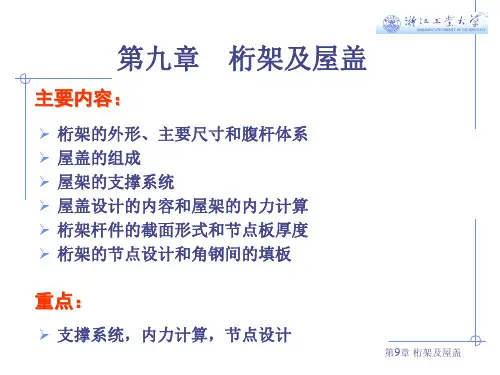

第七章屋盖钢结构第⼋章屋盖钢结构⼀、选择题8.1.1(Ⅰ)如轻型钢屋架上弦杆的节间距为,其平⾯外长细⽐应取。

(A)(B) 0.8(C) 0.9(D)侧向⽀撑点间距8.1.2(Ⅰ)⼗字交叉形柱间⽀撑,采⽤单⾓钢且两杆在交叉点不中断,⽀撑两端节点中⼼间距(交叉点不作为节点)为,按拉杆设计时,⽀撑平⾯外的计算长度应为下列何项所⽰?。

(A) 0.5(B) 0.7(C) 0.9(D) 1.08.1.3(Ⅰ)梯形钢屋架受压杆件,其合理截⾯形式,应使所选截⾯尽量满⾜。

(A)等稳定(B)等刚度(C)等强度(D)计算长度相等8.1.4(Ⅰ)为了保证两个⾓钢组成的T形截⾯共同⼯作,在两个⾓钢肢间应设置垫板,压杆垫板间距应满⾜≤40,式中,为图中单⾓钢对1—1轴的回转半径。

8.1.5(Ⅰ)普通钢屋架的受压杆件中,两个侧向固定点之间。

(A)垫板数不宜少于两个(B)垫板数不宜少于⼀个(C)垫板数不宜多于两个(D)可不设垫板8.1.6(Ⅰ)梯形钢屋架节点板的厚度,可根据来选定的。

(A)⽀座竖杆中的内⼒(B)下弦杆中的最⼤内⼒(C)上弦杆中的最⼤内⼒(D)腹杆中的最⼤内⼒8.1.7(Ⅰ)槽钢檩条的每⼀端⼀般⽤下列哪⼀项连于预先焊在屋架上弦的短⾓钢上?。

(A)⼀个普通螺栓(B)两个普通螺栓(C)安装焊缝(D)⼀个⾼强螺栓8.1.8(Ⅰ)屋架下弦纵向⽔平⽀撑⼀般布置在屋架的。

(A)端竖杆处(B)下弦中间(C)下弦端节间(D)斜腹杆处8.1.9(Ⅰ)屋架中杆⼒较⼩的腹杆,其截⾯通常按。

(A)容许长细⽐选择(B)构造要求决定(C)变形要求决定(D)局部稳定决定8.1.10(Ⅰ)屋盖中设置的刚性系杆。

(A)可以受压(B)只能受拉(C)可以受弯(D)可以受压和受弯8.1.11(Ⅰ)桁架弦杆在桁架平⾯外的计算长度应取。

(A)杆件的⼏何长度(B)弦杆节间长度(C)弦杆侧向⽀撑点之间的距离(D)檩条之间的距离8.1.12(Ⅱ)梯形屋架的端斜杆和受较⼤节间荷载作⽤的屋架上弦杆的合理截⾯形式是两个。

《钢结构设计标准标注GB40017》根据住房和城乡建设部《关于印发<2008年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[2008]105号)的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订了《钢结构设计规范》GB50017-2003。

本标准的主要内容是:1.总则;2.术语和符号;3.基本设计规定;4.材料;5.结构分析与稳定性设计;6.受弯构件;7.轴心受力构件;8.拉弯、压弯构件;9.加劲钢板剪力墙;10.塑性及弯矩调幅设计;11.连接;12.节点;13.钢管连接节点;14.钢与混凝土组合梁;15.钢管混凝土柱及节点;16.疲劳计算及防脆断设计;17.钢结构抗震性能化设计;18.钢结构防护等。

本次修订的主要内容是:1.“基本设计规定(第3章)”增加了截面板件宽厚比等级,“材料选用”及“设计指标”内容移入新章节“材料(第4章)”,关于结构计算内容移入新章节“结构分析及稳定性设计(第5章)”,“构造要求(原标准第8章)”中“大跨度屋盖结构”及“制作、运输及安装”的内容并入本章;2.“受弯构件的计算(原规范第4章)”改为“受弯构件(第6章)”,增加了腹板开孔的内容,“构造要求(原规范第8章)”的“结构构件”中与梁设计相关的内容移入本章;3.“轴心受力构件和拉弯、压弯构件的计算(原规范第5章)”改为“轴心受力构件(第7章)”及“拉弯、压弯构件(第8章)”两章,“构造要求(原规范第8章)”中与柱设计相关的内容移入第7章;4.“疲劳计算(原规范第6章)”改为“疲劳计算及防脆断设计(第16章)”,增加了简便快速验算疲劳强度的方法,“构造要求(原规范第8章)”中“对吊车梁和吊车桁架(或类似结构)的要求”及“提高寒冷地区结构抗脆断能力的要求”移入本章,并增加了抗脆断设计的规定;5.“连接计算(原规范第7章)”改为“连接(第11章)”及“节点(第12章)”两章,“构造要求(原规范第8章)”中有关焊接及螺栓连接的内容并入第11章、柱脚内容并入第12章;6.“构造要求(原规范第8章)”中的条文根据其内容,分别并入相关各章,其中“防护和隔热”移入“钢结构防护(第18章)”;7.“塑性设计(原规范第9章)”改为“塑性及弯矩调幅设计(第10章)”,采用了利用钢结构塑性进行内力重分配的思路进行设计;8.“钢管结构(原规范第10章)”改为“钢管连接节点(第13章)”,丰富了计算的节点连接形式,另外,增加了节点刚度判别的内容;9.“钢与混凝土组合梁(原规范第11章,修订后为第14章)”,补充了纵向抗剪设计内容,删除了与弯筋连接件有关的内容。