1.盾构发展史

- 格式:ppt

- 大小:11.44 MB

- 文档页数:19

探讨盾构法隧道施工技术发展盾构法是指利用盾构机进行隧道施工的方法。

随着城市化进程的加快,城市交通压力日益增大,盾构法隧道施工技术的发展变得越发重要。

下面将从技术发展的历程、技术特点及未来发展方向三个方面探讨盾构法隧道施工技术的发展。

盾构法隧道施工技术的发展历程主要经历了以下几个阶段:第一阶段是20世纪60年代至70年代,此时盾构机还处于起步阶段,技术较为简单,施工效率低。

运用盾构法施工的代表性工程——东京地铁新宿线改善工程的成功,为盾构法的发展奠定了基础。

第二阶段是20世纪80年代至90年代,此时盾构机开始大规模应用于隧道施工,同时也出现了多种类型的盾构机。

德国的压平式盾构机、法国的泥水平衡盾构机及日本的开盾式盾构机成为当时三个主要的类型。

随着施工技术的改进,盾构法在混凝土隧道、铁路隧道等多个领域得到了广泛应用。

第三阶段是21世纪至今,此时盾构机的技术已经非常成熟,施工效率大幅提高。

针对不同地质条件和隧道类型,还研发出了多种改进型盾构机,如用于软土地质的土压平衡盾构机、用于岩石地质的液压盾构机等。

这些改进型盾构机在施工中能够更好地适应地质条件,提高施工效率和质量。

盾构法隧道施工技术的特点主要包括以下几个方面:第一,盾构法施工相对于传统的掘进法来说,无需大量的人工劳动,减少了人员伤亡的风险。

第二,盾构机由上万个零部件组成,需要精确的工艺和装配,提高了施工技术的要求。

盾构法能够适应不同的地质条件,包括软土、岩石、河床等,使得盾构法具有很大的适应性。

第四,盾构法施工速度快,能够实现快速施工,缩短工期,减少对交通的影响。

未来盾构法隧道施工技术的发展方向主要有以下几个方面:第一,提高盾构机自动化技术水平,减少人工操作,提高施工效率和质量。

第二,发展更小型、多功能的盾构机,以满足各种特殊地质条件和工程需求。

加强盾构机的环保技术研发,减少对环境的影响,降低施工过程中产生的噪音、振动等对周围居民的影响。

第四,加大对盾构法隧道施工技术的研究与创新,注重与其他领域的结合,推动盾构法在更多领域的应用。

简述盾构的发展历程

盾构是一种在地下挖掘隧道的机械方法。

它可以有效地挖掘地下隧道,广泛用于城市地铁、隧道和水利工程等建设中。

以下是盾构发展历程的简述。

盾构的起源可以追溯到19世纪下半叶,当时的挖掘工作主要依靠人工和爆破技术。

然而,这种方法在城市建设中面临着很多困难,如噪音、震荡和地表沉降等问题。

因此,人们开始寻找一种更加安全高效的地下挖掘方法。

20世纪初,人们开始尝试使用盾构机进行地下隧道的挖掘。

最早的盾构机是通过人力推动的,但工作效率较低。

随着机械技术的不断发展,盾构机的壁厚、轴重和推进力不断增加,使其能够适应更复杂的地质条件和更大直径隧道的挖掘。

在20世纪中叶,盾构机的发展进入了一个全新的时代。

随着液压系统、控制系统和推进系统的引入,盾构机的性能得到了显著提升。

这些技术的应用使得盾构机能够应对更大规模、更复杂的地下挖掘工程。

21世纪以来,盾构机的发展趋势主要体现在以下几个方面:

1. 大型盾构机的兴起:盾构机的尺寸和功能不断提高,能够满足更大直径隧道的挖掘需求。

2. 自动化和智能化:随着电子技术和计算机技术的进步,盾构机的自动化和智能化水平不断提高。

自动化系统可以实现盾构

机的自主导航、地质探测和控制等功能。

3. 环保和节能:在盾构机设计和使用过程中,越来越重视环保和节能要求。

采用有效的排放控制和能源管理技术,减少工程对环境的影响。

总的来说,盾构机的发展历程经历了从人力推动到机械化、自动化和智能化的过程。

今后,盾构技术将继续发展,为地下挖掘工程提供更高效、安全和环保的解决方案。

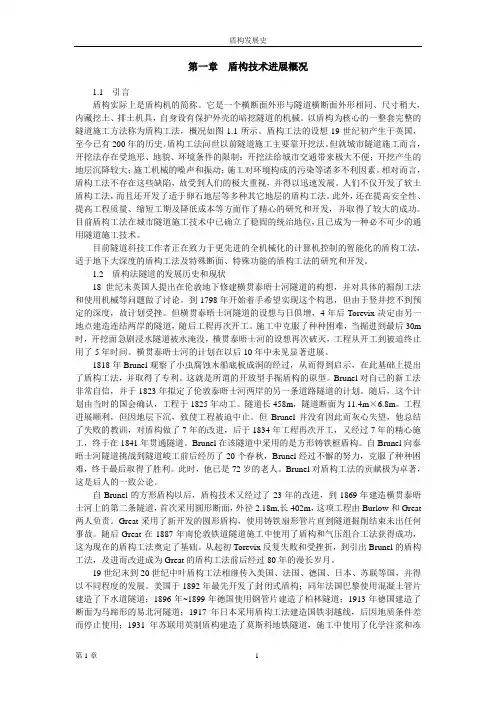

第一章盾构技术进展概况1.1 引言盾构实际上是盾构机的简称。

它是一个横断面外形与隧道横断面外形相同、尺寸稍大,内藏挖土、排土机具,自身设有保护外壳的暗挖隧道的机械。

以盾构为核心的一整套完整的隧道施工方法称为盾构工法,概况如图1.1所示。

盾构工法的设想19世纪初产生于英国,至今已有200年的历史。

盾构工法问世以前隧道施工主要靠开挖法。

但就城市隧道施工而言,开挖法存在受地形、地貌、环境条件的限制;开挖法给城市交通带来极大不便;开挖产生的地层沉降较大;施工机械的噪声和振动;施工对环境构成的污染等诸多不利因素。

相对而言,盾构工法不存在这些缺陷,故受到人们的极大重视,并得以迅速发展。

人们不仅开发了软土盾构工法,而且还开发了适于卵石地层等多种其它地层的盾构工法。

此外,还在提高安全性、提高工程质量、缩短工期及降低成本等方面作了精心的研究和开发,并取得了较大的成功。

目前盾构工法在城市隧道施工技术中已确立了稳固的统治地位,且已成为一种必不可少的通用隧道施工技术。

目前隧道科技工作者正在致力于更先进的全机械化的计算机控制的智能化的盾构工法,适于地下大深度的盾构工法及特殊断面、特殊功能的盾构工法的研究和开发。

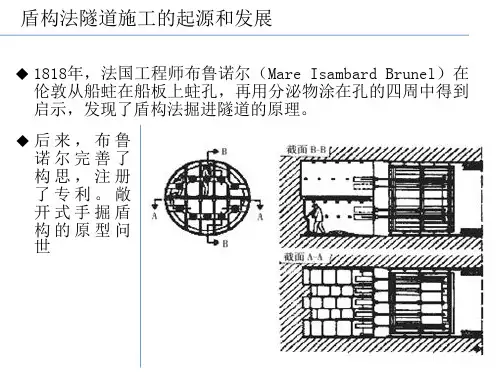

1.2 盾构法隧道的发展历史和现状18世纪未英国人提出在伦敦地下修建横贯泰晤士河隧道的构想,并对具体的掘削工法和使用机械等问题做了讨论。

到1798年开始着手希望实现这个构思,但由于竖井挖不到预定的深度,故计划受挫。

但横贯泰晤士河隧道的设想与日俱增,4年后Torevix决定由另一地点建造连结两岸的隧道,随后工程再次开工。

施工中克服了种种困难,当掘进到最后30m 时,开挖面急剧浸水隧道被水淹没,横贯泰晤士河的设想再次破灭,工程从开工到被迫终止用了5年时间。

横贯泰晤士河的计划在以后10年中未见显著进展。

1818年Brunel观察了小虫腐蚀木船底板成洞的经过,从而得到启示,在此基础上提出了盾构工法,并取得了专利。

这就是所谓的开放型手掘盾构的原型。

中国盾构机的发展历史

盾构机是一种现代隧道施工设备,它是在工程师James S. Robbins于1950年代提出盾构法后逐步发展起来的。

盾构机在中国的应用起步于1970年代末期,但是当时的技术相对落后,生产的盾构机大都采用进口技术和设备。

直到1990年代初,随着我国城市地铁、高速公路等基础设施建设的大力推进,盾构机在中国的应用逐渐得到了普及和推广。

此时国内盾构机的制造商开始崛起,如江苏新纪元、中联重科等。

他们从技术上不断改进、提高盾构机的性能、质量和稳定性。

在经过多年的努力发展后,中国盾构机的技术和品质得到了全球公认。

2010年,中国制造的TBM盾构机首次进入世界排名前十名,而在2015年,中国的盾构机销售额占全球的90%以上,成为全球盾构机制造业的领导者。

目前,中国盾构机已经成为世界范围内使用最广泛的隧道掘进工具之一,广泛应用于地铁、水利、交通、煤炭、电力、油气等领域。

中国盾构机的发展历程,是中国现代工程技术的一项杰出成就,也为中国的基础设施建设提供了坚实的支撑。

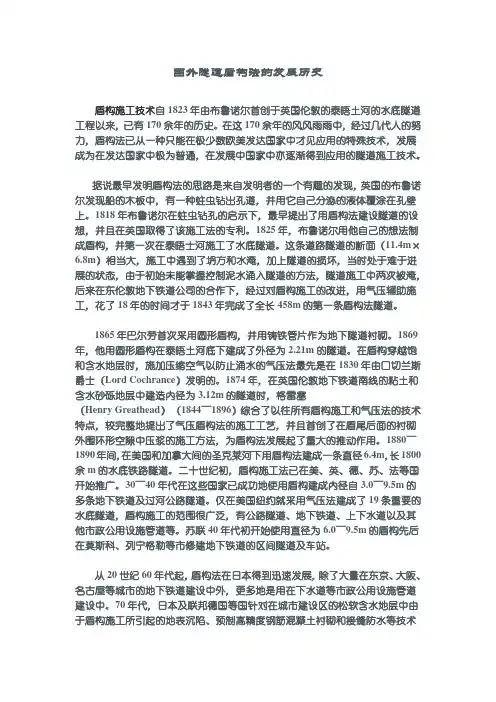

国外隧道盾构法的发展历史盾构施工技术自1823年由布鲁诺尔首创于英国伦敦的泰晤土河的水底隧道工程以来,已有170余年的历史。

在这170余年的风风雨雨中,经过几代人的努力,盾构法已从一种只能在极少数欧美发达国家中才见应用的特殊技术,发展成为在发达国家中极为普通,在发展中国家中亦逐渐得到应用的隧道施工技术。

据说最早发明盾构法的思路是来自发明者的一个有趣的发现,英国的布鲁诺尔发现船的木板中,有一种蛀虫钻出孔道,并用它自己分泌的液体覆涂在孔壁上。

1818年布鲁诺尔在蛀虫钻孔的启示下,最早提出了用盾构法建设隧道的设想,并且在英国取得了该施工法的专利。

1825年,布鲁诺尔用他自己的想法制成盾构,并第一次在泰晤士河施工了水底隧道。

这条道路隧道的断面(11.4m×6.8m)相当大,施工中遇到了坍方和水淹,加上隧道的损坏,当时处于难于进展的状态,由于初始未能掌握控制泥水涌入隧道的方法,隧道施工中两次被淹,后来在东伦敦地下铁道公司的合作下,经过对盾构施工的改进,用气压辅助施工,花了18年的时间才于1843年完成了全长458m的第一条盾构法隧道。

1865年巴尔劳首次采用圆形盾构,并用铸铁管片作为地下隧道衬砌。

1869年,他用圆形盾构在泰晤土河底下建成了外径为2.21m 的隧道。

在盾构穿越饱和含水地层时,施加压缩空气以防止涌水的气压法最先是在1830年由口切兰斯爵士(Lord Cochrance)发明的。

1874年,在英国伦敦地下铁道南线的粘土和含水砂砾地层中建造内径为3.12m的隧道时,格雷塞(Henry Greathead)(1844~1896)综合了以往所有盾构施工和气压法的技术特点,较完整地提出了气压盾构法的施工工艺,并且首创了在盾尾后面的衬砌外围环形空隙中压浆的施工方法,为盾构法发展起了重大的推动作用。

1880~1890年间,在美国和加拿大间的圣克莱河下用盾构法建成一条直径6.4m,长1800余m的水底铁路隧道。

盾构隧道的盾构机发展历史

1974年第一台土压平衡式盾构在东京采用。

该盾构由日本制造商IHI(石川岛播磨)设计,其外径为3.72m,用它掘进了长1900m的主管线。

在以后的年代里,很多制造厂商以土压盾构、压力保持盾构、软泥盾构、土壤压力盾构、受压的土壤盾构、泥压盾构、或泥浆状的土壤盾构等名称生产了“土压平衡式盾构”。

这些名称的盾构基本上都应用了同一种工法,国际上称为“土压平衡系统”(EARTH PRESSURE BALANCE SYSTEM,简称EPBS)。

土压平衡式盾构(EPB)自1974年在日本首次使用以来,以其独特的优势已广泛用于世界各地的隧道工程中。

1984年上海市隧道工程公司在我国首次应用从日本引进的φ4.36m土压平衡盾构建成了芙蓉江下水道总管工程。

土压平衡式盾构在在全国地铁、市政、能源等工程建设中得到更为广泛的应用。

实践证明,土压平衡式盾构因其能较好地控制地表沉降、保护环境、适应在市区和建筑密集处施工等优点,在我国正走向普及。

国外盾构发展史第三代工法

化盾构的研制和应用:随着盾构开挖技术的发展,人们不仅仅把盾构看作一种活动支撑和可供拼装衬砌安全保障,对繁重的掘进工作都想以机械来取代人工开挖,因此早在十九世纪末,英国的汤姆逊(1897年)即设计了机械式盾构,并开始应用于伦敦的地铁施工中,而1896年波拉依斯即提出中心旋转轴上设置了用支架固定的刀盘,由刀盘旋转来开挖土层的机械化盾构。

但这种盾构因切削是依靠盾构千斤压力压附在开挖面上而难以控制,并且衬砌与开挖面不能平行作业而未获推广。

随后,美、英、苏等国均作了较大改进,其中如苏联50年代试验的基辅机械化盾构,即是在塑性粘土中用带片状护壁的机械化盾构,其切削部分包括了一个带加劲肋的刚性壳体,用隔板紧密地撑住开挖面以防止不稳地层坍塌。

目前,苏联的机械化盾构,在1980到1989年的十年间,每年平均拥有63台,而普通盾构150台,但机械化盾构的比例在逐年增加。

另一种是在松软不稳定的地层中用带球面护壁的机械化盾构,在修建多瑙河水底隧道时情况也良好。

日本的机械化盾构是与手掘式同时发展的,1963年大坂上水道大了宝送水管工程首次应用了外径2.592米的机械化盾构。

1967年,大坂地铁的区间隧道采用了外径为6.97米的大断面机械化盾构。

1967年,日本近欲铁道难波线1488米的区间隧道采用了外径10.041米的机械化盾构。

我国盾构隧道掘进技术的发展历史盾构掘进机是一种隧道掘进的专用工程机械,现代盾构掘进机集机、电、液、传感、信息技术于一体,具有开挖切削土体、输送土碴、拼装隧道衬砌、测量导向纠偏等功能。

盾构掘进机已广泛用于地铁、铁路、公路、市政、水电隧道工程。

我国的盾构掘进机制造和应用始于1963年,上海隧道工程公司结合上海软土地层对盾构掘进机、预制钢混凝土衬砌、隧道掘进施工参数、隧道接缝防水进行了系统的试验研究。

研制了1台直径4.2米的手掘式盾构进行浅埋和深埋隧道掘进试验,隧道掘进长度68米.。

1965年,由上海隧道工程设计院设计、江南造船厂制造的2台直径5.8米的网格挤压型盾构掘进机,掘进了2条地铁区间隧道,掘进总长度1200米。

1966年,上海打浦路越江公路隧道工程主隧道采用由上海隧道工程设计院设计、江南造船厂制造的我国第一台直径10.2米超大型网格挤压盾构掘进机施工,辅以气压稳定开挖面,在黄浦江底顺利掘进隧道,掘进总长度1322米。

70年代,采用1台直径3.6米和2台直径4.3米的网格挤压型盾构,在上海金山石化总厂建设1条污水排放隧道和2条引水隧道,掘进了3926米海底隧道,并首创了垂直顶升法建筑取排水口的新技术。

1980年,上海市进行了地铁1号线试验段施工,研制了一台直径6.41米的刀盘式盾构掘进机,后改为网格挤压型盾构掘进机,在淤泥质粘土地层中掘进隧道1230米。

1985年,上海延安东路越江隧道工程1476米圆形主隧道采用上海隧道股份设计、江南造船厂制造的直径11.3米网格型水力机械出土盾构掘进机。

1987年上海隧道股份研制成功了我国第一台φ4.35米加泥式土压平衡盾构掘进机,用于市南站过江电缆隧道工程,穿越黄浦江底粉砂层,掘进长度583米,技术成果达到80年代国际先进水平,并获得1990年国家科技进步一等奖。

1990年,上海地铁1号线工程全线开工,18千米区间隧道采用7台由法国FCB公司、上海隧道股份、上海隧道工程设计院、沪东造船厂联合制造的φ6.34米土压平衡盾构掘进机。