中药基本知识中医药学概论

- 格式:ppt

- 大小:445.00 KB

- 文档页数:98

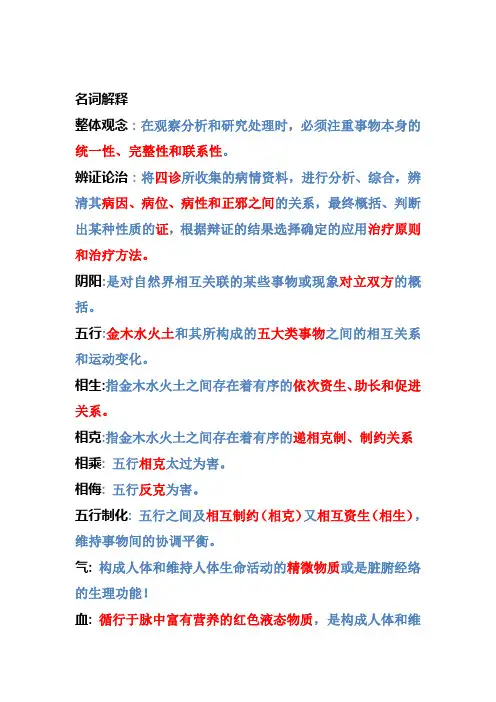

名词解释整体观念:在观察分析和研究处理时,必须注重事物本身的统一性、完整性和联系性。

辨证论治:将四诊所收集的病情资料,进行分析、综合,辨清其病因、病位、病性和正邪之间的关系,最终概括、判断出某种性质的证,根据辩证的结果选择确定的应用治疗原则和治疗方法。

阴阳:是对自然界相互关联的某些事物或现象对立双方的概括。

五行:金木水火土和其所构成的五大类事物之间的相互关系和运动变化。

相生:指金木水火土之间存在着有序的依次资生、助长和促进关系。

相克:指金木水火土之间存在着有序的递相克制、制约关系相乘: 五行相克太过为害。

相侮: 五行反克为害。

五行制化: 五行之间及相互制约(相克)又相互资生(相生),维持事物间的协调平衡。

气: 构成人体和维持人体生命活动的精微物质或是脏腑经络的生理功能!血:循行于脉中富有营养的红色液态物质,是构成人体和维持人体生命活动的基本物质。

津液: 是机体内一切正常水液的总称,是构成人体和维持人体生命活动的基本物质。

气机调畅: 气的升降出入运动之间的协调平衡。

气机失调: 气的升降出入运动之间的平衡失调。

经络: 是运行全身气血、联络脏腑肢节、沟通上下内外的通路,是构成人体的重要组成部分。

同病异治: 同一种疾病,由于表现出的证不同,可采用不同的治法。

异病同治: 不同的疾病,在其发展的过程中,出现了同一性质的证,便可采用相同的治法。

六淫:风寒暑湿燥火6种外感病邪。

七情: 喜怒忧思悲恐惊7种情志活动,是人体对外界客观事物的不同情感反应。

痰饮: 水液停聚,不能正常布散、流通和排泄而成的病理产物,稠浊者为痰,清稀的是饮。

瘀血: 体内血液停止,包括离经之血积存体内,或血运不畅,阻滞于经脉及脏腑内的血液。

正气: 泛指人体的抗病能力和康复能力,是人体各种生理功能的总和。

邪气: 泛指各种致病因素。

虚证: 是指以正气虚损为矛盾的主要方面,邪不亢盛的一种病理变化。

实证: 是指以邪气抗盛为矛盾主要方面,正气未衰的一种病理变化。

国家开放大学期末统一考试中医药学概论含解析中医药学作为中国传统医学的重要组成部分,已经有着几千年的历史。

它以中医药理论为基础,通过中草药及其他疗法来治疗疾病。

中医药学概论是中医药学专业的一门基础课程,旨在系统地介绍中医药学的基本概念、理论与发展,培养学生对中医药学的整体把握能力。

本文将围绕国家开放大学的期末统一考试中医药学概论内容展开,进行相关解析。

第一部分:中医的概念与理论中医作为一种特殊的医学体系,其理论基础主要包括阴阳学说、五行学说和气血精津等概念。

阴阳学说是中医理论的核心,它认为宇宙万物都是由阴阳相互作用而组成的。

五行学说是对自然规律的总结和抽象,以木、火、土、金、水五种元素来揭示事物之间的相互关系。

气血精津则是对人体生命活动的重要物质基础的描述。

第二部分:中草药学中草药学是中医药学的重要组成部分,它研究中草药的种类、性能以及其在临床上的应用。

中草药的分类方法有很多,最常用的包括归经、归五味、归归色等方法。

通过了解这些分类方法,我们可以更好地理解中草药的基本特点和使用规律。

第三部分:经方学经方学是中医药学中的重要分支,研究古代医籍中的各类方剂。

经方学的学习包括对方剂的组成、功效和配伍规律的理解。

我们需要掌握常用方剂的名称、用途以及其组成的草药,这些都是中医药学学习的必备知识。

第四部分:针灸与推拿理论针灸和推拿是中医药学中常见的治疗手段,也是中医独特的特色之一。

针灸学研究的是针刺治疗的原理和方法,推拿学则是通过按摩等手段来调节人体的气血和阴阳平衡。

了解针灸和推拿理论,对于中医药学的学习和临床实践都具有重要意义。

在国家开放大学的期末统一考试中医药学概论部分,考生需要掌握上述内容,并能够灵活运用于解决相关问题。

本考试内容总分150分,包括选择题、填空题和论述题等。

对于选择题和填空题,考生需准确理解题目要求,选择正确的答案。

在论述题中,考生需要展开观点,阐述个人见解,并结合中医药学的基本原理和理论进行分析。

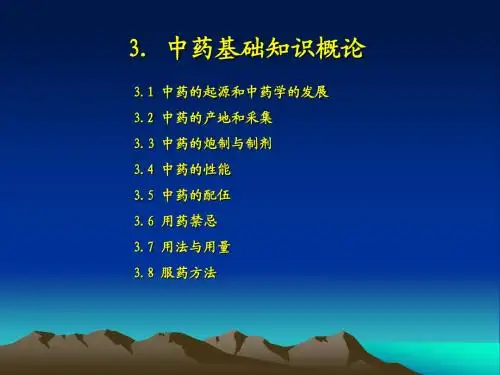

中药概论知识点总结一、中药的定义和概念中药是指以天然药材为原料,经过加工和制备而成的药品,包括植物药、动物药、矿物药和化学药物。

中药的特点是来源广泛、制备方法复杂、成分复杂、作用机理多样,具有独特的药理活性和治疗作用。

中药是中国传统医学的重要组成部分,对于预防和治疗疾病有着重要的作用。

二、中药的发展历史中药的起源可以追溯到古代的原始社会。

在中国,早在新石器时代,人们就已经开始使用一些植物、动物和矿物来治疗疾病。

随着社会的发展,中药的制备方法逐渐完善,药材的筛选和配伍经验也逐渐丰富。

秦汉时期就有了《神农本草经》《本草纲目》等中药经典著作的问世,这些经典对于中药的发展产生了深远的影响。

随着现代科学技术的进步,中药的研究和开发也取得了显著的成就,中药的应用范围也在不断扩大。

三、中药的分类中药可以根据其来源、性味、功效、使用范围等多种方式进行分类。

按照其来源可以分为植物药、动物药和矿物药;按照其性味可以分为寒热、温凉、苦甘、酸辛等;按照其功效可以分为清热解毒、祛风散寒、活血化瘀等;按照其使用范围可以分为内用药和外用药。

不同的分类方式可以帮助我们更好地了解中药的特性和用法。

四、中药的药材资源中药的药材主要来源于植物、动物和矿物。

植物药材包括根、茎、叶、花、果实、种子等各个部位;动物药材包括动物的皮毛、骨骼、角、胆汁、器官等;矿物药材主要是一些天然矿物和矿物质。

中药的药材资源非常丰富,中国有着数千种药用植物和动物,其中大部分都是中药的重要原料。

在保护和利用中药资源方面,我们需要重视生态环境保护,加强药用植物和动物的栽培和养殖,积极开展中药资源的科学研究。

五、中药的药理作用中药的药理作用是指其对于人体生理功能和病理状态的影响。

中药的活性成分能够通过各种途径进入人体,然后对各种生理过程产生影响,表现为兴奋、抑制、促进、抗氧化、抗炎等多种作用。

中药的药理作用主要通过影响细胞、组织和器官的功能来发挥治疗效果。

了解中药的药理作用可以帮助我们更好地选择和使用中药,从而提高治疗效果。

药学中医药概论知识点大一药学是研究药物的性质、功效以及使用方法的学科,而中医药是中华民族传统医学的代表,包括中草药、针灸、经络等治疗方法。

下面是药学中医药概论的一些知识点,帮助大一学生对该领域有更深入的了解。

一、中药学概述中药学是药学的重要分支之一,研究药材的性质、功效、组成及药用和药效等方面。

中药学的基本内容包括药材的分类、名称、来源、药效及药用部位等。

1. 中药分类中药可以根据来源、性质、功效等方面进行分类。

根据来源可以分为植物药、动物药、矿物药等;根据性质可以分为寒凉药、温热药等;根据功效可以分为清热解毒药、活血化瘀药等。

2. 中药的名称与来源中药的名称通常是由药材的形态特征、生长环境以及药材的功效等综合考虑而来。

中药的来源可以是野生或人工种植,也可以是来自不同的地区或国家。

3. 中药的药效与药用部位中药的药效指的是药物对人体健康的影响,如清热、祛湿、活血等作用。

而药用部位则是指药材的哪个部位可以作为药用,如根、叶、果实等。

二、中药炮制方法中药炮制是中医药学中重要的环节,通过特定的处理方式,将药材炮制成适宜临床应用的药物。

常见的中药炮制方法有煎煮法、炭制法、酒制法等。

1. 煎煮法煎煮法是将药材加水煮沸,然后继续保持沸腾一段时间,使药材中有效成分溶于水中。

这种方法适用于一些药材的水溶性较好或煮后不易挥发的情况。

2. 炭制法炭制法是将药材置于火上烘烤,使其成为炭状。

这种方法适用于一些产生毒性物质的药材,通过炭制可以去除或减少毒性,同时提高药材的稳定性和药效。

3. 酒制法酒制法是将药材浸泡在酒中,使药材中的有效成分溶解于酒液中。

这种方法适用于一些药材的油溶性较好,或者需要通过酒液的温热作用来促进药物的吸收。

三、中医诊断方法中医诊断方法是中医药学中的核心内容之一,通过观察、问诊、望诊、切诊等方法,对患者身体状况进行综合分析,确定病因和病症。

1. 四诊合参中医诊断方法主要通过四诊合参进行,即望、闻、问、切。

中医药学概论重点一、中医药学的起源与发展:1.中医药学的起源:介绍中医药学的起源,追溯到远古时期的巫医、神医等,以及中医药学的发展轨迹。

2.中医药学的思想:阐述中医药学的主要思想,即整体观念、阴阳学说、五行学说、六经理论等。

3.中医药学的发展历程:概述了中医药学自古代的黄帝时期到现代的发展历程,包括不同时期的重要医家、医书等。

二、中医药学的基本理论:1.阴阳学说:介绍了阴阳学说的基本概念、特点以及与中医药学的关系,解释了阴阳平衡在人体健康中的作用。

2.五行学说:阐述了五行学说的基本原理,即金、木、水、火、土五行的互生互克关系,以及与中医药学的应用。

3.人体经络学说:讲述了人体经络的形态、分布、功能,以及经络与诊断、治疗的关系。

4.中医病机学说:介绍了中医病机学说的主要内容,包括病因、病机、证候等,以及与西医病理学的对比。

三、中医药学的基本知识:2.方剂学:介绍了方剂学的基本概念和分类,包括汤剂、散剂、丸剂、煎剂等,以及方剂的组成与应用。

3.针灸学:讲述了针灸学的基本原理,包括针灸的作用机制、穴位选取和刺激技法等。

4.推拿学:介绍了推拿学的基本理论和手法,包括按摩、推拿、拔罐、刮痧等,以及推拿的应用领域。

四、中医药学的现状与发展:1.中医药学的现状:概述了中医药学在国内外的发展现状,包括中医药学的教育、科研、临床应用等。

2.中医药学的国际化:介绍了中医药学在国际间的影响力和发展趋势,以及中医药国际化的挑战和机遇。

3.中医药学的未来发展:讨论了中医药学未来发展的方向和重点,包括中医药学的研究方法、临床应用、市场发展等。

总之,中医药学概论是中医药学专业的一门重要课程,通过学习这门课程,可以初步了解中医药学的基本理论、基本知识和发展历程,为进一步深入学习和研究中医药学奠定基础。

中医药学概论大一知识点中医药学概论是一门综合性学科,涵盖了广泛的知识领域,包括中医理论、中草药学、方剂学、针灸学等。

下面将介绍一些中医药学概论中的重要知识点。

一、中医理论1. 中医基本理论:包括阴阳学说、五行学说、经络学说等。

中医基本理论是中医学的理论基础,通过对人体生理病理变化的阐述,解释了中医治疗的原理和方法。

2. 中医四诊法:包括望诊、闻诊、问诊、切诊。

通过观察、听诊、询问、触诊等方式,对患者的症状进行综合分析,以确定病情和辨证施治。

3. 中医治疗方法:包括药物治疗、针灸治疗、推拿按摩、气功调理等。

中医治疗注重整体观念,通过调理人体的气血阴阳平衡,达到防病治病的目的。

二、中草药学1. 中草药的分类与鉴定:中草药按草本、木本、动物、矿物等分类。

学习中草药的分类和鉴定方法,是学习中草药学的基础。

2. 中草药的性味归经:中草药根据其性味分类,一般包括寒、凉、温、热、平五味,每味又可以归入五脏六腑的经络。

掌握中草药的性味与归经,有助于理解其药性和适应症。

3. 常用中草药的功效与应用:学习常用中草药的功效与应用,包括药物特点、适应症、用法用量等。

了解中草药的药理作用和临床应用,对于临床实践具有重要意义。

三、方剂学1. 方剂的定义与分类:方剂是将中草药按一定的配伍关系配制而成的药物。

方剂可分为煎剂、丸剂、散剂、蛋剂等多种剂型。

2. 经典方剂与现代方剂:学习经典方剂,如《伤寒杂病论》、《金匮要略》等,对理解中医经典文献的精华和传统医学的发展历程具有重要意义。

同时,了解现代方剂的研究和应用,有助于提高诊疗水平。

四、针灸学1. 针灸的起源与发展:学习针灸学的历史渊源,了解针灸的起源、发展与演变,对于理解其独特的理论与方法具有重要意义。

2. 针灸的基本操作:学习针灸的基本操作,包括选择穴位、插入针刺、得气与规法等。

掌握正确的操作技巧,是进行针灸治疗的前提。

3. 针灸的作用机制与临床应用:针灸治疗通过调整人体的脏腑功能和经络气血流动,达到防治疾病的目的。