物理有机化学前沿领域两个主要方面有机分子簇集和自由基化学研究

- 格式:pdf

- 大小:11.32 KB

- 文档页数:2

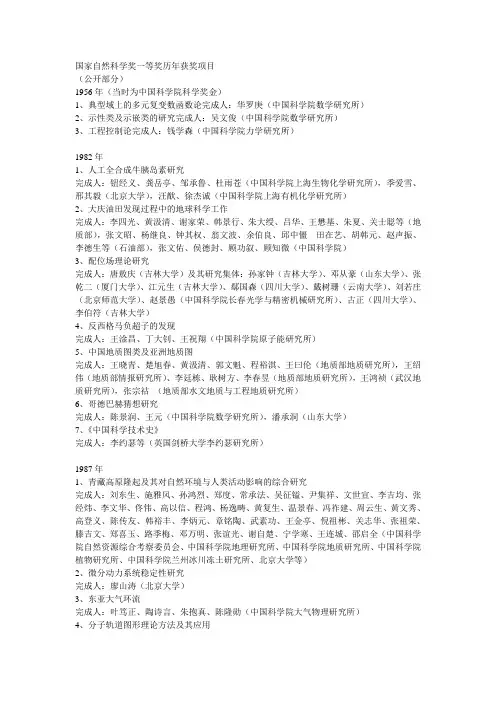

国家自然科学奖一等奖历年获奖项目(公开部分)1956年(当时为中国科学院科学奖金)1、典型域上的多元复变数函数论完成人:华罗庚(中国科学院数学研究所)2、示性类及示嵌类的研究完成人:吴文俊(中国科学院数学研究所)3、工程控制论完成人:钱学森(中国科学院力学研究所)1982年1、人工全合成牛胰岛素研究完成人:钮经义、龚岳亭、邹承鲁、杜雨苍(中国科学院上海生物化学研究所),季爱雪、邢其毅(北京大学),汪猷、徐杰诚(中国科学院上海有机化学研究所)2、大庆油田发现过程中的地球科学工作完成人:李四光、黄汲清、谢家荣、韩景行、朱大绶、吕华、王懋基、朱夏、关士聪等(地质部),张文昭、杨继良、钟其权、翁文波、余伯良、邱中僵 田在艺、胡韩元、赵声振、李德生等(石油部),张文佑、侯德封、顾功叙、顾知微(中国科学院)3、配位场理论研究完成人:唐敖庆(吉林大学)及其研究集体:孙家钟(吉林大学)、邓从豪(山东大学)、张乾二(厦门大学)、江元生(吉林大学)、鄢国森(四川大学)、戴树珊(云南大学)、刘若庄(北京师范大学)、赵景愚(中国科学院长春光学与精密机械研究所)、古正(四川大学)、李伯符(吉林大学)4、反西格马负超子的发现完成人:王淦昌、丁大钊、王祝翔(中国科学院原子能研究所)5、中国地质图类及亚洲地质图完成人:王晓青、楚旭春、黄汲清、郭文魁、程裕淇、王曰伦(地质部地质研究所),王绍伟(地质部情报研究所)、李廷栋、耿树方、李春昱(地质部地质研究所),王鸿祯(武汉地质研究所),张宗祜(地质部水文地质与工程地质研究所)6、哥德巴赫猜想研究完成人:陈景润、王元(中国科学院数学研究所),潘承洞(山东大学)7、《中国科学技术史》完成人:李约瑟等(英国剑桥大学李约瑟研究所)1987年1、青藏高原隆起及其对自然环境与人类活动影响的综合研究完成人:刘东生、施雅风、孙鸿烈、郑度、常承法、吴征镒、尹集祥、文世宣、李吉均、张经炜、李文华、佟伟、高以信、程鸿、杨逸畴、黄复生、温景春、冯祚建、周云生、黄文秀、高登义、陈传友、韩裕丰、李炳元、章铭陶、武素功、王金亭、倪祖彬、关志华、张祖荣、滕吉文、郑喜玉、路季梅、邓万明、张谊光、谢自楚、宁学寒、王连城、邵启全(中国科学院自然资源综合考察委员会、中国科学院地理研究所、中国科学院地质研究所、中国科学院植物研究所、中国科学院兰州冰川冻土研究所、北京大学等)2、微分动力系统稳定性研究完成人:廖山涛(北京大学)3、东亚大气环流完成人:叶笃正、陶诗言、朱抱真、陈隆勋(中国科学院大气物理研究所)4、分子轨道图形理论方法及其应用完成人:唐敖庆、江元生(吉林大学)5、酵母丙氨酸转移核糖核酸的人工全合成完成人:王德宝、汪恩璧、汪猷、郑可沁、朱莹书、陈海宝、陈慎、裘慕绥、梁镇和、申庆祥、杨再定、胡美浩、王贵海、吴仁龙、余允华、陆蕴华、陈常庆(中国科学院上海生物化学研究所、中国科学院上海细胞生物学研究所、中国科学院上海有机化学研究所、中国科学院生物物理研究所、北京大学)6、蛋白质功能基团的修饰及其生物活性之间的定量关系完成人:邹承鲁、许根咯 孙玉琨、杜雨苍、赵康源、周海梦(中国科学院生物物理研究所、中国科学院上海生物化学研究所)7、中国高等植物图鉴及中国高等植物科属检索表完成人:王文采、汤彦承及其研究集体(中国科学院植物研究所)8、中国古代建筑理论及文物建筑保护的研究完成人:梁思成、林徽因、莫宗江、徐伯安、楼庆西、郭黛娅(清华大学)9、五次对称性及Ti-Ni准晶相的发现与研究完成人:郭可信、叶恒强、李斗星、张泽、王大能(中国科学院金属研究所)10、中国层控矿床地球化学完成人:涂光炽、王秀璋、陈先沛、张宝贵、杨蔚华、程家平、樊文苓、赵振华、喻茨玫(中国科学院地球化学研究所)11、关于不相交STEINER三元系大集的研究完成人:陆家羲(内蒙古包头市第九中学)1989年1、液氮温区氧化物超导体的发现完成人:赵忠贤、杨国桢、陈立泉、杨乾声、黄玉珍及其研究集体(中国科学院物理研究所)2、基于时序逻辑的软件工程环境的理论与设计完成人:唐稚松(中国科学院软件研究所)1991年(空缺)1993年中国蕨类植物科属的系统排列和历史来源完成人:秦仁昌(中国科学院植物研究所)1995年(空缺)1997年哈密尔顿系统的辛几何算法完成人:冯康等(中国科学院计算数学与科学工程计算研究所)1999年、2000年、2001年度:空缺2002年有机分子簇集和自由基化学的研究完成人:蒋锡夔、计国桢等(中国科学院上海有机化学研究所)2002年度中国科学院院士、中国科学院上海有机化学研究所研究员蒋锡夔(右二)以其在物理有机化学领域取得的国际领先成果获国家自然科学奖一等奖。

有机化学的研究主要包括哪几个方面?

有机化学的研究主要包括以下几个方面:

1.合成化学:合成化学研究着重于开发新的有机化合物合成

方法和反应,以及设计合成路线来合成特定的有机分子。

这包括发展新的催化剂、溶剂、试剂和反应条件,以提高合成效率和选择性。

2.反应机理研究:反应机理研究探讨有机反应的具体细节,

包括反应的步骤、间质的形成和分解,以及反应的速率和选择性等。

通过深入了解反应机理,有机化学家可以更好地预测和控制反应过程。

3.天然产物合成与结构活性关系:天然产物合成研究着重于

合成生物活性分子,如药物、天然产物、生物碱等。

同时也研究这些分子的结构活性关系,以了解它们的生物活性和作用机制。

4.生物有机化学:生物有机化学研究关注有机化合物在生物

体内的合成和代谢过程。

它主要涉及酶的催化机制、代谢产物的分析和合成,以及生物体内有机反应的调控等。

5.物理有机化学:物理有机化学研究分子的结构、构象和反

应动力学等方面的物理性质。

它探讨化学键的长度、键能和键的解离能等,以及分子间相互作用、自组装和化学反应的动力学过程。

以上只是有机化学研究的一些主要方面,还有许多其他领域的

研究,如超分子化学、催化化学、材料化学等,都与有机化学密切相关。

物理化学领域前沿理论及应用研究引言物理化学作为交叉学科的重要分支,在当今社会得到了广泛应用和发展。

物理化学主要研究化学反应的物理本质,以及物质分子在微观层面上的结构、性质及其变化规律,所以在各个领域都有着极为重要的应用价值。

本文将从分子重构理论、光化学反应理论、生物物理化学等几个领域来深入探讨物理化学领域前沿理论及应用研究的相关进展。

一、分子重构理论1.1 分子重构理论概述分子重构理论是指在固体、气态和有机化合物等领域,通过最小能量原理、非平衡态诱导等方法,探讨分子的重组、排列和受力等行为,以期提高物质的物理、化学性质,增强其应用价值的一种理论。

1.2 分子重构理论的应用分子重构理论的应用范围十分广泛,以下列举其中几个领域。

(1)薄膜材料分子重构理论在薄膜材料领域的应用,可以控制材料的表面形态、晶型和光学性质,提高薄膜的功率转换效率和光催化性能。

例如,可以将某种功能材料经过重构后,将其敷在锰氧化物表面,从而实现锰氧化物在太阳能电池中的应用。

(2)化学反应分子重构理论可以通过探讨阻挡作用和过渡态的稳定性等机理,改善化学反应的效率及其产物的选择性,同时可以通过调控反应中的分子间相互作用,以挖掘化学反应中不同的化学物种组合,创造出原本不存在的新化合物。

(3)纳米材料通过控制分子间的相互作用及排列,分子重构理论可成功调控纳米材料的形态、晶型、组成和尺寸等特性,例如,可通过“自组装”法将金属离子和有机小分子组成的CH3COO-Au纳米棒,转变为纳米织物和纳米带等不同形态的纳米材料,从而实现不同应用场景的需要。

1.3 分子重构理论的发展趋势随着物理化学研究的不断深入,分子重构理论也会不断拓展其应用范围并完善其实验和计算基础,例如发展出更高级的计算模型并加强对分子间相互作用机理的理解,实现外场条件与多因素影响下的准确预测,同时也需要强化理论在制备材料和解释实验现象中的作用。

二、光化学反应理论2.1 光化学反应理论概述光化学反应是指化学反应中涉及光子参与的物理化学过程,光化学反应理论主要研究光化学反应的机理和规律,通过探讨光激发态与反应参与物态之间的关系,推导出一系列数学模型,并且可以为材料、能源转换、药物开发等领域提供理论指导。

著名有机化学家蒋锡夔蒋锡夔先生是世界著名物理有机化学家和有机氟化学家,中国物理有机化学和有机氟化学的奠基人之一;他参与研制了国防急需的氟橡胶,领衔团队获得了当时空缺4年的国家自然科学一等奖。

小编在这里整理了著名有机化学家蒋锡夔相关资料,希望能帮助到您。

著名有机化学家蒋锡夔蒋锡夔院士1926年9月5日出生于上海,1947年毕业于上海圣约翰大学,1952年获美国西雅图华盛顿大学博士学位,之后在美国凯劳格公司任研究员。

1955年冲破美国政府的阻挠回到祖国,先后在中国科学院化学研究所和上海有机化学研究所从事科研工作,1991年当选为中国科学院学部委员(院士)。

在美国工作期间,蒋锡夔发明了氟烯与三氧化硫反应合成磺内酯的新反应,至今仍被广泛应用于工业生产中。

回国后至20世纪70年代末期,蒋锡夔主要致力于国防建设氟材料的研制工作,研制成功了一系列氟橡胶、氟塑料,为祖国的国防工业作出了重要贡献。

20世纪80年代以来,他的研究工作主要集中在物理有机化学领域,尤其是在疏水—亲脂作用驱动的有机分子簇集、自卷以及解簇集现象和自由基化学中的取代基自旋离域参数的建立和应用方面,取得了杰出的成就,先后获得中国科学院自然科学奖一等奖两项(1999年、2001年),国家自然科学奖一等奖一项(2002年),上海市科技功臣(2005年),中国化学会物理有机化学终身成就奖(2011年)等多项奖励和荣誉。

基础教育中西合璧1926年9月5日,蒋锡夔出生在上海。

蒋家原来在南京城里是一个富裕的大家庭,自称“金陵蒋氏”。

在晚清末年,蒋氏家族从南京迁往上海。

他们在上海主要从事房地产业,并且一直经营到20世纪30年代,这是整个蒋氏家族事业最旺盛的时期。

出生在一个殷实富足的家庭里,蒋锡夔的童年过得无忧无虑。

作为国学家、诗人的父亲蒋国榜一直以孔子思想和传统的道德观念来教育蒋锡夔,而曾经是一名非常出色的教育工作者的母亲冯乌孝女士则为儿子精心挑选了上海当时具有先进教育理念的特色学校。

物理化学领域的前沿科研进展物理化学是研究物质的物理性质和化学性质之间的关系的学科。

它的研究领域涵盖了原子结构、分子结构、动力学、热力学、表面现象等多个方面,是自然科学中的基础学科之一。

在这个领域里,研究者们正在探索一些非常重要的科学问题,下面我们将介绍一些当前物理化学领域的前沿科研进展。

1. 通过单分子技术实现微观水平上的生命过程探测单分子技术已经成为当前物理化学领域的一项热点研究领域,由于它可以突破传统测量技术的限制,我们可以在微观水平上对生命过程进行探测。

例如,研究者利用单分子荧光方式,成功地观察到了DNA的细胞内复制过程和分子膜上的蛋白质运动等生命现象。

2. 基于表面增强拉曼光谱(SERS)的生命分析技术SERS是刺激激发表面增强拉曼光谱的简称,它是近年来发展起来的一种非常有潜力的生物分析技术。

通过将样品分子吸附到金或银颗粒表面来实现强烈拉曼散射信号的增强。

这种技术在生物领域有广阔的应用前景,例如对癌细胞和病毒的检测等。

3. 研究分子间的非共价相互作用分子间的非共价相互作用在物理化学领域已经得到了广泛的研究,它们包括疏水相互作用、静电相互作用、氢键等。

这些相互作用对于分子的结构、化学反应过程和各种生物过程都起着至关重要的作用,现在,研究者们正在进一步探索它们的作用机理和不同的应用方向。

4. 基于核磁共振技术的研究核磁共振技术是一种非常强大的分析工具,它可以用来研究许多物质的结构和性质。

它利用原子核在磁场中的自旋产生磁共振现象进行物质分析,不仅可以提供分子结构的信息,还可以研究分子的动力学、热力学等问题,已经发展成为物理化学领域中不可或缺的分析工具。

5. 人工智能与物理化学交叉研究人工智能技术在物理化学领域也有着越来越广泛的应用。

利用人工智能技术,可以对大量实验数据进行深度学习和数据挖掘,以便更深入地研究物质的性质和反应过程,并发现新的科学规律。

同时,人工智能技术也可以优化计算模型,提高相关实验数据的处理和分析能力,为物理化学领域带来更多的可能性。

21世纪物理有机化学的发展与展望摘要:本文论述了当前物理有机化学各个主要领域的研究工作,指出物理有机化学是相当重要的基础学科。

并且对21世纪的物理有机化学作出了展望。

关键词:物理有机化学、进展。

1、前言物理有机化学是用物理化学的方法研究有机化学问题的科学, 是一门涉及有机合成化学、金属有机化学、生物有机化学、高分子化学、超分子化学、有机光化学、药物化学和计算化学的学科。

它研究有机化学反应为什么发生和如何发生, 从中找出规律, 指导设计、合成新的物种, 预见和发现新的有机化学现象。

物理有机化学的研究主要涉及三个方面:(1) 有机化合物的结构与性能的关系现代光谱、波谱和显微技术的发展为表征分子结构提供了基础。

化合物的结构决定着性能, 包括化学反应性(立体效应、电子效应、溶剂效应)、物理性能(光、电、磁性能)、生命功能等。

(2)反应机理和活泼中间体时间分辨技术(时间分辨电子光谱、红外光谱和拉曼光谱、NMR、ESR、X 衍射) 的发展和普及, 为研究化学反应的全过程提供了手段, 对原有的各种反应机理和活泼中间体(协同反应、自由基反应、离子型反应、卡宾反应、金属络合物、叶立德反应、电子转移反应等) 的认识将继续发展。

计算化学在确定分子结构和反应机理方面有着实验不可替代的作用。

(3)分子间弱相互作用和超分子化学包括基元结构的设计和合成、分子间弱相互作用的加和与协同产生的方向性和选择性、分子组装和分子识别、超分子的结构和表征、超分子体系的信息功能和用途等问题, 为物理有机化学创造了新的机遇。

2、21世纪物理有机化学的发展及展望和二十世纪的物理有机化学相比,现在的物理有机化学是从更广泛、更深刻的视角看待结构/活性关系和反应中间体、反应机理的研究,把研究的对象从简单的有机分子和均相溶液中的有机化学反应扩展到包括生物大分子、材料大分子和分子聚合物中的反应,扩展到分子间弱相互作用的研究。

有机合成和物理有机化学是有机化学的经和纬。

化学学科的前沿方向与优先领域基础学科在整个自然科学体系中占有十分重要的地位和作用。

由基础科学研究产生的大量新思想、新理论、新效应等为应用科学提供了理论基础,对现代技术的发展有巨大的推动作用。

国内外大量事实说明,"科学理论不仅更多地走在技术和生产的前面,而且为技术、生产的发展开辟着各种可能的途径"。

基础研究是社会与科学发展的基础,而基础学科的建设与发展,是基础科学研究的基础。

化学和其它科学一样,是认识世界和改造世界重要学科。

它与物理科学、生命科学等相互渗透,不断形成新的交叉学科。

学科的前沿方向与优先领域为:(1)合成化学;(2)化学反应动态学;(3)分子聚集体化学;(4)理论化学;(5)分析化学测试原理和检测技术新方法建立;(6)生命体系中的化学过程;(7)绿色化学与环境化学中的基本化学问题;(8)材料科学中的基本化学问题;(9)能源中的基本化学问题;(10)化学工程的发展与化学基础。

今日化学何去何从今日化学何去何从?对于这个问题有两种回答:第一种回答:化学已有200余年的历史,是一门成熟的老科学,现在发展的前途不大了;21世纪的化学没有什么可搞了,将在物理学与生物学的夹缝中逐渐消微。

第二种回答:20世纪的化学取得了辉煌的成就,21世纪的化学将在与物理学、生命科学、材料科学、信息科学、能源、环境、海洋、空间科学的相互交叉,相互渗透,相互促进中共同大发展。

本文主张第二种回答。

1. 20世纪化学取得的空前辉煌成就并未获得社会应有的认同在20世纪的100年中,化学与化工取得了空前辉煌的成就。

这个“空前辉煌”可以用一个数字来表达,就是2 285万。

1900年在Chemical Abstracts(CA)上登录的从天然产物中分离出来的和人工合成的已知化合物只有55万种。

经过45年翻了一番,到1945年达到110万种。

再经过25年,又翻一番,到1970年为236.7万种。

以后新化合物增长的速度大大加快,每隔10年翻一番,到1999年12月31日已达2 340万种。

物理有机化学的前沿领域-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN物理有机化学前沿领域两个重要方面--有机分子簇集和自由基化学的研究由中国科学院上海有机化学研究所蒋锡夔等完成疏水亲脂相互作用(HLI)是分子间主要的弱相互作用之一,也是导致宇宙间生命现象形成的基本作用力之一。

深入了解HLI对研究生命科学、理解生命现象及某些生理、病理过程有根本性的意义,在有机合成、化合物分离和超分子化学中也有重要的地位。

而有机分子的簇集和自卷是研究HLI最基本和最简单的模型,它们直接影响受物分子的反应性和生物功能,所以用物理有机化学的概念和方法来研究它们,是研究HLI最好的途径之一,并且可以用这一简单的理论模型来研究模拟生命现象中的某些物理和化学变化过程,如课题组已发现动脉粥样硬化斑块的组成和胆固醇酯类化合物的共簇集倾向性直接有关。

而解簇集概念的提出和有效解簇剂的研究又为治疗动脉粥样硬化疾病的药物分子设计提供有益的启示。

因此这是物理有机化学前沿领域及和生命科学有关的十分重要的研究方面之一。

有机化合物结构性能关系的研究是物理有机化学的核心内容之一。

课题组通过取代三氟苯乙烯体系的研究,真正拆分了取代基的极性和自旋离域效应,建立了一套迄今种类最多、最可靠的取代基自旋离域参数σJJ·,成功应用于自由基反应和波谱参数的相关分析中,并用双参数方程的p+/pJJ·比值作为取代基极性和自旋离域效应相对权重的判别尺度,将自由基反应分为四类,成功解决了长期困扰自由基化学界如何评估这两种效应的重大问题。

该项目课题组自80年代初深入系统地开展了物理有机化学前沿领域两个重要方面--有机分子簇集和自由基化学的研究,他们选用了有机分子的簇集和自卷现象作为研究疏水亲脂相互作用的简单和基本模型,在发展了临界簇集浓度(CAgC)和临界共簇集浓度(CoCAgC)定量测定的基础上,用水解动力学和荧光探针等方法对影响有机分子簇集、共簇集、自卷曲等的分子结构因素、溶剂效应、盐效应和温度等进行了详细和系统的研究,取得了一系列创新成果。

有机化学的应用与前沿研究有机化学是研究有机物质结构、性质和反应的科学领域。

它是化学的一个重要分支,广泛应用于各个领域,如医药、材料、能源等。

本文将探讨有机化学在这些领域中的应用以及当前的前沿研究。

一、医药领域有机化学在医药领域有着极其重要的地位。

通过有机合成可以制备出各种新型药物,用于治疗各种疾病。

例如,通过有机合成可以合成出抗癌药物,如姑息治疗药物、靶向治疗药物等,有效地抑制肿瘤的生长和扩散。

此外,有机化学还在药物设计和药物传递系统方面发挥着重要作用,通过对有机分子结构和作用机理的研究,可以设计出更具针对性和高效性的药物。

二、材料领域有机化学在材料领域也有着广泛的应用。

有机聚合物材料在塑料、纤维、涂料、橡胶等方面的应用广泛。

有机聚合物材料具有可调性强、加工性好、性能优越等特点,可以根据实际需要进行构建和调整,开发出各种具有特殊功能的材料。

例如,通过有机合成可以合成出可溶于水的聚合物,用于制备生物材料;也可以制备出导电性聚合物,用于制备柔性电子器件等。

三、能源领域有机化学在能源领域的应用也日益重要。

有机太阳能电池是一种新型的太阳能转换设备,利用有机分子的光电转换性质将太阳能转换为电能。

有机太阳能电池具有可弯曲、轻巧、便宜等优点,被广泛应用于户外充电器、可穿戴设备等领域。

此外,有机化学还在能源存储领域有所应用,通过有机合成可以制备出高性能的电池材料,如锂离子电池和超级电容器。

在有机化学的前沿研究中,有几个主要的热点领域:一、新型催化剂的设计与合成催化剂在有机反应中起着至关重要的作用。

传统的催化剂往往具有高价格、毒性和低活性等问题,因此需要设计和合成新型催化剂来解决这些问题。

目前,在催化剂设计中,采用纳米材料、多相催化剂和金属有机框架化合物等材料作为催化剂成为了研究的热点。

通过有机合成可以制备出具有高效催化性能的新型催化剂。

二、有机合成方法的发展有机合成是有机化学的核心内容之一。

近年来,新型有机合成方法的发展备受关注。

化学物理学研究的前沿化学物理学是物理化学的一个分支,关注材料、化学反应和分子内部运动。

化学物理学研究的前沿在于利用各种先进的实验和计算手段,深入探究物质的微观本质,为材料科学、药物设计、能源技术等领域提供理论指导和实践应用。

1.化学反应的动力学研究化学反应动力学研究从分子层面深入探究分子间相互作用,研究反应的速率、机理和能量转移等基本特征。

通过实验、计算和理论分析相结合的方法,可以预测和解释各种复杂反应的动力学行为。

其中,超快光谱学和分子动力学模拟是当前热门的研究方法。

通过这些新型实验手段和理论模型,目前已经揭示了多种反应过程的新颖动力学现象,例如奇异分子的反应、自组装反应、不对称的反应道路等。

2.介电性质的研究介电性质是物质的重要性质之一,反映物质对电场变化的响应能力。

利用极坐标吸附或纵向配置等方法,可以将化学物理学与介电性质相结合,并深入探究极化、荷移和偶极子等产生介电特性的原因。

目前,已经发现一些有趣的特性,例如平行电容器等高介电常数媒介存在的极化现象,晶体的二次谐波产生、铁电体、压敏材料和氢键等介电性质都成为当前研究的热点。

3.纳米材料的制备和应用由于纳米尺度带有强烈的量子效应和表面效应,纳米材料在化学物理学领域的研究成为了当今前沿。

通过化学沉淀、化学气相沉积、模板法、电化学沉积等方法,可以制备出各种形态、粒度的纳米材料。

利用气体传感器、太阳能电池、电致变色材料、催化剂、生物传感器等应用,纳米材料已经成为当今发光材料和生物材料中的重要组成部分。

4.冷原子和分子的超冷物理学研究冷原子和分子是物质的基本成分,超冷物理学的出现使得在化学物理学研究中可以探究更高精度的实验问题。

采用离子降温剂阴离子和氢离子对分子离子进行冷却,可以达到极低温度,并研究物质的量子态和量子力学行为。

使用激光诱导硅烷分子实验测量温度,证明了低温性质显著的一些特性,这种研究方法让文件分子束的动力学性质现象在低温下的变化朝着低温化驱动。

19(总2193)科学技术部办公厅 2003年3月12日2002年度国家科学技术奖励的几个特点2002年度国家科学技术奖励共授奖269项(人),获奖总人数2363人,获奖单位606个。

其中,国家最高科学技术奖授予金怡濂院士,国家自然科学奖一等奖1项、二等奖23项,国家技术发明奖二等奖21项,国家科学技术进步奖一等奖18项、二等奖200项,德国昂格特、日本平野敏右、法国罗伯特.迪盖特、美国汉密尔顿、美国曹韵贞等5人获中华人民共和国国际科学技术合作奖。

从国民经济行业分布来看,国家自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖通用项目中,农、林、牧、渔业占18.18%,采掘业占6.06%,制造业占21.21%,电力、煤气及水的生产和供应业占2.53%,建筑业占2.02%,地质勘察业、水利管理业占3.03%,交通运输、仓储及邮电通信业占4.55%,批发零售贸易、餐饮业占0.51%,房地产业占0.51%,卫生、体育和社会福利业占9.09%,教育、文化艺术和广播电影电视业占3.54%,科学研究和综合技术服务业占24.24%,国家机关、党政机关和社会团体占0.51%,其它行业占4.04%。

2002年国家科学技术奖中,最具创新性的是自然科学一等奖项目“物理有机化学前沿领域两个重要方面-有机分子簇集和自由基化学的研究”;产业化最好的是科技进步一等奖项目“优质、高产玉米新品种农大108的选育与推广”、“苏里格大型气田发现及综合勘探技术”和“ 200万t/a渣油加氢处理(S-RHT)成套技术开发”;时间最长的是自然科学二等奖项目“全球二叠系——三叠系界线层型研究”,历时23年;时间最短的是自然科学二等奖项目“遗传性乳光牙本质致病基因的研究”,历时1年;联合攻关特点最突出的是科技进步二等奖项目“上海科技馆重大工程建设与研究”;第一完成人年龄最小的是科技进步二等奖项目“STM-64光传输系统”第一完成人,华为技术有限公司的张平安,31岁;第一完成人年纪最长的是自然科学奖二等奖项目“通过金属配位作用而实现的一些高选择性合成反应”第一完成人中国科学院上海有机化学研究所戴立信,79岁。

关于有机化学发展前沿和研究热点的感悟有机化学是研究含有碳元素的化合物的科学,它在现代化学中占据着非常重要的地位。

随着科技的不断进步和人类对自然的深入探索,有机化学也在不断地发展着,涌现出了一些前沿和研究热点。

在这篇文章中,我将分享一些我对有机化学发展前沿和研究热点的感悟。

有机合成的智能化有机合成是有机化学领域中最基础的研究方向,它是指通过特定的反应步骤和条件,将简单的有机化合物转化为复杂的有机分子。

随着人工智能技术的发展,有机合成的智能化已经成为了有机化学领域的一个研究热点。

智能化的有机合成可以通过机器学习、深度学习和人工智能等技术,实现对有机合成反应的自动化和优化。

这一技术的发展,将会使得有机合成变得更加高效、精准和可控,从而为有机化学的研究和应用带来巨大的进步和贡献。

有机光电子材料的研究有机光电子材料是指基于有机化合物的光电子材料,它具有结构设计灵活、加工工艺简单、性能可调控等特点。

有机光电子材料的研究是有机化学领域中的一个重要研究方向,它在光电子学、信息技术等领域有着广泛的应用前景。

有机光电子材料的研究主要包括材料的设计、合成和性能研究等方面。

近年来,众多的有机光电子材料被成功合成,并且在有机光电子器件、有机光伏和有机发光等领域得到了广泛的应用。

有机合成的绿色化有机化学的发展离不开环境保护和可持续发展,有机合成的绿色化已经成为了有机化学领域的一个重要研究方向。

绿色化的有机合成是指通过改变反应条件、采用环保的溶剂和催化剂等方法,实现有机合成过程的高效、环保和可持续。

绿色化的有机合成可以最大限度地减少有机合成过程中对环境的污染和资源的浪费,同时也可以提高有机合成的效率和可控性。

绿色化的有机合成是有机化学发展的必然趋势,也是有机化学为人类可持续发展做出的贡献。

总结有机化学是现代化学中非常重要的一个分支,它的发展离不开科技的进步和人类对自然的深入探索。

有机化学的发展前沿和研究热点涵盖了智能化的有机合成、有机光电子材料的研究和有机合成的绿色化等方面。

国际化学领域三大综述引言化学作为一门基础科学,对人类社会的发展有着深远影响。

本文将从不同的角度,对国际化学领域的三大重要综述进行介绍,包括有机化学、无机化学和物理化学。

每个领域都具有独特的特点和应用,对于推动现代科技和实现可持续发展有着重要的作用。

一、有机化学综述有机化学研究有机物的结构、性质和反应。

它关注碳元素的化学特性,并研究碳与其他元素的化合物。

有机化学为药物合成、材料科学、农业和生物化学等领域的发展做出了重要贡献。

1.1有机化学的历史自十九世纪末以来,有机化学经历了许多重要的发展阶段。

从最初对天然有机物的研究,到合成有机化合物的探索,有机化学取得了许多重要的成果。

例如,由于有机化学的发展,人类成功合成了许多天然产物,如抗生素和药物。

1.2有机化学的应用有机化学在药物合成、材料科学、农业和生物化学等领域具有广泛的应用。

例如,药物化学家利用有机化学的原理和方法合成新的药物,以治疗各种疾病。

另外,有机化学还对塑料、杂化材料和纳米材料的合成和性能提升起着关键作用。

二、无机化学综述无机化学研究无机物质的结构、性质和合成方法。

与有机化学不同,无机化学研究不包括含碳的化合物,而关注其他元素和它们的化合物。

无机化学在材料科学、催化剂和能源领域有重要的应用。

2.1无机化学的发展无机化学的发展历史源远流长,它起源于古埃及和古希腊时期。

然而,真正系统的无机化学理论是在十九世纪末和二十世纪初建立起来的。

无机化学发展的重要里程碑之一是周期表的提出,这一发现极大地推动了对无机元素属性和周期性变化的研究。

2.2无机化学的应用无机化学在材料科学和能源领域有着广泛的应用。

例如,无机材料如半导体和磁性材料在电子和磁性设备中起着关键作用。

此外,催化剂是无机化学的又一个重要应用领域,用于促进化学反应,提高反应速率和选择性。

三、物理化学综述物理化学研究物质的性质、构造和变化的物理行为。

它是化学和物理学的交叉学科,借助物理学的原理和方法解释化学现象。

物理有机化学的前沿领域.doc物理有机化学是一门交叉学科,融合了物理学和有机化学的理论、方法和技术。

它旨在通过物理学的手段研究有机分子之间的相互作用和反应机制,揭示化学反应的动力学、热力学和结构变化过程,以及有机材料的光电性能和功能。

下面分别介绍物理有机化学的几个前沿领域。

1. 分子动力学模拟分子动力学模拟是物理有机化学的基础和核心,它通过数值计算的方法模拟分子系统的时间演化和热力学性质。

最近几年,随着计算机硬件和软件的进步,分子动力学模拟越来越成熟和精确,能够预测分子的构象、自组装和反应过程。

例如,采用分子动力学模拟可以研究共轭聚合物的力学性质、传输性质和纳米结构演化;也可以预测分子在有机杂化太阳能电池中的吸附、扩散和电荷分离行为。

2. 有机材料的光电性能有机材料的光电性能是物理有机化学的另一个研究方向。

有机分子在吸收光子后会出现电荷分离、载流子运输和复合等光电过程,这些过程直接影响了有机光电器件的性能。

近年来,研究者们通过设计新型有机分子、改变界面结构和制备新型结构的电极等方法,成功提高了有机光电器件的效率和稳定性。

例如,全有机钙钛矿太阳能电池、量子点敏化太阳能电池和有机光电晶体等具有高效光电转换和新颖性能的材料不断涌现。

3. 生物大分子的结构和生物学功能物理有机化学还可以应用于研究生物大分子的结构和生物学功能。

结构生物学是利用物理化学和生物学的相互作用研究生物大分子结构和功能的一门交叉学科。

采用一系列物理方法,例如X射线晶体学、核磁共振、电子显微镜等,可以解析生物大分子的高分辨结构,并进一步揭示结构和生物学功能之间的关系。

例如,利用X射线晶体学技术解析了许多重要膜蛋白的高分辨结构,这有助于设计和研制新型的治疗药物和抗生素。

4. 量子化学计算量子化学计算是利用量子力学的原理模拟化学反应和反应机理,是物理有机化学的重要分支。

采用量子化学计算方法可以研究化学反应的动力学和热力学性质,预测反应路径和产物,同时也可以解析分子的电子结构和反应机制。

物理化学领域的新进展与前沿物理化学是物理学、化学和数学三个学科的交叉学科,是研究物质的结构、性质、变化过程及其与能量的关系的学科,是现代科学中极其重要的一门学科。

近年来,随着科技的不断发展和突破,物理化学领域也在不断地涌现出新的进展和前沿。

本文将以物理化学领域的新进展和前沿作为主题,探讨物理化学在各个方面的重要性和应用。

一、材料化学领域的新进展材料化学是物理化学领域中最为广泛的一个方向,研究着不同材料的物理、化学和电学性质及其在各个领域中的应用。

近年来,随着材料科学的发展,材料化学受到越来越多的关注,许多新的进展和前沿也随之出现。

1、超材料超材料是一种基于人造材料的新型材料,它是由多种不同结构的材料组成的复合体。

超材料的研究者们在吸收、反射和传输电磁波方面都取得了非常显著的进展。

超材料对光、电、磁和声等信号的控制具有非常重要的应用价值,因此在生物光学、光纤通信、雷达和波导天线等领域都有广泛的应用。

2、石墨烯石墨烯是一种新型的高分子材料,其具有优异的机械、电学、热学、光学和光电等特性。

石墨烯的研究是物理化学领域中的重要方向,近年来,石墨烯的研究取得了很大的突破。

未来,石墨烯在电子器件和材料电子学领域中的应用将会越来越广泛。

二、生物化学领域的新进展生物化学是以生物学和化学为基础的一门交叉学科,研究生物体内的化学过程及其对生理和病理方面的影响。

在近年来的研究中,生物化学领域也取得了很多新的进展和前沿。

1、基因编辑技术基因编辑技术是近年来最受关注的生命科学技术之一,它通过与功能相关的基因进行分子操作,改变基因的特性,创造出最优化的功能,以实现对疾病的治疗和保健目的。

基因编辑技术的发展和应用将会进一步推动医学领域的进步和发展。

2、生物传感器生物传感器是一种基于生物学或化学反应的传感器,用于检测特定的生物分子或微生物。

由于其快速、灵敏、可靠的特性,生物传感器在医学诊断、食品安全、环境监测等各个领域都有广泛的应用。

物理有机化学前沿领域两个主要方面

——有机分子簇集和自由基化学研究

杜灿屏 唐 晋

(国家自然科学基金委员会化学科学部 北京100083)

Aggrega tion of Organ ic M olecules and Free -Rad ica l

Chem istry :the Fron tiers of Physica l Organ ic Chem istry

D u Canp ing T ang J in

(D ep artm en t of Chem ical Sciences ,N ati onal

N atu ral Science Foundati on of Ch ina ,B eijing 100083,Ch ina )

物理有机化学是现代有机化学的主要理论基础,是当今有机化学中最富有活力的领域之一,它是建立在现代物理学和物理化学的基础上,用物理化学的、定量的、数学的方法来研究有机化学。

有机化学反应途径的宏观和微观细节是物理有机化学的核心课题之一,自由基反应的线性自由能关系也是一个新的研究前沿。

生命科学中的物理有机化学研究,包括主2客体化学中的模拟酶催化反应,主体分子提供的微环境可控制反应,主体分子对客体分子的识别作用以及疏水亲脂作用等都是具有重要理论意义的研究领域。

我国的物理有机化学系统研究起步于60年代初,真正得到迅速发展是改革开放以后。

自1981年首届全国物理有机化学讨论会以来,到目前已发展成中国化学会物理有机化学专业委员会每两年召开一次系列会议。

目前,我国的物理有机化学研究已有一支稳定的队伍,某些方面的研究在国际上占有一席之地。

国家自然科学基金将“物理有机化学前沿领域两个主要方面——有机分子簇集和自由基化学研究”列为“八五”重大项目,由中科院上海有机所蒋锡夔和中国科技大学刘有成两位院士作为项目学术带头人。

该项目由6个子课题组成,参加单位有中科院上海有机所、中国科技大学、中科院感光所、兰州大学、南开大学。

经过几年的共同努力,该工作取得了很大的进展和丰硕的成果,并于1997年7月通过结题验收,项目总评为特优。

“八五”期间这个项目共发表学术论文107篇,其中66篇发表在国际专业刊物上;出版专著1部,在国际学术会议上作大会邀请报告多次,获国家教委科技进步一等奖1项,培养有关学科的博士22名、硕士26名。

下面分几个方面对该项目作一介绍。

11疏水亲脂相互作用及有机分子的簇集和自卷曲

疏水亲脂相互作用是重要的分子间弱相互作用,其中有机分子在溶剂中的簇集与自卷曲是这种作用的具体表现,它与许多生命过程密切相关,具有重要的理论与实际意义。

该项目在国际上首先开展了疏水亲脂相互作用及其驱动的有机分子的簇集和自卷曲的研究和超分子体系中自组装及分子识别的研究。

通过系统的研究,明确了概念,提出了衡量分子簇集

第10卷第1期1998年3月化 学 进 展PRO GR ESS I N CH E M ISTR Y V o l .10N o.1M ar .,1998

倾向性的定量标准,并对影响有机分子簇集倾向性的结构因素及环境因素进行了深入的研究。

多篇文章发表在国际重要学术刊物上(如J A CS 、J O C 、T etrahed ron 等),并多次在国际

I U PA C 物理有机化学会议上作大会邀请报告。

这项研究对于深入理解生命现象及超分子化学具有指导意义。

21自由基的结构2性能关系和取代基自旋离域参数的建立和应用

由于以往没有一套完整可靠的取代基自旋离域参数R ・,并且对自由基反应的动力学测量没有一套严格完整的标准,所以在自由基化学界长期以来存在对涉及自由基的反应或性质的相关分析是用单参数方程还是双参数方程之争。

该工作首先是建立了一套完整可靠的、

反映取代基自旋离域能力的参数R ・J J ,对自由基反应动力学参数的测量建立了一套严格的标

准。

运用包括R ・J J 参数在内的双参数方程对自由基反应及有关波谱数据进行相关分析,得到

了满意的结果,并在国际上引起较大的重视。

为此,著名的化学综述性刊物A cc .Che m .R es .邀请蒋锡夔院士撰写评述论文。

31生物活性分子的单电子转移反应和自由基离子研究

该工作从3个方面进行了深入系统的研究:(1)辅酶模型物还原反应机理研究,(2)降冰片二烯与四环烷之间光敏异构化的化学诱导动态核极化研究。

有关单电子转移方面的论文被引用约40次,并与加拿大西蒙费雷泽大学合作,提出了光敏异构化经历一个三元激基络合物中三线态自由基离子对反应的论点。

41生物抗氧化剂的基础研究

生物抗氧化剂的研究是自由基化学与自由基生物学交叉领域的前沿课题。

研究发现脂溶性维生素C 的抗氧化作用与微环境效应密切相关,B 胡萝卜素、茶多酚与维生素E 均具有抗氧化作用,B 胡萝卜素和茶多酚对维生素E 还具有修复作用。

关于维生素C 结构修饰为脂溶性可以增强其抗氧化活性及抗溶血作用的论文发表后,有16个国家的近两百位学者来函索取抽印本。

51自由基反应中的微环境效应和磁场效应

对于非极性分子在有机2水混合体系中的光化学和光物理过程的研究成果引起国内外广泛重视,并应邀在两个国际学术会议上作报告。

国际著名学术刊物A cc .Che m .R es .,P u re A pp l .Che m .以及Cu rren t B iology 给予高度评价。

美国CRC P ress 邀请撰写专著。

在大环化合物的合成研究中,该课题组首先提出使用多孔固体包结双官能团分子,即使在底物与固体之比非常大的情况下,也可以避免分子间反应,保证分子内成环反应顺利进行。

该成果已在J .Che m .S oc .等刊物上发表,引起国内外同行广泛重视,在中日双边光化学会、华人有机化学会、环太平洋化学会上应邀报告了该成果,并应日本化学会邀请,在该会年会上作特邀大会报告。

分子内远程三线态能量传递和电子转移的研究,证明了可以进行远程能量传递和电子转移,并证明了能量传递和电子转移机制是通过化学键进行的,而不是通过空间进行的。

该成果发表在J .A m .Che m .S oc .及J .P hy s .Che m .等刊物上,引起了国内外同行的广泛注意。

61Cla ss 自由基的热力学稳定性和正离子基酸性离解热力学的研究

该研究不仅回答了30年前国际上提出的“C lass O ”自由基存在与否的疑问,而且以足够的实验证据证实了C lass O 自由基存在的普遍性。

同时对C lass O C lass S 自由基的成因进行了深入的探讨,建立了初步的结构判据,从而为解释或预测某类自由基可能表现出何种取代基效应提供了较理想的思路。

・301・第1期科学基金 。