李敷仁的抗日通俗宣传

- 格式:doc

- 大小:23.50 KB

- 文档页数:4

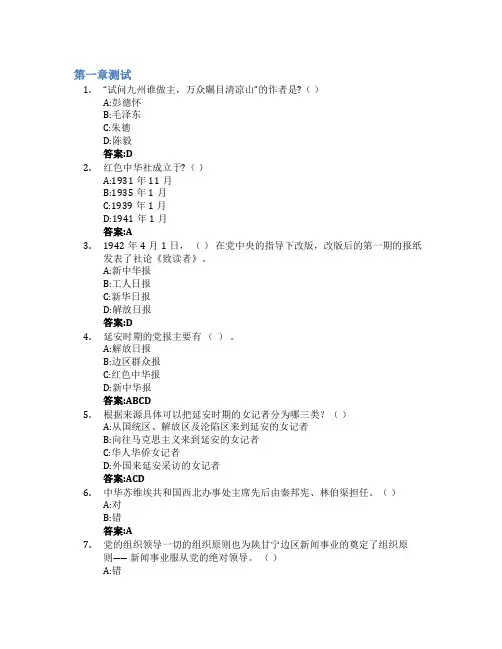

第一章测试1.“试问九州谁做主,万众瞩目清凉山”的作者是?()A:彭德怀B:毛泽东C:朱德D:陈毅答案:D2.红色中华社成立于?()A:1931年11月B:1935年1月C:1939年1月D:1941年1月答案:A3.1942年4月1日,()在党中央的指导下改版,改版后的第一期的报纸发表了社论《致读者》。

A:新中华报B:工人日报C:新华日报D:解放日报答案:D4.延安时期的党报主要有()。

A:解放日报B:边区群众报C:红色中华报D:新中华报答案:ABCD5.根据来源具体可以把延安时期的女记者分为哪三类?()A:从国统区、解放区及沦陷区来到延安的女记者B:向往马克思主义来到延安的女记者C:华人华侨女记者D:外国来延安采访的女记者答案:ACD6.中华苏维埃共和国西北办事处主席先后由秦邦宪、林伯渠担任。

()A:对B:错答案:A7.党的组织领导一切的组织原则也为陕甘宁边区新闻事业的奠定了组织原则―― 新闻事业服从党的绝对领导。

()A:错答案:B8.陕甘宁边区在1945年出现了一个办报高潮。

()A:错B:对答案:A9.通讯员网是共和国成立前了解基层群众和广大农民的情绪、生活状况,以及各种方针、政策执行情况的重要手段。

()A:错B:对答案:B10.陕甘宁边区新闻体系纵向组织结构包括()。

A:边委B:区委C:分委D:县委答案:ABCD第二章测试1.延安《解放日报》是在中国革命根据地出版的第一个大型的、每日出版的()。

A:中央西北局机关报B:中央军委机关报C:中共中央机关报D:陕甘宁边区政府机关报答案:C2.延安《解放日报》创刊于1941年5月16日,第一任社长为博古,主编为()。

A:向仲华B:杨松C:穆青D:艾思奇答案:B3.毛泽东的《新民主主义论》发表于()A:《中国工人》B:《中国青年》C:《中国文化》D:《共产党人》答案:C4.《向导》是大革命时期,中共中央创办的第一份日报。

()A:错答案:A5.1942年3月16日,中宣部发出《为改造党报的通知》,成为党报改革的纲领性文件。

民国抗日宣传文1892年11月16日,郭开贞出生于四川省嘉定府乐山县,祖籍福建汀州府宁化县。

其先祖郭福安是唐朝名将郭子仪的后代,后来郭开贞这一支族人从福建迁到了四川居住。

在郭开贞出生之前,家里已经有三个哥哥四个姐姐,当时的医疗条件比较差,所以有一个哥哥两个姐姐在他出生前就夭折了,因为他是老八,郭沫若的母亲就常唤其“八儿”。

郭开贞这个名字的寓意是,“开”是在家族中辈分的排行,“贞”是他的名。

郭沫若这个名字,是郭开贞在1919年第一次发表新诗时起的笔名,来源于他家乡的两条河“沫水”与“若水”,起这个名字代表着对故乡的思念。

郭沫若的父亲郭朝沛是一个商人,其母亲杜邀贞出身于官宦世家,但因为郭沫若的外祖父杜琢璋在贵州黄平当官时,碰到当地的少数民族苗族造反,只有其母亲杜邀贞逃了出来。

郭沫若的父亲和祖父对于子孙的教育都很重视,专门请了一位先生到家中教育孩子。

这位先生名叫沈焕章,是一位传统的儒家子弟,是他使郭沫若开的蒙。

当时社会的风气,读书是为了考科举做官,于是在他的教导下郭沫若学了一些基础的儒家开蒙类的书籍。

随着时局的变化,清朝废除了科举,开始举办新学。

从这起,郭沫若就开始学习各种新式教科书,这些新式教科书含有一些西式思想。

这些书对于年幼的郭沫若产生了很大的影响。

1906年,郭沫若入读于乐山县高等小学堂,在学校中受到了封建教育制度的压迫,不惧学校的处分,带领同学们进行反抗。

到了1907年,郭沫若进入嘉定府中学堂读书,在这里碰到了著名经学家廖季平的徒弟黄经华。

黄经华当时在这里任教,他很赏识郭开贞这位学生,借了许多西方文学类的书给他看,培养了郭开贞对于文学方面的兴趣。

1910年2月,郭沫若前往成都,在王畏岩先生推荐下进入了成都高等学堂就读。

在省会成都,郭沫若受到了革命思潮的影响,对革命充满了向往。

1911为了响应国会请愿运动,郭沫若带领学生罢课,要求时任四川赵尔巽(xùn)总督代表他们给清政府上奏,要求召开国会。

果子市小学史略李孟云果子市小学位于咸阳市渭城区老城区的北大街南段,是市区历史最悠久的学校。

在旧民主主义革命时期,她曾是传播进步思想的园地,在新民主主义革命时期,她曾是咸阳地下党的活动中心。

几百年来,她为我国社会培养了一批有用的知识分子;数十年来,她又为建设新中国,培养了一大批有用人才。

果子市小学的前身是周四王(文、武、成、康)庙。

清康熙四年始建周四王庙义学(即在私塾基础上,以筹捐地租为经费来源,少数村民子弟就读的学校),始建至今已三百二十五年。

由于灾荒、战乱等原因,学校几经废兴。

乾隆十二年(距今二百五十八年),咸阳县令藏应桐重建周四王庙义学,自此以后,学校历经沧桑,却也延续至今。

清光绪十三年,在关中大儒维新派刘古愚(咸阳马庄乡天阁村人)的指导下,学校进行了改良。

刘氏认为“古之教始于祭”、“所谓先王以神设教”、“假鬼神以惑众者遽信之……其愚甚矣”。

此所以学校始设于神庙的缘由。

他说:“神之灵不如人之实”、“应从教以善其身”。

先生冶学“熔中外旧新于一治”,倡导讲授天文、地理、掌帮、算术、时事诸课。

这一改良使学校跟随时势,出现一股生气,一时之间发展甚速,影响甚广。

民国初,果小称“周四王庙小学”,由邑人张炳(岁贡)任校长,两班学生,计八十多名。

学校前院是教室、操场,后院是周王庙。

课程内容按旧民主革命的精神,作了深刻的改造,增加了自然科学知识。

学校培育出来的学生,许多成为传播民主主义思想的骨干。

二十年代后期,颇具民主思想的咸阳县县长王登瀛,大力倡导女子上学。

经报请省教育厅批准,于是1928年将学校改为“咸阳县立第一女子小学”,当年招收女生四十多名。

1934年建成完全小学,开始招收高级班,全校有女生约百名。

到三十年代后期,女生发展到二百名。

在已往比较守旧的关中当时能成立女子学校。

并有如此规模,其影响是很大的。

1941年,学校改称“城关二校”,男女学生同时招收,其规模大增,学校又有了发展。

1945年经教育厅批准,将学校东边的“关帝庙”庙址并入学校,搬掉泥像作了校舍。

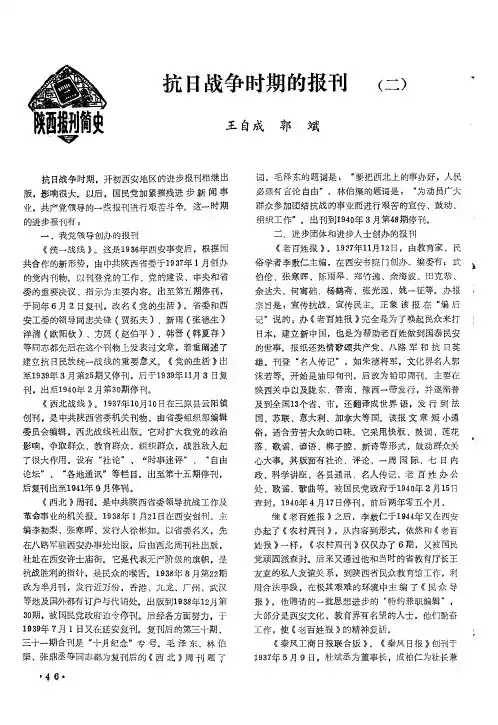

新闻前哨2018年第5期1937年11月12日,在西安师范学校内出现一份抗日的通俗报纸———《老百姓》,创办人是共产党员李敷仁和一群热心这一事业的人。

初为八开两版、旬刊,后扩充为四开四版,周报。

该报栏目丰富,有社评、时评、短评、述评以及一周战事、社会情况、读者来函、防空防毒知识等。

1940年4月17日,国民党当局以“登记手续不全”(根据李敷仁发表于《老百姓》1940年4月6日的《与读者告别》)为由勒令《老百姓》停刊,此时共出版113期。

《老百姓》在没有代销处、发行网的情况下仅创刊三个月,在陕、豫、晋的销量已达1500份,1938年4月增加至6000份,到一周年时已发行至1万份了。

(根据曹晶晶《报纸“通俗化”的典范:抗战时期<老百姓>报》,《新闻界》2013年第8期)不仅行销国内13省,还传播至美、英、加、匈、法、瑞典等国家。

(根据傅国涌《李敷仁与〈老百姓〉报》,《炎黄春秋》2003年第1期)瑞典有三家报纸转载了《老百姓》的文章,莫斯科选订的14种中国报刊里,就有委托商务印书馆代订的《老百姓》。

(根据朱玲、刘小勇《从〈老百姓报〉看报纸如何贴近大众》,《渭南师范学院学报》2005年第6期)当时《西北文化日报》1938年5月15日刊载的文章提及:“西安出的《老百姓》在乡下销路很好,一般农民即使不识字的,都很留心它;常常在报纸刚一寄到的时候,就被抢着拿走了。

”重庆的《爱国公民报》1940年5月6日也刊文称:“在西安发行一百一十三期印出五百万份以上的通俗报《老百姓》报在西北战场可算是`洛阳纸贵',有时还誉满中外。

”(刘荣庆《李敷仁和他主办的〈老百姓报〉》,《陕西地方志》1993年第1期)此处“五百万”之说浮夸了,应为100多万。

李敷仁发表于《解放日报》的关于《老百姓》的总结文章《忆〈老百姓报〉及其与读者的结合》,概括其成功经验就是一条:“我们的报纸要彻底交给人民,真正成为人民的报纸,说老百姓心中要说的话”。

广州社会主义学院学报2020年第4期(总第71期)JOURNAL OF GUANGZHOU INSTITUTE OF SOCIALISM No.42020(Serial No.71)试论民主革命时期陕西民主党派的发展演变及历史贡献◎张玮摘要:陕西民主党派是在反帝爱国和争取民主的斗争中建立和发展起来的,在澎湃的历史浪潮中展现了自己鲜明的政治主张。

陕西民主党派走过了光荣而又曲折的道路,他们坚定地投奔光明,摒弃黑暗,同中国共产党携手合作,对陕西地区乃至中国革命作出了重大的历史贡献,其作用是十分重要和不容忽视的。

关键词:民主革命时期;民主党派;发展;贡献中图分类号:D665文献标识码:A文章编号:1672-3562(2020)04-0005-06民主党派是在中国革命波澜壮阔历史洪流中诞生的,是中国革命胜利的重要力量之一。

新中国成立前,陕西地区的民主党派萌芽于动乱混战的年代,成长于矛盾尖锐的敏感时期,在澎湃的历史浪潮中展现了自己鲜明的政治主张。

他们坚定地投奔光明,摒弃黑暗,对陕西地区乃至中国革命作出了重大的历史贡献,其作用是十分重要和不容忽视的。

一、陕西民主党派初创阶段与历史背景早在辛亥革命爆发后,作为同盟会西北地区的重要领导人,陕西地区早期的民主革命人士井勿幕,曾三赴日本组织力量,召集同盟会的留学生、学界、军界、会党和刀客,先后组织创立了同盟会陕西支部、同盟会陕西分会,制定了以拥护孙中山提出的同盟会纲领、反对君主立宪制、主张武装推翻清政府的决议,为陕西辛亥革命组织发动打下了根基。

上世纪初,陕西同乡会召集在东京的全体陕西留学生和甘肃留学生陆续创办了《秦陇报》《夏声》等进步杂志,大力宣传同盟会政治纲领和先进的民主革命思想,井勿幕在其中发表的《二十世纪之新思潮》一文还是至今为止在陕西最早介绍并宣传马克思主义的文献。

⑴井勿幕等人创办的《夏声》共发行九期,成为同盟会陕西分会的机关刊物,深得国内外知识界拥护。

中国共产党成立后,陕西早期党团组织也相收稿日期:2020-09-27基金项目:2020年度陕西省社科界重大理论与现实问题研究年度项目“中国共产党在西安事变中的统战思想研究”阶段性成果(项目编号:2020TZ-3)。

涓涓细流润新土兢兢业业育芬芳先和大家分享几个小故事徐特立:以诗育德徐特立在湖南省立第一女子师范当校长时,他在学生由自修室通往教室、饭厅的走廊上,悬挂两块很大的黑板。

这两块黑板不贴布告,不写格言,也不报告学校里面的消息,它是专供徐老写诗的。

徐老发现学生有优点时,必定写诗加以表扬;发现学生有缺点时,必定写诗加以批评。

所以写诗成了徐老每日不可缺少的工作和对学生进行思想品德教育的重要手段。

有一次,一个叫单秀霞的学生,因寝室熄了灯,便约了同学偷偷地跑到厕所为她爱人打毛线衣。

厕所里的电灯是通宵不熄的。

徐老站在门外细声叫喊:“睡呀,睡呀!”单等即时就寝,并以为明天徐老一定会骂他们,但次日她们并没有挨骂,只看见黑板上写了一首诗:“昨天已经三更天,厕所偷光把衣编。

爱人要紧我同意,不爱自己我着急。

东边奔跑到西边,不仅打衣还聊天。

莫说交谈声细细,夜深亦复扰人眠。

”张伯苓:与学生一起戒烟我国著名教育家张伯苓,1919年之后相继创办南开大学、南开女中、南开小学。

他十分注意对学生进行文明礼貌教育,并且身体力行,为人师表。

一次,他发现有个学生手指被烟熏黄了,便严肃地劝告那个学生:“烟对身体有害,要戒掉它。

”没想到那个学生有点不服气,俏皮地说:“那您吸烟就对身体没有害处吗?”张伯苓对于学生的责难,歉意地笑了笑,立即唤工友将自己所有的吕宋烟全部取来,当众销毁,还折断了自己用了多年的心爱的烟袋杆,诚恳地说:“从此以后,我与诸同学共同戒烟。

”果然,打那以后,他再也不吸烟了。

李敷仁:最后一个过河我国人民教育家、延安大学校长李敷仁,很强调“为人师表”、“以身作则”。

1947年8月16日,李敷仁带领延安大学师生住在黄河岸边的木头峪。

这时,蒋胡(指胡宗南)的军队从三面开来,上级命令沿大河向东转移。

但当时木头峪渡口渡船很少,人员、物资和牲口聚集很多,敌军迫近,师生情绪紧张,争着抢渡船。

李敷仁毫不慌张,命令高中部和教育班先渡河,然后又组织其他师生住宿等待。

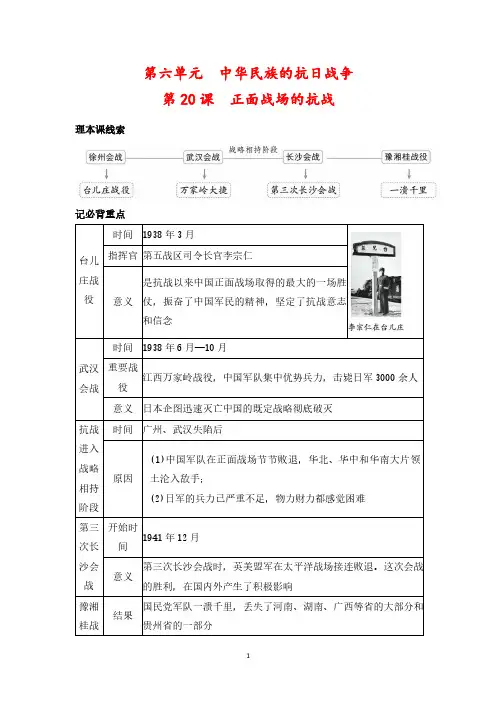

第六单元中华民族的抗日战争

第20课正面战场的抗战

理本课线索

记必背重点

台儿庄战役

时间1938年3月

指挥官第五战区司令长官李宗仁

意义

是抗战以来中国正面战场取得的最大的一场胜

仗,振奋了中国军民的精神,坚定了抗战意志

和信念

武汉会战

时间1938年6月—10月

重要战

役

江西万家岭战役,中国军队集中优势兵力,击毙日军3000余人意义日本企图迅速灭亡中国的既定战略彻底破灭

抗战进入战略相持阶段时间广州、武汉失陷后

原因

(1)中国军队在正面战场节节败退,华北、华中和华南大片领

土沦入敌手;

(2)日军的兵力已严重不足,物力财力都感觉困难

第三次长沙会战开始时

间

1941年12月

意义

第三次长沙会战时,英美盟军在太平洋战场接连败退。

这次会战

的胜利,在国内外产生了积极影响

豫湘桂战结果

国民党军队一溃千里,丢失了河南、湖南、广西等省的大部分和贵州省的一部分

易误警示

1937 年的淞沪会战打破了日本3 个月灭亡中国的迷梦。

1938 年的武汉会战使日本企图迅速灭亡中国的既定战略彻底破灭。

知识拓展

国民党正面战场在抗日战争中的历史地位

国民党正面战场是抗日战争前期的主要战场。

在正面战场,国民政府组织了一系列大规模的会战,给日军以沉重打击。

它是中国抗日战争乃至世界反法西斯战争的一个重要组成部分。

以出生时间先后为序)王鼎 (1768~1842)清大臣。

蒲城县人。

历任侍郎、军机大臣、大学士等职。

曾改革河务、盐政,平反冤狱,颇有政绩。

在鸦片战争中,极力主战。

1841年,赴开封治理河患,奏请林则徐同往协助;后又上书为林辨诬,劾卖国贼穆彰阿的误国罪行,并自缢以尸谏。

阎敬铭 (1816~1892)清大臣。

字丹初,朝邑县人。

曾任山东巡抚,督剿宋景诗农民起义军,后任户部尚书协办大学士,为清代陕西三相国之一。

对边防、财政颇有建树,有救时宰相之称。

后因阻以海军经费建三海与颐和园,受贬回籍。

刘光蒉 (1843~1903)字焕堂,咸阳市人。

主张变革维新,教育救国。

当时与康有为并称“南康北刘”。

曾主泾干、味经、崇实各书院三十载,创立刊书处,建义包、义学,开西学新课,倡机电、织业、蚕桑等实业。

著有《论语时习录》、《大学古义》、《学记臆解》、《孝经本义》等。

赵舒翘 (?~1901)字展如,长安县人。

曾任清刑部尚书、总理衙门大臣、军机大臣等职。

主张对《义和团》抚而用之。

在慈禧太后与八国联军议和过程中,被帝国主义诬为“祸首”之一,被清政府赐死。

李来中陕西人。

1899年赴山东发展义和团。

后因袁世凯在山东太肆镇压,转至京、津一带活动,为北京义和团首领。

1900年,在北仑率团众英勇抗击八国联军。

后不知所终。

宋伯鲁 (1854~1932)字芝栋,礼泉县人。

光绪进士,授御史。

支持维新变法。

1898年与杨深秀在北京倡关学会。

“百日维新”中,屡上新政奏议,并劾礼部尚书许应葵“守旧迂谬,阻挠新政”。

变法失败后被革职监禁。

王授金 (1873~1928)礼泉县人。

上海公学毕业,长期致力于教育革新。

1926年加入中国共产党,1927年任陕西省农民协会委员长。

1928年参加渭华起义,失败后被捕牺牲。

于右任 (1879~1964)字伯循,三原县人。

1906年赴日本并加入同盟会。

次年回沪创办《神州日报》等,宣传革命。

曾任南京临时政府交通部次长、陕西靖国军总司令、上海大学校长等职。

回望英烈故事缅怀英雄品质作者:来源:《宁夏画报》2019年第12期中华民族伟大悠久的历史,由一代代民族英雄儿女热血谱就。

近现代以来,英雄故事尤为慷慨,民族史诗何其壮烈!他们或艰难求索,或奋斗奉献,或以身许国……奏响人生壮歌的最大信念和精神意志,是為中华民族之崛起,为中华民族的伟大复兴!这些可歌可泣的英雄烈士,是中华民族宝贵精神财富。

在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下的新时代新征程上,高唱英雄赞歌,弘扬传承英烈精神,意义重大而深远。

李敷仁:办报救国宣传革命“知尔杀人数不清,焉知民力大无穷。

一滴鲜血一抔土,杜鹃血染麦浪红。

”这是著名新闻与教育工作者李敷仁在被反动派特务枪击受伤后写下的诗句,揭露和控诉了国民党的丑恶罪行。

李敷仁,祖籍陕西蒲城县,1899年生于陕西咸阳北杜镇。

1920年考入陕西省立第三中学。

1925年毕业后在陕军何经纬部教导队任文化教员。

1928年后,任国民党陕西省党部助理干事、科长,党部机关报《中山日报》编辑。

发表《帝国主义进了潼关》等社论,又在《觉悟青年》发表《地皮将透的咸阳》,揭露军阀、土豪、贪官污吏的罪行。

1931年赴日本留学,九一八事变后愤然回国,先后在凤翔二中、兴国中学等学校任职。

1937年,李敷仁加入中国共产党。

同年11月,在西安创办《老百姓报》。

《老百姓报》办报4年,总发行量达到100多万份,影响颇大。

但因旗帜鲜明地抨击国民党当局,《老百姓报》被迫停刊。

1942年,李敷仁加入中国民主同盟,任西北民盟总支部青年部主任。

1945年5月,李敷仁创办《民众导报》,任主编兼主笔,提倡民主,反对独裁,宣传革命。

1946年5月1日,李敷仁被国民党特务绑架,特务向李敷仁连开两枪,所幸李敷仁并未死亡,被当地群众救回家中。

次日,在得知李敷仁生还的消息后,特务又去搜查,李敷仁经群众多方掩护未被发现。

同年5月3日,中共陕西省工委获悉情况后,立即开展营救。

李敷仁先后被安全转移七八处地方,终于逃出虎口,颈部的子弹也被取了出来,并于7月17日抵达延安。

论抗战时期国民政府的对美宣传

李春

【期刊名称】《科技信息(学术版)》

【年(卷),期】2011(000)014

【摘要】全面抗战爆发后,国民政府对美国开展了强大的宣传工作。

随着战争形势的变化,国民政府调整宣传策略,在抗战三个阶段宣传重点各有不同。

对美宣传颇有成效,最终促使美国政策发生了有利于中国的转变。

【总页数】1页(P49-49)

【作者】李春

【作者单位】临沂大学文学院

【正文语种】中文

【中图分类】O211.6

【相关文献】

1.论抗战时期国民政府的对美宣传 [J], 李春

2.抗战时期国民政府对民众动员与宣传的指导 [J], 付文武

3.歌咏宣传与“抗战建国”——抗战时期国民政府歌咏宣传目的分析 [J], 陈惠惠

4.抗战时期国民政府在凉山彝区的动员与宣传 [J], 李想;

5.抗战时期国民政府兵役宣传运动述评 [J], 兰雪花

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

国民党仇视的《老百姓》报抗战初期,在西安有一份发行量超过百万,行销国内13个省,国外传播至美、英、加、匈、法、瑞典等国家的报纸,这就是敢讲真话、实话的《老百姓》报。

它内容新颖、形式活泼、语言易懂,受到各界人民,特别是工人、农民、士兵的热烈欢迎。

《老百姓》报,是在中国共产党领导下,由李敷仁(1899-1958,陕西咸阳人,当时从事报社主编、中学教师等工作)和几位教师于1937年11月12日创刊的。

其宗旨是:“宣传抗战,反对投降,反帝反封建,宣传民主。

”“报纸要交给人民,成为人民的报纸,说老百姓心中要说的话。

”报纸为周刊,内容包括社论、评述、一周战事、社会情况、名人传略、读者来函、防空防毒知识等。

形式上也十分活泼,有杂文、快报、数来宝、劝善调、秦腔词等等。

报纸初创时期十分艰苦,为了开印报纸,编辑甚至捐出了自己孩子的满月喜酒钱。

更大的困难是,在国统区办报,一要防止日本人的空袭,报社辗转搬迁过三次,都被日军的飞机轰炸过,生命受到威胁;二要抵抗国统区的打压歪风和高压政策,报纸在宣传抗战的同时,还揭发了国统区内的贪官污吏,痛斥鱼肉百姓的奸商,讽刺、揭露国民党的不抵抗和消极抗战。

老百姓赞誉《老百姓》报为“人民喉舌”,而国民党仇视它,在报社运行不到三个年头的时间中,曾采取送印刷机或给李敷仁找新的工作等方式,多次想收买、转型报纸,但都没有得逞。

《老百姓》报在报纸的内容安排上,从百姓角度出发,有时事分析,有政治常识,有百姓生活素描,还有各地通讯和短新闻集锦。

文字上多用百姓喜爱的鼓词、名歌、民谣等,朗朗上口,简明、好读。

1939年春节刚过,日军出动飞机狂炸西安,李敷仁用通俗的十言“劝善调”,写下《西安被炸记——死伤六百人,炸坏千间房》:“眾同胞且坐下听我奉劝,听我把炸西安细表一番。

未开言不由人泪流满面,日军阀是禽兽全无心肝……”写出了敌人狂轰滥炸给百姓带来的苦难,也饱含着报人的激愤之情。

再有,李敷仁写的《百人头上汗》:“村中补训处,连长貌狰狞。

李敷仁传播百姓的声音李敷仁先生1899年出生于陕西咸阳县一户贫苦人家。

1937年,他创办《老百姓》报,名扬中外。

但由此受到国民党反动派的严密监视,不断追踪。

1946年5月1日终于在西安被秘密绑架。

在狱中,他正气凛然,视死如归。

后被敌特押送咸阳秘密打两枪,头部重伤,幸未击中要害,被我地下党员营救,护送至陕甘宁边区马栏,后送往延安。

1946年8月受到毛泽东主席接见。

同年9月,边区政府主席林伯渠任命李敷仁担任延安大学校长。

他继续献身人民教育事业,为党培养了大批优秀青年干部。

我从1938年认识李敷仁先生,很喜欢看李先生编写的《老百姓》报,并专门收集。

本文记述了我了解的一些事实。

三次办报1945年4月,在陕西民盟领导杨明轩(后任陕甘宁边区政府副主席)的具体指导下,成立了西北民主青年社,指定李敷仁、武伯纶、王维琪、张光远、郑竹逸组成五人小组,作为民主青年社的领导机构。

1945年秋,民青成员集体加入民盟,加强了民盟的活力。

李敷仁先生还是陶行知先生生活教育思想的崇拜者,陕西省生活教育社的领导人。

办这份报,困难很多,没经费、没房子。

于是他们几位省吃俭用,自掏腰包筹集资金。

西安师范校长、人民教育家石雨琴为这份报纸进行个人捐资,并为办报腾出房子,大力支持。

李敷仁、武伯纶、郁达夫任编委,何寓楚任经理,田克恭任发行人。

《老百姓》报于1937年11月12日在西安师范创刊,开始为旬刊,后改为周刊。

西师(西安师范简称)几个学生也参加了编辑、出版、发行工作。

《老百姓》报的中心任务是反帝反封建,宣传抗战反对投降,宣传民主团结,反对独裁专制,反映老百姓的痛苦生活,从而受到广大老百姓的热爱。

报纸销往13个省和苏、英、美、法、加、匈、瑞典等国。

在陕西,进步学生很喜欢这份报纸,组织宣传团到各地农村时,带上这份报纸,散发给广大农民;有的学生到延安去,带《老百姓》报,发到边区。

当时我在三原县武字区做农村工作,常常买《老百姓》报,发给农村识字班和农民夜校,博得农民读者的喜爱。

李敷仁与解放战争时期的延安大学作者:王竹燕来源:《青年与社会》2014年第24期【摘要】1946年9月,李敷仁被陕甘宁边区政府任命为延安大学校长。

在他的努力下,延安大学在艰难的环境中继续发展。

特别是在转战的过程中,李敷仁带领延安大学全体师生,在陕甘宁边区这块土地上进行了艰苦卓绝的斗争。

同时顺应形势发展需要,开展了一系列的革命教育活动,为陕甘宁边区的解放战争做出了巨大贡献,也谱写了延安大学校史中最光荣的一页。

【关键词】转战;李敷仁;延安大学李敷仁是著名的教育家和民俗学家。

抗日战争初期,因创办《老百姓报》,用通俗易懂的地方语言宣传抗日而闻名全国。

1940年《老百姓报》被国民党反动派查封后,1945年又主办《民众导报》,继续宣传抗日,宣传民主,反对独裁,反对内战。

1946年9月,陕甘宁边区政府任命他为延安大学校长。

延安大学其前身是1937年中国共产党在延安创办的陕北公学,1941年陕北公学与中国女子大学、泽东青年干部学校合并成立。

1946年,时任延安大学校长的李敷仁在艰苦的战争岁月刻苦工作,不仅没有使延安大学的办学受到战略转移的影响,反而培养了大批优秀的专业人才,为学校发展做出了重要贡献。

一、备战教育早在李敷仁上任不久,国民党胡宗南军队于洛川、宜川一带集结十五个整编旅,准备进攻延安和陕甘宁边区。

为了适应新的形势,延安大学立即紧急动员起来,进行备战,于1946年10月30日召开了备战动员大会,李敷仁在会上号召全体同学“个个变成能文能武的好英雄。

”接着延安大学成立了自卫军营,学生按班级编为三个连,教职员编为一个直属排,并选出作过战打过枪的同学组成一个警戒排。

李敷仁在自卫军营成立大会上讲话,号召学生“要学习埋地雷、抬担架、看护伤兵、参军……一句话,要为战争服务。

”在李敷仁的领导下,延安大学的各项工作随机转入战争教育状态,其内容主要包括如下几个方面:第一,学生课程中增开爆炸与救护常识,每周数小时。

当时高中部理科师生倡议,老百姓需要地雷,造地雷需要火硝,他们就熬火硝。

作者: 郑涵慧

出版物刊名: 人文杂志

页码: 70-73页

主题词: 李敷仁;抗战教育政策;国民党顽固派;国民党统治区;西安;抗日民族统一战线;青年学生;委员;抗日救国;宣传抗日救亡

摘要: <正> 李敷仁同志是一位优秀的中国共产党党员,陕西著名的教育家、民俗学家。

他因与国民党反动派不屈不挠的斗争而赢得人民的尊敬,以循循善诱、教学得法而深受学生爱戴。

李敷仁同志是陕西省咸阳北杜镇人,名文会,1899年生。

他早在上中学的时候,受魏野畴同志启发引导,思想进步,积极参加学生运动。

中学毕业后,回家乡从事教育工作。

1927年,他在家乡鼓吹农民运动,引起反动当局的注意,后到西安由杨虎城将军资助留学日本。

“九·一八”事变后愤然回国,先后在西安市和渭南等地任教,他积极响应党的号召,团结教育界进步人士,宣传抗日救亡、争取民主自由,与国。

李敷仁的抗日通俗宣传

李敷仁(1899-1958)是我国著名的新闻与教育工作者,中共地下党员。

他名文会,字敷仁,出生于陕西咸阳县。

1917年考入陕西督军陈树藩办的军事教育机关——模范营骑科,后因母病返乡从事教育工作。

1919年考入陕西省立第三中学,参加学生运动。

大革命的浪潮席卷陕西期间,他到驻军何经纬部教导队任文化教员,帮助村里、镇里办起了农民协会以及农民夜校。

1928年他在上海《生华》期刊工作,开始接触新闻工作。

不久应邀回西安任国民党省党部宣传科助理干事,兼《中山日报》的校对,后任宣传科长兼该报主编,他写的社论《反对芳泽来华》,揭露“中日亲善”,省政府代主席宋哲元对此十分气恼,亲自批示“枪决”,后经宣传科解释免了“死罪”,但撤了他主编职务。

1930年10月,杨虎城拨款资助他赴日留学。

“九·一八”事变后,他被留日革命学生会派回国内从事抗日宣传工作。

回国后,他参加了由杨明轩、何寓础等地下党员和进步人士发起组织的西北教育界抗日救国大同盟(简称“西北教盟”),与张寒晖(抗日救亡歌曲《松花江上》作者)等组织生活教育社,实行抗日救亡教育。

1937年,他被陕西省教育厅派到国民党举办的庐山暑期训练团受训,这年10月他在西安师范秘密加入了中共地下党;1942年10月再被派到重庆中央训练团受训,在重庆时由共产党员王炳南带他到中共代表团驻地会见周恩来,同陶行知、郭沫若等畅谈抗日教育问题。

1937年11月12日,李敷仁和四五位文化人(包括作曲家张寒

晖、后来任陕西博物馆馆长的武伯纶等)在西安创办《老百姓》周报。

报纸先是八开二版,后来变为四开四版,设有社评、评述、一周战事、社会情况、名人传略、读者来函、防空防毒知识栏目等。

在报纸第二期刊头语中,李敷仁阐述了办报宗旨:“宣传抗战,反对投降,反帝反封建,宣传民主,反映劳苦人民的痛苦生活。

”宣传抗日救国的道理,形式活泼,内容充实,成为抗战时期在全国影响较大、很受群众欢迎的通俗报纸之一。

该报共出版113期,订户曾突破1万份。

该报行销13个省区,还美、英、苏、加、匈、法、瑞典等国还有订户。

“老百姓”也是李敷仁的笔名。

1938年日寇侵占山西运城后,运城盐池被封锁,运不到西安,但青海盐、四川盐来路甚丰。

但盐商借机囤积居奇,高抬市价,老百姓买不起盐。

李敷仁在《老百姓》报上发表《我们不能吃没有盐的饭》的社论,提出了解决食盐供应的四条方法,迫使盐务局不得不稍改盐政,降低盐价。

老百姓从中获益不浅。

关于《老百姓》报的独特文风,我们可以看一看1938年10月24日李敷仁在42期发表的社论《反对隔桌子打人》:

而今是民国了,老乡!不要说以民作主,就是拿官来作主,试问老百姓跑光了,你能打日本、建立新国家吗?你连白蒸馍都吃不进嘴了!孔夫子说:做官人要“使民如成大祭”。

孟夫子说:“民为贵,社稷次之。

”皇上不值一个“大板儿”。

前次国民政府,到汉口开最高国防会议,大家商量好的议案,马上下令全国各省县政府,“如有违法滥权,侵害人民”,老百姓得依法上告或请愿,总要叫

老百姓不吃亏才是。

这是多么替老百姓操心的公事,所以我们大声喊叫,反对“非刑拷打”!“反对隔桌子打人!”

1940年4月,西安国民党当局不准《老百姓》报注册登记,4

月18日,他连夜写出《与读者告别》,倒填日期“1940年4月17日”出版了最后一期,即113期。

李敷仁的女儿李荷力谈到一位前辈评价:“在中国报业史上,李敷仁和《老百姓》报具有独特的魅力,在面向识字不多的底层读者的通俗报纸中,迄今还鲜有一份报纸曾攀上这样的高度。

今天知道的人恐怕已不是很多了。

”

1944年春,李敷仁创办《农村周刊》,出版三期后,由于得不到“许可登记”被迫停刊。

10月6日,他在辛亥革命元老景梅九主办的西安《国风日报》上开设“农村周刊”,仅出版6期,又被西安当局封杀。

1945年5月21日他担任陕西省民众教育馆主办的通俗报纸《民众导报》任主编,该报为四开周报,社长为教育馆馆长王文光。

民众教育馆是陕西省教育厅的下属部门。

《民众导报》用群众喜闻乐见的形式,宣传民主、团结、和平、进步,对广大人民的痛苦,进行了如实地报道。

该报出版到第10期,已发行1万多份,这在当时的西安报界,发行量之高是很罕见的。

1946年,国民党当局开始追究《民众导报》的背景,他们怀疑李敷仁是中共或民主同盟成员。

在当局的步步紧逼下,李敷仁决定5月1日离开《民众导报》,离开西安。

然而就在这一天,国民党复兴社特务绑架了他,将他绑架到咸阳原苏家庄附近一个壕沟里秘密枪杀。

李敷仁重伤未死,被当地百姓所救,经党组织辗转护送,历

经34天到达延安。

7月23日,延安千余人集会欢迎李敷仁,林伯渠、徐特立、陆定一、习仲勋等出席欢迎大会。

8月间,毛泽东主席接见李敷仁。

康复后的李敷仁担任延安大学校长,他改革教育,勤奋工作,受到中共中央西北局的表扬。

1949年以后,他历任西北人民革命大学校长、政协西安市委员会副主席、第一届全国人大代表等职。

1958年2月19日,李敷仁在西安病逝。

中央人民政府授予他革命烈士称号。

他的遗著有《浅谈报刊通俗化》、《中华民族革命歌》、《关中歌谣集锦》、《抗战歌谣》《中国谚语》等。