初论地幔热柱与铀成矿的关系

- 格式:pdf

- 大小:698.95 KB

- 文档页数:8

第21卷2005年 第4期7月铀 矿 地 质Uranium GeologyVol.21J ul.No.42005地幔流体与铀成矿模式巫建华1,2,刘 帅2,余达淦2,章邦桐1(11南京大学地球科学系,江苏 南京 210093;21东华理工学院,江西 抚州 344000)[摘要]近年来的研究显示,火山岩型和花岗岩型铀矿具有早、晚两期铀矿化,其中早期铀矿化具有地幔流体成矿作用的特征。

本文讨论了地幔流体及其成矿作用以及早期铀矿化的特征,提出了地幔流体铀成矿模式,强调构成成矿热液主体的∑CO 2、U 和H 2O 分别来自不同的源区,∑CO 2来自地幔流体,U 主要来自地幔流体上升途径的围岩,H 2O 主要来自地幔流体及其上升途径的围岩。

[关键词]地幔流体;铀成矿模式;早期铀矿化[文章编号]100020658(2005)0420196209 [中图分类号]P598 [文献标识码]A[收稿日期]2004208209[作者简介]巫建华(1960),男,教授,2005年在南京大学地球科学系获博士学位。

流体作为地球内部的一种重要介质,其重要性被越来越多的研究者所认识[1]。

流体的存在和运移是形成各种矿床的必要条件,是矿质集聚和发生成矿作用的前提[1]。

地幔流体的成矿作用之所以被广大地质工作者所重视,是因为:(1)地幔流体具有充足的流体来源和稳定的热源条件,使成矿系统能够长时间维持;(2)地幔流体具有较高的溶解能力,含有丰富的矿化剂;(3)地幔流体在穿越地壳向上迁移的过程中,既可激发、活化地壳中的矿质,也可促进浅部流体的循环对流,萃取更多的成矿物质[1]。

地幔流体参与许多大型、超大型金属、非金属以及油气矿产的成矿作用,已得到了国、内外大量实例的证实。

研究表明,西澳大利亚Y igarn 地块太古宙金矿成矿物质来自地幔流体,同时壳幔混合流体从围岩中萃取了金;地幔流体不仅为南澳大利亚奥林匹克坝U 2Cu 2Au 2REE 矿床提供了成矿物质,而且是成矿流体的重要来源;南美巴西、玻利维亚及非洲尼日利亚的锡矿带、加拿大Cent ral Sup rior 金矿的成矿过程中,地幔流体起了重要作用;我国内蒙古白云鄂博REE 2Fe 2Nb 超大型矿床、胶东金矿、湖南万古金矿、四川大水沟碲(金)矿床、冀西北地区金银矿床、湖南柿竹园W 2Sn 2Mo 多金属矿床、云南金顶Pb 2Zn 矿床、云南三江金矿成矿带、小秦岭金矿田、吉林夹皮沟金矿田以及世界各地与碱性岩有关的金矿等成矿过程均有地幔流体的参与;我国黔西南低温卡林型金矿的成矿过程也可能存在地幔流体的参与;与热泉发育有关的热泉型金矿也是地幔流体参与成矿作用的极好例证。

核幔成矿物质与地幔热柱多级演化成矿牛树银;武际春;孙爱群;王宝德;马宝军;张建珍;王铮;李斌;王善飞;赵荣欣【期刊名称】《山东国土资源》【年(卷),期】2012(28)12【摘要】研究认为金等成矿物质主要来自核-幔源区,以气态、气液混合态-含矿流体的形式,通过地幔热柱→地幔亚热柱→幔枝构造→有利构造扩容带,迁移到幔枝构造外围的韧脆性剪切带、侵入岩体的内、外接触带、各种脉岩与围岩的接触带等有利部位集聚成矿,并构成矿田→矿床→矿体(脉)的有序排列组合,表现出不同的矿床类型。

因此,应侧重研究构造成矿控矿作用,以指导新一轮地质找矿和矿产资源评价。

文中还举例分析了胶西北焦家断裂与三山岛断裂的交切关系及其控矿作用。

【总页数】6页(P1-6)【作者】牛树银;武际春;孙爱群;王宝德;马宝军;张建珍;王铮;李斌;王善飞;赵荣欣【作者单位】石家庄经济学院资源学院,河北石家庄 050031; 中国地质大学北京地球科学与资源学院,北京 100083;山东黄金集团有限公司,山东济南 250100;石家庄经济学院资源学院,河北石家庄 050031;石家庄经济学院资源学院,河北石家庄050031;石家庄经济学院资源学院,河北石家庄 050031;石家庄经济学院资源学院,河北石家庄 050031;石家庄经济学院资源学院,河北石家庄 050031;石家庄经济学院资源学院,河北石家庄 050031;山东黄金集团有限公司,山东济南 250100;山东黄金集团有限公司,山东济南 250100【正文语种】中文【相关文献】1.地幔热柱多级演化及其成矿作用 [J],2.地幔热柱多级演化及其成矿控矿研究:以张-宣幔枝构造研究为例 [J], 牛树银;孙爱群;郝梓国;王宝德;马宝军;张建珍;魏明辉3.核幔成矿物质(流体)的反重力迁移--地幔热柱多级演化成矿作用 [J], 牛树银;侯增谦;孙爱群4.地幔热柱的多级演化及其成矿作用——以冀北地区为例 [J], 牛树银;李红阳;孙爱群;罗殿文;叶东虎;王金锁5.地幔热柱多级演化及其幔枝构造成矿控矿——以胶西北郭家店幔枝构造为例 [J], 牛树银;孙爱群;陈超;张福祥;张建珍;王丰翔因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

与地幔柱有关的成矿作用及其主控因素徐义刚;王焰;位荀;何斌【期刊名称】《岩石学报》【年(卷),期】2013(029)010【摘要】地幔柱是地球动力系统中重要的组成部分,不仅形成规模巨大的大火成岩省,也形成了众多具有重要经济价值的矿床类型.由地幔柱形成不同的岩浆系列显示了特有的成矿专属性,如镁铁-超镁铁质层状岩体与钒钛磁铁矿矿床和钢镍硫化物矿床,科马提岩与铜镍硫化物矿床,斜长岩与钒钛磁铁矿矿床,过碱性花岗岩系列与铌-钽-锆-稀土矿床,金伯利岩与金刚石矿等.在分析与地幔柱相关矿床的基础上,我们认为地幔柱结构、岩浆源区特征、结晶分异过程、硫化物饱和、地壳混染和岩浆侵位过程等是地幔柱成矿的关键控制因素.本文还对矿床成因研究中的存在问题以及几种潜在的地球化学找矿/评价指标(如橄榄石的Ni含量、单斜辉石和磁铁矿中的Cr 含量,层状岩体的PGE含量和Re-Os同位素联合示踪等)进行了评述.【总页数】16页(P3307-3322)【作者】徐义刚;王焰;位荀;何斌【作者单位】中国科学院广州地球化学研究所,同位素地球化学国家重点实验室,广州510640;中国科学院广州地球化学研究所,中国科学院矿物学和成矿学重点实验室,广州510640;中国科学院广州地球化学研究所,同位素地球化学国家重点实验室,广州510640;中国科学院广州地球化学研究所,同位素地球化学国家重点实验室,广州510640【正文语种】中文【中图分类】P542.5;P611【相关文献】1.康滇地区元古宙构造运动Ⅰ:昆阳陆内裂谷、地幔柱及其成矿作用 [J], 王生伟;蒋小芳;杨波;孙晓明;廖震文;周清;郭阳;王子正;杨斌2.地幔柱及其成矿作用综述 [J], 毕金龙3.海南岛地幔柱及成矿作用初探 [J], 戈金明4.晚二叠世峨眉山地幔柱岩浆成矿作用 [J], 汤庆艳;张铭杰;余明;王启立;尚慧5.二叠纪峨眉山地幔柱岩浆成矿作用的多样性 [J], 王焰;王坤;邢长明;魏博;董欢;曹永华因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

第25卷2009年 第4期7月铀 矿 地 质Uranium GeologyVol.25J ul 1No.42009地幔柱构造研究概述童航寿(核工业北京地质研究院,北京 100029)[摘要]地幔柱构造理论是近年来构造地质学研究的新热点,是当今地球科学———地质学、构造学、矿床学、地球物理学、生物学、环境学和气象学等许多学科关注和研究的前沿领域。

它的形成和演化及动力学观点被称为继大陆漂移和板块构造后的第3次地学浪潮,引起了中外地学者的高度重视。

本文对地幔柱构造研究现状作了概略介绍,以期在铀矿地质领域内引起关注,起到传递信息和抛砖引玉的作用。

[关键词]地幔柱;幔枝构造;热点活动理论[文章编号]100020658(2009)0420193209 [中图分类号]P541 [文献标识码]A[收稿日期]2008209217 [回稿日期]2008211214[作者简介]童航寿(1931-),男,高级工程师(研究员级),1960年毕业于莫斯科有色金属及黄金学院,长期从事铀矿地质科研工作。

1 地幔柱构造研究概况幔柱(地柱)思想起源于Wilson (1963、1965)的热点假说,后在20世纪70年代初,W 1J 摩根将其作为一种板块移动机制的学说而提出。

到了20世纪90年代Maruyama 和K omazwa (1994)、Fuka et al (1999)提出地幔结构的多级演化模式,Carson (1991)提出超级地幔柱概念,我国学者牛树银等(1996,2002)提出幔枝构造理论体系,李红阳、侯增谦(1998)提出幔柱构造理论,并紧密结合成矿作用,进一步发展了地幔柱构造理论的实践性,有新的发现与创新[1,2]。

2002年,翟裕生院士指出“幔枝构造”作为一种新的学术观点,为进一步研究地幔柱与成矿关系打下了良好基础。

早在1991年,著名大地构造学家哈因院士指出“地幔柱构造和热点活动理论已成为当今地质学、地球物理学、矿床学及至生物学、环境学和气象学等许多学科关注和研究的前沿领域,它的形成和演化及动力学观点被称为是继大陆漂移和板块构造以后的第3次地学浪潮”[3]。

环太平洋极性超级地幔柱及其成矿响应童航寿;田建吉【摘要】地幔柱及其成矿系统研究是当前地学领域的热点之一,在我国已取得了较大进展,发表了大量论著.但对环太平洋极性超级地幔柱成矿系统的研究,目前还处于起步阶段.文章在前人研究成果的基础上,从以下几方面作了简要论述:1)地幔柱研究历史的回顾;2)地幔柱类型划分与成矿场;3)常规地幔柱判别标志;4)环太平洋极性超级地幔柱的厘定;5)环太平洋极性超级地幔柱成矿效应;6)华南亚地幔柱与成矿;7)环太平洋极性超级地幔柱的动力学讨论.笔者认为,中-新生代濒太平洋洲际性成矿域及其成矿大爆发,导源于太平洋超级地幔柱对成矿的响应.【期刊名称】《铀矿地质》【年(卷),期】2017(033)001【总页数】8页(P1-8)【关键词】极性超级地幔柱;成矿场;成矿效应;动力学【作者】童航寿;田建吉【作者单位】核工业北京地质研究院,北京 100029;核工业北京地质研究院,北京100029【正文语种】中文【中图分类】P541地幔柱思想导源于威尔逊的热点假说(Wilson,1963)。

上世纪70年代初,摩根(Morgan,1971)将其作为一种板块移动机制的学说,进一步发展为地幔柱理念,认为威尔逊所指的固定热地幔源区实际上是一个产于地幔底部边界附近的热幔柱(Mantle plume,亦有译作地柱、热点、地幔羽、地幔热流柱等);迪佛依(Deffeye,1972)认为地幔柱是下地幔上涌形成的;埃迪逊(Anderson,1975)认为地幔柱与其说是热柱,不如说它是一种化学柱,其化学成分与周围地幔物质有显著差异,起源于地幔底部的D层,从外地核处聚集了大量放射性元素;诺帕(Loper)和史塔塞(Stace,1983)认为,核幔边界的D层是地幔柱的源区;90年代初期,傅容珊(1993)强调核幔边界的D层是地幔柱(热点)的动力源;丸山德茂(Maruyama)和柯马兹瓦(Komazwa,1994)提出地幔柱结构的多级演化模式;拉帕(Laper,1997)则提出幔柱脉冲的新概念,强调热扩散作用;卡姆勃尔(Cambell,1998)根据地幔源区的地球化学特征,绘制了核幔边界地幔源区的演化示意图,将核幔边界地幔柱源区划分为4个演化阶段,时间上分别为:4.0 Ga、3.5 Ga、2.7 Ga、0.2 Ga;杨学祥(1998)强调核幔界面两侧的差异速度旋转产生大量的摩擦热,并和放射性热共同导致D层的高温低黏度特征。

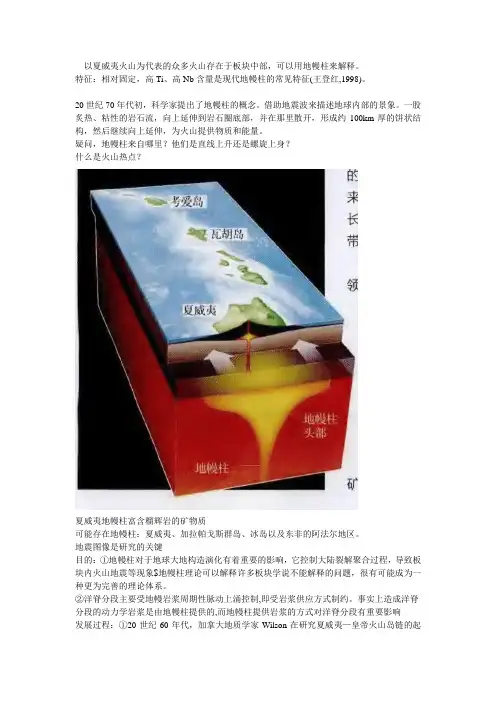

以夏威夷火山为代表的众多火山存在于板块中部,可以用地幔柱来解释。

特征:相对固定,高Ti、高Nb含量是现代地幔柱的常见特征(王登红,1998)。

20世纪70年代初,科学家提出了地幔柱的概念。

借助地震波来描述地球内部的景象。

一股炙热、粘性的岩石流,向上延伸到岩石圈底部,并在那里散开,形成约100km厚的饼状结构,然后继续向上延伸,为火山提供物质和能量。

疑问,地幔柱来自哪里?他们是直线上升还是螺旋上身?什么是火山热点?夏威夷地幔柱富含榴辉岩的矿物质可能存在地幔柱:夏威夷、加拉帕戈斯群岛、冰岛以及东非的阿法尔地区。

地震图像是研究的关键目的:①地幔柱对于地球大地构造演化有着重要的影响,它控制大陆裂解聚合过程,导致板块内火山地震等现象$地幔柱理论可以解释许多板块学说不能解释的问题,很有可能成为一种更为完善的理论体系。

②洋脊分段主要受地幔岩浆周期性脉动上涌控制,即受岩浆供应方式制约。

事实上造成洋脊分段的动力学岩浆是由地幔柱提供的,而地幔柱提供岩浆的方式对洋脊分段有重要影响发展过程:①20世纪60年代,加拿大地质学家Wilson在研究夏威夷—皇帝火山岛链的起源时,②普林斯顿大学的Morgan在Maruyama的理论中,热幔柱引起超大陆裂解,大洋形成; 冷幔柱导致超大陆聚合等。

日本学者丸山茂德( Maruyama) 认为“板块构造理论只能解释地球表层200km内的现象,而只有地幔柱构造才能说明星球各个层次的演化历史。

”矿床相关对全球主要赋含钒钛磁铁矿床的层状岩体和铜镍硫化物矿床的镁铁—超镁铁质岩体的统计表明,地幔柱成因的大火成岩省是形成岩浆铜镍硫化物矿床和钒钛磁铁矿床的主要场所!卡林型金矿矿集区、与基性超基性岩有关Cu-Ni-PGE硫化物矿床(以Naldrett为首的研究组在31届国际地质大会上对近年来取得重大突破的Voisey'Bay Ni-Cu-Co-PGE矿床与地幔柱的关系进行了系统介绍)、条带状铁建造等方面取得了显著进展1998年以来,开始对地幔柱的成矿问题进行新的研究。

地幔流体参与铀成矿作用的研究进展--以粤北花岗岩型铀矿矿集区为例刘成东;李志文;刘江浩;梁良【期刊名称】《铀矿地质》【年(卷),期】2016(032)004【摘要】地幔流体与铀成矿作用问题,首先关注的是地幔是否也是铀源,并且成矿流体是否具有幔源性质。

研究结果表明,地幔流体参与了大型铀矿床的成矿作用,它可以是铀源,也可以是直接成矿的流体。

发生地幔流体成矿作用的构造环境是拉张构造区和深大断裂区,因而其具有幔源岩浆发育、成矿物质幔源性、形成大型矿床或矿集区、特定的稳定同位素组成范围等特征。

粤北铀矿集区具有相似的构造环境和成矿特征,笔者为此提出几点建议。

【总页数】7页(P193-199)【作者】刘成东;李志文;刘江浩;梁良【作者单位】东华理工大学省部共建核资源与环境国家重点实验室培育基地,江西南昌 330013;东华理工大学省部共建核资源与环境国家重点实验室培育基地,江西南昌 330013;核工业 270 研究所,江西南昌 330200;东华理工大学省部共建核资源与环境国家重点实验室培育基地,江西南昌 330013【正文语种】中文【中图分类】P612【相关文献】1.地幔流体与铀成矿作用:以下庄矿田仙石铀矿床为例 [J], 邓平;沈渭洲;凌洪飞;叶海敏;王学成;濮巍;谭正中2.地幔流体与铀成矿作用 [J], 姜耀辉;蒋少涌;凌洪飞3.下庄矿田338矿床地幔流体与铀成矿作用 [J], 邓平;沈渭洲;凌洪飞;叶海敏;王学成;谭正中4.粤北花岗岩型铀矿矿集区糜棱岩带特征及其与铀成矿的关系 [J], 梁良;李建红;刘成东5.粤北诸广山南部同构造花岗岩的厘定及其与铀成矿作用关系 [J], 张明林;夏宗强;王正庆;管太阳;祁家明因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

地慢柱与热点的成矿作用

王登红

【期刊名称】《地球学报:中国地质科学院院报》

【年(卷),期】1996(17)4

【摘要】地幔往与热点是当今地质学前沿课题之一,但研究程度较低,国内更是刚刚起步。

本文从时空演化的角度探讨了地幔柱一热点的成矿作用。

地幔柱与热点既可见于板块内部,也可见于洋中脊和造山带等板块边界,既可见于现代更可见于古代,因此它可能影响到地表各处以及地史上各阶段的成矿作用.而且在其自身演化的各个阶段都有不同类型的矿化特征。

已知的矿床类型包括锡、铜、铅锌、铀、稀土及宝石等。

我国华南东钨西锡、东老西新的成矿规律、二叠纪峨眉山玄武岩、白云鄂博稀土矿以及阿尔泰与碱性岩有关的锡多金属成矿系列等,都可能与地幔柱-热点作用有关。

【总页数】8页(P393-400)

【关键词】地幔柱;热点;成矿作用;成矿规律

【作者】王登红

【作者单位】中国地质科学院矿床地质研究所

【正文语种】中文

【中图分类】P612

【相关文献】

1.华南热点铀成矿作用 [J], 李子颖

2.地幔柱与热点的成矿作用 [J], 王登红

3.芯柱机的火焰调整对芯柱慢漏气的影响 [J], 鲁德银

4.沽源热点铀成矿作用 [J], 黄志新;李子颖;范洪海;焦永玲

5.地幔柱/热点成矿作用与秦岭造山带金属成矿 [J], 刘方杰;方维萱;郭健

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

地幔流体作用与成矿的关系杨雨凡郑杰王少芳(成都理工大学地球科学学院,四川成都610059)1.地幔流体作用简述1.1地幔流体成矿作用定义最早明确提出地幔交代作用的是Bailey,他指出在不发生部分熔融的情况下,通过富CO2或者富H2O的流体与地幔矿物或岩石相互作用而发生的物质交换的现象。

之后地幔交代的定义逐渐被人们所丰富,涉及范围从流体的交代扩宽到了熔体的交代。

刘显凡等(2010)对地幔交代作用与地幔流体交代作用进行了区分,他指出地幔交代作用作为地幔流体交代作用的先驱,引发的大离子不相容元素和某些成矿元素在地幔中的相对富集,为之后可能发生的地幔流体交代作用成矿奠定了必要的物质基础和热动力源;两者结合构成的完整过程即为地幔流体成矿作用。

地幔交代作用及地幔流体交代作用的研究对于我们了解深部地质过程及岩浆活动有重大意义。

不同区域地幔流体的性质可能会有所差异,这导致了不同性质的地幔流体可能与不同类型的地幔成矿作用相关。

1.2地幔流体的分类地幔流体并不是一种均一稳定的物质,它处在不断运动的状态,其成分、性质随着温度、压力、所处地理环境的改变而改变。

本文将根据地幔流体的埋深和物理、化学组成分别进行了分别分类,以来探讨它在不同条件下的特性。

根据地幔流体所处位置的深度不同,同时结合软流圈在地幔中的位置。

软流圈下部与地幔交界处压强约为3MPa,软流圈上部边缘压强约为2MPa。

综合以上成果,本文将地幔流体及其流体作用演化按不同深度和源区分为三个不同的状态:1.处于软流圈之下的位置,具有高密度,高扩散系数以及介于气体和液体之间的粘度和超常高溶解度的特点,富含不相容元素和碱金属,表现为富H2O特征。

2.地幔流体处于软流圈的位置,CO2和H2O分别被碳酸盐和角闪石所吸收,考虑到软流圈处于熔融的环境,推测位于其中的地幔流体与岩浆处于相对平衡的状态。

3.处于软流圈到莫霍面之间,此时地幔流体在化学成分上显示不相容元素和碱金属进一步富集,流体相表现为富CO2特征。

地层高含铀的原因

地层高含铀的原因主要有以下几个方面:

1. 地球化学性质:铀是地球上的一种自然元素,它在地球中的含量相对较高,但大部分是以不活跃的形式存在。

地壳中的铀含量相对较低,平均每吨地壳物质中仅含有约

2.5克铀。

尽管含量低,但铀的化学性质使其可以在特定的地质条件下被富集。

2. 地质条件:地层高含铀与特定的地质条件有关。

例如,某些地区的地质构造活动可能促使铀的富集。

此外,地下水的活动也可以影响铀的分布和富集。

3. 成矿过程:铀的富集通常发生在成矿过程中。

当岩石受到压力和温度的影响时,铀可以从中分离出来并被富集在特定的地质环境中。

例如,在一些沉积岩中,铀可以在粘土层或有机质层中被富集。

4. 生物作用:某些微生物可以氧化还原铀,从而改变其在地层中的分布和富集。

总的来说,地层高含铀的原因涉及到地球化学性质、地质条件、成矿过程以及生物作用等多种因素的综合作用。

不同地区的地层高含铀的原因可能不同,因此具体的情况需要结合该地区的地质背景进行分析。

热水铀成矿作用的耗散结构

戴杰敏

【期刊名称】《矿物学报》

【年(卷),期】1994(14)1

【摘要】成矿元素地球化学场表征了地壳中元素分布的空间结构。

同一地质体中成矿元素的初始含量服从正态分布,显示了一种无序的、均匀的空间对称结构。

成矿作用就是在远离平衡条件下,成矿元素在有利的地球化学条件下富集,初始的空间对称性发生破缺,演化为有序的、非均匀的空间结构。

成矿作用的发生就是元素分布空间结构的转化。

本文将铀矿化品位作为序参量,运用序参量演化方程和耗散结构理论,讨论了铀成矿体系的演化和产生铀矿化的条件,并指出,铀成矿作用不仅与地球化学条件有关,还存在着自催化和长程输运相干效应。

【总页数】7页(P98-104)

【关键词】铀;成矿作用;耗散结构;热水

【作者】戴杰敏

【作者单位】核工业西南地质勘探局

【正文语种】中文

【中图分类】P619.140.5

【相关文献】

1.隆起带断裂构造型地下热水及铀成矿作用研究 [J], 刘军强

2.浙江中生代浅成热液金银成矿作用的耗散结构模型 [J], 胡永和;王建国;朱兴盛

3.试论地下热水的铀成矿作用 [J], 戴杰敏;梁兴中

4.《相山火成岩与铀成矿作用》暨《相山火成岩与铀成矿作用显微图册》出版发行[J], 刘玉平

5.遂川—热水走滑断裂带热异常与热液铀成矿作用 [J], 李建威;李紫金;傅昭仁;李先福

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

海南岛地幔柱及成矿作用初探作者:戈金明来源:《西部资源》2017年第04期摘要:本文从地球物理学、岩石学等方面总结了海南岛地幔柱存在的证据,并探讨了海南地幔柱成矿作用对海南一些重要矿产形成的影响。

关键词:地幔柱;成矿作用;海南岛地幔柱是当代地学研究的前缘和热点,它较好地解释了大火成岩省、热点、大陆裂谷、大规模成矿和生物灭绝事件等很难用板块构造理论解释的现象。

关于地幔柱成矿作用,我国研究比较详细的是峨眉山地幔柱,相关的矿产主要是与岩浆及热液有关的矿床。

在总结前人研究成果的基础上,笔者认为海南岛是存在地幔柱的,而且对我省一些重要矿床的形成有一定的影响。

1.海南岛地幔柱1.1地球物理学证据有学者通过利用地震层析成像技术,指出海南岛之下存在地幔柱,近垂直的低波速柱体位于海南岛及南海之下,从浅部一直延伸到660km的不连续面处(上下地幔的分界面),即模型的底界,并指出地幔柱的物质源区可能是大约200Ma之前与华北碰撞后大陆岩石圈俯冲并停滞在过渡带(410km~660km)至今;还有学者H’进一步研究指出在670km之下仅可见斑点状低速体,暗示堆积在过渡带的少量古老物质可能穿透了660km这一相界面(即相当于地震不连续面),或者可能是来自深部核一幔边界的深地幔柱逐渐失去地幔柱尾部而使地幔柱趋于消失。

另有学者由地震层析成像反演的P波、S波速度结构及接收函数得到的地幔转换带厚度变化,揭示了海南地幔柱从地表往深部逐步向东北方向偏移,而低速异常延伸到地幔转换带以下及地幔转换带的局部减薄都暗示海南地幔柱可能起源于下地幔;也有研究者获得了海南岛及其邻区深达地幔转换带的P波三维速度结构模型,初步结果显示,海南岛及周边地区之下的上地幔速度不均匀性显著,海南热点之下明显的低速异常从上地幔浅部一直向下延伸穿过410km 间断面到地幔转换带;还有研究者利用架设的宽频带流动地震台站,采用接收函数、横波分裂等方法进行分析,得出雷州半岛及琼州海峡地区的上地幔存在明显异常,这些都是支持地幔柱存在的有力证据。

地幔热柱对成矿的控制地幔热柱住注起源于2900km的核幔过渡层。

当其向上运动到达地表便形成热点,它可以在1:地峻底部或岩石圈底部形成二、三级热柱群,也可以穿透界面直达地表,可出露在不同地质背景之中。

夏威夷、冰岛、黄石i个典型热点便分别发育在太平洋板块内部、大西洋中脊的冰岛一格陵兰海脊和落基山造山带。

并可分别以海山、裂谷、地台活化、幔枝(变质核杂岩)构造等形式表现出来。

地幔热柱是’个具有地史意义的大地构造演化范畴.在其不同的演化阶段,相关的成矿作用各有刁;同。

例如。

当地峻忙头部的物质和能量初达到地壳友层时,巨大的能量可能首先引起地壳的重熔.上侵生成岩浆、岩浆岩;其问.变质作用也可视力地幔柱引发的—“系列地质作用之一。

当然,地幔柱引起地表重熔这“过程足谩K而复杂的,主要表现力壳、幔间物质与能量的交换。

地峻物质的直接喷发是次要的。

也可呈基性岩墙、岩脉等形式出现。

这——阶段所形成的矿床在形式上可能与变质岩或花岗岩等侵入岩有关,并且具有较大的面状分布。

但引起这—“系列变化的深层次原因是深部11☆—:升的地幔热柱.而刁;是板块俯冲。

随着地峻热柱的进——步发展,可使古地台活化,也可能发生地壳的减薄,以至飞:出现裂谷。

伴随裂谷的生成,住往导致幔源物质的大规模喷发。

伴随火山作用带出大量的峻源物质,特别是铜、锡、钨、金等。

地幔热柱演化的最后一个阶段,地幔柱尾部熔融体可直接喷出地表。

其十t表性岩石更偏基性,如科马提岩和层状辉长岩,并可发生玄武岩浆大量喷溢。

堆积在洋壳上可形成海山或海台;堆积在陆壳上则可形成大陆溢流玄武岩省;这——‘阶段的成矿作用相对较弱。

而日可能破坏了早期形成的矿床,或将早期矿床掩埋1:高原玄武岩之下。

但也可形成—些在深部已孕育的矿床,如层状杂岩体中的钒钻磁铁矿和铜镍硫化物矿床,此类矿床的成矿物质在地幔热柱到达地表之前就已经富集到了——定程度。

或者已经成为矿浆,地蝇热杆与成矿作用关系。

二、地幔热柱的成矿特征正是因为地峻热柱特殊的形成和演化阶段。

华南白垩—第三纪地壳拉张与铀成矿的关系胡瑞忠, 毕献武, 苏文超, 彭建堂, 李朝阳(中国科学院地球化学研究所,贵州贵阳550002)摘 要:华南是中国最重要的铀矿产区之一。

按赋矿围岩的不同,该区主要产出花岗岩型、火山岩型和碳硅泥岩型3类铀矿床。

铀矿区都分布有比铀成矿超前形成的富铀岩石;铀矿床成矿热液中的水主要为大气成因地下水,成矿温度约为120~250℃,成矿热液的δ13C 值主要为-4‰~-8‰,表明幔源CO 2参与了成矿作用;矿床的N (3He )/N (4He )为0.10~2.02R a ,显示成矿热液中大量幔源He的存在。

这些铀矿床的成矿时代与赋矿围岩的岩性和时代无关,都集中在该区地壳受到强烈拉张因而断陷盆地广泛发育并伴有幔源基性岩浆活动(基性脉岩、玄武岩)的白垩—第三纪。

研究表明,白垩—第三纪导致了地幔与地壳表层沟通的地壳拉张,把该区3大类型的铀矿床串联成了一个有机的整体:(1)地壳拉张通过控制向大气成因的贫CO 2热液提供铀成矿必不可少的幔源CO 2,而与铀成矿发生联系;(2)同一机制形成的富CO 2热液浸取同一或不同铀源岩石中的铀并在不同围岩中成矿,形成了按赋矿围岩划分的各种矿床类型(花岗岩型、火山岩型和碳硅泥岩型)。

关键词:华南;热液铀矿床;幔源CO 2;地壳拉张;白垩—第三纪中图分类号:P619.14 文献标识码:A 文章编号:10052321(2004)01015308收稿日期:20031023;修订日期:20040105基金项目:国家杰出青年科学基金资助项目(49925309);中国科学院知识创新工程重要方向项目(KZCX3-SW -125)作者简介:胡瑞忠(1958— ),男,博士,研究员,博士生导师,矿床学、地球化学专业。

① 金景福.华南花岗岩型铀矿(含钨、锡)隐伏矿床预测理论和方法的研究.成都:成都理工学院,1996. 华南是中国最重要的铀矿产区之一。

过去人们常习惯以赋矿围岩的岩性为基础,把该区的主要工业铀矿床划分为3大类型,即花岗岩型、火山岩型和碳硅泥岩型。

地幔柱的有关问题一、什么是地幔柱自从Morgan提出地幔柱假说以来,地幔柱是否存在一直是个热门话题。

一些热心支持者过于强调了地幔柱的重要性, 而怀疑者也不是没有道理地抱怨说地幔柱是一个没有很好限定的概念, 既不能检验也不能考证。

显然, 地幔柱的存在与否已成为争论的焦点。

该争论有时相当激烈。

我们在此做与地幔柱有关的读书报告,只是希望能对以后的学习有所帮助。

对于地幔柱的概念一直没有一个固定的定义,幔柱(地柱)思想起源于Wilson (1963 、1965) 的热点假说,后在20世纪70年代初,W.J 摩根将其作为一种板块移动机制的学说而提出。

到了20世纪90年代Maruyama和Komazwa(1994)、Fuka et al(1999) 提出地幔结构的多级演化模式, Car son (1991) 提出超级地幔柱概念, 总之对于地幔柱的概念可谓众说纷纭,在此我们给出一个概念:地幔柱一般认为是一个狭窄的上升热及低密度物质流,具有100km级左右的直径。

源于670km 深的地震不连续面,或接近核幔边界2900km深处的热及低密度边界层。

并且认为地幔柱的形成由于地幔在浮力的驱动下上涌主要是以柱体而非面状形式。

至于热点和热柱的观点正是在解释板内岩浆作用,特别是呈链状分布的火山作用(如夏威夷一皇帝海火山链)时提出的。

一个新的地幔柱形成有一个球状的冠, 称作“柱头”, 柱头必须达到直径约400km才能有足够的浮力脱离供给的热边界层, 从地幔上升。

热物质可能通过狭窄的通道(称作“柱尾”)持续从热边界层流入柱头。

柱尾比柱头窄是因为热柱物质的黏滞度大约为周围地幔的1/100。

而柱头必须足够大以便突破高黏滞度的周围地幔而上升。

柱尾物质沿原有通道不断补给, 足以保持低黏滞度的热柱物质按一定速率流入(图一、二)。

图一地幔柱的结构图图二热地幔柱从热边界层生长,显示了正常的柱头和柱尾的形成和发展在该例子中, 周围地幔的黏滞度为1022 Pa·s; 它与深度无关, 但是温度的函数. 示踪线说明物质最初起源于热边界层, 由柱头发展起来的螺旋性结构是因为其上涌时携带周围被加热的地幔物质所致. 柱尾比柱头狭是因为柱尾温度高而黏滞度低, 因此仅需要狭窄的通道即可有补给物质流动. 引自Davies二、地幔柱存在的证据同板块构造理论诞生的曲折历史相比,地幔柱概念一经提出就得到了地学界的广泛认同,发展至今已成为地球科学研究中一个重要的概念模型。