减隔震建筑结构设计指南与工程应用教学大纲

- 格式:doc

- 大小:22.00 KB

- 文档页数:3

减隔震结构设计指南与工程应用减隔震结构设计,听起来好像是高深莫测的技术活儿,实际上一点也不复杂。

你就把它想象成给建筑加上一套“隐形的防护装备”,让它在大风大雨、地震波动中不至于倒塌,能稳稳地立住,不愁身子被颤抖打晃。

你知道的,地震这玩意儿,虽然不能提前预知,但你总能通过一点点“先见之明”来让建筑更稳当。

就像人穿防弹衣,你也不会等到子弹飞过才想起穿嘛,不是吗?你可能觉得,这种“隐形防护”是怎么做到的?嗯,它其实是通过减震、隔震两种手段来控制建筑在地震中的运动。

简单来说,减震就是把建筑的震动控制在一个你能接受的范围内,隔震呢,是让建筑和地面“隔开”,地震来时,地面震动传不到建筑物身上。

所以,说到底,减隔震就是要把建筑和地震的“亲密接触”给隔离开,不让它们太亲热。

你想象一下,你和一个很喜欢抱你的熊孩子打游戏,结果每次抱都把你搞得乱七八糟。

隔震就是让你不再和这个熊孩子抱那么紧,保持一点距离,让你可以平静地玩游戏。

这个设计如何实现呢?其实啊,减隔震设计就像给建筑物加上一双“减震鞋”。

这些“鞋子”就像车轮上的减震器一样,能吸收震动的能量,减少建筑的损伤。

有些设计在建筑底部放置了大大的隔震垫,像给建筑放了个超级大的“防震软垫”,不管外面怎么震,建筑物总能稳稳地待在原地,不被摇晃得七零八落。

说白了,地震震来,隔震垫就像垫脚石一样,把地面的震动吸收掉,大部分都不会传递给建筑物。

这时候,你可能会问,建这么高大上的结构,贵不贵?你想啊,省掉了未来因为建筑受损的维修费用,长远来看其实也不算什么。

就像你买一双好鞋子,虽然贵点,但穿了舒适、耐用,长远的投资回报更高。

尤其是对于那些地震频发的地区,减隔震结构简直是建筑界的“救命稻草”。

想象一下,如果某天地震来了,建筑物还能像没事人一样伫立在那里,那该有多安心!你知道吗?这种设计现在不仅仅局限于高楼大厦,连一些老旧的小房子也可以通过改造来加装减隔震设备。

对,听上去像是个天方夜谭,但事实是,很多地方早就开始进行这种更新换代了。

建筑构造抗震课程教案【篇一:2023 版课程教学大纲:建筑构造抗震】“建筑构造抗震”课程教学大纲程编号:英文名称:resisting earthquake of the buildin课g0001033 课程性质:专业限选课学分:2.0 学时:32 面对对象:土木工程专业本科生先修课程:理论力学、构造力学、构造动力学、钢筋混凝土构造使用教材及参考书:[1] [2] [3]李国强,李杰,陈素文,陈建兵.建筑构造抗震设计〔第四版〕.北京:中国建筑工业出版社,2023 年 8 月吕西林.建筑构造抗震设计理论与实例.上海:同济大学出版社,2023 年 5 月建筑抗震设计标准 gb50011-2023. 北京:中国建筑工业出版社,2023 年 8 月一、课程简介构造抗震是减轻地震灾难的有效技术手段,建筑构造抗震是土木工程专业学生必需把握的重要专业课程,建筑构造抗震涉及到构造力学、构造动力学、混凝土构造、钢构造、砌体构造等根底及专业课程学问,涵盖的内容丰富。

通过本课程的教学,使学生能够了解地震的成因、地震带的分布以及地震惊的根本要素,把握抗震构造的主要形式、构造抗震的概念设计与构造措施以及典型常用工业、民用房屋构造的经典抗震设计方法,加强建筑物抗震防灾的意识和措施,减轻生命和财产损失。

二、课程地位和教学目的课程地位:地震是一种自然灾难,猛烈地震会造成建筑物倒塌或损坏,我国是一个地震多发频发的国家,故建筑构造抗震是土木工程专业的核心课程。

本课程主要介绍地震作用的根本原理及构造抗震的设计方法,使学生把握构造抗震的根本理论及设计方法,具有较强的有用性。

本课程的学习可以为学生从事专业工作,以及进一步争论打下确定的根底。

教学目的:本课程的教学目的是介绍地震作用的根本原理及构造抗震的设计方法,通过本门课程的学习,使学生初步理解与把握建筑构造抗震的概念、原则和方法,构造地震作用的计算原理,多层钢筋混凝土构造和砌体构造的抗震设计,为学生进展毕业设计以及今后对实际工程进展抗震设计打下根底。

减隔震建筑结构设计指南与工程应用《减隔震建筑结构设计指南与工程应用》教学大纲总教学课时:60一、教学目的贯彻中央城市工作会议精神,落实住房和城乡建设部印发的《关于房屋建筑工程推广应用减隔震技术的若干意见(暂行)》(建质[2014]25号)的工作要求,帮助结构工程师更好地了解与掌握减隔震技术的概念与发展历程、设计标准与研究现状、减隔震结构设计方法、减隔震技术在建筑工程中的应用。

二、教学要点与结构工程师设计工作相关的减隔震技术概念与工作原理,减隔震建筑结构设计参考依据与设计关键要点、减隔震技术工程应用方法等。

三、重点内容与课时分配第一章减隔震技术概述(4学时):减隔震技术的概念与原理(1学时)、减隔震技术发展历程(1学时)、减隔震技术设计标准(1学时)、减隔震技术研究现状(1学时)。

第二章减震结构设计指南(12学时):减震结构概念设计(2学时)、减震结构性能设计的基本要求(2学时)、减震结构计算分析的基本要求(2学时)、减震装置的基本要求(2学时)、减震结构的抗震构造措施要点(2学时)、减震装置的施工、验收和维护(2学时)。

第三章隔震结构设计指南(12学时)隔震结构概念设计(2学时)、隔震结构性能设计的基本要求(2学时)、隔震结构计算分析的基本要求(2学时)、隔震装置的基本要求(2学时)、隔震结构的抗震构造措施要点(2学时)、隔震装置的施工、验收和维护(2学时)。

第四章减震技术在建筑工程中的应用(16学时):屈曲约束支撑应用案例(2学时)、黏滞阻尼支撑应用案例(3学时)、黏滞阻尼伸臂应用案例(3学时)、黏滞阻尼墙应用案例(4学时)、日本典型减震案例(4学时)。

第五章隔震技术在建筑工程中的应用(16学时):基础隔震案例(6学时)、层间隔震案例(4学时)、组合减隔震案例(2学时)、日本典型隔震案例(4学时)。

四、教学延伸阅读参考书目1.周福霖. 工程结构减震控制[M].北京:地震出版社,1997.2.李爱群,瞿伟廉. 工程结构减振控制[M]. 北京:机械工业出版社,2007.3.丁洁民,吴宏磊. 黏滞阻尼技术工程设计与应用[M].北京: 中国建筑工业出版社,2017.4.日本隔震构造协会. 隔震结构入门[M]. 东京:OHM出版社,1995.5.日本建筑学会,刘文光(译),冯德民(校). 隔震结构设计[M]. 北京:地震出版社,2005.。

建筑结构抗震教学大纲《建筑结构抗震》课程教学大纲本课程地位:本课程是高职高专土建类专业的专业选修课,是学习有关后续课程和从事专业技术工作的基础。

本课程目的:结合《混凝土结构设计》、《砌体结构》等课程的学习,对建筑的结构功能作进一步更深的理解,为今后从事专业技术工作能够合理设计建筑结构和保证结构安全打下基础。

本课程任务:(1)了解地震的类型及其成因;(2)熟悉震级、烈度等有关概念;(3)理解抗震概念设计;(4)掌握场地类别的划分方法和地基基础抗震验算方法;(5)明确抗震验算的基本内容和要求;(6)掌握多层砌体房屋的抗震验算和构造措施;(7)掌握钢筋混凝土框架结构房屋的抗震验算方法及构造措施;(8)掌握单层钢筋混凝土柱厂房抗震验算方法;(9)熟悉抗震房屋构造措施。

二、本课程与其它课程的联系在建筑结构抗震的学习过程中,经常会遇到数学、力学等先修课程的知识,因此,在学习中应根据需要对上述课程进行必要的复习,并在运用中得到巩固和提高。

在后续课程中,建筑结构抗震又是高层建筑结构设计等课程的基础。

三、教学内容及要求第1章绪论教学要求:通过本章的学习,了解地震的类型及其成因、地震的活动及其震害;熟悉地震震级、地震烈度、基本烈度、基本烈度、抗震设防烈度、多遇地震烈度、罕遇地震烈度等有关术语;明确建筑抗震设防依据、目标及分类标准;理解抗震概念设计的基本内容和要求;增强防震减灾的意识。

重点:抗震设防依据、目标及分类标准难点:抗震概念设计教学内容:1.1 地震基本知识1.2 地震活动性及震害1.3 建筑抗震设防第2章场地、地基与基础教学要求:通过本章学习,了解场地、地基与基础对房屋抗震影响;掌握场地类别的划分方法和地基基础抗震验算方法;了解地基土液化土的概念以及抗液化措施;了解软土地基抗震措施。

重点:场地类别的划分方法和地基基础抗震验算方法难点:地基土液化土的概念以及抗液化措施教学内容:2.1 场地2.2 地基基础抗震验算2.3 液化土和软土地基第3章地震作用和结构抗震验算教学要求:通过本章学习,熟悉结构基本周期、地震反应、反应谱、地震影响系数、地震作用及地震作用效应等基本术语;了解地震作用的计算方法;熟练掌握底部剪力法;明确结构抗震验算的基本内容和要求。

建筑结构抗震课程教学大纲建筑结构抗震课程教学大纲引言:近年来,地震频发,给人们的生命和财产安全带来了严重威胁。

作为建筑师和工程师,我们有责任确保建筑物在地震中具有足够的抗震能力。

因此,建筑结构抗震课程的教学变得尤为重要。

本文将探讨建筑结构抗震课程的教学大纲,以帮助学生系统地学习和掌握相关知识和技能。

一、课程目标本课程旨在培养学生对建筑结构抗震的基本概念、原理和设计方法的理解和应用能力。

具体目标包括:1. 理解地震的基本原理和影响;2. 掌握建筑结构抗震设计的基本原则;3. 熟悉常见的抗震结构形式和材料;4. 学会使用计算机软件进行抗震分析和设计;5. 培养独立思考和解决实际问题的能力。

二、课程内容1. 地震基础知识- 地震的定义和分类- 地震波的特性和传播- 地震对建筑物的影响2. 抗震设计原则- 抗震设计的目标和准则- 结构的刚度和强度要求- 结构的位移控制和耗能设计3. 抗震结构形式- 建筑物的抗震结构形式分类- 常见的抗震结构形式及其特点- 抗震结构形式的选择和优化4. 抗震设计材料- 钢材和混凝土的力学性能- 钢筋混凝土结构的抗震设计- 预应力混凝土结构的抗震设计5. 抗震分析和设计方法- 静力分析和动力分析的基本原理- 常见的抗震分析方法和软件应用- 结构的抗震设计步骤和流程6. 抗震实验和案例分析- 抗震实验的目的和方法- 抗震案例分析和教训总结- 抗震设计的创新和发展趋势三、教学方法本课程将采用多种教学方法,包括:1. 理论讲授:通过教师的讲解,介绍相关知识和理论;2. 实践操作:利用计算机软件进行抗震分析和设计实验;3. 课堂讨论:组织学生进行小组讨论,解决实际问题;4. 抗震实验:组织学生进行抗震实验,加深对理论知识的理解。

四、教学评估为了评估学生对建筑结构抗震课程的学习效果,将采用以下评估方法:1. 期中考试:测试学生对基本概念和原理的理解;2. 设计项目:要求学生进行抗震设计,评估其设计能力;3. 课堂表现:考察学生的参与度和表达能力;4. 期末考试:综合考察学生对整个课程的掌握程度。

《建筑结构抗震》课程教学大纲课程编号:03118601 学分:2 总学时:18大纲执笔人:任晓崧大纲审核人:吕西林一、课程性质与目的《建筑结构抗震》为土木工程专业学生的一门限选专业课。

通过本课程的学习,应具有建筑结构抗震的基本知识和从事一般工程抗震设计的基本技能。

二、课程基本要求1、了解与地震相关的基本知识,建立工程抗震设防的基本概念;2、掌握单、多自由度体系的结构地震反应的基本分析计算方法;3、掌握地震作用的基本计算方法——反应谱理论和工程抗震的设计要点;4、初步掌握钢筋混凝土结构、砌体结构和钢结构房屋的抗震设计方法,并进行简单的抗震设计验算。

三、课程基本内容(一)绪论:地震成因、地震类型;地震波的传播;地震震级、地震烈度;地震灾害与中国地震特点;工程结构抗震设防;结构减震、隔震。

(二)场地、地基和基础:建筑场地、地基与基础抗震验算;液化地基的判别与处理;地基基础的抗震加固措施。

(三)单自由度体系的地震反应:单自由度体系的动力方程、自由振动、强迫振动;地震反应的计算;地震反应谱。

(四)多自由度体系的地震反应:多自由度体系的动力方程、自由振动、强迫振动;振型分解法;水平地震作用与效应;时程分析。

(五)地震作用和抗震设计要点:建筑分类与抗震设防;抗震概念设计;地震作用与效应的计算;结构的抗震验算(六)多高层钢筋混凝土结构房屋抗震设计:震害分析与结构布置;结构体系与抗震等级;框架结构的抗震设计与例题;框架——抗震墙和抗震墙结构的抗震设计;抗震构造措施。

(七)多层砌体结构房屋抗震设计:震害分析与结构选型;楼(屋)盖的不同类型;抗震设计与例题;抗震构造措施。

(八)钢结构房屋抗震设计:震害分析与结构特点;支撑布置;抗震设计与例题;单层钢结构厂房;抗震构造措施。

四、实验或上机内容无五、前修课程要求结构力学、钢筋混凝土结构、钢结构、砌体结构六、学时分配七、教材与主要参考书建议教材:《建筑结构抗震设计理论与实例》,吕西林等,同济大学出版社,2002年参考教材:《建筑结构抗震设计》,李国强等,中国建筑工业出版社,2001年《建筑抗震设计规范理解与应用》,高小旺等,中国建筑工业出版社,2002年八、课外要求参观振动台试验或者在课程网站发布近期的试验音像资料供学生浏览。

建筑结构抗震设计教学大纲建筑结构抗震设计教学大纲引言建筑结构抗震设计是建筑工程中至关重要的一环。

地震是一种自然灾害,其破坏力不可小觑。

因此,建筑师和工程师需要掌握抗震设计的理论和实践知识,以确保建筑物在地震中的安全性。

本文将探讨建筑结构抗震设计教学大纲的重要内容和结构。

一、基础知识1.1 地震的基本概念和特征地震的定义、地震波的传播和地震烈度等基本概念和特征。

1.2 地震对建筑物的破坏机理地震对建筑物的影响,包括地震力的作用和建筑物的响应。

1.3 抗震设计的目标和原则抗震设计的目标,如减小地震破坏、保护人员安全等,以及抗震设计的基本原则。

二、结构力学基础2.1 结构力学基本原理结构力学的基本原理,包括力的平衡、静定和静力学等。

2.2 结构材料力学性能常用结构材料的力学性能,如钢材和混凝土的强度、刚度等。

2.3 结构荷载计算建筑物受到的各种荷载的计算方法,如自重、活载、风荷载等。

三、抗震设计方法3.1 静力设计方法静力设计方法的基本原理和计算步骤,包括等效静力法和静力弹性法。

3.2 动力设计方法动力设计方法的基本原理和计算步骤,包括地震波的输入、结构的动力响应分析等。

3.3 抗震设计的结构形式不同结构形式对地震的响应特点和抗震性能。

四、结构抗震设计实践4.1 抗震设计的规范和标准国内外抗震设计规范和标准的介绍和应用。

4.2 抗震设计软件的使用常用的抗震设计软件的功能和使用方法。

4.3 抗震设计案例分析实际工程中的抗震设计案例分析,包括设计思路、计算方法和结果分析。

五、教学评估和实践5.1 教学评估方法对学生进行抗震设计知识和技能的评估方法,包括考试、作业和实验等。

5.2 抗震设计实践学生参与实际工程项目的抗震设计实践,提高实际应用能力。

结论建筑结构抗震设计教学大纲的制定对于培养具备抗震设计能力的建筑师和工程师至关重要。

通过系统的教学内容和实践环节,学生能够全面掌握抗震设计的理论和实践知识,为建筑物的安全性提供保障。

《建筑抗震设计》课程教学大纲一、课程名称(中英文)中文名称:建筑抗震设计英文名称:Seismic design of buildings二、课程代码及性质0805072 /专业必修课三、学时与学分总学时:32(理论学时:32学时;实践学时:学时)学分:2四、先修课程先修课程:混凝土结构设计原理,混凝土结构设计,砌体结构、钢结构,结构动力学等。

五、授课对象土木工程专业六、课程教学目的(对学生知识、能力、素质培养的贡献和作用)本课程是土木工程专业的一门主要专业课程。

本课程的目的是培养学生抗震设计基本概念,使其具备进行一般结构抗震设计的能力。

本课程通过讲授地震学的基础知识、结构抗震设计的基本理论与方法、工程结构的抗震等三部分内容,使学生扎实地掌握结构抗震设防的基本知识,理解地震作用及危害,掌握结构抗震设计的基本原理,对结构抗震设计方法有全面的理解,能运用抗震设计规范中的计算方法和构造要求等相关知识,进行一般结构的抗震设计与施工。

七、教学重点与难点:课程重点:重点是结构抗震概念设计、地震作用的计算及钢筋混凝土框架结构抗震设计方法。

课程难点:难点是结构在地震作用下的动力反应及非弹性地震反应分析方法。

八、教学方法与手段:教学方法:主要采用多媒体电子课件进行讲授,通过丰富的图片及动画,使学生直观地了解地震学的基本概念、工程结构的地震响应与抗震分析设计的基本方法,结合课后习题使学生掌握建筑结构抗震的基本知识和解决工程抗震问题的基本方法。

教学手段:多媒体PPT授课。

根据具体情况,结合教学过程,更新教学内容,引入地震工程案例,培养学生学习的积极性。

以课程为载体,在讲授课程各知识点的过程中,通过引导学生对实际工程问题的探究,培养学生对工程抗震问题,进行科学简化、建模、分析、扩展的研究型思维方法和解决实际工程抗震问题的能力。

九、教学内容与学时安排(一)绪论(教师课堂教学学时(8小时)+ 学生课后学习学时(8小时))教学内容:地震学与工程抗震学的基本概念。

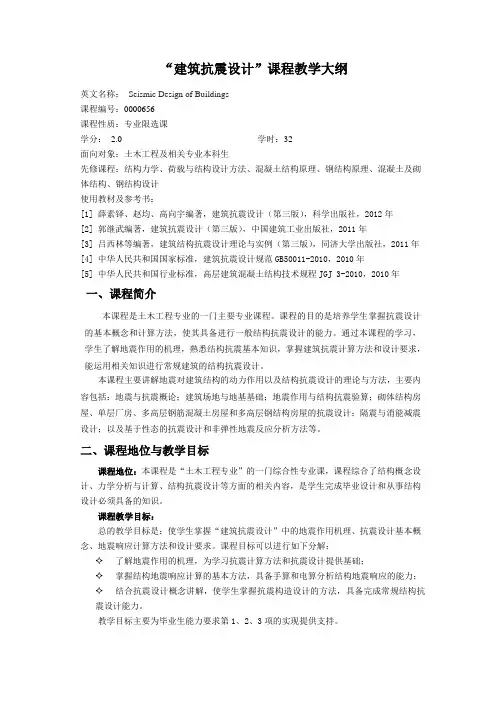

“建筑抗震设计”课程教学大纲英文名称:Seismic Design of Buildings课程编号:0000656课程性质:专业限选课学分:2.0 学时:32面向对象:土木工程及相关专业本科生先修课程:结构力学、荷载与结构设计方法、混凝土结构原理、钢结构原理、混凝土及砌体结构、钢结构设计使用教材及参考书:[1] 薛素铎、赵均、高向宇编著,建筑抗震设计(第三版),科学出版社,2012年[2] 郭继武编著,建筑抗震设计(第三版),中国建筑工业出版社,2011年[3] 吕西林等编著,建筑结构抗震设计理论与实例(第三版),同济大学出版社,2011年[4] 中华人民共和国国家标准,建筑抗震设计规范GB50011-2010,2010年[5] 中华人民共和国行业标准,高层建筑混凝土结构技术规程JGJ 3-2010,2010年一、课程简介本课程是土木工程专业的一门主要专业课程。

课程的目的是培养学生掌握抗震设计的基本概念和计算方法,使其具备进行一般结构抗震设计的能力。

通过本课程的学习,学生了解地震作用的机理,熟悉结构抗震基本知识,掌握建筑抗震计算方法和设计要求,能运用相关知识进行常规建筑的结构抗震设计。

本课程主要讲解地震对建筑结构的动力作用以及结构抗震设计的理论与方法,主要内容包括:地震与抗震概论;建筑场地与地基基础;地震作用与结构抗震验算;砌体结构房屋、单层厂房、多高层钢筋混凝土房屋和多高层钢结构房屋的抗震设计;隔震与消能减震设计;以及基于性态的抗震设计和非弹性地震反应分析方法等。

二、课程地位与教学目标课程地位:本课程是“土木工程专业”的一门综合性专业课,课程综合了结构概念设计、力学分析与计算、结构抗震设计等方面的相关内容,是学生完成毕业设计和从事结构设计必须具备的知识。

课程教学目标:总的教学目标是:使学生掌握“建筑抗震设计”中的地震作用机理、抗震设计基本概念、地震响应计算方法和设计要求。

课程目标可以进行如下分解:✧了解地震作用的机理,为学习抗震计算方法和抗震设计提供基础;✧掌握结构地震响应计算的基本方法,具备手算和电算分析结构地震响应的能力;✧结合抗震设计概念讲解,使学生掌握抗震构造设计的方法,具备完成常规结构抗震设计能力。

减隔震结构设计指南与工程应用减隔震结构设计指南与工程应用?哎呀,这个话题可不是说“你说啥就是啥”的事儿。

想象一下,地震来了,我们在屋子里像小船一样摇啊摇,周围的墙壁嘎吱嘎吱的,好像随时就要崩塌。

是不是很吓人?当然!谁都不想自己的家里成了“震动舞池”。

所以啊,减隔震技术一登场,那简直就是救命稻草。

你不信?我来给你讲讲!减隔震这事儿啊,简单说就是给建筑加上一层“软垫”,让它在地震来的时候不那么剧烈摇晃,像一位风度翩翩的绅士,摇一摇就停了,不让你被摇得七荤八素。

你知道这技术是什么吗?它其实就是通过一些巧妙的设计,让建筑物的基础和上面那一层层的房间之间有一个“缓冲区”,就像是地震来时建筑物的“减震器”一样。

这个“减震器”不是看得见的汽车减震器,而是一些聪明的小玩意儿,比如减震垫、隔震器、滑动支座这些东西。

它们可以吸收震动,把冲击力减到最小,这样大地震来了,建筑物的损坏就大大减少,甚至可能只是轻微的晃动而已,简直是“麻烦不大,惊吓不重”!但说实话,减隔震并不是随便加个减震垫就完事儿的事儿。

那就太简单了。

它是一门高深的学问,得考虑建筑物的大小、形状、重量,还有这个地方的地震风险。

你想,地震可不是小打小闹的事儿,它可是天翻地覆的能量释放。

所以啊,设计师们得根据不同的条件来定制方案,比如如果你住在地震频发的地区,或者你的小区刚好在断层附近,那可得格外注意。

要是给你的楼房加装减隔震系统,就得花点心思了。

不是说只装一个“震感软床”就能舒服的呆在家里。

不是,还是得动脑筋,精心设计!比如隔震技术,它就像是给建筑穿上了一双“弹簧鞋”,有点像你穿上高弹力运动鞋跳舞,不会那么容易摔跤。

这个隔震系统的核心就是要把建筑物跟地面之间的震动隔离开来。

原理就是让建筑跟地面之间有个“松懈期”,减少震动的传递。

这不就像是车里的减震器?不管是路面多颠簸,车里的人都能坐得稳稳当当的,除了震感有点大,其他啥都不怕了。

说到这里,大家可能会想,减隔震是不是很贵?这就得看你怎么想了。

《工程结构抗震设计》教学大纲学时:32 学分:2教学大纲说明一、课程的目的与任务《工程结构抗震》课程是建筑工程专业主要专业技术课之一。

我国是多地震的国家,抗震设防的国土面积约占全国国土面积的82.7%。

历史震害表明,地震造成的人员伤亡和经济损失,主要是因为房屋破坏和结构倒塌引起的,因此,对各类工程结构进行抗震设计,提高结构的抗震性能是减轻地震灾害的根本途径。

本课程的任务是使学生掌握工程地震基本知识、工程抗震原理以及结构的抗震设计方法,为学生今后解决工程抗震设计、建筑工程施工等方面的问题奠定基础。

二、课程的基本要求1. 了解地震基础知识;2. 掌握抗震设计基本要求和地基与基础的抗震设计;3. 掌握弹性体系地震反应与地震作用计算的反应谱理论,了解弹性体系地震反应的时程分析法;4. 掌握多层及高层钢筋砼房屋、多层砌体房屋和桥梁结构的抗震设计方法;5. 了解结构隔震、减震与制振技术。

三、其它课程的联系与分工学习本课程时应具备《计算方法》和《结构动力学》的基本知识,并应掌握《砌体结构》、《钢筋混凝土结构》、《桥梁工程》和《地基与基础》等课程的主要内容。

通过本课程的学习,可为毕业设计提供必要的专业知识。

四、课程内容与学时分配五、本课程的性质及适应对象土木工程专业选修教学大纲内容第一章地震基础知识与工程结构抗震设防1. 概述2. 地震基础知识3. 地震活动与地震分布4.地震特征描述5.工程结构抗震设防6.工程结构抗震概念设计第二章场地、地基与基础抗震1.概述2. 工程地质条件对震害的影响3. 场地4. 地基基础抗震验算5. 地基液化5. 桩基抗震设计第三章工程结构地震反应分析与抗震验算1.概述2. 单质点体系水平地震作用3. 多质点体系水平地震作用4. 结构自振周期及振型的实用计算方法5. 结构的扭转地震效应6. 竖向地震作用7. 结构地震反应的时程分析法8. 建筑结构抗震验算第四章多层及高层钢筋混凝土房屋抗震设计1. 震害及其分析2. 抗震设计的基本要求3. 框架结构抗震计算4. 框架结构抗震构造措施5. 框架结构抗震设计例题6. 框架-抗震墙结构的抗震设计第五章多层砌体房屋和底部框架-抗震墙抗震设计1.概述2. 震害现象及其分析3. 抗震设计基本要求4. 多层砌体房屋抗震设计5. 多层砌体房屋抗震构造措施6.多层砌体房屋抗震计算实例7.多层框架-抗震墙砖房抗震设计第六章多层和高层钢结构房屋抗震设计1. 概述2. 震害现象及其分析3. 抗震设计基本要求4. 钢结构抗震计算要点5. 钢结构抗震构造措施第七章单层钢筋混凝土柱厂房抗震设计1.概述2. 震害现象及其分析3. 抗震设计基本要求4. 单层厂房横向抗震计算5. 单层厂房纵向抗震计算6. 单层钢筋混凝土柱厂房抗震构造措施7.单层钢筋混凝土柱厂房抗震计算实例第八章桥梁抗震设计1.概述2. 震害及其分析3. 公路桥梁抗震设防要求4. 桥墩地震作用计算5. 桥台水平地震作用6. 支座水平地震作用7. 桥梁结构抗震验算8. 桥梁结构抗震构造措施9.桥梁结构抗震计算例题第九章结构隔震、减震与制振技术1. 概述2. 结构隔震设计3. 结构消能及阻尼减震4. 结构被动控制调谐减震体系5.结构主动控制体系建议选用教材和参考书目建议选用教材:《工程结构抗震设计》柳炳康,沈小璞主编武汉理工大学出版社主要参考书目:《工程结构抗震设计原理》陈国兴等编著中国水利水电出版社《建筑抗震设计》郭继武编著中国建工出版社《工程结构抗震设计》李爱群,高振世主编中国建工出版社。

《建筑结构抗震设计》课程设计指导书一、课程设计的目标《建筑结构抗震设计》课程主要向学生介绍地震及其影响、我国的抗震设防思想、地震作用的计算理论、地震作用和地震作用效应的分析方法以及各类结构的抗震设计要点等内容。

本次课程设计的目标是使学生能更加熟练地应用工程规范,对我国的抗震设防思想、地震作用的计算理论、地震作用和地震作用效应的分析方法有进一步的掌握和理解,为将来的毕业设计和工程应用打下良好基础。

二、课程设计的实施1、设计资料教师给定合适的设计对象,考虑到时间因素,允许对工程实例作部分简化。

钢筋混凝土框架结构具有典型性,可选为训练对象,也可采用其它的结构形式。

设计对象的资料包括结构物的名称、功能、地点,建筑和结构方案、布置和做法、场地条件等;地震资料包括工程所在地的设防烈度,设计基本地震加速度,设计地震分组等。

所给资料应能使得学生通过查阅规范和有关材料,明确工程的设防类别和标准,工程设防目标,本次设计的阶段和任务,能按规范的要求,正确确定有关计算参数以及正确选择计算模型和方法。

2、分组课程设计分小组进行,每小组5-6人,通过改变设计对象、地震资料、轴线选择、计算方法等尽量做到没有雷同。

3、设计在教师指导下,学生通过查阅资料,独立完成以下主要设计内容:(1)审阅设计资料,确定计算参数和方案(2)计算重力荷载代表值学生根据设计对象的资料,正确计算重力荷载代表值。

(3)计算结构抗侧刚度根据结构类型,较准确地计算结构抗侧刚度。

(4)结构动力特性和地震作用计算根据设计内容、学生的知识结构和要求,提供多种实现方案,如:方案A:简化方法计算周期,采用底部剪力法计算地震作用。

要求学生全面掌握底部剪力法的应用,正确使用设计反应谱。

方案B:迭代法计算前几阶周期和振型,采用振型分解反应谱法计算。

要求学生全面掌握振型分解反应谱法的应用,正确使用设计反应谱。

方案C:对已掌握计算动力学、PKPM等工程设计软件的同学,可以通过电算得到各阶周期和振型,再用振型分解反应谱法计算。

广西区2019年注册结构工程师、注册土木工程师(岩土)、注册建筑师等继续教育培训教学大纲为了认真贯彻执行国家及自治区关于注册结构工程师、注册土木工程师(岩土)、注册建筑师等继续教育的有关规定,做好注册结构工程师、注册土木工程师(岩土)、注册建筑师继续教育工作,结合我区实际情况,制定广西区2019年注册结构工程师、注册土木工程师(岩土)、注册建筑师继续教育培训教学大纲如下:一、教学目的注册结构工程师、注册土木工程师(岩土)、注册建筑师通过继续教育,使其适应工程建设领域科技发展的需要,及时了解和掌握国内外设计技术、经济、管理、法规等方面的动态,使注册结构工程师、注册土木工程师(岩土)、注册建筑师的知识和技能不断得到更新、补充、拓展和提高,以完善其知识结构,提高技术、艺术素质和执业能力,确保工程设计的安全可靠及公众的安全、健康。

二、学习时间2019年1月1日—2019年12月31日。

注册结构工程师、注册土木工程师(岩土)注册有效期三年内均需完成120学时的继续教育培训内容。

其中60学时为必修课,60学时为选修课。

注册建筑师注册有效期两年内需完成80学时的继续教育培训内容。

其中40学时为必修课,40学时为选修课。

三、教学方式、方法继续教育必修课课程主要采取脱产学习、集中授课的方式,选修课课程采取网络学习与集中授课相结合的方式进行。

教学中应注意结合注册结构工程师、注册土木工程师(岩土)、注册建筑师的实际工作需要,突出教材各章节的重点和难点内容的讲授,同时兼顾我区实际情况,强化问题导向、实践导向;运用集中讲授式教学、典型案例式教学、互动研讨式教学、情景模拟教学、网络在线教育和现场教学;突出教与学双向互动,促进技术交流,提高注册人员解决实际工程问题的能力。

四、教学内容安排注册结构工程师、注册土木工程师(岩土)、注册建筑师的培训内容均由必修课和选修课两部分组成。

培训内容如下:注册结构工程师(一)必修内容:1、建筑地基基础设计方法及实例分析(第二版)2、减隔震建筑结构设计指南与工程应用(二)选修内容:1、钢结构质量缺陷、事故分析与损伤检测2、岩土加固与处理工程技术新进展3、城市地下空间建设新技术4、高性能混凝土的制备与质量控制及结构耐久性评估与维护5、混凝土结构工程裂缝的判断与处理6、地下工程绿色支护设计与施工7、绿色建筑(三)教学学时划分注册土木工程师(岩土)(一)必修内容:1、岩土加固与处理工程技术新进展(二)选修内容:1、减隔震建筑结构设计指南与工程应用2、岩溶地基3、吹填土地基处理技术4、地基基础抗震5、特殊土地基6、城市地下空间建设新技术7、高性能混凝土的制备与质量控制及结构耐久性评估与维护8、混凝土结构工程裂缝的判断与处理9、地下工程绿色支护设计与施工10、绿色建筑(三)教学学时划分注册建筑师(一)必修内容:1、建筑策划与后评估(二)选修内容:1、城市居住区规划设计标准2、中国古建筑文化集锦3、《民用建筑热功设计规范》2016解读和全区节能检查问题剖析4、广西传统村落及建筑空间传承与更新5、城市地下空间建设新技术6、高性能混凝土的制备与质量控制及结构耐久性评估与维护7、混凝土结构工程裂缝的判断与处理8、地下工程绿色支护设计与施工9、减隔震建筑结构设计指南与工程应用(三)教学学时划分。

《工程结构抗震设计》课程教学大纲1.课程概况第一章地震工程基本知识1.教学要求(1)了解地震的主要类型及其成因;(2)了解世界及我国地震活动性以及地震成灾机制;(3)掌握地震波的运动规律和震级、地震烈度等地震强度度量指标;(4)掌握建筑抗震设防分类、抗震设防目标和抗震设计方法;(5)理解工程结构抗震概念设计基本要求;(6)了解地震预警与救援的原则与意义。

2.教学重点地震基础知识,地震活动与地震分布,地震特征描述,工程结构抗震设防,工程结构抗震概念设计。

3.教学难点里氏震级和矩震级的定义和区别,设计基本地震加速度、设计特征周期、设计地震分组运用,工程结构概念设计的把握与理解。

第二章场地、地基与基础抗震1.教学要求(1)理解工程地质条件对结构震害的影响,(2)掌握场地与场地土的概念,场地与场地土的分类以及场地条件对工程结构抗震的影响;(3)掌握天然地基、基础的抗震验算方法;(4)掌握场地土液化的概念及其影响因素;(5)了解场地土液化的判别方法、可液化地基与软弱地基的抗震处理措施。

2.教学重点场地与场地土的概念及分类,天然地基、基础的抗震验算方法,砂土液化的概念与判别方法等。

3.教学难点场地土与场地的分类及区别,天然地基、基础的抗震验算方法中地基抗震承载力提高的原因。

第三章地震作用与结构抗震验算1.教学要求(1)掌握结构的动力地震反应的特性。

(2)掌握反应谱的概念,地震系数、动力系数、地震影响系数、重力荷载代表值的概念。

(3)掌握振型分解反应谱法计算多自由度弹性体系地震反应的方法。

(4)掌握用底部剪力法计算水平地震作用(5)理解结构竖向地震作用的计算方法。

(6)了解结构的扭转效应的概念。

(7)了解结构时程分析法的概念。

(8)理解和掌握结构构件抗震承载力验算、多遇地震下结构抗震变形验算及罕遇地震下结构抗震变形验算的概念与方法。

2.教学重点地震影响系数和反应谱的概念与表达式,振型分解的概念,振型分解反应谱法,底部剪力法,结构构件抗震承载力验算及变形验算等。

《减隔震建筑结构设计指南与工程应用》教学大纲

总教学课时:60

一、教学目的

贯彻中央城市工作会议精神,落实住房和城乡建设部印发的《关于房屋建筑工程推广应用减隔震技术的若干意见(暂行)》(建质[2014]25号)的工作要求,帮助结构工程师更好地了解与掌握减隔震技术的概念与发展历程、设计标准与研究现状、减隔震结构设计方法、减隔震技术在建筑工程中的应用。

二、教学要点

与结构工程师设计工作相关的减隔震技术概念与工作原理,减隔震建筑结构设计参考依据与设计关键要点、减隔震技术工程应用方法等。

三、重点内容与课时分配

第一章减隔震技术概述(4学时):

减隔震技术的概念与原理(1学时)、减隔震技术发展历程(1学时)、减隔震技术设计标准(1学时)、减隔震技术研究现状(1学时)。

第二章减震结构设计指南(12学时):

减震结构概念设计(2学时)、减震结构性能设计的基本要求(2学时)、减震结构计算分析的基本要求(2学时)、

减震装置的基本要求(2学时)、减震结构的抗震构造措施要点(2学时)、减震装置的施工、验收和维护(2学时)。

第三章隔震结构设计指南(12学时)

隔震结构概念设计(2学时)、隔震结构性能设计的基本要求(2学时)、隔震结构计算分析的基本要求(2学时)、隔震装置的基本要求(2学时)、隔震结构的抗震构造措施要点(2学时)、隔震装置的施工、验收和维护(2学时)。

第四章减震技术在建筑工程中的应用(16学时):

屈曲约束支撑应用案例(2学时)、黏滞阻尼支撑应用案例(3学时)、黏滞阻尼伸臂应用案例(3学时)、黏滞阻尼墙应用案例(4学时)、日本典型减震案例(4学时)。

第五章隔震技术在建筑工程中的应用(16学时):

基础隔震案例(6学时)、层间隔震案例(4学时)、组合减隔震案例(2学时)、日本典型隔震案例(4学时)。

四、教学延伸阅读参考书目

1.周福霖. 工程结构减震控制[M].北京:地震出版社,

1997.

2.李爱群,瞿伟廉. 工程结构减振控制[M]. 北京:机械

工业出版社,2007.

3.丁洁民,吴宏磊. 黏滞阻尼技术工程设计与应用[M].

北京: 中国建筑工业出版社,2017.

4.日本隔震构造协会. 隔震结构入门[M]. 东京:OHM出

版社,1995.

5.日本建筑学会,刘文光(译),冯德民(校). 隔震结

构设计[M]. 北京:地震出版社,2005.。