《相见欢·金陵城上西楼》阅读练习及答案.doc

- 格式:doc

- 大小:20.00 KB

- 文档页数:1

【语文】诗歌鉴赏+文言文阅读练习题含答案一、中考语文诗歌鉴赏训练1.阅读下面这首宋词,完成小题。

相见欢朱敦儒金陵城上西楼,倚清秋。

万里夕阳垂地大江流。

中原乱,簪缨散,几时收?试倩悲风吹泪过扬州(1)下列对这首词的解说,不正确的一项是()A. “金陵城上西楼,倚清秋。

”“西楼”点明作者登楼的地点,“清秋”交代当时正值初秋时节。

B. “中原乱,簪缨散”,“乱”概括了中原沦丧的现实;“散”揭露了统治阶级无心抗战的心理。

C. “试倩悲风吹泪过扬州”是点睛之笔,词人乞求西风把自己的泪水吹过大江,吹到已成为战争前线的扬州,充满无限感慨。

D. 词的下片抒情,格调由舒缓变为高亢激越,表达了词人在国破家亡的残酷现实警醒下,深重的忧国忧民的情怀(2)“万里夕阳垂地大江流”运用了什么修辞手法?请简要赏析。

【答案】(1)A(2)夸张;“万里”极言作者所见大地之广、长江之远。

【解析】【分析】A解说有误,“清秋”意思是清冷的秋天,诗中并没有显示是初秋时节。

BCD解说正确。

(2)抓住“万里”可以知道这句话运用的是夸张的修辞手法。

结合诗歌上片内容分析,作者登高望远,看着万里的大江在夕阳下流去,因此“万里”形容大江非常的辽远,大地非常的广阔。

故答案为:⑴A;⑵夸张;“万里”极言作者所见大地之广、长江之远。

【点评】⑴本题属于综合考查题。

考查学生对诗句内容、技巧以及情感的把握能力。

解答此题要对诗歌进行整体的把握,又要对诗歌的局部进行恰当的分析。

在理解每一个选项时,要仔细分析选项中赏析的每一个要点,对诗歌的内容、情感、主题、意象、意境等进行分析概况。

⑵本题考查从修辞角度赏析古诗语言的能力。

答题时首先要结合平时掌握的修辞手法知识判断其所用的修辞手法,然后再结合诗歌内容赏析其表达效果。

2.阅读下面一首诗歌,完成小题。

重登云台山(清)陶澍①又踏金牛顶②上行,海风飞舄③上蓬瀛。

蛟龙瀑外晴犹挂,鸡犬云中夜有声。

为访仙人④寻旧榻,喜偕词客证初盟。

相见欢朱敦儒阅读答案相见欢朱敦儒阅读答案导读:自古以来,文人登上亭楼总会生出诸多的感慨。

诗圣杜甫登楼而生“万方多难”,许浑登楼而有“一上高城万里愁”之叹,李商隐登楼而发“欲回天地入扁舟”之感。

虽然不同时代的文人,感慨不同,但是登楼抒发感慨的风气一贯有之,朱敦儒也不例外。

其原文如下:····相见欢·····朱敦儒·金陵城上西楼,倚清秋。

万里夕阳垂地,大江流。

·中原乱,簪缨散,几时收?试倩悲风吹泪,过扬州。

···字词解释:金陵:南京。

城上西楼:西门上的城楼。

倚清秋:倚楼观看清秋时节的景色。

中原乱:指公元1127年(宋钦宗靖康二年)金人侵占中原的大乱。

簪缨:当时官僚贵族的冠饰,这里代指他们本人。

收:收复国土。

倩:请。

扬州:地名,今属江苏,是当时南宋的前方,屡遭金兵破坏。

作品翻译:南京城上西楼,倚楼观看清秋时节的景色。

万里的长江在夕阳下流去。

公元1127年(宋钦宗靖康二年)金人侵占中原,官僚们散了,什么时候收复国土?试请悲风吹泪过扬州。

作品背景:靖康之难,汴京沦陷,二帝被俘。

朱敦儒仓猝南逃金陵,总算暂时获得了喘息机会。

这首词就是他客居金陵,登上金陵城西门城楼所写的。

中心思想:这首词表现了作者渴望早日恢复中原,还于旧都的强烈愿望;同时也是对朝廷苟安旦夕,不图恢复的愤慨和抗议。

作品表现手法:“万里夕阳垂地大江流”一句,采用了寓情于景的手法。

日薄西山,余晖黯淡,大地很快就要被淹没在苍茫的暮色中了。

词人用象征手法使人很自然地联想到南宋的国事亦如词人眼前的暮景,也将无可挽回地走向没落、衰亡。

表现了作者心情的沉重。

相见欢朱敦赏析:这首词一开始即写登楼所见。

在词人眼前展开的是无边秋色,万里夕阳。

当离乡背井,作客金陵的朱敦儒独自一人登上金陵城楼,纵目远眺,看到这一片萧条零落的秋景,悲秋之感自不免油然而生。

《相见欢》朱敦儒赏析习题及答案内容:【原诗】【翻译】【作者】【主题思想】【赏析】题型:【理解性默写】【选择题】【简答题】【原诗】金陵城上西楼,倚清秋。

万里夕阳垂地大江流。

中原乱,簪缨散,几时收?试倩悲风吹泪过扬州。

【译文】在金陵城(今南京)里独自登上西楼,倚楼观看清秋时节的景色,看着万里的大江在夕阳下流去。

中原大乱,达官贵族们纷纷逃散,什么时候收复国土?请悲伤的风把我的泪吹到扬州吧。

【作者】朱敦儒(1081-1159),字希真,洛阳人。

著有《岩壑老人诗文》,已佚;今有词集《樵歌》(也称《太平樵歌》),《宋史》卷四四五有传。

今录诗九首。

【主旨】这首抒写离愁的词,从渲染孤寂凄凉的环境气氛入手,形象地展现了词人心头无可解脱的愁苦之情,以及比离愁更让人痛苦的亡国哀思。

【名句赏析】“金陵城上西楼,倚清秋。

万里夕阳垂地大江流。

”古人说“秋士多悲”。

当离乡背井,作客金陵的朱敦儒独自一人登上金陵城楼,纵目远眺,看到这一片萧条零落的秋景,悲秋之感自不免油然而生。

又值黄昏日暮之时,万里大地都笼罩在恹恹的夕阳中。

这种景物描写带有很浓厚的主观色彩。

朱敦儒就是带着浓厚的国破家亡的伤感情绪来看眼前景色的。

他用象征手法使人很自然地联想到南宋的国事亦如词人眼前的暮景,也将无可挽回地走向没落、衰亡。

作者的心情是沉重的。

“中原乱,簪缨散,几时收?”中原沦陷,北宋的世家贵族纷纷逃散。

这是又一次的“衣冠南渡”。

“几时收”是作者提出的一个无法回答的问题。

这种“中原乱,簪缨散”的局面何时才能结束呢?表现了作者渴望早日恢复中原,还于旧都的强烈愿望,同时也是对朝廷苟安旦夕,不图恢复的愤慨和抗议。

“试倩悲风吹泪过扬州。

”风,本身无所谓悲,而是词人主观心情上悲,感到风也是悲的了。

风悲、景悲、人悲,不禁潸然泪下。

这不只是悲秋之泪,更重要的是忧国之泪。

作者要请悲风吹泪到扬州去,扬州是抗金的前线重镇、国防要地,这表现了词人对前线战事的关切。

这首词上片写登楼所见的无边秋色,夕阳流水,营造出清冷萧条的意境,抒发了因山河残破而悲凉抑郁的心情。

相见欢古诗词鉴赏答案古代诗歌阅读(11分)阅读下面这首唐诗,完成8—9题。

相见欢朱敦儒①金陵城上西楼,倚清秋。

万里夕阳垂地大江流。

中原乱,簪缨散,几时收?试倩悲风吹泪过扬州。

【注】①朱敦儒,洛阳人,南宋词人。

本词写于词人因“靖康之难”南逃客居金陵之时。

②倩:请,让。

8.词的上片是通过哪些景色描写来营造意境的?有何作用?请结合诗句简要分析。

(5分)答:9.著名抗金词人辛弃疾在《永遇乐京口北固亭怀古》中写到“四十三年,望中犹记,烽火扬州路”,用以再现扬州烽火硝烟的场景。

同样提及“扬州”,朱敦儒是如何抒发内心情感的?请结合下片诗句作简要分析。

(6分)答案8、词人独上金陵城楼,纵目远眺,寒秋凄清,夕阳低垂,江流无声,营造了一派山河残破、日薄西山的感伤意境,借景抒情,抒发了词人国破家亡的落魄心情。

(写出景色2分,营造意境2分,作用1分)9、参考答案、①词的下阙运用了反问、比拟手法。

②“几时收”诗人感叹什么时候才能收复失地;结尾一句,风本来没有感情,却在前面加一“悲”字,注入了浓厚的感情色彩。

③词人对北宋灭亡而南渡时的凄惨情景的回忆,表达了他渴望收复故土的爱国心和对南宋朝廷的不满情绪。

(手法答出一个即可)古诗词鉴赏答案:生查子?元夕正月十五夜古诗词鉴赏答案宣州送裴坦判官往舒州古诗词鉴赏答案孤雁古诗词鉴赏答案雨后池上古诗词鉴赏答案听赵秀才弹琴古诗词鉴赏答案赠范晔①古诗词鉴赏答案江村古诗词鉴赏答案溪亭古诗词鉴赏答案蝶恋花·散花楼送客古诗词鉴赏答案新晴山月古诗词鉴赏答案晚游宿田家古诗词鉴赏答案唐多令惜别古诗词鉴赏答案野步古诗词鉴赏答案卜算子古诗词鉴赏答案寻陆鸿渐不遇古诗词鉴赏答案听流人水调子古诗词鉴赏答案泪古诗词鉴赏答案落第长安古诗词鉴赏答案断章古诗词鉴赏答案三衢道中古诗词鉴赏答案听赵秀才弹琴古诗词鉴赏答案画堂春古诗词鉴赏答案泷中?古诗词鉴赏答案题岳阳楼古诗词鉴赏答案从军行古诗词鉴赏答案鹧鸪天·鹅湖归,病起作古诗词鉴赏答案早花古诗词鉴赏答案临江仙古诗词鉴赏答案春归古诗词鉴赏答案帐夜古诗词鉴赏答案余杭四月古诗词鉴赏答案夜书所见古诗词鉴赏答案移家别湖上亭古诗词鉴赏答案答案夏日三首(其一)古诗词鉴赏答案。

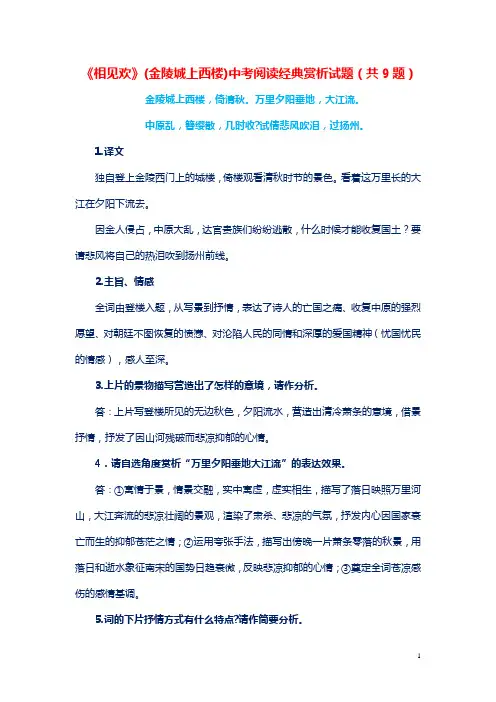

《相见欢》(金陵城上西楼)中考阅读经典赏析试题(共9题)金陵城上西楼,倚清秋。

万里夕阳垂地,大江流。

中原乱,簪缨散,几时收?试倩悲风吹泪,过扬州。

1.译文独自登上金陵西门上的城楼,倚楼观看清秋时节的景色。

看着这万里长的大江在夕阳下流去。

因金人侵占,中原大乱,达官贵族们纷纷逃散,什么时候才能收复国土?要请悲风将自己的热泪吹到扬州前线。

2.主旨、情感全词由登楼入题,从写景到抒情,表达了诗人的亡国之痛、收复中原的强烈愿望、对朝廷不图恢复的愤懑、对沦陷人民的同情和深厚的爱国精神(忧国忧民的情感),感人至深。

3.上片的景物描写营造出了怎样的意境,请作分析。

答:上片写登楼所见的无边秋色,夕阳流水,营造出清冷萧条的意境,借景抒情,抒发了因山河残破而悲凉抑郁的心情。

4.请自选角度赏析“万里夕阳垂地大江流”的表达效果。

答:①寓情于景,情景交融,实中寓虚,虚实相生,描写了落日映照万里河山,大江奔流的悲凉壮阔的景观,渲染了肃杀、悲凉的气氛,抒发内心因国家衰亡而生的抑郁苍茫之情;②运用夸张手法,描写出傍晚一片萧条零落的秋景,用落日和逝水象征南宋的国势日趋衰微,反映悲凉抑郁的心情;③奠定全词苍凉感伤的感情基调。

5.词的下片抒情方式有什么特点?请作简要分析。

答:前面直抒胸臆,表达亡国之痛、收复中原的心志以及对朝廷的愤慨;后面用拟人的方法,请托“悲风”把泪吹过扬州去,含蓄深沉地表达了忧国忧民的情感。

6.请赏析“中原乱,簪缨散,几时收”的表达效果。

答:“簪缨”,运用借代修辞手法,讽刺达官贵人,借以表达词人①对南宋朝廷苟安旦夕、不图收复的愤懑和斥责;②渴望早日收复中原的强烈愿望;③对失地的痛苦、无奈(或担忧)。

7.赏析“试倩悲风吹泪,过扬州”的表达作用。

答:用拟人化的手法,风本来没有感情,却在前面加一“悲”字,生动形象地表现出词人对扬州前线战事的关心,抒发词人的亡国之痛和对故土的深切怀念。

8.下列对这首词的解说,不正确的一项是(A)A.“金陵城上西楼,倚清秋。

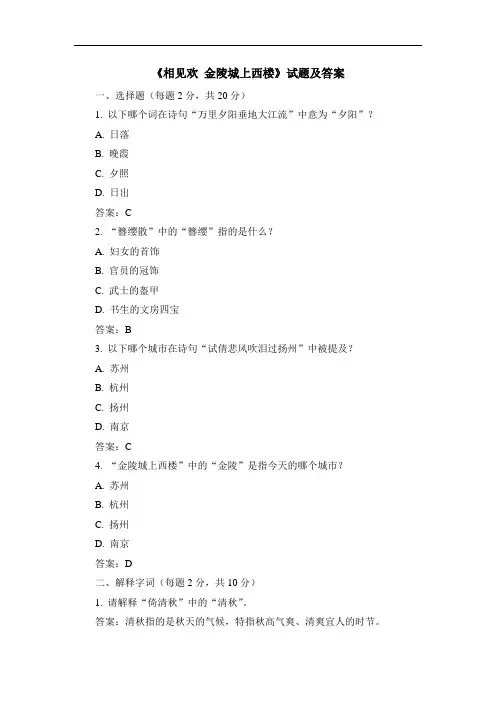

《相见欢金陵城上西楼》试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 以下哪个词在诗句“万里夕阳垂地大江流”中意为“夕阳”?A. 日落B. 晚霞C. 夕照D. 日出答案:C2. “簪缨散”中的“簪缨”指的是什么?A. 妇女的首饰B. 官员的冠饰C. 武士的盔甲D. 书生的文房四宝答案:B3. 以下哪个城市在诗句“试倩悲风吹泪过扬州”中被提及?A. 苏州B. 杭州C. 扬州D. 南京答案:C4. “金陵城上西楼”中的“金陵”是指今天的哪个城市?A. 苏州B. 杭州C. 扬州D. 南京答案:D二、解释字词(每题2分,共10分)1. 请解释“倚清秋”中的“清秋”。

答案:清秋指的是秋天的气候,特指秋高气爽、清爽宜人的时节。

2. 请解释“簪缨散”中的“散”。

答案:在这里,“散”指的是分散、散落,形容原本集中在一起的人或物变得零散。

3. 请解释“悲风”中的“悲”。

答案:在这里,“悲”用来形容风,赋予了风以悲伤的情感,表达了一种凄凉、哀伤的氛围。

三、句子翻译(每题5分,共15分)1. 请将“金陵城上西楼,倚清秋。

”翻译成现代汉语。

答案:我站在南京城的西楼上,倚靠着清爽的秋天。

2. 请将“中原乱,簪缨散,几时收?”翻译成现代汉语。

答案:中原地区战乱纷起,官员们纷纷逃散,什么时候才能恢复秩序?3. 请将“试倩悲风吹泪过扬州。

”翻译成现代汉语。

答案:我试着请求那悲伤的风,将我的泪水吹送到扬州。

四、默写填空(每题2分,共10分)1. “金陵城上西楼,______。

”答案:倚清秋2. “万里夕阳垂地______。

”答案:大江流3. “中原乱,簪缨散,______?”答案:几时收4. “试倩悲风吹泪过______。

”答案:扬州五、内容理解概括(10分)请用简短的语言概括这首词的主要内容。

答案:这首词通过描绘金陵城西楼上的秋日景象,表达了词人对国家战乱、社会动荡的深切忧虑,以及对恢复和平的强烈期盼。

六、描写手法(10分)请分析这首词中所运用的描写手法。

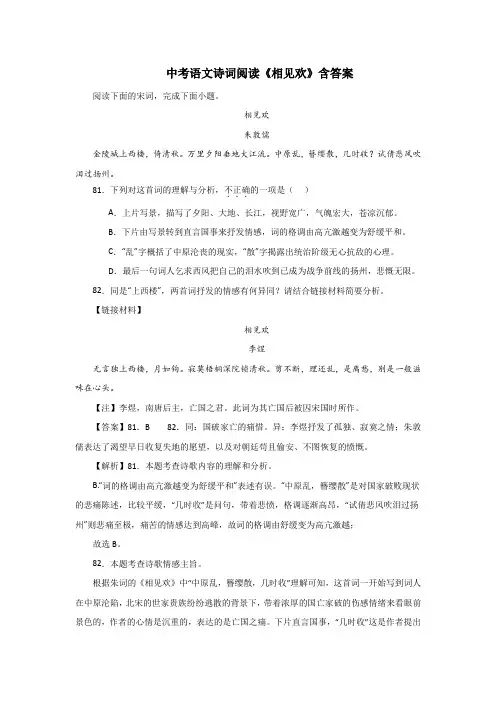

中考语文诗词阅读《相见欢》含答案阅读下面的宋词,完成下面小题。

相见欢朱敦儒金陵城上西楼,倚清秋。

万里夕阳垂地大江流。

中原乱,簪缨散,几时收?试倩悲风吹泪过扬州。

81.下列对这首词的理解与分析,不正确...的一项是()A.上片写景,描写了夕阳、大地、长江,视野宽广,气魄宏大,苍凉沉郁。

B.下片由写景转到直言国事来抒发情感,词的格调由高亢激越变为舒缓平和。

C.“乱”字概括了中原沦丧的现实,“散”字揭露出统治阶级无心抗敌的心理。

D.最后一句词人乞求西风把自己的泪水吹到已成为战争前线的扬州,悲慨无限。

82.同是“上西楼”,两首词抒发的情感有何异同?请结合链接材料简要分析。

【链接材料】相见欢李煜无言独上西楼,月如钩。

寂莫梧桐深院锁清秋。

剪不断,理还乱,是离愁,别是一般滋味在心头。

【注】李煜,南唐后主,亡国之君。

此词为其亡国后被囚宋国时所作。

【答案】81.B 82.同:国破家亡的痛惜。

异:李煜抒发了孤独、寂寞之情;朱敦儒表达了渴望早日收复失地的愿望,以及对朝廷苟且偷安、不图恢复的愤慨。

【解析】81.本题考查诗歌内容的理解和分析。

B.“词的格调由高亢激越变为舒缓平和”表述有误。

“中原乱,簪缨散”是对国家破败现状的悲痛陈述,比较平缓,“几时收”是问句,带着悲愤,格调逐渐高昂,“试倩悲风吹泪过扬州”则悲痛至极,痛苦的情感达到高峰,故词的格调由舒缓变为高亢激越;故选B。

82.本题考查诗歌情感主旨。

根据朱词的《相见欢》中“中原乱,簪缨散,几时收”理解可知,这首词一开始写到词人在中原沦陷,北宋的世家贵族纷纷逃散的背景下,带着浓厚的国亡家破的伤感情绪来看眼前景色的,作者的心情是沉重的,表达的是亡国之痛。

下片直言国事,“几时收”这是作者提出的一个无法回答的问题。

表现了作者渴望早日恢复中原,还于旧都的强烈愿望,同时也是对朝廷苟安旦夕,不图恢复的愤慨和抗议。

风悲、景悲、人悲,不禁潸然泪下。

作者要请悲风吹泪到扬州去,扬州是抗金的前线重镇,国防要地,这表现了词人对前线战事的关切。

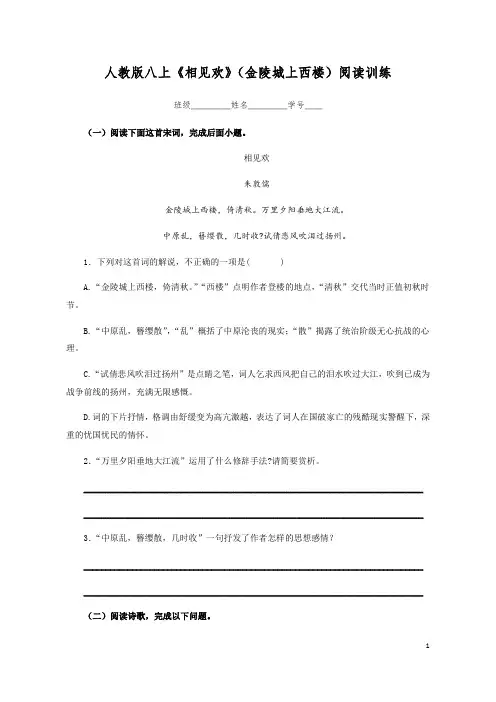

人教版八上《相见欢》(金陵城上西楼)阅读训练班级_________姓名_________学号____(一)阅读下面这首宋词,完成后面小题。

相见欢朱敦儒金陵城上西楼,倚清秋。

万里夕阳垂地大江流。

中原乱,簪缨散,几时收?试倩悲风吹泪过扬州。

1.下列对这首词的解说,不正确的一项是( )A.“金陵城上西楼,倚清秋。

”“西楼”点明作者登楼的地点,“清秋”交代当时正值初秋时节。

B.“中原乱,簪缨散”,“乱”概括了中原沦丧的现实;“散”揭露了统治阶级无心抗战的心理。

C.“试倩悲风吹泪过扬州”是点睛之笔,词人乞求西风把自己的泪水吹过大江,吹到已成为战争前线的扬州,充满无限感慨。

D.词的下片抒情,格调由舒缓变为高亢激越,表达了词人在国破家亡的残酷现实警醒下,深重的忧国忧民的情怀。

2.“万里夕阳垂地大江流”运用了什么修辞手法?请简要赏析。

_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 3.“中原乱,簪缨散,几时收”一句抒发了作者怎样的思想感情?_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ (二)阅读诗歌,完成以下问题。

相见欢朱敦儒金陵城上西楼,倚清秋。

万里夕阳垂地大江流。

中原乱,簪缨散,几时收?试倩悲风吹泪过扬州。

【注】①中原乱:指宋钦宗靖康二年(1127)金人侵占中原的大乱。

汴京沦陷,二帝被俘。

《相见欢》朱敦儒阅读鉴赏题考题汇总理解性默写(带答案)

《相见欢》阅读鉴赏题考题汇总理解性默写(带答案)

相见欢[宋]朱敦儒

金陵城上西楼,倚清秋。

万里夕阳垂地,大江流。

中原乱,簪缨散,几时收?试倩悲风吹泪过扬州。

译文

独自登上金陵西门上的城楼,倚楼观看清秋时节的景色。

看着这万里长的大江在夕阳下流去。

因金人侵占,中原大乱,达官贵族们纷纷逃散,什么时候才能收复国土?要请悲风将自己的热泪吹到扬州前线。

1. 词的上片是通过哪些景色描写来营造意境的?有何作用?请结合诗句简要分析。

(5分)

词人独上金陵城楼,纵目远眺,寒秋凄清,夕阳低垂,江流无声,营造了一派山河残破、日薄西山的感伤意境,借景抒情,抒发了词人国破家亡的落魄心情。

2.上片中“万里夕阳垂地大江流”一句描绘了怎样的景象?在全词中有什么作用?(5分)

景象:黄昏时分,万里大地都笼罩在苍茫的暮色中,滚滚长江水向东逝去,一派衰败的景象3分。

作用:一是象征南宋的国势日渐衰微;(1分)二是奠定全词苍凉感伤的情感基调。

(1分)

3.“中原乱,簪缨散,几时收”一句中“簪缨”用了什么修辞手法?指什么?此句抒发了作者什么样的思想感情?(5分)借代;(1分)代指达官贵人(注:簪和缨,古时达官贵人的冠饰,用来把冠固在头上)。

(1分)作者忆及中原沦陷,士族南逃往事,抒发了沉痛之情;(1分)抒发了对收复河山的渴望(1分)与一时又难以收复的无奈(或担忧)之情。

(1分)

1。

《相见欢》朱敦儒赏析习题及答案【部编版八年级上册】内容:【原诗】【翻译】【作者】【背景】【主题思想】【赏析】题型:【理解性默写】【选择题】【简答题】【原诗】金陵城上西楼,倚清秋。

万里夕阳垂地大江流。

中原乱,簪缨散,几时收?试倩悲风吹泪过扬州。

【译文】在金陵城(今南京)里独自登上西楼,倚楼观看清秋时节的景色,看着万里的大江在夕阳下流去。

中原大乱,达官贵族们纷纷逃散,什么时候收复国土?请悲伤的风把我的泪吹到扬州吧。

【作者】朱敦儒(1081-1159),字希真,洛阳人。

著有《岩壑老人诗文》,已佚;今有词集《樵歌》(也称《太平樵歌》),《宋史》卷四四五有传。

今录诗九首。

【背景】这是作者南渡后登金陵城楼眺远时,所写的一首抒发爱国情怀的词。

词人登回上金陵西楼,俯视辽阔答长江,隔岸是沦于异族铁蹄下的大好河山,是词人当年过潇洒自在生活的故乡。

万里夕阳染红了大地与江水,仿佛是背井离乡逃难的百姓日夜流淌的血泪。

即使是江南,也有因金兵入侵而留下来的残破的扬州城。

【主旨】这首抒写离愁的词,从渲染孤寂凄凉的环境气氛入手,形象地展现了词人心头无可解脱的愁苦之情,以及比离愁更让人痛苦的亡国哀思。

【名句赏析】“金陵城上西楼,倚清秋。

万里夕阳垂地大江流。

”古人说“秋士多悲”。

当离乡背井,作客金陵的朱敦儒独自一人登上金陵城楼,纵目远眺,看到这一片萧条零落的秋景,悲秋之感自不免油然而生。

又值黄昏日暮之时,万里大地都笼罩在恹恹的夕阳中。

这种景物描写带有很浓厚的主观色彩。

朱敦儒就是带着浓厚的国破家亡的伤感情绪来看眼前景色的。

他用象征手法使人很自然地联想到南宋的国事亦如词人眼前的暮景,也将无可挽回地走向没落、衰亡。

作者的心情是沉重的。

“中原乱,簪缨散,几时收?”中原沦陷,北宋的世家贵族纷纷逃散。

这是又一次的“衣冠南渡”。

“几时收”是作者提出的一个无法回答的问题。

这种“中原乱,簪缨散”的局面何时才能结束呢?表现了作者渴望早日恢复中原,还于旧都的强烈愿望,同时也是对朝廷苟安旦夕,不图恢复的愤慨和抗议。

《相见欢(无言独上西楼)》《相见欢(金陵城上西楼)》对比阅读答案福清语文教育网《相见欢(无言独上西楼)》《相见欢(金陵城上西楼)》对比阅读答案【甲】相见欢李煜无言独上西楼,月如钩,寂寞梧桐深院锁清秋。

剪不断,理还乱,是离愁,别是一般滋味在心头。

【乙】相见欢朱敦儒金陵城上西楼,倚清秋。

万里夕阳垂地大江流。

中原乱,簪缨散,几时收?试倩悲风吹泪过扬州。

注:靖康之难后,作者朱敦儒南渡,作此词。

中原乱:指公元1127年(宋钦宗靖康二年)金人侵占中原的大乱。

簪缨:当时官僚贵族的冠饰,这里代指他们本人。

倩:请。

扬州:当时南宋的前方,屡遭金兵破坏。

(1)试分析甲词中“剪不断,理还乱,是离愁,别是一般滋味在心头”的表现手法。

(2分)________________________________________________________________ _______________(2)乙词上片的景物描写营造出了怎样的意境,有什么作用?请作分析。

(2分)_________________________________________(3)乙词的下片,抒情方式有什么特点?请作简要分析。

(2分)_________________________________________相关阅读训练:《题金陵渡》《相见欢·金陵城上西楼》阅读答案《相见欢(金陵城上西楼)》阅读答案(1)《相见欢(金陵城上西楼)》阅读答案(2)《相见欢(无言独上西楼)》阅读训练及参考答案(1)《相见欢》阅读答案(2)《相见欢(无言独上西楼)》《相见欢(金陵城上西楼)》对比阅读答案:福清语文教育网整理(1) 运用了比喻的修辞手法。

把抽象无形的愁丝比作“丝缕”,用“剪不断,理还乱”比喻愁之繁杂、愁之难解,传神地将主人公的愁绪凸显于读者前面。

(意对即可)(2) 上片写登楼所见的无边秋色,夕阳流水,营造出清冷萧条的意境,抒发了因山河残破而悲凉抑郁的心情。

朱敦儒《好事近·渔父词》阅读练习及答案:篇一:宋词“相见欢朱敦儒”阅读试题及答案阅读下面这首宋词,完成5~6题。

相见欢朱敦儒①金陵城上西楼,倚清秋。

万里夕阳垂地大江流。

中原乱,簪缨散,几时收?试倩悲风吹泪过扬州②。

【注】①朱敦儒,洛阳人,南宋词人。

本词写于词人因“靖康之难”南逃客居金陵之时。

②扬州:当时为抗金前线。

5.上片中“万里夕阳垂地大江流”一句描绘了怎样的景象?在全词中有什么作用?(5分)6.“中原乱,簪缨散,几时收”一句中“簪缨”用了什么修辞手法?指什么?此句抒发了作者什么样的思想感情?(5分)参考答案: 5.景象:黄昏时分,万里大地都笼罩在苍茫的暮色中,滚滚长江水向东逝去,一派衰败的景象3分。

作用:一是象征南宋的国势日渐衰微;1分二是奠定全词苍凉感伤的情感基调。

1分 6.借代;(1分)代指达官贵人(注:簪和缨,古时达官贵人的冠饰,用来把冠固在头上)。

(1分)“中原乱,簪缨散,几时收?”,作者忆及中原沦陷,士族南逃往事,抒发了沉痛之情;(1分)抒发了对收复河山的渴望(1分)与一时又难以收复的无奈(或担忧)之情。

(1分)篇二:湖南省岳阳县第一中学2015-2016学年高二上学期第一次月考语文试题岳阳县一中高二第一次月考语文试卷分值:150分时量:150分钟一、现代文(论述类、实用类)阅读(9分。

每小题3分;)阅读下面的文字,完成12-14题丝绸之路与丝路学研究(节选)①1868年,德国人李希霍芬对中国地貌和地理进行了规模宏大的综合考察。

他从亲身的考察和得到的历史资料中发现,古代在中国的北方曾经有过一条称得上是丝绸之路的横贯亚洲大陆的交通大动脉,由此在沿途留下了许多足以令后世赞叹和瞻仰的遗迹和文物。

②李希霍芬的偶然发现,在以后半个世纪中竟演变成一场对中国历史遗迹和珍贵文物的浩劫。

数以万计的堪称国宝的珍贵文物,从此流失海外。

与此同时,丝绸之路经过历史学、民族学、考古学、宗教学等多学科的考察和研究,也从中国黄河流域和长江流域的文明中心向西延展到了地中海东部利凡特海岸一些具有古老文明的城市。

《相见欢》阅读鉴赏题考题汇总理解性默写(带答案)

相见欢[宋]朱敦儒

金陵城上西楼,倚清秋。

万里夕阳垂地,大江流。

中原乱,簪缨散,几时收?试倩悲风吹泪过扬州。

译文

独自登上金陵西门上的城楼,倚楼观看清秋时节的景色。

看着这万里长的大江在夕阳下流去。

因金人侵占,中原大乱,达官贵族们纷纷逃散,什么时候才能收复国土?要请悲风将自己的热泪吹到扬州前线。

1. 词的上片是通过哪些景色描写来营造意境的?有何作用?请结合诗句简要分析。

(5分)

词人独上金陵城楼,纵目远眺,寒秋凄清,夕阳低垂,江流无声,营造了一派山河残破、日薄西山的感伤意境,借景抒情,抒发了词人国破家亡的落魄心情。

2.上片中“万里夕阳垂地大江流”一句描绘了怎样的景象?在全词中有什么作用?(5分)

景象:黄昏时分,万里大地都笼罩在苍茫的暮色中,滚滚长江水向东逝去,一派衰败的景象3分。

作用:一是象征南宋的国势日渐衰微;(1分)二是奠定全词苍凉感伤的情感基调。

(1分)

3.“中原乱,簪缨散,几时收”一句中“簪缨”用了什么修辞手法?指什么?此句抒发了作者什么样的思想感情?(5分)借代;(1分)代指达官贵人(注:簪和缨,古时达官贵人的冠饰,用来把冠固在头上)。

(1分)作者忆及中原沦陷,士族南逃往事,抒发了沉痛之情;(1分)抒发了对收复河山的渴望(1分)与一时又难以收复的无奈(或担忧)之情。

(1分)

1。

《相见欢》(金陵城上西楼)诗歌鉴赏练习与答案相见欢朱敦儒金陵城上西楼,倚清秋。

万里夕阳垂地大江流。

中原乱,簪缨散,几时收?试倩悲风吹泪过扬州。

1.对这首词的赏析,正确的一项是(C。

A.看到这一片萧条零落的秋景,渲染一种悲凉的气氛;B.表现了作者渴望早日恢复中原,还于旧都的强烈愿望,同时也是对朝廷苟安旦夕,不图恢复的愤慨和抗议。

下片抒情,由写景转到直言国事,格调由舒缓变为高亢激越;D.应是南宋,本词词风豪迈苍凉)A.词的上片写景,写夕阳、大地、长江,视野宽广,气魄宏大,充满慷慨欣喜之情。

B.下片格调由激越变为舒缓,“几时收”的发问,是痛切的质疑,也是无望的感叹。

C.最后一句是点睛之笔,诗人乞求西风把自己的泪水吹到前线扬州,充满无限悲慨。

D.词人用象征的手法,由眼前的暮景联想到北宋国事的衰败,写景抒情,柔美婉约。

2.下面对《相见欢》的理解与分析,不正确的一项是(D.末句写词人乞求、渴望到前线) A.这首词上片一二句点出登临地点及季节,状写眼前凄清零落的秋景,实则暗示山河残破,气象萧条,悲秋之感油然而生。

B.上片第三句寓情于景,借夕阳垂地之暮景,象征南宋国势正无可挽回地走向衰亡,表现了作者心情的沉重。

C.下片前三句用“乱”概写中原沦陷的现实;用“散”揭露统治者无心抗战心理;“几时收”,则抒发了对收复河山的渴望与一时又难以收复的无奈之情。

D.末句移情于物,“风”本无情,“悲”给“风”注入了浓厚的主观感情;扬州是抗金的前线重镇,暗示词人在前线杀敌立功,亡国之痛升华为报国之举。

3.下列对这首词的理解和分析,不正确的一项是(C,是借代,代指贵族和士大夫)A.开头两句,写词人在秋色中倚西楼而眺望,视野宽广,气魄宏大,进而引发感慨。

B.“万里夕阳垂地大江流”中,用日落和逝水象征南宋的国势日渐衰微,苍凉感伤。

C.“中原乱,簪缨散”中的“簪缨”,用了借喻的修辞手法,喻指南宋的达官贵人。

D.整首词由登楼入题,从写景转到直言国事,继而抒情,格调由舒缓变为高亢激越。

李煜与朱敦儒《相见欢》阅读答案对比赏析

【阅读理解题目】:

相见欢

李煜无言独上高楼,月如钩。

寂寞梧桐深院锁春秋。

剪不断,理还乱,是离愁。

别是一番滋味在心头。

相见欢

朱敦儒

金陵城上西楼,倚清秋。

万里夕阳垂地大江流。

中原乱,簪缨散,几时收?试倩悲风吹泪过扬州。

1.“剪不断,理还乱”表现了作者怎样的心绪?“簪缨”指代什么?“几时收”表达了作者怎样的思想感情?(3分)

2.试比较两首词在风格上的差异。

(3分)

【参考答案】:

1.六朝民歌中常用“丝”谐音“思”,李煜也用丝来比喻愁思。

“剪不断,理还乱”,表现了愁思纷繁和难以排解。

“簪缨”是贵族官僚的服饰,用来代人。

“几时收”,既是词人渴望早日收复中原心事的表露,也是对南宋朝廷偏安苟且的愤懑和斥责。

2.虽然两首词的词牌都是“相见欢”,格律一样,但各自所表现的感情却完全不一样,风格也有很大差异。

“离愁”是人们内心的一种抽象的感情,李后主却把它写得很形象,写出其滋味,写出了一种非常深切的人生感受。

“无言”又加上“独上”,仿佛使人看到一个“斯人独憔悴”的孤独身影。

西楼见月,夜已深沉,孤影徘徊,不能入寐,其人浓重的愁绪跃然纸上。

全词表现得哀婉动人。

朱词则通过“夕阳”“大江”“悲风”等意象,寄托了词人的国破之痛和对中原人民的深切怀念,感情激越,语尽而情意悠悠不尽,有豪放之风。

(能回答“婉约”“豪放”可给2分,能运用词中句子分析,得3分)。

《相见欢》简答题及答案【部编版八上】

【原诗】

金陵城上西楼,倚清秋。

万里夕阳垂地大江流。

中原乱,簪缨散,几时收?试倩悲风吹泪过扬州。

【译文】

在金陵城(今南京)里独自登上西楼,倚楼观看清秋时节的景色,看着万里的大江在夕阳下流去。

中原大乱,达官贵族们纷纷逃散,什么时候收复国土?请悲伤的风把我的泪吹到扬州吧。

赏析简答题:

1、上片中“万里夕阳垂地大江流”描绘了怎样的景象?在全词中有何作用?

2、“中原乱,簪缨散,几时收”一句中“簪缨”用了什么修辞手法?指什么?此句抒发了作者什么样的思想感情?

3、词的下片,抒情方式有什么特点?请作简要分析。

【答案解析】

1、上片中“万里夕阳垂地大江流”描绘了怎样的景象?在全词中有何作用?

2、“中原乱,簪缨散,几时收”一句中“簪缨”用了什么修辞手法?指什么?此句抒发了作者什么样的思想感情?

3、词的下片,抒情方式有什么特点?请作简要分析。

相见欢朱敦儒习题及答案【部编版八年级上】班级:姓名:资料:【原诗】【翻译】【精品习题及答案】习题:【理解性默写】【选择题】【赏析简答题】《相见欢》朱敦儒【原诗】金陵城上西楼,倚清秋。

万里夕阳垂地大江流。

中原乱,簪缨散,几时收?试倩悲风吹泪过扬州。

【译文】在金陵城(今南京)里独自登上西楼,倚楼观看清秋时节的景色,看着万里的大江在夕阳下流去。

中原大乱,达官贵族们纷纷逃散,什么时候收复国土?请悲伤的风把我的泪吹到扬州吧。

【习题】一、理解性默写:1、象征南宋的国势日渐衰微,并为全词奠定苍凉感伤的情感基调的句子是:万里夕阳垂地大江流。

2、回忆中原沦陷,士族南逃往事,抒发了国土恐难收复的担忧、无奈、沉痛之情的句子是:中原乱,簪樱散,几时收?3、朱敦儒的《相见欢》表现了作者渴望早日恢复中原,还于旧都的强烈愿望,同时也是对朝廷苟安旦夕,不图恢复的愤慨和抗议的诗句是:试倩悲风吹泪过扬州。

二、选择题:1、下列对朱敦儒的《相见欢》赏析不正确的一项是:( C )A、此词是作者南渡后登金陵城上西楼眺远时,抒发爱国情怀的词作,全词气魄宏大,寄慨深远,凝聚着当时广大爱国者的心声。

B、《相见欢》第三句描写“清秋”傍晚的景象。

词人之所以捕捉“万里夕阳垂地大江流”的意象,是用落日和逝水来反映悲凉抑郁的心情。

C、词的下片回首中原,用间接抒情的方式,来表达词人的亡国之痛,及其渴望收复中原的心志。

“簪缨”是贵族官僚的服饰,用来代人。

“簪缨散”,说他们在北宋灭亡之后纷纷南逃。

“几时收”,既是词人渴望早日恢复中原心事的表露,也是对南宋朝廷不图恢复的愤懑和斥责。

D、结尾一句,用拟人化的手法,寄托词人的亡国之痛和对中原人民的深切怀念。

【解析】C是用直抒胸臆的方式来表达……三、赏析简答题:1、上片中“万里夕阳垂地大江流”描绘了怎样的景象?在全词中有何作用?2、“中原乱,簪缨散,几时收”一句中“簪缨”用了什么修辞手法?指什么?此句抒发了作者什么样的思想感情?3、词的下片,抒情方式有什么特点?请作简要分析。

(一)相见欢·金陵城上西楼

朱敦儒

金陵城上西楼,倚清秋。

万里夕阳垂地大江流。

中原乱,簪缨散,几时收?试倩悲风吹泪过扬州。

【注】①朱敦儒,洛阳人,南宋词人。

本词写于词人因“靖康之难”南逃客居金陵之时。

②扬州:当时为抗金前线。

8、从这首词可以看出,古人常用、等意象表现悲凉之情。

(2分)

9、上片中“万里夕阳垂地大江流”一句描绘了怎样的景象?在全词中有什么作用?(3分)

10、“中原乱,簪缨散,几时收”一句抒发了作者怎样的思想感情?(3分)

答案:

8、西楼、清秋、夕阳(2分)

9、景象:黄昏时分,万里大地都笼罩在苍茫的暮色中,滚滚长江水向东逝去,一派衰败的景象1分。

作用:一是象征南宋的国势日渐衰微;1分二是奠定全词苍凉感伤的情感基调。

1分

10、作者忆及中原沦陷,士族南逃往事,抒发了沉痛之情;(1分)抒发了对收复河山的渴望(1分)与一时又难以收复的无奈(或担忧)之情。

(1分)。