《高甘油三酯血症及其心血管风险管理的中国专家共识》

- 格式:pptx

- 大小:2.89 MB

- 文档页数:44

慢性肾脏病高甘油三酯血症管理专家共识【摘要】高甘油三酯血症(hypertriglyceridemia,HTG,亦称高三酰甘油血症)是慢性肾脏病(chronic kidney disease,CKD)患者最常见的异常脂代谢类型,可加速CKD进展,且与心血管疾病的剩留风险密切相关,但肾科医师对于如何管理CKD合并HTG缺乏共识,存在未满足的临床需求。

鉴于此,专家组参考国内外最新文献,根据中国临床诊疗特点,围绕HTG病理生理,HTG对CKD合并心血管疾病的影响,HTG诊断、治疗以及特殊人群管理等内容制定了此共识。

本共识是我国首个指导CKD患者HTG管理的专家共识,旨在引起广大肾科医师重视,为我国CKD患者HTG的规范化诊治提供指导性建议。

【关键词】高甘油三酯血症;慢性肾脏病;治疗;管理;专家共识心血管疾病是慢性肾脏病(chronic kidney disease,CKD)的常见并发症,是导致CK D患者死亡的首要病因[1]。

引起CKD伴心血管疾病的主要危险因素包括高血压、高血脂和高血糖等传统因素以及贫血、尿毒症毒素和继发性甲状旁腺功能亢进等非传统因素[1]。

高甘油三酯血症(hypertriglyceridemia,HTG,亦称高三酰甘油血症)是CKD最常见的异常脂代谢类型,与心血管剩留风险密切相关[2]。

为加强CKD患者HTG的管理,降低心血管疾病在CKD中的发生率和致死率,专家组制定了此共识,以期为肾科医师在临床实践中规范诊治提供参考。

一、CKD 高甘油三酯血症流行病学及未满足的临床需求我国18岁以上居民血脂异常患病率达35.6%,HTG患病率为18.4%,高胆固醇血症为8. 2%,高低密度脂蛋白(LDL)胆固醇血症为8.0%,低高密度脂蛋白(HDL)胆固醇血症为20. 9%[3]。

CKD患者血脂异常患病率更高,达53.4%,其中高总胆固醇血症患病率为10.8%,HT G为44.4%,低HDL胆固醇血症为10.3%[4]。

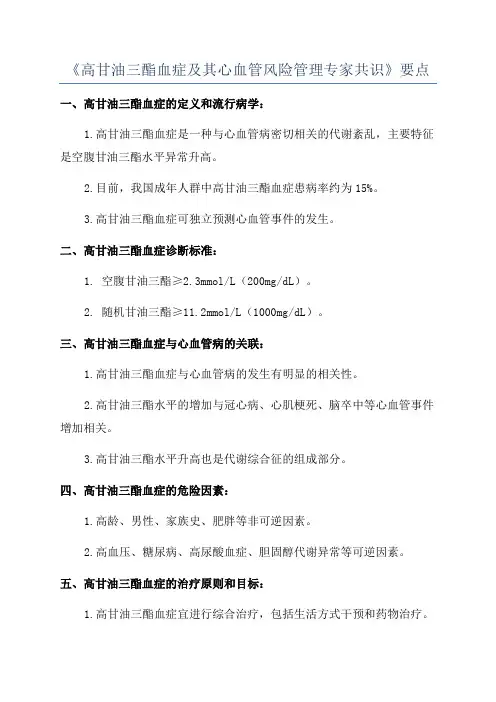

《高甘油三酯血症及其心血管风险管理专家共识》要点一、高甘油三酯血症的定义和流行病学:1.高甘油三酯血症是一种与心血管病密切相关的代谢紊乱,主要特征是空腹甘油三酯水平异常升高。

2.目前,我国成年人群中高甘油三酯血症患病率约为15%。

3.高甘油三酯血症可独立预测心血管事件的发生。

二、高甘油三酯血症诊断标准:1. 空腹甘油三酯≥2.3mmol/L(200mg/dL)。

2. 随机甘油三酯≥11.2mmol/L(1000mg/dL)。

三、高甘油三酯血症与心血管病的关联:1.高甘油三酯血症与心血管病的发生有明显的相关性。

2.高甘油三酯水平的增加与冠心病、心肌梗死、脑卒中等心血管事件增加相关。

3.高甘油三酯水平升高也是代谢综合征的组成部分。

四、高甘油三酯血症的危险因素:1.高龄、男性、家族史、肥胖等非可逆因素。

2.高血压、糖尿病、高尿酸血症、胆固醇代谢异常等可逆因素。

五、高甘油三酯血症的治疗原则和目标:1.高甘油三酯血症宜进行综合治疗,包括生活方式干预和药物治疗。

2.生活方式干预包括合理饮食、增加体力活动、戒烟限酒等。

3.药物治疗的选择应根据患者的具体情况,包括血脂调节药物、抗高血压药物、胰岛素敏感剂、降尿酸药物等。

4. 治疗目标是将空腹甘油三酯水平控制在<1.7mmol/L(150mg/dL),同时控制其他心血管病危险因素。

六、高甘油三酯血症及其心血管风险管理的共识建议:1.应推广和实施高甘油三酯血症的筛查和评估。

2.生活方式干预应成为高甘油三酯血症的基石。

3.药物治疗应根据患者的情况和需要进行个体化选择。

4.需要注重控制高甘油三酯水平的同时,控制其他心血管病危险因素,全面管理心血管风险。

总之,《高甘油三酯血症及其心血管风险管理专家共识》提供了高甘油三酯血症的定义、诊断标准、心血管病风险评估以及治疗原则和目标。

它为医生和患者提供了指导,以便更好地管理高甘油三酯血症患者的心血管风险,从而降低心血管事件的发生。

最新:高甘油三酯血症临床管理多学科专家共识(完整版)高甘油三酯血症(HTG)是常见的血脂异常类型,中国人群中HTG患病率尤其高,2019年报道高达15%0近期人们对甘油三酯(TG)导致动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)的关注较多,针对TG的干预性研究也较多,但结果并不一致。

新近发布的中国血脂管理指南(2023)全面阐述了血脂异常及其管理对民众心血管健康的重要性,强调低密度脂蛋白胆固醇(1D1-C)是ASCVD的致病危险因素,也是降脂药物治疗的首要靶标。

他汀类药物是降脂治疗改善心血管预后的基石。

然而,即使在充分降低1D1-C后仍有明显的心血管剩留风险,HTG就是心血管剩留风险之-,是亟待解决的临床问题。

此外,HTG涉及多个临床学科的疾病管理,与急性胰腺炎、超重/肥胖、2型糖尿病、非酒精性脂肪性肝病(NAF1D)、慢性肾脏病(CKD)等均有明确关联,严格改变生活方式能为HTG患者带来明显的获益。

这些都是临床医师容易忽略的问题,心血管医师及相关科室医师和基层医师尤其应重视HTG o 自2011年甘油三酯增高的血脂异常防治中国专家共识发表至今,HTG相关基础和临床研究已取得显著进展。

REDUCErr研究、STRENGTH研究和PROM1NENT研究等随机对照研究对HTG的治疗策略进行了探索,但得出了不同的结论。

2019年欧洲心脏病学会(ESC)/欧洲动脉粥样硬化学会(EAS)血脂异常管理指南、2023年EAS高风险和极高风险患者联合调脂治疗实用指南、2023年美国心脏病学会(AeC)持续性HTG患者ASeVD风险降低管理专家共识决策路径、2023年ESC心血管疾病预防指南、中国血脂管理指南(2023)等多个国内外指南与共识对HTG诊断切点和治疗流程的推荐也各有不同。

尽管HTG与ASCVD x急性胰腺炎、超重/肥胖、2型糖尿病、NAF1D.CKD 等多学科疾病密切相关,但目前不同学科对HTG的临床处理尚存不同观点。

高甘油三酯血症临床管理中国专家共识2023高甘油三酯血症(HTG)是常见的血脂异常类型。

HTG是动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)及急性胰腺炎的危险因素之一,且与超重/肥胖、胰岛素抵抗/2型糖尿病、非酒精性脂肪性肝病(NAF1D)、慢性肾脏病(CKD)有明确关联。

临床医生应重视HTG管理,近日我国发布《高甘油三酯血症临床管理多学科专家共识》,强调了HTG早期发现、加强生活方式改变和终生管理的临床意义,提供了简明的HTG处理流程。

HTG的诊断传统的TG采样推荐空腹采血,即禁食12h后采血进行血脂测定。

无论有无血脂异常,餐后TG水平都可升高(约0∙3mmo1/1)。

若非空腹血清TG水平显著升高,则需采集空腹血液标本来检测TG水平(TG水平分层见表1)β与空腹血脂检测相比,非空腹血脂检测时抽血更加方便。

虽然空腹血脂水平比较稳定,但目前尚无科学证据证明空腹血脂水平优于非空腹血脂水平。

进食正常饮食后2~6hJG水平平均仅升高0.2~0.4mmo1∕1o此外,非空腹脂质、脂蛋白和载脂蛋白水平(包括1D1-C水平)与心血管风险的关系更为密切,多数人全天有规律地进食,通常仅在早晨禁食数小时,因此非空腹血脂水平是代表平均血脂的更好指标。

目前国内尚缺乏非空腹TG诊断标准的流行病学依据,仍以空腹TG检测为主。

表ITG水平分层[mmo1∕1(mg∕d1)]分层情况空腹TG水平边缘升高 1.7≤TG<2.3(150≤TG<200)升高 2.3≤TG<5.7(200≤TG<500)重度升高 5.7≤TG<11.3(500≤TG<1000)极重度升高TGN1I.3(TGNIOOo)注:TG:甘油三酯HTG的病因包括遗传因素、饮食相关因素、疾病或代谢异常、妊娠以及药物因素(见表2)。

表2HTG病因分类病因分类具体情况遗传综合征家族性高甘油三酯血症;家族性混合型高脂血症;家族性异常β脂蛋白血症;家族性乳糜微粒综合征饮食相关因素过量饮酒;能量摄入过多(添加糖和脂肪)疾病或代谢异常超重/肥胖;代谢综合征;胰岛素抵抗;2型糖尿病;甲状腺功能减退症;肾病综合征;自身免疫性疾病;艾滋病妊娠妊娠药物因素非选择性β受体阻滞剂;噫嗪类利尿剂;皮质类固醇;选择性雌激素受体调节剂;口服雌激素;蛋白酶抑制剂;维甲酸;异维甲酸;西罗莫司;1-天冬酰胺酶;胆汁酸螯合剂;吩嚷嗪类药物;第二代抗精神病药物;免疫抑制剂;肿瘤治疗相关药物;抗逆转录病毒药物生活方式改变和治疗原发基础疾病生活方式干预和治疗原发基础疾病是HTG治疗的基础。

《[有效管理高TG血症,降低血管剩留风险] 降低血管通透性》摘要:有效管理高TG血症对进一步降低心血管系统风险、进而减少心血管疾病的发病率与致死、致残率具有重要意义,因此,《共识》强调TG增高是心血管疾病剩留风险重要成分,在关注他汀降胆固醇治疗的同时,也应充分重视对高TG血症的干预,研究证据表明,针对性降TG治疗可对动脉粥样硬化和心血管疾病的防治产生显著益处“心血管剩留风险”的提出“关注高甘油三酯(TG)血症和心血管剩留风险,综合调控血脂异常,可进一步降低心血管和微血管事件风险。

”胡大一教授在《甘油三酯增高的血脂异常防治中国专家共识》(以下简称《共识》)媒体见面会上如是强调。

近10多年来,心血管疾病的发病风险得到了大幅降低。

但在他汀治疗有效降低低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)后,仍有大量心血管疾病病人仍旧发生各类缺血性心血管事件。

其背后的原因到底为何?“治疗达标研究”(TNT)显示,强化他汀治疗,仅能使心血管风险进一步降低22%;PROVE IT-TIMI22研究中,即使他汀治疗使LDL-C得到最佳控制(<1.8 mmol/L),高TG(≥2.26 mmol/L)患者发生死亡、心肌梗死和急性冠状动脉综合征的风险仍较TG<2.26 mmol/L的患者增高50%;在对其背后的原因探求的过程中发现在这些发生心血管事件的人群中致动脉粥样硬化性血脂异常,即高TG、低高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)或小而密的低密度脂蛋白(sLDL)升高是其共同特征,而这些病人的伴发疾病多见为2型糖尿病、肥胖、代谢综合征等。

基于此发现,国际医学界提出了“心血管剩留风险”的概念,指出致动脉粥样硬化血脂异常是导致心血管剩留风险的主要原因,而其中高TG是临床上最高发的表型之一。

TG增高与动脉粥样硬化性心血管疾病风险密切相关。

在他汀治疗有效降低LDL-C后,TG增高成为心血管病剩留风险的重要组分。

有效管理高TG血症对进一步降低心血管系统风险、进而减少心血管疾病的发病率与致死、致残率具有重要意义。

最新:《〃三高〃共管规范化诊疗中国专家共识(2023版)》要点引言高血压、糖尿病(以高血糖为特征)和血脂异常[以血清胆固醇或甘油三酯(TG)水平升高为主要表现]常统称为〃三高",是心血管疾病发病和死亡的3项主要危险因素。

我国患有高血压、糖尿病和血脂异常的人数已经高达数亿,且许多患者〃三高〃并存,导致发生严重心血管事件的风险成倍增高。

为了遏制和逆转我国心血管疾病患病率和死亡率的上升趋势,必须加强对这些危险因素的预防和管理。

而与3项危险因素分别单独管理相比,实行〃三高〃共管可显著减少重复管理所需要的人力、物力和财力,产生良好的健康效益和经济效益。

《健康中国行动(2019—2030年)》明确提出要推进〃三高〃共管,做好血压、血糖、血脂的规范化管理,具体计划是到2030年高血压和糖尿病的规范管理率均提升至≥70%,治疗率和控制率持续提高,35岁及以上居民年度血脂检测率≥35%.为推动〃三高〃共管的落地与实施,建议由卫生健康行政部门发挥行政管理职能,主导区域内医疗机构的〃三高〃共管上下级联动体系的构建,统筹各方资源,提升管理效率,循序渐进将〃三高〃共管真正落到实处。

然而,目前国内外还没有专注于〃三高〃共管的指南或共识。

为积极推广〃三高〃共管的理念,提升临床医生的〃三高〃共管技能,我国心血管、高血压、糖尿病、血脂管理和社区医疗等领域的专家,通过广泛复习文献,结合我国临床实践,撰写了关于〃三高〃共管规范化诊疗的中国专家共识。

〃三高〃患病率及危害一、我国人群〃三高〃的患病与控制现状二、〃三高"并存的危害高血压、糖尿病和血脂异常均是心血管疾病的独立的主要危险因素。

血压水平与心血管风险呈连续、独立、直接的正相关关系,糖尿病患者发生心血管疾病的风险增加2~4倍,而血脂异常尤其是低密度脂蛋白胆固醇(1D1C)升高是导致动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)发生和发展的关键因素。

高血压、高血糖和致动脉粥样硬化的血脂异常都是代谢相关性危险因素,有明显的聚集倾向,常常会成对或三联一起发生在同一患者身上,形成'两高〃并存甚至〃三高〃并存。

《高甘油三酯血症及其心血管风险管理专家共识》要点血脂异常是一种常见的代谢疾病,与动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)的发生发展密切相关。

低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)水平升高被公认为心血管事件的独立危险因素,他汀类药物因其能够有效降低LDL-C 并降低心血管事件的发生率,已经成为防治ASCVD的基石。

然而,尽管对心血管疾病传统危险因素的综合控制已取得成效,但在经过以目前临床证据为指导的标准治疗后(包括治疗传统的危险因素如不健康生活方式、高胆固醇血症、高血压、高血糖和肥胖等),患者仍然存在发生大血管及微血管事件的风险,即心血管剩留风险。

心血管剩留风险与诸多因素有关,高甘油三酯血症(hypenriglyceridemia,HTG)作为我国最常见的血脂异常,与心血管剩留风险的相关性值得关注。

近年来,随着新的临床研究结果及指南的发布,临床医生对血脂异常的管理理念也在不断更新。

在积极降低LDL-C水平防治ASCVD基础上,为进一步完善和优化我国HTG及其相关心血管剩留风险的临床管理与实践,中国胆固醇教育计划委员会组织专家共同商讨,根据中国患者血脂异常特点,参考国内外临床研究证据和相应共识指南,制定本共识,旨在为临床医生提供更为科学合理的诊疗建议。

一、HTG的临床诊断依据《中国成人血脂异常防治指南(2016年修订版)》,甘油三酯(TG)水平以空腹(禁食12h以上)<1.7mmoL/L为合适水平,TG≥2.3mmoL/L为升高。

根据空腹TG水平的不同,对HTG严重程度进行分层(表1)。

血清TG>2.3mmoL/L者患ASCVD风险增加;当TG>5.6mmol/L时,除ASCVD风险外,急性胰腺炎风险明显增高。

我国尚未推荐非空腹TG测定和制定相应的诊断标准。

二、HTG的病理生理机制专家共识:2型糖尿病患者常伴HTG,并伴低HDL-C血症(HDL-C≤1.0mmoL/L);LDL-C水平正常或轻度升高。

高甘油三酯血症对心血管的危害

郑秋丽

【期刊名称】《中华临床医药杂志》

【年(卷),期】2003(004)006

【摘要】@@ 以往的观念认为,冠心病的脂质危险因素主要指总胆固醇(TC),尤其是低密度脂蛋白(LDL)胆固醇,而临床上对高甘油三酯(TG)血症的处理未受到重视.【总页数】1页(P57-57)

【作者】郑秋丽

【作者单位】北京市空军大院门诊部内科,100843

【正文语种】中文

【中图分类】R54

【相关文献】

1.高甘油三酯血症及其心血管风险管理的中国专家共识要点与解读 [J], 叶平

2.中老年人群高甘油三酯血症-腰围表型与心血管危险因素聚集关系探讨 [J], 袁宁;黄晓波;刘雅;欧阳凌云;张廷杰;陈祥吉

3.关注心血管剩留风险之高甘油三酯血症 [J], 薛松维

4.碳水化合物诱导的高甘油三酯血症:其调节性因素及心血管危险性 [J], Hell.MC

5.高甘油三酯血症的心血管危险性及治疗研究进展 [J], 曲静伟

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。