上海地区雷暴气候特征及变化研究

- 格式:pdf

- 大小:372.97 KB

- 文档页数:6

近30年中国雷暴天气气候特征分析近30年中国雷暴天气气候特征分析引言:雷暴天气是一种常见的自然灾害,对人类的生活和经济产生重大影响。

随着全球气候变暖的趋势,雷暴天气的频率和强度也呈上升趋势。

针对中国近30年的雷暴天气气候特征进行分析,有助于深入了解中国雷暴天气的发展趋势,为天气预报和应对灾害提供可靠的科学依据。

一、雷暴天气的定义和形成机制雷暴天气是指在特定的大气环境下,云团产生强烈对流运动并伴随着闪电、雷声、狂风暴雨等现象的一种天气现象。

雷暴天气的形成机制主要包括大气具有强烈的垂直运动和上升运动,水汽充足以及大气中存在足够的不稳定能量等。

二、中国雷暴天气的时空分布特征中国是雷暴天气频发的国家之一,其时空分布特征存在明显的区域差异。

从时间上看,雷暴天气主要发生在夏季,其中以7-9月份较为集中。

从空间上看,中国南方地区雷暴天气发生频率较高,尤其是四川盆地、江南地区以及华南地区。

而中国西北地区雷暴天气发生频率较低。

三、近30年中国雷暴天气的变化趋势通过对近30年的中国雷暴天气数据进行统计和分析,可以发现以下几个变化趋势:1. 雷暴天气的频率呈上升趋势:近30年来,中国各地雷暴天气的发生频率明显增加。

这与全球气候变暖的趋势相吻合。

2. 雷暴天气的强度增加:近30年来,中国雷暴天气的强度呈上升趋势,即短时间内的降雨量增加、雷电活动更为频繁。

3. 雷暴天气的空间分布有所改变:近30年来,中国北方地区的雷暴天气发生频率逐渐增加,而南方地区的雷暴天气发生频率略有减少。

4. 雷暴天气与其他气象现象的关联性增强:近30年来,随着气候的变暖,中国雷暴天气与其他气象现象,如台风、暖湿气流等的关联性也越来越明显。

四、近30年中国雷暴天气的影响近30年来,中国雷暴天气的频率和强度的增加给社会经济和人民生活带来了诸多影响。

首先,雷暴天气引发的强降雨可能导致山洪暴发,造成洪涝灾害;其次,雷电活动对电力设施和通信设备造成威胁,可能引发火灾和设备故障;另外,由于雷暴天气伴随着强烈的风暴,可能对农作物和植被造成损失。

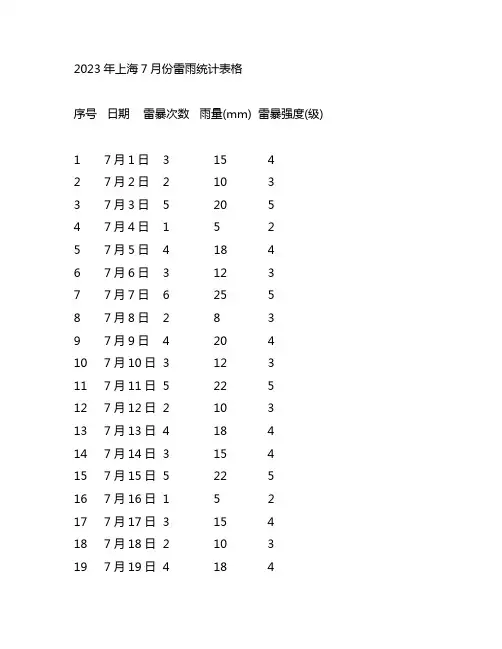

2023年上海7月份雷雨统计表格序号日期雷暴次数雨量(mm) 雷暴强度(级)1 7月1日 3 15 42 7月2日 2 10 33 7月3日 5 20 54 7月4日 15 25 7月5日 4 18 46 7月6日 3 12 37 7月7日 6 25 58 7月8日 2 8 39 7月9日 4 20 410 7月10日 3 12 311 7月11日 5 22 512 7月12日 2 10 313 7月13日 4 18 414 7月14日 3 15 415 7月15日 5 22 516 7月16日 1 5 217 7月17日 3 15 418 7月18日 2 10 319 7月19日 4 18 420 7月20日 6 25 521 7月21日 3 12 322 7月22日 5 22 523 7月23日 2 10 324 7月24日 4 20 425 7月25日 3 15 426 7月26日 5 22 527 7月27日 1 5 228 7月28日 4 18 429 7月29日 3 15 430 7月30日 6 25 531 7月31日 3 12 3在2023年的7月份,上海经历了31天的雷雨天气。

根据上述统计表格,可以看出不同日期里雷暴次数、雨量和雷暴强度的变化情况。

通过分析这些数据,我们可以对上海7月份的雷雨天气有一个更清晰的了解。

根据表格数据,我们可以得出以下结论:1. 雷暴次数:在7月份的31天中,雷暴次数的变化比较频繁,最高的一天出现了6次雷暴,最低的一天只有1次雷暴。

整体上来看,雷暴次数呈现出一定的波动性,但整体处于一个比较活跃的状态。

2. 雨量:雨量的变化也比较大,从最低的5mm到最高的25mm不等。

整体来看,雨量的变化和雷暴次数有一定的关联,多数情况下雷暴次数较多的日期雨量也较大。

3. 雷暴强度:通过对雷暴强度的统计可以发现,整体上雷暴强度和雷暴次数、雨量有一定的正相关关系。

雷暴次数多的日期往往也是雷暴强度较高的日期。

周伟东,韩宁,戴建华,等.2022.上海地区暴雨预警评估及不同天气型暴雨预警差异分析[J].暴雨灾害,41(4):405-412ZHOU Weidong,HAN Ning,DAI Jianhua,et al.2022.Investigation of rainstorm warning and its difference under different synoptic condi-tions in Shanghai [J].Torrential Rain and Disasters,41(4):405-412上海地区暴雨预警评估及不同天气型暴雨预警差异分析周伟东1,韩宁1,戴建华2,陈浩1,岳彩军3,张瑞怡1(1.上海市气象服务中心,上海200030;2.上海中心气象台,上海200030;3.上海海洋中心气象台,上海200030)摘要:利用2010—2020年上海地区79个自动气象观测站逐小时观测资料和2016—2020年上海中心气象台和上海各区气象台发布的暴雨预警信号资料,采用趋势分析、累积频率等统计方法,分析了上海地区暴雨的时空分布特征,并且在对不同级别暴雨预警信号发布频次、预警时效进行统计分析的基础上,对不同天气形势下暴雨预警时效的差异进行了研究。

结果表明:上海地区6h 雨量标准的暴雨呈现显著上升趋势,其中暴雨蓝色预警上升趋势最为明显;7月6h 雨量标准的暴雨出现了明显的低谷,而1h 雨量标准的暴雨较6月仍然有所增加,显示出7月副高控制下上海地区多短时暴雨的特征。

上海午后暴雨一般持续时间相对较短,而持续时间较长的暴雨多出现在上午。

暴雨频次在中心城区和浦东靠近黄浦江地区存在大值中心,这可能与城市热岛效应有关。

上海地区暴雨预警信号发布时间呈现双峰型变化特征,第一峰值出现在中午12∶00,12∶00—17∶00预警信号发布相对集中,第二峰值出现在早晨06∶00,各级别预警信号持续时间平均为5.9h。

上海台风和预防情况分析目录上海台风和预防情况分析 (1)一、上海台风产生的原因和灾害情况 (1)(一)产生原因 (1)(二)自然灾害 (1)(三)台风预警信号 (2)二、台风的命名和区别 (2)(一)命名由来 (2)(二)台风和飓风区别 (2)(三)台风的优点 (3)三、预防上海台风措施的完善建议 (3)四、结束语 (3)亚洲的许多人口中心都发展在易受热带气旋、风暴潮和强降水影响的沿海地区。

自2000年以来,生活在遭受风暴潮事件影响的低海拔沿海地区的人数在全球范围内每年增长约1.3%,比总人口增长快0.8%。

中国是全球气候变化的敏感区和影响显著区,随着全球极端天气灾害增多增强,我国气候风险水平明显提高,自然灾害损失中超70%来自于气象灾害,1961年-2020年极端强降水事件逐渐增多,极端高温事件自90年代中期以来明显增多,登陆我国的台风平均强度自90年代后期以来波动增强。

上海台风作为我国常见的区域极端天气事件之一,需要多加分析加以预防。

一、上海台风产生的原因和灾害情况(一)产生原因台风是热带海洋中出现的一种强天气系统,就像是流动江河里向前流动的涡旋,一面围绕着自身中心飞速转动,一面随着四周大气的推进,有人有时还将其与“空气陀螺”相提并论。

当热带气旋发展到一定强度时就会引起风暴潮和风暴海啸等灾害,甚至导致人类生命财产安全受到威胁。

台风因其强大的能量对所到之处造成的冲击也很大,常常是突发性的、破坏力强等特征,是全球范围内危害最大的一种自然灾害。

(二)自然灾害台风是生发于热带洋面上的强烈气旋性涡旋,是一种典型的致灾天气。

据相关数据统计,台风具有突发性强,破坏力大的特点,给受影响的国家和地区造成巨大的经济损失和人员伤亡,因此被认为是世界上最严重的自然灾害之一。

海上货物运输中船舶航行的大多数时间是在广阔的洋面上,台风多发生在海洋中,受热带气流的推动作用,往近海沿岸推移,我国海运所涉及的西北太平洋海域更是台风多发地带。

【上海暴雨强度公式与设计雨型标准探析】在城市规划与设计中,暴雨强度公式和设计雨型标准是至关重要的参数。

特别是在像上海这样的我国地区,由于地理环境和气候特点的影响,暴雨频发,因此对暴雨强度公式和设计雨型标准的研究显得尤为重要。

一、上海暴雨强度公式1. 暴雨强度的概念暴雨强度是指在一定时间内,降雨量达到或超过一定数值的暴雨过程的平均降雨强度。

在城市防洪、排涝、建筑排水等工程设计中,暴雨强度是一个重要的设计参数。

2. 上海暴雨特点上海地处长江三角洲地区,属于亚热带季风气候,夏季多雷雨,降雨集中,强度大,且瞬时雨强大。

上海暴雨强度公式的研究对城市建设和生活具有重要意义。

3. 上海暴雨强度公式上海市的暴雨强度公式一直是工程设计中研究的重点。

根据上海气象资料,经过多次实测与数据分析,上海市编制了适合本地气候特点的暴雨强度公式,从而为城市防洪排涝工程提供了科学的依据。

二、设计雨型标准1. 设计雨型的概念设计雨型是指为城市防洪、排涝等水利工程建设而预先确定的一种代表性的降雨过程。

通过设计雨型,可以科学合理地预测暴雨时的径流量,从而为工程设计提供依据。

2. 上海设计雨型标准根据上海暴雨的实际情况和历史气象资料,上海制定了适合本地气候特点的设计雨型标准。

这一设计雨型标准不仅考虑了降雨量的大小,还兼顾了暴雨的时间分布、降雨过程的强度等多个因素,从而为城市防洪排涝工程的设计提供了科学依据。

三、个人观点与理解在城市建设中,暴雨是一个不容忽视的自然灾害因素,尤其对于像上海这样的城市而言,暴雨频发,防洪排涝工程的设计显得尤为重要。

暴雨强度公式和设计雨型标准的制定,不仅需要充分考虑本地的气候特点,还需要结合工程实际情况,以科学合理的方式来预测暴雨对城市的影响,从而保障城市的安全和稳定发展。

上海暴雨强度公式与设计雨型标准的研究,对于上海城市的规划与建设具有重要意义。

通过科学的研究与制定,可以为城市的防洪排涝工程提供可靠的依据,保障城市的安全和稳定发展。

上海气象灾害—台风

我的家乡上海位于我国东南地区,为亚热带季风气候和亚热带湿润气候。

上海市是我国重要的海港之一,也是最大的经济贸易中心,是我国一颗璀璨夺目的明珠。

上海东临东海,是沿海地区,经常会有台风登陆,为上海造成许多损失。

台风,顾名思义,就是一种极强烈的风暴,它是由发生在太平洋西部海洋和南海海上的热带气旋,最大风力可达12级或12级以上,同时还会有暴雨。

2007年,“麦莎”台风席卷上海,13级台风夹杂着雷雨冲击着长江堤坝,涛声,咆哮的怒吼震破耳膜,浑浊的雨水,残酷的风暴将树木连根拔起,低矮的平房被夷为平地,大部分地区因为不间断的暴雨而变成一片汪洋。

台风过后,在新闻里,我看见了许多旧式的房屋,雨水堵塞了弄堂,污浊不堪,不少的居民用脸盆,水桶不断地把家中的水舀入排水沟中。

可排水沟已经满了,溢出的污水散发着臭气。

远处,排水工人不断用超大的水管抽水;扫地的阿姨使劲挥舞着扫帚“扫水”;卡车疾驰而来,一串串水花溅起。

台风过后,消防部门加紧速度,开足马力,帮助工人们一起排水;交警们忙着指挥疏通路道;公路园丁们一刻不停地修剪,种植绿化……

我认为低矮平房应翻建成地基坚固的楼房,就不会轻易被台风

席卷;旧式楼房应该加宽弄堂的宽度,多设置几个排水沟;还可利用台风来时的雨水,经过处理,加工成自来水;长江口的堤坝可再筑建提高高度,雨水就不会泛滥。

台风,在我们面前似乎一点也不可怕了,只要我们勇敢地、顽强地抵抗,台风终有一天会惧怕我们的。

雷暴天气特征分析及其防灾减灾措施

雷暴天气是一种强烈的天气现象,它通常由大气中静电的积累和释放引起。

在多数情

况下,雷电暴雨可能导致人员伤亡和财产损失。

研究雷暴天气的特征和防灾减灾措施对我

们预防和避免灾害尤为重要。

1. 气象条件:雷暴天气通常出现在高温、潮湿和不稳定的气象条件下。

2. 雷暴云的特征:雷暴云通常具有高高的云顶,向上穿越对流层,但云底不高,多

在2000米以下。

通常有一个平展的云底,形成一个“平顶云塔”,其后方云体层层叠叠,形成了雷雨云的经典形态。

雷暴云常常有显著的垂直运动、大量的水汽和冰晶,以及强烈

的云间放电现象。

3. 云间放电现象:雷暴云中的电荷通过云间放电而释放。

这种放电现象包括闪电和

雷声,通常伴随着强劲的风和大量的降雨。

4. 时间和空间特征:雷暴天气通常发生在夏季,一般在下午或晚上,短暂持续时间。

它们可能呈线状或团状,出现在局部或广阔地区。

1. 提高观测和预警能力:及时了解雷暴的形成、发展和消散,对遭受雷暴天气风险

的人员提供预警和提示。

2. 避免户外活动:如果听到雷声,应尽快避开室外开放区域,如高山、荒野和露天

运动场。

3. 保护建筑物和设备:建筑物和设备应升级到符合培训标准,并配备避雷装置,以

减少雷电和闪电可能造成的损害。

4. 提高公众意识:定期进行防雷知识的宣传和培训,缓解公众胆怯情绪,增强反应

能力。

总之,掌握雷暴天气的特征,了解防灾减灾的策略和措施,提高公众的防范意识,有

助于减少雷暴天气造成的人员伤亡和财产损失。

上海地区暴雨强度公式与设计雨型标准上海地区是中国东部的一个重要城市,位于长江口的黄浦江畔。

虽然上海地区四季分明,降雨比较均匀,但暴雨天气时常会给城市带来严重的水灾。

为了有效预防和应对暴雨天气,设计有效的暴雨强度公式和适宜的设计雨型标准非常重要。

暴雨强度公式是指通过分析历史气象数据和实测数据建立的一种数学模型,用于预测和计算暴雨的强度。

对于上海地区而言,制定合适的暴雨强度公式尤为重要。

这需要考虑上海地区的地理特征、气候条件以及降雨历史数据等方面的因素。

在上海地区,地理条件复杂,地势较为平坦,存在一些低洼地带。

这些地形特点使得上海在暴雨天气下更容易发生内涝现象。

因此,暴雨强度公式的制定需要考虑到上海的地势特点,以确保在短时间内尽可能准确地预测到暴雨的强度。

此外,上海地区的气候条件也是制定暴雨强度公式的重要依据。

上海地区属于亚热带季风气候,冬季寒冷,夏季炎热潮湿,降雨相对较多。

暴雨强度公式需要充分考虑此类气候特点,准确反映上海地区暴雨发生的可能性和强度,以便制定有效的防范措施。

另外,暴雨强度公式的制定还需要基于上海地区的降雨历史数据进行分析。

通过对历史降雨数据的统计和分析,我们可以了解上海地区不同等级的暴雨发生频率和持续时间。

这些数据可以为制定暴雨强度公式提供重要依据,使公式更接近实际情况。

在制定暴雨强度公式的过程中,还需要考虑到暴雨对城市的影响。

上海作为中国经济和金融中心,人口众多,城市建设密集,水资源和排水系统等基础设施需要承受大量降雨的冲击。

因此,暴雨强度公式的制定还需要充分考虑到城市建设的风险和需求,确保公式对城市建设起到有效的指导作用。

设计雨型标准是指根据暴雨的实际情况和影响范围,确定合理的设计雨型。

设计雨型标准的制定需要综合考虑上海地区的气候、地理条件、降雨历史数据等因素。

对于上海地区而言,设计雨型标准的制定应该考虑到城市建设的需求和防洪排水设施的能力。

上海地区的基础设施较为发达,但仍需进一步完善城市的防洪排水系统,以应对暴雨等极端天气事件。

中国雷暴气候分布特征及变化趋势中国雷暴气候分布特征及变化趋势一、引言雷暴是一种极端天气现象,常常伴随着强烈的雷电、强风和短时强降水等天气现象。

雷暴对环境和人类造成了严重的影响,如引发山火、洪涝、飓风等自然灾害,甚至可能导致人员伤亡。

了解雷暴的分布特征及其变化趋势是预测和防范相应天气灾害的基础。

二、中国雷暴气候分布特征雷暴在中国的分布是不均匀的,存在明显的区域差异。

根据历史观测数据和分析,可以得出以下主要特征:1. 地理分布差异:中国东部沿海地区雷暴活动频繁,呈现出明显的东多西少的特点。

青藏高原和乌鲁木齐河谷地区也是雷暴多发地区。

2. 季节分布差异:雷暴的季节分布在不同地区存在明显差异。

北方地区雷暴主要分布在夏季,而南方地区则更加集中在暖季和雨季。

3. 日变化差异:雷暴与太阳辐射的关系密切,通常在白天比夜晚更容易发生。

在中国,雷暴活动通常在下午至傍晚时分达到高峰。

三、中国雷暴气候变化趋势近年来,中国雷暴气候发生了一些明显的变化,主要表现为以下几个方面:1. 频次增加:统计数据显示,中国大部分地区的雷暴频次呈现出逐年增加的趋势。

尤其是东北和北部地区,雷暴的频次增加更为显著。

2. 持续时间延长:近年来,雷暴的持续时间呈现出增加的趋势,尤其是在夏季。

这种变化可能与全球气候变暖有关。

3. 强度变化:中国雷暴的强度也发生了一定的变化。

部分地方的雷暴强度有所减弱,但其他地方的雷暴却变得更加强烈。

这种差异可能与气候变化和地形等因素有关。

四、影响因素分析导致中国雷暴气候分布特征和变化趋势的因素是多样的,主要包括以下几个方面:1. 气候变化:全球气候变暖导致气温升高,湿度增加,为雷暴的形成和发展提供了更加有利的条件。

2. 地形和气象条件:中国地域辽阔,地势复杂多样。

地形、地理位置等因素对雷暴的发展和活动有重要影响。

3. 气象系统:中国的雷暴活动常常与锋面、暖湿气流等大尺度气象系统相互作用。

这些系统的变化也可能间接影响雷暴气候的分布和变化。

上海及周边地区地闪活动特征及海陆差异宋晓爽;郑栋;张义军;姚雯;戴建华;王强【摘要】利用LS8000闪电定位系统2009-2011年的地闪观测资料对上海及周边地区(120~122.5°E,30~32°N)的地闪活动特征进行了研究.结果表明:分析区域内正地闪的比例约占8.5%,大电流地闪(电流绝对值大于50 kA)的比例约为5.6%.地闪活动主要集中在6-9月,峰值出现在8月;日变化上,12:00-19:00闪电活动最为活跃,峰值出现在14:00,凌晨闪电活动最弱.从日变化上来说,正地闪和大电流地闪比例在地闪活动较强时段低于地闪活动较弱时段;在月分布上,在地闪活动最强的夏季,正地闪比例普遍在10%以下,在地闪活动较弱的春、秋、冬季,正地闪比例普遍在10%以上.以北纬31°为界,分析区域北部地闪密度基本在6~12次·km-2·a-1以上,南部基本在2.4~4.8次·km-2·a-1.同时陆地上的地闪密度要显著高于湖泊和海洋上的地闪密度,而海洋上的正地闪比例和大电流地闪比例要显著高于陆地.闪电空间分布的时间变化说明,下午地闪活动主要出现在陆地,而凌晨地闪主要出现在水体附近,其它时段则表现出过渡特征,这与下垫面的加热作用紧密相关.【期刊名称】《气象科技》【年(卷),期】2014(042)001【总页数】9页(P164-172)【关键词】总地闪;地闪密度;正地闪;负地闪;大电流地闪;平均电流【作者】宋晓爽;郑栋;张义军;姚雯;戴建华;王强【作者单位】成都信息工程学院,成都610225;中国气象科学研究院,北京100081;中国气象科学研究院,北京100081;中国气象科学研究院,北京100081;上海中心气象台,上海200030;上海市防雷中心,上海201601【正文语种】中文引言闪电是自然大气中的超强、超长放电现象。

闪电活动与对流活动、强降水以及灾害性天气等具有密切关系,也是开展雷灾风险评估的重要依据,所以,对某一地区雷电活动特征的研究,有助于了解当地雷暴活动规律,并为防雷减灾决策提供基础信息。

上海暴雨强度公式与设计雨型标准上海暴雨强度公式与设计雨型标准一、引言近年来,上海地区暴雨频发,给城市建设和生活带来了许多不便。

作为我国经济和文化中心的上海,如何应对暴雨天气,成为了亟待解决的问题。

了解上海暴雨强度公式与设计雨型标准,对于提高城市防洪排涝能力至关重要。

二、上海暴雨强度公式1. 前言上海市的暴雨强度公式,是根据上海地区的降雨特点、历史暴雨数据以及地质地形特征等因素综合研究得出的。

该公式在预测和评估上海地区暴雨强度时具有重要指导意义。

2. 公式表达上海暴雨强度公式涉及多个参数,如降雨强度、降雨时间、暴雨频率等。

其中,最常用的暴雨强度公式为I=KA^0.88(I为降雨强度,K为常数,A为面积)。

通过该公式,我们能够对上海地区的暴雨强度有一个大致的预估。

3. 实例分析以往的暴雨数据显示,上海市区的暴雨强度呈现出逐年上升的趋势,这给城市排水系统带来了极大的挑战。

通过对比历史暴雨强度数据,我们可以更好地了解上海暴雨强度公式的实际应用效果,及时调整和完善城市排水设施。

三、设计雨型标准1. 历史变迁上海的设计雨型标准,是根据城市的地理环境和气候特点等因素而制定的。

在上海的设计雨型标准中,不仅考虑了降雨量的大小,还充分考虑了雨型的变化规律及对城市排水系统的影响。

2. 标准制定上海地区的设计雨型标准通常包括不同等级的雨型,如小雨、中雨、大雨、暴雨等。

在标准制定过程中,需要考虑城市排水系统的承载能力、雨水排放的速率等因素,并结合上海的地质地形情况制定合理的设计雨型标准。

3. 实际运用在城市建设和改造中,设计雨型标准是一个非常重要的参考依据。

合理的设计雨型标准能够保障城市排水系统的正常运行,减少城市内涝的发生,为城市居民的生活带来更多的便利。

四、个人观点上海暴雨强度公式与设计雨型标准的制定和运用,是一个动态的过程。

随着城市建设和气候变化的影响,我们需要不断地对这些标准进行修订和完善。

只有通过科学合理的标准,才能更好地解决城市暴雨带来的问题,保障城市的正常运转。

雷暴天气特征分析及其防灾减灾措施雷暴天气是指由于强对流天气而形成的大气现象,常常伴随着闪电、雷声和暴雨等天气现象。

雷暴天气不仅对人们的生活和工作造成了一定的影响,还给人们的生命财产安全带来了威胁。

因此,深入了解雷暴天气的特征及防灾减灾措施对于我们的生活和社会发展至关重要。

一、雷暴天气的特征分析1. 雷暴天气的形成原因雷暴天气的形成是由于不稳定的大气条件和大气中的强对流活动引起的。

当大气中的水汽含量较高、温度逐渐上升并形成对流层时,上升气流与下沉气流之间的对流不稳定性增强。

同时,云层中的水滴和冰晶碰撞生成静电,当静电累积至一定程度时,就会发生闪电和雷声。

2. 雷暴天气的主要特征雷暴天气的主要特征包括闪电、雷声和暴雨。

闪电是因为大气中的静电放电而产生的强光现象,常常伴随着巨大的雷声。

雷声是由于闪电放电时引起的大气震动而产生的声音,声音的传播速度较慢,可以通过测量闪电和雷声之间的时间来计算雷暴的距离。

暴雨是雷暴天气的另一个特征,其降水量较大、短时强降水、伴有狂风和冰雹。

二、雷暴天气的防灾减灾措施1. 预警和预防措施对于雷暴天气,及时的预警和预防措施是至关重要的。

天气预报部门通过卫星和雷达监测,可以提前预测雷暴天气,并发出预警信息。

公众应及时关注天气预报,避免在雷暴天气下进行户外活动,尽量待在室内避险。

2. 建设避雷设施在雷暴天气中,人们在室内避险是较为安全的选择。

因此,在建设住宅和公共场所时,应加强避雷设施的建设。

避雷设施包括避雷针、避雷网和接地装置等,可有效引导和分散雷击电流,保护建筑物和人身安全。

3. 加强宣传教育为了提高公众的雷暴天气防范意识,相关部门应加强宣传教育工作。

通过宣传栏、社交媒体和电视等渠道,向公众普及雷暴天气的特征和防灾减灾知识,让大家了解并掌握正确的防护方法。

4. 室外活动的防护措施在雷暴天气下,如果人们不得不进行室外活动,应采取相应的防护措施。

例如,避免站在高处或靠近金属物体,不在露天场所停留,同时避免接触金属物体。

中国雷暴气候分布特征及变化趋势雷暴是一种强烈的天气现象,其带来的强烈雷电、大风和降雨对人类社会和生态环境都会造成严峻的影响。

中国地处亚洲东部,地域广阔,自然环境多样,因此其雷暴气候分布特征也极其复杂多样。

本文将探讨中国雷暴气候的分布特征以及近年来的变化趋势。

中国的雷暴活动主要分布在东部地区和西南地区。

东部地区的雷暴活动主要集中在长江流域、黄河流域以及华南地区。

这些地区多山多水,气候潮湿,是雷暴形成的适合环境。

而西南地区的雷暴活动主要集中在四川盆地、云贵高原以及青藏高原周边地区。

这些地区地势复杂,气候多变,地理环境因素也是雷暴活动的重要影响因素。

中国雷暴活动的季节分布特征不太一致。

东部地区的雷暴活动最为集中在夏季,尤其是6月至8月。

这是因为夏季东亚季风的影响,湿热气流易于形成对流层,从而形成雷暴。

而西南地区的雷暴活动则以夏季为主,但在夏季之外的其他季节也有一定的雷暴活动。

这主要是由于西南地区的地理环境影响,在较干燥的气候条件下,雷暴形成依旧存在一定的机会。

近年来,中国雷暴气候出现了一些变化趋势。

起首,雷暴的频率和强度有所增加。

气候变暖使得大气层不稳定性增强,有利于雷暴的形成。

短时强降雨也增加了洪涝灾难的风险。

其次,雷暴活动迁移的趋势明显。

在过去的几十年中,中国东部地区的雷暴活动有所减弱,而西南地区的雷暴活动有所增加。

这可能是全球气候变化以及地球环流格局变化的影响。

再次,雷暴天气的猜测能力有所提高。

随着气象科学的进步,雷暴的形成机制和进步规律得到了更好的熟识,并且天气猜测技术的提高使得对雷暴的预警变得更加准确和准时。

总的来说,中国雷暴气候具有复杂多样的分布特征。

东部地区和西南地区是雷暴活动的重点区域。

近年来,由于气候变温顺地球环流格局的变化,雷暴活动的频率和强度呈上升趋势,且出现了迁移的趋势。

然而,随着气象科学的进步和技术的提高,对雷暴的猜测和预警能力也得到了提升,为人们提供了更好的保卫和应对策略。

中国雷暴气候分布特征及变化趋势中国是一个雷暴频发的国家,雷暴活动在中国大部分地区都有明显的季节性和地域性特点。

雷暴气候对人类社会生产、生活以及农作物生长等方面都有一定影响,因此了解中国雷暴气候的分布特征及变化趋势对减少灾害、保障生产和社会稳定都具有十分重要的意义。

一、雷暴气候的分布特征中国雷暴气候的分布呈现出明显的地域性,一般来说,东部地区雷暴频数高于西部地区。

主要分为以下几个特征:1. 雷暴频数分布不均:中国东南部、华南地区及西南地区的雷暴频数明显高于内陆大部分地区,特别是贵州、广东、福建等地区雷暴频数最多,占全国雷暴频数的大部分。

而青藏高原、新疆、西北地区及东北地区的雷暴频数相对较低。

2. 夏季雷暴活动最为频繁:在中国雷暴季节主要集中在夏季,尤其是6-8月份,这一时期雷暴频数最高,强度也最为明显。

夏季雷暴的活动对全国产生的影响最为显著。

3. 地形因素影响明显:中国地势复杂,地形对雷暴活动有着明显的影响。

山地、平原、盆地等地形对雷暴的形成、持续时间和活动频率都有一定的影响。

通常山地地区雷暴活动更为频繁和剧烈。

二、雷暴气候变化趋势随着全球气候变暖和人类活动的影响,中国雷暴气候也呈现出一些变化趋势:1. 变暖趋势下雷暴频数增加:随着全球气候变暖,中国雷暴频数整体呈现增加趋势。

尤其是在一些常年雷暴频数较低的地区,雷暴活动逐渐增多。

2. 极端天气事件增多:随着气候变化,极端天气事件频繁发生,雷雨、冰雹等极端天气事件对社会生产生活造成了一定的影响。

需要重点关注并加强应对。

3. 雷暴活动地域分布变化:在一些地区,由于城市化进程加剧和人类活动影响,雷暴活动地域分布发生了一定的变化。

一些地区原本少有雷暴活动的情况下,近年来也频繁受到雷暴影响。

三、结语中国雷暴气候的分布特征及变化趋势对我们了解气候变化、灾害防范等方面有着重要的指导意义。

我们应该密切关注雷暴气候的变化情况,采取有效措施应对极端天气事件,减少灾害损失,保障社会稳定和人民安全。