水泥窑协同处置固体废物污染控制标准

- 格式:pdf

- 大小:1.04 MB

- 文档页数:59

水泥窑协同处置固体废物控制标准嘿,朋友们!咱今天就来讲讲水泥窑协同处置固体废物控制标准这事儿。

你说这水泥窑啊,就像是个神奇的大熔炉,能把好多固体废物都给“吃”进去,然后变废为宝。

可别小瞧了这个过程,这里面的门道可多着呢!就好比做饭,火大了不行,火小了也不行,得恰到好处。

咱先说这固体废物,那可真是五花八门,啥都有。

要是没有个标准来管管,那还不乱套啦!那水泥窑可不是啥都能“消化”的呀。

要是随便啥都往里扔,那不就跟人乱吃东西一样,会闹肚子的嘛!比如说,有些固体废物含有大量的有害物质,如果不加以控制就往水泥窑里扔,那生产出来的水泥质量能好吗?那不是害人嘛!这就好像你吃了不干净的东西,会生病一样。

所以啊,这个控制标准就像是一道关卡,把那些不合适的固体废物都给拦住了。

而且啊,这个标准还得严格执行呢!不能说今天执行,明天就忘了。

这就跟你每天要刷牙洗脸一样,得养成习惯。

要是三天打鱼两天晒网的,能有啥效果呀?你想想,要是水泥厂都不按标准来操作,那咱们周围的环境还不得被污染得一塌糊涂呀!那可真是糟糕透顶了。

再说说这标准的细节,那可得精细得很呐!什么成分能进,什么成分不能进,都规定得明明白白。

这可不是随便说说的,那都是经过专家们反复研究和实践得出来的。

就好像医生给病人开药,那剂量可得把握好,多了少了都不行。

咱普通老百姓可能不太懂这些专业的东西,但咱得知道这事儿很重要啊!这关系到咱们的生活环境,关系到咱们的健康呢!你说,咱能不重视吗?这可不是闹着玩的呀!总之,水泥窑协同处置固体废物控制标准可不是小事儿,那是相当重要的呀!咱们都得支持和监督,让水泥厂都好好按照标准来做。

这样,咱们的环境才能越来越好,咱们的生活才能越来越美呀!大家说是不是这个理儿呢?。

水泥窑协同处置固体废物技术规范引言水泥窑协同处置固体废物技术是一种将固体废物与水泥窑设备相结合的处理方法。

该方法能够有效地减少固体废物的体积,同时通过高温下的煅烧过程将废物转化为无害的物质。

本文档旨在规范水泥窑协同处置固体废物的技术要求和操作规范,以确保处理过程的安全性和环保性。

技术要求水泥窑协同处置固体废物技术应满足以下要求:1.废物适用性:适用于处理各类非危险废物,包括但不限于煤矸石、城市生活垃圾、工业废渣等。

2.处理效果:水泥窑协同处置固体废物技术应能够将废物充分煅烧,使之转化为无害的物质。

在处理过程中,应确保废物的分解率达到 98% 以上。

3.燃料适应性:水泥窑协同处置固体废物技术应能够适应不同类型燃料的使用,包括煤炭、石油焦、天然气等。

4.窑炉温度控制:水泥窑协同处置固体废物过程中,应能够通过控制炉内温度,确保废物在高温下充分煅烧。

5.废气处理:水泥窑协同处置固体废物技术应配备完善的废气处理设备,包括除尘、脱酸、脱硝等,以确保废气排放符合国家标准。

操作规范根据水泥窑协同处置固体废物技术的要求,制定以下操作规范:1.废物前处理:对待处理的固体废物进行分类、分选、粉碎等处理,以提高处理效果。

2.炉内操作:将经过前处理的废物均匀地投入水泥窑炉,控制废物的投入量和投入速度,确保废物在高温下能够充分煅烧。

3.防护装置:在水泥窑炉的进气口、出气口等位置设置防护装置,以防止废物溢出或气体泄漏。

4.炉内温度控制:通过调节燃烧炉的燃烧温度、燃烧时间等参数,控制水泥窑炉内的温度,确保废物在高温下充分煅烧。

5.废气处理:配备除尘设备,对废气中的粉尘进行过滤和收集;配备脱酸装置,对废气中的酸性物质进行去除;配备脱硝装置,对废气中的氮氧化物进行去除。

6.废渣处理:水泥窑协同处置固体废物技术处理后产生的废渣,应进行无害化处理,确保其不对环境造成二次污染。

7.监测与记录:对水泥窑协同处置固体废物过程中的关键环节进行监测,包括废物投入量、温度控制情况、废气排放浓度等,同时记录相关数据和操作记录,以备查证和分析。

《水泥工业大气污染物排放标准》和《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》解读在《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)和《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》(GB 30485-2013)发布之际,环境保护部科技标准司负责人接受了记者采访,就如何理解、贯彻水泥工业污染物排放(控制)系列标准,回答了记者的提问。

1、修订《水泥工业大气污染物排放标准》的背景是什么?我国是水泥生产与消费大国,2012年水泥产量达到22.1亿吨,占世界水泥产量的56%,现有规模以上水泥生产企业约4000家,其中水泥熟料生产企业2400多家、新型干法水泥生产线1600多条。

水泥工业在支撑国民经济快速发展的同时,也带来了严重的环境污染。

据统计,我国水泥工业颗粒物(PM)排放占全国排放量的15%-20%,二氧化硫(SO2)排放占全国排放量的3%-4%,氮氧化物(NOx)排放占全国排放量的8%-10%,属污染控制的重点行业。

水泥工业执行的现行标准为《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2004),主要控制PM,要求水泥企业在各种通风生产设备及作业点采取高效除尘净化措施;SO2、NOx、氟化物等控制指标在原(燃)料品质较好、运行工况稳定的条件下基本可实现达标排放。

进入“十二五”后,环保形势的变化对水泥工业的大气污染防治、特别是NOx总量减排提出了更高要求。

《“十二五”节能减排综合性工作方案》(国发〔2011〕26号)、《国家环境保护“十二五”规划》(国发〔2011〕42号)、《节能减排“十二五”规划》(国发〔2012〕40号)、《重点区域大气污染防治“十二五”规划》(环发〔2012〕130号)、《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》(环境保护部公告 2013年第14号)等文件明确规定2015年水泥行业NOx排放量控制在150万吨,淘汰水泥落后产能3.7亿吨;对新型干法窑降氮脱硝,新、改、扩建水泥生产线综合脱硝效率不低于60%;在大气污染防治重点地区,对水泥行业实施更加严格的特别排放限值。

水泥窑协同处置固体废物污染控制标准水泥生产过程中产生的固体废物对环境造成了严重的污染,因此,制定水泥窑协同处置固体废物污染控制标准,对于减少固体废物对环境的影响,具有重要的意义。

首先,水泥窑协同处置固体废物需要严格控制固体废物的来源。

水泥生产过程中产生的固体废物主要包括矿渣、粉煤灰、煤矸石等,这些固体废物的来源需要得到有效的管控,避免过量的固体废物对环境造成污染。

其次,水泥窑协同处置固体废物需要采取有效的处理措施。

针对不同类型的固体废物,可以采用焚烧、填埋、资源化利用等不同的处理方式,以减少固体废物对环境的危害。

同时,对于可回收利用的固体废物,应当加强回收利用工作,推动固体废物资源化利用。

此外,水泥窑协同处置固体废物还需要加强监管和管理。

相关部门应当建立健全的监管体系,对水泥生产企业进行定期检查和监测,确保固体废物处理达到相关标准要求。

同时,水泥生产企业也应当加强内部管理,建立完善的固体废物处理记录和台账,确保固体废物处理工作的规范和有效进行。

最后,水泥窑协同处置固体废物需要加强宣传和教育工作。

相关部门可以通过开展宣传教育活动,提高水泥生产企业和广大市民对固体废物处理的重视程度,增强环境保护意识,形成全社会共同参与固体废物处理工作的良好氛围。

总之,水泥窑协同处置固体废物污染控制标准的制定和实施,对于减少固体废物对环境的影响,具有重要的意义。

相关部门和水泥生产企业应当共同努力,加强固体废物的管控、处理、监管和管理工作,推动固体废物处理工作向着规范、高效、环保的方向发展。

希望通过不懈的努力,可以有效减少固体废物对环境造成的污染,为建设美丽中国做出应有的贡献。

行业发展C h i n a B u i l d i n g M a t e r i a l R e s o u r c e s C o m m u n i c a5第3期今年3月1日,《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》(G B30485-2013)正式实施,为行业的标准化、规范化发展奠定了基础。

近日,中国水泥网记者就《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》采访了中国建筑材料科学研究总院汪澜教授,他为我们详细解读了这个标准。

他提到,《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》是我国水泥窑协同处置废物标准体系中的一部分,与《水泥工业大气污染物排放标准》、《水泥窑协同处置固体废物技术规范》、《水泥窑协同处置工业废物设计规范》、《危险废弃物焚烧污染控制标准》等一起构成我国水泥窑协同处置废物的完整标准体系。

《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》规定了协同处置固体废物水泥窑的设施技术要求、入窑废物特性要求、运行技术要求、污染物排放限值、生产的水泥产品污染物控制要求、监测和监督管理要求。

适用于利用水泥窑协同处置危险废物、生活垃圾(包括废塑料、废橡胶、废纸、废轮胎等)、城市和工业污水处理污泥、动植物加工废物、受污染土壤、应急事件废物等固体废物过程的污染控制和监督管理。

当水泥窑协同处置生活垃圾时,若掺加生活垃圾的质量超过入窑(炉)物料总质量的30%,应执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》。

本标准适用于法律允许的污染物排放行为。

新设立污染源的选址和特殊保护区域内现有污染源的管理,按照《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等法律、法规和规章的相关规定执行。

水泥生产分为以石灰石、粘土等为原料正常生产专家解读《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》以及在生产同时利用水泥协同处置窑处理危险废物、生活垃圾、受污染土壤等两种方式。

水泥窑协同处置固体废物技术规范

水泥窑协同处置固体废物是指将某些固体废物与水泥窑生产过程中的回收热量进行结合,从而达到综合利用、合理分配资源、减少废物处置量和污染环境的技术。

首先,要实施水泥窑协同处置固体废物技术,必须建立完善的管理机制,严格执行相应的技术规范和标准。

其次,根据固体废物的特点和水泥窑的工艺流程,确定水泥窑协同处置固体废物的具体方案。

最后,要注意安全,妥善处置废物,以防止污染环境。

水泥窑协同处置固体废物技术规范包括:

(1)水泥窑设备设计要求:满足固体废物高温燃烧过程中温度、压力、湿度等要求;

(2)固体废物处理要求:要求固体废物应按照规定的比例进行分类和分选,并清洁无污染;

(3)安全控制要求:应严格控制固体废物燃烧过程中的烟尘、气体、温度、压力等因素,以防止污染环境;

(4)管理体系建设要求:要建立健全的废物管理、清洁生产管理体系,科学合理利用资源,实现可持续发展。

水泥窑协同处置固体废物技术规范是推动水泥窑协同处置固体废物进程的重要依据,其落实能够有效控制废物燃烧过程中的烟尘、气体、温度、压力等因素,有效防止污染环境,为水泥窑协同处置固体废物提供有力支撑。

利用水泥窑协同处置固体废物污染控制要求1.我国水泥窑协同处置固体废物现状中国是水泥生产大国。

截止2012年底,规模以上水泥企业产量达到22.1亿吨,超过界水泥产量的50%,新型干法水泥生产线1637条,处于历史最高位。

每年消耗约23亿吨原材料,1.9亿吨煤,造成CO₂直接排放12亿吨,以及150万吨NOx和大量烟粉尘,环境宣沉重。

与此相对应的是,我国每年至少产生1000万吨危险废物。

而城市生活垃圾产生量更以每年5-8%的速度增长,达到3亿吨左右,数量可观。

据统计,历年垃圾堆存量已占用耕地5亿平方米,全国660个城市中有200个城市陷入垃圾包围之中。

城乡结合区域环境恶化,危机可持续发展。

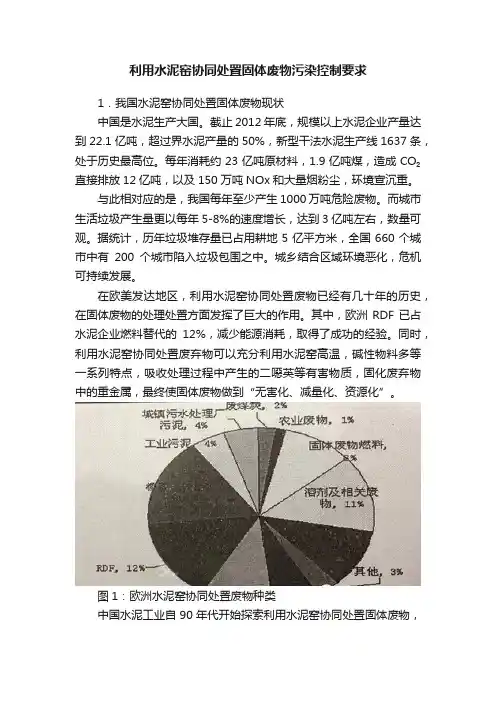

在欧美发达地区,利用水泥窑协同处置废物已经有几十年的历史,在固体废物的处理处置方面发挥了巨大的作用。

其中,欧洲RDF已占水泥企业燃料替代的12%,减少能源消耗,取得了成功的经验。

同时,利用水泥窑协同处置废弃物可以充分利用水泥窑高温,碱性物料多等一系列特点,吸收处理过程中产生的二噁英等有害物质,固化废弃物中的重金属,最终使固体废物做到“无害化、减量化、资源化”。

图1:欧洲水泥窑协同处置废物种类中国水泥工业自90年代开始探索利用水泥窑协同处置固体废物,目前有部分企业取得一定的成功,开展了连续性的处置危险废物、生活垃圾、污泥和污染土等的工作。

表1部分水泥窑协同处置固体废物企业同时,也有一些企业在开展小规模的探索性实验,针对的固体废物包括垃圾焚烧飞灰等,如北京金隅集团琉璃河水泥厂有限公司、大连小野田水泥厂均在水泥窑协同处置垃圾焚烧飞灭方面做了比较多的探索。

在利用水泥窑协同处置废物方面,中国的水泥工业近十年取得了一定的进展,但是由于受制于相关政策法规的不明朗、废物来源的不稳定等诸多因素,尚处于起步阶段。

2.协同处置固体废物的环境管理要求自2005年,国家环境保护部启动了水泥窑协同处置固体废物环境管理项目,历经8年的时间,在充分调研与试验的基础上,在相关协同处置废物企业的共同努力下,推出了《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》和技术规范,期望能够规范与引领相关企业,共同提高技术水平与管理水平,实现水泥工业的可持续发展。

GB30485-2013⽔泥窑协同处置固体废物污染控制标准

其他⼤⽓污染物排放情况监测的频次、采样时间等要求,按有关环境监测管理规定和技术规范

的要求

执⾏。

9.1.6对⼤⽓污染物排放浓度的测定采⽤表2所列的⽅法标准。

表2⼤⽓污染物浓度测定⽅法标准

序号污染物项⽬⽅法标准名称标准编号

1氯化氢固定污染源排⽓中氯化氢的测定硫氰酸汞分光光度法HJ/T27

2氟化氢固定污染源排⽓氟化氢的测定离⼦⾊谱法(暂⾏)HJ688

3汞固定污染源废⽓汞的测定冷原⼦吸收分光光度法(暂⾏)HJ543

镉、铬、锡、镍、铅、

空⽓和废⽓颗粒物中铅等⾦属元素的测定电感耦合等离⼦体质

4砷、锑、铜、锰、钒、HJ657

谱法

钴、铊、铍

环境空⽓和废⽓⼆噁英类的测定同位素稀释⾼分辨⽓相⾊谱-

5⼆噁英类HJ77.2

⾼分辨质谱法

9.2⽔泥窑协同处置危险废物设施的性能测试

9.2.1⽔泥⽣产企业在⾸次开展危险废物协同处置之前,应按照HJ662中的要求对⽔泥窑协同处

置设

施进⾏性能测试。

9.2.2应定期对开展协同处置危险废物的⽔泥窑设施进⾏性能测试,测试频率应不少于每五年⼀

次。

10实施与监督

10.1本标准由县级以上⼈民政府环境保护⾏政主管部门会同有关部门负责监督实施。

10.2在任何情况下,协同处置固体废物的⽔泥⽣产企业均应遵守本标准规定的污染物控制要

求,采取

必要措施保证污染防治设施正常运⾏。

各级环保部门在对企业进⾏监督性检查时,可以现场即

时采样

或监测的结果,作为判定排污⾏为是否符合排放标准以及实施相关环境保护管理措施的依据。

8。

--●8.3污水处理系统项目采用地埋式污水处理系统。

8.4危险固体废弃物处理项目设置存储设施和购置存储容器,对废旧电池、废旧医疗设备、废旧电子线路板等危险废弃物进行分类安全存储。

8.5其他环保项目设置降低噪音、粉尘的环保设施设备等。

环保部发布《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》近日,环境保护部会同国家质检总局发布了《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)、《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》(GB 30485-2013)及其配套的《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》(HJ 662-2013)等3项标准,以及《铅、锌工业污染物排放标准》等6项有色金属行业排放标准修改单,增设了大气污染物特别排放限值。

相关负责人介绍,中国2012年水泥产量达到22.1亿吨,占世界水泥产量的56%。

水泥工业在支撑国民经济快速发展的同时,也带来了严重的环境污染。

据统计,我国水泥工业的PM、SO 2、NO X 排放量占全国排放总量的比例分别高达15%~20%、3%~4%、8%~10%,属于污染控制重点行业。

同时,国内外经验表明,利用水泥窑协同处置危险废物、生活垃圾、污染土壤等是有效处置固体废物的重要途径,但协同处置过程中除产生常规污染物外,还将产生重金属、二恶英等毒害性较强的污染物,急需发布具有针对性的污染控制标准,规范管理、控制风险。

利用水泥窑协同处置固体废物,除执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)外,还应执行《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》(GB 30485-2013)。

GB 30485-2013遵循全过程污染控制原则,针对水泥窑协同处置固体废物的污染节点分别提出了对应的控制要求,包括允许协同处置废物的种类控制、废物中有害元素的投料控制、投料点的选择、烟气污染物排放控制等。

为增强标准的可操作性,环境保护部还配套制定了《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》(HJ 662-2013),具体规定了利用水泥窑协同处置固体废物全过程的环保技术要求。

水泥窑协同处置固体废物污染控制标准水泥生产过程中产生的固体废物污染一直是环境保护的重要问题,为了有效控制固体废物对环境的污染,制定和执行水泥窑协同处置固体废物污染控制标准显得尤为重要。

首先,水泥窑协同处置固体废物污染控制标准需要明确固体废物的种类和来源。

水泥生产过程中产生的固体废物主要包括粉尘、矿渣、煤灰等,这些废物的来源主要是生产过程中的废料和废气处理产生的固体废物。

对于不同种类和来源的固体废物,需要制定相应的处理和处置标准,以确保固体废物不对环境造成污染。

其次,水泥窑协同处置固体废物污染控制标准需要明确固体废物的处理方式和目标。

针对不同种类和来源的固体废物,可以采取填埋、焚烧、回收等不同的处理方式,其中回收和资源化利用是重要的手段。

制定固体废物处理的目标是减少固体废物对环境的污染,实现固体废物的资源化利用和减量化处理。

此外,水泥窑协同处置固体废物污染控制标准需要明确固体废物处理过程中的监测和评估要求。

监测和评估是确保固体废物处理达到标准要求的重要手段,可以通过监测固体废物处理过程中的排放物质和处理效果,评估固体废物处理的合规性和环境影响,从而及时调整和改进固体废物处理措施。

最后,水泥窑协同处置固体废物污染控制标准需要建立健全的管理制度和责任体系。

管理制度包括固体废物处理的规范和流程,责任体系包括固体废物处理的责任主体和监督机构,建立健全的管理制度和责任体系是确保固体废物处理达到标准要求的重要保障。

综上所述,水泥窑协同处置固体废物污染控制标准是保障水泥生产过程中固体废物处理达到环保要求的重要手段,需要明确固体废物的种类和来源,明确固体废物的处理方式和目标,明确固体废物处理过程中的监测和评估要求,建立健全的管理制度和责任体系。

只有通过严格执行这些标准,才能有效控制固体废物对环境的污染,实现水泥生产的可持续发展。

附件水泥窑协同处置固体废物污染防治技术政策一、总则(一)为贯彻《中华人民共和国环境保护法》等法律法规,防治环境污染,保障生态安全和人体健康,规范污染治理和管理行为,推动水泥窑协同处置固体废物技术装备和污染防治技术进步,促进水泥行业的绿色循环低碳发展,制定本技术政策。

(二)本技术政策所称水泥窑协同处置固体废物是指将满足或经过预处理后满足入窑要求的固体废物投入水泥窑,在进行水泥熟料生产的同时实现对固体废物的无害化处置过程。

处置固体废物的类型主要包括危险废物、生活垃圾、城市和工业污水处理污泥、动植物加工废物、受污染土壤、应急事件废物等。

(三)本技术政策为指导性文件,主要包括源头控制、清洁生产、末端治理、二次污染防治以及鼓励研发的新技术等内容,为环境保护相关规划、污染物排放标准、环境影响评价、总量控制、排污许可等环境管理和企业污染防治工作提供指导。

(四)利用水泥窑协同处置固体废物,应根据产业结构发展要求、城市总体规划、环境保护规划和环境卫生规划等,结合现有水泥生产设施,合理规划、有序布局。

水泥窑协同处置固体废物应作为城市固体废物处置的重要补充形式。

—2—(五)水泥窑协同处置固体废物污染防治应遵循源头控制、清洁生产与末端治理相结合的全过程污染控制原则,鼓励采用先进可靠、能源利用效率高的生产工艺和装备及成熟有效的污染防治技术,加强技术引导和精细化管理。

水泥窑协同处置固体废物应保证固体废物的安全处置,满足污染物达标排放的要求,不影响水泥的产品质量和水泥窑的稳定运行。

(六)开展协同处置固体废物的水泥企业应强化企业环保主体责任,建立健全环保监测体系和环境管理制度,确保协同处置废物全过程污染物稳定达标排放;完善环境风险防控体系和环境应急管理制度,编制可行的应急预案,积极防范和提高应对突发环境事件的能力。

二、源头控制(一)协同处置固体废物应利用现有新型干法水泥窑,并采用窑磨一体化运行方式。

处置固体废物应采用单线设计熟料生产规模2000吨/日及以上的水泥窑。

水泥窑协同处置固体废物产品的污染控制标准

目前关于水泥协同处置固体废物产品的污染控制标准有两个,一个是水泥熟料,一个是水泥产品。

一、水泥熟料的浸出标准

根据《水泥窑协同处置固体废物技术规范》(GB 30760-2014)要求。

《水泥胶砂中可浸出重金属的测定方法》(GBT 30810-2014)(针对水泥产品的标准)

《GB/T 21372-2008|硅酸盐水泥熟料.pdf》

二、水泥产品的浸出标准

暂未找到对于水泥产品的污染物浸出标准,仅有查询到相关表述和浸出的方法。

相关的规定如下:

1、根据GB 30485-2013 《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》规定,

2、《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》(HJ 662-2013)规定

本标准引用了:《固体废物浸出毒性浸出方法硫酸硝酸法》(HJ/T 299-2007 )3、《水泥工厂设计规范》(GB 50295-2016)规定

*备注:在《水泥工厂设计规范》(GB50295-2008)中,有水泥产品中重金属总量的限值要求,最新版中取消了。

4、在《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007)仅有水泥产品性能要求,没有重金属总量和浸出性的相关要求。

5、《水泥胶砂中可浸出重金属的测定方法》(GBT 30810-2014)规定:

《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》GBT 17671-1999规定按照下表比例制备胶砂,

因此,用《固体废物浸出毒性浸出方法硫酸硝酸法》(HJ/T 299-2007 )直接对水泥进行浸出是不妥的。

6、有查询到国家在编制《水泥产品中重金属浸出限值》标准,但是未查询到公布的标准,可能还在制定中。

水泥窑协同处置标准水泥窑协同处置是一种环保高效的废物处理方式,通过将废物投入水泥窑进行协同处置,不仅可以减少对环境的污染,还可以实现资源的再利用。

为了规范水泥窑协同处置行为,制定了一系列的标准,以确保整个处理过程安全、高效、环保。

本文将详细介绍水泥窑协同处置的标准内容,以便相关单位和个人能够更好地遵守和执行。

一、废物选择标准。

在进行水泥窑协同处置时,首先需要对废物进行选择,只有符合标准的废物才能够被投入水泥窑进行处理。

废物选择标准主要包括废物的物理化学性质、含量、湿度等方面的要求,以及对有害物质的限制要求。

只有符合这些标准的废物才能够被认可进行水泥窑协同处置。

二、处理温度标准。

水泥窑协同处置过程中,处理温度是一个非常重要的参数。

过低的温度可能导致废物无法完全燃烧,产生有害气体;过高的温度则可能导致水泥窑内部的设备受损。

因此,制定了处理温度标准,要求在一定的温度范围内进行处理,以确保废物能够完全燃烧,同时保护水泥窑设备的安全。

三、排放标准。

在水泥窑协同处置过程中,废气排放是一个不可忽视的环节。

为了保护环境和人体健康,制定了严格的废气排放标准,要求对排放的废气进行监测和控制,确保排放的废气符合国家相关的排放标准。

同时,还对废气中的有害物质含量进行了限制,以保障周围环境的清洁和安全。

四、设备运行标准。

水泥窑协同处置需要依靠专门的设备进行操作,因此设备运行标准是非常重要的一环。

该标准主要包括设备的选型、安装、调试、维护和保养等方面的要求,以确保设备能够稳定、高效地运行,同时保障操作人员的安全。

五、监测和评估标准。

为了监督和评估水泥窑协同处置的效果,制定了相应的监测和评估标准。

这些标准主要包括对废物处理效果、废气排放情况、设备运行情况等方面的监测和评估要求,以便对整个处理过程进行及时的调整和改进。

六、安全管理标准。

在水泥窑协同处置过程中,安全是首要考虑的问题。

因此,制定了严格的安全管理标准,要求对操作人员进行培训和考核,确保其具备相关的操作技能和安全意识;同时对水泥窑协同处置场地进行安全评估,确保场地的安全性。