商事主体和商事行为共66页文档

- 格式:ppt

- 大小:11.04 MB

- 文档页数:66

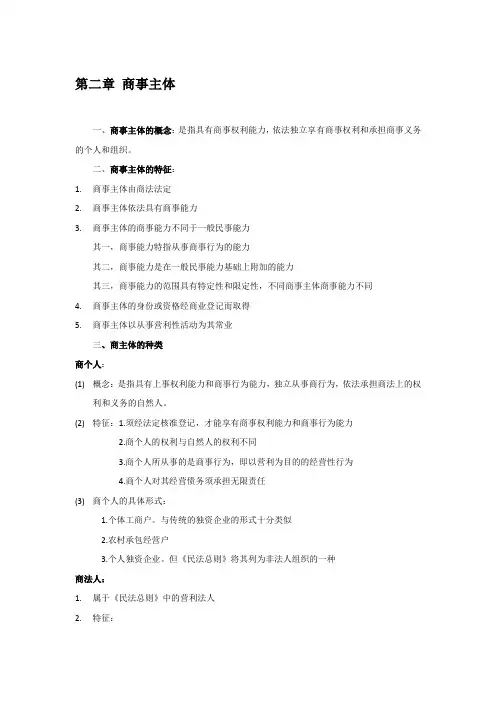

第二章商事主体一、商事主体的概念:是指具有商事权利能力,依法独立享有商事权利和承担商事义务的个人和组织。

二、商事主体的特征:1.商事主体由商法法定2.商事主体依法具有商事能力3.商事主体的商事能力不同于一般民事能力其一,商事能力特指从事商事行为的能力其二,商事能力是在一般民事能力基础上附加的能力其三,商事能力的范围具有特定性和限定性,不同商事主体商事能力不同4.商事主体的身份或资格经商业登记而取得5.商事主体以从事营利性活动为其常业三、商主体的种类商个人:(1)概念:是指具有上事权利能力和商事行为能力,独立从事商行为,依法承担商法上的权利和义务的自然人。

(2)特征:1.须经法定核准登记,才能享有商事权利能力和商事行为能力2.商个人的权利与自然人的权利不同3.商个人所从事的是商事行为,即以营利为目的的经营性行为4.商个人对其经营债务须承担无限责任(3)商个人的具体形式:1.个体工商户。

与传统的独资企业的形式十分类似2.农村承包经营户3.个人独资企业。

但《民法总则》将其列为非法人组织的一种商法人:1.属于《民法总则》中的营利法人2.特征:1.商法人是具有独立法律人格2.商法人的设立和活动由商法规范调整,其人格由商法赋予3.商法人以营利为目的,具有特殊的从事商事行为的权利能力和行为能力3. 《民法总则》对营利法人的营利性的界定:非指其自身简单的取得经营利润,而是指法人成立的目的是以取得利润并分配给其股东等出资人,为此,非营利法人不向出资人、设立人或者会员分配所取得的利润。

4. 营利法人和非营利法人的区别:(1) 性质不同: 营利法人必然是社团法人,不可能是财团法人;非营利法人既可以是社团法人也可以是财团法人(2) 设立的原则不同:前者设立一般采取准则主义;后者设立多采取许可主义(3) 设立的目的和能力不同:前者目的是实现社员本身的利益,其可以广泛从事各种经营活动;后者目的是满足公共利益或者其他非经济利益需要,其一般不能从事经营性活动(4) 税收上不同:前者利润通常应当征收法人所得税,税后利润分配给个人,后再征收个人所得税;后者法人本身所得收入如果从事的公益活动依法享有诸多税收优惠,后不征收个人所得税5.西方国家的商法人主要就是公司,公司与商法人是基本等同的概念。

第四章商主体与商行为第一节商主体一、商主体的概念与特征(一)商主体的概念1、概念。

商主体在传统商法中又称为“商人”。

是指依据商事法的有关规定,参加商事活动,享有商事权利并承担相应义务的自然人和法人组织。

作为商人应当具有商法上的资格或能力,能够以自己的名义从事营业性商行为,并能独立享受商法上的权利和承担商法上义务。

学者们在概括商主体概念时,往往强调其主体的基本特征,认为“商业主体者,乃指商业上权利义务所归属之主体也”。

商主体也就是各种商事活动的参加者和商事法律关系的当事人。

然而,现代各国商法在对商主体概念作法律概括时,往往并不注重商主体的外部特征,而更加强调构成商主体的实质性条件。

也就是说,法律上通常要求商主体必须以持续地从事某种营利性商行为作为其基本构成条件,并规定凡是以从事特定的商行为作为其经常性职业的个人或组织,均可依法定程序成为商人。

与早期商法不同,在现代的商人法或商习惯法中,商人(商主体)概念并不具有非常确切的法律含义,也并不被作为一个独立的阶层被加以保护。

1808年的《法国商法典》率先废除了以商人为标准界定商法内容的旧的商人法原则,而代之以通过商行为来界定商法范围的所谓商行为法原则,并禁止任何自然人享有商业特权。

2、商主体的构成条件。

按照现代各国商法的一般理解,构成商主体的实质性标准在于商人必须从事营利性的商行为。

也就是说,作为商人必须具备四个构成条件:(1)商主体所从事的必须是商行为,并且这种商行为应当具有特定性;(2)商主体必须自己就是其所从事的商行为的主体,是具体商事营业活动的主人,是商行为权利义务的实际承受者;(3)商主体须持续地从事同一性质的营利性行为,偶然从事某项营利活动的个人或组织通常不属于商人;(4)商主体须以特定的营利性活动为其职业或经常性营业,从事非营业性营利活动者按照不少国家的法律规定也不属于商人之列。

(二)商主体的特征商人作为商法上的行为主体,除应具备民法中有关民事主体的基本要求和基本特征外,还具有一些不同于一般民事主体的法律特征。

第1篇一、引言商事法律是指调整商事主体在商事活动中产生的商事关系的法律规范的总称。

商事法律制度是国家经济法律体系的重要组成部分,对于维护市场秩序、保障交易安全、促进经济发展具有重要作用。

本文将从商事法律的基本原则、主要法律法规、商事主体、商事行为、商事责任等方面对商事法律规定进行详细阐述。

二、商事法律的基本原则1. 平等原则平等原则是商事法律的基本原则之一,即商事主体在商事活动中享有平等的法律地位,任何一方不得利用自己的优势地位损害他方的合法权益。

2. 自愿原则自愿原则是指商事主体在商事活动中,应当遵循自愿原则,不得强迫、欺诈、胁迫他人从事商事活动。

3. 公平原则公平原则要求商事主体在商事活动中,应当遵循公平原则,不得滥用权力,不得损害社会公共利益。

4. 诚实信用原则诚实信用原则是商事法律的核心原则,要求商事主体在商事活动中,应当遵循诚实信用原则,不得弄虚作假,不得损害他人合法权益。

5. 公开原则公开原则要求商事主体在商事活动中,应当遵循公开原则,不得隐瞒、欺诈,不得损害社会公共利益。

三、商事法律的主要法律法规1. 《中华人民共和国公司法》《公司法》是我国商事法律的基本法律,规定了公司的设立、组织机构、经营、解散等方面的法律规范。

2. 《中华人民共和国合伙企业法》《合伙企业法》规定了合伙企业的设立、组织机构、经营、解散等方面的法律规范。

3. 《中华人民共和国个人独资企业法》《个人独资企业法》规定了个人独资企业的设立、经营、解散等方面的法律规范。

4. 《中华人民共和国中外合资经营企业法》《中外合资经营企业法》规定了中外合资经营企业的设立、组织机构、经营、解散等方面的法律规范。

5. 《中华人民共和国中外合作经营企业法》《中外合作经营企业法》规定了中外合作经营企业的设立、组织机构、经营、解散等方面的法律规范。

6. 《中华人民共和国外商投资企业法》《外商投资企业法》规定了外商投资企业的设立、经营、解散等方面的法律规范。

第二章商事主体【导语】商事主体,是商法中的基本范畴,使整个商事法律制度得以存在的基础。

现代各国商法大都对商事主体的概念和内涵及其商事能力予以规定,并构成了商法上票据、证券、保险等法律制度中关于主体制度的基础。

我国目前还没有明确的关于商事主体的专门立法规定,但对此的研究无疑具有重要的理论和实践价值。

学习本章时,应重点理解和掌握商事主体产生背景和主要特征、商事能力与民事能力的区别以及法律对商事能力的通常限制,进而深刻理解我国现行法律对商事主体的相关规定。

第一节商事主体概述一、商事主体的概念商事主体(Commercial Subject),也称商事法律关系主体、商主体,是指依照商法的规定具有商事权利能力和商事行为能力,能够以自己的名义独立从事商事行为,在商事法律关系中享有权利和承担义务的个人和组织。

在传统商法上,商事主体也叫商人。

欧洲11世纪中叶,随着城市的兴盛,越来越多的人从事商业,逐渐产生了商人这一特定社会阶层。

商人形成之初曾受到封建法律和寺院法的种种限制和歧视。

如当时的封建法律否认无因交付行为,允许卖主因卖价低于市价过半而撤销其买卖行为,规定连带债务分别偿还;寺院法则不仅严禁放款生息、借本经商,而且将未经加工货物转手获利的行为视为违法。

这些都严重损害了商人阶层的利益,制约了商业的自由发展,代表商人利益的商会以行业立法的形式自行规范商事活动,形成了中世纪的商人习惯法。

早期的商人是指一个具有特殊身份和利益的社会阶层,在从事商事交易中享有特权,但这一概念并不具有确切的法律含义。

19世纪以后,随着商品经济的发展,商业职能与生产职能密切结合,社会普遍商化,商人不再是社会上的特定阶层,也不再存在所谓的商人特权,商人的特殊地位和利益已逐步消失。

这时,各国商法基本都将商人作为一个法律概念固定下来。

在采用民商分立制的国家和个别采取民商合一制的国家,法律中明确规定了商人概念。

例如:《法国商法典》第1条规定:“凡从事商活动,并以其作为经常性职业者为商人。