公差配合的优秀教案

- 格式:doc

- 大小:819.50 KB

- 文档页数:7

公差配合课程设计一、教学目标本节课的教学目标是让同学们掌握等差数列的定义、性质及通项公式,学会用等差数列解决实际问题,培养同学们的逻辑思维能力和数学应用能力。

具体来说,知识目标包括:1.理解等差数列的定义,掌握等差数列的基本性质。

2.掌握等差数列的通项公式,并能灵活运用。

3.了解等差数列在实际问题中的应用。

技能目标包括:1.能够识别和判断一个数列是否为等差数列。

2.能够运用等差数列的通项公式解决相关问题。

3.能够将实际问题转化为等差数列问题,并运用数学知识解决。

情感态度价值观目标包括:1.培养同学们对数学的兴趣,提高学习数学的积极性。

2.培养同学们的团队合作精神,学会互相交流和讨论。

3.培养同学们的逻辑思维能力,提高解决问题的能力。

二、教学内容本节课的教学内容主要包括等差数列的定义、性质、通项公式及其应用。

具体安排如下:1.等差数列的定义:介绍等差数列的定义,通过具体例子让学生理解等差数列的概念。

2.等差数列的性质:讲解等差数列的性质,如相邻两项的差是常数,首项和末项的关系等。

3.等差数列的通项公式:推导等差数列的通项公式,并解释其含义。

4.等差数列的应用:通过实际问题,让学生学会运用等差数列的知识解决问题。

三、教学方法为了激发同学们的学习兴趣和主动性,本节课将采用多种教学方法,如讲授法、讨论法、案例分析法等。

具体安排如下:1.讲授法:教师讲解等差数列的定义、性质和通项公式,系统地传授知识。

2.讨论法:分组讨论等差数列的实际应用问题,培养同学们的团队合作精神和解决问题的能力。

3.案例分析法:分析具体案例,让学生学会将实际问题转化为等差数列问题,并运用数学知识解决。

四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,丰富学生的学习体验,我们将准备以下教学资源:1.教材:选用权威的数学教材,作为同学们学习的基本参考资料。

2.参考书:提供相关的数学参考书,帮助同学们深入理解等差数列的知识。

3.多媒体资料:制作PPT等多媒体资料,直观地展示等差数列的性质和应用。

第1篇课时:2课时教学对象:机械加工专业学生教学目标:1. 知识目标:了解公差配合的基本概念、作用和分类;掌握公差带与配合的选择方法;熟悉标准公差和基本偏差的应用。

2. 能力目标:培养学生分析、解决实际问题的能力;提高学生的实践操作技能。

3. 情感目标:激发学生对机械加工专业的兴趣,培养学生的团队合作精神。

教学重点:1. 公差配合的基本概念和作用2. 公差带与配合的选择方法3. 标准公差和基本偏差的应用教学难点:1. 公差带与配合的选择方法2. 标准公差和基本偏差的应用教学过程:第一课时一、导入1. 结合实际生产中的例子,引出公差配合的概念和作用。

2. 强调公差配合在机械加工中的重要性。

二、基本概念1. 公差:零件尺寸允许的最大变动量。

2. 配合:两个或多个零件在装配过程中相互接触的部分,其尺寸和形状必须满足一定的要求。

3. 公差带:表示公差大小的范围,通常用带形图表示。

三、公差带与配合的选择方法1. 根据零件的功能要求选择合适的配合。

2. 根据零件的加工精度和成本要求选择合适的公差带。

四、标准公差和基本偏差的应用1. 标准公差:根据国家标准规定的公差等级,确定零件尺寸的公差范围。

2. 基本偏差:表示公差带相对于基本尺寸的位置,分为上偏差和下偏差。

五、课堂练习1. 根据实际案例,分析公差配合的选择方法。

2. 根据给定的公差等级,确定标准公差和基本偏差。

第二课时一、复习上节课内容1. 复习公差配合的基本概念、作用和分类。

2. 回顾公差带与配合的选择方法。

二、案例分析1. 分析实际生产中的公差配合案例,引导学生分析公差配合的选择方法和应用。

2. 学生分组讨论,总结案例中的公差配合特点。

三、实践操作1. 学生分组进行公差配合的实践操作,如绘制公差带图、确定标准公差和基本偏差等。

2. 教师巡回指导,解答学生在实践操作中遇到的问题。

四、总结与反思1. 学生总结本节课所学内容,分享实践操作的心得体会。

2. 教师点评学生的实践操作,指出优点和不足,提出改进建议。

《公差与配合教案A》课件第一章:课程介绍1.1 课程背景本课程旨在帮助学生了解和掌握公差与配合的基本概念、原理和应用。

通过本课程的学习,学生将能够理解公差与配合在机械设计和制造中的重要性,以及如何正确选择和使用公差与配合。

1.2 课程目标通过本课程的学习,学生将能够:了解公差与配合的基本概念和原理;掌握公差与配合的选用方法和步骤;能够应用公差与配合知识解决实际工程问题。

第二章:公差与配合的基本概念2.1 公差公差是指零件加工尺寸的允许变动范围。

公差的大小取决于零件加工的精度要求和实际加工条件。

公差的大小直接影响到零件的配合质量和性能。

2.2 配合配合是指两个或多个零件之间的相互关系。

配合分为过盈配合和间隙配合两种类型。

过盈配合是指零件之间的配合尺寸有一定的过盈量,间隙配合是指零件之间的配合尺寸有一定的间隙。

2.3 公差与配合的关系公差和配合是密切相关的概念。

公差决定了零件加工尺寸的精度,配合决定了零件之间的相互关系。

在机械设计和制造过程中,需要根据零件的使用条件和性能要求合理选择公差和配合。

第三章:公差的选用方法3.1 基本尺寸的确定基本尺寸是指零件加工尺寸的基准尺寸。

基本尺寸的确定需要考虑零件的使用条件和性能要求,以及加工工艺的限制。

3.2 公差的选用步骤公差的选用步骤包括:根据零件的使用条件和性能要求确定公差等级;参考加工工艺和成本考虑公差的大小;综合考虑零件的配合关系和制造误差。

第四章:配合的选用方法4.1 过盈配合的选用过盈配合适用于需要防止相对运动的零件,如轴承和轴套。

过盈配合的选用需要考虑零件的加工尺寸精度和配合关系。

4.2 间隙配合的选用间隙配合适用于需要相对运动的零件,如传动带轮和齿轮。

间隙配合的选用需要考虑零件的加工尺寸精度和配合关系。

4.3 过渡配合的选用过渡配合适用于需要一定运动和防止相对运动的零件,如联轴器和销轴。

过渡配合的选用需要考虑零件的加工尺寸精度和配合关系。

第五章:公差与配合在实际工程中的应用5.1 公差与配合在机械设计中的应用在机械设计过程中,需要根据零件的使用条件和性能要求合理选择公差与配合。

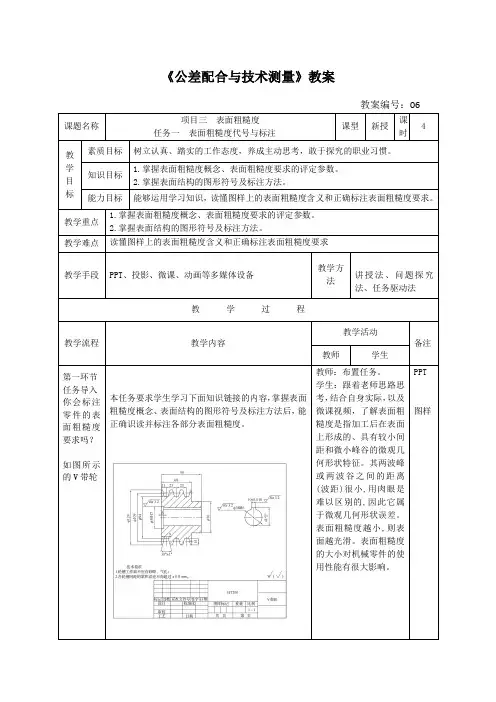

《公差配合与技术测量》教案教案编号:06本任务要求学生学习下面知识链接的内容,掌握表面粗糙度概念、表面结构的图形符号及标注方法后,能正确识读并标注各部分表面粗糙度。

一、表面结构要求的概念经过机械加工或用其他加工方法获得的零件表面,由于加工过程中的塑性变形、机床的高频振动以及刀具在加工表面留下的切削痕迹等原因,零件的表面不可能是绝对光洁的,如图所示。

表面粗糙度是表述零件表面峰谷的高低程度和间距状况等微观几何形状特性的术语。

它对于零件摩擦、磨损、配合性质、疲劳强度、接触刚度等都有显著影响,是评定零件表面质量的一项重要指标。

二、表面结构要求的评定参数(一)基本术语及定义1.实际轮廓实际轮廓是指平面与实际表面相交所得的轮廓线,如图所示。

按相截方向不同,实际轮廓分为横向实际轮廓和纵向实际轮廓。

2.取样长度(lr)取样长度(lr)是用于判别被评定轮廓的不规则特征的x轴方向上的长度,即具有表面粗糙度特征的一段基准线长度。

3.评定长度(ln)评定长度是用于判别被评定轮廓的 x 轴方向上的长度。

它可包括一个或几个取样长度,如图所示。

4.轮廓中线轮廓中线是具有几何轮廓形状并划分轮廓的基线。

它有轮廓的最小二乘中线和轮廓的算术平均中线两种。

4.轮廓峰顶线轮廓峰顶线是指在取样长度内,平行于基准线并通过轮廓最高点的线,如图所示。

5.轮廓谷底线轮廓谷底线是指在取样长度内,平行于基准线并通过轮廓最低点的线,如图所示。

(二)表面粗糙度的评定参数1.与高度特性有关的参数(幅度参数)(1)评定轮廓的算术平均偏差Ra,即在一个取样长度lr 内,轮廓上各点至基准线的距离的绝对值的算术平均值。

如图所示。

(2)轮廓的最大高度Rz,即在一个取样长度lr 内,最大轮廓峰高Zp 和最大轮廓谷深Zv 之和的高度。

如图所示。

2.表面粗糙度的参数值(1)在一般情况下,测量Ra 和Rz 时,推荐按书中表选用对应的取样长度及评定长度值,对于轮廓单元宽度较大的端铣、滚铣及其他大进给走刀量的加工表面,应在标准规定的取样长度系列中选取较大的取样长度值。

公差配合与技术测量教案第一章:概述1.1 课程介绍本课程旨在让学生了解和掌握公差配合与技术测量的基础知识,培养学生进行尺寸控制和质量检测的能力。

1.2 教学目标(1)理解公差配合的基本概念;(2)掌握尺寸公差、形状公差和位置公差的概念及分类;(3)了解技术测量的基本原理和方法。

1.3 教学内容(1)公差配合的基本概念;(2)尺寸公差、形状公差和位置公差的概念及分类;(3)技术测量的基本原理和方法。

第二章:尺寸公差2.1 教学目标(1)掌握尺寸公差的基本概念;(2)了解尺寸公差的标注方法和限制;(3)熟悉尺寸公差在实际工程中的应用。

2.2 教学内容(1)尺寸公差的基本概念;(2)尺寸公差的标注方法;(3)尺寸公差的限制;(4)尺寸公差在实际工程中的应用。

第三章:形状公差3.1 教学目标(1)掌握形状公差的基本概念;(2)了解形状公差的分类及标注方法;(3)熟悉形状公差在机械加工中的应用。

3.2 教学内容(1)形状公差的基本概念;(2)形状公差的分类及标注方法;(3)形状公差在机械加工中的应用。

第四章:位置公差4.1 教学目标(1)掌握位置公差的基本概念;(2)了解位置公差的分类及标注方法;(3)熟悉位置公差在机械加工中的应用。

4.2 教学内容(1)位置公差的基本概念;(2)位置公差的分类及标注方法;(3)位置公差在机械加工中的应用。

第五章:技术测量5.1 教学目标(1)掌握技术测量的基本原理;(2)了解常用测量工具及使用方法;(3)熟悉测量误差及减小方法。

5.2 教学内容(1)技术测量的基本原理;(2)常用测量工具及使用方法;(3)测量误差及减小方法。

第六章:公差配合在工程中的应用6.1 教学目标(1)理解公差配合在工程中的重要性;(2)掌握公差配合在设计、生产和使用过程中的应用;(3)了解公差配合在提高产品质量和降低成本中的作用。

6.2 教学内容(1)公差配合在工程中的重要性;(2)公差配合在设计、生产和使用过程中的应用;(3)公差配合在提高产品质量和降低成本中的作用。

《公差配合与技术测量》教案最全面一、教学目标1. 知识与技能:(1)理解公差配合的基本概念及其在机械设计中的重要性;(2)掌握基本尺寸、极限尺寸和公差的概念;(3)学会运用公差配合知识解决实际问题。

2. 过程与方法:(1)通过实例分析,培养学生的动手能力和实际操作技能;(2)学会使用测量工具,提高测量精度。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对机械制造行业的兴趣和热情;(2)培养学生认真负责、细致观察的职业素养。

二、教学内容1. 公差配合的基本概念(1)基本尺寸、极限尺寸和公差的概念;(2)公差配合的分类及应用。

2. 公差配合的计算(1)基本公差、标准公差和极限公差的关系;(2)线性尺寸、角度尺寸和圆柱尺寸的公差计算方法。

3. 公差配合在机械设计中的应用(1)公差配合在轴和孔配合中的应用;(2)公差配合在齿轮传动中的应用。

三、教学重点与难点1. 教学重点:(1)公差配合的基本概念及其计算方法;(2)公差配合在机械设计中的应用。

2. 教学难点:(1)公差配合的计算方法;(2)公差配合在实际问题中的应用。

四、教学方法1. 讲授法:讲解公差配合的基本概念、计算方法和应用实例;2. 演示法:展示测量工具的使用方法和实际操作过程;3. 实践操作法:学生动手实践,提高测量精度。

五、教学准备1. 教材:《公差配合与技术测量》;2. 教具:测量工具(卡尺、千分尺等)、示教模型;3. 课件:公差配合的相关图片、图表和实例。

六、教学过程1. 引入新课:通过一个实际案例,介绍公差配合在机械设计中的重要性。

2. 讲解基本概念:讲解基本尺寸、极限尺寸和公差的概念,并通过示例进行说明。

3. 公差配合的计算:讲解基本公差、标准公差和极限公差的关系,并通过实例演示公差配合的计算方法。

4. 应用实例:分析公差配合在轴和孔配合、齿轮传动等方面的应用。

5. 总结与练习:对本节课的内容进行总结,布置相关的练习题目。

七、作业布置1. 复习本节课的内容,整理笔记;2. 完成练习题目,包括公差配合的计算和应用实例。

公差配合与技术测量教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)理解公差配合的基本概念;(2)掌握公差配合的选用方法;(3)了解技术测量基本原理及方法。

2. 过程与方法:(1)通过实例分析,培养学生的实际操作能力;(2)运用讨论法,提高学生分析问题和解决问题的能力。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对机械制造行业的兴趣;(2)树立学生严谨、细致的工作态度。

二、教学内容1. 公差配合的基本概念(1)公差、基本偏差、配合的概念;(2)公差带、配合带的意义。

2. 公差配合的选用方法(1)查公差表;(2)根据实际需求确定配合类型;(3)计算公差配合。

3. 技术测量基本原理及方法(1)长度测量原理;(2)角度测量原理;(3)形状和位置误差测量方法。

三、教学重点与难点1. 教学重点:(1)公差配合的基本概念;(2)公差配合的选用方法;(3)技术测量基本原理及方法。

2. 教学难点:(1)公差配合的选用方法;(2)技术测量中涉及的复杂计算。

四、教学方法1. 讲授法:讲解公差配合的基本概念、选用方法及技术测量的基本原理;2. 实例分析法:分析实际案例,让学生更好地理解公差配合的选用方法;3. 讨论法:分组讨论技术测量中的问题,培养学生的分析问题和解决问题的能力;4. 实践操作法:安排实验室实践,让学生亲自动手操作,提高实际操作能力。

五、教学过程1. 引入新课:通过展示机械零件图纸,引导学生思考公差配合的重要性;2. 讲解公差配合的基本概念,让学生了解公差、基本偏差、配合等基本概念;3. 讲解公差配合的选用方法,让学生学会如何根据实际需求确定配合类型和计算公差配合;4. 讲解技术测量的基本原理及方法,让学生掌握长度测量、角度测量和形状位置误差测量的方法;5. 安排实验室实践,让学生亲自动手操作,巩固所学知识;6. 课堂小结:总结本节课的主要内容,强调公差配合在机械制造行业中的重要性;7. 布置作业:布置有关公差配合与技术测量的练习题,巩固所学知识。

公差与配合教案教案标题:公差与配合教案教案目标:1. 理解公差和配合的概念以及其在工程中的重要性。

2. 掌握公差与配合的基本术语和计算方法。

3. 能够应用公差与配合的知识解决实际工程问题。

教学重点:1. 公差和配合的定义和意义。

2. 常用的公差与配合标准。

3. 公差与配合的计算方法。

4. 实际工程中公差与配合的应用。

教学难点:1. 公差与配合的计算方法的理解和应用。

2. 在实际工程中灵活运用公差与配合的知识解决问题。

教学准备:1. 教师准备:教案、教学课件、实例题目、计算工具等。

2. 学生准备:教材、笔记本、计算器等。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 教师通过提问引入话题,例如:“你们在日常生活中是否遇到过装配不合适的问题?为什么会出现这种情况?”2. 学生回答后,教师解释公差和配合的概念,并强调其在工程中的重要性。

二、讲解与示范(15分钟)1. 教师通过教学课件讲解公差和配合的定义和意义,介绍常用的公差与配合标准。

2. 教师通过实例演示公差与配合的计算方法,包括最大公差、最小公差和配合间隙的计算等。

三、练习与巩固(20分钟)1. 学生个人或小组完成一些公差与配合的计算题目,教师提供指导和解答。

2. 学生互相交流并讨论解题思路,教师进行点评和总结。

四、应用与拓展(15分钟)1. 教师引导学生思考公差与配合在实际工程中的应用,例如汽车零部件的装配、机械设备的制造等。

2. 学生分组进行小组讨论,选择一个实际工程问题,并应用公差与配合的知识给出解决方案。

五、总结与反思(5分钟)1. 教师对本节课的内容进行总结,并强调公差与配合的重要性。

2. 学生对本节课的学习进行反思,提出问题和建议。

教学延伸:1. 学生可通过阅读相关教材和参考资料进一步深入了解公差与配合的知识。

2. 学生可进行更多的实例计算和应用练习,提高解决实际问题的能力。

教学评估:1. 教师观察学生的参与情况和讨论表现。

2. 教师布置作业,要求学生完成一些公差与配合的计算题目。

《公差配合与技术测量》教案最全面一、教学目标1. 让学生了解并掌握公差配合的基本概念和原理。

2. 使学生熟悉并能够运用技术测量方法来检测和控制尺寸公差。

3. 培养学生运用公差配合与技术测量知识解决实际问题的能力。

二、教学内容1. 公差配合的基本概念:公差、配合、间隙、过盈、过渡配合。

2. 公差配合的等级:IT、JT、MT、HT、ST。

3. 尺寸公差、形状公差、位置公差的概念及其标注。

4. 技术测量方法:长度测量、角度测量、形状和位置测量。

5. 测量工具:卡尺、千分尺、百分表、测微仪、投影仪等。

三、教学重点与难点1. 重点:公差配合的基本概念、公差配合的等级、尺寸公差、形状公差、位置公差的标注及应用。

2. 难点:公差配合的计算、技术测量方法的运用、测量工具的使用。

四、教学方法与手段1. 采用讲授、讨论、案例分析相结合的教学方法。

2. 使用多媒体教学,展示公差配合与技术测量的相关图片和视频。

3. 组织学生进行实际操作,熟悉测量工具的使用。

五、教学安排1. 第一课时:介绍公差配合的基本概念和原理。

2. 第二课时:讲解公差配合的等级及其应用。

3. 第三课时:讲解尺寸公差、形状公差、位置公差的标注。

4. 第四课时:介绍技术测量方法及其应用。

5. 第五课时:讲解测量工具的使用方法和技巧。

六、教学过程1. 引入新课:通过展示实际产品中的配合实例,引发学生对公差配合与技术测量的好奇心,激发学习兴趣。

2. 讲解与演示:教师讲解公差配合的基本概念,配合等级的选用原则,并通过多媒体演示公差配合的图示和动画,帮助学生理解。

3. 案例分析:分析实际工程中的尺寸公差、形状公差和位置公差案例,让学生学会公差的标注和理解。

4. 实践操作:学生分组使用测量工具,进行实际测量练习,掌握测量方法和技巧。

5. 总结与复习:教师引导学生总结公差配合与技术测量的重要知识点,布置复习题,巩固学习成果。

七、教学评估1. 课堂问答:教师通过提问方式检查学生对公差配合基本概念的理解程度。

第1篇课时:2课时教学对象:机械制造与自动化专业学生教学目标:1. 理解公差配合的基本概念,掌握公差与配合的基本原则。

2. 掌握基本偏差、标准公差、配合等级等基本术语及其应用。

3. 能够运用公差配合知识进行零件的尺寸设计和公差选择。

4. 培养学生的实际操作能力和解决问题的能力。

教学重点:1. 公差配合的基本概念和原则。

2. 基本偏差、标准公差、配合等级的识别和应用。

3. 公差配合在实际零件设计中的应用。

教学难点:1. 基本偏差、标准公差、配合等级的选取。

2. 公差配合在实际零件设计中的应用。

教学准备:1. 教学课件。

2. 实际零件样品或图片。

3. 教学参考书。

教学过程:第一课时一、导入1. 引导学生回顾机械加工过程中,零件尺寸精度对产品性能的影响。

2. 提出公差配合在机械制造中的重要性。

二、新课讲授1. 介绍公差配合的基本概念,包括互换性、尺寸公差、形状公差、位置公差等。

2. 讲解基本偏差、标准公差、配合等级等基本术语及其应用。

3. 分析公差配合的原则,如最大实体原则、最小实体原则、标准公差原则等。

三、案例分析1. 通过实际零件样品或图片,分析公差配合在实际设计中的应用。

2. 学生分组讨论,分析零件的公差配合要求。

四、课堂练习1. 学生根据所学知识,进行零件尺寸设计和公差选择。

2. 教师指导学生完成练习,解答学生疑问。

第二课时一、复习导入1. 回顾上一节课所学内容,检查学生对公差配合知识的掌握情况。

2. 针对学生掌握不好的部分进行讲解。

二、深化讲解1. 详细讲解基本偏差、标准公差、配合等级的选取方法。

2. 分析公差配合在实际设计中的应用,如轴孔配合、齿轮啮合等。

三、课堂练习1. 学生根据所学知识,进行更复杂的零件尺寸设计和公差选择。

2. 教师指导学生完成练习,解答学生疑问。

四、总结与反馈1. 总结本节课所学内容,强调公差配合在实际设计中的重要性。

2. 收集学生反馈,了解学生对公差配合知识的掌握情况。

《公差配合与技术测量》教案最全面一、教学目标1. 知识与技能:(1)理解公差配合的基本概念;(2)掌握公差配合的选用方法;(3)了解技术测量基本原理及方法。

2. 过程与方法:(1)通过实例分析,培养学生解决实际问题的能力;(2)运用小组讨论法,培养学生团队合作精神。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对机械制造行业的兴趣;(2)增强学生对公差配合与技术测量重要性的认识。

二、教学内容1. 公差配合的基本概念(1)公差、偏差的定义及关系;(2)基本公差、配合公差的概念;(3)公差带的表示方法。

2. 公差配合的选用方法(1)根据设计要求确定公差等级;(2)选用配合时需考虑的使用条件;(3)常见配合的选用原则。

三、教学重点与难点1. 教学重点:(1)公差配合的基本概念;(2)公差配合的选用方法。

2. 教学难点:(1)公差、偏差的关系;(2)公差配合选用原则的灵活运用。

四、教学方法1. 讲授法:讲解公差配合的基本概念、选用方法及实例分析。

2. 小组讨论法:讨论公差配合选用原则在实际工程中的应用。

3. 实践操作法:引导学生参与实际测量操作,提高动手能力。

五、教学准备1. 教学资源:教材、多媒体课件、测量工具(如卡尺、千分尺等)。

2. 教学环境:实验室或教室。

六、教学过程1. 引入新课:通过展示实际零部件,引导学生了解公差配合在工程中的应用。

2. 讲解基本概念:介绍公差、偏差等基本概念,阐述它们之间的关系。

3. 实例分析:分析实际案例,让学生掌握公差配合的选用方法。

4. 小组讨论:引导学生探讨公差配合选用原则在实际工程中的应用。

5. 实践操作:组织学生进行测量工具的使用练习,提高动手能力。

七、课堂练习1. 填空题:(1)公差是指允许尺寸___的变动范围。

(2)基本公差是指在一定___条件下,允许尺寸变动的最小单位。

2. 选择题:(1)下列哪种配合属于过盈配合?(A. H7/k6 B. H7/n6 C. H7/d6 D. H7/m6)(2)在选用公差配合时,主要考虑的使用条件是___。

《公差与配合教案》课件第一章:绪论1.1 课程介绍理解本课程的目的和意义掌握课程的主要内容和教学要求1.2 公差与配合的基本概念公差与配合的定义公差与配合的作用公差与配合的分类第二章:公差配合的基础知识2.1 公差配合的基本参数基本尺寸公差配合2.2 公差配合的选用方法标准公差配合选用方法基本尺寸的确定公差等级的选用第三章:公差配合的计算与应用3.1 单一公差配合的计算公差配合的计算公式极限偏差计算极限配合计算3.2 多重公差配合的计算与应用多重公差配合的概念多重公差配合的计算方法多重公差配合的应用实例第四章:公差配合在机械设计中的应用4.1 公差配合在零件设计中的应用零件设计的基本原则公差配合在零件设计中的作用实例分析4.2 公差配合在装配中的应用装配的基本概念公差配合在装配中的作用实例分析第五章:公差配合的测量与控制5.1 公差配合的测量方法测量工具与设备测量方法与步骤测量误差分析5.2 公差配合的控制方法质量控制方法过程控制方法统计过程控制方法第六章:典型配合案例分析6.1 案例一:轴与孔的配合分析轴与孔配合的公差设计讨论配合公差对零件性能的影响解析实际应用中的问题与解决方案6.2 案例二:螺纹配合介绍螺纹的基本概念和公差配合要求探讨螺纹配合在实际应用中的关键因素分析螺纹配合的公差控制方法第七章:现代制造技术对公差配合的要求7.1 精密加工技术分析精密加工技术对公差配合的影响探讨精密加工中公差配合的特殊要求实例介绍精密加工技术在实际生产中的应用7.2 表面处理技术理解表面处理技术对公差配合的影响掌握表面处理技术中的公差控制要点案例分析表面处理技术在配合中的应用第八章:计算机辅助设计与制造中的公差配合8.1 CAD/CAM技术在公差配合中的应用了解CAD/CAM技术的基本原理探讨CAD/CAM技术在公差设计中的应用实例分析CAD/CAM技术提高公差配合效率的案例8.2 公差配合的数字化管理掌握数字化管理的基本概念探讨数字化管理在公差配合中的优势实例分析数字化管理在大型项目中的应用第九章:公差配合在工程实践中的应用问题9.1 公差配合与成本控制分析公差配合与成本控制的关系探讨如何在保证公差要求的控制成本实例介绍成本控制中的公差配合策略9.2 公差配合与质量控制理解公差配合在质量控制中的重要性掌握质量控制中公差配合的应用方法案例分析公差配合在质量控制中的成功应用第十章:总结与展望10.1 课程总结回顾整个课程的主要内容强调公差配合在机械设计中的重要性总结公差配合在现代制造业中的应用趋势10.2 未来展望探讨公差配合在新技术发展中的挑战与机遇预测公差配合在未来制造技术中的发展方向激发学生对公差配合未来发展的思考与探索重点解析重点:1. 公差配合的基本概念、分类和作用2. 公差配合的基本参数及其选用方法3. 公差配合的计算公式和应用实例4. 公差配合在零件设计和装配中的应用5. 公差配合的测量方法和控制方法6. 轴与孔、螺纹等典型配合案例的分析7. 精密加工技术和表面处理技术对公差配合的要求8. CAD/CAM技术在公差配合中的应用和数字化管理9. 公差配合与成本控制、质量控制的关系及应用实例难点:1. 公差配合的计算方法和多重公差配合的计算2. 公差配合在复杂机械设计和装配中的应用3. 精密加工技术和表面处理技术对公差配合的影响和控制4. CAD/CAM技术在公差配合中的应用和数字化管理的实施5. 公差配合在质量控制和成本控制中的应用策略。

公差与配合课程设计一、教学目标本课程的教学目标是使学生掌握公差与配合的基本概念、原理和方法,能够运用公差与配合的知识解决实际工程问题。

具体目标如下:1.知识目标:(1)了解公差与配合的基本概念、分类和表示方法;(2)掌握公差带、配合间隙、过盈配合等基本原理;(3)熟悉尺寸公差、形状公差和位置公差的概念及应用;(4)掌握基本尺寸、基准和极限尺寸的定义及计算方法。

2.技能目标:(1)能够运用公差与配合的知识进行尺寸设计;(2)能够根据设计要求选择合适的配合;(3)能够计算和分析零件的公差带和配合间隙;(4)能够解决实际工程中的公差与配合问题。

3.情感态度价值观目标:(1)培养学生对机械工程的兴趣和热情;(2)培养学生严谨、细致的工作态度;(3)培养学生团队协作、沟通交流的能力。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个部分:1.公差与配合的基本概念、分类和表示方法;2.公差带、配合间隙、过盈配合的基本原理;3.尺寸公差、形状公差和位置公差的概念及应用;4.基本尺寸、基准和极限尺寸的定义及计算方法;5.尺寸设计、配合选择、公差带和配合间隙的计算与分析;6.实际工程中的公差与配合问题解决方法。

三、教学方法为了提高学生的学习兴趣和主动性,本课程将采用多种教学方法,如讲授法、讨论法、案例分析法和实验法等。

1.讲授法:通过教师的讲解,使学生掌握公差与配合的基本概念、原理和方法;2.讨论法:学生进行小组讨论,培养学生的思考能力和团队协作精神;3.案例分析法:分析实际工程中的公差与配合问题,使学生能够将理论知识应用于实际;4.实验法:安排实验课程,使学生能够亲手操作,加深对公差与配合的理解。

四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,丰富学生的学习体验,我们将选择和准备以下教学资源:1.教材:《机械设计基础》等;2.参考书:《公差与配合实用手册》等;3.多媒体资料:公差与配合的图片、动画和视频等;4.实验设备:公差与配合实验装置、测量工具等。

《公差与配合教案》PPT课件第一章:引言1.1 课程背景介绍公差与配合在机械设计和制造领域的重要性解释本课程的目的和结构1.2 公差与配合的定义解释公差和配合的概念强调公差和配合在确保产品质量和功能中的作用1.3 公差与配合的应用范围讨论公差与配合在不同行业和产品中的应用举例说明公差与配合在汽车、电子和航空领域的应用第二章:公差的基本概念2.1 尺寸公差解释尺寸公差的概念和作用介绍标准尺寸公差等级2.2 形状公差解释形状公差的概念和作用介绍常见的形状公差类型2.3 位置公差解释位置公差的概念和作用介绍常见的位置公差类型第三章:配合的基本概念3.1 配合的定义和分类解释配合的概念和分类介绍过盈配合、过渡配合和间隙配合的特点和应用3.2 配合的选择原则讨论配合选择的原则和考虑因素介绍配合选择的方法和步骤3.3 配合的公差计算解释配合公差的概念和计算方法介绍配合公差的计算公式和示例第四章:公差与配合的表示方法4.1 尺寸表示方法介绍尺寸的表示方法和规则解释尺寸标注和尺寸公差表示的方法4.2 公差表示方法介绍公差的表示方法和规则解释公差标注和公差带表示的方法4.3 配合表示方法介绍配合的表示方法和规则解释配合标注和配合符号表示的方法第五章:公差与配合的应用实例5.1 轴与孔配合的应用实例讨论轴与孔配合的应用实例和注意事项举例说明不同配合类型在实际应用中的选择和应用5.2 机械零件公差配合的应用实例讨论机械零件公差配合的应用实例和注意事项举例说明公差配合在机械零件设计和制造中的应用5.3 产品设计中的公差配合优化讨论公差配合在产品设计中的优化方法和原则举例说明公差配合优化在提高产品质量和性能中的应用第六章:测量与检测6.1 测量基础介绍测量的基本概念和重要性解释测量方法和测量工具的选择原则6.2 尺寸测量讨论尺寸测量的方法和技巧介绍各种尺寸测量工具的使用方法和注意事项6.3 形状和位置测量解释形状和位置测量的方法和工具讨论形状和位置测量的误差分析和技术要求第七章:公差与配合在设计中的应用7.1 设计中的公差与配合考虑讨论在设计过程中公差与配合的重要性和考虑因素介绍设计中公差与配合的基本原则和方法7.2 尺寸链和公差带分析解释尺寸链和公差带的概念和作用介绍尺寸链和公差带的分析和应用方法7.3 设计实例分析分析实际设计案例中公差与配合的应用讨论设计实例中的公差与配合优化和调整第八章:公差与配合在制造中的应用8.1 制造过程中的公差与配合控制讨论制造过程中公差与配合的控制方法和措施介绍制造过程中公差与配合的检测和调整方法8.2 误差控制和质量保证解释误差控制和质量保证的重要性介绍误差控制和质量保证的方法和工具8.3 制造实例分析分析实际制造案例中公差与配合的应用讨论制造实例中的公差与配合问题和解决方案第九章:公差与配合在装配中的应用9.1 装配过程中的公差与配合考虑讨论装配过程中公差与配合的重要性和考虑因素介绍装配过程中公差与配合的基本原则和方法9.2 装配误差和调整解释装配误差的概念和来源介绍装配误差分析和调整方法9.3 装配实例分析分析实际装配案例中公差与配合的应用讨论装配实例中的公差与配合优化和调整第十章:总结与展望10.1 课程总结回顾本课程的主要内容和知识点强调公差与配合在机械设计和制造领域的重要性10.2 练习与思考题提供练习题和思考题以巩固学习成果鼓励学生进一步学习和探索公差与配合的深入知识10.3 展望未来发展趋势讨论公差与配合在未来的发展趋势和挑战激发学生对公差与配合领域的持续关注和研究兴趣重点解析本文主要介绍了公差与配合在机械设计和制造领域的重要性,以及其在不同行业和产品中的应用。

《公差配合与技术测量》教案最全面一、教学目标1. 知识与技能:(1)理解公差配合的基本概念及其在机械设计中的重要性;(2)掌握基本尺寸、极限尺寸和公差的概念;(3)学会运用公差配合知识解决实际问题。

2. 过程与方法:(1)通过案例分析,培养学生的动手能力和实际操作技能;(2)利用测量工具和仪器,提高学生的测量技能和数据处理能力。

3. 情感态度价值观:(1)培养学生对机械制造行业的兴趣和热情;二、教学内容1. 公差配合的基本概念(1)基本尺寸、极限尺寸和公差的概念;(2)公差配合在机械设计中的应用。

2. 公差配合的分类(1)间隙配合;(2)过盈配合;(3)过渡配合。

三、教学重点与难点1. 教学重点:(1)公差配合的基本概念及其在机械设计中的应用;(2)公差配合的分类及其特点。

2. 教学难点:(1)极限尺寸和公差的概念及其计算;(2)不同类型公差配合的选用原则。

四、教学方法1. 案例分析法:通过实际案例,让学生了解公差配合在机械设计中的重要性,提高学生的实践能力。

2. 实验操作法:让学生亲自动手进行测量实验,掌握测量工具的使用方法和数据处理技巧。

3. 讨论法:分组讨论,引导学生思考和探讨公差配合的实际应用问题,培养学生的团队协作能力。

五、教学过程1. 导入新课:简要介绍公差配合在机械设计中的重要性,激发学生的学习兴趣。

2. 知识讲解:讲解公差配合的基本概念、分类及其特点,引导学生理解并掌握相关知识点。

3. 案例分析:分析实际案例,让学生了解公差配合在机械设计中的应用,提高学生的实践能力。

4. 课堂互动:提问、回答问题,检查学生对知识点的掌握情况,及时进行反馈和讲解。

5. 实验操作:安排学生进行测量实验,掌握测量工具的使用方法和数据处理技巧。

6. 分组讨论:引导学生思考和探讨公差配合的实际应用问题,培养学生的团队协作能力。

7. 总结与布置作业:对本节课的主要内容进行总结,布置相关作业,巩固所学知识。

六、教学评价1. 课堂讲解评价:评估学生在课堂上的参与程度、提问和回答问题的表现,了解学生对公差配合基本概念的理解程度。