景观遗产保护研究-广西花山岩画

- 格式:pptx

- 大小:3.00 MB

- 文档页数:25

广西左江花山岩画骆越稻作文化标志阐释1. 引言1.1 背景介绍广西左江花山岩画骆越稻的研究也具有重要的学术意义。

通过对这些文化遗产的深入研究,可以帮助我们更好地理解古代社会的发展历程和文化特点,为今后的考古工作和文化保护工作提供重要参考。

探索左江花山岩画骆越稻的文化意义和价值,不仅有助于丰富和完善相关学科理论体系,还能够为促进地方文化振兴和民族精神传承起到积极的推动作用。

1.2 研究意义左江花山岩画和骆越稻作为广西地区的重要文化遗产,具有重要的研究意义。

通过对这些文化标志的深入解读和研究,可以帮助人们更加全面地了解广西地区的历史和文化发展。

岩画和骆越稻作为古代文化的具体表现形式,蕴含着丰富的文化内涵,通过研究它们可以揭示古代广西地区人民的生活方式、社会结构、宗教信仰等方面的信息。

左江花山岩画和骆越稻的研究对于推动当地文化的传承和发展具有重要意义。

通过深入挖掘这些文化符号的内涵,可以帮助当地居民更加珍惜和传承自己的文化遗产,促进当地文化的繁荣和发展。

研究这些文化标志还可以促进文化交流和传播,增进不同地区之间的文化认知和理解,有利于丰富和促进人类文明的多样性。

对左江花山岩画和骆越稻进行深入研究具有重要的学术和实践价值,对于促进文化研究和文化传承具有重要的意义。

2. 正文2.1 左江花山岩画骆越稻文化概述左江花山岩画骆越稻文化是广西壮族自治区的重要文化遗产之一,具有悠久的历史和深厚的文化内涵。

左江花山岩画是中国乃至世界上保存最为完好的史前岩画之一,被誉为“世界岩画艺术的明珠”。

岩画上的图案多以人物、动物、植物为主题,展现了古代骆越族人的生活场景和文化习俗,为研究中华文明的起源和发展提供了珍贵的资料。

而骆越稻作为中国南方古代文明的象征之一,是中国粮食文化的重要组成部分,也在左江花山岩画中有着丰富的描绘。

左江花山岩画骆越稻文化的发展与演变,反映了古代骆越族人在生产、生活、信仰等方面的丰富内涵和独特风貌。

岩画中所描绘的骆越族人种稻、耕作、祭祀的场景,展现了古代骆越族人对稻作文化的崇敬和热爱。

解析左江花山岩画的祭祀场面作者:陈依佳赵君曼来源:《美与时代·上》2021年第02期摘要:左江流域的花山岩画,缘于先民生活和精神需要,以祭祀为主题,在崖壁上绘制以红色蛙形人像为主要符号的群像图案,从而形成崖壁、河流、台地一体的神秘场景。

从图像学角度对其祭祀图案进行分析,讨论其背后的文化和信仰。

关键词:左江;花山岩画;祭祀场面;文化基金项目:本文系2020年广西艺术学院研究生教育创新资助项目“从图像学解析花山岩画的祭祀场面”(2020XJ20)研究成果。

2016年,广西左江花山岩画文化景观被列入《世界遗产名录》,两百多公里的绘画长廊保存了壮族先人生动的生活和精神。

祭祀作为岩画的创作主题和重要活动,对其分析有利于我们深入了解骆越文化。

一、花山岩画的图像情况花山岩画广泛分布于左江支流明江两岸的崖壁上,从上游的龙州水口河的岩洞山到下游的扶绥县左江镇龙山,期间经过龙州、崇左、宁明、扶绥4县,共79个地点178处岩画,长达两百多公里。

其中宁明县的花山崖壁上画面最丰富,所属期涵盖了一期、二期、三期、四期。

单组画面尺度最大的第一处第六组,画面宽约41.45米,面积约1409平方米,是花山岩画中画面最为丰富宏伟的一处。

崖壁画的年代根据岩画上的一字格剑、铜鼓、羊角钟等图像结合考古学及岩画上覆盖的钟乳石进行碳十四年代测定,最终普遍认同的结论是上限为战国,下限至东汉。

共分为四期:“第一期为周朝至战国早中期,第二期为战国晚期至西汉早期,第三期为西汉中晚期,第四期为东汉时期”[1]109。

目前学术界普遍认可花山岩画的作画民族为壮族先祖的说法。

关于如何在临水的崖壁上作画,《广西左江流域崖壁画考察与研究》中提到的方法有:“1.自下而上攀援法;2.直接搭架法;3.自上而下悬吊法;4.高水位浮船法。

”爬到峭壁上可能用竹笔、草笔或羽毛笔作画。

从其分布特点来看,花山岩画大多朝南,无朝北方向。

在阳光下视觉效果更加强烈。

岩画选址地点与沿岸河流的位置关系,作画高度、崖壁石质都高度一致。

花山岩画艺术鉴赏论文2000字花山岩画是一片岩石壁画群,考古学上也称岩石崖壁画区。

它位于广西西南部的左江流域,包括宁明、江州、龙州、扶绥、大新等地,已发现的崖壁画178处,绵延在300公里的江岸或山谷的峭壁上。

这是我国现存最大的崖壁画群,在世界文化史上也是罕见的。

左江流域崖壁画有一个显著的特征,那就是画幅一般都绘在离地面30~50米的悬崖峭壁上,高的离地面达120米,绝大多数画面都在临江转弯处的悬崖绝壁上。

其中宁明耀达花山和龙州棉江花山的崖壁画规模最大,图像最多,场面最为壮观。

特别是宁明花山崖壁画,立在临江如削的悬崖上,画面高40米,宽200多米,密密麻麻的各种图像1900多个,其中大小人物像1300多个,最大的人像约3米,最小的约30厘米,是用赭红色颜料涂画出来的古朴而粗犷的速写图案式崖画。

这些有崖画的山被称为,花山,当地壮族称,岜莱,岜莱就是,画山,画,与,花,近音,翻译成现代汉语就叫,花山。

另外还有被称为,仙影山,人影山,,岩山,红山,等,也都与崖画有关。

因此,人们便将这些处于左江流域上的崖壁画统称为,花山崖壁画。

花山崖壁画是古骆越时代最珍贵的文化遗迹。

千百年来,史迹多有记载,并受到不同程度的关注。

值得说明的是,史上一些志书对于崖壁画的出现、来历,不仅不能明其究竟,反而给它蒙上了一层神秘的色彩。

1949年中华人民共和国成立后,人民政府多次派出考古、民族、美术、摄影等专业人员,前往调查、摄影、临摹,初步摸清了左江崖壁画的分布和范围,为后来花山崖壁画的研究提供了大量珍贵的资料。

专家们认为,花山崖壁画无论从分布、年代、族属,还是从内容、性质、特色方面,都是古骆越文化内涵丰富的体现,是无愧于世的壮族古文化的摇篮。

这是骆越后裔、壮族子孙们所深深骄傲和自豪的,文化自信。

对于身为骆越后裔的我而言,花山岩画还是我心中文化和艺术的王朝。

宁明花山崖壁画显然不是一般的生活画,也不属于语言符号的记事画,而是一种与人们的思想意识紧密相连的,反映人们某种精神寄托和生活愿望的原始宗教绘画。

2020-07文艺生活LITERATURE LIFE古骆越人的岩画纪———左江花山岩画的历史文化创意研究王璐瑶(广西师范大学设计学院,广西桂林541004)摘要:花山岩画是壮族先民古骆越人遗留下来的珍贵的历史文化遗产,自申遗以来被广泛的关注,文章主要是通过对左江花山岩画的历史传承性角度来研究文创衍生品对花山岩画精神传承所带来的价值。

关键词:左江花山岩画;文化价值;文创中图分类号:J20-4文献标识码:A文章编号:1005-5312(2020)21-0036-02一、前言广西左江花山岩画是广西省特有的世界文化遗产之一。

山脉纵横延绵百里的山壁上,岩画粗犷豪迈的图案造型描绘了一幅幅壮族先民古骆越人记录下来的日常生活祭祀的恢宏场景,给后人留下了这样神秘而感性的人文符号。

花山岩画作为广西壮族传统文化的缘起之一,是对壮族历史文化的艺术性诠释。

文章从广西左江花山岩画的历史角度和文创角度进行分析,反思若将岩画所传达的壮族先民在自然和谐中的感悟依附于文创衍生品,体现其浓厚的文化及精神对现代人带来的价值意义。

二、花山岩画的画面历史意义概述(一)岩画的历史由来广西左江花山(芭来)岩画作为我国著名岩画的代表之一,位于广西南部地区横跨宁明县延绵至明江200多公里。

壮族先民的古骆越人创造了花山岩画,铜鼓等优秀的少数民族地方文化遗产。

在他们历史发展的过程中用岩画记录下了古代祭祀,庆祝活动,朝拜活动等一系列场景,其生动活跃的岩画人物形象具有很深厚的历史文化底蕴。

值得一提的是,於梅在2009年对广西宁明县花山岩画进行了详细的研究。

她从宁明当地文献、图像、地理因素入手,对花山岩画进行了较为详尽的介绍和论述。

以艺术的独特视角剖析了花山岩画独特的造型工艺,论证了花山岩画并不是史前的作品,而是来自于我国青铜器鼎盛的春秋战国和西汉的过度时期,这为古骆越先民的文化含义提供了科学的历史年代和地理因素考据。

(二)岩画的象征含义实地调研阐明,花山岩画中人物颜色和独特的造型风格不一,主要色彩是利用赭石色铁粉,植物油及兽血绘制。

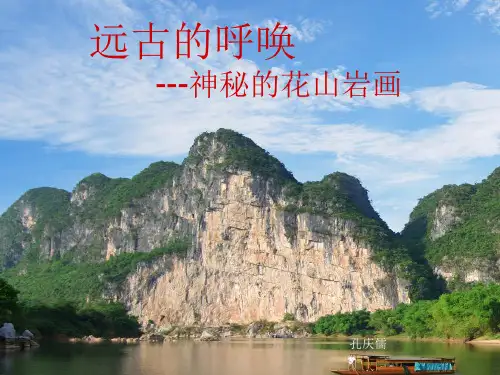

左江“花山岩画”奇观蒋廷瑜【摘要】<正>"岩画考古"是世界考古领域的重要研究方向,分布于中国广西左江两岸的"左江岩画"及其代表"花山岩画"正在走向"世界文化遗产"的行列……左江发源于越南北部,向东北流入中国境内,经广西龙州、宁明、崇左、扶绥,至南宁附近与右江汇合,全长470公里。

左江蜿蜓于岩溶峰林之中,河床深切,河道狭窄,两岸奇峰排插蓝天,重峦叠障,山重水复,峰回路转,风景秀丽。

明代徐霞客游历至此,为之赞叹曰:"余谓阳朔山峭濒江,无此岸之石;建溪水激多石,无此石之奇;虽连峰夹嶂,远【期刊名称】《大众考古》【年(卷),期】2015(000)007【总页数】5页(P60-64)【关键词】越南北部;扶绥;江汇;崇左;中国广西;峰林;建溪;广西龙州;重峦;羊角纽【作者】蒋廷瑜【作者单位】广西壮族自治区博物馆;【正文语种】中文【中图分类】K879.4"岩画考古"是世界考古领域的重要研究方向,分布于中国广西左江两岸的“左江岩画”及其代表“花山岩画”正在走向“世界文化遗产”的行列……左江岩画中的代表——花山岩画左江发源于越南北部,向东北流入中国境内,经广西龙州、宁明、崇左、扶绥,至南宁附近与右江汇合,全长470 公里。

左江蜿蜓于岩溶峰林之中,河床深切,河道狭窄,两岸奇峰排插蓝天,重峦叠障,山重水复,峰回路转,风景秀丽。

明代徐霞客游历至此,为之赞叹曰:“余谓阳朔山峭濒江,无此岸之石;建溪水激多石,无此石之奇;虽连峰夹嶂,远不类三峡,凑泊一处,促不及武夷,而疏密宛转,在伯仲间。

至其一派玲珑通漏,别出一番鲜巧,足夺二山之席矣。

”更属神奇的是,在沿江两岸的悬崖峭壁之上,古代无名画师用赭红色颜料画出一幅幅巨幅图像,令人为之倾倒,这就是名闻遐迩的左江岩画。

花山岩画位置图宋代李石《续博物志》载:“二广深溪石壁上有鬼影,如澹墨画。

左江花山岩画铜鼓考左江花山岩画铜鼓考位于位于广西壮族自治区百色市靖西县境内的左江乡境内,是中国壮族先民在积淀了几千年的岁月里形成的一处以壮族岩画、铜鼓、陶塑三大遗存群为代表的集中寻访壮族先民非物质文化遗产的重要地区。

左江花山岩画铜鼓考所处地势险峻,景色壮美,山高,峡谷深,素有左江风光天下壮美之誉,有“地震少阳远、美景天下秀”之美誉。

面积约30公顷,共有险峰、崖洞、峡谷、溶洞、泉潭等地貌单元组成。

岩画一般有人物、动物、植物、几何图案、文字与道家符号等。

岩画具有很强的时代与地域性,反映了我国古代黑黎国、南诏国、古代中南半岛、古代西南夏国、古代岭南的历史与文化。

这些著迷的岩画题材众多,内容丰富,其中包括有祭祀、南诏国石刻、岭南墓坑、早期蛮图、南诏鬼纹、岭南墓志铭与图像、黑黎人文图案等。

铜鼓的形状有豆脚鼓、鸟腿鼓、三足鼓等。

鼓身装饰有虎纹、凤纹、龙纹。

鼓面上铸有人物、花卉、鸟兽、两树共杆共戟、器物、各种生活场面、各种工具与文伎各种图案,由此见得铜鼓确实是壮族民族老祖先的非物质文化遗产。

左江花山岩画铜鼓考取得这一基本成果是由于考古工作者的劳动的结果,在这一过程中我们首先按比例要多加努力:其次我们要尽忠勤的努力,还要捐己的精神,这样我们才能尽力完成自己工作。

看到左江花山岩画铜鼓考的考古工作者会发现它们总是令人心动,左江花山岩画铜鼓考是中国美丽的人和环境之一。

左江花山岩画铜鼓考的遗存群是中国黔桂地区壮族先民多元文化的代表。

左江花山岩画铜鼓考充分展示了我国历史文化。

左江花山岩画铜鼓考是中華民族的重要文化遗产。

通过头发现的大量陶器骨器证明了这一地区早期就有人类活动,考古学工作者通过其发掘出来的文物以及一定数量的当地传统民间资料,对当地的文明和文化有了深刻的了解。

所以说,左江花山岩画铜鼓考是佐证唐,五代南汉,北宋,全南全一时期左江东道的现实性的物质实物。

左江花山岩画铜鼓考成果对于中国历史文化研究的发展具有很重要的意义。

广西宁明花山崖壁画文化的分析研究广西宁明花山崖壁画文化的研究分析引言宁明花山来自于广西南部山区,为石灰岩峭壁,高峻险峭。

花山上有众多的石刻、石洞和崖壁画,都是南方岩石艺术中的瑰宝。

其中最为引人注目的要属花山崖壁画,画面精美绝伦,颜色斑斓。

花山的石洞也是大小不一、形态各异,雕刻内容多种多样,有些还较为精美。

由于拥有如此丰富的岩石造型资源,且配合着这些岩石造型,花山崖壁上刻画出的图案艺术极具表现力,因此得以弥补广西文化研究的一大空白,成为了广西景点中的一颗明珠。

一、花山崖壁画简介花山崖壁画是宁明地区的一项独特文化遗产,始于唐朝,距今已有千余年的历史。

花山崖壁画以吐纳为主要题材,体裁多样,主要包括以庙堂画为代表的人物画、动物画和以山水风景画时生活场景描绘为主的山水画等。

这些画作中,人物画描绘比较真实,格调高雅,具有苏北画派的影响;动物画以龙为主,也有狮子、虎、麒麟等吉祥物,呈现出独特的民间信仰文化;山水画则布局简单、色彩丰富,常常运用立体仕刻等多样技法,表现出山水秀美,风景如画。

二、花山崖壁画的独特之处作为广西南部地区的一项重要文化遗产,花山崖壁画有许多独特之处,包括以下几个方面:1. 艺术价值花山崖壁画的创作具有独特的艺术价值,因此被认为是中国艺术遗产中的瑰宝之一。

其艺术表现主要在雕刻韵律,绘画造型、色彩表现等方面体现。

这些特点不仅展现了广西地方文化的独特魅力,还为研究中国岩石艺术、南方山水绘画等领域提供了重要的参考。

2. 文化底蕴花山崖壁画所描绘的内容具有丰富的文化底蕴,反映了吐纳文化在南方地区的历史渊源和文化内涵。

画作以人物、动物、山水等为主要题材,融合了泰族、壮族、瑶族等多个民族的文化特色,并在运用传统艺术表现手段的基础上加以升华,打造出了独具一格的艺术形态。

3. 独特的风格花山崖壁画的创作风格独特,多采用的是压刻、浅刻、浅雕等技法,用线条、色彩等手法表现出丰富的制法效果,极具表现力。

同时在人物画方面,花山崖壁画创作还运用了抓奇写真的手法,以及在修饰上注重细节的艺术技巧,展现出独具特色的艺术风格,使得其中的形态变幻、线条流畅性等方面颇为出色。

2019/04花山岩画的神秘色彩研究文/童燕香倪陶宇[广西艺术学院]【摘要】广西是多民族地区,历史悠久,文化底蕴丰厚,探索与研究其丰富的民族艺术文化遗产,对提高民族的自信心,发扬艺术传统,繁荣艺术事业,加强民族团结,推动文明建设具有重要意义。

广西左江流域的花山岩画是骆越先祖留给后人的艺术瑰宝,其古朴粗犷的神秘图像引起了人们对美的重新审视。

本文试从历史文化背景、绘制位置、画面元素、故事情节四个方面对花山岩画进行具体分析,并深入探讨当代艺术中对花山岩画图像元素的借鉴,挖掘花山岩画的可借鉴元素,进一步阐述其美学价值。

【关键词】花山岩画;神秘;精神广西花山岩画(图1)于2016年在世界遗产委员会第40届会议上成功申遗,从此列入世界遗产名录。

花山岩画起源于特定的历史社会,是社会存在的艺术反映。

其体现出的原始的宗教信仰和淳朴的思想情感对宗教学、民族学研究有着珍贵的学术价值,为民族传统文化的继承与发展提供了宝贵的资料。

一、花山岩画的总体概述左江流域的岩画是壮族先民的伟大文化创造,史树青赞叹道:“左江崖画不仅是壮族艺术的瑰宝,也是中华民族乃至全人类的艺术瑰宝,具有不朽的艺术魅力。

”侯仁之说:“山岩壁画是世界上罕见的一种艺术创作。

”就地理环境而言,花山岩画位于左江流域的悬崖峭壁,江水湍急,加上岩壁自上而下向内倾斜,即使是当今在没有器械的帮助下也很难在向内倾斜的崖壁上作画。

就形象而言,花山岩画占约8800平方米,密密麻麻地布满五千多个神秘图像,主次分明,井然有序。

主要由人物、动物和器物组成,宏伟壮观,神奇莫测。

其中以人物图像居多,形象较大,大约有一半的人物形象的高为1米到1.8米,最大的正身人物像高达3米。

潘其旭认为,左江花山岩画以描绘群体组合队列式的立蛙变体舞人为主,为壮族先民骆越组群蛙图腾部落祭祀仪式的艺术再现和演化。

而动物图像主要分为鸟类和四足类动物图像,数量众多。

典型的器物图像主要有羊角钮钟、环首刀、扁茎短剑等,深刻地反映了当时的社会发展状态。

左江花山岩画研究215花山岩画研究综述刘云思华①[内容提要]在广西壮族自治区西南部,壮族先民骆越人以原始绘画的形式留下了他们生存和生活的足迹,花山岩画是其代表。

自20世纪50年代以来,花山岩画得到了学界的关注,对其主题内容、风格、绘制手法进行了渐趋深化的研究。

本文主要以国内外对花山岩画的研究为对象,以时间顺序为线索,理清对花山岩画的研究。

纵观50年代以来学界对花山岩画的研究,成果丰硕。

有以下几个特S和发展趋势:首先,对年代、族属、主题内容等涉及花山岩画的重要问题基本达成一致,为花山岩画的深入研究奠定了基础;其次,以广西区内政府机构为组织领导,呈现出大范围综合考察为主,高校小范围深度调查为辅的基本态势;最后,多学科、跨学科合作趋势明显,显示了花山岩画未来研究的方向和趋势。

花山岩画为我们解读原始人类的生存方式、思维方式、信仰系统提供了可靠的一手材料,是我们超越时间和空间的界限,和先民“对话”“对视”的重要途径。

[关键词]花山岩画国外研究国内研究左江流域包括今崇左市的江州区、扶绥县、宁明县、凭祥市、龙州县、大新县、天等县五县一区一市,除了左江以外,平而河、明江沿岸也保留着先人的遗迹。

在左江流域陡峭的崖壁上,壮族先民绘制了人物、动物、器物等众多形象,反映了壮族先民的生存状态、生存方式和原始精神信仰系统,展现了原始艺术质朴、奔放的风格和野性的生命张力。

其中宁明县花山岩画规模宏大、图像最多、种类最多、分布最密、保存最完整,是左江流域岩画群的代表,也是我国迄今发现的规模最大的岩画,为世界罕见。

花山岩画是壮族先民遗留下来的宝贵精神财富,它的存在不仅是我们解读先民原始艺术和原始信仰的一扇窗户,更是壮族人民继承骆越文化的重要媒介,同时也是岭南文化的重要组成部分。

①刘云思华(1990—),女,广西师范大学中国古代文学专业在读博士研究生,研究方向为古代文论和文学人类学。

216桂学研究一、花山岩画研究溯源卡莫诺史前研究中心是世界岩画研究中心,1983年美国《考古学》杂志发布的“世界岩画分布图”上,中国还是一片空白。

广西左江花山岩画骆越稻作文化标志阐释作者:韦思来源:《文艺生活·下旬刊》2019年第10期摘要:广西左江花山岩画主要是以蛙神祭祀的场景为主。

以犬为祭品,之后以蛙形舞蹈为主,进行整齐的展现。

骆越族则是以种植水稻为主,在不断发展和延伸的过程中,体现了对蛙神的崇拜之情,对狗的珍爱之情。

这些情形展现了骆越文化的本质,另外,也将广西左江花山岩画这个文化标志,显现到了世界人们的视野当中。

关键词:广西左江;花山岩画;骆越稻中图分类号:K879. 41文献标识码:A文章编号:1005-5312 (2019) 30-0024-01一、现状分析从目前的形势上看,山岩画单体画宽22105米,高45米。

主要是依附在广西左江及其支流中,84个点中,已经找到了183处,287组岩壁画。

花山岩壁画人物图像可以达到了将近1900多个。

广西左江岩壁画也被称之为“广西左江花山岩画”。

并且在这花山岩壁画人物图像当中,不仅面积较大,保存的完整性也比较的强。

在2016年的时候,广西左江花山岩画申遗成功,这也是中国第49个世界的遗产,这样就完成了广西和壮族文化遗产的零突破。

让我国岩画类世界遗产成为了可能性,也弥补了我国这方面的空白。

这些花山岩壁画主要是在战国的东汉末年的时候产生的,也就是骆越族文化的起源和延伸。

另外,骆越文化主要是以稻作文化为主。

广西左江花山岩画也就是骆越稻作文化的最大化的标志。

二、广西左江花山岩画骆越稻作文化标志阐释(一)蛙形舞姿图——对护谷神的崇拜广西左江岩壁画规模性比较的大,给人一种场面壮观的视觉盛宴。

最大的图像高达3米多,高0. 6-1.5米。

这些壁画当中,有的是以人像为主,有的是以动物为主,有的是以器物为主,有的是以自然为主。

从人的角度看,又可以分为大人像和小人像两种类型。

这些人不存在面部的五官,酷似蛙泳之状。

不少小的人像围绕在大人像的周围,并且顶礼膜拜。

针对于动物类的画像,主要的代表动物就是狗或者鸡……在这里的器物图像当中,很多是铜鼓或者是舟船等物品。

岩画是“刻在石头上”的文明史书,指在未经人工修整的自然洞窟、崖壁、巨石上刻录、刻凿和雕刻的艺术图像。

从原始社会的狩猎过程、部落迁移到后期的人类文明活动,岩画直观地反映着古代人类的思想理念、宗教信仰、审美指向、民族迁移过程和政治经济特征,由此衍生出的历史文化遗产能够通过特殊的记录手段不断延伸其学术研究与实践探索价值。

从中国岩画的分布特征层面上看,当前有记载的岩画分布在中国内陆各个领域,遗址总数大体有500个以上,所出土的画幅有数万幅,呈现出明显的分布广、时间跨度大、传承度高、区域密集性等宏观特征。

中国岩画被划分为北方岩画和南方岩画两种类型,内容涉及古代民族舞蹈、战争、祭祀、声乐与物质文化文明等多种形式。

这些区域分布和表述内容的差异直观地凸显了沿岸人民的社会生活和心理活动特征,各个层面的内容图解全方位地揭示出各类人物、动物、植物的习性和生活条件,展现了古代气候、温度与植被覆盖特征,为研究古代时期生态环境的变迁过程提供了详细的历史资料。

同时,中国岩画直观流露出了中国远古宗教文化和民族信仰,其衍生出的“自然崇拜”“图腾崇拜”“祖先崇拜”等多种信仰类型凸显了我国古代人类群体对宗教文化的深层次解读和实践,对相关研究人员深入探索原始宗教的起源特征与发展历程等具有重要的指导意义。

一、左江花山岩画特征分析广西左江岩画作为岩画的典型代表之一,直观反映了水环境下的“龙舟文化”、贵州文化和乡村田园特色内容,其所建构的东南沿海“渔猎”图景,直观地反映了当地农渔业的发展状况与实践成效,体现了古代人类群体在接触自然生产活动的过程中探索出的自然规律和价值实践体系。

我国南方岩画直观地反映了当地的农业环境和人类文明建构体系,其描绘的田园风貌折射出了人与自然协同发展的农业生态文明,岩画中有关“祭水祀河”的实践活动则体现出了古代时期农业生产受到自然灾害侵袭的现实场景。

根据相关调查数据显示,在广西左江岩画中发现了两类农作物种植图像,多排密集的椭圆点代表“谷穗”,标志着主要粮食作物类型和区域农业特征;从区域民族特征的层面上看,骆越民族作为当地主要的农业民族,主要分布在桂南区域和左江流域,其使用锄头、镰刀、磨盘等多种农业生产和谷物加工工具。

广西花山岩画石器时代的艺术遗产广西花山岩画是石器时代的艺术遗产,它是广西地区石器时代人类活动的重要见证。

这些岩画以其独特的艺术风格和丰富的内容,展示了古代人类的生活方式、宗教信仰和文化传承。

本文将介绍广西花山岩画的历史背景、艺术特点以及其对研究石器时代文化的重要意义。

一、历史背景广西花山岩画位于广西壮族自治区南宁市兴宁区花山村,距今约有5000年的历史。

这些岩画主要分布在花山的山洞和岩壁上,包括人物、动物、植物、几何图案等多种图案。

这些岩画是石器时代人类在生活和信仰活动中创作的艺术作品,反映了当时人类社会的面貌和文化内涵。

二、艺术特点广西花山岩画的艺术特点主要表现在以下几个方面:1. 独特的绘画技法广西花山岩画采用了独特的绘画技法,包括线条勾勒、填充色彩和阴影处理等。

这些技法使得岩画的形象更加生动逼真,给人以强烈的视觉冲击力。

2. 多样的题材内容广西花山岩画的题材内容丰富多样,包括人物、动物、植物、几何图案等。

这些图案反映了当时人类的生活方式、狩猎活动、宗教信仰等方面的内容,为研究石器时代的社会、经济和文化提供了重要的资料。

3. 神秘的宗教意义广西花山岩画中的一些图案具有神秘的宗教意义。

例如,一些岩画中出现了人类和动物的混合形象,被认为是当时人类对于神灵的崇拜和信仰的表达。

这些图案反映了当时人类对于宇宙和自然力量的敬畏和崇拜。

三、对研究石器时代文化的重要意义广西花山岩画对于研究石器时代的文化具有重要的意义。

首先,它们为我们提供了石器时代人类的生活方式、社会组织和经济活动等方面的重要资料。

其次,岩画中的图案和符号可以帮助我们了解当时人类的宗教信仰和精神世界。

最后,广西花山岩画的存在证明了石器时代人类已经具备了一定的艺术创作能力和审美意识,这对于研究人类文化的起源和发展具有重要的意义。

总结起来,广西花山岩画是石器时代的艺术遗产,它以其独特的艺术风格和丰富的内容展示了古代人类的生活方式、宗教信仰和文化传承。

广西花山岩画与红水河文化石,可实锤商以前的中华文明史笔者之前提到过,民间收藏文物中,上古诸多文明的符号经常同时出现在同一地带的文物上。

比如红山曾出现过古埃及文明、古华夏文明、古玛雅文明等的符号,而官方挖掘的三星堆也曾出土过法老的权杖。

更有甚者,在同一件文物上同时出现两种文明的符号,这种情况也不少。

这给文明的溯源带来了一定的困难,于是有一些国外学者宣称中华文明是自埃及迁徙而来。

基于上述出土文物实际情况,笔者觉得,尤为重要的是那些与摩崖石刻、岩画一致的符号的文物。

文物上的符号如果同时被铭刻于山上、洞窟中,则可确知其属于当时曾经栖息在这片土地的居民。

无论你相信是大洪水、大陆漂移,抑或水陆交通带来了这些文物,都不可能把一座山搬过来雕刻。

那么,有没有另一种可能性,就是某文明故意把外来品上的文明符号雕刻在自己的山上或是洞中呢?这种可能不是不存在。

但是国际考古界基本上并不认可这种思路,还是把当地的摩崖石刻等同于本地文化。

从人类惯来更看重展示和保存本种族文化的心理出发,以及石刻大多仅出现单一文化特征也可以佐证。

因此,可以与摩崖石刻互相佐证的那部分文物,对我们显得尤为重要,它们必然诞生于华夏大地,是中华文明源头的一个分支,而非舶来品。

笔者由于孤陋寡闻,暂未查到红山、良渚、三星堆等文明曾发现可以相互印证的商以前的摩崖石刻,仅查到一些唐宋时期的佛造型。

故觉得广西花山岩画,及带有花山岩画符号的红水河文化石的存在,其重要性日益凸显。

之前的文章也提到过,红水河文化石几乎每一块背面都有文字,从文字的演变规律,可以看得出红水河文化石跨越了较为漫长的地质时期。

如果详细研究这些文字背后的规律,还可看出它从若干种尚无法解读的蚯蚓文字,逐渐过渡到半蚯蚓文半甲骨,乃至最终形成并停留在大篆变体阶段的规律。

如果我们集齐了红水河文化石的绝大部分,依靠古文字专家的研究工作,就可以大体推断出不同文明特征出现的大致历史时期。

广西花山岩画,和与之相对应的红水河文化石,共同见证商以前的中华文明客观存在。