浅谈结构主义及其代表作品

- 格式:doc

- 大小:77.00 KB

- 文档页数:2

从结构主义视角解读《麦田里的守望者》《麦田里的守望者》是美国文学作家杰罗姆·大卫·塞林格一生中唯一的一部长篇小说。

虽然小说只有十几万字,但它不仅对美国文学界和社会界产生了巨大的影响,而且还深深吸引了许多其他国家的青少年和家长以及教育人士的目光。

本文试图从结构主义角度,分别运用结构主义文学批评理论中的托多洛夫的叙事句法,索绪尔提出的二元对立批评方法和格雷马斯的行动元模式及符号矩阵理论依次分析小说的叙事深层结构,主人公霍尔顿的形象以及霍尔顿和其他人物之间的关系,从而挖掘文本内涵,剖析主题,得出启示。

论文的主体分为三部分。

第一部分分析小说文本的叙事深层结构,挖掘文本内涵。

托多洛夫认为文学作品里的每个故事都可以简化为纯粹的句法结构,得出“命题”和“序列”两个基本单位,建立一套叙事结构模式。

根据其理论,该部分得出了叙事表层结构,另外并在此基础上提炼概括出了小说文本的叙事深层结构。

该深层结构由三个命题组成:1.霍尔顿逃离熟悉的环境。

2.霍尔顿恍然顿悟。

3.霍尔顿回归现实生活。

论文在这部分最后挖掘出叙事深层结构下的内涵:霍尔顿的一系列行为逃离、顿悟、回归揭露出的是二战后美国社会青少年所面临的令人堪忧的教育状况。

其主要体现在四方面,分别是学校教育功利化,家庭教育被忽视,社会教育被腐蚀和个人教育意识缺乏。

第二部分分析主人公霍尔顿的形象,剖析主题。

索绪尔是最早在语言学研究中提出二元对立的思维方法。

他认为语言中的任何一个词或句都是在和另外的词或句形成二元对立的对比关系时,才表现出它的价值和意义。

在此之后,二元对立便成为结构主义文学批评中最重要的关系和最基本的方法。

它是分析文学作品人物形象和挖掘文学作品主题的有力工具。

本部分通过二元对立的批评方法分析了霍尔顿的英雄形象和反英雄形象,进一步挖掘出物质地狱和精神天堂二元对立的主题:首先揭示了二战后美国社会的异化现象,以及在异化环境下青少年面临的精神危机。

可由艺术规律解释清楚”(什克洛夫斯基语),是建立科学的批评方法的根基。

但艺术形式多种多样,结构主义并非一概它们感兴趣,艺术作品的系统与结构才是它关注的焦点。

结构主义及其主张结构主义是现代西方最有影响的社会思潮之一,它为社会科学和自然科学的多种学科提供了一种方法论。

在追溯结构主义发展的轨迹时,一般认为,它源于索绪尔语言学和俄国形式主义,中经布拉格语言学派进一步探索,至六、七十年代法国诸多名家纷纷发表新作而臻于繁荣。

不过,区别对待现代结构主义和布拉格学派还是有必要的,因为两者虽然不无共同之处,其间的差别却也不容忽视。

现代结构主义的先驱是法国社会人类学家列维-斯特劳斯( C. Levi-Strauss,1908—),他借用索氏理论来研究神话、仪式、亲缘关系、甚至饮食成规,其成名作是《结构主义人类学》(1958)。

在法国其他的结构主义学者中,罗兰·巴尔特( Roland Barthes,1915—)、阿尔杜塞( L. Althusser,1918—)、惹奈特( Gerard Genette,1930—)、福柯( M. Foucault,1926—)、拉康( Jacques Lacan,1901—)等人,与文学研究的关系比较密切。

但多样化和跨学科,仍是他们学术研究的总体特色。

几乎在结构主义鼎盛之时,另一位法国学者德雷达( Jacques Derrida,1930—)就提出了他的反面意见——解构( deconstruction )观,兼之结构主义巨匠巴尔特的学术兴趣渐渐有所转移,这一思潮在国际上的声誉便低落下来,继之进入了后结构主义时期。

就方法论而言,索绪尔那本被视为经典的著作《普通语言学教程》(1916)到底给了结构主义者一些什么样的启发呢?第一,索氏主张语言学关注的焦点,应该从历时研究(diachronic studies,即纵向地研究语言的历史发展)转向共时研究(synchronic studies,即把语言当作某一时间断面上的体系,横向加以研究)。

结合具体作品谈谈结构的艺术功能结构是艺术作品中非常重要的一个方面,它决定了作品整体的布局以及其中内容的组织方式。

一个良好的结构可以让观众更好地理解作品,增强作品的美感和艺术效果。

在下面的文章中,我将以莎士比亚的戏剧作品《哈姆雷特》为例进行阐述,并强调结构在该作品中的艺术功能。

《哈姆雷特》是莎士比亚最著名的戏剧作品之一,它以丹麦王子哈姆雷特的复仇故事为主线,探索了权力、背叛、疯狂以及道德等主题。

该剧的结构经过精心设计,通过不同的情节线索和角色关系来呈现复杂的故事情节和丰富的内涵。

首先,结构在《哈姆雷特》中起到了感知时间的功能。

这部作品采用了回顾和插叙的手法,通过旁白和哈姆雷特的独白来交代过去发生的事情,使观众可以更好地理解和回顾剧中发生的复杂事件。

同时,通过插曲的形式,剧中还展示了哈姆雷特内心的矛盾和痛苦。

这种时间结构的设计使观众能够透过不同时间段的情节和角色的交互来体验剧中人物的成长和变化,增强了观众的代入感和情感共鸣。

其次,结构在《哈姆雷特》中还起到了突出主题的功能。

这部戏剧在结构上采用了五幕结构,每一幕都围绕着复仇和道德这两个核心主题展开。

第一幕引入了丹麦国王被杀害以及复仇的动机,第二幕和第三幕探索了哈姆雷特与克劳狄斯的复杂关系,第四幕展示了复仇之路上的暗杀和死亡,而第五幕则呈现了最终的决斗和悲剧结局。

通过这种结构的布局,观众能够清楚地看到主题的展开和深化,加深对复仇和道德的理解和思考。

此外,结构还在《哈姆雷特》中起到了对比和反差的功能。

作品中存在着许多对比鲜明的角色和情节,如正直善良的哈姆雷特与邪恶的克劳狄斯之间的对比,以及旁白和独白之间的反差等等。

这种结构上的对比和反差使得故事更加丰富多样,同时也突出了故事中的重要情节和人物特点。

观众通过对比和反差的感知,能够更加深入地理解和感受作品的内涵和意义。

综上所述,结构在艺术作品中具有重要的艺术功能。

通过具体作品《哈姆雷特》的分析和阐述,我们可以看到结构对于作品整体的布局和内容的组织起到了至关重要的作用。

美术界艺术论坛+TEXT/李立华万传菲赵菲千载寂寥,披图可鉴——从结构主义解读《韩熙载夜宴图》的绘画成就结构主义是20世纪最常使用分析文学、语言及社会科学的一种研究方法。

从广义来说,结构主义试图探究一个文化意义,它是透过什么样的结构被表达出来。

首先强调整体性,结构主义认为,整体对于部分来说是具有逻辑上优先的重要性。

正如霍克斯所说:“在任何情境里、种因素的本质就其本身而言是没有意义的,它的意义事实上由它和既定情境中的其他因素之间的关系所决定。

”所以,结构主义只有通过存在于部分之间的关系才能很好的解释整体和部分。

其次结构主义方法的另一个基本特征是对共时性的强调。

强调共时性的研究方法,是索绪尔对语言学研究的重大贡献。

索绪尔认为,既然语言是一个符号系统,系统内部各要素之间的关系是相互联系、同时并存的,因此作为符号系统的语言是共时性的。

结构主义作为一种方法论同样可以应用于分析美术作品。

穆卡洛夫斯基认为,“一部艺术品就是一个审美结构,也是一个符号,它沟通了艺术家与观众间的交流。

艺术符号的独特之处在于,它不仅仅表示一个特定意义,而且要把感知者的注意力吸引在作品意义产生的整个过程。

”①本文试图运用结构主义的整体性与共时性特征对《韩熙载夜宴图》进行结构分析。

纵观中国美术史的辉煌作品,五代南唐宫廷画家顾闳中的代表作《韩熙载夜宴图》算得上是一幅不朽的人物画作品。

它以时间为顺序把全卷分为五段,每段以屏风作间隔,通过对46个形象各异的人物进行刻画,把南唐后主李煜猜忌的中书侍郎韩熙载,特派大画家顾闳中到韩府侦察虚实,归来所画韩府中夜宴时赏乐、观舞、休息、听笛和演奏及谈笑风生的场面描绘的栩栩如生。

其色彩稳重,运笔熟练,生动形象地展现了当时贵族阶级真实确腐朽、糜烂的享乐生活。

下面我们从整体性与共时性两个方面对这幅画进行结构分析。

一、运用结构主义整体性特征对作品进行分析任何事物都是一个复杂而统一的整体,任何一个组成部分的性质都不可能孤立地被理解,而只能把它放入一个整体的关系网络中,也就是说把它与其它部分联系起来才能被理解。

浅谈结构主义及其代表作品一、解构主义建筑的提出上个世纪中期的法国,形成了一股结构主义的潮流,引起了西方各国的关注。

到了1967,法国哲学家、文艺理论家、美学家德里达提出了解构主义理论,作为法国的另一种哲学思潮出现了,他的美学是属于后结构主义美学,其理论是出于对结构主义的瓦解、反对、否定的目的而产生的一股新思潮,德里达所提出的解构主义观点就是要消解作为结构主义存在基础的“结构”概念。

70年代,西方不少先锋派建筑师开始将解构主义理论运用于建筑实践。

于是,解构建筑产生了。

二、解构主义建筑的特点解构主义最大的特点是反中心、反权威、反二元对抗、反非黑即白的理论。

德里达本人对于建筑非常感兴趣,他视建筑的目的是控制社会的沟通、交流,从广义来看,建筑的目的要控制经济。

因此,他认为新的建筑、后现代的建筑应该是要反对现代主义的垄断控制,反对现代主义的权威地位,反对把现代建筑和传统建筑对立起来的二元对抗方式。

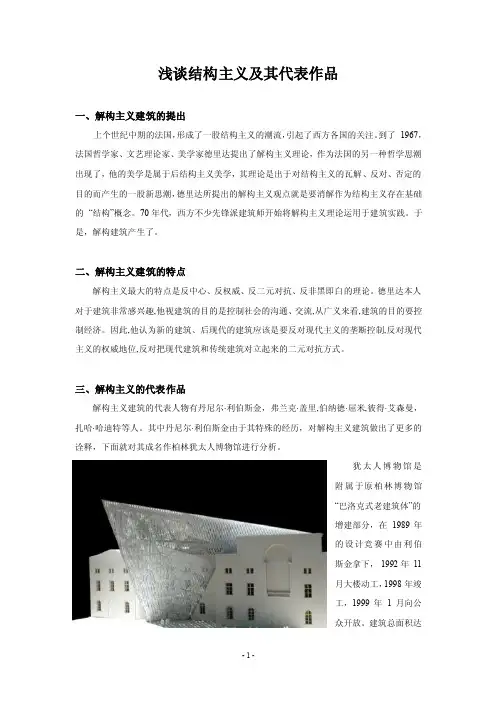

三、解构主义的代表作品解构主义建筑的代表人物有丹尼尔·利伯斯金,弗兰克·盖里,伯纳德·屈米,彼得·艾森曼,扎哈·哈迪特等人。

其中丹尼尔·利伯斯金由于其特殊的经历,对解构主义建筑做出了更多的诠释,下面就对其成名作柏林犹太人博物馆进行分析。

犹太人博物馆是附属于原柏林博物馆“巴洛克式老建筑体”的增建部分,在1989年的设计竞赛中由利伯斯金拿下,1992年11月大楼动工,1998年竣工,1999年1月向公众开放。

建筑总面积达到10000平方米,整个建筑平面呈曲折前行状,分为地下一层,地上两层。

利伯斯金的方案将旧馆与新馆由一条虚空的中轴贯穿,新馆将分裂的箭形直插入这块场地,冲破了巴洛克风格的三叉几何形,零散的形体设计,隐射文化与城市结构遭到的破坏,也是对当局折衷主义的城市规划的否定;对比强烈的新旧建筑,同时也寓意着犹太民族在这里被断裂的历史。

工程1992年动工,在建造过程中,遭受连续不断的波折和人们种种不同的评价。

《孔雀东南飞》的结构主义分析

《孔雀东南飞》是一部经典的抒情电影,导演潘秀美把一个民间故

事变成一部精彩绝伦的影片,通过它来讲述一个关于爱的传说。

首先,电影的开端以井湾老黑的死结束,老黑几乎是故事的主人公。

接下来,陈桂娟和夏珍集的分离重新勾勒出这个故事的大纲,观众可以由此看

到电影的主要内容是一个关于爱情的传说。

紧接着,潘秀美通过描写偏僻小镇的真实生活,让观众在电影中既感

觉到温情,又细腻地感受到陈桂娟以及夏珍集的情感掙扎和命运转折。

而陈桂娟把孔雀东南飞的传说带给了夏珍集,在整个剧中也是一个重

要的主题。

这一点在影片的结尾也进行了最后的回放,体现了孔雀东

南飞的精髓——不管我们有多少变故,也不会把我们离开彼此。

值得一提的是,整部影片通过现实、抒情和叙事三种方式来极致地表

达观点,展现出结构主义分析中常见的主题-情节-衔接模式,即开端——井湾老黑的死,主题——爱情,情节——偏僻小镇的真实生活,衔接——孔雀东南飞的传说,结尾——仍是孔雀的飞舞。

结构主义的思

维框架为电影架设了一个客观的架构,以此让电影形成了一个完整的

整体,从而更好地传达出它所想要表达的信息。

浅析《安徒生童话》中的结构主义叙事学王佳惠浙江师范大学叙事学,也称“叙述学”,是20世纪60年代诞生于法国的一种文学理论,由于受结构主义影响而产生,所以前期称为“结构主义叙事学”,主要探讨作品内部的结构规律和各种要素之间的关系。

法国结构主义文论的成就则集中体现在叙事理论研究领域,叙事文学称为法国结构主义文论者主要关注的课题材料。

形成这种转移的原因是多方面的,但根本原因还在于叙事文学本身所具有的与结构主义文论的“相适应性”。

与诗歌相比,叙事文学中的人物、情节、场景等构成一种更具有共通性的结构特征,具有一种无论采取何种叙述方式,其文本价值都能够做到较少流失的稳固性。

结构主义叙事学就是力图通过对各类作品的简化、归纳,找到隐藏在一切故事之下的那些基本的叙述结构,由此达到对于不同叙事作品的普遍性的解释。

下面,我将从结构与功能两方面浅析《安徒生童话》中的结构主义叙事学。

众所周知,如果《安徒生童话》我们用非结构主义的观点来看,以《卖火柴的小女孩》一篇为例,看到的是小女孩因为贫穷在寒冷的冬天出去卖火柴,饥寒交迫中小女孩出现了幻觉,见到了自己已经去世的祖母,最后冻死在街头的悲惨现实,从中反映出社会不公平、残酷和黑暗的一面,向我们传达了作者渴望社会爱与温暖的心声。

但如果从结构主义叙事学的角度来看,我们就可以将《卖火柴的小女孩》分为这样几个结构层次:卖火柴的小女孩(受欺压者),祖母(美好未来事物的象征),有受欺压者被欺压后产生的对美好未来事物的憧憬。

那么我们也就不难理解结构主义叙事学用通俗的语言说,就是通过分析故事的内部结构,从而得出故事叙事的一种共性。

在童话故事中,人物可以是多变的,但是这些人物在故事中的功能却是有限的和不变的。

例如《安徒生童话》中许多“王子拯救公主”式的故事中,王子可以是任何一个善良的或是勇敢的人,公主可以是任何一个以别的名字命名的弱小者。

无论将这些人换成什么角色,他们各自的功能和立场都不会发生变化,因为整个基本的故事结构也总是不变的。

浅析《诗学》结构主义模式下的《俄狄浦斯王》摘要:索福克勒斯的《俄狄浦斯王》是古希腊悲剧中享誉度最高、写作技巧最为高超的典范作品。

亚里士多德称赞它为悲剧中的典范,称它为“十全十美的悲剧”。

亚里士多德的《诗学》是文学史上著名的艺术理论著作,他认为《俄狄浦斯王》是悲剧的典范,认为其完美地呈现了“突转”与“发现”的结构技巧,以展现人物悲剧性的“苦难”一生。

本文以亚里士多德《诗学》为主要理论基础,浅析《俄狄浦斯王》的精巧结构和文学价值。

关键词:《俄狄浦斯王》《诗学》突转发现苦难古希腊戏剧艺术在索福克勒斯的《俄狄浦斯王》这里得到了至臻完美的体现,该剧作被亚里士多德认为是悲剧中的典范、“十全十美的悲剧”。

索福克勒斯巧妙地在戏剧中使用“发现”和“突转”的结构技巧,展现人物的“苦难”,成为后世学习的典范,这也符合亚里士多德在《诗学》中对悲剧的定义和规范。

一、亚里士多德《诗学》与索福克勒斯的悲剧亚里士多德认为:悲剧必须包括以下六要素:情节、性格、言词、思想、戏景和唱段。

六个成分里,最重要的是情节。

亚里士多德认为,悲剧之所以能使人惊心动魄,产生怜悯和恐惧,主要是靠情节中的“突转”与“发现”。

而“苦难”正是情节中的第三种成分。

《俄狄浦斯王》完美地呈现了“突转”与“发现”在人物“苦难”命运上的关联。

不仅如此,剧作在悲剧冲突、人物性格与情节设置上都充分体现了索福克勒斯的悲剧艺术。

激烈的悲剧冲突体现在人与神的对立、人与人的矛盾等方面;人物性格则与情节相辅相成、密不可分;在结构布局上,剧中情节、细节衔接自然,每一细节均取决于剧中人物的行动,同时,每一细节也都有助于观众更好地理解人物。

①索福克勒斯注重写人大于写神,注重刻画人物性格而非抒情。

这些都是亚里士多德认为悲剧应该有的样子。

他在《诗学》中将《俄狄浦斯王》作为悲剧的范本。

二、《俄狄浦斯王》中的“突转”亚里士多德对突转的定义是:“‘突转,指行动按照我们所说的原则转向相反的方面,这种‘突转,并且如我们所说,是按照我们刚才说的方式,即按照或然律或必然律而发生的。

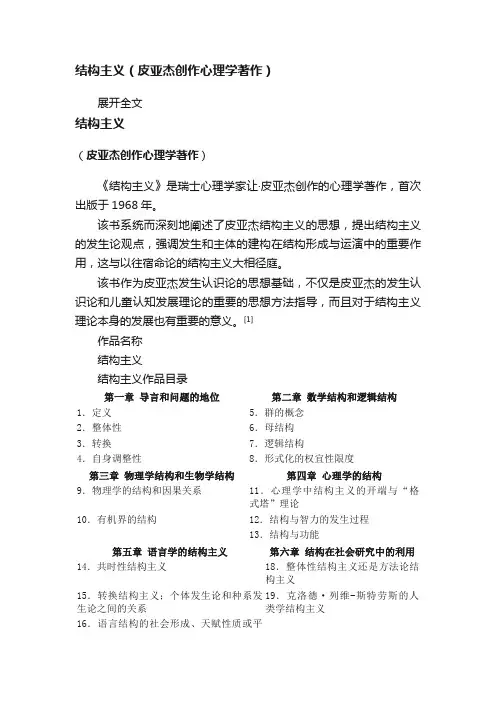

结构主义(皮亚杰创作心理学著作)展开全文结构主义(皮亚杰创作心理学著作)《结构主义》是瑞士心理学家让·皮亚杰创作的心理学著作,首次出版于1968年。

该书系统而深刻地阐述了皮亚杰结构主义的思想,提出结构主义的发生论观点,强调发生和主体的建构在结构形成与运演中的重要作用,这与以往宿命论的结构主义大相径庭。

该书作为皮亚杰发生认识论的思想基础,不仅是皮亚杰的发生认识论和儿童认知发展理论的重要的思想方法指导,而且对于结构主义理论本身的发展也有重要的意义。

[1]作品名称结构主义结构主义作品目录第一章导言和问题的地位第二章数学结构和逻辑结构1.定义5.群的概念2.整体性6.母结构3.转换7.逻辑结构4.自身调整性8.形式化的权宜性限度第三章物理学结构和生物学结构第四章心理学的结构9.物理学的结构和因果关系11.心理学中结构主义的开端与“格式塔”理论10.有机界的结构12.结构与智力的发生过程13.结构与功能第五章语言学的结构主义第六章结构在社会研究中的利用14.共时性结构主义18.整体性结构主义还是方法论结构主义15.转换结构主义;个体发生论和种系发生论之间的关系19.克洛德·列维-斯特劳斯的人类学结构主义16.语言结构的社会形成、天赋性质或平衡作用17.语言学结构与逻辑学结构第七章结构主义和哲学结论[3]20.结构主义和辩证法21.没有结构的结构主义结构主义创作背景结构主义思想方法有两个来源:一个是自然科学来源,它是随着控制论、系统方法和模型方法而出现的哲学运动;一个是社会科学来源,它早就对存在主义所谓的“主体自由创造一切”的观点和方法感到不满,这是结构主义出现的直接原因。

而皮亚杰正是在吸收了结构主义和存在主义各自优点的情况下,发展了自己的结构主义思想。

[1]皮亚杰的结构主义主要运用于说明心理学问题,但他对一般的结构主义作了深入研究,集中分析总结了隐含在各门人文社会学科中的各种结构主义思想与方法的主要特征,考察了结构主义的形成、发展和演变历程,在此基础上建构、阐释和论证了结构主义理论的内涵和特征,并将之整理成为《结构主义》一书。

结构与叙事:《马丁·伊登》之结构主义解读摘要《马丁·伊登》是美国作家杰克·伦敦最具有代表性的作品之一,这部半自传体长篇小说记叙了主人公马丁·伊登对梦想的执着追求以及他的悲剧结局,真实地反映了20世纪初的美国社会现实。

《马丁·伊登》自1909年出版以来,国内外学者对这部作品的研究层出不穷。

但是国内外学者对该作品的研究主要聚焦于它的历史和文化层面。

本文以结构主义理论为视角,运用格雷马斯的结构语义学分析文本中的二元对立特征;运用托多洛夫的叙事语法理论解读文本的叙事模式和人物的行为特征。

两位结构主义文论家都注重内容和形式的统一性,但两者又各自强调叙事分析的语义和句法方面。

两方面理论的结合使文本结构模式的分析趋于完整,有助于探讨文学与人类生活的普遍关联。

本文运用二元对立理论分析杰克·伦敦的生活经历、文学创作及其小说《马丁·伊登》,希望从文本内容上把握其内在深层结构。

杰克·伦敦的个人经历是浪漫和现实的合体,遵循二元对立的原则,他性格中的双重性是小说文本的潜在特征。

作品中主题、背景、人物和象征意义的体现遵循了二元对立原则。

以托多洛夫的叙事语法模式为基础,详细分析了小说的叙事模式,并解读了文本中各个人物行为的共同特征。

他们的行为都呈现了这样的模式:追求——拥有——失去——追求。

两方面的研究使小说人物的生活经历与人类的共同命运象征性地连接起来。

《马丁·伊登》文本中深层结构的构造遵循二元对立原则,并构筑了作品的内容;小说的叙事模式清楚地呈现了人物的行为特征由一种模式所构建。

文本结构与叙事的解读使小说的内在结构模式在内容和形式上达到了统一,揭示了文学的普遍意义及其价值。

马丁·伊登的生活经历显示出文学与人类生活的紧密联系,结构模式中具备深刻的文学价值,无论生活处于何种困境,对于理想和目标永不停止的追求是人类行为永恒的精神依托。

结构主义文学作品标题:《红与黑》:一个结构主义的文学之旅第一章:命运的交织在这个以结构主义为基础的文学作品中,《红与黑》展现了人类命运的交织与纠缠。

主人公朱丽安·索雷尔的命运,既受到社会结构的束缚,又受到个人选择的影响。

他身世低微,却渴望通过自己的努力跻身上流社会。

然而,社会的规则和道德准则却使他不得不在红与黑之间徘徊。

第二章:结构的拼接这部小说的结构主义手法巧妙地体现了人类命运的复杂性。

作者通过对不同人物的交错叙述,将红与黑两种截然不同的命运巧妙地融合在一起。

这种结构的拼接使得读者能够更加深入地理解主人公的内心世界,感受到他们内外心理的冲突。

第三章:社会与个体的关系结构主义文学作品《红与黑》中,社会与个体的关系成为一个重要的主题。

作者通过描绘朱丽安·索雷尔在社会中的奋斗,展现了社会结构对个体命运的影响。

同时,他也通过主人公的思想和行动,探讨了个体对社会的反抗和改变的可能性。

第四章:情感的流动在这个以人类视角写作的作品中,作者通过对主人公内心世界的描绘,使读者能够深入感受到情感的流动。

朱丽安·索雷尔的内心矛盾、欲望和挣扎,以及他与其他人物之间的纠葛,都展现出了人类情感的复杂性和多变性。

第五章:真实与虚构《红与黑》以其真实而又虚构的叙述方式,使读者仿佛置身于主人公的世界中。

通过对细节的描绘和人物形象的塑造,作者创造出了一个真实而又富有情感的故事。

读者在阅读过程中,能够感受到故事中人物的喜怒哀乐,仿佛与他们一同经历了命运的波折。

结语:结构主义文学作品《红与黑》以其精妙的结构和深入的情感描写,为读者展示了一个充满人类视角的世界。

通过对社会与个体、命运与选择、真实与虚构等主题的探讨,读者能够更好地理解人类的复杂性和命运的交织。

这部作品不仅仅是一部文学作品,更是一次人类经验的探索和思考。

结构主义分析文本(以《巴黎圣母院》为例)结构主义解读《巴黎圣母院》摘要:结构主义作为西方文艺理论中重要的组成部分,它在分析文本,引领读者走进文本世界中起了重要作用。

它起源于俄国形式主义,但又不单纯地侧重文本的外在形式研究。

它将文本的外部结构和文化内涵联系在一起,革新了文学研究的方法,提高了文学的价值。

而《巴黎圣母院》作为艺术成就极高的世界文学名著,它里面的文本世界是丰富多彩的。

所以用结构主义来解读世界名著,会让我们在解读中对其有立体化的感知,也从更深层含义去理解它,有利于文本在读者群里一代又一代地传承。

关键词:西方结构主义,雨果,巴黎圣母院,解读文本正文:一,文本的叙事结构(即表层结构)A(J.格雷马斯在《叙事语法:单元和层次》中,将叙事文本划分为表层结构和深层结构,他认为在“表层/深层”语言结构之下,还有“表层/深层”两个叙事结构。

作为早期叙事理论的奠基人之一的罗兰?巴特在《叙事作品结构分析导论》中假设“话语是一个足够长的大句子”,它是故事的表层叙述逻辑,也就是说,文本在讲述一个什么样的故事给读者,让读者产生了什么样的直观感受。

《巴黎圣母院》是法国作家维克多?雨果在1831年所作,故事的场景设定在1482年的巴黎圣母院。

故事以狂欢节开始,引出了格兰古瓦这个人物。

这个人物是圣迹剧的剧作家,沉醉于自己的才华中。

而在这一天,他的圣迹剧即将上演。

但是红衣教主的出现让观众们的眼光集中在他身上而忽略了圣迹剧,他同时因为提前让演员上演圣迹剧而受到责备,狼狈地逃走了。

随后又引出了卡西莫多这个人物。

他有着法国最丑陋的模样,又是聋子,不会说话,受尽了人们的嘲笑,还被选为了“丑大王”上街游行。

可单纯的卡西莫多根本不知道这是一种侮辱,竟然还自得其乐地坐在所谓的“王座”上,他还以为自己第一次受到了尊重和爱戴。

随着格兰古瓦的足迹到了河滩广场,他遇到了美丽的吉卜赛姑娘爱斯梅拉达。

爱斯梅拉达的舞姿和绝世的美貌深深吸引了他。

随之他一直跟着爱斯梅拉达,并且在她被克洛德掳走时想要救助,但无济于事。

浅谈结构主义及其代表作品

一、解构主义建筑的提出

上个世纪中期的法国,形成了一股结构主义的潮流,引起了西方各国的关注。

到了1967,法国哲学家、文艺理论家、美学家德里达提出了解构主义理论,作为法国的另一种哲学思潮出现了,他的美学是属于后结构主义美学,其理论是出于对结构主义的瓦解、反对、否定的目的而产生的一股新思潮,德里达所提出的解构主义观点就是要消解作为结构主义存在基础的“结构”概念。

70年代,西方不少先锋派建筑师开始将解构主义理论运用于建筑实践。

于是,解构建筑产生了。

二、解构主义建筑的特点

解构主义最大的特点是反中心、反权威、反二元对抗、反非黑即白的理论。

德里达本人对于建筑非常感兴趣,他视建筑的目的是控制社会的沟通、交流,从广义来看,建筑的目的要控制经济。

因此,他认为新的建筑、后现代的建筑应该是要反对现代主义的垄断控制,反对现代主义的权威地位,反对把现代建筑和传统建筑对立起来的二元对抗方式。

三、解构主义的代表作品

解构主义建筑的代表人物有丹尼尔·利伯斯金,弗兰克·盖里,伯纳德·屈米,彼得·艾森曼,扎哈·哈迪特等人。

其中丹尼尔·利伯斯金由于其特殊的经历,对解构主义建筑做出了更多的诠释,下面就对其成名作柏林犹太人博物馆进行分析。

犹太人博物馆是

附属于原柏林博物馆

“巴洛克式老建筑体”的

增建部分,在1989年

的设计竞赛中由利伯

斯金拿下,1992年11

月大楼动工,1998年竣

工,1999年1月向公

众开放。

建筑总面积达

到10000平方米,整个建筑平面呈曲折前行状,分为地下一层,地上两层。

利伯斯金的方案将旧馆与新馆由一条虚空的中轴贯穿,新馆将分裂的箭形直插入这块场地,冲破了巴洛克风格的三叉几何形,零散的形体设计,隐射文化与城市结构遭到的破坏,也是对当局折衷主义的城市规划的否定;对比强烈的新旧建筑,同时也寓意着犹太民族在这里被断裂的历史。

工程1992年动工,在建造过程中,遭受连续不断的波折和人们种种不同的评价。

因为他的方案从根本上震撼了形态学的研究方法,首先是摆脱和谐、明净,代之以不和谐、神秘;其次是不强调完美、统一,代之以破坏完美、破碎。

利伯斯金自从接手这个竞赛之时,他已经穿上了“犹太人”甚至“大屠杀后裔”的圣袍,以一种非客观的思维方式在做设计。

利伯斯金在设计中倾注了自己的“情结”,也让建筑充满了争议。

争议首先在于建筑的形体来源。

在利伯斯金自己的文字中说,“I began plotting the Berlin addresses for names taken at random from the Hedenkbuch on my map of the city.”也就是说过,建筑体曲折行进的方向,是利伯斯金依照一些曾在柏林住过的名人住址所决定的;即找出名人地址在柏林市地图上的位置,和博物馆所在地连系而构成方向性。

第二个争议在于其意义深远的入口。

事实上缺乏地面入口是“不合理”的做法,无论是在古典的或者是现代建筑而言,通常一个醒目易入的入口是相当有必要的。

但犹太人博物馆有些许不同,它很著名。

第三个争议是关于博物馆内部空间体验的。

曾有人这样评价道:“反复连续的锐角曲折、幅宽被强制压缩的长方体建筑,像具有生命一样满腹痛苦表情、蕴藏着不满和反抗的危机,令人深感不快。

丹尼尔·利伯斯金设计的犹太人博物馆的整个建筑,可以称得上是浓缩着生命痛苦和烦恼的稀世作品。

”以上3个争议点代表了解构主义的特色,代表了利伯斯金采用了非客观的设计态度,他抛弃了一些功能使用上的需要来增强其纪念性,这是犹太人博物馆走的道路,不是其他博物馆的。

因此我们可以认为,利伯斯金的柏林犹太人博物馆设计是成功的。

通过对柏林犹太人博物馆的深入分析,我们可以得到如下几点解构主义创作的原则:(1)对完整、和谐的形式系统进行解构。

在解构主义建筑出现之后,一切都改变了,建筑成了一种即兴创作,这里没有秩序,没有和谐,只有杂乱和冲突;(2)对建筑中心论进行解构。

他们打破了这种固定的,空间有登记的思维惯性,代之以更具有前瞻性和更富有弹性空间的组织形式;(3)对建筑传统的功能意义与价值进行解构;(4)对建筑确定性进行解构。

伯纳德·屈米指出“混沌理论”,即建筑的非功能特性理论。

由此对建筑的确定性和传统性本质提出挑战,强调功能上的交换性和不确定性,在审美意义上追求富有震惊效果的建筑。

但是,从可持续发展的角度来看,在能源问题和环境问题已成为人类面临的两大难题之时,解构主义建筑耗费了大量不必要的资源和财力。