日本东京_多中心_城市发展模式的形成_特点与趋势

- 格式:pdf

- 大小:187.61 KB

- 文档页数:4

东京大都市区一体化经验一、发展概况东京是世界公认的同城化建设较好的国际大都市。

大东京都市圈又称首都圈,是指以东京为中心,半径100公里范围内的地区,主要包括东京都、琦玉县、神奈川县、千叶县、茨城县、群马县、枥木县和山梨县等一都七县,面积36274平方公里,占全国总面积的9.6%,人口4040万人,占全国总人口的32%,人口密度每平方公里1114人,是全国平均水平的三倍多。

国内生产总值约占全国的1/3,尤其是制造业、服务业更是高达60%以上。

大东京都市圈是世界闻名的城市集聚区,城市化水平达到80%以上。

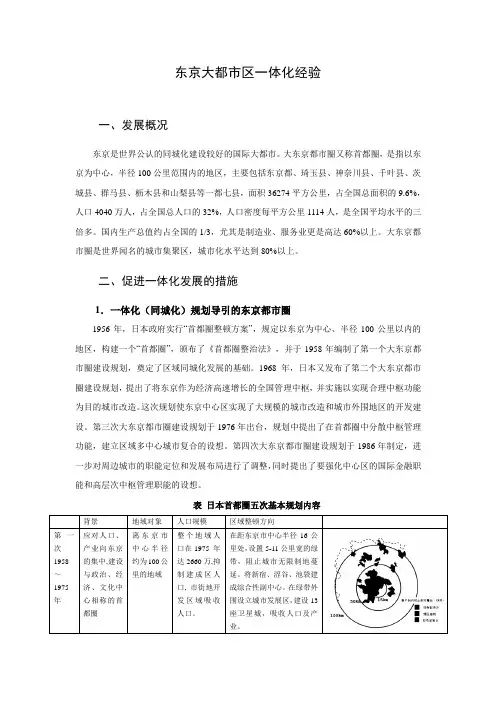

二、促进一体化发展的措施1.一体化(同城化)规划导引的东京都市圈1956年,日本政府实行“首都圈整顿方案”,规定以东京为中心、半径100公里以内的地区,构建一个“首都圈”,颁布了《首都圈整治法》,并于1958年编制了第一个大东京都市圈建设规划,奠定了区域同城化发展的基础。

1968年,日本又发布了第二个大东京都市圈建设规划,提出了将东京作为经济高速增长的全国管理中枢,并实施以实现合理中枢功能为目的城市改造。

这次规划使东京中心区实现了大规模的城市改造和城市外围地区的开发建设。

第三次大东京都市圈建设规划于1976年出台,规划中提出了在首都圈中分散中枢管理功能,建立区域多中心城市复合的设想。

第四次大东京都市圈建设规划于1986年制定,进一步对周边城市的职能定位和发展布局进行了调整,同时提出了要强化中心区的国际金融职能和高层次中枢管理职能的设想。

表日本首都圈五次基本规划内容第五次1999 ~2015年以多样价值观为基础的个人活动的活跃化;高龄化的前进,人口减少局面的到来; 信息化、国际化的进展;对于环境的意识及行动的提高。

东京等八县市, 并包含从广域合作角度考虑的周边地域。

以自然增长为中心,从1995年的4040 万增加到2011 年约4190万,之后人口减少,2015 年达到4180万人。

由目前的向东京中心部的一极依存构造,形成首都圈各地域以据点都市为中心的高独立性地域,并进行相互机能的分担、合作、交流,以形成分散型网络构造为目标。

摘要:文章对全球化背景下国际大都市城市中心的经济特征和空间特征进行了总结,进而指出全球化背景下国际大都市的城市中心都处于不断的发展与蜕变当中,这种发展的蜕变过程是应对全球化的动态表现,并由此对上海城市中心的发展提出了经验借鉴。

Abstract:City centers are global functional cores of the international metropolises. After case studies the paper summarizes economical and spacial characters of the city centers of the international metropolis. Then, by looking through the developing process of city centers, the paper gets that the continuing developing and changing processes are to meet the needs of the globalization and different emphases are put on the development. In the end, some suggestions on the development of the city center of Shanghai are brought out.关键词:全球化;国际大都市;城市中心Keywords:Globalization;International Metropolis;City Center全球化已经成为当前世界经济发展的突出特征之一。

它通过全球金融市场的整合,商品和服务产品的全球分布,以及劳动分工在全球层面的重组和扩展.使城市成为世界经济的全球或区域节点,从而深远地影响着城市的经济发展。

简述离心型城市的分类离心型城市是指城市发展的一种趋势,即城市中心逐渐向周边地区扩散,形成多个城市中心的现象。

离心型城市的出现与城市化进程的加速和城市规划的变化有关。

离心型城市的分类主要分为以下几种。

一、多中心型城市多中心型城市是指城市中心不是单一的,而是存在多个城市中心的现象,这些城市中心之间互相独立,形成多个城市区域。

多中心型城市的特点是城市发展较为均衡,城市中心之间的联系较为紧密,城市的交通、商业、文化等设施发展相对均衡。

多中心型城市的典型代表是美国的芝加哥、德国的法兰克福等城市。

二、环形型城市环形型城市是指城市中心周围存在一个环形的城市区域,这个城市区域由不同的社区、商业中心、文化设施等组成,形成一个环形的城市发展格局。

环形型城市的特点是城市中心与周边地区的联系较为紧密,城市中心的设施和服务较为丰富,周边地区的居住环境和生活设施也相对较好。

环形型城市的典型代表是法国的巴黎、印度的孟买等城市。

三、节点型城市节点型城市是指城市中心周围存在多个城市节点,这些城市节点是城市发展的重要中心,包括商业中心、文化中心、交通枢纽等。

节点型城市的特点是城市节点之间的联系较为紧密,城市中心的设施和服务较为丰富,节点地区的发展也相对较快。

节点型城市的典型代表是中国的深圳、新加坡等城市。

四、辐射型城市辐射型城市是指城市中心向周边地区辐射发展,形成一条或多条辐射线,辐射线上的城市节点也是城市发展的重要中心。

辐射型城市的特点是城市中心的设施和服务较为丰富,城市节点之间的联系较为紧密,周边地区的发展也相对较快。

辐射型城市的典型代表是日本的东京、韩国的首尔等城市。

综上所述,离心型城市的分类有多中心型城市、环形型城市、节点型城市和辐射型城市等,这些城市类型各有特点,但都是城市发展的一种趋势,反映了城市化进程和城市规划的变化。

了解离心型城市的分类,有助于我们更好地认识城市的发展趋势和城市规划的变化,为城市的可持续发展提供参考。

城市群文献综述一、国外城市群研究阶段的主要成果与观点(一)国外城市群研究启蒙发展阶段(1915~1945)的主要成果与观点:英国学者霍华德(E.Howard,1898)最先从城市群体(Town)的角度来研究城市,《明日的田园城市》(GardencitiesoTo-morrow)中的“田园城市”正是通过“组合群体”来协调和发展的。

20世纪初,英国的格迪斯(P.Geddes,1915)在《进化中的城市》(Cities in Evolution)中运用区域综合规划的方法,提出城市演化的形态:城市地区(City Region)、集合城市(Conurbation)以及世界城市(Word city),其中集合城市被看作是拥有卫星城的大城市。

之后的恩文(R.Unwin,1922)发展为“卫星城”理论应用于大城市如伦敦的建设与调整。

芬兰沙里宁(E.Saarinen,1918)的《城市:它的发展、衰败和未来》强调城市是有机的生命体,城市群体发展应当从无序的集中变为有序的疏散。

在这种“有机疏散”理论指导下他制定了大赫尔辛基规划方案。

德国地理学者克里斯泰勒(W.Christaller,1933)首次将区域内的城市群体系统化,其著名的城市群体组织结构模式,被广泛采用。

他的中心地理论更是城市群研究的基础理论之一。

杰弗逊(M.Jefferson,1939)和哲夫(G.K.Zipf,1942)分别对城市群体的规模分布展开理论探讨,并且后者首次将万有引力定律引入城市群的空间分析。

(二)国外城市群研究丰富深化阶段(1945~)的主要成果与观点:二战后社会经济的飞速发展,国外城市群的研究在多学科交叉作用下,加上新科学方法与技术手段的运用,在理论和实践方面都获得突破与丰富。

维宁(R.Vining,1942)从理论上进一步阐明城市群存在的合理性与客观性。

邓肯(O.Duncan,1950)在《大都市与区域》中首次引入“城市体系”(UrbanSystem)的观点[1]。

东京副都心建设与城市发展随着经济的高速发展,人口的急剧增加及城市机能的高度集中,在东京都心部,土地价格飞涨、环境恶化、交通拥挤混乱,市中心的容纳能力已达极限。

为此,早在上世纪五、六十年代,东京就确立了以分散、均衡、协调为目的的“多心理论”。

该理论的主要内容包括:1)推进都心部以商务办公设施为主的再开发,分散其商业流通中心机能,促进各类设施向高层次、高档次发展。

2)在都心周边的公共交通系统集中地区,积极推进副都心的开发建设,作为分散都心部诸多机能的各类设施的建设用地。

3)在副都心之间和建成区外围,建设内、外环状高速道路,同时,在都心、副都心和内外环状高速道路之间,建设数条放射状高速道路。

据此,东京都在其制定的三次“东京都长期规划”中,提出为了避免城市功能向东京中心区的过度集中,解决东京在城市发展中出现的上述问题,决定要贯彻落实分散城市各类中心机能的方针,在东京建设多个副都心,使东京形成了一个多核心的开放式的城市布局,使这个巨大城市呈现出全面繁荣的局面。

一、早期副都心,今日市中心所谓副都心是指相对原来的市中心而言的新的“市中心”。

东京的市中心,又称都心,包括皇居和国会所在地的千代田区、银座所在的中央区和港区。

副都心的发展虽晚于原来的市中心,但在商业、娱乐、公园等生活设施方面有可能超过原来的市中心区,而成为新的城市中心区。

东京副都心开发始于上世纪50 年代对新宿的开发,到目前为止,以成功开发的副都心有新宿、池袋、涩谷、上野?浅草等副都心。

经过几十年的建设,上述地区皆已成为东京各具特色的综合型的新中心。

东京的城市结构也随着多个副都心建设而形成了一个多心型的城市布局。

1、新宿- 今日东京新都心作为最早的副都心,新宿经过几十年的规划建设,已成为东京副都心中发展最快、最繁华,也是最大的综合型中心。

新宿地区的大发展首先受惠于铁路系统的完善和东京西部地区大量住宅的开发建设。

从早到晚这里都是人潮如涌。

每天在这里换乘和出入的乘客达340 万人次。

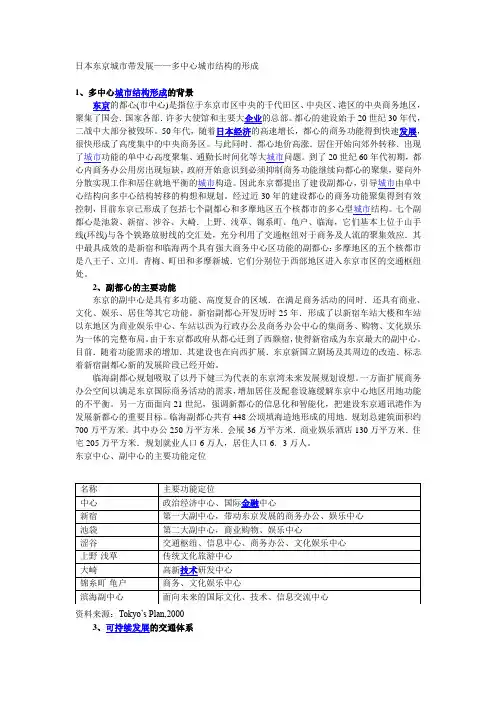

日本东京城市带发展——多中心城市结构的形成1、多中心城市结构形成的背景东京的都心(市中心)是指位于东京市区中央的千代田区、中央区、港区的中央商务地区,聚集了国会.国家各部.许多大使馆和主要大企业的总部。

都心的建设始于20世纪30年代,二战中大部分被毁坏。

50年代,随着日本经济的高速增长,都心的商务功能得到快速发展,很快形成了高度集中的中央商务区。

与此同时.都心地价高涨.居住开始向郊外转移.出现了城市功能的单中心高度聚集、通勤长时间化等大城市问题。

到了20世纪60年代初期,都心内商务办公用房出现短缺,政府开始意识到必须抑制商务功能继续向都心的聚集,要向外分散实现工作和居住就地平衡的城市构造。

因此东京都提出了建设副都心,引导城市由单中心结构向多中心结构转移的构想和规划。

经过近30年的建设都心的商务功能聚集得到有效控制,目前东京已形成了包括七个副都心和多摩地区五个核都市的多心型城市结构。

七个副都心是池袋、新宿、涉谷、大崎.上野、浅草、锦系町、龟户、临海,它们基本上位于山手线(环线)与各个铁路放射线的交汇处,充分利用了交通枢纽对于商务及人流的聚集效应.其中最具成效的是新宿和临海两个具有强大商务中心区功能的副都心:多摩地区的五个核都市是八王子、立川.青梅、町田和多摩新城.它们分别位于西部地区进入东京市区的交通枢纽处。

2、副都心的主要功能东京的副中心是具有多功能、高度复合的区域.在满足商务活动的同时.还具有商业、文化、娱乐、居住等其它功能。

新宿副都心开发历时25年.形成了以新宿车站大楼和车站以东地区为商业娱乐中心、车站以西为行政办公及商务办公中心的集商务、购物、文化娱乐为一体的完整布局。

由于东京都政府从都心迁到了西额宿,使得新宿成为东京最大的副中心。

目前.随着功能需求的增加.其建设也在向西扩展.东京新国立剧场及其周边的改造.标志着新宿副都心新的发展阶段已经开始。

临海副都心规划吸取了以丹下健三为代表的东京湾未来发展规划设想。

东京新宿副中心区发展历程功能布局规划布局交通体系发展历程功能布局规划布局交通体系20世纪60年代,东京大都市圈开始形成,随着城市规模的不断扩大,城市结构由单中心向多中心发展城市发生转型⏹1、城市人口突破1000万,单一的城市商业中心城市形态已经不能满足居民的商业行为要求⏹2、西部郊外和多摩地区的住宅大规模建设,使东京的人口中心进一步向西部转移⏹3、铁路系统的建设和完善,使东京居民的活动半径加大⏹4、战后人口激增,老城中心各类矛盾日益加剧,东京政府明确提出了“首都圈整治计划”新宿池袋涩谷上野、浅草东京1992年城市中心区的分布图一级中心二级中心日本桥、东京站、银座上野、浅草新宿、涩谷秋叶原、锦系町、小岩日本桥东京站银座发展历程新宿池袋上野浅草涩谷商务商业娱乐中心排名第一大综合型城市中心基础条件零售功能、娱乐功能和饮食功能规模商业设施2760个总营业面积366550平年营业额14670亿日元商业及文化交流中心排名第三大综合型城市中心基础条件传统的零售商业功能规模商业文化设施1353个总营业面积278489平年营业额9012亿日元信息中心排名第二大综合型城市中心基础条件交通枢纽、零售商业设施规模商业娱乐设施2127个总营业面积251892平年营业额12993亿日元传统文化旅游中心排名第四大综合型城市中心基础条件富有悠久历史和江户风情的商业区规模商业娱乐设施1918个总营业面积208100平年营业额7473亿日元每个中心依据自己不同的条件和基础形成不同的定位其发展定位是经过政府规划、项目推动以及历史演变逐渐形成的(由60年代到现在的发展历程)1950年新宿歌舞伎町一带成功举办了和平博览会。

形成零售商业设施以新宿大街为中心、娱乐设施以歌舞伎町为中心、饮食设施以新宿二丁目为中心1958年“首都整备委员会”决定把新宿建设成为综合性的副都心,在强化商业机能的同时,开发商务办公和文化设施机能20世纪60年代商业和娱乐设施向西口和西南发展,1963年,京王、小田急百货商场建成,标志着新宿成为东京具有相当规模的、较完善的重要商业中心现在新宿已经成为东京副都心中发展最快、最豪华的综合型中心形成商业基础引入商务办公商业快速发展成熟期时间重大事件关键因素20世纪90年代商务办公区基本建成,地下商业街网络系统形成,南口商业区再开发,时代广场等商业综合体陆续建成功能提升和完善发展历程功能布局规划布局交通体系用地功能现状银座方向集中商务办公区边缘办公区住宅区娱乐及临时居住区集中商业区办公、临时居住混合区功能延续周边住宅区功能延续周边住宅区功能分区示意新宿核心区由商业、商务、娱乐以及住宅等多种功能板块组成,各种功能协调发展功能布局新宿功能分区图商业部分构成图1休闲娱乐区:以歌舞伎町为中心2零售商业区:以新宿大街为中心3餐饮服务区:以新宿二丁目为中心商业娱乐区新宿火车站商务办公区123歌舞伎町新宿大街新宿二丁目新宿商业区用地功能比例商业:文化娱乐:商务办公:居住:公共建筑:绿地、广场、道路25:5:15:15:10:30开发强度与城市意向⏹新宿各功能区容积率商业娱乐区商务办公区居住区新宿中央公园10.12.32.1⏹新宿各功能区容积率分布图⏹商务办公区超高层分布图10.12.32.11.924681012商务商业居住公共建筑容积率新宿火车站随着高端产业的引进,传统商业发生转变,逐渐向高端性、综合商业发展商业规模商业质量商业主要集中在东口商业和娱乐设施又逐步向西口和西南发展;西口地下街和西口广场投入使用南口地下街、东口地下街和歌舞伎町地下街也分别建成南口再开发50年代60年代90年代70年代现在大型购物中心:Lumine、Mylord、Flags……品牌旗舰店:Beams、CommeCaStore……电子产品商店:淀桥相机店、樱花屋……地下商场:Subnade……60年代名店恢复:新宿表店……娱乐设施增多提高:木偶剧场…….电器商场:……各类零售商店:……百货商场:京王、小田急……90年代商业综合体的陆续开发:1995.1 新宿I-Land1996.4 新宿Opera City1996.10 时代广场1998.2 小田急SouthernTower……业态变迁东京都政府大楼1991年三井大厦1974年新宿商务区新宿野村证券大厦1978简约现代,高度智能的科技办公环境商务区由超高层写字楼建筑群组成商务区,办公环境高度现代化,为高端产业和高端人群引进提供了良好的载体商务办公区整体规划要点:1)整个区共划分为11个用地面积为1.2-1.9公顷的街区,建筑物的机能设定为以商务办公楼、商场、旅馆为主,不得设置仓库、风俗业设施。

1、区内城市规划。

首都圈在成立之初是“东京都一级依存”的发展模式,战后日本经济高速发展,企业和金融机构总部迁移至东京,作为行政中心的东京迅速膨胀,加强了区域职能“向东京一级集中”发展,这使人口、产业过于集中一个地区,由于日本为多震国家,国家主要功能集中于东京一个城市,一旦发生地震,城市功能瘫痪,会造成巨大风险,为了分散自然灾害的风险,政府考虑把核心城市的部分职能分散到周边城市。

根据实际发展需要,1970年首次提出的“多中心城市”发展规划,建立多个业务中心城市即“多级中心城市结构”,形成“多核多圈域地域”,并形成东京都市圈内大中小城市联动、协调发展。

2、区内产业布局。

都市经济圈城市间协调发展的核心是区域内产业间的协调发展。

目前,东京大都市圈内形成了明显的区域职能分工体系与合作体系,即各核心城市根据自身资源、自然条件等特色,发挥自身比较优势,承担不同的职能,在分工合作、优势互补的基础上,共同发挥了整体集聚优势,各核心城市发展形成了基于自身优势的产业集群。

(二)建设东京都市圈的措施1、日本相继出台法律、法规支持首都经济圈发展。

日本政府颁布的多部法律和五次经济圈规划对首都圈的发展起了重大作用。

根据经济发展的不同阶段,政府适时地调整法律、法规和首都圈的规划,以适应经济的发展。

日本政府1956年颁布了《首都圈整备法》,之后,根据《首都圈整备法》先后五次编制实施了首都圈基本规划。

第一次规划在1958年,将新宿、涉谷和池袋作为缓解CBD地区成长压力的城市副中心,并在东京周围建成一圈宽广的绿带,绿带外是卫星城镇发展工业和大学校区。

但东京的城市扩张并没有按照该计划,最近一次规划即第五次规划是在1999年编制的,规划期从2000年到2015年,再次强调了建立区域多中心城市“分散网络构造”的设想,规划将首都圈作为一个区域整体考虑,还从区域合作的角度考虑到首都圈周边区域的发展。

2、利用财政税收职能引导区域经济内产业发展。

东京现代都市东京,作为日本的首都和最大的城市,是一个现代的都市。

它融合了传统与现代的元素,形成了独特的城市风貌。

本文将从城市规划、建筑风格、交通系统和生活方式等方面,介绍东京这座现代都市的特点和魅力。

一、城市规划东京作为一个快节奏的现代都市,其城市规划紧密合理。

高楼大厦与宽阔道路交错相连,构成了独特的城市天际线。

金融街和商业区集中在城市中心,而住宅区则分布于城市的周边地区。

同时,东京还拥有众多的公园和绿地,使城市焕发出生机与活力。

二、建筑风格东京的建筑风格多样,兼具传统和现代的元素。

传统的木造建筑与现代的高层建筑相互交融,形成了东京独特的建筑景观。

东京塔和天空树等现代建筑成为城市的标志性建筑,吸引了许多游客前来观赏。

此外,东京的购物中心、办公楼和住宅区也拥有独特的设计,展示了现代建筑的创新和风格。

三、交通系统东京拥有先进且便捷的交通系统,为居民和游客提供了便利。

地铁、电车和巴士网络覆盖全城,随处可见。

这些交通工具的准点率高,运行时间长,使人们能够迅速方便地到达目的地。

此外,东京还拥有世界最繁忙的火车站之一,新干线的运营更使得东京成为与其他地区快速交流的中心。

四、生活方式东京的生活方式多样,既有现代化的都市生活,又有传统的文化体验。

白天,繁忙的商业区里人潮涌动,高楼大厦中的办公室灯火通明,人们忙碌地工作。

夜晚,酒吧、夜总会和音乐场所的灯光闪烁,人们沉浸在欢乐和娱乐中。

此外,东京还拥有丰富多样的美食文化,无论是传统的寿司、拉面,还是国际化的西餐、中餐,都能满足各种口味的需求。

总结:东京作为一个现代都市,以其独特的城市风貌和多样性的生活方式吸引着人们的关注。

城市规划紧密合理,建筑风格多样,交通系统便捷,生活方式丰富多样。

东京不仅展现了现代化的一面,也保留了传统文化的痕迹。

无论是繁忙的商业区还是宁静的公园,东京都市给人以美好的印象,展现出了一个现代化又富有魅力的都市景象。

东京城市简介

东京(T okyo),是日本的首都及最大城市,位于日本关东

平原中部,东京湾北岸。

东京是日本政治、经济、文化、交通中心。

也是世界著名的国际大都市,还是日本最大的都市圈“环太平洋城市群”的中心城市。

东京地处日本海和东海之间,为日本海沿岸最大港口城市。

东临太平洋,西隔京滨高速公路与大坂相望。

全市面积829.43

平方公里,人口2400万人(2000年),是世界上人口最多的城市之一。

东京为日本最大的城市及最大的经济、文化、交通和信息中心,也是世界著名的国际大都市之一。

东京位于日本本州岛东部,为一狭长形城市。

以其得天独厚的地理位置、发达的交通网络、众多的购物场所、丰富的文化底蕴及繁华的夜生活而闻名于世界。

东京是日本政治、经济、文化、交通中心,也是全球重要的金融中心之一,日本最大的外贸中心和加工制造基地,也是世界著名的旅游胜地。

东京是世界上人口最多的城市之一。

在日本国内生产总值中占重要地位。

—— 1 —1 —。

我国区域一体化过程中政府作用的国际经验借鉴研究姓名:王海燕学号:13120725专业:企业管理摘要:区域一体化是一个国家在其发展进程中十分重要的一个方面。

我国的区域一体化取得了一定的成效,例如长三角、珠三角以及京津冀等地区的一体化过程都取得了显著的效果。

但在其发展过程中也面临着一系列的问题,其中政府在其中发挥的作用占据着至关重要的地位。

本文首先分析总结了美国、英国、日本、韩国几个国家及我国在本国区域一体化进程中政府所发挥的作用,然后对二者进行了对比分析,从而发现我国政府作用的不足之处,最终对我国政府在区域一体化的进程中应发挥的作用提出相应的建议,为其今后能够更好地发挥作用提供相应的理论指导。

关键词:区域一体化政府作用中外对比经验借鉴1引言区域一体化最开始被定义为单独的经济整合为较大经济的一种状态或过程。

对于一个国家来说,其内部的区域一体化不仅可以使区域内各地区互惠互利、共同发展,使其自身实力发展壮大,而且会带动周边地区的快速发展,甚至能对整个国家的综合国力产生巨大而深远的影响。

因此,如何顺利地推进区域一体化的进程对于一个国家的发展来说至关重要。

近些年来,我国区域一体化的发展取得了显著的成效。

例如长三角地区,其核心区的16个城市认真应对各种挑战,区域发展十分迅速,GDP总量逐年稳步上升,2013年达到97760亿元,逼近10万亿元,比上一年增加7809亿元,增速均值为9.7%。

而珠三角地区2013年人均GDP更是达到2.2万美元。

现在京津冀区域一体化的进程正逐渐展开,今后其他的某些区域也可能形成一体化的发展态势。

无疑,在区域一体化过程中,政府的作用是重头戏,作为推动区域一体化发展的重要角色,政府的作用该如何更好地发挥是值得分析和探讨的问题。

因此,汲取国际经验以及本国在之前的区域一体化发展过程中积累的经验,为今后的政府能充分发挥其作用提供一定的指导是十分必要的。

2我国和外国在区域一体化过程中的政府作用分析2.1外国区域一体化过程中的政府作用分析本文分析了美国、英国、韩国和日本四个国家,主要是日本,在其区域一体化发展的过程中所发挥的作用,总结如下:1)完善法律保障体系。

东京城市发展形态及交通结构东京是日本的首都,是世界级的大城市,是日本政治、经济和文化的中心,其交通服务始终与城市发展紧密相连,逐步走向国际化。

一、东京城市发展形态(一)土地与人口东京都的行政区域东京作为行政区被称为“东京都”,包括三大部分,即东京23区、多摩地区、太平洋的伊豆群岛等岛屿。

如果以东京为核心,30公里为半径,包括附近的千叶、琦玉、神奈川3县,则构成日本最大的城市圈——“东京圈”。

到2000年,“东京圈”已发展到70公里半径范围,包括茨城县、枥木县、群马县、山梨县在内的一都七县。

2000年白天从各地流往东京都的人数,东京圈“一都七县”示意图东京圈占地万平方公里,比北京城市圈面积稍小,但总人口达到3400万。

中心城区东京都人口密度每平方公里5736人,是日本所有辖区人口最稠密的地区,并且昼夜人口极不平衡,白天人口是夜间人口的倍多。

随着城市中心区发展、地价增加等原因,东京23区常住人口呈下降趋势,白天人口呈增加趋势,这种情况缓解了城市中心区压力,但同时也增加了通勤高峰期城市交通压力。

(二)经济发展水平东京圈人均国内生产总值高达5万美元,金融业和商业发达。

日本的主要公司都集中在东京素有“东京心脏”之称的银座。

东京霞关一带还聚集着国会议事堂、最高裁判所和外务省、通产省等内阁所属政府机关。

各种文化机构也密集于此,其中有全国80%的出版社和设备先进的国立博物馆、西洋美术馆、国立图书馆等。

东京的大学占日本全国大学总数的三分之一,就读的学生则占全国大学生总数的一半以上。

东京作为一个国际大都市,还经常举办各种国际文化交流活动,如东京音乐节和东京国际电影节等。

二、东京交通结构规划(一)东京轨道交通网络结构大规模的市郊铁路系统。

东京都市圈轨道交通里程为公里,其中包括超过1900公里的铁路系统,连接东京都周围的神奈川、琦玉、千叶三县。

同时,短编组的城市型列车建立起便利的城市中心地区与郊区之间的联系,联合大规模的铁路系统实现了通勤交通。

国研丨东京都市圈的发展模式、治理经验及启示日本是世界上最早提出“都市圈”概念,并且对都市圈进行统一规划和跨区域联合治理的国家,在都市圈发展与治理方面积累了非常丰富的经验。

这其中,以东京都为主要核心城市的“东京都市圈”最具代表性。

对东京都市圈的界定有狭义和广义之分。

狭义的东京都市圈是指东京都及周边的崎玉、千叶、神奈川(即“一都三县”),面积1.34万平方公里(占全国3.5%),人口规模4000多万(占全国约1/3),经济总量接近全国一半,城市化率超过90%。

广义的东京都市圈又称“首都圈”,是在“一都三县”的基础上加入茨城、枥木、群马及山梨等四县(即“一都七县”),总面积达3.69万平方公里(占全国9.8%)。

本报告着眼于更大范围的“一都七县”进行分析。

东京几乎是从战后的废墟上重建而成,在不到半个世纪内发展成为日本政治、经济、文化、教育和科技创新中心,也成为与伦敦、巴黎、纽约相齐名的世界城市,并带动了整个日本首都圈的繁荣。

东京都市圈发展和治理的借鉴意义,不仅在于它已达到的领先规模和发达水平,更在于其集约化、多核心的发展模式和政府主导型的治理机制(这不同于传统的欧美大都市区),还在于其饱经日本经济和社会跌宕起伏的历史演变而始终保持较强的国际竞争力。

东京都市圈的发展历程及特点东京的历史源远流长,其作为日本的政治和经济中心最早可追溯到四百多年前德川幕府时期的江户时代,并于1868年正式成为日本首都。

尽管在1920年东京已是一个拥有330万人口和35个区县的工业化大城市,但真正以都市圈模式开始发展始于战后复兴阶段的20世纪50年代初。

从日本经济社会发展的关键阶段和日本政府的五轮首都圈规划来看,东京都市圈的发展主要经历了三个历史时期,并表现出各具特色的发展特点,最终形成了当前“多核心、多圈层”的区域空间结构和高度互补的城市功能布局。

(一)经济高速增长背景下以控制规模、开发新城为主要特征的都市圈雏形期(20世纪50年代至70年代初)经历了近10年的战后复兴,整个日本经济从20世纪50年代中期进入了高速增长阶段。