新型分子基铁电体的基础研究-教育部科技发展中心

- 格式:pdf

- 大小:244.60 KB

- 文档页数:8

二芳烯基光铁电体的分子内成键—断键型铁电相变新机理的初步探索1.引言1.1 概述概述部分的内容可以按照以下方式进行编写:概述部分将引言整体进行简要阐述,介绍本文的主题和研究背景。

首先,我们将介绍光铁电体和铁电相变的基本概念。

光铁电体是指能够通过光照射而产生铁电相变的材料,具有广泛的应用潜力。

铁电相变是一种材料内部产生极性反转的现象,在该过程中,材料的晶格结构和电子分布发生重组,从而改变了电荷分布和极性。

这种相变性质使光铁电体在光电子学、存储器和传感器等领域具有重要应用价值。

接下来,本文将重点探索二芳烯基光铁电体的分子内成键—断键型铁电相变新机理。

从化学结构上来看,二芳烯基光铁电体具有独特的分子内成键—断键结构,其分子内的键能在外界刺激下产生断裂和重组,从而引发铁电相变。

近年来,关于分子内成键—断键型铁电相变的研究不断增多。

然而,目前对于二芳烯基光铁电体的这一新型相变机理仍知之甚少。

因此,本文旨在探索分子内成键—断键型铁电相变的新机理,以二芳烯基光铁电体为研究对象。

通过分析已有的研究现状,了解二芳烯基光铁电体的特性和分子内成键—断键型铁电相变的相关研究进展。

同时,本文还将介绍我们的研究方法和初步结果,以及对于分子内成键—断键型铁电相变新机理的意义和未来的展望。

通过本文的研究,我们希望能够深入理解二芳烯基光铁电体的特性和分子内成键—断键型铁电相变的机制,为光铁电体的设计和应用提供新的思路和理论基础。

此外,对于铁电相变新机理的探索也将对材料科学领域的进展产生积极影响,并有望在新型功能材料的合成与应用中发挥重要作用。

1.2文章结构文章结构部分的内容可以包括以下内容:本文的结构主要包括引言、正文和结论。

具体的文章结构如下:引言部分主要概述了本文研究的背景和意义。

首先介绍了二芳烯基光铁电体的特性,这是研究的对象。

接着,引言部分介绍了分子内成键—断键型铁电相变的研究现状,包括相关的研究成果和进展。

最后,明确本文的目的和研究方法。

压电材料的研究和应用现状一、概述压电材料是一类具有压电效应的特殊功能材料,它们能够将机械能转化为电能,或者将电能转化为机械能。

自1880年居里兄弟发现压电效应以来,压电材料在科学研究和工业应用中就占据了重要地位。

随着科技的飞速发展,压电材料的研究和应用已经深入到众多领域,如传感器、换能器、振动控制、声波探测、生物医学等。

在压电材料的研究方面,科研人员一直致力于探索新型压电材料,优化其性能,拓宽其应用范围。

目前,压电材料的研究重点主要集中在压电陶瓷、压电聚合物、压电复合材料等领域。

这些新型压电材料在压电常数、介电常数、机械品质因数等关键指标上不断取得突破,为压电材料的应用提供了更多可能性。

在应用方面,压电材料在传感器和换能器领域的应用尤为广泛。

例如,压电传感器可用于检测压力、加速度、振动等物理量,广泛应用于工业自动化、航空航天、环境监测等领域。

压电换能器则可用于声波的发射和接收,广泛应用于声呐、超声检测、通信等领域。

压电材料在振动控制、声波探测、生物医学等领域也展现出广阔的应用前景。

压电材料作为一种重要的功能材料,在科学研究和工业应用中发挥着不可替代的作用。

随着科学技术的不断进步,压电材料的研究和应用必将迎来更加广阔的天地。

1. 压电材料的定义与特性压电材料是一种特殊的功能材料,具有将机械能转化为电能或将电能转化为机械能的能力。

这类材料在受到外力作用时,其内部正负电荷中心会发生相对位移,从而产生电势差,这种现象称为“压电效应”。

反之,当压电材料置于电场中时,材料会发生形变,这种现象称为“逆压电效应”。

压电材料的这种特性使得它们在许多领域都有广泛的应用,如传感器、换能器、振动控制等。

压电材料的特性主要包括压电常数、介电常数、机械品质因数等。

压电常数反映了材料的压电效应强弱,是衡量压电材料性能的重要指标。

介电常数则描述了材料在电场作用下的电荷存储能力。

机械品质因数则反映了材料在振动过程中的能量损耗情况。

分子铁电的对称性与物理性质分子铁电晶体,是由分子或分子离子通过范德华力、静电力等作用聚集而形成的电介质晶体。

分子铁电作为电子技术领域重要的功能性材料,其极性晶体结构可以呈现自发电极化,并且自发极化的方向能随外电场方向改变。

这种特殊的晶体结构可以具有非挥发铁电开关效应、压电性、热释电性和非线性光学效应等特性。

从近年来有关分子铁电的研究成果可以看出,关于分子铁电相变对称性的研究日趋成熟。

铁电相变过程中的结构对称性破缺、各种物理性质(介电、压电,非线性光学和热释电等)的对称性变化等研究逐步成为研究分子铁电的系统方法学。

然而,铁电相变的对称性破缺所产生的影响远不止以上提及的物理性质的演化。

随着近年来新技术的发展,围绕分子铁电晶体的对称性和物理性质的研究亟待需要在新技术的基础上建立新的表征方法,发展和掌握原位、实时、微区物理性质测量技术已成为分子铁电研究的前沿领域。

在本论文中,我们设计、合成了三类新型分子铁电多功能材料。

基于材料的单晶或薄膜等形态,我们研究了这些铁电晶体对称性允许的物理性质,例如介电、压电、SHG,热释电和铁电等特性。

除此之外,我们还将额外的物理性质引入分子铁电晶体当中。

通过分子设计与晶体工程,分子铁电材料可以实现诸多有趣的功能。

例如具有旋光开关特性的光学活性分子铁电体,具有反铁电特性的分子铁电体,具有窄带隙半导体特性的分子铁电体。

这些物理性质在一定程度上丰富了分子铁电的研究范围,并为分子铁电与其它研究领域的结合提供了一定的材料支持和技术积累。

第二章中,通过引入单一手性有机分子作为极性组分,我们成功构建了一系列具有光学活性的多轴分子铁电体。

我们发现(R)-(-)-3-羟基奎宁环卤化物系列中的铁电性是由于单一手性有机分子的螺旋排列导致的。

由于存在来自分子手性和空间螺旋排列这两种旋光起源在相变前后的贡献不同,(R)-(-)-3-羟基奎宁环卤化物系列的晶体比旋光度和旋光方向都会在在顺电-铁电相变过程中发生变化。

关于铁电材料的发展历史和现状关于铁电材料的发展历史和现状的发展历史,提出了研究中需要解决的一些问题。

关键词:铁电材料罗息盐磷酸二氢钾钙钛矿前言铁电材料是一类重要的功能材料.它具有介电性、压电性、热释电性、铁电性以及电光效应、声光效应、光折变效应和非线性光学效应等重要特性,可用于制作铁电存储器、热释电红外探测器、空间光调制器、光波导、介质移相器、压控滤波器等重要的新型元器件。

这些元器件在航空航天、通信、家电、国防等领域具有广泛的应用前景。

因此铁电材料成了近年来高新技术研究的前沿和热点之一。

早在远古时期,人们就知道某些物质具有与温度有关的自发电偶极距,因为它们被加热时具有吸引其它轻小物体的能力。

1824年B rester 观察到许多矿石具有热释电性。

l880年约居里和皮居里发现当对样品施加应力时出现电极化的现象。

但是,早期发现的热释电体没有一个是铁电体。

在未经处理的铁电单晶中。

电畴的极化方向是杂乱的,晶体的净极化为零,热释电响应和压电响应也十分微小,这就是铁电体很晚才被发现的主要原因。

直到l920年,法国人Valasek发现了罗息盐特异的介电性能,才掀开了铁电体的历史。

在铁电发展史上的重要历史事件按年代顺序列于表l中。

1、四个发展阶段关于铁电的发展历史,大体可以分为以下四个阶段。

1.1罗息盐时期一发现铁电性19年,Josep hVa1asek在美国明尼苏达州大学读研究生,师从物理学家W FG San教授。

从事宇宙射线物理理论研究工作而闻名于世的San教授建议Val asek研究罗息盐单晶的物理性能。

在接下来的两年里,Vala sek测量了罗息盐的线性介电响应、非线性介电性能、压电性能、热释电现象等宏观性能。

1920年4月23日在华盛顿举办的美国物理学会会议上,铁电性概念诞生了。

新型研究型大学赋能新质生产力的路径探赜作者:阙明坤倪涛来源:《北京教育·高教版》2024年第05期摘要:新型研究型大学作为大学组织颠覆性创新的产物,在赋能新质生产力方面具有独特优势。

研究发现:新型研究型大学发挥新主体、新介质、新对象优势,坚持以顶尖人才为基、以前沿技术为用、以交叉学科为限,在基础科研攻关、管理体制改革、科技成果转移转化上持续发力,助推技术革命性突破、生产要素创新配置、产业深度转型升级,促进新质生产力形成。

面向未来,应从政府服务、内涵建设、开放合作等方面推动新型研究型大学改革,推动新质生产力高质量发展。

关键词:新质生产力;新型研究型大学;科技创新;高质量发展新质生产力是科技创新在其中发挥主导作用的生产力,是新一轮科技革命和产业变革加速推进催生的全新命题,具有鲜明的时代特征。

2023年9月,习近平总书记在黑龙江省考察时首提“新质生产力”,强调“要整合科技创新资源,引领发展战略性新兴产业和未来产业,加快形成新质生产力。

”[1] 2024年3月,习近平总书记在参加江苏代表团审议时进一步指出,“要牢牢把握高质量发展这个首要任务,因地制宜发展新质生产力。

”[2]近年来,世界形势动荡变革,大国博弈的广度和烈度上升,美国及其盟友对我国高科技领域实施“卡脖子”日趋频繁,如何在全球科技创新激荡的现实境遇中促成新质生产力成为各界关注的重要议题。

目前,国内学界关于新质生产力的研究已取得一定成果,相关探讨主要集中在新质生产力的缘起、内涵释义、时代特征、现实意义、培育机制以及新质生产力与高质量发展的内在关联与互促路径等方面。

其中,聚焦教育与新质生产力关系的研究不多,基本厘清了教育发展与新质生产力之间的耦合关系[3],阐述了新质生产力背景下高等教育的改进路向[4],说明了区域高等教育高质量发展对新质生产力形成的贡献[5]。

既有研究主要从“教育”“高等教育”“高校”宏观视角进行分析,打开了教育学领域的新质生产力“暗箱”,为进一步从微观、具象角度分析新型研究型大学赋能新质生产力提供了理论基础。

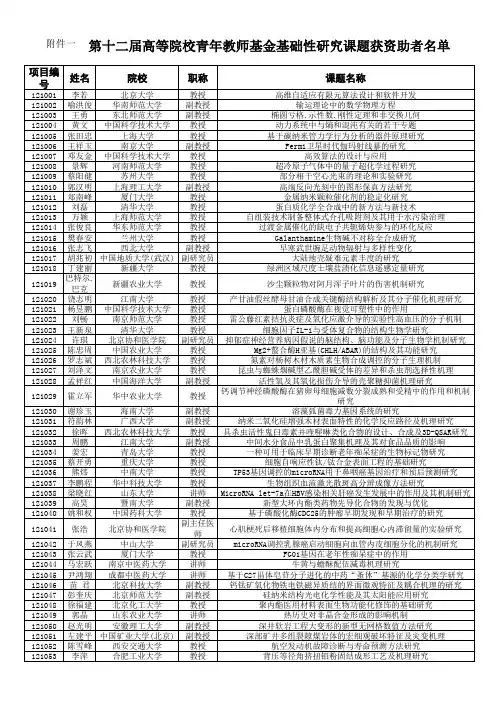

2011教育部自然科学奖

2011年度教育部高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)授奖项目目录(自然科学奖)如下:

1. 基于能量耗散理论的齿轮系统非线性动力学研究

2. 肿瘤微环境响应型纳米药物的设计、制备及其生物效应研究

3. 细胞周期调控的信号转导机制

4. 细胞骨架与膜骨架相互作用的分子机制

5. 植物细胞死亡的分子调控机制

6. 植物适应性低温应答的分子基础

7. 结构生物学中的重要科学问题研究

8. 生物大分子相干运动的物理机制

9. 染色质重塑复合物研究

10. 金属纳米结构加工与性质调控

如需更多信息,可以登录教育部官网进行查阅。

教育部关于公布2012年度“创新团队发展计划”入选名单的通知文章属性•【制定机关】教育部•【公布日期】2012.12.17•【文号】教技函[2012]78号•【施行日期】2012.12.17•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】教育综合规定正文教育部关于公布2012年度“创新团队发展计划”入选名单的通知(教技函[2012]78号)有关省、自治区、直辖市教育厅(教委),国务院有关部门(单位)教育(人事)司(局),中国人民解放军总政治部干部部,部属有关高等学校:经所在高校、教育主管部门推荐,专家通讯评审和现场答辩,并经公示,2012年度“创新团队发展计划”入选团队已经确定,现予公布(名单见附件),并将有关事项通知如下:一、2012年度入选创新团队资助期限为2013年1月至2015年12月,资助经费一般为300万元。

“985工程”学校入选团队的资助经费由学校从“985工程”经费中安排;其他中央部门所属高校入选团队资助经费由我部资助二分之一,所在高校匹配二分之一;地方高校入选团队资助经费由我部资助二分之一,高校主管部门匹配二分之一。

我部资助经费一次核定,分年度拨付,各单位匹配经费应于2014年前拨付到位。

二、有关高等学校应按照我部《“长江学者和创新团队发展计划”创新团队支持办法》(教人〔2004〕4号)的有关规定,做好创新团队后续管理工作。

请于2013年3月前组织创新团队建设论证并报送研究计划,按时报送团队年度进展报告;有关高等学校要大力支持团队的工作,协助解决团队建设中遇到的问题,为团队的发展提供必要的支撑条件,营造良好的学术氛围。

附件:2012年度教育部“创新团队发展计划”入选名单教育部2012年12月17日附件。

项目名称:材料若干介观性能的表征及其尺度效应首席科学家:孙军西安交通大学起止年限:依托部门:教育部一、研究内容和课题设置为实现项目的上述目标,项目总体上需要解决的三个相关科学问题仍然为:(1) 热力学参数尺度效应与材料介观性能基本参量表征: 材料介观热/动力学参数尺度依赖性的解析函数表征,包括表面能及其尺寸效应的解析解、表面吸附的影响、对材料相变临界点的影响、介观材料相图及其尺度依赖性和扩散激活能、扩散系数等参数的尺度效应;与表面能等相关的膜体材料介观性能基本参量如硬度/模量/强度/韧性/内应力/电导等的实验测试和表征;膜/基界面的界面应力、结合强度、界面热失配和缺陷特征等;材料介观性能的力学建模与数值表征、介观性能尺度效应的结构特性表征等。

(2) 材料介观动态性能的特征与缺陷、形态的演化特性:研究在力/电/热等单一或耦合外场下材料介观性能表征及其动态响应, 与损伤特征及其材料几何尺度和晶粒尺寸/晶体取向效应;材料中各种界面与缺陷间的交互作用及对缺陷演化行为的影响及其尺度效应;介观尺度下材料的物质迁移及形态演化及所导致的扩散性蠕变行为、界面迁移与形态演化;多场耦合条件下存在的薄膜结构弛豫行为;材料中点缺陷在多场作用下的无扩散性演化和驰豫行为与时效性及其相变临界点和尺度效应;原位、动态研究多场(力场、热场等)交互作用下不同介观性能对应的材料损伤失效特征;材料在模拟工况下的服役寿命及其可靠性特征。

(3) 介观力学性能的表面效应、界面效应与异质约束效应:研究晶体学取向及表面能和界面能变化对异质界面结合性能的影响;应用热力学平衡和非平衡理论,在介观尺度上揭示膜/基界面原子单双向扩散及膜内原子晶界或晶内扩散的异同及其驱动制约因素;研究表面与界面结构演变对超薄膜的介观性能及其弛豫性的影响,结合热力学尺度效应揭示多场交互作用机制及组合薄膜的几何和能量约束机理;发展经验的固体电子理论,研究薄膜与基底界面及多层膜界面之间电子性态及其功函数的恰当表达,结合数值模拟和物理模型,从微观层次探讨影响薄膜介观性能的表面、界面与异质约束效应,着重阐明界面电子密度差等特征参量对薄膜介观性能、特别是对超薄膜残余应力和界面强度的影响,为进一步建立相应的理论体系奠定良好基础。

教育部关于2015年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)奖励的决定【法规类别】奖惩高等教育【发文字号】教技[2016]1号【发布部门】教育部【发布日期】2016.02.01【实施日期】2016.02.01【时效性】现行有效【效力级别】XE0303教育部关于2015年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)奖励的决定(教技[2016]1号)为深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,大力实施科教兴国战略、人才强国战略和创新驱动发展战略,促进高等学校科技创新,根据《高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)奖励办法》,我部组织开展了2015年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)评审工作。

经评审委员会评审、奖励委员会审核和教育部批准,决定授予“FJRW 理论”等47项成果高等学校科学研究优秀成果奖自然科学奖一等奖,授予“哈德雷环流变宽机理及其气候效应研究”等70项成果高等学校科学研究优秀成果奖自然科学奖二等奖;授予“大型互联电网阻尼特性在线分析与控制技术及应用”等20项成果高等学校科学研究优秀成果奖技术发明奖一等奖,授予“气固环流技术的开发与应用”等25项成果高等学校科学研究优秀成果奖技术发明奖二等奖;授予“一种连续螺旋折流板双壳程组合异形管管束换热器”1项成果高等学校科学研究优秀成果奖技术发明奖(专利类)二等奖;授予“基因工程小鼠等相关疾病模型研发与应用”1项成果高等学校科学研究优秀成果奖科学技术进步奖特等奖,授予“中国脑卒中高发成因和精准预防的研究与转化”等43项成果高等学校科学研究优秀成果奖科学技术进步奖一等奖,授予“下颌下腺移植治疗重症干眼关键技术体系的创建及应用”等79项成果高等学校科学研究优秀成果奖科学技术进步奖二等奖;授予“国家税务大数据计算与服务关键技术及其应用”等2项成果高等学校科学研究优秀成果奖科学技术进步奖(推广类)一等奖;授予“综合康复在汶川大地震伤员功能障碍中的应用研究”等5项成果高等学校科学研究优秀成果奖科学技术进步奖(推广类)二等奖;授予“躲不开的食品添加剂--院士、教授告诉你食品添加剂背后的那些事”1项成果高等学校科学研究优秀成果奖科学技术进步奖(科普类)一等奖;授予“高速列车技术科普”等3项成果高等学校科学研究优秀成果奖科学技术进步奖(科普类)二等奖;授予许晨阳等8人高等学校科学研究优秀成果奖青年科学奖。

铁电/铁磁复合材料的计算机模拟研究随着科学技术的发展和社会的进步,单一性能的材料很难满足新型器件对材料的要求,因此,研究和制备具有多重性能的复合材料已经成为当今材料领域的研究热点。

铁电材料具有铁电性、压电性、热释电效应、声光效应等一系列重要的特性,广泛应用在铁电存储器、微电子机械系统(MEMS)等领域。

铁磁材料则具有磁致伸缩、磁滞现象等特性,是另外一类非常重要的功能材料,被广泛应用在磁记录、滤波器、传感器等领域。

如果一种材料同时具有铁电性和铁磁性两种性能,无疑给传统器件的设计提供一个更大的自由度。

铁电/铁磁复合材料是一种多功能材料,它是由铁电相和铁磁相复合而成的具有磁电转换功能的新型材料,除了具有单一材料的各种性能外,由于电极化和磁化之间的耦合作用,还会出现新的性能——磁电效应。

自从Suchtelen等人于1972年制备了第一种铁电/铁磁复合材料块材(bulk composite)以来,各国科学家开展了大量具有磁电效应的铁电/铁磁复合材料的制备和研究工作。

铁电/铁磁复合薄膜材料(thin film composite)最近也已经引起了人们强烈的关注。

随着实验研究的深入和制备工艺的改善,铁电/铁磁复合材料表现出的性能也越来越好,这在传感器、微位移器、反馈系统以及微波领域、高密度信息存储器等方面具有潜在的应用价值。

如今,铁电/铁磁复合材料以其独有的特性,在微波领域、高压输电线路的电流测量、宽波段磁探测、磁场感应器等领域有着广泛而重要的用途,尤其是微波器件、高压电输送系统中电磁泄露的精确测量方面有很突出的优点。

此外,由于其滞回曲线呈现两种稳定状态,因此容易用在记录介质上。

铁电/铁磁复合材料的研究越来越引起了各国材料科学工作者的重视。

本文中铁电/铁磁复合材料采用双层结构,对铁电层施加电场(电压)时,铁电层由于压电效应发生形状改变,应变通过层间应力传递到铁磁层,由于磁致伸缩的逆效应,铁磁层的磁化强度将发生改变。

铁电材料研究及其应用领域铁电材料是指那些具有铁电性质的物质,即在外电场的作用下可以产生电极化现象的材料。

铁电材料在电子技术、光学、材料学等领域的应用越来越广泛,其研究也成为了材料科学研究的热点之一。

一、铁电材料的基本原理铁电材料是一类在晶体中存在偏移对称性的材料,这种偏移对称性是由称为铁电畴的微区域组成的。

在这些微区域内,原子、离子或分子的电荷分布偏移,形成了一定的电偶极矩,从而在外电场作用下会出现电极化现象。

值得注意的是,铁电材料的电极化方向是稳定的,即在一定的外电场作用下,它的电极化方向保持不变。

二、铁电材料的研究进展自从铁电现象首次被发现以来,铁电材料的研究一直处于高速发展期。

目前,所研究的铁电材料涵盖了多种化合物、单晶体、薄膜等多种材料形态。

研究者们还通过掺杂、合金化等手段改善了铁电材料的性能,例如提高了其铁电常数、压电常数等。

此外,随着研究的深入,铁电材料的机理也逐渐被揭示。

例如,铁电畴的形成与相变机制、电极化变化与晶体结构的关系等问题已经得到了初步解决。

三、铁电材料的应用领域1. 电子技术领域作为一种具有电极化现象的材料,铁电材料在电子技术领域的应用非常广泛。

例如,铁电随机存储器(FeRAM)是一种新型存储器件,它具有高速、耐久性强等特点。

此外,还有液晶显示器、铁电晶体管等电子元器件也应用了铁电材料。

2. 光学领域铁电材料的光学性质也很重要。

研究发现,铁电材料可以作为非线性光学器件,用于激光调制、激光脉冲收缩等领域。

3. 传感器领域由于铁电材料具有压电和电极化特性,可以在其表面贴附传感器来检测物体的压力变化、电荷变化等。

因此,铁电材料在传感器领域的应用前景广阔。

四、铁电材料的未来发展铁电材料的未来发展方向主要集中在以下几个方面:1. 新型铁电材料的研究为了开拓新的应用领域,需要不断研究新型铁电材料。

随着先进材料制备技术的不断发展,新型铁电材料的研究将成为材料科学研究的重点。

2. 铁电薄膜技术的研究铁电薄膜技术是一种在基底上制备铁电材料的方法。

推荐国家自然科学奖项目公示项目名称新型分子基铁电体的基础研究推荐单位教育部推荐单位意见:我单位认真审阅了该项目推荐书及附件材料,确认全部材料真实有效,相关栏目均符合国家科学技术奖励工作办公室的填写要求。

近十年来,该课题组在分子基铁电体这个涉及众多学科且极富挑战性的研究领域中做出突出贡献。

例如:在溶剂热法条件下,合成了一系列非中心对称金属配合物;成功捕获了一类有机四氮唑合成的中间体,发现了首例铁电的金属-有机四氮唑配合物;提出了寻找分子铁电体的半经验方法;设计和发现了分子转子型铁电体,并对其机理进行了深入研究;合成出的二异丙胺溴盐化合物具有接近或超过经典陶瓷铁电体BaTiO3的相变温度和饱和极化值。

该工作被美国的《C&EN》评价为“自铁电体发现近一百年来,第一个能和陶瓷铁电体BaTiO3相媲美的不含金属的铁电体”。

该课题组在分子铁电体方面做出了系统而突出的工作,先后在Science, J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed, Phys. Rev. Lett.和Adv Mater等上发表。

八篇代表性论文SCI正面他引千余次。

相关工作已获高等学校自然科学奖一等奖。

该课题在分子铁电体的性能调控和器件化应用的研究方面还有较大的研究空间,可以完善和深入相关研究工作。

对照国家自然科学奖授奖条件,推荐该项目申报2017年度国家自然科学奖二等奖。

项目简介:铁电材料是涉及物理、化学、材料学、晶体学等多学科的一个前沿交叉研究领域。

自1920年第一个铁电体Rochelle盐(也是分子基铁电体)发现以来,分子基铁电体的相变温度T c和饱和极化值P s一直无法与陶瓷铁电体BaTiO3媲美。

该项目从非中心对称配位聚合物的组装到分子基铁电体的寻找和性质研究,开展了系统而深入的工作,为寻找新型分子铁电体提供了有效的方法,丰富了分子铁电体的种类。

特别是发现了二异丙胺氯盐和溴盐具有接近或超过BaTiO3的T c和P s。

这一重要进展是分子基铁电体迈向实际应用的关键一步。

在国家自然科学基金《铁电与高介电配合物》和《非中心对称金属配聚物的组装及其分子器件基础研究》的支持下,经过近十年的研究,取得如下创新性成果:1、金属有机骨架铁电-介电体。

该项目发现,原位溶剂热合成法易于构筑具有非中心对称结构的金属配合物,并能捕获一系列常规法难以获得的Sharpless四氮唑合成中间体。

研究了一系列的四氮唑配位聚合物的非线性光学效应和潜在的铁电性。

在溶剂热条件下模拟手套箱操作,获得了稳定的Cu(I)-烯烃配合物和其它非中心对称金属配合物,研究了该类金属有机骨架类材料的介电和铁电性质。

2、分子转子型铁电体。

分别以冠醚包合物和1,4-二氮杂二环-[2,2,2]-辛烷为构筑单元,发现和设计了一系列冠醚包合物(苯铵及其衍生物盐+18-冠-6)和含质子化1,4-二氮杂二环-[2,2,2]-辛烷的新型分子转子型铁电体。

这类铁电体在高温下由于转动抵消了电偶极矩而不显示净极化,在低温下转动被冻结而产生净电偶极矩并出现自发极化。

3、新型分子铁电体的半经验寻找方法。

率先把温度(T)依赖的二阶非线性系数(χ(2))作为分子铁电体系相变中对称性破缺发生与否的判据。

应用居里原理和诺埃曼原理,确定铁电相空间群与顺电相空间群的子母群关系和对称性破缺发生的必然性,运用晶体学数据库预测化合物是否为潜在铁电体,避免了盲目或随机寻找新铁电体。

4、高温、大饱和极化有机铁电体。

发现二异丙胺盐酸盐和溴盐具有高相变温度、大饱和极化和低顽场E c,性能优于目前被广泛应用的有机聚合物PVDF,可与钛酸钡相媲美,具备了很好的应用开发前景。

同时其具有廉价易得和易于制备等优点,可作为铁电氧化物和聚合物在实际应用中的有益补充。

项目研究成果主要发表Science(1篇)、J. Am. Chem. Soc.(10篇)、Angew. Chem. Int. Ed.(3篇)、Phys. Rev. Lett.(3篇)、Adv. Mater.(1篇)、Chem. Soc. Rev.(2篇)和Chem. Rev.(1篇)。

8篇代表性论文SCI他引次数共1100次,其中3篇为ESI高被引论文。

该项目获2015年度高等学校科学研究自然科学奖一等奖。

分子铁电体的工作曾被Science的“editors' choice”撰文介绍。

部分研究成果入选《国家自然科学基金资助项目优秀成果选编(五)》。

培养国家杰出青年基金获得者一名、国家自然科学基金优秀青年基金获得者两名、青年973首席一名和江苏省优秀博士论文获得者一名。

客观评价:该项目的研究成果得到国内外同行的广泛关注,代表作2、3、8被评为ESI高水平论文。

比较突出的评价如下:1、金属有机骨架铁电体代表性论文3在合成极性的四唑配位聚合物基础上,首次尝试把具有铁电空间群的配位聚合物取代传统的无机铁电材料,并开发出其潜在铁电性质。

该论文一经刊登在J. Am. Chem. Soc.杂志上,就收到Science编辑的来信,邀请将此工作在Editors’Choice栏目配图介绍(附件21)。

后来,英国院士Cheetham和Rao在Science上以“There’s room in the middle”为题撰文指出:“通过构筑非中心对称配位聚合物可获得新型非传统铁电体,可能打开功能型配位聚合物的又一个新用途并扩展了它的研究空间(代表性引文5)。

”目前论文被评为ESI高水平论文,他引305次。

类钙钛矿结构介电开关材料(Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 6608-6610)被NPG Asia materials专题评述“基于钙钛矿结构的介电开关材料有望用于新型的传感材料”(附件35)。

2、分子转子型铁电体设计合成的分子转子型铁电体的工作,受到了国外分子转子领域的专家对该工作的多次引用与正面评价。

J. Am. Chem. Soc.副主编Garcia-Garibay在引用该工作时指出:“超分子配合物晶态材料的内部结构的转动能导致铁电功能”;“有机化合物的超分子作用如氢键、电荷转移等也可以产生电偶极矩(代表性引文6)”。

日本学者Akutagawa在J. Am. Chem. Soc.中提到:“固态分子转子-定子体系如超分子阳离子体系已被用来设计具有特殊物理性质的材料(代表性引文7)”。

美国科学院院士Stupp 在论文中特别提到了该冠醚类分子转子型分子铁电体化合物的有趣工作,指出:“熊仁根课题组提出苯胺基衍生物的钟摆式运动可以改变晶体中分子偶极取向,他们用固态核磁结合单晶分析证明了不同的分子运动和相变的相互关系引起了结构的有序和铁电性的产生(代表性引文1)”。

3、新型分子铁电体的半经验寻找方法该团队率先提出的把温度(T)依赖的二阶非线性系数(χ(2))作为分子铁电体系相变中对称性破缺发生与否的判据,发表在Phys. Rev. Lett. 2012, 109, 169601,纠正了波兰学者的错误结论(Phys. Rev. Lett. 2002, 89, 215507),得到了分子铁电研究各领域的认可。

其中,美国科学院院士Stupp在Nature Chem.撰写的综述文章(代表性引文8)也特别引用该论文。

最近该团队发表的综述文章“Symmetry breaking in molecular ferroelectrics”作为内封面文章在Chem. Soc. Rev.(2016)发表,肯定了该团队在分子铁电体寻找方法学上的重要贡献。

(附件27)4、高温、大饱和极化的有机分子铁电体针对高温有机分子铁电体的相关代表性论文2,同期的Science和Chemical & Engineering News都作了正面评价。

在Science杂志的特邀评论中,Bonnell教授对该工作进行了高度评价,指出:“DIPAB的自发极化与钛酸钡相近,介电常数高于铁电聚合物,而其矫顽场为聚合物的百分之一,钛酸钡的一半,可很好地节约能源。

DIPAB 的性能大大胜过其它有机材料,已接近或者说达到了氧化物铁电体的水平。

铁电相的稳定性与其优良性能的结合表明:具有易加工性和持续环保性等优点的DIPAB可能会在某些应用方面取代氧化物。

此外,这一有机化合物具有突出的铁电行为、显著的压电现象和电致伸缩效应。

近来,这三种性质已经在对生物学或生理学材料成分的局部观察中得到证实。

因而,铁电耦合很可能是一些生物学过程的重要部分。

在这种情况下,多功能的DIPAB也许将成为沟通氧化物和复合软材料内偶合的桥梁(代表性引文3)”。

Chemical & Engineering News以“一个无金属的铁电”进行了专题报道,做了如是评价:“尽管有机铁电体已有一百多年的历史,但至今尚无该类铁电体被证实具有与金属氧化物相当的性能。

东南大学的熊仁根团队和华盛顿大学的李江宇教授致力于寻找具有高熔点的有机铁电材料。

他们发现的新型有机铁电体DIPAB不但自发极化能与钛酸钡相媲美,且易从水溶液中结晶,使其易于获得并使用(附件36)”。

美国科学院院士Stupp则撰文指出:“自从第一个铁电体罗息盐发现以来,无机材料几乎掌控着铁电领域,然而这一格局随着近年来有机铁电体、杂化骨架和液晶铁电体的发展逐渐被打破,有些有机铁电体(二异丙胺溴盐等)的高性能甚至可以与无机材料相媲美(代表性引文1)”。

Science杂志一篇题目为“可控分子固体”的文章也特别提到了该分子铁电体材料(代表性引文4)。

更值得注意的是,该工作不但受到2016年诺贝尔奖得主之一J. Fraser Stoddart 的关注,在其最近题为“Flexible ferroelectric organic crystals”特别提到了该高温有机分子铁电体的工作,而且二异丙胺盐类的突出物理性质还引起了物理学家对该类材料的研究兴趣。

Alexei Gruverman教授撰文指出:“分子铁电体如二异丙胺盐酸盐等,具有实用的物理化学性质,如高温极化、矫顽场低、介电常数大、低成本、灵活性和无毒,这些优越的性质使其能够有效地替代有机电子设备中的聚合物铁电体。

其中,二异丙胺溴盐性质最为突出,它具有23 µC cm−2的高自发极化和5 kV cm−1的低矫顽场,而且铁电-顺电转变温度高达153 ℃,是目前分子铁电体中最高之一(代表性引文2)”。

同时,Alexei Gruverman教授在该文中对二异丙胺溴盐的静态和动态铁电畴进行了系统的研究。

由此可见,二异丙胺溴盐突出的物理性质受到了物理学家的关注,他们希望通过该类化合物畴的观察,加快这类材料的器件化和实用性。

同时,代表性引文1、2和6中正面引用了多篇该团队的分子铁电研究工作。