雷达对抗原理1

- 格式:pdf

- 大小:53.46 KB

- 文档页数:10

雷达对抗原理的实验雷达对抗原理的实验是为了研究和验证各种雷达对抗技术的有效性和可行性。

雷达对抗是指通过一系列手段,干扰、欺骗或破坏敌方雷达系统的功能和性能,以达到保护自身隐蔽性、降低被侦测和打击风险的目的。

下面将从实验的目的、方法和结果三个方面详细介绍雷达对抗原理的实验。

实验的目的是通过模拟和重建实际作战环境下的雷达与干扰器、电子对抗系统的相互作用,研究雷达对抗相关理论,并研究不同对抗手段对雷达探测性能的影响。

实验旨在验证各种干扰技术的有效性,评估对抗手段的可行性,为实际作战中的雷达对抗提供依据和指导。

实验的方法主要包括场地实验和仿真实验两种。

场地实验是在实际环境中搭建雷达系统和干扰器的实验平台,通过实际测量和数据分析来验证对抗手段的有效性。

仿真实验是利用计算机模拟雷达系统和干扰器的相互作用过程,通过模拟不同对抗手段的效果来评估其对雷达性能的影响。

在场地实验中,首先需要选择适当的实验场地,搭建合适的雷达系统和干扰器。

雷达系统包括发射机、天线、接收机等各种硬件设备,干扰器包括干扰源、电子对抗系统等。

实验中,可以使用各种对抗手段,如干扰信号发射、频率偏移、干扰源位置偏移等。

通过记录并分析雷达系统接收到的信号,可以评估不同干扰手段对雷达的影响程度。

在仿真实验中,利用计算机建立雷达系统和干扰器的模型,通过设定不同的参数和仿真场景进行模拟实验。

可以通过调整干扰信号的功率、频率等参数,评估不同对抗手段的效果,并比较不同干扰手段之间的差异。

根据实验的目的和方法,可以获得不同对抗手段对雷达系统性能的影响结果。

通过对实验数据进行统计和分析,可以获取雷达对抗的有效手段和方法,并评估其可行性和实用性。

实验结果可以提供给雷达设计师和作战指挥员,作为改进雷达系统或应对对抗措施的参考依据。

总之,雷达对抗原理的实验是为了研究和验证不同对抗手段的有效性和可行性,通过场地实验和仿真实验两种方法,模拟和重建雷达系统与干扰器、电子对抗系统的相互作用过程。

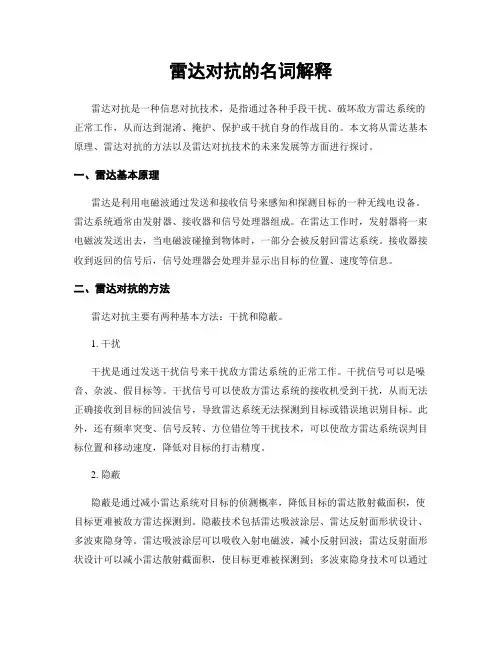

雷达对抗的名词解释雷达对抗是一种信息对抗技术,是指通过各种手段干扰、破坏敌方雷达系统的正常工作,从而达到混淆、掩护、保护或干扰自身的作战目的。

本文将从雷达基本原理、雷达对抗的方法以及雷达对抗技术的未来发展等方面进行探讨。

一、雷达基本原理雷达是利用电磁波通过发送和接收信号来感知和探测目标的一种无线电设备。

雷达系统通常由发射器、接收器和信号处理器组成。

在雷达工作时,发射器将一束电磁波发送出去,当电磁波碰撞到物体时,一部分会被反射回雷达系统。

接收器接收到返回的信号后,信号处理器会处理并显示出目标的位置、速度等信息。

二、雷达对抗的方法雷达对抗主要有两种基本方法:干扰和隐蔽。

1. 干扰干扰是通过发送干扰信号来干扰敌方雷达系统的正常工作。

干扰信号可以是噪音、杂波、假目标等。

干扰信号可以使敌方雷达系统的接收机受到干扰,从而无法正确接收到目标的回波信号,导致雷达系统无法探测到目标或错误地识别目标。

此外,还有频率突变、信号反转、方位错位等干扰技术,可以使敌方雷达系统误判目标位置和移动速度,降低对目标的打击精度。

2. 隐蔽隐蔽是通过减小雷达系统对目标的侦测概率,降低目标的雷达散射截面积,使目标更难被敌方雷达探测到。

隐蔽技术包括雷达吸波涂层、雷达反射面形状设计、多波束隐身等。

雷达吸波涂层可以吸收入射电磁波,减小反射回波;雷达反射面形状设计可以减小雷达散射截面积,使目标更难被探测到;多波束隐身技术可以通过精确的控制发射和接收的信号方向,使目标的回波的强度减弱,从而降低被侦测到的概率。

三、雷达对抗技术的未来发展随着雷达技术的不断发展,雷达对抗技术也在不断改进和创新。

未来的雷达对抗技术可能会出现以下几个方面的发展趋势:1. 智能化随着人工智能技术的进步,雷达对抗系统可能会引入智能化技术。

智能化的对抗系统可以根据敌方雷达的运行状态和工作模式,自动调整干扰信号的特性和参数,以达到最大的干扰效果。

此外,还可以通过机器学习等技术,自动学习敌方雷达的工作方式和特点,并针对性地进行优化干扰。

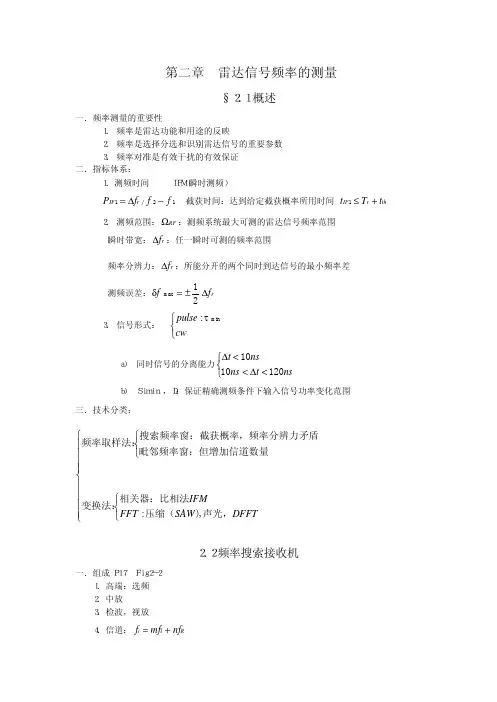

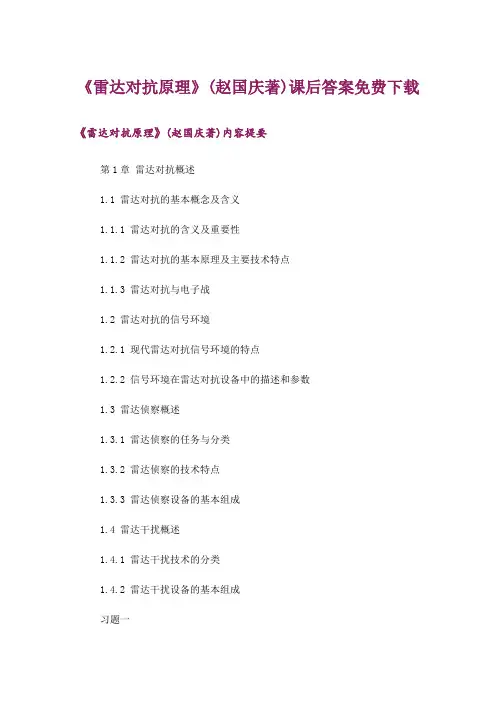

《雷达对抗原理》(赵国庆著)课后答案免费下载《雷达对抗原理》(赵国庆著)内容提要第1章雷达对抗概述1.1 雷达对抗的基本概念及含义1.1.1 雷达对抗的含义及重要性1.1.2 雷达对抗的基本原理及主要技术特点1.1.3 雷达对抗与电子战1.2 雷达对抗的信号环境1.2.1 现代雷达对抗信号环境的特点1.2.2 信号环境在雷达对抗设备中的描述和参数1.3 雷达侦察概述1.3.1 雷达侦察的任务与分类1.3.2 雷达侦察的技术特点1.3.3 雷达侦察设备的基本组成1.4 雷达干扰概述1.4.1 雷达干扰技术的分类1.4.2 雷达干扰设备的基本组成习题一参考文献第2章雷达信号频率的测量2.1 概述2.1.1 雷达信号频率测量的重要性2.1.2 测频系统的主要技术指标2.1.3 现代测频技术分类2.2 频率搜索接收机2.2.1 搜索式超外差接收机2.2.2 射频调谐晶体视频接收机2.2.3 频率搜索形式2.2.4 频率搜索速度的选择2.3 比相法瞬时测频接收机2.3.1 微波鉴相器2.3.2 极性量化器的基本工原理2.3.3 多路鉴相器的并行运用2.3.4 对同时到达信号的分析与检测2.3.5 测频误差分析2.3.6 比相法瞬时测频接收机的组成及主要技术参数 2.4 信道化接收机2.4.1 基本工作原理2.4.2 信道化接收机存在的问题2.4.3 信道化接收机的特点和应用 2.5 压缩接收机2.5.1 Chirp变换原理2.5.2 表声波压缩接收机的工作原理 2.5.3 压缩接收机的参数2.6 声光接收机2.6.1 声光调制器2.6.2 空域傅立叶变换原理2.6.3 声光接收机的工作原理2.6.4 声光接收机的主要特点习题二参考文献 ?第3章雷达的方向测量和定位3.1 概述3.1.1 测向的目的3.1.2 测向的方法3.1.3 测向系统的主要技术指标3.2 振幅法测向3.2.1 波束搜索法测向技术3.2.2 全向振幅单脉冲测向技术3.2.3 多波束测向技术3.3 相位法测向3.3.1 数字式相位干涉仪测向技术3.3.2 线性相位多模圆阵测向技术3.4 对雷达的定位3.4.1 单点定位3.4.2 多点定位习题三参考文献 ?第4章雷达侦察的信号处理4.1 概述4.1.1 信号处理的任务和主要技术要求 4.1.2 信号处理的基本流程和工作原理 4.2 对雷达信号时域参数的'测量4.2.1 tTOA的测量4.2.2 PW的测量4.2.3?AP的测量4.3 雷达侦察信号的预处理4.3.1 对已知雷达信号的预处理4.3.2 对未知信号的预处理4.4 对雷达信号的主处理4.4.1 对已知雷达信号的主处理4.4.2 对未知雷达信号的主处理4.5 数字接收机和数字信号处理4.5.1 数字接收机4.5.2 数字测频4.5.3 数字测向4.5.4 信号脉内调制的分析习题四参考文献 ?第5章雷达侦察作用距离与截获概率5.1 侦察系统的灵敏度5.1.1 切线信号灵敏度PTSS和工作灵敏度POPS的定义 5.1.2 切线信号灵敏度PTSS的分析计算5.1.3 工作灵敏度的换算5.2 侦察作用距离5.2.1 简化侦察方程5.2.2 修正侦察方程5.2.3 侦察的直视距离5.2.4 侦察作用距离Rr对雷达作用距离Ra的优势 5.2.5 对雷达旁瓣信号的侦察5.3 侦察截获概率与截获时间5.3.1 前端的截获概率和截获时间5.3.2 系统截获概率和截获时间习题五参考文献第6章遮盖性干扰6.1 概述6.1.1 遮盖性干扰的作用和分类6.1.2 遮盖性干扰的效果度量6.1.3 最佳遮盖干扰波形6.2 射频噪声干扰6.2.1 射频噪声干扰对雷达接收机的作用6.2.2 射频噪声干扰对信号检测的影响6.3 噪声调幅干扰6.3.1 噪声调幅干扰的统计特性6.3.2 噪声调幅干扰对雷达接收机的作用 6.3.3 噪声调幅干扰对信号检测的影响 6.4 噪声调频干扰6.4.1 噪声调频干扰的统计特性6.4.2 噪声调频干扰对雷达接收机的作用 6.4.3 噪声调频干扰对信号检测的影响 6.5 噪声调相干扰6.5.1 噪声调相干扰的统计特性6.5.2 影响噪声调相干扰信号效果的因素 6.6 脉冲干扰习题六参考文献第7章欺骗性干扰7.1 概述7.1.1 欺骗性干扰的作用7.1.2 欺骗性干扰的分类7.1.3 欺骗性干扰的效果度量7.2 对雷达距离信息的欺骗7.2.1 雷达对目标距离信息的检测和跟踪7.2.2 对脉冲雷达距离信息的欺骗7.2.3 对连续波调频测距雷达距离信息的欺骗 7.3 对雷达角度信息的欺骗7.3.1 雷达对目标角度信息的检测和跟踪7.3.2 对圆锥扫描角度跟踪系统的干扰7.3.3 对线性扫描角度跟踪系统的干扰7.3.4 对单脉冲角度跟踪系统的干扰7.4 对雷达速度信息的欺骗7.4.1 雷达对目标速度信息的检测和跟踪7.4.2 对测速跟踪系统的干扰7.5 对跟踪雷达AGC电路的干扰7.5.1 跟踪雷达AGC电路7.5.2 对AGC控制系统的干扰习题七参考文献第8章干扰机构成及干扰能量计算8.1 干扰机的基本组成和主要性能要求8.1.1 干扰机的基本组成8.1.2 干扰机的主要性能要求8.2 干扰机的有效干扰空间8.2.1 干扰方程8.2.2 干扰机的时间计算8.3 干扰机的收发隔离和效果监视8.3.1 收发隔离8.3.2 效果监视8.4 射频信号存储技术8.4.1 模拟储频技术(ARFM)8.4.2 数字储频技术(DRFM)8.5 载频移频技术8.5.1 由行波管移相放大器构成的载频移频电路 8.5.2 由固态移相器构成的载频移频电路习题八参考文献第9章对雷达的无源对抗技术9.1 箔条干扰9.1.1 箔条干扰的一般特性9.1.2 箔条的有效反射面积9.1.3 箔条的频率响应9.1.4 箔条干扰的极化特性9.1.5 箔条回波信号的频谱9.1.6 箔条的战术应用9.2 反射器9.2.1 角反射器9.2.2 龙伯透镜反射器9.3 假目标和雷达诱饵9.3.1 带有发动机的假目标9.3.2 火箭式雷达诱饵9.3.3 投掷式雷达诱饵9.3.4 拖曳式雷达诱饵9.4 隐身技术习题九参考文献《雷达对抗原理》(赵国庆著)目录该书系统介绍了雷达对抗的基本原理,系统的组成,应用的主要技术等。

雷达对抗原理

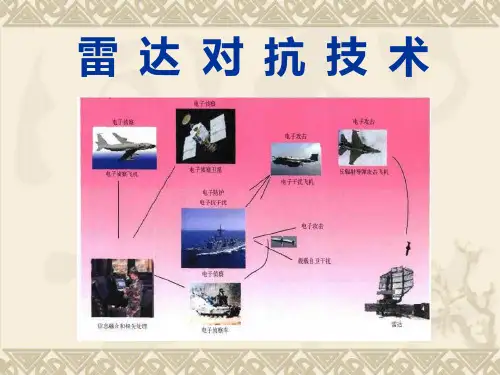

雷达对抗是指敌我双方在雷达战中采取各种技术手段,以减弱或抵消对方雷达的探测、跟踪和导引能力,从而保护自己的飞机、舰船和地面目标免受敌方雷达的侦察和攻击。

雷达对抗是现代战争中的重要组成部分,对于提高战场生存能力和执行任务的成功率至关重要。

雷达对抗的原理主要包括干扰、反制和隐身三种手段。

首先,干扰是指通过发射特定频率和功率的电磁波,干扰敌方雷达的正常工作,使其无法准确探测目标或者产生虚假目标,从而达到保护自身的目的。

干扰手段包括有源干扰和无源干扰,有源干扰是指主动发射干扰信号,而无源干扰则是利用天线、反射体等 passiv e 的手段来改变雷达接收到的信号。

其次,反制是指采取针对敌方雷达的具体特点和工作原理,采取相应的技术手段来削弱或抵消其探测和跟踪能力。

反制手段包括频率捷变、波形捷变、抗干扰接收机等技术手段,通过这些手段可以有效地削弱敌方雷达的性能,使其无法准确探测到我方目标。

最后,隐身技术是指通过减小目标的雷达截面积,使其对雷达波的反射减小到最低程度,从而使敌方雷达无法准确探测到目标。

隐身技术包括减小目标的雷达反射截面积、采用吸波材料、优化目标的外形等手段,通过这些技术手段可以有效地减小目标的雷达反射截面积,从而提高目标的隐身性能。

总的来说,雷达对抗原理是通过干扰、反制和隐身等手段,削弱或抵消敌方雷达的探测和跟踪能力,从而保护自身目标免受雷达的侦察和攻击。

在现代战争中,雷达对抗技术的发展已经成为一项重要的军事技术领域,对于提高战场生存能力和执行任务的成功率至关重要。

随着雷达技术的不断发展和进步,雷达对抗技术也在不断完善和提高,成为战场上的一项重要利器。

雷达对抗侦察原理宝子,今天咱们来唠唠雷达对抗侦察这个超酷的事儿。

你知道雷达吧?就像一个超级厉害的眼睛,它能发射出电波,然后这个电波碰到东西就会反射回来,这样就能知道有没有飞机呀、舰艇呀这些目标了。

那雷达对抗侦察呢,就像是一个小机灵鬼,专门去探这个雷达的虚实。

从最基本的说起哈。

雷达工作的时候会发出特定频率的电波,这电波就像雷达的小信号旗一样,是有它自己的特色的。

雷达对抗侦察设备就像一个敏锐的小耳朵,到处听着这些电波信号。

它能在很复杂的电磁环境里,把那些雷达发出的电波信号给揪出来。

比如说在空中呀,有好多好多的电磁信号在飞来飞去,就像一群小蜜蜂一样嗡嗡嗡的。

但是这个侦察设备就像是能识别出特定小蜜蜂的那种超能力者,专门找到雷达发射出来的那只“小蜜蜂”。

再讲讲这个侦察设备怎么识别雷达的方位呢。

当它接收到雷达的电波信号的时候,其实就像是听到了从某个方向传来的小暗号。

它可以通过一些巧妙的算法和技术,就像解开密码一样,算出这个雷达大概在哪个方向。

这就好比你在一个很吵闹的房间里,虽然有很多声音,但是你能听出来从左边角落传来的那个特别的声音是你朋友发出来的一样。

还有哦,侦察雷达的类型也是个很有趣的事儿。

不同的雷达就像不同性格的小伙伴。

有的雷达是那种很“高调”的,发射的电波功率很大,信号特征也很明显。

那对于侦察设备来说,就像看到一个穿着很鲜艳衣服的小伙伴在人群里,一下子就能发现。

而有的雷达呢,就比较“低调”,它的信号可能很微弱,还会做一些伪装,就像一个擅长隐藏自己的小忍者。

但是侦察设备也不会被轻易骗到,它会用更高级的技术,像什么高灵敏度的接收装置呀,还有超级复杂的信号分析技术,去发现这个“小忍者”雷达的真实身份。

雷达对抗侦察还有个很重要的事儿就是分析雷达的工作模式。

你想啊,雷达有时候可能是在搜索目标,就像拿着手电筒在黑暗里到处照,看哪里有东西。

有时候呢,它可能是在跟踪已经发现的目标,就像紧紧盯着一个小猎物一样。

侦察设备通过分析接收到的电波信号的一些变化,就能猜出这个雷达现在是在搜索还是在跟踪。

雷达对抗原理

雷达对抗原理是指利用各种手段和技术来干扰和破坏雷达系统的正常工作。

雷达系统通常通过发射电磁波,并接收其反射回来的波来探测目标。

雷达对抗旨在干扰或伪装这些信号,以误导雷达系统,使其无法准确探测目标或误判目标位置。

雷达对抗的方法主要可分为主动和被动两种。

主动对抗是指主动发射电磁波来伪装或干扰雷达系统。

其中一种主动对抗的方法是发射干扰信号,这些信号可以覆盖目标反射回来的信号,使雷达系统无法正确识别目标。

另一种主动对抗的方法是发射干扰噪声,这些噪声可以混淆雷达系统的信号处理,使其难以分辨目标和干扰源。

被动对抗是指通过反射、散射或吸收电磁波来干扰雷达系统。

一种常见的被动对抗方法是利用反射面或干扰源使电磁波发生漫反射或散射,产生虚假目标,使雷达系统产生误差。

这种方法常用于隐身技术中,通过特殊的材料或结构设计,使目标对雷达波的反射尽可能减小,降低被雷达发现的概率。

此外,雷达对抗还可以利用电子对抗技术对雷达系统进行干扰。

电子对抗包括电子干扰、假目标产生、波形分析等手段,通过改变雷达波的频率、幅度、相位等参数,使其无法正确工作或受到误导。

总之,雷达对抗原理是通过多种手段和技术对雷达系统进行干扰和破坏,使其无法正常工作或误判目标信息。

这不仅对雷达

系统的使用者造成困扰,也对雷达系统的发展和应用提出了新的挑战。

实验一 雷达测距和接收机灵敏度实验一、 实验目的1. 掌握目标回波测距的方法。

2. 雷达回波信号能量变化对接收机输出的信号的幅度(包络)的影响。

3. 掌握切线灵敏度的定义。

二、 实验内容1. 距离测量。

雷达工作时,发射机经天线向指定空间发射一串重复周期的高频脉冲。

如果在电磁波传播的路径上有目标存在,那么雷达可以接收到由目标反射回来的回波。

由于回波信号往返于雷达和目标之间,它将滞后于发射脉冲一个时间r t 。

如图3.1示电磁波以光速传播,设目标的距离是R ,则传播的距离为光速乘以时间间隔,即r t C R ⨯=2,可得r t CR 2=。

2. 切线灵敏度。

在某一输入脉冲功率电平的作用下,雷达接收机输出端脉冲与噪声叠加后信号的底部与基线噪声(只有接收机内噪声)的顶部在一条直线上(相切),则称此输入脉冲信号功率为切线信号灵敏度TSS P 。

对于单脉冲雷达信号,则有rt 回波tt图3.1 雷达测距图3.2切线灵敏度m UnU 发射脉冲R A P TSS /212=(3-1)其中,A 是输入信号的幅度,R 为接收机内阻。

本实验仪接收机内阻为50欧姆。

三、 实验数据信号时延:T=52μs 信号衰减值:95 % 切线灵敏度:P TSS = 噪声电压峰值: 噪声最大值:四、 思考题1. 根据记录回波的时延,计算目标回波距离。

答:目标回波时延:,根据公式计算得回波距离R=7.8km 。

2. 距离分辨率为多少? 答:距离分辨率()2c nc dr v τ∆=+≈B 12c *,实验测得目标回波脉冲宽度τ为240ns ,代入距离分辨率公式得到c r ∆约为36m 。

3. 目标回波输入信号的幅度改变,示波器输出信号有何变化?答:由前面数据整理的表格可以看出,目标回波输入信号的幅度衰减越来越大时,示波器输出信号幅度越来越小。

4. 雷达的切线灵敏度是多少? 答:接收机灵敏度为: 。

5. 基线噪声电压峰值n U 和满足切线灵敏度条件下有信号处输出噪声的峰值m U 是否相同?为什么?答:基线电压峰值n U 小于满足切线灵敏度条件下有信号处输出噪声的峰值m U ,因为nU 只是接收机内噪声而m U 不仅包含接受机内噪声还包含外界干扰噪声所以n U <m U 。

雷达电子对抗技术及其运用研究随着科技的发展,雷达电子对抗技术在军事、航空和通信等领域的应用越来越广泛。

雷达电子对抗技术是指通过干扰、扰乱和欺骗等手段,使敌方雷达系统无法有效的发现、追踪和识别目标的一种技术。

本文将从对雷达电子对抗技术的基本原理、技术手段和发展趋势进行分析,以及该技术在军事、航空和通信等领域的运用研究展开讨论。

一、雷达电子对抗技术的基本原理雷达是一种以电磁波为信号,利用射频技术,对发射的信号进行辐射和接收处理,用来探测和识别目标的探测系统。

而雷达电子对抗技术则是通过干扰、欺骗等手段,来抵消或减弱敌方雷达系统的探测能力。

其基本原理主要包括以下几点:1. 干扰原理:利用干扰信号对敌方雷达系统进行干扰,使其无法正常工作。

干扰信号可以是杂波干扰、伪目标干扰、错譂干扰等。

2. 欺骗原理:通过发射干扰信号、虚假信号或诱饵信号,使敌方雷达系统产生错误的信息,误导其判断。

3. 抗干扰原理:采用多种抗干扰措施,包括频率捷变、极化捷变、多波束接收、自适应抗干扰和局部融合等,以提高雷达系统的抗干扰能力。

雷达电子对抗技术主要有以下几种技术手段:1. 发射干扰:通过发射干扰信号,干扰敌方雷达系统的接收过程,使其无法正常接收或处理信号,从而影响雷达系统的探测能力。

2. 伪装干扰:采取掩蔽、隐匿等手段,隐蔽目标的真实信息,使其难以被敌方雷达系统探测或识别,从而减弱雷达系统的识别能力。

3. 电子对抗装备:包括干扰器、伪装器、抗干扰雷达系统等,利用电子技术手段来实现对雷达系统的干扰和抗干扰。

随着雷达系统的不断发展和升级,雷达电子对抗技术也在不断进步和演变。

未来雷达电子对抗技术的发展趋势主要体现在以下几个方面:1. 多波段、宽频段:随着雷达系统的频段越来越宽,雷达电子对抗技术需要在更多的频段上进行干扰和抗干扰。

2. 多模式、多任务:雷达系统不仅能够在不同模式下工作,还能够同时执行多项任务,因此雷达电子对抗技术需要更灵活、更多样的应对手段。

反雷达原理

雷达是利用电磁波的反射和接收原理进行目标检测和跟踪的一种无线电设备。

为了对其工作原理进行反向推导,我们需要首先了解雷达的基本原理。

雷达的工作原理可以分为发射、接收和信号处理三个过程。

在发射过程中,雷达会向目标物体发射一束脉冲电磁波,这是通过雷达的天线实现的。

当这束电磁波碰到目标物体时,它会被反射回来并被雷达的接收系统接收。

接收过程中,接收设备会接收到反射回来的电磁波,并将其转化为电信号。

然后,信号会被放大并进一步处理,以消除干扰和噪声。

信号处理过程是对接收到的信号进行分析、提取和解读的过程。

这个过程涉及到复杂的信号处理算法和模型,以便确定目标物体的方位、距离和速度等信息。

通过对雷达的工作原理进行反向推导,我们可以尝试设计出对抗雷达的方法。

一种常见的对抗雷达的方法是隐身技术,即通过减少或遮盖目标物体对电磁波的反射,使其难以被雷达探测到。

隐身技术涉及到吸波材料、表面涂层和特殊形状的设计,以降低雷达对目标物体的探测效果。

此外,还有其他一些对抗雷达的方法,包括干扰器的使用、频率跳变和调制等。

这些方法的共同目标是干扰或掩盖目标物体的反射信号,以使它对雷达难以识别。

总之,反雷达原理是通过对雷达工作原理的理解,从而设计出对抗雷达的方法。

这些方法一般都涉及到减少目标物体的反射、干扰或隐藏其信号的技术手段。

雷达对抗原理是指对抗敌方雷达系统的方法和策略。

它旨在干扰、欺骗或阻碍敌方雷达系统的探测、跟踪和识别能力,以保护自身免受敌方雷达侦察和攻击。

以下是雷达对抗原理的几个关键方面:

1. 隐身技术:通过减小雷达截面积、采用隐身涂层、优化机身造型等方法,使目标在雷达波束中难以被探测到或识别出。

2. 干扰技术:利用电子干扰手段向敌方雷达系统发送有干扰效果的信号,干扰其正常工作、降低探测能力或产生虚假目标,使敌方无法准确获取目标信息。

3. 欺骗技术:通过发射和反射虚假信号或干扰信号,迷惑敌方雷达系统的目标识别和跟踪,以减少被探测和追踪的概率。

4. 遮蔽技术:利用地形、建筑物或其他物体来阻挡或减弱雷达波的传播,从而降低目标被探测的概率。

5. 技术性规避:通过巧妙选择行动路线、改变高度、速度和方向等,使自身在雷达系统中的存在时间减少或目标特征难以捕捉,增加敌方的难度。

雷达对抗原理在军事、航空、航天和电子战等领域具有重要意义,帮助保护和提升自身的隐蔽性、生存能力和作战效能。