雷达对抗原理(第二版)第6章

- 格式:ppt

- 大小:2.32 MB

- 文档页数:29

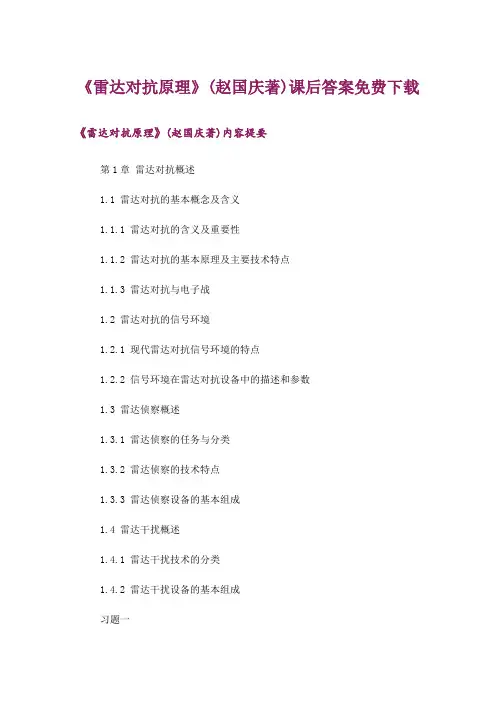

《雷达对抗原理》(赵国庆著)课后答案免费下载《雷达对抗原理》(赵国庆著)内容提要第1章雷达对抗概述1.1 雷达对抗的基本概念及含义1.1.1 雷达对抗的含义及重要性1.1.2 雷达对抗的基本原理及主要技术特点1.1.3 雷达对抗与电子战1.2 雷达对抗的信号环境1.2.1 现代雷达对抗信号环境的特点1.2.2 信号环境在雷达对抗设备中的描述和参数1.3 雷达侦察概述1.3.1 雷达侦察的任务与分类1.3.2 雷达侦察的技术特点1.3.3 雷达侦察设备的基本组成1.4 雷达干扰概述1.4.1 雷达干扰技术的分类1.4.2 雷达干扰设备的基本组成习题一参考文献第2章雷达信号频率的测量2.1 概述2.1.1 雷达信号频率测量的重要性2.1.2 测频系统的主要技术指标2.1.3 现代测频技术分类2.2 频率搜索接收机2.2.1 搜索式超外差接收机2.2.2 射频调谐晶体视频接收机2.2.3 频率搜索形式2.2.4 频率搜索速度的选择2.3 比相法瞬时测频接收机2.3.1 微波鉴相器2.3.2 极性量化器的基本工原理2.3.3 多路鉴相器的并行运用2.3.4 对同时到达信号的分析与检测2.3.5 测频误差分析2.3.6 比相法瞬时测频接收机的组成及主要技术参数 2.4 信道化接收机2.4.1 基本工作原理2.4.2 信道化接收机存在的问题2.4.3 信道化接收机的特点和应用 2.5 压缩接收机2.5.1 Chirp变换原理2.5.2 表声波压缩接收机的工作原理 2.5.3 压缩接收机的参数2.6 声光接收机2.6.1 声光调制器2.6.2 空域傅立叶变换原理2.6.3 声光接收机的工作原理2.6.4 声光接收机的主要特点习题二参考文献 ?第3章雷达的方向测量和定位3.1 概述3.1.1 测向的目的3.1.2 测向的方法3.1.3 测向系统的主要技术指标3.2 振幅法测向3.2.1 波束搜索法测向技术3.2.2 全向振幅单脉冲测向技术3.2.3 多波束测向技术3.3 相位法测向3.3.1 数字式相位干涉仪测向技术3.3.2 线性相位多模圆阵测向技术3.4 对雷达的定位3.4.1 单点定位3.4.2 多点定位习题三参考文献 ?第4章雷达侦察的信号处理4.1 概述4.1.1 信号处理的任务和主要技术要求 4.1.2 信号处理的基本流程和工作原理 4.2 对雷达信号时域参数的'测量4.2.1 tTOA的测量4.2.2 PW的测量4.2.3?AP的测量4.3 雷达侦察信号的预处理4.3.1 对已知雷达信号的预处理4.3.2 对未知信号的预处理4.4 对雷达信号的主处理4.4.1 对已知雷达信号的主处理4.4.2 对未知雷达信号的主处理4.5 数字接收机和数字信号处理4.5.1 数字接收机4.5.2 数字测频4.5.3 数字测向4.5.4 信号脉内调制的分析习题四参考文献 ?第5章雷达侦察作用距离与截获概率5.1 侦察系统的灵敏度5.1.1 切线信号灵敏度PTSS和工作灵敏度POPS的定义 5.1.2 切线信号灵敏度PTSS的分析计算5.1.3 工作灵敏度的换算5.2 侦察作用距离5.2.1 简化侦察方程5.2.2 修正侦察方程5.2.3 侦察的直视距离5.2.4 侦察作用距离Rr对雷达作用距离Ra的优势 5.2.5 对雷达旁瓣信号的侦察5.3 侦察截获概率与截获时间5.3.1 前端的截获概率和截获时间5.3.2 系统截获概率和截获时间习题五参考文献第6章遮盖性干扰6.1 概述6.1.1 遮盖性干扰的作用和分类6.1.2 遮盖性干扰的效果度量6.1.3 最佳遮盖干扰波形6.2 射频噪声干扰6.2.1 射频噪声干扰对雷达接收机的作用6.2.2 射频噪声干扰对信号检测的影响6.3 噪声调幅干扰6.3.1 噪声调幅干扰的统计特性6.3.2 噪声调幅干扰对雷达接收机的作用 6.3.3 噪声调幅干扰对信号检测的影响 6.4 噪声调频干扰6.4.1 噪声调频干扰的统计特性6.4.2 噪声调频干扰对雷达接收机的作用 6.4.3 噪声调频干扰对信号检测的影响 6.5 噪声调相干扰6.5.1 噪声调相干扰的统计特性6.5.2 影响噪声调相干扰信号效果的因素 6.6 脉冲干扰习题六参考文献第7章欺骗性干扰7.1 概述7.1.1 欺骗性干扰的作用7.1.2 欺骗性干扰的分类7.1.3 欺骗性干扰的效果度量7.2 对雷达距离信息的欺骗7.2.1 雷达对目标距离信息的检测和跟踪7.2.2 对脉冲雷达距离信息的欺骗7.2.3 对连续波调频测距雷达距离信息的欺骗 7.3 对雷达角度信息的欺骗7.3.1 雷达对目标角度信息的检测和跟踪7.3.2 对圆锥扫描角度跟踪系统的干扰7.3.3 对线性扫描角度跟踪系统的干扰7.3.4 对单脉冲角度跟踪系统的干扰7.4 对雷达速度信息的欺骗7.4.1 雷达对目标速度信息的检测和跟踪7.4.2 对测速跟踪系统的干扰7.5 对跟踪雷达AGC电路的干扰7.5.1 跟踪雷达AGC电路7.5.2 对AGC控制系统的干扰习题七参考文献第8章干扰机构成及干扰能量计算8.1 干扰机的基本组成和主要性能要求8.1.1 干扰机的基本组成8.1.2 干扰机的主要性能要求8.2 干扰机的有效干扰空间8.2.1 干扰方程8.2.2 干扰机的时间计算8.3 干扰机的收发隔离和效果监视8.3.1 收发隔离8.3.2 效果监视8.4 射频信号存储技术8.4.1 模拟储频技术(ARFM)8.4.2 数字储频技术(DRFM)8.5 载频移频技术8.5.1 由行波管移相放大器构成的载频移频电路 8.5.2 由固态移相器构成的载频移频电路习题八参考文献第9章对雷达的无源对抗技术9.1 箔条干扰9.1.1 箔条干扰的一般特性9.1.2 箔条的有效反射面积9.1.3 箔条的频率响应9.1.4 箔条干扰的极化特性9.1.5 箔条回波信号的频谱9.1.6 箔条的战术应用9.2 反射器9.2.1 角反射器9.2.2 龙伯透镜反射器9.3 假目标和雷达诱饵9.3.1 带有发动机的假目标9.3.2 火箭式雷达诱饵9.3.3 投掷式雷达诱饵9.3.4 拖曳式雷达诱饵9.4 隐身技术习题九参考文献《雷达对抗原理》(赵国庆著)目录该书系统介绍了雷达对抗的基本原理,系统的组成,应用的主要技术等。

第一章1、雷达的基本概念:雷达概念(Radar),雷达的任务是什么,从雷达回波中可以提取目标的哪些有用信息,通过什么方式获取这些信息答:雷达是一种通过发射电磁波和接收回波,对目标进行探测和测定目标信息的设备。

任务:早期任务为测距和探测,现代任务为获取距离、角度、速度、形状、表面信息特性等。

回波的有用信息:距离、空间角度、目标位置变化、目标尺寸形状、目标形状对称性、表面粗糙度及介电特性。

获取方式:由雷达发射机发射电磁波,再通过接收机接收回波,提取有用信息。

2、目标距离的测量:测量原理、距离测量分辨率、最大不模糊距离 答:原理:R=Ctr/2距离分辨力:指同一方向上两个目标间最小可区别的距离 Rmax=…3、目标角度的测量:方位分辨率取决于哪些因素答:雷达性能和调整情况的好坏、目标的性质、传播条件、数据录取的性能 4、雷达的基本组成:哪几个主要部分,各部分的功能是什么 答:天线:辐射能量和接收回波发射机:产生辐射所需强度的脉冲功率 接收机:把微弱的回波信号放大回收信号处理机:消除不需要的信号及干扰,而通过加强由目标产生的回波信号 终端设备:显示雷达接收机输出的原始视频,以及处理过的信息 习题:1-1. 已知脉冲雷达中心频率f0=3000MHz ,回波信号相对发射信号的延迟时间为1000μs ,回波信号的频率为3000.01 MHz ,目标运动方向与目标所在方向的夹角60°,求目标距离、径向速度与线速度。

685100010310 1.510()15022cR m kmτ-⨯⨯⨯===⨯=m 1.010310398=⨯⨯=λKHzMHz f d 10300001.3000=-=s m f V d r /5001021.024=⨯==λsm V /100060cos 500=︒=波长:目标距离:1-2.已知某雷达对σ=5m2 的大型歼击机最大探测距离为100Km,1-3.a)如果该机采用隐身技术,使σ减小到0.1m2,此时的最大探测距离为多少?1-4.b)在a)条件下,如果雷达仍然要保持100Km 最大探测距离,并将发射功率提高到10 倍,则接收机灵敏度还将提高到多少?1-5.KmKmR6.3751.010041max=⎪⎭⎫⎝⎛⨯=dBkSkSii72.051,511.010minmin-===∴⨯=⨯b)a)第二章:1、雷达发射机的任务答:产生大功率特定调制的射频信号2、雷达发射机的主要质量指标答:工作频率和瞬时带宽、输出功率、信号形式和脉冲波形、信号的稳定度和频谱纯度、发射机的效率3、雷达发射机的分类单级震荡式、主振放大式4、单级震荡式和主振放大式发射机产生信号的原理,以及各自的优缺点答:单级震荡式原理:大功率电磁震荡产生与调制同时完成,以大功率射频振荡器做末级优点:结构简单、经济、轻便、高效缺点:频率稳定性差,难以形成复杂波形,相继射频脉冲不相参主振放大式原理:先产生小功率震荡,再分多级进行调制放大,大功率射频功率放大器做末级优点:频率稳定度高,产生相参信号,适用于频率捷变雷达,可形成复杂调制波形缺点:结构复杂,价格昂贵、笨重是非题:1、雷达发射机产生的射频脉冲功率大,频率非常高。

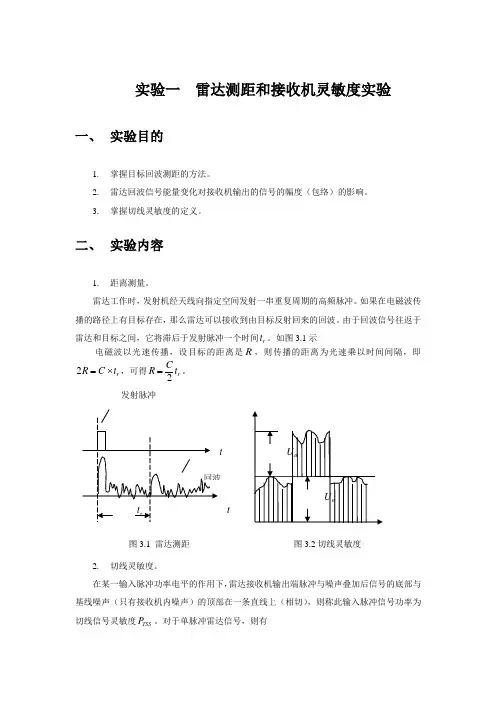

实验一 雷达测距和接收机灵敏度实验一、 实验目的1. 掌握目标回波测距的方法。

2. 雷达回波信号能量变化对接收机输出的信号的幅度(包络)的影响。

3. 掌握切线灵敏度的定义。

二、 实验内容1. 距离测量。

雷达工作时,发射机经天线向指定空间发射一串重复周期的高频脉冲。

如果在电磁波传播的路径上有目标存在,那么雷达可以接收到由目标反射回来的回波。

由于回波信号往返于雷达和目标之间,它将滞后于发射脉冲一个时间r t 。

如图3.1示电磁波以光速传播,设目标的距离是R ,则传播的距离为光速乘以时间间隔,即r t C R ⨯=2,可得r t CR 2=。

2. 切线灵敏度。

在某一输入脉冲功率电平的作用下,雷达接收机输出端脉冲与噪声叠加后信号的底部与基线噪声(只有接收机内噪声)的顶部在一条直线上(相切),则称此输入脉冲信号功率为切线信号灵敏度TSS P 。

对于单脉冲雷达信号,则有rt 回波tt图3.1 雷达测距图3.2切线灵敏度m UnU 发射脉冲R A P TSS /212=(3-1)其中,A 是输入信号的幅度,R 为接收机内阻。

本实验仪接收机内阻为50欧姆。

三、 实验数据信号时延:T=52μs 信号衰减值:95 % 切线灵敏度:P TSS = 噪声电压峰值: 噪声最大值:四、 思考题1. 根据记录回波的时延,计算目标回波距离。

答:目标回波时延:,根据公式计算得回波距离R=7.8km 。

2. 距离分辨率为多少? 答:距离分辨率()2c nc dr v τ∆=+≈B 12c *,实验测得目标回波脉冲宽度τ为240ns ,代入距离分辨率公式得到c r ∆约为36m 。

3. 目标回波输入信号的幅度改变,示波器输出信号有何变化?答:由前面数据整理的表格可以看出,目标回波输入信号的幅度衰减越来越大时,示波器输出信号幅度越来越小。

4. 雷达的切线灵敏度是多少? 答:接收机灵敏度为: 。

5. 基线噪声电压峰值n U 和满足切线灵敏度条件下有信号处输出噪声的峰值m U 是否相同?为什么?答:基线电压峰值n U 小于满足切线灵敏度条件下有信号处输出噪声的峰值m U ,因为nU 只是接收机内噪声而m U 不仅包含接受机内噪声还包含外界干扰噪声所以n U <m U 。

第6章遮盖性干扰雷达对抗原理教学课件第6章遮盖性干扰第6章遮盖性干扰6.1 概述6.2 射频噪声干扰6.3 噪声调幅干扰6.4 噪声调频干扰6.5 噪声调相干扰6.6 脉冲干扰第6章遮盖性干扰6.1 概述雷达是通过对回波信号的检测发现目标的存在并测量其参数信息的而干扰的目的就是破坏或阻碍雷达发现目标、测量目标参数。

号sTt。

当该空间存在目标时该信号会受到目标距离、角度、速度和其它参数的调制成为回波sRt。

在接收机中通过对接收信号的分析解调可得到有关目标的距离、角度、速度等信息。

第6章遮盖性干扰图中增加的信号t是因为雷达接收的信号中除了目标回波外还不可避免地存在各种噪声如多径回波、天线噪声、宇宙射电等正是由于这些噪声的存在才影响了雷达对目标的检测能力。

可见如果在sRt中人为引入噪声和干扰信号或利用吸收材料等措施减弱目标回波都可以阻碍雷达对目标信息的正常检测达到干扰的目的。

第6章遮盖性干扰图6―1 雷达获取目标信息的过程第6章遮盖性干扰6.1.1遮盖性干扰的作用和分类1.遮盖性干扰的作用遮盖性干扰就是用噪声或类似噪声的干扰信号遮盖或淹没有用信号阻止雷达检测目标信息。

它的基本原理是:任何一部雷达都有外部噪声和内部噪声雷达对目标的检测是在这些噪声中进行的其检测又是基于一定的概率准则的。

一般来说如果目标信号能量S与噪声能量N相比信噪比S/N超过检测门限D则可以保证在一定虚警概率Pfa的条件下达到一定的检测概率Pd简单称为可发现目标否则便认为不可发现目标。

遮盖干扰就是使强干扰功率进入雷达接收机尽可能降低信噪比S/N造成雷达对目标检测的困难。

第6章遮盖性干扰2.遮盖性干扰的分类按照干扰信号中心频率fj、谱宽Δfj相对于雷达接收机中心频率fs、带宽Δfr的关系遮盖性干扰可以分为瞄准式干扰、阻塞式干扰和扫频式干扰。

1瞄准式干扰瞄准式干扰一般满足25jsjrffff第6章遮盖性干扰采用瞄准式干扰必须首先测得雷达信号频率fs然后把干扰机频率fj调整到雷达的频率上保证以较窄的Δfj覆盖Δfr这一过程称为频率引导。

第一章 雷达对抗概述§1.1 雷达对抗的基本概念及含义一 雷达对抗:侦察,干扰,攻击的战术措施的总称在现代战争中,每一个作战装备和作战人员都会因其在战争中的地位和作用而受到多种雷达和武器系统的威胁、杀伤。

雷达对抗是一切从敌方雷达及其武器系统获取信息(雷达侦察),破坏或扰乱敌方雷达及其武器系统的正常工作(雷达干扰和雷达攻击)的战术、技术措施的总称。

雷达对抗在现代战争中处于举足轻重、日益重要的地位。

二 雷达对抗基本原理及特点:雷达对抗是与雷达紧密联系在一起的。

众所周知,雷达为了获取目标信息,必须首先将高功率的电磁波能量照射到目标上;由于目标的电磁散射特性,将对照射能量产生相应的调制和散射;雷达接收到目标调制后的一部分微弱的散射信号,再根据收发信号调制的相对关系,解调出目标信息。

雷达对抗的基本原理如图1―2所示。

雷达对抗设备中的侦察设备接收雷达发射的直达信号,测量该雷达的方向、频率和其它调制参数,然后根据已经掌握的雷达信号先验信息和先验知识,判断该雷达的功能、工作状态和威胁程度等,并将各种信号处理的结果提供给干扰机和其它有关的设备。

由此可见,实现雷达侦察的基本条件是:①雷达向空间发射信号;②侦察接收机接收到足够强的雷达信号;③雷达信号的调制方式和调制参数位于侦察机信号检测处理的能力和范围之内。

图1―2 雷达对抗的基本原理示意图根据雷达对目标信息检测的过程,对雷达干扰的基本方法包括:①破坏雷达探测目标的电波传播路径;②产生干扰信号进入雷达接收机,破坏或扰乱雷达对目标信息的正确检测;③减小目标的雷达截面积等。

雷达对抗的主要技术特点是: 1. 宽频带、大视场雷达对抗设备的工作视场往往是半空域或者全空域,工作带宽往往是倍频程或多倍频程的。

2. 瞬时信号检测、测量和高速信号处理由于雷达信号大多为射频脉冲,持续时间很短。

雷达侦察设备对于射频脉冲信号的检测、测量等都必须在短暂的脉冲期间内完成。

导弹末制导雷达、近炸引信等武器设备的发射信号时间很短,要求雷达对抗系统的信号处理必须尽快完成,及时作出有效的反应。

随着科学技术的发展,军队的电子化程度也相应迅速提高,专门用于电子对抗的飞机、舰艇、卫星,以及用来摧毁雷达等装置的反辐射导弹相继出现,使电子对抗的地位和作用大大提高,电子对抗逐渐成为一种直接用于攻防的作战手段。

从近些年的几次战争中可以看出,传统的陆、海、空战已发展形成了“多维立体战”,电子对抗(ECM—Electronic countermeasures)以“软杀伤”为主要特点贯穿于战争的全过程。

在科索沃战争中,北约在空袭中使用了各类性能先进的预警飞机和专用电子战飞机,分别对南军的预警、火控雷达和指挥控制系统实施“致盲”、“致聋”。

通过软硬兼施的电子攻击,北约始终掌握着作战地区的信息主动权,使南联盟的军队处于被动挨打的境地。

在阿富汗战争中,美军实现了信息系统与作战系统的高度一体化。

为实现在信息获取系统和空中打击系统的信息实时传输,美军专门在沙特的苏丹王子空军基地建立了一个新型联合空战中心。

联合空战中心配备了最新型的C4 I S R系统,综合分析、处理由美军各种战场侦察系统所获取的战场信息数据,并将处理过的战场信息数据实时传输到轰炸机、战斗机等各种作战平台。

此次伊拉克战争,虽然出于战术上的种种考虑,美军没有以强大的电子战拉开帷幕,但是,随着战争的逐渐展开,美军还是出动了EA-6B“徘徊者”电子战飞机等对伊拉克的防空雷达进行干扰。

相信美军为保证其军事打击顺利进行,还会陆续采用更多的电子对抗措施。

为了更好地了解、认识电子战,记者采访了我国信息与电子工程专家、中国工程院院士张履谦。

张履谦院士指出,电子对抗技术主要是指以专用电子设备、仪器和电子打击武器系统破坏或降低敌方电子设备的工作效能,同时保护己方电子设备效能的正常发挥。

电子对抗的基本手段是电子侦察与反侦察,电子干扰与反干扰,反辐射摧毁与反摧毁。

电子对抗的主要内容包括:电子侦察、电子进攻和电子防御。

电子对抗的实质就是敌我双方为争夺电磁频谱的控制权(即制电磁权)所展开的斗争。