酶促反应动力学实验报告

- 格式:docx

- 大小:819.29 KB

- 文档页数:6

实验五酶促反应动力学实验实验五酶促反应动力学实验——温度和离子对酶活性的影响【实验目的】1、了解温度对酶活性及酶促反应速度的影响,加深对酶特性的认识。

2、了解离子对酶活性及酶促反应速度的影响,加深对酶特性的认识。

【实验原理】1、每种酶都有其最适温度,高于或低于此温度酶的活性都降低。

一般而言,若酶处于过高的温度环境中,会使酶活性永久丧失;而若处于极低温度的环境中只会使酶活性受到抑制,一旦温度适宜,酶又会全部或部分的恢复其活性。

2、酶的活性常常受某些物质的影响,有些物质能使酶的活性增加,称为酶的激活剂;有些物质能使酶的活性降低,称为酶的抑制剂。

Cl-是唾液淀粉酶的激活剂。

其它的阴离子,如Br-、NO3-和I- 对该酶也有激活作用,但较微弱。

而Cu2+对唾液淀粉酶具有抑制作用。

激活剂和抑制剂影响酶活性的剂量是很少的,并且常具有特异性。

就本实验,低浓度CI-可以增加酶活性,高浓度的CI-或者低浓度的Cu2+则会抑制酶活性,同时低浓度的Na+、SO42-等对酶活性没有影响。

激活剂的作用机制是多种多样的,可能是作为辅酶或辅基的一个组成部分,也可以直接作为酶活性中心的构成部分。

【实验用品】1、仪器和器材:冰箱、恒温水浴锅、紫外分光光度计、试管和试管架、移液枪及枪头、胶头滴管、烧杯2、试剂:1)PH6.8的缓冲液:量取15.45ml的0.2M磷酸氢二钠和4.55ml的柠檬酸混合摇匀即可。

2)0.5%淀粉的0.5%氯化钠溶液:0.5g可溶性淀粉和0.5g氯化钠,溶于100ml蒸馏水(需加热)。

3)碘液4)1M HCl溶液5)1M NaOH溶液6)稀释100倍的唾液7)冰水浴8) 1%NaCI溶液9) 0.1%CuSO4溶液10)0.1%淀粉液【实验内容】(一)温度对酶活性的影响1.制管和预温:由于本实验对恒温反应要求较高,故每个温度梯度使用两支试管,分别标记为A管和B管,同时欲温底物与酶。

A管加入PH6.8的缓冲液和0.5%淀粉液;B管使用移液枪加入稀释100倍的唾液,相对应的两支试管置于设定的温度下预温5min。

酶促反应动力学实验报告酶促反应动力学实验报告摘要:本实验旨在研究酶促反应的动力学过程。

通过测量不同底物浓度下酶催化反应速率的变化,分析酶的催化特性和底物浓度对反应速率的影响。

实验结果表明,酶促反应速率与底物浓度呈正相关关系,但随着底物浓度增加,反应速率逐渐趋于饱和。

1. 引言1.1 酶的作用1.2 酶促反应动力学2. 实验方法2.1 材料准备2.2 实验步骤3. 实验结果与分析3.1 反应速率与底物浓度关系曲线3.2 酶活性计算公式及计算结果4. 讨论与结论4.1 反应速率与底物浓度关系解释4.2 实验误差及改进方案1 引言1.1 酶的作用酶是一类生物催化剂,能够加速生物体内化学反应的进行。

它们通常是蛋白质或核酸分子,并具有高度特异性。

在细胞内,酶参与调节代谢途径、合成新物质以及降解废物等重要生物过程。

1.2 酶促反应动力学酶促反应动力学研究酶催化反应速率与底物浓度、温度和pH等因素之间的关系。

其中,底物浓度是影响酶催化速率的重要因素之一。

当底物浓度较低时,反应速率随着底物浓度的增加而迅速增加;当底物浓度较高时,反应速率逐渐趋于饱和。

2 实验方法2.1 材料准备- 酶溶液:根据实验要求选择合适的酶溶液。

- 底物溶液:根据实验要求配置不同浓度的底物溶液。

- 缓冲液:用于维持实验环境中恒定的pH值。

- 试管或微孔板:用于进行反应混合和观察。

- 分光光度计:用于测量反应混合液的吸光度变化。

2.2 实验步骤1. 准备一系列不同浓度的底物溶液,并标明其浓度。

2. 在试管或微孔板中分别加入相同体积的酶溶液和不同浓度的底物溶液,混合均匀。

3. 将反应混合物放入分光光度计中,设置适当的波长并记录吸光度值。

4. 在一定时间间隔内,测量吸光度值的变化,并记录下来。

5. 根据实验数据计算反应速率。

3 实验结果与分析3.1 反应速率与底物浓度关系曲线根据实验数据绘制反应速率与底物浓度关系曲线。

实验结果显示,随着底物浓度的增加,反应速率也增加。

酶促反应动力学实验报告引言酶是一类催化化学反应的蛋白质,它们在生物体内发挥着至关重要的作用。

酶促反应动力学是研究酶催化反应速度的学科,通过实验可以深入了解酶催化反应的机理和动力学参数。

本实验旨在探究酶促反应的动力学特性,并对实验结果进行分析和讨论。

材料与方法材料•酶溶液•底物溶液•缓冲液•反应容器•定量移液器方法1.准备反应溶液:将一定量的酶溶液、底物溶液和缓冲液按一定比例混合,制备出合适的反应溶液。

2.设定实验条件:调节反应温度、pH值等实验条件,使其与生物体内环境接近。

3.开始反应:在反应容器中加入一定量的反应溶液,并立即启动计时器。

4.定时取样:在不同时间点,用定量移液器取出一定体积的反应液体样品。

5.快速停止反应:在取样后立即向反应容器中加入适量的反应停止剂,使反应迅速停止。

6.测定反应产物:使用合适的实验方法,测定取样时刻反应液中的反应产物的浓度。

结果与分析初始速率测定在实验中,我们首先对反应体系的初始速率进行了测定。

通过在不同时间点取样并快速停止反应,我们测定了不同时间点的反应产物浓度,并计算出了初始速率。

观察速率与底物浓度的关系为了探究反应速率与底物浓度之间的关系,我们固定其他实验条件不变,改变底物浓度,观察反应速率的变化。

通过在不同底物浓度下进行实验,并记录反应速率的数据,我们建立了速率与底物浓度之间的关系曲线。

实验结果显示,速率随着底物浓度的增加而增加,但达到一定浓度后,速率趋于饱和,不再随底物浓度的增加而增加。

酶催化反应的动力学方程根据实验结果,我们可以得到酶催化反应的动力学方程。

一般来说,酶催化反应的速率与底物浓度的关系可以用Michaelis-Menten方程描述:V = (Vmax * [S]) / (Km + [S])其中V为反应速率,[S]为底物浓度,Vmax为最大反应速率,Km为米氏常数。

结论酶促反应动力学实验通过测定酶催化反应的速率与底物浓度的关系,探究酶催化反应的动力学特性。

酶催化反应动力学的测定实验报告引言:酶是一类底物特异性高、效率高的蛋白质催化剂,对生命体的正常代谢过程具有重要的调控作用。

酶催化反应动力学是研究酶催化速率与底物浓度、温度等因素之间关系的实验方法。

本实验旨在通过测定过氧化氢酶催化过氧化氢分解反应速率随底物浓度变化的关系,探究酶催化反应的动力学特性。

实验材料与方法:1. 实验材料:- 过氧化氢酶储备液- 过氧化氢底物液- 磷酸盐缓冲液(pH 7.0)- 酶抑制剂:肼,对苯二酚2. 实验仪器:- 分光光度计- 温度控制设备- 酶解反应体系3. 实验步骤:1) 预先配制过氧化氢酶催化反应所需的底物液。

2) 准备一系列不同浓度的底物液,如0.2%、0.4%、0.6%、0.8%和1.0%。

3) 将每种底物液分别加入试管中,保持温度一致,加入过氧化氢酶储备液。

4) 使用分光光度计,以固定波长对反应过程进行连续测量,并记录反应速率随时间的变化。

5) 通过计算反应速率与底物浓度之间的关系,确定酶催化反应的动力学特性。

结果与讨论:本实验通过测定过氧化氢酶催化过氧化氢分解反应在不同底物浓度下的速率,得到了一组反应速率与底物浓度之间的数据。

根据实验数据,我们绘制出反应速率随底物浓度变化的曲线图。

实验数据表明,反应速率随底物浓度的增加而增加,但随着底物浓度继续增加,反应速率逐渐趋于饱和。

这反映了酶催化反应中的酶与底物结合能力饱和的特点。

为了进一步验证实验结果的可靠性,我们进行了反应速率对时间变化的监测。

结果显示,反应速率随时间的增加而逐渐减小,表明酶活性随着时间的推移会受到某种因素的限制,可能是酶活性的衰减或底物浓度的减少。

通过对实验数据的进一步分析,我们可以得到酶催化反应速率与底物浓度之间的动力学关系。

常见的动力学模型有米氏方程、麦克斯韦-伯尔赛方程等,它们可以描述酶催化反应速率与底物浓度之间的定量关系。

结论:通过本实验,我们成功测定了酶催化反应动力学特性。

实验结果显示反应速率与底物浓度之间存在一定关系,呈现出饱和曲线的特点。

酶动力学实验报告

《酶动力学实验报告》

摘要:

本实验旨在研究酶在不同温度和底物浓度下的活性变化。

通过测定酶的反应速率,得出了酶的最适工作温度和底物浓度,为进一步研究酶的特性和应用提供

了重要数据。

引言:

酶是一种生物催化剂,能够加速生物化学反应的进行,而不参与反应本身。

酶

的活性受到温度和底物浓度等因素的影响,因此对酶的动力学特性进行研究具

有重要意义。

材料与方法:

1. 实验材料:酶样品、底物、缓冲液等。

2. 实验仪器:分光光度计、恒温槽等。

3. 实验步骤:首先将酶样品和底物混合,然后在不同温度下进行反应,并测定

反应速率。

结果与讨论:

实验结果表明,酶的活性随着温度的升高而增加,在一定范围内达到最大值,

然后随着温度继续升高而下降。

此外,酶的活性还受到底物浓度的影响,当底

物浓度过低或过高时,酶的活性都会降低。

通过对实验数据的分析,得出了酶

的最适工作温度和底物浓度。

结论:

本实验通过酶动力学实验,研究了酶在不同温度和底物浓度下的活性变化规律,

为进一步研究酶的特性和应用提供了重要数据。

同时,本实验也为生物工程、医药等领域的研究和应用提供了理论基础和实验指导。

总结:

通过本次实验,我们深入了解了酶的动力学特性,为今后的研究工作打下了坚实的基础。

我们相信,在不久的将来,酶的研究将会为生物科学领域带来更多的突破和进展。

酶促反应的实验报告酶促反应的实验报告引言:酶是一类生物催化剂,能够加速化学反应的速率,而不被消耗。

酶促反应在生物体内发挥着至关重要的作用,如消化食物、合成新的分子等。

本实验旨在探究酶促反应的特性和影响因素,以及酶的催化机制。

实验材料与方法:材料:新鲜的马铃薯、马铃薯切片、盐水、试管、试管架、盖玻片、显微镜、酶溶液、双氧水、试管夹、计时器。

方法:1. 准备马铃薯提取液:将新鲜马铃薯切成小块,加入适量的盐水中,搅拌均匀,过滤得到马铃薯提取液。

2. 酶促反应的观察:取一只试管,加入适量的马铃薯提取液,然后加入一滴酶溶液。

将试管倒置,用试管夹夹住,将试管倒置放置于试管架上。

3. 加入双氧水:用滴管向试管中加入适量的双氧水,开始计时。

4. 观察反应:观察试管内是否有气泡产生,以及气泡的数量和大小。

5. 记录数据:记录反应开始后每隔一段时间的气泡数量和大小。

6. 显微镜观察:取一滴反应液放在盖玻片上,放入显微镜下观察酶促反应的细节。

结果与讨论:在实验过程中,我们观察到酶促反应的现象非常明显。

随着时间的推移,试管内的气泡数量逐渐增加,并且气泡的大小也有所增大。

通过显微镜观察,我们可以看到气泡是由双氧水分解产生的氧气气泡。

酶促反应的速率受到多种因素的影响,如温度、pH值和底物浓度等。

在本次实验中,我们主要探究了温度对酶促反应的影响。

实验中我们分别将试管放置在不同温度下进行观察。

结果显示,随着温度的升高,酶促反应的速率也增加。

这是因为温度的升高会增加酶分子的动力学能量,使酶与底物之间的碰撞频率增加,从而加快反应速率。

然而,当温度过高时,酶的活性会受到破坏,导致反应速率下降。

此外,我们还观察到酶促反应在酸性和碱性条件下的变化。

在实验中,我们调整了马铃薯提取液的pH值,分别观察了在酸性和碱性条件下的酶促反应。

结果显示,酸性条件下酶的活性较低,反应速率较慢;而在碱性条件下,酶的活性较高,反应速率较快。

这是因为酶的活性受到pH值的影响,不同pH值下酶的构象发生变化,从而影响酶与底物的结合能力。

酶动力学实验报告引言酶是生物体内一类特殊的蛋白质,可以促进化学反应的进行。

酶动力学研究了酶的催化过程,了解酶的性质和功能对于生物学和医学的发展具有重要意义。

本实验旨在通过测定酶催化反应速率的变化来研究酶动力学。

实验材料和方法实验材料•酶溶液•底物溶液•缓冲液•反应温度控制设备实验方法1.准备实验室条件和所需材料。

2.将适量的缓冲液倒入试管中。

3.加入一定量的底物溶液。

4.在试管中加入酶溶液,注意控制加入的量。

5.定时开始反应,并记录反应时间。

6.在适定的时间间隔内,取出一定量的反应混合液。

7.通过某种方法停止反应,并记录停止反应的时间。

8.将停止反应的混合液进行分析,测定生成物的浓度。

9.重复以上步骤,以获得多个数据点。

10.根据实验数据进行计算和分析。

实验结果和讨论实验结果显示,酶的催化反应速率随着底物浓度的增加而增加,但随着反应物浓度达到一定水平后,速率增加的趋势逐渐趋于平缓。

这表明酶的活性受到底物浓度的影响,但存在饱和现象。

此外,实验还发现酶的催化反应速率随着温度的升高而增加,但当温度超过一定范围后,酶的活性开始下降。

这是因为高温会导致酶的空间构象发生改变,使其失去催化活性。

通过对实验数据的计算和分析,我们可以得到酶的动力学参数,如酶的最大反应速率(Vmax)和底物浓度为一半时的反应速率(Km)。

这些参数可以帮助我们了解酶的催化机制和性质。

结论通过本实验,我们成功地研究了酶动力学。

实验结果表明底物浓度和温度对酶的催化反应速率有显著影响。

酶催化反应速率随着底物浓度的增加而增加,但存在饱和现象;催化速率随着温度的升高而增加,但过高的温度会导致酶活性下降。

这些发现对于深入理解酶的性质和应用具有重要意义。

参考文献(这里引用使用的文献)。

一、实验目的1. 探究不同底物浓度对酶促反应速率的影响。

2. 确定酶的最适温度和pH值。

3. 观察并分析抑制剂对酶活性的影响。

二、实验材料1. 试剂:淀粉酶、蔗糖酶、葡萄糖、淀粉、蔗糖、果糖、葡萄糖氧化酶、柠檬酸、氢氧化钠、硫酸铜、盐酸、氯化钠等。

2. 仪器:恒温水浴锅、酸度计、酶标仪、电子天平、移液器、滴定管、试管等。

三、实验方法1. 底物浓度对酶促反应速率的影响实验a. 在一系列试管中加入不同浓度的底物溶液(葡萄糖、淀粉、蔗糖、果糖)。

b. 加入适量的淀粉酶或蔗糖酶,立即记录反应时间。

c. 每隔一定时间取出一小部分反应液,加入适量的硫酸铜溶液,观察颜色变化。

d. 记录反应速率与底物浓度的关系。

2. 酶的最适温度和pH值实验a. 将淀粉酶或蔗糖酶溶液分别置于不同温度(如20℃、30℃、40℃、50℃、60℃)的水浴锅中。

b. 将酶溶液分别置于不同pH值(如pH 3、pH 5、pH 7、pH 9、pH 11)的缓冲溶液中。

c. 观察并记录酶活性与温度、pH值的关系。

3. 抑制剂对酶活性的影响实验a. 在一系列试管中加入不同浓度的抑制剂(如柠檬酸、氢氧化钠、氯化钠)。

b. 加入适量的淀粉酶或蔗糖酶,立即记录反应时间。

c. 观察并记录抑制剂对酶活性的影响。

四、实验结果与分析1. 底物浓度对酶促反应速率的影响实验结果显示,随着底物浓度的增加,酶促反应速率逐渐加快。

在底物浓度较低时,反应速率与底物浓度呈线性关系;当底物浓度继续增加时,反应速率趋于稳定。

这说明酶促反应速率与底物浓度之间存在一定的关系。

2. 酶的最适温度和pH值实验结果显示,淀粉酶和蔗糖酶的最适温度分别为60℃和50℃。

在最适温度下,酶活性达到最大值。

当温度过高或过低时,酶活性逐渐降低。

pH值对酶活性也有一定的影响,淀粉酶的最适pH值为7,而蔗糖酶的最适pH值为5。

3. 抑制剂对酶活性的影响实验结果显示,柠檬酸和氢氧化钠对淀粉酶活性具有抑制作用,而氯化钠对酶活性没有明显影响。

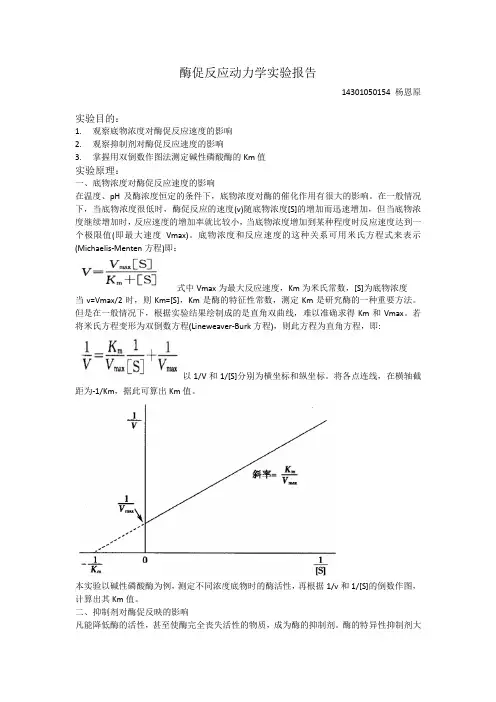

酶促反应动力学实验报告14301050154 杨恩原实验目的:1.观察底物浓度对酶促反应速度的影响2.观察抑制剂对酶促反应速度的影响3.掌握用双倒数作图法测定碱性磷酸酶的Km值实验原理:一、底物浓度对酶促反应速度的影响在温度、pH及酶浓度恒定的条件下,底物浓度对酶的催化作用有很大的影响。

在一般情况下,当底物浓度很低时,酶促反应的速度(v)随底物浓度[S]的增加而迅速增加,但当底物浓度继续增加时,反应速度的增加率就比较小,当底物浓度增加到某种程度时反应速度达到一个极限值(即最大速度Vmax)。

底物浓度和反应速度的这种关系可用米氏方程式来表示(Michaelis-Menten方程)即:式中Vmax为最大反应速度,Km为米氏常数,[S]为底物浓度当v=Vmax/2时,则Km=[S],Km是酶的特征性常数,测定Km是研究酶的一种重要方法。

但是在一般情况下,根据实验结果绘制成的是直角双曲线,难以准确求得Km和Vmax。

若将米氏方程变形为双倒数方程(Lineweaver-Burk方程),则此方程为直角方程,即:以1/V和1/[S]分别为横坐标和纵坐标。

将各点连线,在横轴截距为-1/Km,据此可算出Km值。

本实验以碱性磷酸酶为例,测定不同浓度底物时的酶活性,再根据1/v和1/[S]的倒数作图,计算出其Km值。

二、抑制剂对酶促反映的影响凡能降低酶的活性,甚至使酶完全丧失活性的物质,成为酶的抑制剂。

酶的特异性抑制剂大致上分为可逆性和不可逆性两类。

可逆性抑制又可分为竞争性抑制和非竞争性抑制等。

竞争性抑制剂的作用特点是使该酶的Km值增大,但对酶促反映的最大速度Vmax值无影响。

非竞争性抑制剂的作用特点是不影响[S]与酶的结合,故其Km值不变,然而却能降低其最大速度Vmax。

本实验选取Na2HPO4作为碱性磷酸酶的抑制物,确定其抑制作用属于哪种类型。

实验步骤:实验一:底物浓度对酶促反应速度的影响1.取试管9支,将0.01mol/L基质液稀释成下列不同浓度:管号试剂2.另取9支试管编号,做酶促反应:管号试剂3.混匀,37 ℃水浴保温5分钟左右。

实验四实验四 酶促反应动力学酶促反应动力学————pH pH pH、、温度温度、、激活剂激活剂、、抑制剂对酶促反应速度的影响抑制剂对酶促反应速度的影响目的目的::1.了解pH、温度、激活剂和抑制剂对酶活力的影响。

2.学习测定酶最适pH 的方法。

(一) pH 对酶活力的影响对酶活力的影响1.1.实验原理实验原理实验原理对环境酸碱度敏感是酶的特点之一。

对每一种酶来说,只能在一定pH 范围内才表现其活力,否则酶即失活。

另外,在这个有限pH 范围内,酶的活力也随着环境pH 的改变有所不同。

酶通常在某一pH 时,才表现最大活力。

酶表现最大活力时的pH 称为酶的最适pH。

一般酶的最适pH 在4~8之间。

淀粉遇碘呈蓝色。

糊精按其分子大小,遇碘可呈蓝色、紫色、暗褐色或红色。

最简单的糊精和麦芽糖遇碘不呈色。

在不同条件下,淀粉被唾液淀粉酶水解的程度可由水解混合物是遇碘呈现的颜色来判断。

本实验观察pH 对唾液淀粉酶活力的影响,唾液淀粉酶的最适pH 约为6.8。

2实验器材实验器材恒温水浴锅、试管、试管架、锥形瓶(50ml 或100ml)、吸量管(1、2、5、10ml)、秒表、白瓷板、pH 试纸、稀释50倍的新鲜唾液(在漏斗内塞入少量脱脂棉,下接洁净试管,嗽口后含一小口蒸馏水,半分钟后收集过滤唾液。

取滤液2ml 放入锥形瓶内,加蒸馏水稀释至100ml,充分混匀)。

3实验试剂实验试剂(1)新配制的溶于0.3%NaCl 的0.5%淀粉溶液称取可溶性淀粉0.5g,先用少量0.3%NaCl 溶液加热调成糊状,再用热的0.3%NaCl 溶液稀释至100ml。

(2)0.2mol/L Na 2HPO 4溶液称取Na 2HPO 4·7H 2O 53.65g(或Na 2HPO 4·12H 2O 71.7g),溶于少量蒸馏水中,移入1000ml 容量瓶,加蒸馏水稀释到刻度。

(3)0.1mol/L 柠檬酸溶液称取含一个水分子的柠檬酸21.01g,溶于少量蒸馏水中,移入1000ml 容量瓶,加蒸馏水至刻度。

酶促反应动力学实验报告酶促反应动力学实验报告引言:酶是生物体内一类高效催化剂,能够加速化学反应速度而不参与反应本身。

酶促反应动力学研究了酶催化反应速率与底物浓度、酶浓度、温度和pH等因素之间的关系。

本实验旨在通过测定过氧化氢酶催化分解过氧化氢的速率,探究酶促反应动力学的基本原理。

实验方法:1. 实验前准备:准备所需试剂:过氧化氢溶液、过氧化氢酶溶液、缓冲液、辅助试剂等;准备所需仪器:分光光度计、计时器、试管、移液器等。

2. 实验步骤:(1) 预先调制一系列过氧化氢浓度的溶液,如0.1mol/L、0.2mol/L、0.3mol/L 等;(2) 在试管中加入一定量的缓冲液和过氧化氢酶溶液,使其浓度保持不变;(3) 在不同的试管中加入不同浓度的过氧化氢溶液,使其浓度逐渐增加;(4) 开始计时,记录下反应开始后一定时间内的吸光度变化;(5) 重复实验多次,取平均值。

实验结果:通过实验测得不同过氧化氢浓度下的吸光度变化数据,绘制出反应速率与过氧化氢浓度之间的关系曲线。

实验结果显示,随着过氧化氢浓度的增加,反应速率也随之增加,但当过氧化氢浓度达到一定值后,反应速率不再显著增加。

实验讨论:1. 底物浓度对酶促反应速率的影响实验结果表明,底物浓度对酶促反应速率有显著影响。

当底物浓度较低时,酶活性相对较低,反应速率较慢;而当底物浓度增加时,酶活性得到更充分的发挥,反应速率逐渐增加。

然而,当底物浓度达到一定值后,反应速率不再显著增加,这是因为酶的活性位点已经饱和,无法再催化更多的底物分子。

2. 酶浓度对酶促反应速率的影响实验结果还显示,酶浓度对酶促反应速率也有显著影响。

当酶浓度较低时,酶活性受限,反应速率较慢;而当酶浓度增加时,酶活性得到更充分的发挥,反应速率逐渐增加。

然而,当酶浓度达到一定值后,反应速率不再显著增加,这是因为底物浓度成为限制因素,酶浓度的增加无法进一步提高反应速率。

3. 温度和pH对酶促反应速率的影响温度和pH是酶活性的重要调节因素。

实验报告生物体内酶的底物浓度与酶活性的酶促反应动力学研究要点一:引言酶是生物体内一类具有催化活性的蛋白质,能够加速化学反应的进行。

酶活性受到多个因素的影响,其中底物浓度是其重要的一项。

通过研究底物浓度与酶活性之间的关系,可以深入了解酶的催化作用机制,并为生物医学领域的相关研究提供理论基础。

本实验旨在探究生物体内酶的底物浓度对酶活性的影响,以及酶促反应动力学的特性。

要点二:材料与方法1. 实验材料:- 底物:XXX(具体名称)- 酶:XXX(具体名称)- 缓冲液:XXX(具体名称)- 反应体系:XXX(具体组合)2. 实验步骤:- 步骤一:制备一系列底物浓度不同的反应液,如0.1M、0.2M、0.3M等。

- 步骤二:将相同体积的底物和酶溶液混合,使其反应起始。

- 步骤三:在一定时间间隔内,取样分析反应液中产物的浓度变化。

- 步骤四:记录数据并进行计算分析。

要点三:结果与讨论1. 数据记录:- 在不同底物浓度下,记录反应液中产物浓度的变化。

- 对每组实验数据进行统计和计算。

2. 数据处理与分析:- 根据实验数据,画出底物浓度与时间的曲线图。

- 对曲线图进行趋势分析,研究不同底物浓度下酶活性的变化。

- 利用动力学模型对实验数据进行拟合,获得酶促反应的速率常数和最大反应速率。

- 分析不同底物浓度下酶活性的酶促反应动力学特性。

3. 结果分析:- 根据数据处理和分析结果,得出底物浓度对酶活性的影响趋势,并解释相应的生物化学机制。

- 探讨不同底物浓度下酶活性的最适条件,并讨论相关生理环境中的底物浓度变化对酶活性的影响。

要点四:结论通过实验研究发现,生物体内酶的底物浓度与酶活性之间存在一定的关系。

随着底物浓度的增加,酶活性会呈现一定的变化趋势。

进一步的动力学分析表明,底物浓度对酶促反应速率常数和最大反应速率的值具有明显的影响。

因此,底物浓度是调控生物体内酶活性的一个重要因素。

要点五:实验意义与展望本实验的研究结果对于进一步了解酶活性的调控机制具有重要意义。

实验报告酶催化反应的动力学研究实验报告:酶催化反应的动力学研究一、实验目的本次实验旨在研究酶催化反应的动力学特性,包括酶促反应速率与底物浓度、酶浓度、温度、pH 值等因素之间的关系,以深入理解酶催化作用的机制,并为相关的生物化学和生物技术应用提供理论基础。

二、实验原理酶是一种具有高度催化活性的生物大分子,能够显著降低化学反应的活化能,从而加速反应的进行。

酶催化反应的速率通常受到多种因素的影响,其中最重要的是底物浓度和酶浓度。

在低底物浓度下,反应速率与底物浓度成正比,这一阶段被称为一级反应;随着底物浓度的增加,反应速率逐渐接近最大值,此时反应速率不再随底物浓度的增加而显著增加,这一阶段被称为零级反应。

米氏方程(MichaelisMenten equation)是描述酶催化反应动力学的经典方程:$V = V_{max} S /(K_m + S)$,其中$V$ 是反应速率,$V_{max}$是最大反应速率,$S$ 是底物浓度,$K_m$ 是米氏常数,其数值等于反应速率达到最大反应速率一半时的底物浓度。

此外,温度和 pH 值也会通过影响酶的活性和构象来影响酶催化反应的速率。

三、实验材料与设备(一)实验材料1、酶:本次实验使用的酶为过氧化氢酶。

2、底物:过氧化氢(H₂O₂)溶液。

3、缓冲液:用于维持反应体系的 pH 值稳定。

(二)实验设备1、分光光度计:用于测定反应体系中产物的生成量或底物的消耗量。

2、恒温水浴锅:用于控制反应温度。

3、移液器:用于准确移取实验所需的溶液体积。

4、离心机:用于离心分离酶和底物。

5、试管、烧杯、量筒等常规实验器具。

四、实验步骤(一)底物浓度对酶促反应速率的影响1、配制一系列不同浓度的过氧化氢溶液,浓度范围从低到高。

2、向每个试管中加入相同量的过氧化氢酶溶液和缓冲液,使反应体系的总体积相同。

3、将试管置于恒温水浴锅中,设定反应温度为37°C,并开始计时。

4、在一定时间间隔内,使用分光光度计测定每个试管中反应体系的吸光度变化,以反映底物的消耗量或产物的生成量。

酶动力学综合实验实验(一)——碱性磷酸酶Km值的测定【目的要求】1.了解底物浓度对酶促反应速度的影响2.了解米氏方程、Km值的物理意义及双倒数作图求Km值的方法。

【实验原理】1、碱性磷酸酶:碱性磷酸酶是广泛分布于人体各脏器器官中,其中以肝脏为最多。

其次为肾脏、骨骼、肠和胎盘等组织。

但它不是单一的酶,而是一组同功酶。

本实验用的碱性磷酸酶是从大肠杆菌中提取的。

2、米氏方程:Michaelis-Menten 在研究底物浓度与酶促反应速度的定量关系时,导出了酶促反应动力学的基本公式,即:(1)式中:v表示酶促反应速度,表示酶促反应最大速度,[S]表示底物浓度,表示米氏常数。

3、值的测定主要采用图解法,有以下四种:①双曲线作图法(图1-1,a)根据公式(1),以v对[s]作图,此时1/2时的底物浓度[s]值即为Km值,以克分子浓度(M)表示。

这种方法实际上很少采用,因为在实验条件下的底物浓度很难使酶达到饱和。

实测一个近似值,因而1/2不精确。

此外由于v对[S]的关系呈双曲线,实验数据要求较多,且不易绘制。

②Lineweaver- Burk作图法双倒数作图法(图1-1,b)实际工作中,常将米氏方程(式(1))作数学变换,使之成为直线形式,测定要方便、精确得多。

其中之一即取(1)式的倒数,变换为Lineweaver- Burk方程式:(2)以对作图,即为y=ax+b形式。

此时斜率为,纵截距为。

把直线外推与横轴相交,其截距相交,其截距即为—。

③Hofstee作图法(略)把(2)式等号两边乘以,得:(3)以v对作图,这时斜率为,纵截距为,横截距为。

④Hanas作图法(略)把(2)式等号两边乘以[S],得:(4)以对[s]作图,这时斜率为,纵截距为。

(a)(b)本实验主要以双倒数法,即Lineweaver- Burk作图法来测定碱性磷酸酶Km值。

具体原理如下:本实验以碱性磷酸酶为例,用磷酸苯二钠为其作用物,碱性磷酸酶能分解磷酸苯二钠产生酚和磷酸,在适宜条件下(PH10.0,和60℃),准确反应13分钟。

酶促反应动力学实验报告

14301050154 杨恩原

实验目的:

1.观察底物浓度对酶促反应速度的影响

2.观察抑制剂对酶促反应速度的影响

3.掌握用双倒数作图法测定碱性磷酸酶的Km值

实验原理:

一、底物浓度对酶促反应速度的影响

在温度、pH及酶浓度恒定的条件下,底物浓度对酶的催化作用有很大的影响。

在一般情况下,当底物浓度很低时,酶促反应的速度(v)随底物浓度[S]的增加而迅速增加,但当底物浓度继续增加时,反应速度的增加率就比较小,当底物浓度增加到某种程度时反应速度达到一个极限值(即最大速度Vmax)。

底物浓度和反应速度的这种关系可用米氏方程式来表示(Michaelis-Menten方程)即:

式中Vmax为最大反应速度,Km为米氏常数,[S]为底物浓度

当v=Vmax/2时,则Km=[S],Km是酶的特征性常数,测定Km是研究酶的一种重要方法。

但是在一般情况下,根据实验结果绘制成的是直角双曲线,难以准确求得Km和Vmax。

若将米氏方程变形为双倒数方程(Lineweaver-Burk方程),则此方程为直角方程,即:

以1/V和1/[S]分别为横坐标和纵坐标。

将各点连线,在横轴截距为-1/Km,据此可算出Km值。

本实验以碱性磷酸酶为例,测定不同浓度底物时的酶活性,再根据1/v和1/[S]的倒数作图,计算出其Km值。

二、抑制剂对酶促反映的影响

凡能降低酶的活性,甚至使酶完全丧失活性的物质,成为酶的抑制剂。

酶的特异性抑制剂大

致上分为可逆性和不可逆性两类。

可逆性抑制又可分为竞争性抑制和非竞争性抑制等。

竞争性抑制剂的作用特点是使该酶的Km值增大,但对酶促反映的最大速度Vmax值无影响。

非竞争性抑制剂的作用特点是不影响[S]与酶的结合,故其Km值不变,然而却能降低其最大速度Vmax。

本实验选取Na2HPO4作为碱性磷酸酶的抑制物,确定其抑制作用属于哪种类型。

实验步骤:

实验一:底物浓度对酶促反应速度的影响

1.取试管9支,将0.01mol/L基质液稀释成下列不同浓度:

管号

试剂

2.另取9支试管编号,做酶促反应:

管号

试剂

3.混匀,37 ℃水浴保温5分钟左右。

4.加入酶液后立即计时,各管混匀后在37 ℃准确保温15分钟。

5.保温结束,立即加入0.5mol/L NaOH 1.0 ml 以中止反应。

各管分别加入0.3% 4-氨基安替

比林1.0 ml及0.5%铁氰化钾2.0 ml。

6.充分混匀,放置10分钟,以管1为对照,于波长510 nm处比色。

读取各管吸光度,

做记录。

(酶活性计算及Km值计算)

实验计算:

1.在37°C下保温15分钟产生1mg酚为1个酶活性单位,从标准曲线查出释放的酚量(ug),

以此计算处各管的酶活性(v)。

2.以1/v为纵坐标、1/S为横坐标,在坐标纸上作图,求出酶的Km值。

Y=0.0581X+0.0242, Km=2.401

实验二:抑制剂对酶促反映的影响

1.取试管9支,将0.01mol/L基质液稀释成下列不同浓度:

管号

试剂

2.另取试管9支,做酶促反应:

管号

试剂

3.混匀,37 ℃水浴保温5分钟左右。

4.加入酶液后立即计时,各管混匀后在37 ℃准确保温15分钟。

5.保温结束,立即加入0.5mol/L NaOH 1.0 ml 以中止反应。

各管分别加入0.3% 4-氨基安替

比林1.0 ml及0.5%铁氰化钾2.0 ml。

6.充分混匀,放置10分钟,以管1为对照,于波长510 nm处比色。

读取各管吸光度,

并计算各管酶活性。

实验计算:

以酶活性单位(v)的倒数1/v为纵坐标,以底物浓度[S]的倒数1/S为横坐标,在方格纸上描点,并连接各点,求该酶的Km值并与前面未加入抑制剂时测出的Km值作比较。

Y=0.0832X+0.024, Km=3.47

实验分析:

通过绘图及分别计算无抑制剂与有抑制剂时酶的Km值,可发现,此抑制剂为竞争性抑制剂。

通过绘图发现,其两条以1/v为纵坐标、1/S为横坐标的直线截距几乎相同,而加入抑制剂后,酶的Km值更大,此为竞争性抑制剂的特征:Vmax不变,Km变大。

思考题

一、除了双倒数作图外,你能举出其它能将酶动力学数据做出直线图的方法吗?

1.海涅斯-沃尔弗作图法(Hanes-Wolff plot)

双倒数方程式两边同时乘以[S]

直线的斜率等于1/Vmax,横轴截距为-Km

2.伊迪-霍夫斯蒂作图法(Eadie-Hofstee plot)

米氏方程式两边均除以[S]

直线的斜率为-Km,直线的纵轴截距为Vmax

二、为什么进行此种酶动力学测定时,所用各底物浓度不是按等差递增?

在酶浓度和其他反应条件不变的情况下,反应速率V对底物浓度[S]作图呈矩形双曲线。

当底物浓度较低时,反应速率与底物浓度成正比,反应为一级反应;随着底物浓度的增高,反应速率不再成正比例加速,反应为混合级反应;当底物浓度高达一定程度,酶被底物所饱和,反应速率不再增加,达最大速率,反应为零级反应。

三、酶动力学实验中,哪些因素需严格控制?

1.配制的各种试剂及反应液必须混匀。

2.加酶液要准确快速,以保证各管酶促反应同时开始。

3.加入酶液后要立即计时,计时要准确。

4.0.3% 4-氨基安替比林1.0 ml及0.5%铁氰化钾2.0 ml要依次加入,充分混匀,放置10

分钟,放置时间不可过长。