颅内表皮样囊肿影像学表现

- 格式:pdf

- 大小:99.08 KB

- 文档页数:1

皮样表皮样囊肿的症状有哪些?

常见症状:皮下囊肿、腰背痛、囊肿样改变

此类肿瘤如果较小或无功能,通常无特异性临床表现。

早期症状主要包括腰背疼痛、双下肢运动感觉及其反射异常、阳萎及膀胱与直肠括约肌功能障碍。

与椎管内其他肿瘤相比较,此类肿瘤患者除发病年龄较轻,病程较长等情况外,还有如下特点:①因为囊肿主要位于脊髓下段,圆锥和马尾部较多,所以腰腿疼痛者较多,常呈钝痛或剧烈神经根性痛;②直肠膀胱功能障碍者较多,约80%以上的病人有排尿排便功能障碍;③运动系统损害可不典型,当囊肿合并腰骶部脊柱裂时,脊髓下端常被固定于较低部位;④若合并皮毛窦时,常可以引发颅内感染,亦有少数皮毛窦者,由于囊内容物刺激引起发热等表现。

椎管内皮样表皮样囊肿的诊断在磁共振影像学技术发展的时代诊断

并不困难,MRI能够准确确定肿瘤的位置、大小、肿瘤特征及邻近脊柱脊髓发育情况,对于手术方案的拟定及预后的判断具有重要意义。

对于有颅内炎症表现,特别是反复发作、腰背部有皮毛窦者,应该首先考虑本病的诊断。

对于存在腰背痛、病史较长、年龄较轻且以双下肢运动及感觉障碍及大小便功能不良者,应警惕本病的可能,尽早行胸腰骶椎核磁共振检查,以便明确诊断。

颅脑表皮样囊肿MRI特征表现及优势分析马学文【摘要】目的:通过颅脑表皮样囊肿MRI表现的回顾性分析,总结本病的MRI 特征及优势,提高本病的MRI诊断准确性。

方法:收集通过临床手术证实,明确为表皮样囊肿的25例患者MRI检查资料,对其MRI表现及MRI优势进行分析。

结果:25例表皮样囊肿患者的MRI表现为桥小脑角旁、鞍上池、四叠体池及岩斜区旁沿蛛网膜下腔匐行生长异常信号影,形态不规则。

桥小脑角旁、鞍上池、四叠体池及岩斜区旁病灶MRI表现呈“见缝就钻”特性,且DWI(扩散加权成像,b=800s/mm2)呈高信号是最有特征性影像学表现。

结论:MRI常规及功能成像典型的影像学表现,有助于本病的早期诊断及鉴别诊断,可减少临床误诊;诊断颅脑表皮样囊肿采用MRI扫描较CT明显占优,可为临床提供更准确的诊断。

【期刊名称】《甘肃医药》【年(卷),期】2016(035)007【总页数】3页(P513-515)【关键词】颅脑;表皮样囊肿;磁共振成像;特征;优势【作者】马学文【作者单位】748200 甘肃定西,渭源县人民医院放射科【正文语种】中文表皮样囊肿来自外胚层,又叫胆脂瘤或珍珠瘤,是胚胎发育过程中外胚层残余组织异位所致,囊壁是正常表皮,内含角质物,有时有胆固醇结晶,约占颅内肿瘤的0.2%~1.8%[1],由于发生部位特殊,手术全切除较为困难[2,4]。

本文回顾性分析25例颅脑表皮样囊肿的临床及影像学表现,重点探讨本病的MRI表现特征及其在诊断和鉴别诊断中的价值,以进一步加深对本病MRI表现的认识,提高本病的诊断准确性。

采用MRI扫描较CT是更优的选择,为临床提供准确的诊断依据。

1.1 临床资料入选病例为2010年1月至2013年12月间,常规MRI检查,手术诊断为颅脑表皮样囊肿的25例患者,其中男15例,女10例,年龄25~51岁,中位年龄38岁。

本组患者的主要临床症状包括:以桥小脑角型12例(48%,12/25),临床表现为面部疼痛,感觉减退、麻木,共济失调,听力障碍;以岩斜区型6例(24%,6/25),常为三叉神经痛及三叉神经区感觉障碍,桥小脑区症状、颅内压增高;鞍上池、四叠体池旁7例(28%,7/25),以头痛为主,其他症状还包括癫痫发作,后组神经麻痹[1,2]。

1553表皮样囊肿误诊2例报道及影像学诊断张自发山西医科大学在读研究生(030001)陈来照仝海波山西医科大学第一医院神经外科(030001)关键词:表皮样囊肿;病案;影像学1病例病例一:患者男,21岁。

入院25天前无明显诱因出现头痛伴恶心、呕吐,口服去痛片治疗无效,上述症状进行性加重。

查体:神志清楚,精神差,颅神经征(-),颈抵抗,脑膜刺激征阴性。

四肢肌力Ⅴ级,肌张力正常。

各腱反射(++),双侧病理征未引出。

入院行M RI检查示:右侧颞顶骨可见一类圆形短T1、等T2信号影突入颅内,其边界清楚,右侧颞顶骨板障信号消失,与病灶相邻处内板缘呈掀起状,增强扫描病灶周缘呈环状强化,相邻脑膜显着强化,右侧大脑半球受压明显。

入院后诊断为:右侧颞顶部脑膜瘤可能性大。

术中见:局部颅骨受压变薄,周边有骨质增生,局部硬膜变薄,肿物有包膜,包膜内可见褐色囊液,同时混有褐色泥沙样沉积物,切除包膜,切开硬膜,探查硬膜下腔,可见脑组织局部塌陷,脑搏动不良。

术中镜下全切包膜。

病理诊断:右侧颞顶部硬膜外表皮样囊肿。

术后病人症状消失,10天后痊愈出院。

术后随访一年,患者恢复好,无复发。

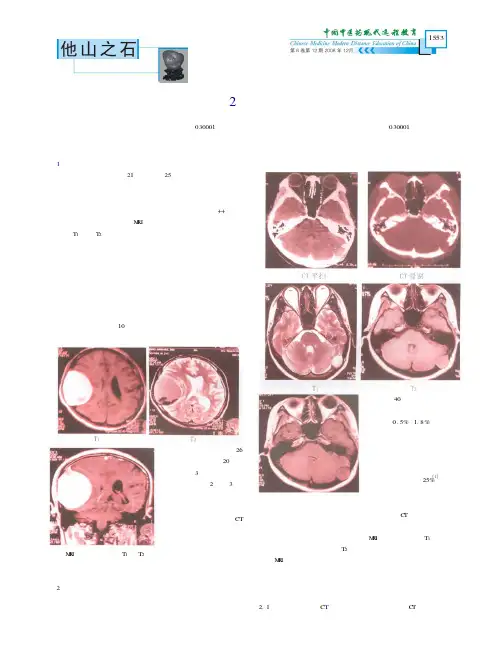

T1T2病例二:患者,女,26岁。

发现左枕部肿物20年,间断性头痛3年入院,查体:左枕部可触及一2㎝×3㎝肿物,质硬,有压痛,无红肿,粗测双眼视力下降,双手伸直见轻度震颤。

头颅CT示:左枕骨全层破坏,可见局部以等密度肿物取代。

头颅M R I示:左枕部等T1长T2信号影,位于脑外,增强后无强化。

术前诊断:左枕骨嗜酸性肉芽肿可能。

手术全切肿物,病理诊断:左枕骨板障内表皮样囊肿。

讨论表皮样囊肿亦称为胆脂瘤,起源于异位胚胎残余组织的外胚层组织。

一般无性别差异,可发生在任何年龄,其高峰病例二图片C T平扫C T骨窗T1T2年龄可在40岁。

一般认为表皮样囊肿的发病率为全脑肿瘤的0.5%~1.8%。

桥小脑角、鞍旁为其好发部位,也见于第四脑室、侧脑室、大脑、小脑和脑干,后者极少。

中枢神经系统表皮样囊肿的影像表现目的:分析中枢神经系统表皮样囊肿的影像表现,以提高对该病的诊断。

方法:回顾性分析20例经手术、病理证实的颅内、椎管内表皮样囊肿的CT和MRI 影像表现。

其中4例椎管内病灶行MRI平扫、增强扫描,另16例颅内病灶均做了CT平扫、MRI平扫和增强扫描。

分析肿块发生部位、形态、大小、与周围组织结构关系及CT、MRI表现。

结果:表皮样囊肿16例位于颅内,其中10例位于桥小脑角区,3例位于鞍上池,1例位于颅中窝颞底部,1例位于第四脑室内,1例位于松果体区。

另4例表皮样囊肿位于椎管内,1例位于胸段,3例位于腰段。

13例形态不规则,7例形态规则呈圆形或椭圆形。

CT平扫10例呈均匀低密度,6例呈不均匀混杂密度,3例病灶边缘见高密度钙化影。

MRI扫描T1WI上病变表现为不均匀混杂信号,T2WI上表现为不均匀高信号,T2/FLAIR图像上表现为不均匀高信号,DWI弥散均受限。

增强扫描后仅1例病变出现边缘轻微强化。

结论:中枢神经系统表皮样囊肿具有一定的影像学特征,通过对CT、MRI 图像分析,大部分能作出准确诊断。

标签:表皮样囊肿;颅内;椎管内;影像表现中枢神经系统表皮样囊肿是起源外胚组织的先天性良性肿瘤[1],约占颅内原发性肿瘤0.2%~1.8%[2]。

现回顾性分析贵州医科大学附属医院20例经手术、病理证实的颅内、椎管内表皮样囊肿的CT、MRI表现,结合相关文献,总结中枢神经系统表皮样囊肿的影像诊断和鉴别诊断。

1 材料与方法1.1 一般资料收集贵州医科大学附属医院2006年06月至2015年07月经手术和病理证实的颅内、椎管内表皮样囊肿20例。

男13例,女7例,年龄16~52岁,平均年龄37岁。

临床症状主要表现为头痛、头昏、听力或视力减退、行走不稳、腰骶部胀痛等。

1.2 扫描技术采用64排螺旋CT(GE Lightspeed VCT)和GE公司Signa 1.5T 超导型磁共振扫描仪头部、脊柱专用线圈进行扫描。

颅内表皮样囊肿的CT及MRI表现目的:分析颅内表皮样囊肿的CT及MRI表现,提高对该病的认识。

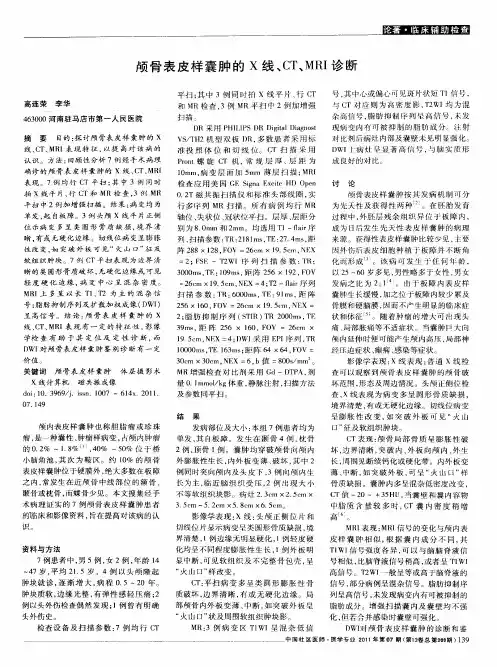

方法:回顾性分析16例经手术、病理证实的颅内表皮样囊肿的CT和MRI表现,分析肿瘤部位、形态、大小、与邻近组织结构关系及影像学特点。

结果:表皮样囊肿10例位于桥小脑角区,3例位于鞍上池或鞍旁,1例位于松果体区,1例位于第四脑室,1例位于中颅窝颞底部。

CT平扫11例呈均匀低密度,5例呈不均匀混杂密度,3例病灶边缘见钙化。

MRI扫描T1WI为不均匀混杂信号,T2WI为不均匀高信号。

增强后仅1例出现边缘轻微强化。

结论:颅内表皮样囊肿具有一定的影像学特征,能作出正确诊断。

标签:表皮样囊肿;颅内;体层摄影术,X线计算机;磁共振成像中枢神经系统表皮样囊肿是起源外胚组织的先天性良性肿瘤,约占颅内原发性肿瘤0.2~1.8%[1]。

4.材料与方法1.1 一般资料收集贵州医科大学附属医院2006-08~2015-06颅内表皮样囊肿16例。

男10例,女6例,年龄17~52岁,平均年龄41岁。

1.2 扫描技术采用GE Lightspeed VCT和GE Signa 1.5T超导型磁共振扫描。

2 結果16例病灶均位于颅内脑外,最大者约52mm×43mm×38mm,最小者约15mm×10mm×9mm。

15例形态不规则,1例形态规则呈圆形,邻近组织无受压或轻微受压。

11例CT扫描为均匀低密度,CT值-10~15HU,另5例呈不均匀混杂密度,3例病灶边缘见钙化影,灶周均无水肿(图1)。

16例在MRI T1WI 为不均匀混杂信号,T2WI为不均匀高信号,T2/FLAIR为不均匀高信号,DWI 弥散均受限。

MRI增强后仅1例肿块边缘轻微强化(图2~4)。

图1 图2 图3 图43 讨论颅内表皮样囊肿含角蛋白、胆固醇、脂类物质和钙化。

临床表现无特异性,肿瘤生长缓慢,常在中青年被发现。

常发生于桥小脑角池,其次是鞍上池或鞍旁、四叠体池、颅中窝以及脑室内。

颅内表皮样囊肿的影像学诊断徐庆云【期刊名称】《中国医学影像技术》【年(卷),期】2001(017)003【摘要】目的评价颅内表皮样囊肿的影像学特征。

方法回顾性收集16例经手术与病理证实的表皮样囊肿。

男11例,女5例,年龄29~56岁,平均年龄45岁;行CT平扫与增强检查4例,行MRI平扫与增强检查6例,同时行CT与MRI检查6例。

结果肿瘤发生于桥小脑角区5例,鞍上区4例,鞍旁区3例,四脑室2例,小脑蚓部和小脑延髓池各1例。

CT平扫肿瘤呈脑脊液样低密度,大多形态不规则,少数呈圆形、卵圆形,均有不同程度占位效应,增强后均无强化。

MRI检查,大多数类似脑脊液样信号,T1WI呈现低信号,T2WI呈高信号,少数在T1WI上呈高信号或混杂信号。

结论CT与MRI诊断表皮样囊肿均有重要价值,MRI显示表皮样囊肿优于CT。

【总页数】2页(P217-218)【作者】徐庆云【作者单位】浙江省长兴县人民医院放射科,【正文语种】中文【中图分类】R739.5;R445.3【相关文献】1.神经内镜辅助显微手术切除颅内广泛复杂表皮样囊肿 [J], 周德祥; 李炎稳; 周东; 林晓风; 詹升全; 郭文龙; 王鹏; 甘武; 郑建涛; 杨勇2.颅内表皮样囊肿的研究进展 [J], 韩子安;王晓东;董伦;李育平;王杏东;黄健楠;万志强3.反复引起脑膜炎的颅内表皮样囊肿一例 [J], 曾光;朱红敏;邵剑波4.颅内皮样囊肿和表皮样囊肿破裂的影像学诊断二例 [J], 贾同乐;韩慧芬;南俊祥;李冉;佟建洲5.颅内表皮样囊肿自发破裂并发静脉窦血栓1例及文献复习 [J], 许志剑;陈华辉;陈俊良;童民锋;周格知;范越君;李舒愉因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

颅内表⽪样囊肿颅内表⽪样囊肿⼜称上⽪样囊肿或胆脂瘤,是⼀种少见的起源于⽪肤外胚层的先天性良性肿瘤,⽣长缓慢,发病率占原发性颅内肿瘤的0.2%~1%。

可发⽣于任何年龄,男性多于⼥性。

但由于其⽣长缓慢,起病隐匿,⼀般在成年后才出现症状,以20-50岁发病多见。

颅内表⽪样囊肿⼿术切除,为珍珠样。

颅内的表⽪样囊肿根据其发病部位可以分为硬膜内型和硬膜外型,硬膜内型占绝⼤多数,硬膜内型还可以分成脑内型和脑外型,实际上肿瘤可见于颅内任何部位,多在颅内中线部位呈伸展性地向脑池内或蛛⽹膜下腔蔓延,也可位于硬膜外、硬膜下、脑实质内和脑室内。

以脑桥⼩脑⾓最多见,其次是鞍区。

脑⼲内极为少见。

因肿瘤⽣长缓慢、病程极长,从症状开始到确诊常须数年到数⼗年,⽽且临床症状轻微,除了它刺激神经根引起明显的神经痛外,其他症状都不明显,颅内表⽪样囊肿常是影像检查意外发现,因为临床症状不明显或没有临床症状⽽不会⾸先进⾏⼿术处理,往往临床建议定期复查,⽽病灶⽐较⼤、临床症状⽐较明显时则需要⼿术治疗。

【影像学表现】CT表现:①平扫可见类圆形、分叶状囊性低密度肿块,多为⽋均匀的低密度,CT值类似或低于脑着液,⼀般在0HU以下;②边界清楚,周围脑组织⽆⽔肿;③偶可见钙化或脂肪液平⾯;④增强后⽆增强效应;⑤部分⾮典型病灶呈⾼密度或混合密度;⑥肿瘤可溃破,破裂后脂类物质溢出到蛛⽹膜下腔或脑室内,成为移动的脂肪滴,CT表现为极低的脂肪密度,容易与⽓颅相混淆。

右侧桥⼩脑⾓区⼤⽚状不规则肿块,呈明显低密度表现,其CT值为脂肪密度,病灶⽐同层⽪下脂肪密度略⾼,明显低于脑实质密度。

同⼀患者,T2WI像上呈⾼信号表现,增强扫描病灶⽆强化,DWI像上呈明显⾼信号表现。

T1WI像显⽰脑池、脑沟、脑室内点状、条状⾼信号影,FLAIR像(脂肪抑制)上呈低信号表现,上述病例为颅内表⽪样囊肿破⼊脑室、脑池。

【鉴別诊断】:①⽓颅:颅内表⽪样囊肿破裂后脂类物质溢出到蛛⽹膜下腔或脑室内,成为随体位的改变⽽移动的脂肪滴,其形态与所在部位空间形状相适应。

颅骨表皮样囊肿诊断标准

颅骨表皮样囊肿是一种罕见的颅内囊性病变,其诊断标准包括以下几点:

1. 影像学检查:颅骨表皮样囊肿通常可通过头部CT或MRI

扫描来进行诊断。

在影像学上表现为囊性病变,囊内含有毛发和角质物质,囊壁与周围组织分界清晰。

2. 临床表现:颅骨表皮样囊肿通常是无症状的,多为偶然发现。

少数患者可能出现头痛、颅内压增高、神经功能缺失等症状,但这些症状不具有特异性。

3. 病理检查:颅骨表皮样囊肿的病理学特征是囊壁为角质化表皮,并含有毛发和皮脂腺等附属结构。

病理检查是确诊的最可靠方法,但常需要进行手术切除才可获取病理标本。

需要注意的是,颅骨表皮样囊肿的诊断需要排除其他颅内囊性病变,如脑膨出、脑脓肿、蛛网膜囊肿等。

因此,综合临床表现、影像学检查和病理学特征是确定颅骨表皮样囊肿诊断的关键。

最终诊断需由专业医生根据全面的临床资料来做出。

临床医学表皮样囊肿皮样囊肿临床影像表现、发病机制及影像学特征

表皮样囊肿

一、CT影像表现

(一)呈均匀或不均匀的低密度改变,CT值0~15HU,边缘清楚。

(二)两种形态为扁平型和团块型。

扁平型形态不规则,肿瘤沿蛛网下腔蔓延。

团块型多位于硬膜外,呈球形,为混杂密度。

(三)肿瘤可有钙化,但不常见,多位于囊壁上,也可在囊内。

(四)脑桥小脑角池、环池、四叠体池肿瘤可致脑干受压、变形。

(五)增强扫描时病灶不强化,偶见边缘轻度弧形增强。

二、MR影像表现

(一)鞍上池或桥小脑角池类圆形或不规则病变,边缘锐利。

(二)T1加权绝大部分为均匀的低信号,少数由于瘤体内含液态胆固醇或出血而呈高信号影。

T2加权呈明显的、均匀一致高信号影,高于脑脊液信号;DWI可见高信号。

(三)肿瘤包膜于T1加权呈中等信号,T2加权呈高信号影。

(四)增强检查无强化效应。

皮样囊肿

一、CT影像表现

平扫肿瘤呈球形低密度,边缘锐利,CT值低于脑脊液,但高于脂肪密度,看不到囊壁,无强化效应。

二、MRI影像表现

(一)皮样囊肿呈囊状,边界清楚,在T1WI上呈高信号,T2WI 亦为高信号,但信号强度较低。

(二)脂肪抑制像可见高信号消失,增强扫描病灶无明显强化,部分囊壁可见强化。

皮样囊肿破裂后,病灶与周围组织分界欠清,蛛网膜下腔或脑室内可见脂肪信号影,脑室内脂液界面可见化学位移伪影。

表⽪样囊肿表⽪样囊肿(epidermoid cyst),⼜名表⽪样瘤、上⽪样瘤、胆脂瘤或珍珠瘤。

该病较少见,占颅内肿瘤的0.5%-1.8%,可发⽣于任何年龄,多见于中青年,⽆明显性别差异,好发于桥⼩脑⾓及鞍旁,可以多发,⽣长缓慢,所以常在40岁左右才发现,另外约有25%发⽣在颅⾻板障和脊柱。

肿瘤起源于异位胚胎残余组织的外胚组织,是胚胎晚期在继发性脑细胞形成时,将表⽪带⼊的结果,也有⼈提出外伤起因的学说。

此类肿瘤特征的外貌,为⾊泽洁⽩的带有珍珠光泽的块状肿物,表⾯不规则,⼩结节状;瘤壁薄⽽透明,内容物为⾖渣样略带油腻的脱屑细胞堆积⽽成。

肿瘤⽣长缓慢,但对周围组织破坏较强,也有炎症作⽤,表现为反复发作的⽆菌性脑膜炎。

⼀、临床表现临床上⽆特征性症状,常因肿瘤部位不同⽽出现相应临床表现,但不论肿瘤部位,常有精神症状,另有50%常有癫痫发作的症状(⼀)桥⼩脑⾓表⽪样囊肿主要代表症状为三叉神经痛,部分有患侧⽿鸣、⽿聋、晚期出现桥⼩脑⾓综合征。

神经系统检査发现第Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ脑神经功能障碍,但⼩脑体征不明显。

【男性,28岁。

发作性左侧⾯部针刺样疼痛17天。

】颅脑MRI⽰:图A-C,左侧桥⼩脑⾓区囊性占位,边界清楚,见占位效应,脑⼲、⼩脑及四脑室明显受压,占位周围⽔肿不明显:横断⾯T2WI(图A)呈脑脊液样均匀⾼信号,T1WI(图B)呈低信号,DWI(图C)呈明显⾼信号:图D-F,横、冠、⽮状位增强扫描⽰囊性占位及囊壁均⽆明显强化。

诊断:左侧桥⼩脑⾓区占位,考虑表⽪样囊肿。

诊断依据:①囊性均质占位;②边界清楚,脑实质及颅⾻⽆侵犯,考虑为良性占位;③DWI呈⾼信号;④增强后病灶及囊壁均⽆明显强化,说明病变⽆⾎供。

下图为患者病理证实的表⽪样囊肿:(⼆)鞍区表⽪样囊肿早期主要症状为视⼒减退,视野缺损,久之可出现视神经萎缩。

少数病⼈可有内分泌障碍。

【男性,36岁。

主诉:反复短暂失神发作1年,加重1天】颅脑MRI CT平扫⽰:图A-D,右侧鞍旁见类椭圆形囊样占位,边界清楚,囊壁可见,周围见脑⽩质挤压征,瘤周⽆⽔肿:横断⾯T2WI(图A)及T1WI(图B)信号不均匀,脂肪抑制(图C)呈低信号:DWI(图D)呈低信号:图E-F,横、冠状位增强⽰病灶内⽆明显强化,囊壁呈环形强化,⽮状位⽰肿块向上⽣长呈哑铃状:图G,横断⾯CT平扫⽰,病灶呈极低密度,CT值约-67HU,边界清楚,囊壁可见钙化:图H,⽮状位CT增扫⽰病灶⽆明显强化。