二十世纪中国小说理论资料 摘录 陈平原

- 格式:doc

- 大小:22.00 KB

- 文档页数:4

《红楼梦》中刘姥姥的心理描写和心理分析摘要在小说这种文学样式初具规模的清代,作家曹雪芹已懂得用人物对白、动作、心理、景物衬托等多种手法来表现人物的性格特征,并且把《红楼梦》中的大小人物刻画得个性鲜明、千差万别。

从《红楼梦》中对刘姥姥的多种心理描写手法上,即可展现出曹雪芹刻画人物心理特征的功力和刘姥姥的心理特征。

关键词:《红楼梦》刘姥姥心理描写中图分类号:i206.2文献标识码:a作为中国家族小说鼻祖的《红楼梦》,当之无愧地在文学史上占据着显赫的地位。

《红楼梦》的伟大不仅表现在它所构建的宏大的历史场面、纵横交错的家族脉络、数以千计的出场人物上,更表现在其精到的刻画人物性格的功力上。

在小说这种文学样式初具规模的清代,曹雪芹已懂得用人物对白、动作、服装、心理、景物衬托等手法去表现人物的性格特征,并且把《红楼梦》中的各式人物刻画得个性鲜明、千差万别。

抛开《红楼梦》中的主要人物不说,单就曹雪芹对一个串场人物刘姥姥的心理描写,就已是异彩纷呈、足以让人惊叹了。

所谓心理描写,是指在文学创作中对人物内心的思想情感活动进行的描写。

描写人物的心理活动,能反映出人物的性格,展示出人物的内心世界,所以心理描写是刻画人物的重要手段之一。

心理描写要成为塑造人物形象的有效手段,首先要求抓住人物的本质特征,使心理描写符合人物性格发展的逻辑,才能成为多方面展现人物性格并完成人物塑造的有机部分。

心理描写的常用方式有语言描写式、内心独白式、神态显示式、行动表现式、环境衬托式。

俄国文学家普列汉诺夫说:“艺术家必须是一个心理学家。

”即写人物重在表现人物的性格特征,而只有通过心理描写才能揭示出人物的灵魂,才能使人物更加丰满。

而在《红楼梦》一书中,曹雪芹早已熟知这种创作手法,并将其运用的得心应手。

的确,在《红楼梦》中出现的二百多个有名有姓的人物中,心理描写对表现人物性格确实起到了不可或缺的作用,同时也让人见识了在清代文学中,心理描写、心理分析这种文学手法运用的成熟。

文学史视阈的转换——论1950、1980和1990年代的文学史叙事旷新年内容提要:1950年代确立的左翼文学史叙述和1980年代“重写文学史”确立的自由主义叙述构成了中国现/当代文学史研究的两个主要的模式。

在“重写文学史”的过程中,“现代文学”和“当代文学”发生了颠倒。

1980年代发生的“重写文学史”和1990年代的“再解读”分别是一种对于颠倒的颠倒,而这种颠倒分别是通过“纯文学”和“历史化”这两种不同的装置而发生的。

这种不同的颠倒产生了不同的文学史风景。

关键词:重写文学史 再解读 新启蒙主义 左翼文学史观洪子诚说,在《中国当代文学史》的写作过程中,是同两个不同的文学史系列、两种不同的文学评价系列进行对话,一种是20世纪50年代开始确立的文学史叙事,在很大程度上把现代文学史讲述为左翼文学史,并把“当代文学”看做是比“现代文学”更高一级的文学形态。

另一种出现在80年代,它不断削弱“左翼文学”的文学史地位,在“多元”和“文学性”的框架中,来突显被原先的“激进叙事”所掩盖的部分。

11950年代确立的左翼文学史叙述和1980年代“重写文学史”确立的自由主义叙述构成了中国现/当代文学史研究的两个主要的模式。

1949年中华人民共和国建立后,以毛泽东的《新民主主义论》为根据,奠定了中国新文学史(中国现/当代文学史)的一个重要的叙述模式。

此前的《中国新文学大系》也可以视为中国新文学史叙述的一个范式。

1935—1936年,上海良友图书印刷公司出版的《中国新文学大系》是新文学的一次历史性的检阅和总结。

曹聚仁说,中国新文学大系各卷的导言“便是最好的那一部门的评介,假使把这几篇文字汇刊起来,也可说是现代中国新文学的最好综合史”。

21951年出版的王瑶的《中国新文学史稿》(上册)被视为第一本体现了《新民主主义论》文学史视阈的转换的叙述结构的新文学史著作,但是,另一方面,它在很大程度上仍然承袭了《中国新文学大系》的对新文学整体的观点和包容的态度。

论梁启超美学思想发展分期与演化特征(一)【内容提要】从现存资料看,梁启超的美学思想活动主要为1896至1928年间。

其间以1918年欧游为界,可分为1896至1917年的萌芽期与1918至1928年的成型期。

前期以《变法通议·论幼学》为起点,借《论小说与群治之关系》和《惟心》奠定了审美、人生、艺术三位一体的美学思想的基石,并通过“力”与“移人”的范畴突出了艺术审美的功能问题。

后期以《欧游心影录》为起点,借《“知不可而为主义”与“为而不有”主义》、《中国韵文里头所表现的情感》等一批论着,论释了“趣味”这一极富特色的核心范畴,并通过“趣味”将美的人生价值层面与艺术的情感实践层面相联结,延续、丰富、深化了前期的美学思想。

梁启超美学思想的前后期发展呈现出“变而非变”的演化特征,凸现了其人生论美学的基本学术立场和由社会政治理性观向文化人文价值观迈进的基本轨迹走向。

【摘要题】中国美学【关键词】梁启超美学思想/发展与演化/人生论美学/尚实理性/人文意蕴【正文】从现存资料看,自1896年发表《变法通议》始至1928年编撰《辛稼轩年谱》止,梁启超的美学思想活动前后共30余年。

其间,以1918年欧洲游历为界,可分为1896至1917年的萌芽期与1918至1928年的成型期之前后两个发展阶段。

梁启超前后期美学思想在研究视野上有开拓,研究目标上有深化,研究内涵上有发展,但以审美介入人生,注重审美实践、人生实践、艺术实践相统一的基本学术取向始终如一。

梁启超前后期美学思想的发展呈现出“变而非变”的基本演化特征,凸现了其人生论美学的基本学术立场以及由社会政治理性观向文化人文价值观迈进的基本学术轨迹走向。

一、梁启超美学思想发展之萌芽期梁启超美学思想发展的第一个阶段约从1896至1917年间,是其美学思想的萌芽期。

这一阶段,梁启超主要作为政治家的形象活跃于中国历史舞台,其关注中心在政治,学术活动是其政治改良活动的有机组成部分。

《呐喊》:中国现代短篇小说的文体过渡吴德利摘要:与同时代早期写实小说单一、浅易的叙事特征不同,鲁迅早期小说呈现出丰富的文体叙事过渡形态。

主要体现在:小说文体意识混沌,有文体混杂化倾向;限制性视角的场景叙事中涉入较多叙事者干预及戏剧化手段;在传统与现代的语境间创造出反复、反语、文白杂糅等叙事修辞,等等。

这些过渡性叙事特征不仅反映出鲁迅文学与思想资源的丰富性与复杂性,也符合中国现代短篇小说文体演化的逻辑,并在《彷徨》集中逐渐弱化或消失。

关键词:《呐喊》;短篇小说;文体引言:《呐喊》的评价与问题从古典小说到现代小说的演变过程中,近代“新小说”的繁荣完成了一个较长的过渡期。

然而,作为现代小说的开创者,鲁迅一开始就将现代小说的发端拉升到一个制高点,几乎是开门见“山”。

这座“山”是高起点还是平地突兀?确是一个值得探究的问题。

一般来讲,历史的起点跟逻辑的起点相一致,中国现代小说的发展应该像新诗、文明剧一样,由单一到复杂、由浅易到丰富演进。

然而,鲁迅的早期现代小说创作一开始就有了复杂而丰富的文体面貌,远超于五四一代的小说家。

这或许有鲁迅个人的因素,如兼济西方小说翻译者及古典小说研究者的厚实,或者已然中年的成熟作家首试现代小说的惊艳。

然而,回到文体演化逻辑线索中来,很难说鲁迅小说的成熟是受近代“新小说”的直接影响,反而因为其翻译者的身份,更多地强调其横向汲取西方现代小说的成功。

果如此,那么“新小说”对于传统与现代小说文体的转化过程有何实质性意义?或者鲁迅小说只是一种特例?站在20世纪中国现代小说史的尽头,我们可以从文体发展史的演进逻辑清楚地分析鲁迅早期小说叙事艺术的生成形态,这种文体演化史不仅不会降低鲁迅早期小说的文学史地位,反而更能诠释鲁迅小说对于中国现代小说文体形式的内在过渡与转化。

《呐喊》创作于1918到1922年间,为中国现代小说文体开创期作品,同时也成为中国现代短篇小说的经典范例。

然而,鲁迅早期短篇创作有其复杂的文体面貌和艺术优劣。

转身中的坚守——陈平原的学术研究理路胡静【摘要】陈平原的学术研究经小说史起步进入学术史研究进而关注文学教育.表面上看他在不断“转身”,研究领域不断地拓展,但始终坚守现代文学的阵地,因此他的“转身”“越界”是一贯的研究思路和学术趣味的延伸,是对现代文学研究地图的开拓.梳理陈氏的学术研究理路,以期带给当下的现代文学研究一些启迪.【期刊名称】《铜陵学院学报》【年(卷),期】2017(016)004【总页数】4页(P106-109)【关键词】陈平原;学术研究;理路;启示【作者】胡静【作者单位】安徽师范大学,安徽芜湖241000【正文语种】中文【中图分类】G31陈平原的学术研究起始于现代小说史再转入现代学术史进而关注大学教育,虽然其研究领域在不断地拓展,但其背后始终有一条不变的精神之线贯穿始终,即对“文学”阵地的坚守。

追踪陈氏的学术研究理路,既使我们更加清楚地了解陈氏的研究路向,也能够对当下的现代文学研究获得有益的启示意义。

陈平原是由现代小说史研究开启其学术研究之旅的,这也是他八十年代学术研究的重点。

他的小说史贡献不仅在于出版了卓有建树的学术著述,更在于其理论范式的“创新性”给予学界耳目一新之感,这种“创新性”不仅表现在选题角度的新颖独特,还在于研究方法给后代学人提供了一种具有普适性的操作模式。

首先,在《中国小说叙事模式的转变》一书中,陈氏融西方叙事学理论和中国传统文学为一体,从小说叙事的角度探究中国小说现代化的转变。

落实到文本中,一方面阐述西方叙事学中叙事时间、叙事角度、叙事结构对中国小说现代化进程的浸染,另一方面把传统文学因素纳入人们的理论视野。

其中最令人称赞的部分还是他鞭辟入里地分析了“史传”、“诗骚”等传统文学因素在现代小说生成中的深远影响。

在此基础上,陈氏指出:“中国小说叙事模式的转变基于两种移位的合力:第一,西洋小说输入,中国小说受其影响而产生变化;第二,中国文学结构中小说由边缘向中心移动,在移动过程中吸取整个中国文学的养分因而发生变化”[1]。

这主体意识的回归——评陈平原的《二十世纪中国小说史》第一卷04级汉语言文学李小亚中国现代小说史的研究因为众多的原因,相当长的一段时间处在一种不正常的学术氛围之中,几十年的大陆小说史和文学史研究几乎把整个文学史纳入一个不可变更甚至根本不容怀疑的理论框架——这一理论框架又着重于文本与外部的联系尤其是与政治的联系,把文学史变成了社会史、革命史的如影随者。

这可谓是一个文学传统了,古人就非常重视文学的社会作用,孔子的兴观群怨说,梁启超的“欲新一国之民,不可不新一国之小说”①。

八十年代以来,文学史的研究有一个重要的倾向就是逐步消解以往简单化的文学理论教条对于文学史的强有力的束缚,抵制完全用政治标准对文学史料(包括作品)进行任意删消以达到某种背离文学本体发展历史的纯粹的宣传目的②,从而努力恢复文学现象本身的多元性、复杂性,以求接近文学历史的真实性。

陈平原的《二十世纪中国小说史》第一卷就是这种努力下出现的一种新的研究格局。

《二十世纪中国小说史》注重于“在世界文学的广阔背景下来考察中国最近九十多年小说发展的总体特征及规律”③4陈平原小说史研究的出发点是一种内部研究的思路,如叙事模式、小说类型、小说史作为文学史的自律性等等都是以小说形式层面的特征①梁启超:《论小说与群治的关系》。

②王攸欣:《作家主体式小说史的杰作——略评杨义〈中国现代小说史〉》,《中国文学研究》,1993年第一期(总第28期),第93页。

作为切入点,以高屋建瓴地眼光在历史与文化的背景下去审视小说的内部因素。

《二十世纪中国小说史》第一卷可以说是做到了两个主体意识的回归:小说主体意识的回归与作者主体意识的回归。

一、小说主体意识的回归每一个研究对象,每一部学术论著都有自己的主题,这些主题是不能混在一起的。

尽管人类的各种活动有着千丝万缕的联系,因而人文学科的主题也是密切相关的,但之所以又有分科和分类,也就意味着各种活动、各种人文学科有其特殊性和独立性。

文学就是文学,就是要解决文学领域内的问题,尽管它和社会形态、政治、经济等关系密切,但其主体应该是文学史本身。

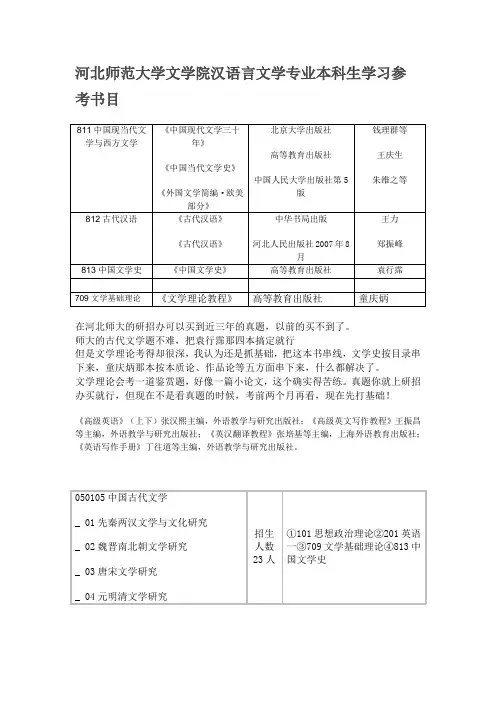

河北师范大学文学院汉语言文学专业本科生学习参考书目在河北师大的研招办可以买到近三年的真题,以前的买不到了。

师大的古代文学题不难,把袁行霈那四本搞定就行但是文学理论考得却很深,我认为还是抓基础,把这本书串线,文学史按目录串下来,童庆炳那本按本质论、作品论等五方面串下来,什么都解决了。

文学理论会考一道鉴赏题,好像一篇小论文,这个确实得苦练。

真题你就上研招办买就行,但现在不是看真题的时候,考前两个月再看,现在先打基础!《高级英语》(上下)张汉熙主编,外语教学与研究出版社;《高级英文写作教程》王振昌等主编,外语教学与研究出版社;《英汉翻译教程》张培基等主编,上海外语教育出版社;《英语写作手册》丁往道等主编,外语教学与研究出版社。

古代汉语参考书目1、《古代汉语》,郭锡良等,商务印书馆,1999年。

2、《训诂简论》,陆宗达,北京出版社,1980年。

3、《训诂与训诂学》,陆宗达、王宁,山西教育出版社,1994年。

4、《训诂学原理》,王宁,中国国际广播出版社,1996年。

5、《训诂学简论》,张永言,华中工学院出版社,1985年。

6、《古汉语词汇纲要》,蒋绍愚,北京大学出版社,1989年。

7、《词义研究与辞书释义》,苏宝荣,商务印书馆,2000年。

8、《说文解字今注》,苏宝荣,陕西人民出版社,2000年。

9、《文字学概要》,裘锡圭,商务印书馆,1988年8月。

10、《中国文字学》,唐兰,上海古籍出版社, 1979年。

11、《说文解字通论》,陆宗达,北京出版社,1981年。

12、《汉字基本知识》,孙钧锡,河北人民出版社,1980年。

13、《古代汉语语法知识》,张之强,北京出版社, 1979年。

14、《古汉语语法及其发展》,杨伯峻、何乐士,语文出版社,1992年。

15、《音韵学教程》,唐作藩,北京大学出版社,2002年。

16、《汉语音韵学导论》,罗常培,中华书局, 1956年。

17、《论语译注》,杨伯峻,中华书局, 1980年。

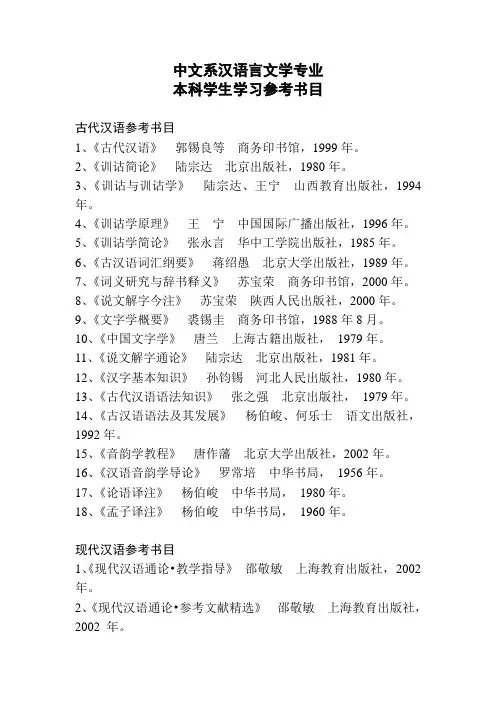

中文系汉语言文学专业本科学生学习参考书目古代汉语参考书目1、《古代汉语》郭锡良等商务印书馆,1999年。

2、《训诂简论》陆宗达北京出版社,1980年。

3、《训诂与训诂学》陆宗达、王宁山西教育出版社,1994年。

4、《训诂学原理》王宁中国国际广播出版社,1996年。

5、《训诂学简论》张永言华中工学院出版社,1985年。

6、《古汉语词汇纲要》蒋绍愚北京大学出版社,1989年。

7、《词义研究与辞书释义》苏宝荣商务印书馆,2000年。

8、《说文解字今注》苏宝荣陕西人民出版社,2000年。

9、《文字学概要》裘锡圭商务印书馆,1988年8月。

10、《中国文字学》唐兰上海古籍出版社,1979年。

11、《说文解字通论》陆宗达北京出版社,1981年。

12、《汉字基本知识》孙钧锡河北人民出版社,1980年。

13、《古代汉语语法知识》张之强北京出版社,1979年。

14、《古汉语语法及其发展》杨伯峻、何乐士语文出版社,1992年。

15、《音韵学教程》唐作藩北京大学出版社,2002年。

16、《汉语音韵学导论》罗常培中华书局,1956年。

17、《论语译注》杨伯峻中华书局,1980年。

18、《孟子译注》杨伯峻中华书局,1960年。

现代汉语参考书目1、《现代汉语通论•教学指导》邵敬敏上海教育出版社,2002年。

2、《现代汉语通论•参考文献精选》邵敬敏上海教育出版社,2002 年。

3、《现代汉语》胡裕树主编上海教育出版社,1998年。

4、《现代汉语》北京大学中文系商务印书馆,2000年。

5、《现代汉语语法讲话》丁声树等商务印书馆,1962年。

6、《汉语口语语法》赵元任商务印书馆,1979年。

7、《语法讲义》朱德熙商务印书馆1982年。

8、《汉语语法分析问题》吕叔湘商务印书馆1979年。

9、《三个平面的语法观》范晓北京语言学院出版社,1996年。

10、《汉语语义学》贾彦德北京大学出版社,1999年。

11、《现代汉语词汇》符淮青北京大学出版社,1985年。

新文学运动时期(1917-1937)对外国短篇小说的译介王方碧【摘要】中国现代短篇小说作为五四新文学运动最大的成就之一,其形成与发展离不开当时大量译介到国内的外国短篇小说的影响,而对这一时期的短篇小说翻译的研究与其他文学翻译一样,缺乏单独而系统的研究,本文拟对这一时期的译介情况作一梳理,考察当时所译介作者、翻译短篇小说集的数量、译者和出版机构等情况,从中可以一窥当时中国文坛对西方短篇小说的接受和态度,有助于勾勒出中国现代短篇小说形成的轨迹。

【期刊名称】《兰州教育学院学报》【年(卷),期】2012(028)004【总页数】3页(P3-4,34)【关键词】短篇小说翻译;外国短篇小说;五四作家;新文学【作者】王方碧【作者单位】贵州师范大学外语教学部,贵州贵阳550001【正文语种】中文【中图分类】I046从清末民初开始的翻译大潮中,对外国小说译介最早、数量最多、影响最大,从而得到了众多近代翻译文学研究者的重视。

早期学者如阿英,近期学者如樽本照雄、陈平原、刘树森、陈鸣树等都作了相当有价值的梳理,重新勾勒出当时翻译小说的全貌。

其他学者如郭延礼、王宏志、谢天振等也在其对这一时期的翻译文学研究中,用大量篇幅介绍了这一时期的翻译外国小说。

这些研究中,有一定的篇幅关注到当时出版在报刊、杂志上的翻译短篇小说,但遗憾的是比较散乱,缺乏系统介绍。

王斌在其博士论文《莫泊桑与中国现代短篇小说》中,完整介绍了对莫泊桑短篇小说的译介情况。

另外,香港学者李德超、邓静就清末明初(1898-1919)对外国短篇小说的译介作了比较系统全面地梳理和研究。

本文拟在以上研究基础上,对五四时期的外国短篇小说翻译再作一次系统的梳理与研究。

如标题所示,本文研究范围是新文学运动时期(1917-1937)发表在报刊、杂志、书籍上的外国短篇小说,尤其是短篇小说集。

1917年是清末民初和新文学时期文学翻译的分水岭,1917年之前,无论是文学创作还是文学翻译都处在探索时期。

现代小说的空间形式吴晓东①从时间、空间的维度看,小说首先可以说是一种时间性的存在,表现为小说是用语言文字的媒介先后叙述出来的。

小说存在于叙述时间的一个先后的时序过程之中。

从物质存在的意义上看,它表现为一本书的形式,是从前到后的一个有顺序的过程,这就是小说作为时间性存在的一种外在的形式。

而从文学本体的内在意义上着眼,小说也同样表现为一种时间性的存在,尤其体现在以故事和情节取胜的传统小说中,故事是沿着一条内在的时间链和因果链展开的,情节和故事的发展也正是建立在一种因果关系的时间链中。

这种小说往往迫使你一口气读下去,你想知道故事会怎样继续发展,最终结局如何,你想尽快揭开小说的悬念和谜底,就像读柯南道尔或金庸古龙的小说,刹不住车,通常是通宵达旦地一口气读完。

支撑这种阅读体验的就是小说的因果逻辑,而其背后则是一种时间逻辑。

但是小说同时也可以看做是有空间性的。

小说既有时间维度,又有空间维度。

比如帕斯就有类似的主张。

他认为,空间在文学中显然是一个不亚于时间的核心因素。

文学因为是一种语言的艺术,因此,文学的呈现的形式也是语言的呈现的形式——表现为时间的延续。

但是,帕斯说,“语言之流最终产生某种空间”。

“用时间媒质——相继说出的词语,诗人构造空间”。

尽管帕斯并没有具体谈论小说中的空间到底指什么,但至少我们从中可以感受到,空间在小说中(也可以说在文学中)是与时间同等重要的因素。

起码小说在物质形式上表现为一本书。

刚才说一页一页地翻一本书是一个有顺序的时间过程,但每一页的同时并存结构成一本书,它的并置的结构方式又是空间性的。

我们都能直觉地感受到小说中有空间维度,而且这种空间性似乎比时间性更具体可感。

但实际上追问起来却很麻烦。

小说中的空间因素表现在哪些层面?什么是小说的空间想像?时间与空间在小说中是怎样结合的?提出小说的空间形态或者空间性命题对于小说学有什么具体的意义?这些问题其实都是很难回答的,也是目前的小说诗学没有能力彻底解决的。

顾彬谈二十世纪中国文学见到顾彬先生这天,他刚好完成了《中国戏曲史》。

这是值得纪念的一天,于是我们小酌了几杯。

新书《二十世纪中国文学史》发表,顾彬每天都有采访,问他怕不怕说错话,他说不怕。

您的新书题目是《二十世纪中国文学史》,这个“二十世纪”的概念用的是陈平原、黄子平提出的视二十世纪中国文学为一个整体、打通现当代文学,还是仅仅是一个时间概念?顾:只是一个时间概念。

二十世纪中国文学有现代性的问题,到了三十年代之后,现代作家发现他们原来主张的个人主义不一定能够帮助他们解决社会、国家、个人的问题。

他们觉得西方非常崇拜的“自我”,要实现起来很困难,于是他们想回到集体去。

我给你举个例子,何其芳、臧克家在三十年代还是写了不少了不起的诗,都有“我们应该把自我埋葬”之类的说法。

他们把个人的自我埋葬以后,参加了革命,1942年以后的何其芳一篇好作品都没有,他完全牺牲了自己的才能。

以前人经常说因为政治的原因,中国的现代文学完了,但现在我觉得不应该老把原因归结在政治上,中国作家本身也有责任,但他们不敢面对他们的责任,特别喜欢怪别人、怪时代。

1979年以后的文学发展又回到了现代性,这是没有异议的,但还是有不少作家在面对欧洲式的个人主义有困难,这也是为什么现在莫言、余华这批人回到了用章回方式去写小说。

西方作家如果写小说,会集中写一个人的灵魂或者其他细节的东西,主人公不会很多,可能一两人就够,也可能主角根本不是人,比如一个有名的瑞士女作家专门写了关于一个苹果的书,然后把她妈妈的故事放进去,所以她的小说只有两个对象,一个是苹果,一个是妈妈。

但如果换作是莫言的话,肯定会写几百个人。

陈平原、陈思和他们的书都是我写作《二十世纪中国文学史》的基础,如果我们从革命的角度看,他们提出的“二十世纪文学”的整体概念有道理,因为不少作家在1949年以前就开始用他们以后也用的写作方法,也就是说,他们不想再把西方式的主人公放在某个故事的中心,而是从社会、工人、农民来看问题,比如巴金的《沙丁》,主人公是工人;赵树理也是个很好的例子,他的小说在1949年前后有类似的地方。

中文学术史回顾:二十世纪中国文学三人谈(陈平原/钱理群/黄子平)编者按陈平原、钱理群、黄子平三人今年五月联名在中国现代文学研究创新座谈会上宣读了一篇论文:《论“二十世纪中国文学”》,建议在文学史研究中建立一个“二十世纪中国文学”的概念:“所谓‘二十世纪中国文学’,就是由上世纪末本世纪初开始的、至今仍在继续的一个文学进程,一个由古代中国文学向现代中国文学转变、过渡并最终完成的进程,一个中国文学走向并汇入‘世界文学’总体格局的进程,一个在东、西方文化大撞击大交流中、从文学方面(与政治、道德等其他方面一起)形成现代民族意识(包括审美意识)的进程,一个通过语言艺术来折射并表现古老的民族及的大时代中新生并崛起的进程。

”本刊拟围绕这个理论构想发一组谈话录,分缘起、世界、民族、文化、美感和文体、方法六篇,陆续发表,希望能引起读者的关注和讨论。

陈平原“思想史即思想模式的历史”。

旧的概念是新的概念的出发点和基础。

如果旧的概念、旧的理论模式已经没有多少“生产能力”了,在它的范围内至多补充一些材料,一些细节,很难再有什么新的发现了,那就会要求突破,创建新的概念、新的模式。

我们的现代文学史研究也面临这种状况:最明显的一个特征就是,作家越讲越多,越讲越细。

唐代文学三百年,我们才讲多少位作家?当然年代越近,筛选越不易。

可是三十年的现代文学,拚命挖出不少作家来谈,总体轮廓反而模糊了。

在原有的模式里,大作家已经谈得差不多了,只好“博览旁搜”,以量取胜。

你看勃兰兑斯的《十九世纪文学主流》谈的作家很少,但历史线索很清楚。

黄子平用材料的丰富能不能补救理论的困乏呢?如果涉及的是换剧本的问题,那么只是换演员、描布景、加音乐,恐怕都无济于事。

陈平原所以我们提出“二十世纪中国文学”,就不光是一个文学史的分期问题,跟一些研究者提出的“百年文学史”(一八四○——一九四九),或者近代、现代、当代中国文学的“打通”,跟这些主张也有所不同。

我们是要把“二十世纪中国文学”作为不可分割的有机进程来把握,这就涉及建立新的理论模式的问题。

武侠小说与中国文化陈平原2015-05-20陈平原编者按:武侠小说,在二十世纪八十年代的中国大陆又走俏起来,拥有广泛的读者群,产生种种的影响。

这一现象不能不引起社会各界的关切,也引起一些文学研究工作者的注意。

为此,本刊特开辟“武侠小说漫话”专栏,从本期起陆续刊登有关的研究、介绍文章,以期广大读者能从历史文化的角度对武侠小说有较多的了解。

同时也欢迎有兴趣者与我们一起探讨。

武侠小说不但可以、而且早就成为学术研究的课题了,二十年代鲁迅作《中国小说史略》,就已设专章讨论清代的“侠义小说”。

至于唐传奇、宋元话本中的侠,也早就进入学者们的视野,专门著作起码有崔奉源的《中国古典短篇侠义小说研究》和龚鹏程的《大侠》。

至今尚未引起学术界足够重视的,是二十年代至四十年代以向恺然(平江不肖生)、顾明道、李寿民(还珠楼主)、宫竹心(白羽)等为代表的“旧派武侠小说”,以及五、六十年代以来以金庸、梁羽生、古龙为代表的“新派武侠小说”。

这两代作家的作品数量多,影响大,至今仍充斥书肆,而且艺术上也确有自己的特色,而研究却远远没有跟上。

固然台湾出过洋洋十几册的“金学研究集”,大陆也有一些论著(如王海林著《中国武侠小说史略》),可总的质量不尽如人意。

其中一个重要原因是,论者一般不大考虑武侠小说作为一种小说类型可能具有的特殊解读密码,而硬套一般的文艺批评术语,如现实主义、浪漫主义、喜剧、悲剧等等,乍一看很有学术色彩,实际上却不免隔靴搔痒。

归纳武侠小说作为一种小说类型的基本特征,并进而提供一套更适当的解读密码,不是本文所能承受的任务;这里只准备从一个特定的角度——武侠小说与中国文化的关系,探讨武侠小说的文化价值。

每种小说类型都有自己特殊的文化色彩,武侠小说也不例外。

不能说只读武侠小说就能了解中国文化,但不读武侠小说却很难完整地理解中国文化,这是因为武侠小说中的某些文化味道,在其它小说类型中很难找到。

比如谈论国民性的人,喜欢批评中国文化的“女人气”,这一方面基于晚清以来中国积弱积贫现状的反思,希望通过提倡急公好义慷慨赴死的侠义(武士)精神来振兴中华(如梁启超的《中国之武士道》及蒋智由、杨度为此书所作的序);另一方面也基于阅读中国文学时的“偏食”。

基本论著:孙楷第《中国通俗小说书目》,人民文学出版社,1982。

孙楷第《日本东京所见小说书目》,人民文学出版社1858年版,1981年重印。

柳存仁《伦敦所见中国小说书目提要》,书目文献出版社,1983。

江苏省社科院明清小说研究中心编《中国通俗小说总目提要》,中国文联出版公司,1991。

宁稼雨《中国文言小说总目提要》,齐鲁书社,1996。

黄霖、韩同文《中国历代小说论著选》,江西人民出版社,1982。

黄清泉主编《中国历代小说序跋辑录》,华中师范大学出版社,1989。

王利器《元明清三代禁毁小说戏曲史料》(增订本),上海古籍出版社,1981。

陈平原、夏晓虹《二十世纪中国小说理论资料》,北京大学出版社,1989。

朱一玄、刘毓忱《三国演义资料汇编》,百花文艺出版社,1983。

朱一玄、刘毓忱《水浒传资料汇编》,百花文艺出版社,1981。

朱一玄、刘毓忱《西游记资料汇编》,中州书画社,1983。

朱一玄《金瓶梅资料汇编》,南开大学出版社,1985。

侯忠义、王汝梅《金瓶梅资料汇编》,北京大学出版社,1985。

黄霖《金瓶梅资料汇编》,中华书局,1987。

谭正璧《三言二拍资料》,上海古籍出版社,1981。

朱一玄《聊斋志异资料汇编》,中州古籍出版社,1985。

李汉秋《儒林外史研究资料》,上海古籍出版社,1984。

一粟《红楼梦卷》,中华书局,1980。

魏绍昌《李伯元研究资料》,上海古籍出版社,1980。

魏绍昌《吴趼人研究资料》。

上海古籍出版社,1980。

刘德裕、朱禧、刘德平《刘鹗及老残游记资料》,四川人民出版社,1985。

魏绍昌《孽海花资料》,上海古籍出版社,1982。

鲁迅《中国小说史略》,人民文学出版社,1973。

胡适《中国章回小说考证》,实业印书馆,1942。

上海书店1979年复印。

胡士莹《话本小说概论》,中华书局,1980。

《胡适古典文学研究论集》,上海古籍出版社,1988。

郑振铎《郑振铎古典文学论文集》,上海古籍出版社,1984。

戊戌变法在把康、梁等维新派志士推上政治舞台的同时,也

把“新小说"推上文学舞台。

“小说界革命"的13号,虽然真到

1 902年才由梁启超在《论小说与群治之关系》一文中正式提出来,但戊戌前后文学界对西洋小说的介绍、对小说社会价值的强调,以及对别具特色的“新小说”的呼唤,都是“小说界革命”

的前奏。

1902年《新小说》杂志的创刊,为“新小说"的创作和

理论探讨提供了重要阵地。

此后,刊载和出版“新小说"的刊物

和书局不断涌现,“小说界革命”大放光明,终于在中国小说史上揭开新的一页,成为二十世纪中国小说的真正起点。

“小说界革命”的口号,是维新派为配合其改良群治的政治

运动而提出的;但其基本主张适逢其时,很快打破了政治上党派

的局限,得到文学界有识之=}:的广泛欢迎。

因此,政治倾向很不相同的“新小说”理论家,在关于小说的功能及表现特征等理论

主张上,并不曾势不两立。

当然,这不等于说小说理论界没有争论、一团和气,而是指小说理论的发展已经在某种程良上独立运行,并非简单的只是政治斗争或党派利益的工具。

硬要在这一批

理论家中划分革命派、改良派和保守派,显然是不科学的。

我们

实在难以把改良派的梁启超的文学主张和革命派的黄/I、配的文学主张截然对立起来。

即使不从政治观念、而是从文学理想入手来

划分流派,同样可能碰到难以克服的障碍:这批理论家并没有自

觉的流派意识,甚至很少有独立的理论旗帜。

因此,只能从整体

上把握这一代人的理论主张。

陈平原夏晓虹,二十世纪中国小说理论资料(1897年—1916年)第一卷,北京大学出版社,1989年03月第1版,第3页

“欲改良群治,必自小说界革命始;欲新民,一必自新小说

始”①——这是整个小说界革命的理沦前提。

从“小说有不可思

议之力支配人道”这一现象出发,“新小说”理论家在两个层面

上展开沦述:一是对“旧小说”诲淫诲盗的批判,一是对“新小

说”觉世新民的赞赏。

而这一切,实际上都根源于传统的小说关

乎世道人心的古训。

只不过如今有了“欧美、东瀛”借政治小说

变革现实改良群治的“经验”,小说从不入流的小道一跃而为最

上乘的文学。

观念转了个一百八十度的大弯,可思维方法和审

美趣味并没改变。

梁启超提高小说地位的理论主张并没碰到特别

大的阻力,真可谓登高一呼应者云集。

除了说是顺应时势外,更

重要的恐怕是小说应有益于世遭人心这一口号带有明显的传统文

学观念的印记,容易为社会各方所接受。

这就难怪后来者不管其

政治倾向、艺术趣味如何,大都喜欢接过这一口号发挥一通。

清

末民初的小说论文中,几乎有一半是喋喋不休地谈论这一“翻新

的老调”的。

凭借政治的力量,把小说从“小道”提升为“大

道”,这里并没有什么理论价值,可很有实践意义。

就是这么一

个不伦不类的口号,直接促成了清末民初小说界的繁荣。

陈平原夏晓虹,二十世纪中国小说理论资料(1897年—1916年)第一卷,北京大学出版社,1989年03月第1版,第6页

“小说界革命”是从翻译、介绍西洋小说起步的,“新小

说"理论家面临的第一个课题,自然也就是如何理解、评价西洋

小说。

中国知识分子对西方的理解,从机器军舰,到声光电化,再

到法律政治,甲午战争后才全面涉及西方文化。

在这股方兴未艾

的“西化”热潮中,西洋小说的翻译介绍得到广泛的欢迎,很少

直接的反对派.各种杂志、书局纷纷刊载、出版翻译小说,一以至

竟有不少作家假译本之名而创作(有政治上的原因,也有纯为增

加销路)。

尽管不断有人呼吁加强创作,但读者、作家、评论家

似乎都对译作更感兴趣。

总观这二十年的小说界状况,译作在数量上明显压过了创作。

陈平原夏晓虹,二十世纪中国小说理论资料(1897年—1916年)第一卷,北京大学出版社,1989年03月第1版,第8页

对翻译小说的欢迎,只是中国人接受西洋小说的最表面层次

的表现。

更重要的是中国读者到底从哪个角度来接受西洋小说。

最常见的说法是读西洋小说可考异国风情,鉴其政教得失。

表面上

只是堂而皇之引述古老的诗教说,可实际上蕴藏着一种偏见:对西

洋小说艺术价值的怀疑。

谁也不会否认西洋小说对中国读者的吸

引力,理论家们于是或则比较中西小说的表现特征,论证“吾国

小说之价值真过于西洋万万也”⑥;或则把西洋小说的价值局限在

认识世界、教育民众范围内。

在这种情况下,林纾提出“西人文

体,何乃甚类我史迁也”⑧,并从古文家眼光再三肯定西洋小说技

巧,甚至在自己的创作实践和文论著作中模仿运用、引申发挥,

无疑是朝前迈进了一大步。

林纾的“以中化西”,不乏因误解而

造成的笑话;而经过周桂笙、徐念慈,到恽铁樵、孙毓修,中国

小说批评家对西方小说的了解逐步深入,不但肯定了西洋小说独

立的艺术价值,而且明确主张以西洋小说来改造中国小说。

跟对西洋小说的价值判断的转移襁关联,译文风格也在不断

变化。

早期的译作,颇有人名、地名、故事情节全都中国化,甚

至连原作者都一笔抹煞,只当作中国人的创作的(时至辛亥革命

后,包天笑的不少译作仍标为创作)。

即使注明原作者和译者,

也多为主观随意性很大的“译述”,而不是严格意义上的“翻

译”。

除了译者外语水平和读者欣赏口味的限制外,这种“歪

译”很大原因是译者并不尊重敬佩原作的表现枝巧,自认窜改之处“似更优于原文也”⑨。

早期的“直译”(实为“硬译”)之

作,确有诘屈聱牙的毛病,不如顺畅的“泽述"受欢迎;可这种

“顺畅”是以牺牲西洋小说的特征为代价的。

徐念慈,吴祷等人

已开始认真的“对译”,但只有到鲁迅才真正为“直译”正名:

“逢译亦期弗矢文情",目的是“异域文术新宗,自此始入华

土”⑧。

坚持“直译”,才能真正做到“以两化中”——用西洋小

说来改造中国小说,而不是“以中化西”——用中国小说来误解

陈平原夏晓虹,二十世纪中国小说理论资料(1897年—1916年)第一卷,北京大学出版社,1989年03月第1版,第9页。