陕南民歌与陕北民歌的差异1

- 格式:doc

- 大小:245.50 KB

- 文档页数:7

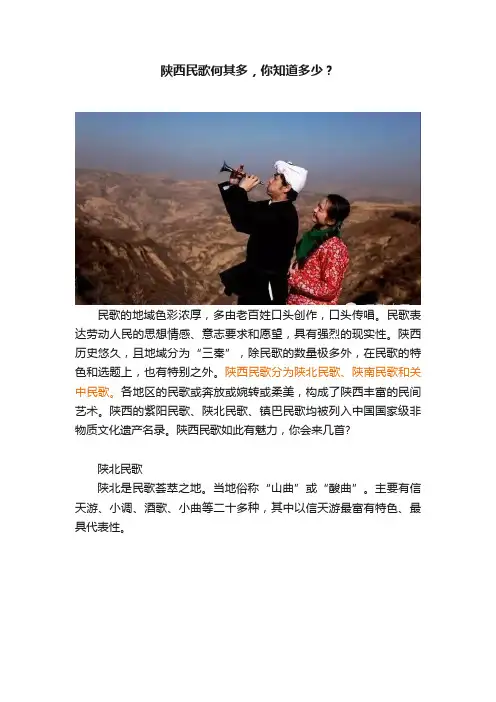

陕西民歌何其多,你知道多少?民歌的地域色彩浓厚,多由老百姓口头创作,口头传唱。

民歌表达劳动人民的思想情感、意志要求和愿望,具有强烈的现实性。

陕西历史悠久,且地域分为“三秦”,除民歌的数量极多外,在民歌的特色和选题上,也有特别之外。

陕西民歌分为陕北民歌、陕南民歌和关中民歌。

各地区的民歌或奔放或婉转或柔美,构成了陕西丰富的民间艺术。

陕西的紫阳民歌、陕北民歌、镇巴民歌均被列入中国国家级非物质文化遗产名录。

陕西民歌如此有魅力,你会来几首?陕北民歌陕北是民歌荟萃之地。

当地俗称“山曲”或“酸曲”。

主要有信天游、小调、酒歌、小曲等二十多种,其中以信天游最富有特色、最具代表性。

信天游,又叫“顺天游”爬山调”,其基本格式是上下句结构的两句体,一般是上句起兴,下句点意,言简意赅,短小精炼。

歌词大多是即兴编唱,采用比兴手法,触景生情或借景抒情是其突出的特点。

信天游的曲调基本上是单乐段,但其调式色彩与节奏安排却十分多样,可以表示出各种不同情调和意境。

大致可分为两种基本形态,一种节奏自由,音域宽广,旋律起伏大,高亢豪放,用高音腔演唱;一种则节奏规整,结构严谨,旋律较平稳,细致柔和,多用平腔演唱。

风俗歌曲是反映陕北人民在一定历史阶段风俗习惯和歌曲。

这类歌曲数量相对较少。

主要有宴唱的“酒曲”,因陕北地区气候干旱,所以老百姓用歌唱的方式求雨,形成了祈雨歌”还有祭祀歌、巫歌叫唱等。

小调流行于陕北榆林地区各县,数量很多,题材相当广泛,大部分调曲比较固定,多为叙事体,如《揽工调》《走西口》《三十里铺》等。

小曲主要是流行于榆林城内的一种不化妆、不表演的坐唱歌曲。

形成至少可以追溯到明代。

吸收了清、明两代南方来榆官宦带来的苏州丝竹、湘潭小曲等江南曲调,又逐渐的渗入陕北当地山歌民曲,不时发展演变而成。

现在所流行的陕北民歌,大部分发生于19世纪末至20世纪40年代,既有反映社会革新的内容,也有“长工歌”内容,反映陕北人民对封建统洽阶级的压迫、剥削的反抗,特别是革命历史民歌,一批珍贵的革命历史资料。

山陕两地民歌《走西口》对比----以河曲、府谷为例王泓错山东大学(威海)艺术学院摘要:山陕两地历来因为历史文化、地理位置等的相似而常被大家拿来比较,在音乐方面民歌《走西口》无疑是两地灿烂音乐文化中最具代表性的瑰宝。

两地民歌《走西口》在相似的同时也有不同之处。

本文将以河曲、府谷 两地民歌《走西口》为例,从背景、歌词、音乐三方面入手进行对比。

关键词:走西口 山西河曲 陕西府谷 异同对比中图分类号:J605 文献标识码:A 文章编号:1008-3359(2020)08-0026-02国民歌历史悠久、博大精深,据不完全统计,汉族 民歌有9000余首,山陕民歌作为汉族民歌的代表在其 中占有相当数量,《走西口》在山陕民歌中也占有重要 地位。

由于民歌《走西口》数量众多,现取两首最具代表 性的《走西口》进行对比研究。

河曲府谷两地地处秦、 晋、蒙交汇地带,由于地缘位置相邻和历史文化相近, 两地民歌《走西口》在众多方面相似。

但民间音乐具有 地域性,其方言“十里不同音”决定两地《走西口》在相 似中不同。

本文从背景、歌词、音乐三方面入手简要分 析两地《走西口》的异同。

一、 相同的历史背景当地流传歌谣:“河曲保德州,十年九不收。

男人走 口外,女人挖野菜”。

反映当地民众生活的艰辛。

清光绪 三至五年,在黄土高原一带出现近代最严重的旱灾“ 丁 戊奇荒”,饿殍遍野。

为了生存山陕男人背井离乡外出 谋生。

从明朝中期至民国初年,走西口的人数之多,使 它成为中国近代史上最著名的五次人口迁徙之一。

男 人们走西口,泪别父母妻儿;女人在家中艰难留守,日 夜祈盼亲人平安归来。

离别时唱《走西口》,思念时唱 《走西口》,以“走西口”为题材的歌曲就此诞生,与走西 口的历史一样年久绵长。

二、 歌词上的同中有异两首《走西口》同为描写夫妻生离死别的悲苦,期 间并没有华丽辞藻,只有妻子对丈夫的叮嘱和挽留, 虽无炫丽的情话,但这细微之至地朴实语言,更能体 现妻子对丈夫的深爱与不舍。

紫阳民歌手彭忠波作者:周默白来源:《西部大开发》2009年第05期陕西紫阳县有三宝——歌乡、茶乡和橘乡,但以歌为最。

在紫阳东南方向的崇山峻岭中,有一美丽的“人”字形街市,这就是远近闻名的斑桃镇。

斑桃镇有一个美丽的传说:曾经有对斑鸠,在当地连年大旱、庄稼绝收、百姓生活无着时,自四川飞来,它们栖息的峰下淌出一股能炼盐的溪水,于是人们开始了炼盐的创业营生,很快渡过了难关。

几百年来,斑桃镇曾经积蓄的商业基础、开创意识,为家乡培养了数以千计的各类人才,民歌手彭忠波就是如今从斑桃镇走出来的一位音乐圈中的年轻创业者。

他曾经获得2006年全国渔歌号子邀请赛三等奖,2007年中国原生态民歌大赛优秀歌手奖,2008年5月陕西省十九届大学生“校园之春”文化艺术节歌手大赛二等奖,2008年12月获陕西省文化厅主办的声乐大赛专业青年组一等奖等各级各类比赛获奖二十余次,以及数不清的地方奖。

陕南紫阳民歌与久负盛名的陕北民歌之粗犷豪放风格迥异,曲折委婉,如小桥流水。

祖祖辈辈唱下来,山山岭岭唱过去,茶因歌而幽香,橘因歌而甘甜。

彭忠波就是在这样的人文环境下长大。

民间流传的民歌是他最好的老师,他有着天然的好嗓音,自小就酷爱唱歌,特别喜欢听大人们唱紫阳民歌,每次都听得津津有味,自然培养起他随口随地唱歌的习惯。

彭忠波不要舞台,不要曲谱,不要伴奏,他的声音富有穿透力,一曲山歌调子拉开,便会在漫山遍野飞扬起来,山谷回荡,惊起林中鸟。

乐了山,乐了水,也乐了自己。

彭忠波出生在一个乡村教师的家里,有位坚强好学、性格含蓄而严厉的父亲。

父亲闲时喜欢拉二胡、吹笛子,但父亲不希望他走唱歌的道路,不让他考艺校,因为在他认为,唱歌不是正路,不会有大出息。

中学毕业那年,他硬顶着父亲坚决反对的阻力,偷偷要徒步翻跃一座座大山,去报考安康艺校。

叔叔见他去意已定,就给他了100元钱,加上身上的20元,他满怀理想走出大山。

后来,他又师从安康艺校教师、著名汉剧表演艺术家黄贤明。

陕北地区民歌艺术特点作者:陈蓉来源:《牡丹》2018年第11期陕北民歌是陕北这幅美好画卷的点睛之笔,它让陕北更加富有自己独特的韵味。

要想了解陕北的民歌,人们就要先了解这里的特点和风土人情,进而探索陕北民歌的特点和根源。

只有熟悉陕北民歌的特点和代表作,人们才能更好地将其传承和发展。

想要更好地了解陕北民歌,人们就要了解它的风格和演唱技巧,全方位地了解和发现陕北民歌独特的风华和美丽。

一、陕北的地域特点和民歌类型(一)陕北的地域特点中国的国土非常非常广阔,这里有着大片的土地和资源,孕育着近14亿的炎黄子孙,各个地区都有不同的文化和生活习俗。

陕北地区是有着革命历史的红色圣地,无数的战士、人民在这里为了中国的崛起和美好的新生活抛头颅洒热血,这是一片充满奇迹的土地,这里正是黄土高原的中心部分,包括陕西省的榆林市和延安市,因其位置处于陕西北边,所以才有了陕北这个名字。

这里的地势西北高,东南低。

区域面积达到92521.4平方千米,该地区地面以中生代基岩为地基,再加上一层厚厚的新生代红土和黄土层,最后再经过流水冲刷和土壤风化,就形成了一种新地形。

(二)劳动号子劳动号子的歌曲样式有吆牛歌、采石歌、打场歌、打夯歌这几种。

劳动号子以劳动内容为基础,劳动者根据劳作的节奏旋律而哼唱,在如此繁重的体力劳动和复杂多变的劳作形式下,劳动号子给劳动者带来了心情的放松和愉快。

正因为如此,才有了各种各样的歌唱形式,将歌曲演绎得生动形象而富有魅力,同时,歌曲的表现结合了劳动者独特夸张的哼唱形式,具有强烈的民族感。

劳动号子不仅是一种歌曲,也是陕北人民放松心情的一种方式,代表了陕北人民最真挚的劳动生活。

(三)信天游信天游的表现方式主要有高腔和平腔两种,在民歌的曲风范围中,它属于山歌一类,也就是在山田中哼唱的歌曲。

所以,人们又可将其称为“酸曲”或“山曲”,它包含的内容不多,歌词简洁明了,节奏鲜明纯朴,韵调起伏有序,通常每两句作为一个结构体,上下句押韵或者不隔句的押韵。

陕北民歌的艺术特色摘要:中国民歌有着极其悠久的历史,是我国的非物质文化遗产,作为民歌中一颗耀眼的明星,陕北民歌有着它独特的艺术魅力。

陕北拥有着独特的自然环境和社会民俗文化,陕北民歌风格多样异彩纷呈,在旋律、节奏、语言等方面都具有鲜明的音乐特色,是人民思想、感情与精神的结晶。

陕北民歌有着独特的文化背景及艺术表现形式,是中国地域民歌里最具代表性的歌种。

陕北地处黄土高原,其独特的地理环境,是陕北民歌形成丰厚的文化底蕴和独特艺术魅力的重要因素之一。

正是由这种深厚的地域文化和特色的地理环境,才逐渐形成了陕北特有的风土文化――陕北民歌。

一、陕北民歌的起源分类漫长的历史过程形成了这里多样且独特的文化气息,在这样的历史背景下,陕北民歌不仅具有汉族音乐的特征,也具有西北少数民族的音乐特色。

陕北民歌的题材诸多,主要划分为:劳动号子、信天游、小调三大类。

(一)劳动号子号子是人类文化历史上产生最早的艺术形式,也是最早的民歌形式之一。

由于陕北的地域沟壑,劳动者常年劳作辛苦,劳动过程中那紧张的动作,沉重的负荷赋予劳动号子以吆喝、呐喊等特点。

既可以协调劳动,也可以抒发劳动者内心的压抑情感,从而得到精神的慰藉。

陕北号子有打夯号子、耕地号子、碾场号子、船工号子等。

例如《船夫曲》等,节奏平稳又具有一定的力度。

(二)小调小调被称为里巷之曲,是人们在劳动之余,日常生活当中以及婚丧节庆用以抒发情怀、娱乐消遣的民歌。

小调的范围包罗极广,歌词一般是通过较有艺术修养的民间艺人加工传授,结构比较完整且内容丰富。

演唱形式有独唱、对唱及一唱众合[1]。

小调既有淳朴健康的歌唱,又有带着市民庸俗的曲调。

如《三十里铺》就是一首旋律优美、感情真切动人的陕北民歌。

(三)信天游陕北民歌形式多种多样,信天游是其中最为重要的形式。

陕北民歌中最具有代表性、富有陕北地方特色的体裁――信天游。

其又叫顺天游,是流传在陕北一带的主要山歌歌种。

信天游的曲调变化多样,节奏自由、歌词通俗易懂。

中国南北音乐的差异——之南北笛曲风格差异中国传统音乐南北风格之差异自古便不同——南之婉约、北之遒劲,南之柔媚、北之洒脱,这些语汇可以说是南北音乐风格只归纳,也可以说是南、北笛曲鲜明风格的概要,而深究下去,不难发现,这正是南北地区人们性情之总结。

人的性情之差异造就了音乐风格之差异。

那么,在探究风格差异之前,先了解一下“风格”,风格事物稳定的、系统化的感性特征。

音乐风格就是在音乐结构方面存在的稳定的、系统化的感性特征。

探究南北笛曲风格差异就是要了解二者的感性特征并加以对比分析。

这种差异分别存在于笛曲艺术形式的底层和表层。

底层即事物的源头、根本;表层即事物的外在、形式。

所谓南、北笛曲底层的差异,即笛曲在本地域的历史文化,音乐文化的大背景下形成的差异;而南、北笛曲表层的差异则是基于乐器和乐曲的基础上形成的差异。

一底层差异南、北文化的的差异是南、北笛曲底层差异的源头。

地域文化向来是影响音乐风格形成的关键因素,不同的文化形成了颇有差异的音乐风格。

这不仅仅是对器乐而言,比如我国陕北的民歌与陕南地区就有明显的差异。

以秦岭为分界限,陕南地区的民歌更接近四川,而陕北的民歌则与山西、宁夏等地相近。

这种自然与人文的地理分界造成了人类生存活动区域的分隔,从而产生了音乐文化发展的相对独立性。

这种在不同音乐文化圈与不同地域里各自独立发展的音乐艺术,就产生了音响形态上的差异,从而使人感受到音乐文化地域风格的差异。

具体到笛曲的南北风格差异的形成,底层差异之一便是地域文化中的自然环境。

有些学者认为:“地理与自然环境的特点对音乐的形态产生有某种影响”,比如,北方的笛曲,表现出平原地区的宽广、奔放的风格特征;而南方的笛曲,则呈现出江南水乡的细腻与婉转。

二者截然不同。

也许,这就是长城与小桥的不同魅力。

底层差异之二是地域文化中的人文地理。

在一个地域内,常常由于师承或共同的审美偏好,使得一群音乐家的个人风格中具有某些共同性,可以称之为“群体风格”或换言之“流派”。

陕南文化地域特色对民歌的影响作者:李栋来源:《新西部·中旬刊》2013年第07期【摘要】文章介绍了陕南文化的地域特色,分析了其对民歌的一些影响:第一,陕南多变的地域特点使得这里的人民有了多种生产劳动方式,也使歌曲种类呈现出多样化的特色,例如《船工号子》、《打夯号子》《锣鼓草》;第二,陕南人别具一格的酸、麻、辣饮食文化在民歌中也有体现,如汉中西乡吕隆益演唱的《好吃歌》;第三,在陕南青山绿水里形成了独特而深邃的民俗文化:《花鼓调》《哭嫁歌》《孝歌》《猜拳歌》等;第四,陕南多数人崇鬼信巫,宗教歌曲成为陕南民歌文化必不可缺的一部分:《坛歌》、《朝山歌》;第五,方言,对民歌的影响较为直接,各地方言揉杂于一体后形成的陕南方言,独具特色。

【关键词】陕南文化;地域特色;民歌陕南气候温和,山青水秀,土地肥沃,物产丰富,这里北倚秦岭,与关中相望,南靠巴山,与楚蜀相接。

随着南北各地经济的流通,文化的交融,语言的渗透,风俗的汇集,使民歌呈现出形式多样、品种繁多、风格殊异、色彩斑斓的景象。

一陕南这块土地既有秦岭、巴山峰峦对峙,又有汉江、丹江奔流其中。

在多变的地形中,陕南人辛勤劳作,从事着各种生产活动——船运、田耕、修堤、筑路等,随之产生了种类繁多的劳动歌曲。

如《船工号子》。

汉江源于陕西汉中宁强县,流经陕南的12个县,自古人们就在江上行船摆渡、运输货物。

“曲莫如汉”指的就是汉江河道曲折,水流时而平缓柔和,时而浪涌湍急。

船工们根据航道、水流、风向等各方面状况,变换交替着喊不同的号子。

在急流险滩中,喊《上滩拉纤号子》,巨大的劳动强度使得歌曲的旋律性弱,节奏短促有力,气氛紧张;逆水行船时遇顺风,篷已拉开,但风不大,船工还需撑篙行船,这时喊《上水连篷带抄篙号子》,劳动强度稍有减轻,歌曲速度较《上滩号子》稍快;若能遇上较强劲的顺风,船工们便升起帆篷,喊《上水扯篷号子》,旋律性明显增强,歌词的语义性增加,衬词有所减少。

这些都是逆水航行所用的上水号子。

解析陕西民间音乐的地域特性与发展背景陕西省是中国西部地区具有丰富民俗文化的省份之一,而陕西的民间音乐则是民俗文化的重要组成部分之一。

陕西民间音乐具有浓厚的地域特性,同时又受到了历史和文化的影响,其发展背景也是多种多样的。

本文将对陕西民间音乐的地域特性与发展背景进行解析,从历史、地理、民俗和社会文化等方面进行探讨。

1. 地域特性陕西民间音乐的地域特性主要体现在其音乐风格、乐器、演唱形式等方面。

由于陕西地处中国西北地区,因此受到了西北地区的音乐特色的影响,同时又有自己独特的风格。

首先是音乐风格。

陕西民间音乐以其悠扬、婉转的旋律和深厚的文化底蕴而闻名。

其中最具代表性的就是陕北民歌,这类民歌以其淳朴、真挚的情感表达而受到广大听众的喜爱。

陕北民歌旋律简单、真挚,歌词朴实、真情,多表现了对人生、爱情、生活的真挚情感。

而陕南地区的民间音乐则更加多元化,受到了汉、回、藏等少数民族音乐的影响,充满了浓郁的民族风情。

其次是乐器。

陕西民间音乐中最具特色的乐器当属二胡、琵琶、琴、笛子等。

这些乐器在陕西地区有着悠久的历史和丰富的表现形式,其音色独特,能够很好地表现陕西民间音乐的情感和特色。

最后是演唱形式。

陕西民间音乐的演唱形式多种多样,如独唱、对唱、合唱等。

其中最常见的是对唱,这种形式能够更好地展现民间音乐的情感,让人们更容易感受到其中的情感和生活气息。

2. 发展背景陕西民间音乐的发展背景与陕西丰富的历史、地理、民俗和社会文化密切相关,这些因素共同影响着陕西民间音乐的形成和发展。

首先是历史因素。

陕西作为中国的古都之一,历史悠久,文化底蕴深厚,吸引了众多音乐人和艺术家,为陕西民间音乐的形成和发展提供了优越的历史条件。

在漫长的历史长河中,陕西留下了大量的民间音乐艺术作品,这些作品不仅丰富着陕西的民间音乐宝库,同时也对中国的音乐文化产生了深远的影响。

其次是地理因素。

陕西地处中国西北地区,面积辽阔,地形复杂,气候多样。

这种地理条件为陕西民间音乐的形成和发展创造了良好的自然环境。

陕南民歌与陕西关中民歌的不同之处作者:刘蕊来源:《文艺生活·文海艺苑》2013年第06期摘要:民歌作为一种民间艺术形式,它有着浓厚地方特色,区域性很强。

它所生长的自然环境、社会环境都能对其产生一定的影响。

人们常说“一方水土养育一方儿女”,对于民歌也是这样,不同地区的民歌风格也迥然不同。

陕西省有着丰富的民歌资源,由于其生长的自然环境不同民歌呈现出不同的地域特色和气质。

本文笔者从陕南文化民歌和陕西关中民歌的特点出发,对两者的不同之处进行了分析比较,希望对正确认识两地民歌有所借鉴。

关键词:陕南民歌;陕西关中民歌;不同中图分类号:J642 文献标识码:A 文章编号:1005-5312(2013)18-0141-01一、陕南文化民歌(一)陕南民歌简介陕南民歌是陕南汉中秦岭巴山地区的一大传统民俗,这里自古有传唱民歌、山歌之风俗,民歌内容丰富,形式多样,或一人独唱,或两人对唱。

(二)陕南民歌内容及形式汉中秦岭巴山地区,自古迄今有传唱民歌、山歌之风,内容广泛、丰富,形式多样、活泼。

或一人独唱,或两人对唱。

有通山歌、山歌、小调、劳动号子、仪式、盘歌、儿歌等。

一般情趣诙谐,幽默含蓄,曲调委婉舒展,有高腔、平腔之分,感情柔和细腻,多有川楚之风,不似关中陕北民歌粗犷豪(三)陕南民歌代表曲目陕南民歌中的《放羊调》:唱出了当时穷苦劳动人民的苦难生活和悲惨命运,倾诉了他们对美好生活的向往和追求;《拉兵歌》:通过这种民歌形式来直指当时社会的黑暗和残酷无情,反映了劳动人民心灵深处对黑暗社会强烈的反抗。

情歌是陕南民歌文化中精华的部分,他展现了当时人们的爱情观。

如《太阳大了一把火》反映的内容婉转而缠绵,给人一种温馨而浪漫的感觉;反映相思之苦的有《昨夜约郎郎没来》,《十送小郎》,恋恋不舍,旋律优美婉转而凄凉。

二、陕西关中民歌(一)关中民歌简介关中民歌是指流行与秦岭以北,北山以南这一代我们称之为“八百里秦川”的关中地区的民间歌曲的一个总称。

东西部民歌差异的对比摘要:民歌因历史、环境、民族、宗教等因素的不同而各地区差异巨大,现有的文献资料显示,以南北差异研究居多,一时间出现了“只问南北,不问东西”的研究现状。

本文从东西部民歌差异的研究点出发,通过将两者差异铺陈、对比、归纳的研究方法,挖掘我国东西部民歌各自所具有的地域文化等特性,保护我国地域音乐文化的各自繁荣。

关键词:东西差异;民歌研究;对比一、东西部民歌特点分析马克思曾将民歌比作一部编年史,因为民歌实实在在的反映了人们的日常生活和喜怒哀乐,诗人尚可将自己的所思所想倾注于诗作之中,直抒胸臆,普通大众则和着自己的语言习惯将日常生活中的点点滴滴连接成句,加以归韵等简单处理,按照自己即兴的起调,丰富成歌。

虽然缺乏识谱知识无法记谱,但依然凭着口口相传的方式流传至今。

民歌是一种历经集体创作的文化产物,在流传的过程中,不同的人按照各自不同的喜好而再度创作成其他版本。

民歌的形式多样、题材丰富,它的同一性在于民歌紧贴当地风土人俗的特性和其语言简练意义丰富,音乐形象鲜明等特点。

民歌题材丰富,有积极反应日常生活和轶事的民歌;有描写大好河山、自然风光的民歌;有拥护党的领导、歌颂美好生活的民歌等题材的作品。

民歌有相对固定的体裁形式,劳动号子、地区山歌和各地的俚曲小调等。

东部地区以小调和劳动号子为主,西部地区则以山歌和劳动号子为主。

二、东西部民歌差异的原因:1、历史原因古代皇城作为一个国家的政治、文化、经济中心,定都于此是统治者出于各种因素的考虑,诸如对全国的辐射性统治和军事防御等原因,中国古代历朝都城选地以东部居多。

皇城的兴起,使城市经济发达、文化繁荣。

如中国有长达289年历史的唐朝,曾历经“开元盛世”“贞观之治”的繁盛时代和百国来朝的繁荣景象,军事力量强大经济实力雄厚、文化丰富多彩,各国使臣从唐朝周边各地涌入长安,不仅带来了精美的贡品而且还带来了各国特有的的文化习俗,使得东部的民歌吸收汲取多种音乐文化的影响造成了东西部民歌文化的差异。

解析陕西南北民歌之异同解析陕西南北民歌之异同摘要:陕南、陕北民歌作为陕西民歌不同的地区民间说唱音乐,经过世世代代劳动人民在生产和社会实践中创作并不断发展下来,源远流长。

本文主要从地域文化、创作理念、曲调和唱腔等方面对陕南、陕北民歌进行分析比较,着重选取其中最有代表性的情歌来举例分析二者在歌曲风格上的异同之处。

关键词:陕南陕北民歌异同陕西民歌主要指陕西各地的民间说唱音乐,是世世代代劳动人民在生产实践和社会实践中,在各种艺术形式不断相互影响、融合创造、发展、流传下来的。

一般可以根据地域及艺术特点将陕西民歌分为陕北民歌、陕南民歌,陕西位于中国西北地区东部的黄河中游,秦岭将陕西分为三大自然区,北部为陕北高原,中部为关中平原,南部是秦巴山地。

通常人们所熟悉的陕西民歌多为陕北民歌,曲调以高亢热烈而闻名,随着社会文化的日益繁荣,陕南民歌以其温婉悠长的音调不断被更多听众接纳并所喜欢。

两种起源于西北土地上类似又有区别的音乐形式一并成为中国民歌中独具一格的流派。

受千年历史的“三秦”文化影响,陕南、陕北民歌在体裁和内容上有相似之处,因大多是生活在最低层的劳动人民,创作时由劳动者“情之所至,音之所生”,“因感而作,由情而发”的性情之作,所反映的社会生活内容十分丰富。

由于陕北地区山大沟深、梁峁纵横、土地较为贫瘠,受黄土地文化影响较多其音乐高亢明亮,而陕南则位于陕西省秦岭以南的秦巴山区,是受汉水文化、蜀文化和三国文化的影响其音乐温婉绵长,因此不同地势的风土人情,使得两个地方的民歌在曲调、曲风和民间文化上存有差异,现将两种民歌的异同进行分析比较。

一、陕南、陕北民歌的共同点(一)风俗文化陕西是中华民族及华夏文化的重要发祥地之一。

先后有西周、秦、西汉、前赵、前秦、后秦、西魏、北周、大夏、隋、唐等十余个政权在陕西建都,时间长达1000余年,是我国历史上建都朝代最多、时间最长的省份,长期成为中国政治、经济、文化交流的中心,留下了极为丰富的历史文化遗产。

民歌有哪几个种类按形式和作用分1、高原山歌山歌是中国民间歌曲的代表性体裁之一,是人们在山间野外放牧、砍柴、挑担、锄草、行路等个体劳动生活中随意咏唱的一种短小民歌。

中国的山歌流传很广,但主要集中于西南、西北及北部高原、山区广大地带。

另有豫、鄂、皖交界的大别山,粤东北、赣南、闽西武夷、罗霄、南岭三山交汇处等山歌流传区。

2、劳动号子劳动号子俗称“号子”或“哨子”,是中国民歌的重要体裁之一,普遍流传于全国各省区。

其主要功能,就是统一大伙的劳动节奏,协调劳动动作,调节人们的劳动情绪。

多种多样的生产劳动,产生了多种多样的劳动号子。

3、稻区“田歌”自古以来,稻农们都习惯于在栽秧、薅草、车水、挖地时唱歌助兴。

这些民歌名目繁多,总称为田歌。

田歌的传唱方式,基本上保留了劳动号子的特点,一般采用“领”、“合”形式、“领”与轮流接唱形式和分组对歌形式。

4、城镇“小调”小调(或称小曲)是广泛流传在各城镇、集市的一种民歌体裁。

长期以来,经过城镇职业、半职业民间艺人的加工、磨练,形成了结构较均匀、节奏规整、曲调细腻、主题内容多样等一系列题材特征。

5、云岭“双声”长期以来,人们都以为中国的民歌一律是单声形态的。

直到20世纪40年代后期,音乐学家才开始在中国西南部一些少数民族地区陆续观察到了一组歌手同时唱两个声部的现象。

从而,改变了以往中国无“复音”民歌的陈见。

按地域分1、客家民歌客家民歌主要包括客家山歌和客家童谣。

流行于广东东部的梅县区、兴宁市、五华县、紫金县,福建西部的上杭、宁化、清流、永定,江西南部的兴国、瑞金、永新等地,以及台湾北部的桃园、新竹、苗栗等地客家人聚居的地方。

使用客家方言演唱。

2、陕北民歌陕北是民歌荟萃之地,民歌种类很多,当地俗称“山曲”或“酸曲”。

陕北民歌种类是很多的,其中有四季歌、五更调、揽工调、酒歌、秧歌、劳动号子、歌舞曲、榆林小曲、渭北民歌、陕北套曲、二人台、风俗歌、宗教歌曲和探家调等,以小调和信天游为主。

关于南北方民歌的风格差异邓春华本来第一辑打算直接聊聊陕北民歌的,那种豪放直白的风格是我非常喜爱的,正好今天群里一个四海为家的朋友刚路过湖北恩施,在当地学到了一首土家民歌《六碗茶》,特地把词打了上来,我觉得这首歌很有意思,不妨先拿出来对比一下:男:我喝(huō)你一口茶,问你一句话,你哩那个爹妈噻,在家不在家?女:你喝茶就喝茶,哪来恁(nèn)多话。

我哩那个爹妈噻,早已上坡啦。

男:我喝你两口茶,问你两句话,你哩那个哥(guō)嫂噻,在家不在家?女:你喝茶就喝茶,哪来恁多话。

我哩那个哥嫂噻,早已分家啦。

男:我喝你三口茶,问你三句话,你哩那个姐姐噻,在家不在家?女:你喝茶就喝茶,哪来恁多话。

我哩那个姐姐噻,早已出嫁啦。

男:我喝你四口茶,问你四句话,你哩那个弟弟噻,在家不在家?女:你喝茶就喝茶,哪来恁多话。

我哩那个弟弟噻,早已上学啦。

男:我喝你五口茶,问你五句话,你哩那个妹妹噻,在家不在家?女:你喝茶就喝茶,哪来恁多话。

我哩那个妹妹噻,还是奶娃娃。

男:我喝你六口茶,问你六句话。

眼前这个妹子噻,今年多大啦?女:你喝茶就喝茶,哪来恁多话。

眼前这个妹子噻,今年一十八。

这是首很有情趣的土家族的情歌,用的也是对唱的形式,这种形式在各地的山歌里是非常多见的。

说的是一个男子到一个女子家去,女子按照礼节给男子倒了一杯茶,男子却醉翁之意不在酒,喝着茶却开始问女子的家里人,从父母开始把女子所有的兄弟姐妹都问了一遍,女子一边责怪男子多嘴,一边却把自己家里人的一切情况都告诉了男子,父母下地不在家;哥嫂分家出去了,自然也就不在家里;姐姐出嫁了,也不在家;妹妹上学去了,也不在;弟弟还是婴儿,自然不懂事:这分明告诉男子自己是自由的,现在家里只有自己一个人。

最后女子告诉男子自己的年龄,我十八了。

十八,是一个怎样的年纪呢?在民间,当然是一个最适合婚嫁的年纪了。

也许从表面上看,无法知晓女孩子的态度,但仔细想想,如若她对男子没有半点意思,干嘛还边说他多嘴一边却一五一十地都说出来了呢?而且话中的意思很明显,没有半点推托的意思,那么好戏也许就在后头了。

南方民歌与北方民歌的区别南方民歌风格特点:南方民歌的歌词都比较含蓄,善用比、兴,其旋律多表现得婉转、细腻、抒情。

旋律进行以级进为主,结构短小精悍。

歌曲前多有引子。

不同地区的民歌都具有不同的风格特色,从而成为该地区音乐特征的标志。

不管是传统的民歌还是创作歌曲都是源于生活,都来自于本民族的音乐:民歌是一切音乐创作的源泉。

听辩不同地区的民歌,探究影响民歌风格特征的原因。

南方地区河流交错,气候温和,土地肥沃,自然景观秀丽,对里的人们聪颖细致,音乐风格委婉秀丽;西北地区高原纵横,山石峥嵘,蓝天下一望无垠的黄色土地,气候寒冷,人们为了生存必须与大自然做斗争,所以民歌的音调高亢,嘹亮,质朴中带着严峻和深沉。

知名的南方民歌:湖南:浏阳河、采槟榔湖北:龙船调江西:十送红军广西:山歌好比春江水云南:远方的客人请你留下来贵州:蝉之歌南方民歌的风格特点以及形成原因:由于民歌是劳动人民的歌,劳动人民在封建社会和半封建半殖民地的旧中国是被人看不起的,他们的歌也就遭受到同样的命运。

甚至在元、明、清三代屡遭帝令禁唱。

有关它的历史很少有文字记载。

从出土文物考察,有关古代乐器的较多,而歌唱活动的较少。

青海大通县出土的那个有歌舞图像的陶盆实在非常宝贵,它显示的是六千年前母系社会的图腾崇拜歌舞活动。

在原始时期歌与舞是结合在一起的。

直至今天在许多少数民族地区仍然保持歌舞不分的古老传统。

古代有文字记载的《淮南子》这本书上,曾提到古人抬木头时唱着劳动号子,可见早期民歌与劳动紧密相连。

从兄弟民族来看,如阴山岩画上的歌舞图像、瑶族的《盘王歌》、苗族的《古歌》、满族的《萨满调》等,又可看出原始民歌与巫等原始宗教活动有关。

有关古代的民歌,实际音响已不可能再现,只有它的歌词,从古代文学著作中可见到一些。

至于曲谱是没有的,因为民歌一直是口头传唱,就是有了记谱法以后,劳动人民也不用它。

宜到19世纪末才有民俗学家用工尺谱记录几首民歌。

全面、有计划的搜集、整理、记录、出版民歌只有在新中国才成为现实。

《戏剧之家》2018年第10期 总第274期63音乐研究陕北民歌与陕南民歌中爱情歌曲的差异分析刘广超(安康学院 陕西 安康 725000)【摘 要】陕北与陕南均为民歌发达之地,然而陕北与陕南民歌存在显著差异,为加深读者对陕北民歌与陕南民歌的了解,应加强研究力度。

本文将对陕北民歌与陕南民歌中爱情歌曲的差异进行分析探讨。

【关键词】陕北民歌;陕南民歌;爱情歌曲;差异中图分类号:J642.2 文献标志码:A 文章编号:1007-0125(2018)10-0063-01民歌作为一种民间艺术表现形式,通过乐曲来表现生活的快乐与痛苦。

在民歌当中,劳动歌曲作为重要的类型,主要反映了人民群众的劳动生活。

不同地区因地理环境不同,导致民歌风格迥异。

笔者分别从陕北民歌及陕南民歌研究、陕北民歌与陕南民歌中爱情歌曲的差异分析两个方面来阐述。

一、陕北民歌及陕南民歌研究陕北位于黄土高原腹地,其地貌独特性显著,从历史层面分析,陕北本属于陕北边塞要地,同时也是游牧文化及农耕文化的交汇区域,历来都是兵家必争之地,由此产生了陕北民歌。

陕北民歌作为我国民间艺术的奇葩,因此具备独特地理优势,导致陕北民歌的内涵逐渐丰富起来,形成了抒情自然、旋律奔放的艺术风格。

陕北民歌旋律悠扬,风格质朴,感情真挚,歌唱家通过歌曲的演唱抒发了自身情感,将陕北人精神世界呈现出来。

陕北民歌将陕北人的全部生活体现出来,大部分都是情歌,这也是其与其他民歌相似之处。

如夯歌、打硪号子,实际上硪歌及夯歌均是人们在打坝、修渠、建房时唱的号子,起到调节劳动气氛的作用,其内容通常涉及到神话传奇、历史故事及劳动生活。

如《走西口》这首歌曲,从歌词上看是一首离别情歌,实际上主要表现了外出打工的哥哥与恋人难舍难分的情景,这也是对当时社会现状的控诉。

陕北民歌中爱情歌曲也是十分常见的,如《赶牲灵》这首歌,歌词主要描写了情郎哥在外,妹妹对情郎哥的思念,每日在门口盼望着他早日归来。

又如《圪梁梁》这首歌,歌词讲述了三哥哥与二妹妹的故事,表达了他们之间的爱情。

陕西南部民歌初探摘要:陕西南部民歌简称陕南民歌,它是中华民族优秀音乐文化的重要组成部分。

此地山高林密河流纵横,孕育出独特的音乐文化,语言形象生动,曲调优美动听,具有鲜明的艺术特色和地方风格,是陕南人民在长期劳动中创造出来流传至今的艺术瑰宝。

关键词:陕南民歌;价值陕西自古被称为“三秦”分别为陕北、关中和陕南。

以秦岭为天然分界线将陕南与关中地区分为气候截然不同的两个区域。

又因陕西南部地区接近于四川和湖北两省,所以陕南地区人们的生活习俗和语言环境和湖北四川相接近。

在大的文化背景之下孕育出来的音乐文化也和陕西关中、陕北两地区的音乐文化截然不同。

具体来说陕南分为三个地区:汉中、安康和商洛。

以汉中民歌和安康民歌为代表。

安康地区的紫阳民歌与汉中地区的镇巴民歌已经列入中国国家级非物质文化遗产名录。

这里自古有传唱民歌、山歌之风俗,民歌内容丰富,形式多样,或一人独唱,或两人对唱。

有通山歌:俗称茅山歌、放牛歌、姐儿歌、情歌、山歌、小调、号子、仪式歌以及盘歌、儿歌等,情趣诙谐,幽默含蓄,自然通俗。

曲调委婉、细腻,有高腔、平腔之分,感情柔美腔调华丽,多有川楚之风。

陕南从地势上为两山夹一川的山地结构,位于秦岭和大巴山之间。

它受了蜀汉文化和荆楚文化的影响,陕南人民勤劳而朴实,陕南民歌也因此而显得旋律优美动听、情感细腻柔和、结构舒展流畅等特点,给人以山清水秀的感觉。

在演唱风格上,陕南民歌少用尖音,多用高腔和平腔演唱的苍音为主,给人听觉上以朴实真挚而又不失委婉而细腻之感,如一股清泉婉转流逝。

在陕南地区民歌早已渗透到人们日常生活当中。

在过去交通、信息尚不发达的地区,人们每天除了种地干活,没有其他的娱乐活动,沉重的体力劳动使自身感到痛苦,心里的酸甜苦辣无法表示,只有吼几声号子,唱几首山歌,来抒发他们各自内心不同的情感,也可以消除重体力劳动给他们带来的枯燥和疲惫。

以陕南民歌中的《郎在对门唱山歌》为例:郎在对门唱山歌山歌呃,姐在房中哎织绫罗。

探究性学习报告

课题名称:陕南民歌与陕北名歌的差异

课题组成人员:曹玮玮、陈俊行、肖天翔

课题组组长:曹玮玮

指导老师:黄河

摘要:由于陕西的地理环境,沉淀了丰富的历史文化背景,同时也造就了陕西民歌的差异,举例对陕西南部民歌与陕西北部民歌的异同,做简单的叙述。

关键词:陕南民歌与陕北民歌

谈及民歌,首先要了解它的地理环境和历史背景,陕西位于中国西北地区东部的黄河中游,秦岭又将陕西分为了三大自然区,北部为陕北高原,中部为关中平原,南部是秦巴山地。

陕北人受了黄土文化和内蒙游牧文化的影响,造就了陕北人的自由豪放,勤劳能吃苦的特点,陕北民歌也就显得旋律高亢而粗犷,情感豪放而热烈,结构自由而流畅等风格特征。

陕南人民憨厚,勤劳而朴实,陕南民歌也因此而显得旋律优美动听,情感表现细腻柔和,结构舒展流畅等特点。

陕南从地势上为两山夹一川的山地结构,它受了汉水文化,蜀文化和三国文化的影响。

在这片神奇而秀美的土地上,生活着憨厚,勤劳而朴实的劳动人民,也造就了陕南民歌独特的风格特征,特别是近几年来,陕南民歌飞速发展,逐渐与有着丰富文化底蕴的陕北民歌而媲,成为陕西民歌中的有一支奇葩!

陕南民歌也因此而显得旋律优美动听,给人以一种山清水秀的感觉,从曲式结构上讲,陕北民歌中商调式和徵调式民歌较多,音程跨度较大,旋律起伏明显,陕南民歌除了五声调式外,它还有一种商调式转徵调式的民歌体裁,这是陕南民歌中的一大特色。

另外,级进的旋律连续发展,渐层上行或下移的手法将旋律修饰得细腻,丰富而华丽,曲风柔婉而妩媚;在演唱风格上,陕北民歌多以高腔带假声演唱,给人听觉上以粗犷豪放而苍凉的感受,有一种鲜明的空间感,扣人心弦;陕南民歌则少用假声,多用高腔和平腔演唱,给人听觉上以委婉而细腻,有一股清新的山

野之风的感觉;还有,陕南民歌在演唱技法上还多用上下滑音及小颤音相结合,给歌曲增添了几分抒咏情绪。

陕南民歌是陕西省秦岭以南的秦巴山区的一大传统民俗,地域上大致包括汉中、安康和商洛三市,以汉中民歌和安康民歌为代表。

紫阳民歌(安康)与镇巴民歌(汉中)已经列入中国国家级非物质文化遗产名录。

这里自古有传唱民歌、山歌之风俗,民歌内容丰富,形式多样,或一人独唱,或两人对唱。

有通山歌(又称茅山歌、放牛歌、姐儿歌)、山歌、小调、号子、仪式歌(迎亲歌、哭嫁歌、拜寿歌、祝酒歌、拳歌、礼宾歌、劝善歌、拜香歌、佛句等)以及盘歌、儿歌等,情趣诙谐,幽默含蓄,曲调委婉舒展,有高腔、平腔之分,感情柔和细腻,多有川楚之风。

根据不同的民族文化背景以及民歌的不同风格色彩,中国民歌大体可以分为7个不同的风格色彩区(北方草原文化民歌区;西部受伊斯兰文化影响的新疆民歌区;西部受佛教文化影响的藏族民歌区;西南高原多民族古老原始文化民歌区;东北受萨满教影晌的狩猎文化民歌区;西北高原多民族半农半牧文化民歌区;中原及东部沿海有着古老传统文化的汉族民歌区)。

而陕南民歌属于“中原及东部沿海有着古老传统文化的汉族民歌区”大区。

汉族民歌区在六个区中属于最大的一个,从寒冷的北方到亚热带的南方,从西北高原、西南高原到东部沿海平原,地理条件、风俗习惯、生活、生产方式多种多样。

语言虽同属汉语,但各地方言不同。

东、西、南、北差异很大,民歌的风格特点也呈现出多种特征。

另一方面汉族在北方草原民歌区、西北半农半牧民歌区以及西南高原多民族民歌区都有千万以上的人口,因此,民歌区部分重叠的现象也是存在的,基于以上情况,汉族民歌区又可以分为十个支区和一个特区(东北都平原民歌支区;西北部高原民歌支区;江淮民歌支区;江浙平原民歌支区;闽、台民歌支区;粤民歌支区;江汉平原民歌支区;湘民歌支区;赣民歌支区;西南高原民歌支区;客家民歌特区)。

陕南民歌属于“西南高原民歌支区”。

陕南民歌:《郎在对门唱山歌》、《送饭调》、《上茶山》、《挑水调》、《送草鞋》、《太阳出来似火烧》、《放羊调》、《拉兵哥》、《太阳打了一把火》、《小媳妇歌》、《十送小郎》、《花鼓调》等。

陕北民歌

陕北是民歌荟萃之地,民歌种类很多,当地俗称“山曲”或“酸曲”。

主要有信天游、小调、酒歌、榆林小曲等二十多种,其中以信天游最富有特色、最具代表性。

陕北民歌昂扬着黄土地上泥土的芳香,流淌着黄河儿女最通俗的词汇和最亮丽的激情。

她是我们黄土地的母语和家园,更是我们黄土文化的特色和精髓。

在陕北,人们的喜、怒、哀、乐哪一种情感,都可以用民歌的形式来表达。

无论是站在崇山峻岭之巅,还是走在弯弯曲曲的山道里,或者行进在一马平川的大路上,到处都可以听到顺风飘来的悠扬歌声。

这就是陕北民歌。

“女人们忧愁哭鼻子,男人们忧愁唱曲子。

”实际上,陕北无论男女老少都喜欢民歌。

黄土高原上,既有婆姨们如泣如诉的低婉吟唱,又有后生们的“拦羊嗓子回牛声”的高歌回荡。

陕北,是民歌的世界,民歌的海洋。

陕北民歌种类是很多的,其中有四季歌、五更调、揽工调、酒歌、秧歌、劳动号子、歌舞曲、榆林小曲、陕北套曲、二人台、风俗歌、宗教歌曲和探家调等,以小调和信天游为主。

小调,以叙事为主,一般都有场景,有人物,有故事情节,还有细节描写。

如:《害娃娃》、《探瑜姐》、《送情郎》、《四保揽工》和《下柳林》等都是篇幅较长的叙事体民歌。

信天游(在与内蒙古接壤的地区叫“顺天游”,在神木府谷一带叫“山曲”)是广泛流行于陕北的一种民歌,篇幅比较短小,是即兴创作的产物,可以根据不同情景自由吟唱。

如村民们下地干活,上山放羊,进林子砍柴,赶毛驴拉煤炭,心有所感,便放开嗓子歌唱起来。

它语言质朴,节奏明显,韵脚多变,一般为两句体结构,上下句押韵,不隔句押韵。

以七字句或十字句为基础,上句主比兴或写景状物,下句多主点意,虚实结合,曲调悠扬高亢,粗犷奔放,节奏鲜明,韵脚和谐,抒情色彩浓。

充分体现了陕北人的豪放性格。

它两句一段,段与段之间可分可合,也可独立为一首,类似“散曲”。

陕北民歌:《走西口》《兰花花》《黄土高坡》《亲窝窝》《赶牲口》《山丹丹开花红艳艳》《大红果子剥皮皮》《三十里铺》《泪蛋蛋抛在沙蒿蒿林》《东方红》《上一道道坡坡下一道道梁》《羊肚子手绢三道道蓝》《翻身道情》

陕南陕北民歌与全国其它地区民歌一样,都是来自于生活在最低层的劳动人民,几百年来,他们每天除了种地干活,剩下的娱乐活动就是唱一唱祖辈传下来的山歌,困了喊几声,累了叫几声,心里的酸甜苦辣无处诉说,只有用歌声来表达。

因此有着“锣鼓不出乡,各是各的腔”之说,但他们都是在唱劳动,唱生活,唱爱情,唱社会,充分反应着劳动人民的心声。

陕北民歌中的《走西口》,看似一首离别情歌:哥哥你走西口,小妹妹我实在难留,手拉着那哥哥的手,送你送到大路口…… 其实这首民歌反应的是为了养家糊口“哥哥”外出揽工与恋人难分难舍情景,充分体现了对当时社会的一种控诉;陕南民歌中的《放羊调》,看似一首叙事民歌:正月放羊正月正,堂前辞别

二双亲,羊儿前面吆起走,奴家脚小随后跟……。

其实这首歌曲描写的是对当时

地主的愤怒和穷苦劳动人民无助的呐喊。

情歌是陕南陕北民歌文化中最精华的部分,他展现了当时人们的爱情观,有反映自由恋爱的,如陕北民歌中的《拉手手亲口口》:你要拉我的手,我要亲你的口,拉手手,亲口口,咱们二人疙痨痨里走……。

他们将爱赤裸裸的用民歌大胆抒发,显得格外的热情奔放,直抒其情;陕南民歌在这一体裁中又是另种风格,如《太阳大了一把火》:太阳大了一把火,奴家晒得焉妥妥(方言代替语,意为无精打采),我把草帽给你戴,愣叫太阳来晒我……。

他们将爱情抒发得婉转而缠绵,给人一种温馨而浪漫的感觉。

在情歌中,还有对封建父母包办婚姻的控诉的,有情人终难成眷属,她们又无力反抗父母之命,心里的怨恨无处发泄,于是就用民歌形式来表达心里的愤怒

和对婚姻的反抗,如陕北民歌中的:“对面沟里拔黄蒿,我男人到叫狼吃了,先吃身子再吃头……天黑吃了半夜里埋,明天做双绣花鞋。

”陕南民歌中的:“……前脚到屋公公死,后脚到屋公婆亡,……违愿丈夫早些亡,从新回去配小郎,一莫嫌我是个过婚嫂,二莫嫌我是个贱婆娘。

”他们都表现出了对包办婚姻的强烈反抗和对真正爱情的追求,诅咒得让人毛骨悚然。

民俗风情是反映一个地方人文精神的真实写照,每当逢年过节或大型喜庆集会时,陕北人扭起秧歌,唱着船曲灯曲,陕南人耍起狮子龙灯唱起陕南花鼓调,来庆祝丰收的喜悦和对来年的期盼,如陕北的:“春风和暖艳阳天,五谷丰登过新年,锣鼓鞭炮连天响,扭起秧歌放声唱……”陕南的:“哎……,今天的日子真正好,家家户户真热闹,狮子龙灯耍起来,欢庆今年收成好……”。

这类民歌的最大特点是气氛活跃而热烈,唱腔随意而活泼,歌词即兴性强,无固定的曲调格式,他们在欢快的锣鼓鞭炮声中边歌边舞,见什么唱什么,想什么唱什么,风趣而幽默,通常以独唱,对唱或一领众和的演唱形式出现。

总之,陕南陕北民歌是陕西南北文化的活化石,是南北勤劳朴实的劳动人民生活的真实写照,也是一部展示各自风土人情和人文历史的百科全书。