读书笔记——吴良镛《科学、艺术与建筑》

- 格式:doc

- 大小:23.50 KB

- 文档页数:1

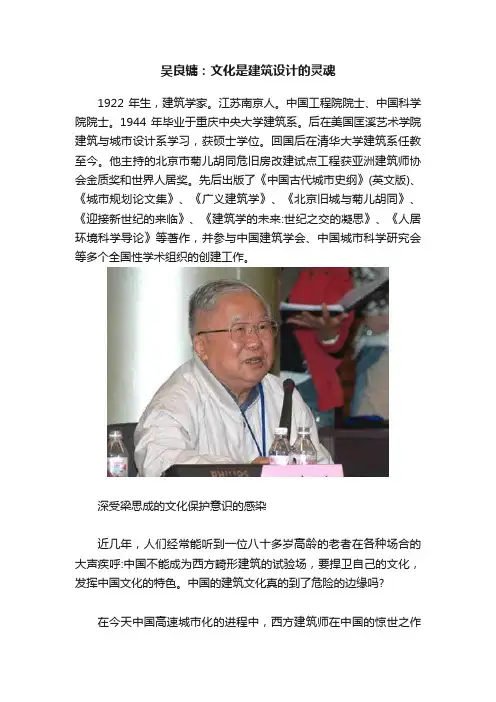

吴良镛:文化是建筑设计的灵魂1922年生,建筑学家。

江苏南京人。

中国工程院院士、中国科学院院士。

1944年毕业于重庆中央大学建筑系。

后在美国匡溪艺术学院建筑与城市设计系学习,获硕士学位。

回国后在清华大学建筑系任教至今。

他主持的北京市菊儿胡同危旧房改建试点工程获亚洲建筑师协会金质奖和世界人居奖。

先后出版了《中国古代城市史纲》(英文版)、《城市规划论文集》、《广义建筑学》、《北京旧城与菊儿胡同》、《迎接新世纪的来临》、《建筑学的未来:世纪之交的凝思》、《人居环境科学导论》等著作,并参与中国建筑学会、中国城市科学研究会等多个全国性学术组织的创建工作。

深受梁思成的文化保护意识的感染近几年,人们经常能听到一位八十多岁高龄的老者在各种场合的大声疾呼:中国不能成为西方畸形建筑的试验场,要捍卫自己的文化,发挥中国文化的特色。

中国的建筑文化真的到了危险的边缘吗?在今天中国高速城市化的进程中,西方建筑师在中国的惊世之作层出不穷,文化自觉成为这位老者最为关注的主题。

他从梁思成先生的瘦影中看出了卓绝的文化精神。

1945年,一位从缅甸中国远征军中刚刚复员的年轻学生,接到一个消息,著名建筑专家梁思成和妻子林徽因夫妇托人给他留话,让他马上去见他们。

这位建筑大师的召见让初出茅庐的年轻人备感意外,在此之前他与梁思成夫妇没有任何交往。

怀着忐忑不安的心情,他找到了梁思成。

也正是这次召见,改变了这个年轻人的一生。

这个年轻人的名字叫吴良镛。

当时建筑专家梁思成看中了吴良镛的才华,邀请吴良镛参与到他的工作中。

他们靠手绘编成了中国第一本文物保护目录《全国重要文物建筑简目》,它使许多中国古典建筑在战火中得以保存。

虽然第一次的会面后,吴良镛在梁思成身边只短短工作了几个月,但梁思成的博学和对传统文化的保护意识深深感染着吴良镛。

抗战胜利后,文物保护目录的绘制工作暂告结束,吴良镛离开梁思成回到了原来的工作中。

曾涛(以下简称“曾”):您对第一次见面的印象还深吗?吴良镛(以下简称“吴”):第一次见面时他身体非常差,那个时候他正好拔牙齿,把满嘴的牙齿全部拔光,隔几天拔几个,隔几天拔几个,但是精神很好,谈锋还健,对年轻人很谦和,很关心。

建筑与艺术读后感建筑和艺术是两种不同的创作领域,但它们可以相互交融、相互影响,从而达到更高的艺术境界。

通过阅读有关建筑与艺术的书籍与文章,我对它们之间的关系有了更深刻的理解。

建筑是一门实用的艺术,它不仅仅是创造美的外观,更重要的是满足人们的功能需求。

建筑师需要考虑到空间布局、结构稳定、材料选择等诸多因素,使建筑物既有美感,又能实现使用价值。

艺术则是表达创作者的情感和思想的一种表现形式。

艺术家可以通过绘画、雕塑、音乐等形式来创作艺术作品,通过作品来表达自己的情感和观点。

在阅读中,我了解到众多建筑师通过运用艺术元素来打造独特的建筑风格。

例如,法国著名建筑师勒·柯布西耶将艺术与建筑紧密结合,他的建筑作品富有诗意和浪漫主义色彩。

他认为建筑师是对社会负责的艺术家,他们应该通过建筑作品来塑造一个更美好的社会。

勒·柯布西耶的思想对我有很大的启发,让我意识到建筑不仅仅是服务功能,还能够传达情感和思想。

同时,艺术也能够从建筑中获得灵感。

建筑作为实体存在的形式,通过其建筑风格、结构形式以及使用的材料等等,都能够激发艺术家的创作灵感。

例如,建筑中的几何形状、线条组合、色彩运用等都能够成为艺术家们创作的灵感源泉。

艺术家们将建筑元素引入绘画、雕塑等创作中,使作品更加丰富多样。

此外,建筑和艺术在创造美的过程中都考虑到了观众的感受和体验。

建筑师和艺术家都注重空间与人的互动,力求创造出令人愉悦的环境。

无论是建筑物的布局设计,还是艺术作品的表现形式,都要求能引起观众的情感共鸣。

这进一步证明了建筑和艺术之间密切的联系和相互影响。

通过阅读和思考,我深刻认识到建筑与艺术之间的紧密联系。

建筑可以是艺术的一种表现形式,而艺术也可以从建筑中获得灵感。

两者不仅在创作过程中相互影响,更在美的追求和观众体验上相互契合。

在未来的学习和工作中,我将更加注重建筑与艺术的融合,为创造更美好、更具艺术性的建筑和艺术作品而努力。

2023年建筑书籍读书笔记(精选6篇)建筑书籍读书笔记1从我自身的角度来说,一直存在一个偏见:认为教材都是编写得极差的。

想一想从小学到高中,学的都是些什么玩意儿。

这恐怕是人类(私自揣测)的一种逆反心理吧。

在上课期间,去图书馆查找过外建史的其他书,有一本东南大学出版的《外国建筑史》感觉也还不错。

其他的一堆带彩图,五颜六色的书,也就骗骗小孩子不错。

这本书老师大概讲了一半,到文艺复兴就期末了。

正是精彩的地方戛然而止,于是,考完试自己又接着看,后面的感兴趣的着重看了一遍,整个算是把书完整过了一下。

如果再多有一周时间让蒋老师把巴洛克风格、法国古典主义、洛可可风格这些讲一下自然是最好的。

再往后感觉都没有这么历史特征明显的时期了。

整个后面给人的感觉就是:走三步退两步。

历史稍有进步,马上又会出现对古代某一种风格的强烈崇拜,模仿。

古希腊,古罗马,哥特式。

再者即是,一味追求繁复,追求毫无疑义的浮夸的装饰,而脱离了建筑的本质:空间。

我想学习历史不是为了一定要记住哪个年代到底发生了什么,更不是为了因循守旧,固步自封;而是让我们以史为镜,让我们知道一个建筑风格的形成到衰落是因为什么。

唯此,我们才不至于在设计中丧失了方向,重蹈历史的覆辙。

建筑书籍读书笔记2中国古代人的智慧是无穷的,古人凭借自己生活的气候环境从而营透了许多适合居住的宫殿、陵墓、桥梁、楼阁、移至阶基以及大众化的民宅······梁思成先生用毕生精力完成这本著作。

书中将中国建筑从上古时期到春秋战国到秦汉两汉时期魏晋南北朝到隋唐五代十国到元明清以及清末民国的建筑物,可以说是详细的为我们将古代到民国时期的建筑呈现给我们,尤其是那些黑白配图,不仅让我了解了古今中国的建筑历史建筑要素,还让我了解到许许多多的古代文化与历史事件,因为建筑形式与一个国家的历史文化宗教信仰是密不可分的,作为当代大学生我们应该从一本书中去感悟到许多,也应该学会很多。

关于吴良镛先生一生奉献建筑事业的观后感篇一关于吴良镛先生一生奉献建筑事业的观后感嘿,朋友们!你们知道吴良镛先生吗?我最近了解了他一生奉献建筑事业的事迹,那真的是让我感慨万千啊!吴良镛先生,那可是建筑界的大咖!他把自己的一辈子都搭在建筑这事儿上了,也许有人会说,这值得吗?我觉得,这太值得了!他的作品,那可不是简单的房子,而是艺术,是灵魂的寄托!他经历了那么多的困难和挑战,可能在别人眼里那就是一座座翻不过去的大山,可他呢?愣是咬着牙,一步一步地走过来了。

我就在想,要是我碰到那些难题,我不得早早打退堂鼓啦?他设计的那些建筑,就像一个个会说话的精灵,讲述着历史,诉说着未来。

你说神奇不神奇?我觉得这简直太牛啦!就像故宫,那红墙黄瓦,雕梁画栋,不就是历史的代言人吗?吴良镛先生的作品也许没有故宫那么古老,但却有着同样的魅力。

他为了建筑事业,付出了自己的青春,自己的健康,这得需要多大的勇气和毅力啊!我不禁反问自己,如果是我,能做到吗?可能我会犹豫,会退缩。

不过话说回来,吴良镛先生的奉献也让我有点小纠结。

他一生都献给了建筑,那他自己的生活呢?他有没有错过一些其他的美好?也许这就是人生的选择吧,有得必有失。

但不管怎么说,他的成就那是杠杠的,让人佩服得五体投地!篇二关于吴良镛先生一生奉献建筑事业的观后感哎呀妈呀,吴良镛先生的一生,简直太震撼我了!想想看,一辈子都扑在建筑事业上,这是一种啥样的执着和热爱呀?我有时候做个作业都嫌累,他却能几十年如一日地搞建筑,这精神,我服!吴良镛先生的作品,那可不是盖的!就像一颗颗璀璨的星星,照亮了建筑界的天空。

也许有人会说,不就是些房子嘛,有啥了不起的。

嘿,您可别这么说!那些建筑里蕴含的智慧和心血,您能想象得到吗?他经历过风风雨雨,可能有那么些时候,他也会觉得累,觉得迷茫。

我就想啊,他是不是也有过想要放弃的念头呢?但最终,他还是坚持下来了。

这让我不禁自问:我在面对困难的时候,能有他那份坚持吗?他的设计,充满了创新和人文关怀。

关于吴良镛先生一生奉献建筑事业的观后感朋友!今天咱就聊聊吴良镛先生那位伟大的建筑大师。

一提到吴先生,我这心里就莫名地敬佩。

他这一生,不就是为建筑事业而疯狂奉献的最佳典范嘛!我记得第一次真正了解吴良镛先生,那是在一个老朋友家里,他给我讲了吴先生的故事。

他好像是中国建筑学界的泰斗,啥大师杰作都出自他手。

我当时就想,这人咋就厉害到这种地步呢?就像那位默默无闻的艺术家,用砖头瓦块雕刻出一座座不朽的城市。

你知道吗?吴先生的建筑风格,就像他的人一样,朴实无华却又饱含深情。

有一次,我在一个纪录片里看到他设计的居住区,那空间感和生态布局,真是让人叹为观止。

我那会儿心想,吴先生是不是在跟大自然谈恋爱呢?怪不得他的作品总是充满生命力。

不过呢,吴先生可不单单是在设计建筑啊,他还重视建筑文化的传承。

他有一种非凡的能力,把传统文化融入现代设计中。

据说有一次,他看一座老建筑,硬是能看出百年前的生活痕迹来。

这观察力,啧啧啧,我真是拍案叫绝。

听说吴先生对建筑教育也相当关注。

他那课堂上的严谨状态,曾经吓退了不少对建筑半信半疑的学生。

我老友曾打趣说,要是他从教的话,估计一堂课下来,学生心里就和雷公打鼓似的,紧张得不行。

我刚了解吴先生那些年的故事时,还不敢相信他对建筑的热爱能如此持久。

他常常说,建筑是人类的容器,里面装的是生活的艺术。

有时候我在想,如果吴先生的建筑会说话,它们会不会说:“快进来吧,我为你挡风遮雨。

”哈哈,我这想法是不是也挺可笑?我也听说过一个有趣的传闻。

说是很多当代建筑师,都是受吴先生的启发,才走上了建筑这条不归路。

有些人甚至说,吴先生就像一盏明灯,指引他们走向梦想的彼岸。

我就在想,这听起来就像个励志故事,可想而知,他对这行业的影响力有多大。

他晚年的时候,依旧不肯停下脚步,总是倡导绿色建筑和可持续发展。

我心想,这不就是在为后代着想吗?有远见的人,总是能看到未来的无限可能。

如果说建筑是一门艺术,那吴良镛先生绝对是其中的大师级画家。

吴良镛广义建筑学读后感以前我觉得建筑嘛,不就是盖房子嘛,四四方方,有个顶有四面墙就得了。

可吴良镛先生这广义建筑学一讲,我才发现我那想法简直幼稚得像个三岁小孩的涂鸦。

吴先生的广义建筑学就像是一个超级大的拼图,它把城市规划、建筑设计、人文历史、社会环境等等这些看起来分散的小块块都给拼到了一块儿。

就好比做一道超级复杂的大菜,建筑不再是那孤零零的一块肉,而是把周围的配菜,像城市的交通这个“洋葱”,文化传承这个“独特酱料”,社会人群需求这个“秘制调料”等等,全都融合进去,做出一道色香味俱全的“建筑大餐”。

我印象特别深的是书中关于建筑和城市关系的论述。

原来建筑不是城市里的一个个孤岛,而是像城市这个大蜂巢里的小蜂窝,它们相互依存,相互影响。

一个好的建筑就像一个活力四射的小细胞,它能让整个城市这个大身体变得健康又充满活力。

比如说一个有特色的文化建筑,它就像一块强力磁铁,吸引着四面八方的人过来,让这个城市的那个小角落一下子就热闹起来,周边的商业啊、小街小巷的文化氛围啊,就像被魔法棒点了一样,全都跟着鲜活起来。

再说说建筑与人的关系。

吴先生告诉我们建筑可不是只为了让人有个遮风挡雨的地方,它得像一个贴心的大管家,了解主人的各种需求。

比如说老年人居住的建筑,就得考虑到他们腿脚不方便,要有方便的无障碍通道;要有能让他们晒太阳唠嗑的小院子或者小阳台;房子里的灯光不能太刺眼,得暖乎乎的像冬日的暖阳。

这就像给不同的人定制不同的衣服一样,建筑也要量体裁衣,满足不同人的生活习性和情感需求。

从书里还能感受到吴良镛先生那种对建筑的热爱,就像一个痴迷于玩具的孩子,不过他痴迷的是建筑这个大玩具。

他希望建筑能成为一种有温度、有文化内涵、充满生命力的东西。

这让我觉得建筑不再是那些冰冷冷的钢筋混凝土,而是像一个个有故事的小生命。

读完这本书,我走在大街上看那些建筑的眼光都不一样了。

我不再只是看它们高不高大、漂不漂亮,而是开始想象它们背后的故事,它们是怎么跟这个城市、跟住在里面的人相互交融的。

中国建筑学会第十一次全国会员代表大会暨2005年学术年会SPECIAL COLLECTION提高全社会的建筑理论修养《建筑理论史—从维特鲁威到现在》读后感吴良镛(一)摆在我们面前的这部建筑理论史巨著,其涵盖面之广,内容之丰富,古今之贯通,考据之周详,立论之坚实,是令人惊异的(即便浩繁的注释,对学习者来说,也不乏与正文同样的参考价值,提供进一步深究的线索),这不仅反映了作者在治学上的严谨,也说明了西方建筑理论本身是具有丰富历史内涵的庞大体系,很值得我们认真地学习和研究。

读者可以根据自己的需要和兴趣,在这浩如烟海的建筑理论史知识中领略要点,融入自己的知识系统,提高建筑理论修养,下列诸点将促使我们加深认识。

一、西方建筑理论有一个漫长的积淀过程在西方世界,建筑理论不是短时间内一蹴而就的,而是经历了漫长的历史积淀过程。

从古罗马的维特鲁威到中世纪,从中世纪到文艺复兴,通过文艺复兴人文主义者的努力到启蒙运动,第一个建筑学的理论体系才在古典主义的基础上萌生出来。

随着欧洲民族国家的兴起,而渗透到各个不同国家的文化之中,直至酝酿并发展出了西方现代建筑理论,构筑成较为完整的体系。

西方建筑理论的奠基人是古罗马时代的维特鲁威,他写出了现存西方历史上第一部系统的建筑理论著作——《建筑十书》。

在维特鲁威之后的中世纪及拜占廷时代,也曾出现一些建筑理论著作,但都没有像维特鲁威那样,造成如此深远的影响。

中世纪加洛林王朝时期,人们出于对拉丁文的兴趣,重新发现了维特鲁威,从那以后维特鲁威著作手抄本就是传递这一建筑文献的主要形式。

15世纪初叶,出现了另外一位在西方建筑理论史上具有重要地位的建筑理论家,他就是阿尔伯蒂。

阿尔伯蒂也仿照维特鲁威的做法,写了内容有10书之多的《建筑论》。

在阿尔伯蒂之后,随着文艺复兴时代的来临,建筑理论著述日益增多,菲拉雷特、迪・乔其奥,甚至文艺复兴的大艺术家莱昂纳多・达・芬奇,都曾有关于建筑理论方面的论著与论文。

关于吴良镛先生一生奉献建筑事业的观后感篇1:标题:《吴良镛爷爷,你真棒!》嘿,大家好!我是小明,今天我要给大家讲一个超级厉害的人,他就是吴良镛爷爷。

你们知道他是谁吗?他可是个建筑大师,就像那种能把积木搭得高高的小朋友一样厉害!“哇,小明,那吴良镛爷爷是不是像超人一样,能建好多好多高楼大厦啊?”同桌小红好奇地问。

“对啊,小红,他就像那个会变魔术的魔术师,一挥手,就能让房子从地上长出来!”我兴奋地回答。

吴良镛爷爷的一生就像一本厚厚的故事书,里面全是关于建筑的故事。

他从小就对建筑特别感兴趣,就像我对巧克力一样,一看到就眼睛发亮。

他学习了好多好多知识,就像我们学习语文和数学一样,只不过他学的是建筑。

“那他是不是建了很多漂亮的房子?”小红又问。

“当然了,他建的房子就像我们画的画一样,既好看又有用。

”我骄傲地说。

吴良镛爷爷不仅会建房子,他还会教别人怎么建。

他就像我们的老师一样,总是耐心地教我们。

他教出来的学生,一个个都成了建筑界的小能手。

“哇,那他一定很累吧?”小红关心地问。

“嗯,他确实很辛苦,但是他乐在其中。

就像我们玩游戏一样,虽然有时候会累,但是玩得开心啊!”我笑着回答。

吴良镛爷爷的建筑事业就像一场精彩的冒险,他总是能找到新的方法,让建筑变得更好。

他的建筑就像那些超级英雄,保护着我们,让我们住得舒服又安全。

“那他是不是有很多奖杯啊?”小红好奇地问。

“当然了,他的奖杯多得可以开个小商店了!”我夸张地说。

吴良镛爷爷的一生告诉我们,只要我们热爱一件事,用心去做,就能做得很棒。

就像我一样,虽然我现在只是个小学生,但我相信,只要我努力学习,将来也能像吴良镛爷爷一样,做出让人惊叹的事情。

“小明,你真棒!”小红鼓励我说。

“嘿嘿,谢谢小红,我们一起加油吧!”我握紧拳头,信心满满地说。

吴良镛爷爷的故事告诉我们,建筑不仅仅是石头和水泥,它还是梦想和希望。

就像我们的未来,虽然现在还只是一张白纸,但只要我们用心去画,就能画出最美丽的图画。

吴良镛讲堂观后感9月16日下午,吴良镛先生在清华大学举行了“以人为本”的建筑教育讲座。

在讲座中吴良镛先生讲述了建筑设计的三大要素:建筑的基本原则、设计思想和建筑的材料等问题。

从这些重要的理论和技术角度出发和启发大家对建筑设计的认识。

他还提到了在建筑设计之初,要有规划图、建筑图和城市设计图作为参考。

只有把建筑设计作为完整的系统、完整的艺术作品才能充分发挥建筑设计的功能。

吴良镛先生还指出:“建筑设计有三大基本原则:一、用什么材料;二、什么结构;三、用什么形式。

”通过吴良镛先生的讲座让我更加了解建筑设计是怎么回事,认识到建筑设计对我国社会和经济发展所起着极其重要积极作用。

设计作为人类社会文明发展的产物和桥梁已经进入了二十一世纪。

吴良镛先生从建筑设计开始对我国社会经济发展做出了重大贡献和理论贡献。

一、从建筑入手,关注人的感受建筑是人的存在,是人类文明的结晶,其重要性不言而喻。

正如陶渊明所说:“无境而不适,无规而不依”,随着时代的发展人们对人居环境的要求也在不断提高。

在现代社会,人与自然和谐发展,城市建筑也要满足人们对于优美环境的需要。

对于新城市规划建设更要关注到人们对城市的感受。

吴良镛先生是我国著名的建筑大师和城乡规划理论的创立者。

他坚持“人与自然和谐相处”与“生活和自然和谐相处”等理念并形成了自己的建筑设计思想。

早在上世纪五十年代吴良镛先生就开始研究城乡建设的问题。

而早在1956年吴良镛先生就在英国著名建筑师威廉·莫里斯面前提出“可持续发展”的理念。

他强调建筑要尽量减少对自然的干扰和破坏,要使建筑与周围环境融为一体,并注重人性化设计及对人的感受。

他提出“天人合一”理论认为建筑要与自然环境相协调,从而创造出宜居氛围和优良品质的建筑来满足人类日益增长的对居住条件需求。

二、研究城乡问题城乡问题在现代社会中的意义是重大的。

吴良镛先生认为,解决好城乡问题是当代中国发展的关键所在:“今天的中国经济已进入工业化阶段,未来的中国经济发展也必将进入工业化阶段。

关于吴良镛先生一生奉献建筑事业的观后感篇一关于吴良镛先生一生奉献建筑事业的观后感哇塞,当我了解了吴良镛先生一生奉献于建筑事业的事迹后,我整个人都被震撼到了!这感觉,就像在黑暗中突然看到了一束超级亮的光,让我一下子清醒了。

吴良镛先生,那可不是一般人啊!他把自己的一生都砸在了建筑事业上,这得多牛啊!也许有人会说,这有啥,不就是搞建筑嘛。

但我觉得,这可大错特错啦!他的付出可不是简简单单的盖房子,那是在塑造艺术,是在为人类创造美好的生活空间啊!我想象着他在工地上忙碌的身影,风吹日晒,不辞辛劳。

可能有时候他也会觉得累,会想:“哎呀,我这是图啥呢?”但他还是坚持下来了,这得有多大的毅力和决心啊!我不禁反问自己,如果是我,能做到吗?我觉得可能够呛。

他设计的那些建筑,就像一个个有生命的精灵,在大地上欢快地跳跃着。

这难道不是一种奇迹吗?他用建筑诉说着故事,传递着情感,让冰冷的砖石有了温度。

吴良镛先生的一生,难道不值得我们敬佩吗?我觉得,他就是一颗璀璨的星星,照亮了建筑界的天空。

我在想,要是能有更多像他这样无私奉献的人,那我们的世界得变得多美好啊!篇二关于吴良镛先生一生奉献建筑事业的观后感嘿,你知道吴良镛先生吗?我了解了他一生奉献建筑事业的故事后,那心情,真是复杂得像一团乱麻!吴良镛先生,他一辈子都在跟建筑打交道,这一路,他容易吗?也许在别人眼里,他是个了不起的大师,可我觉得,他更是个倔强的追梦人。

我仿佛看到他为了一个设计方案,熬了无数个夜晚,头发掉了一大把,还在那咬着笔杆子苦思冥想。

“这到底怎么弄才能完美呢?”他可能这样自言自语过。

他的作品,就像是他的孩子,他精心呵护着,生怕出一点差错。

这是一种怎样的执着啊!我不禁要问,现在还有多少人能有这样的精神?有人说,他傻,一辈子就干这一件事。

可我觉得,这才叫伟大!他把自己的心血都倾注在了建筑上,让那些原本没有生命的材料组合成了美丽的艺术。

我在想,要是我也能像他那样,为了自己热爱的事业不顾一切,那该多好。

吴良镛广义建筑学读后感一开始翻开这本书,我心里直犯嘀咕,“广义建筑学”这名字听起来就特高深,感觉像是那种只在学术殿堂里供着,让普通老百姓望而却步的东西。

可谁知道呢,读着读着,就像打开了一个装满宝藏的盒子,里面啥新奇玩意儿都有。

吴良镛先生就像是一个超级导游,带着我在建筑的世界里到处溜达。

他可不像那种只给你看漂亮房子外观的导游,而是从建筑的里到外,从历史到未来,从文化到社会,全方位地给你讲建筑这档子事儿。

我以前看建筑就只知道,“哟,这楼真高”或者“这房子造型真怪”,读完这本书才发现,自己以前就像个只看皮毛的愣头青。

比如说,以前我觉得建筑嘛,就是一堆砖头、水泥搭起来的东西,能遮风挡雨就行了。

但吴先生告诉我,建筑可远远不止这些。

它就像是一个城市的细胞,每个建筑都和周围的环境、人、文化有着千丝万缕的联系。

一个好的建筑,就像一个贴心的朋友,能融入到周围的环境里,还能让住在里面或者在周围活动的人感到舒服自在。

这就好比一个人在一群朋友里,既要有自己的个性,又不能格格不入,要懂得和谐相处,建筑也是这个道理。

书里还讲到建筑和文化的关系,这可太有趣了。

就像每个地方都有自己的方言和风俗习惯一样,每个地方的建筑也都有自己的文化密码。

你看那些古老的庙宇、传统的民居,它们身上都刻满了当地文化的印记。

吴先生说建筑是文化的载体,这就好比一本书,建筑就是书的封面和书页,里面写满了当地文化的故事。

我突然就想到自己老家的那些老房子,灰瓦白墙,木雕门窗,以前觉得普普通通,现在才明白那是承载着多少代人生活记忆和文化传承的宝贝啊。

再说说建筑和社会的关系吧。

吴先生讲得那叫一个透彻,就好像他拿着放大镜把社会和建筑之间的联系都给我一一指出来了。

建筑就像是社会这个大舞台的布景,不同的社会需求就会催生出不同类型的建筑。

比如说,在商业发达的地方,就会有很多高楼大厦,里面全是写字楼、商场啥的;在教育资源集中的地方,就会有一排排的学校建筑。

而且建筑还能影响社会的发展呢,好的建筑规划能让一个城市生机勃勃,就像给城市注入了一股活力满满的强心剂;而糟糕的建筑规划,就可能让一个地方变得乱七八糟,人在里面住着都觉得别扭。

吴良镛先生建筑课堂的观后感看了吴良镛先生的建筑课堂,就像是在建筑的神秘花园里被一位超级智慧的园丁带着游览了一圈,那感觉,倍儿爽!一开场,吴良镛先生往那一站,我就感觉一种大师的气场扑面而来。

他说起建筑啊,那可不是干巴巴地讲什么砖头瓦块的事儿,而是像在讲一个个充满生命的故事。

他提到建筑和城市规划的时候,我就想,原来咱们每天生活的城市就像是一个巨大的拼图,而每一栋建筑就是其中的一块小拼图。

这些小拼图要是乱拼一气,那城市就会变得乱七八糟,就像我小时候玩拼图,不按套路来,最后拼出个四不像。

吴良镛先生在讲建筑的人文性的时候,那简直是把建筑当成了一个有灵魂的家伙。

他说建筑得反映当地的文化、人的生活习惯啥的。

我就想到我老家的那些老房子,虽然没有高楼大厦那么气派,但是它们就像一个个饱经风霜的老人,承载着祖祖辈辈的故事。

每一道墙缝里,似乎都藏着一段家长里短,这种感觉在那些千篇一律的现代建筑里可很难找到。

他还特别强调建筑和环境的和谐共生。

这让我想起那些在深山老林里突然冒出来的特别突兀的大别墅,就像在一群优雅的小鹿中间闯进了一头大笨象,怎么看怎么别扭。

吴良镛先生肯定是不希望看到这样的画面的,他希望建筑就像从土地里自然生长出来的一样,与周围的一草一木、山川河流都能友好相处。

而且啊,吴良镛先生的课堂还让我明白了建筑可不是少数人的“游戏”。

它关系到我们每一个人的生活质量。

就像我们住的房子,要是设计得不合理,那每天住在里面都觉得堵得慌。

从城市里的公共建筑到乡村的小茅屋,每一个建筑的角落都体现着对人的关怀,或者说,就应该体现这种关怀。

看吴良镛先生的课堂,我就像个刚睁开眼睛看世界的小娃娃,突然发现原来建筑的世界这么精彩、这么有深度。

以前我走在大街上看那些建筑,就只是看个外观,现在我就想扒开它们的表皮,看看里面的结构、设计的理念,就像想要窥探一个人的内心世界一样。

这堂课就像一把神奇的钥匙,打开了我对建筑世界新的认知大门,而且我还想一头扎进去,继续探索这个充满魅力的建筑宇宙呢!。

吴良镛广义建筑学读后感以前我以为建筑嘛,不就是盖房子,把砖头、水泥堆一堆,弄出个能遮风挡雨的空间就得了。

但是读了这本书,我才知道自己简直是“无知者无畏”啊。

吴良镛先生提出的广义建筑学概念,那可是把建筑从一个简单的物质实体,变成了一个超级复杂又超级有趣的大系统。

就好比建筑不是一座孤岛,它和周围的一切都有着千丝万缕的联系。

从城市规划到人文历史,从生态环境到社会文化,建筑就像一个大明星,周围簇拥着各种各样的元素,它们相互影响、相互作用。

比如说,一个古老城市里的建筑,它的风格不仅仅是建筑师一拍脑袋想出来的,那是和这个城市的历史发展、当地居民的生活习惯以及文化传承紧紧绑在一起的。

就像北京的四合院,那方方正正的布局,中间的小院,可不仅仅是为了好看,那是反映了老北京人的家庭观念、生活方式,还有对天地自然的一种态度呢。

书中还让我深刻地认识到建筑的社会责任。

建筑可不只是为了少数人的审美或者利益,它是要为广大人民群众服务的。

好的建筑就像一个贴心的朋友,能满足人们生活的各种需求,让人们在里面住得舒服、工作得愉快。

这就好比是建筑界的“暖男”或者“知心姐姐”,时刻关心着使用者的感受。

比如说那些经济适用房的设计,如果只考虑成本,把房子盖得又小又挤,没有合理的采光和通风,住在里面的人肯定不会开心。

而广义建筑学就是在告诉建筑师们,要把建筑的社会价值考虑进去,要做有良心、有温度的建筑。

在生态方面,吴良镛先生也给我上了生动的一课。

现在大家都在喊着环保,建筑在这其中的作用可不小呢。

建筑就像一个大胃王,在建造的过程中要消耗大量的资源,如果不加以节制,地球妈妈可受不了。

而且一个好的建筑还应该像一个生态小卫士,能够与自然和谐共生。

比如有的建筑会利用太阳能板来发电,收集雨水来灌溉花园或者冲厕所,这些都是建筑和生态友好相处的表现。

读了这本书之后,我再看那些绿色建筑,就像是看到了建筑界的环保英雄,心里满是敬佩。

吴良镛先生的文笔也很有魅力,虽然讲的是建筑学这么专业的东西,但并没有把我这个门外汉拒之门外。

吴良镛先生建筑课堂的观后感看完吴良镛先生的建筑课堂,那感觉就像是跟着一位超级建筑大侠在建筑的江湖里游历了一番。

一开始,就被吴良镛先生那渊博的知识给镇住了。

他就像一本行走的建筑百科全书,从古老建筑的一砖一瓦,讲到现代建筑的钢筋水泥,每个细节都能说得头头是道。

那些建筑在他的讲述下,不再是简单的房子,而是一个个有故事、有灵魂的生命体。

课堂上展示的各种建筑案例就像是一场视觉盛宴。

那些充满特色的建筑,有的像从童话里搬出来的城堡,充满了奇幻色彩;有的又像沉稳的老者,用它那古朴厚重的身躯诉说着历史的沧桑。

吴良镛先生讲着这些建筑背后的设计理念时,就像在解读一个个神秘的密码,让我恍然大悟:“哦,原来建筑还可以这样想,这样做!”最让我佩服的是吴良镛先生对建筑和环境融合的理解。

他说建筑不是孤立的存在,就像人不能脱离社会一样。

好的建筑得像个懂事的孩子,融入周围的环境里。

这就好比你不能在一个古色古香的小镇中间突然盖个特别科幻的大楼,那样就像在一群西装革履的人中间突然冒出个穿奇装异服的家伙,特别不协调。

而且吴良镛先生在讲建筑的时候,就像在描绘一幅美好的生活画卷。

他让我明白建筑可不只是为了遮风挡雨,更是为了创造一种生活方式。

那些精心设计的空间布局、采光、通风,都是为了让住在里面或者使用建筑的人感到舒服、幸福。

这就像是建筑也有了一颗温暖的心,在默默关心着人们。

看完这个课堂,我感觉自己看待周围的建筑都不一样了。

以前觉得那些高楼大厦就是普普通通的水泥盒子,现在却能想象到背后设计师们的巧思和努力。

而且啊,心里也有了一种冲动,想要像吴良镛先生一样,去探索建筑这个充满魅力的世界,说不定哪一天我也能设计出一个让人惊艳的建筑呢!这堂课就像一颗种子,种在了我的心里,让我对建筑充满了向往和热爱。

第一讲绪论(提纲)科学、艺术与建筑科学scienceWebster‟s Dictionary: from Lat. Scientia = knowledge 知识-- possession of knowledge as distinguished from ignorance or misunderstanding; 区别与愚昧和无知的拥有知识;-- a branch or department of systematized knowledge that is or can be made a specific object of study; some thing that may be studied or learned like systematized knowledge ; 系统性的知识,可通过“学习、研究” 获取;-- accumulated and accepted knowledge that has been systematized and formulated with reference to the discovery of general truths or the operating of general laws。

和普遍性真理和普遍规律有关的系统化了的和规则化了的知识积累。

五四运动时,中国的知识精英呼唤“德先生”(民主)和“赛先生”(科学),这个“赛先生”就是上面的第一条释义。

牛津字典:knowledge arranged in orderly manner, especially knowledge obtained by observation and testing of facts.大英百科全书History of science 条目:On the simplest level, science is knowledge of the world of nature . Science, then is to be considered in this article as knowledge of natural regularities, that is subjected to some degree of skeptical rigor and explained by rational courses;哥伦比亚百科全书:For many the term science refers to the organized body of knowledge concerning the physical world, both animate and inanimate.Science may be roughly divided into the natural science and social science.在英国,通常science是指自然科学;而美国有时也把社会科学包括在内。

读书笔记——《科学、艺术与建筑》

城市规划1 班学号:20116239 姓名:白雪燕2012.10.15

文艺复兴时期,建筑、绘画、雕刻并称三艺,他们各有自己的领域,并享有非常高的美学要求。

但随着时代的进步,一个多元化的世界展现在我们眼前,没有任何一种东西可以孤立其外、独善其身,艺术也不例外。

法国作家福楼拜曾经说过:“越往前进,艺术越要科学化,同时科学也要艺术化;两者在塔底分手,在塔顶会和。

”建筑既是科学,又是艺术,这已经成为新时代建筑不争的本质内涵。

而此处的科学与艺术,已不仅仅是从前的定义,而是涵盖更多领域的大科学与大艺术,在它们的结合下,一个“大建筑”的概念顺应而生。

何谓“大建筑”。

歌德说过:“建筑是凝固的音乐,因为建筑传达给人的心情与音乐的效果相似。

”的确,在从前,由于种种条件的局限,别致的建筑往往与某种特权结合在一起,成为一种财富与地位的象征,因此对那时的人来说,看到一栋美丽的建筑时,心情总是愉悦而向上的。

可随着时代的改变,建筑的需求渐渐从少数权贵扩张到数量庞大的寻常百姓里,也正因此,新的时代对建筑提出了更高的要求,而这也就是我们提出人居环境科学这一概念的原因——在建筑外形美的感受外,提供更多的因素,启动人们的心灵,在客观物质的世界里创造更加深邃的精神世界。

在人居环境科学的角度下,建筑、园林、规划等与建筑相关的专业成为了同时为人与美服务的科学学科。

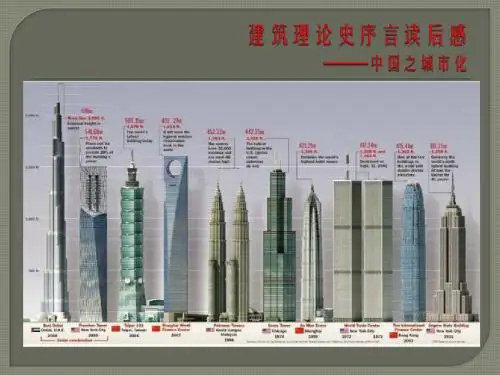

整个世界在飞速的发展,而中国的城乡发展建设速度更是史无前例。

不同于以往由绝对权威规定同一种秩序,包括当前的中国特色体制,全社会从广大群众到领导,都从不同的角度关注着建筑,这既是机遇又是挑战,原有的城乡格局正在解构,等待重组;在如今存在着许许多多影响建筑的不确定因素,它们的难以驾驭直接导致了社会重组的混乱,有时甚至违背最基本的建筑秩序。

如何在各种变化中寻找不变的因素,在复杂的大环境下寻找新的有机秩序,做到“和而不同、违而不乱”,这将会是广大建筑人未来不懈的努力方向。