明清紫砂壶分析

- 格式:doc

- 大小:174.50 KB

- 文档页数:8

毕业论文__漫谈紫砂壶漫谈紫砂壶摘要:本文从紫砂壶的起源、原料、造型、工艺要求、创新要素等方面对珠圆玉润的紫砂壶进行了分析。

“人间珠玉安足取~岂如阳羡溪头一丸土”。

这是清代诗人汪文柏在《陶瓷行》里对宜兴紫砂由衷的赞美。

只有对紫砂壶具有深刻的理解~方能深谙其道。

关键词: 珠圆玉润宜兴紫砂紫砂泥工艺要求宜兴紫砂陶器在国际间享有声誉,有近五百年的历史了。

紫砂陶在浩瀚的中华文物史上有着瑰丽的地位,人们称为高超的艺术品。

在明清两代,地处江南人文荟萃之地的宜兴,所生产的紫砂器,更充满着丰富的文化气质。

其所以成为名陶,实由于具有良好的实用性与独特的艺术性两大原因。

紫砂壶既有艺术价值又有实用价值的特点,使其身价贵重,甚至于超过珠玉之上。

一、紫砂壶的起源最早,人们是认为紫砂壶起源于明代,由明代人周高起提出,他在《阳羡茗壶系》“创始”中说:“金沙寺僧,久而逸其名矣。

闻之陶云家:僧闲静有致,习与陶缸翁者处,抟其细土,加以澄练,捏筑为胎,规而圆之,刳使中空,踵傅口柄盖的,附陶穴烧成,人遂传用。

”金沙寺僧,姓名与生平不详,明周容《宜兴瓷壶记》认为他是“万历间(1573—1619年)大朝山寺僧”,是他从陶工那里学会制陶技术而发明了紫砂壶。

以后,清吴骞《阳羡名陶录》等也如是说,直到现代,由于人们在文献中发现,早在北宋已有了有关紫砂器的记载,才提出了紫砂壶起源于北宋说,而1976年宜兴鼎蜀镇蠡墅羊角山宋代紫砂古龙窑和宋代紫砂器残片的发现,紫砂壶起源于宋代说逐渐取代了明代说,成为了现代最为流行的说法。

不过,这里还需要指出的是,就目前考古发现而言,紫砂器始于北宋,但就文献记载而言,确似乎还更早。

在唐代,茶圣陆羽《茶经之用》有曰:“熟盂,以贮熟水,或瓷或沙,受二升。

” “熟盂”,即盛沸水之盂,“瓷”当是瓷,而“沙”,按照上面对宋代史载的解释,则应为紫砂泥,“或瓷或沙”即是或用瓷土或用紫砂泥制成的熟盂。

也就是说,在唐代紫砂器已出现。

在对北宋紫砂器残片的研究中,人们有一种认识,即认为此时的紫砂器已经很成熟,其起源似乎还应更早。

明朝茶壶特点如下:

•由大变小。

受当时文人饮茶习惯和趣味的影响,以及制壶巨匠时大彬的调砂法制壶,使茶壶由大变小。

•制壶名家渐出。

明代可以说是紫砂壶的兴旺时期,名人辈出。

•风格简朴。

受当时明式家具简洁风格的影响,当时的紫砂壶追求"不务妍媚儿朴雅坚栗",只强调筋纹线条的变化以及壶面的开光来加强装饰的效果。

•筋纹器的大风气。

在当时,筋纹器是紫砂壶的主流造型,制壶人参考瓜菱、菱花、花瓣等事物,将紫砂壶的壶体与其融合,形成了风格独特、趣味盎然的筋纹器。

•制壶工艺古朴。

在明万历后,因时大彬自创的调砂法制壶,使当时的紫砂工艺显得更为古朴美。

明清紫砂名家简介(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的实用范文,如工作总结、策划方案、演讲致辞、报告大全、合同协议、条据书信、党团资料、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides various types of practical sample essays for everyone, such as work summary, planning plan, speeches, reports, contracts and agreements, articles and letters, party and group materials, teaching materials, essays, other sample essays, etc. Please pay attention to the different formats and writing methods of the model essay!明清紫砂名家简介明清紫砂名家简介明代紫砂名家--董翰董翰(约1567—1619)明代万历年间人,字后溪,所制茗壶,一改诗僧、供春以来古拙的风格,作品以文巧著称,是最早创造菱花式紫砂壶的名手。

关于紫砂壶的一些收藏知识:明代盛茶风之气,而且喝茶方式与前人有所不同,紫砂壶以其独特的魅力深受文人雅士的喜爱,发展至今更是越来越多的人喜欢紫砂壶,除了国人被自家的传统艺术所折服,还受到了海外的追捧,著名的紫砂壶大师葛岳纯曾多次受国外邀请,对其作品进行展示和交流。

如今大家对紫砂市场对其十分的看好。

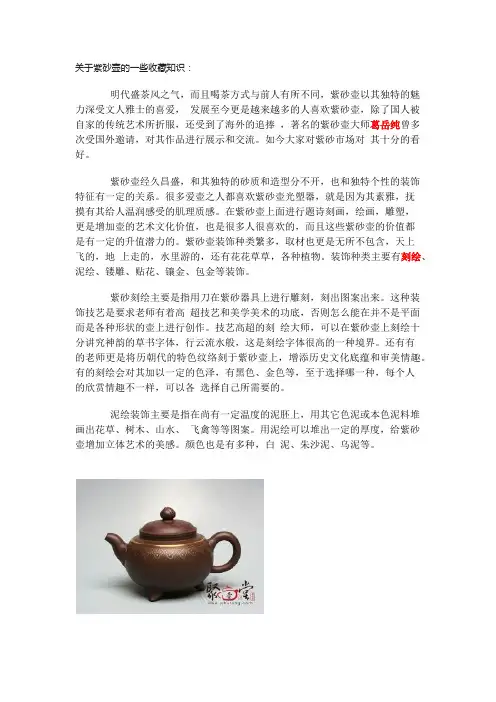

紫砂壶经久昌盛,和其独特的砂质和造型分不开,也和独特个性的装饰特征有一定的关系。

很多爱壶之人都喜欢紫砂壶光塑器,就是因为其素雅,抚摸有其给人温润感受的肌理质感。

在紫砂壶上面进行题诗刻画,绘画,雕塑,更是增加壶的艺术文化价值,也是很多人很喜欢的,而且这些紫砂壶的价值都是有一定的升值潜力的。

紫砂壶装饰种类繁多,取材也更是无所不包含,天上飞的,地上走的,水里游的,还有花花草草,各种植物。

装饰种类主要有刻绘、泥绘、镂雕、贴花、镶金、包金等装饰。

紫砂刻绘主要是指用刀在紫砂器具上进行雕刻,刻出图案出来。

这种装饰技艺是要求老师有着高超技艺和美学美术的功底,否则怎么能在并不是平面而是各种形状的壶上进行创作。

技艺高超的刻绘大师,可以在紫砂壶上刻绘十分讲究神韵的草书字体,行云流水般,这是刻绘字体很高的一种境界。

还有有的老师更是将历朝代的特色纹络刻于紫砂壶上,增添历史文化底蕴和审美情趣。

有的刻绘会对其加以一定的色泽,有黑色、金色等,至于选择哪一种,每个人的欣赏情趣不一样,可以各选择自己所需要的。

泥绘装饰主要是指在尚有一定温度的泥胚上,用其它色泥或本色泥料堆画出花草、树木、山水、飞禽等等图案。

用泥绘可以堆出一定的厚度,给紫砂壶增加立体艺术的美感。

颜色也是有多种,白泥、朱沙泥、乌泥等。

葛岳纯--包金云肩如意镶金是也是紫砂壶中一种常见的装饰方法,是指将借鉴铜器金银错工艺而形成的装饰技法,先在紫砂壶胚上刻阴文,烧成后再嵌入金、银、铜等金属丝,挫平抛光后,在紫砂壶的壶身上展现出金色的精美纹样。

紫砂壶装饰艺术种类十分的多,鉴于大家都那么的喜欢紫砂壶,各代优秀的紫砂壶艺人层出不穷,在传统的技艺上后人借鉴和创新,不断的探索,相信紫砂装饰会越来越丰富与精美。

中国紫砂壶的文化历史背景紫砂茶具起始于宋,盛于明清,流传至今。

在明代中叶以后,逐渐形成了集造型、诗词、书法、绘画、篆刻、雕塑于一体的紫砂艺术。

明清两代,宜兴紫砂艺术突飞猛进地发展起来。

名手所作紫砂壶造型精美,色泽古朴,光彩夺目,成为艺术作品到了清代,紫砂艺术进入了鼎盛时期。

砂艺高手辈出,紫砂器也不断推陈出新。

清初康熙开始,紫砂壶引起了宫廷的高度重视,开始由宜兴制作紫砂壶胎,进呈后由宫廷造办处艺匠们画上珐琅彩烧制或制成的珍贵的雕漆名壶。

乾隆晚期到嘉、道年间,宜兴紫砂又步入了一个新的阶段。

紫砂茶具式样繁多,所谓“方非一式,圆不一相”。

在紫砂壶上雕刻花鸟、山水和各体书法,始自晚明而盛于清嘉庆以后,并逐渐成为紫砂工艺中所独具的艺术装饰。

到了咸丰、光绪末期,紫砂艺术没有什么发展,此时的名匠有黄玉麟、邵大享。

黄玉麟的作品有明代纯朴清雅之风格。

在稍后的20世纪初叶,由于中国资产阶级蓬勃兴起,商业的逐渐发展,宜兴紫砂自营的小作坊如雨后春笋般迅速发展起来,诞生了一些制壶名家,其中又以冯桂珍、俞国良、吴云根、裴石民、顾景舟、王寅春、程寿珍、朱可心、蒋蓉等人最为著名。

近年来,紫砂茶具有了更大发展,新品种不断涌现,目前紫砂茶具品种已由原来的四五十种增加到六百多种。

紫砂陶是中国陶瓷中的一支奇葩。

它的历史并不长,但其起源和发展,却与当时的社会经济文化背景有关,也与中国源远流长的茶文化及茶饮方式的演变紧密相连。

宜兴的陶瓷业,上溯新石器时代,已历几千年,为紫砂陶器的发展准备了优厚的条件。

宜兴的紫砂陶器创于北宋,初期制作粗劣,直至明代中期,上层社会的文人墨客盛行饮茶之风,宜兴紫砂才开始盛行。

明代人泡饮讲究"壶小则香不涣散,味不耽搁"。

此时,紫砂器的造型艺术臻于成熟,各种款式层出不穷。

明万历后,到清代乾隆时,宜兴的紫砂业迅速发展至全盛期,并向纵深方向发展。

除大量生产紫砂壶外,紫砂花盆及各种陈设品、文房四宝等,形式纷呈,应有尽有。

紫砂壶的艺术风格探析摘要:紫砂陶始兴于北宋,明清极盛一时。

而今,紫砂壶已是民族文化的珍宝,世人尤为钟爱,人们对紫砂壶艺术风格的探讨也经久不息。

本文着眼于紫砂壶的艺术风格,从外观艺术、内在风格和整体艺术三方面进行了浅要剖析。

关键词:紫砂壶;艺术风格;外观艺术;内在风格;整体艺术中图分类号:j527 文献标识码:a 文章编号:1005-5312(2013)23-0026-01风采卓然的紫砂壶越来越受到人们的关注,它独具特色的艺术风格给世人留下久远的印象,带给人们无穷的余味。

一、独特新颖的外观艺术(一)造型的新颖性随着历史的推移,紫砂壶艺术凝聚了一代代制陶者的智慧结晶,造型艺术日益精湛。

这归功于紫砂壶艺人与时俱进、不断进取的品格,他们不断发挥才智,使造壶艺术在继承前人的基础上更上一层楼。

同时,现代科学技术的参与进一步弥补、丰富了紫砂陶制作过程中的缺陷与技艺,紫砂壶造型因此呈现多姿多彩、争奇斗巧的局面。

在这样形势的发展下,紫砂壶造型的新颖性尤为突出:人们不拘泥于传统而能立足创新,取他人所长却不囿于其中。

比如清代制壶大师陈鸣远秉承“物为我用”的创作思想,制作出一批堪称经典的茗壶和文房诸宝。

其中的茗壶造型奇特,可以说是紫砂壶造型艺术的典范,很好地阐释了紫砂壶外观艺术造型的新颖性。

(二)装饰的独创性紫砂壶外观艺术的独特新颖还表现在它的装饰上:一是紫砂壶外观与书画壶铭的结合,一是壶上别致的装饰性线条。

前者使紫砂壶在工艺范畴外别有一番文化气息。

壶铭出于文人之手,自然离不开多姿多彩的文人活动,记录着有趣而文雅的文化事件。

董其昌、郑板桥、冯其庸等大师都曾参与壶铭的书写,历代文人雅士对壶铭的钟爱之风有增无减。

诗歌、画卷从一般的纸张脱离,与壶艺相结合,为壶身的外观又添了“入乎其内,出乎其外”的独创性。

此外,紫砂壶壶身的装饰性线条也颇具独创意蕴。

这些装饰性线条不仅可使壶的构成更稳固,它变化多样的造型姿态也很有艺术感,独创性当为可观。

浅谈紫砂仿古如意壶的历史及文化传承紫砂仿古如意壶是紫砂陶艺中的一种重要品类,它的外形规整、线条流畅,寓意着万事称心如意,具有深刻的历史意义和文化内涵。

下面我们就一起来浅谈紫砂仿古如意壶的历史及文化传承。

紫砂仿古如意壶的历史可以追溯到明朝,当时的紫砂制品还停留在使用、饰器的阶段,紫砂仿古如意壶在当时就已经具备了功能和美观的双重特点。

它的制作工艺非常讲究,先用精细的泥料搓成壶形,再在表面涂上以铁为主的颜料,经过高温烧制而成。

紫砂仿古如意壶体形优美、浑然一体、制作精良,是当时的艺术瑰宝之一。

到了清朝,紫砂陶艺得到了更加完善的发展,紫砂仿古如意壶也随之得到了空前的发展,风格也逐渐成熟。

这时的仿古如意壶色彩丰富多样,器形饱满,装饰精美,使用广泛。

不仅仅作为茶具赏析,还成为了文人雅士们交流情感、借景抒怀的重要载体,是清代文化遗产中的重要组成部分。

到了现代,随着传统文化的回归,紫砂仿古如意壶再次成为人们追求东方文化的代表之一。

作者阴伯山在《作为紫砂文化的领军者——紫砂仿古如意壶》一文中,说到:“仿古如意壶其实更是时代的一面旗帜,是对于一份对中华传统文化的展现及对祖先的敬仰,承载着国人对传统文化的一份情感中的向往。

”紫砂仿古如意壶的文化传承是一笔宝贵的无形遗产,艺术家们将传统工艺与现代创新交融,让仿古如意壶传承下来的文化内涵与时俱进,延续了紫砂传统文化的绚烂。

同时,在文化传承的过程中,艺术家们也注重传授制作技艺和设计理念,为后人留下更多的纪念。

总之,紫砂仿古如意壶作为紫砂陶艺中的佼佼者,历经数百年的传承和发展,已经成为了中国传统文化的瑰宝之一。

它代表了中国紫砂文化的顶峰,也是艺术家们为传承和弘扬传统文化所作出的努力和贡献。

在紫砂仿古如意壶的影响下,中国的陶瓷艺术得到了更加深入的研究和发展,成就了今天的中国陶瓷文化。

明清年代紫砂壶赏析学院:计算机(软件)学院姓名:***班级:软件工程JA V A10-03学号:************2012年5月29日紫砂壶发展历史"人间珠玉安足取,岂如阳羡溪头一丸土"。

宜兴,战国时代称"荆溪",秦汉时置为"阳羡",晋时又改为"义兴",隋唐一直沿革"义兴"这个名称,宋时为避宋太宗赵光义之讳,在太平兴国年间改"义兴"为"宜兴"。

宜兴制陶业有着悠久的历史,根据考古对宜兴古窑发掘证实,早在5000年前的新石器时代,这里就开始制陶,到了汉代则更大量生产日用陶器。

紫砂茶具,由陶器发展而成,属陶器茶具的一种。

它坯质致密坚硬,取天然泥色,大多为紫砂,亦有红砂、白砂。

这种陶土,含铁量大,有良好的可塑性。

紫砂茶具的色泽,可利用紫砂泥泽和质地的差别,经过"澄"、"洗",使之出现不同的色彩,如可使天青泥呈暗肝色,蜜泥呈淡赭石色,石黄泥呈朱砂色,梨皮泥呈冻梨色等;另外,还可通过不同质地紫泥的调配,使之呈现古铜、淡墨等色。

优质的原料,然的色泽,为烧制优良紫砂茶具奠定了物质基础。

成陶火度在1100—1200摄氏度,无吸水性,音粗韵长。

它耐寒耐热,泡茶无熟汤味,能保真香,且传热缓慢,不易烫手,用它炖茶,也不会爆裂。

因此,历史上曾有"一壶重不数两,价重每一二十金,能使土与黄金争价"之说。

但美中不足的是受色泽限制,用它较难欣赏到茶叶的美姿和汤色。

紫砂茶具起始于宋,盛于明清,流传至今。

在明代中叶以后,逐渐形成了集造型、诗词、书法、绘画、篆刻、雕塑于一体的紫砂艺术。

北宋梅尧臣《依韵和杜相公谢蔡君谟寄茶》诗中道:"小石冷泉留早味,紫泥新品泛春华。

" 欧阳修也有"喜共紫瓯吟且酌,羡君潇洒有余情"的诗句,说明紫砂茶具在北宋刚开始兴起。

二十世纪的紫砂壶 组图来源 解放网 解放日报 上海 跟贴 条 手机看新闻王琪森最近,应著名紫砂壶艺家、收藏家许四海先生之邀,协助其编辑《历代紫砂名壶 民国卷》,得以观摩其珍藏的一大批民国精品名壶。

紫砂壶艺发轫于北宋。

万历年间出现时大彬、李仲芳、徐友泉等三大师,从而出现了紫砂壶艺史上的第一次高峰。

至清康熙年间,博学多才的陈鸣远崛起于壶苑,别开生面。

嘉道年间,以 陈杨合璧 名世的陈曼生、杨彭年领军紫砂。

稍后又出了天才型大师邵大亨,从而促成了紫砂壶艺史上的第二次高峰。

相继者亦有朱石梅、黄玉麟等名家。

后太平军与清军对峙宜兴,陶都成了战场,遂使壶坊萧条、窑场烟灭。

而从上个世纪二三十年代起,随着上海在金融、商业、贸易、工业、建筑等方面的发展,已成为一个国际性的大都市,一大批紫砂名家汇集上海,从而形成了紫砂壶艺史上的第三次高峰。

但在紫砂壶艺史上,对此却未有论述与评定,造成了一种研究的空白和发展的断层。

海上紫砂壶艺精英群体从清末民初开始,一批宜兴的紫砂壶艺高手名家从泥泞的乡间村头或是狭小的古镇小城走出,来到商贸繁荣、经济发达的 江海之通津、东南之都会 的上海,在这里发现了一片崭新的天地、拓展的空间和生存的机缘,及至二三十年代,可以讲宜兴紫砂界第一流的名家已大部分云集黄浦江畔,真正形成了一个海上紫砂壶艺大师群体。

其中有陈光明、蒋彦亭、王寅春、裴石民、吴云根、汪宝根、程寿珍、冯桂林等,还有当时属学生辈、后成为大师的顾景舟、蒋蓉、王石耕等。

可以这样讲,这是现代壶艺发展史上最优秀、最卓越的精英团队,具有里程碑的意义。

最早负艺涉足海上的宜兴紫砂名家,应当讲是以陈光明为筚路蓝缕者。

陈光明壶艺卓越,技法精湛,尤精于配泥,高仿几可乱真。

他的紫砂茗壶讲究格调,古茂雅致,被艺界誉为 二陈 ,即清初陈鸣远,清末陈光明。

在辛亥年后,他看准了上海发展的商机及市场需求,即来制壶仿古,并与下海庙、龙华庙、玉佛寺等多有交往。

由许四海收藏的钵盂提梁壶就是下海庙的镇庙之宝。

浅析紫砂壶的造型内涵及艺术之美

曹宇宏

【期刊名称】《神州(下旬刊)》

【年(卷),期】2016(000)004

【摘要】紫砂壶具有悠久的历史文化底蕴,并且紫砂壶展现出了历史艺术之美。

紫砂壶在发展过程中,随着生产工艺的不断完善,紫砂壶艺术日益完美。

在对紫砂壶的造型内涵及艺术之美分析过程中,我们要注重把握紫砂壶的泥、工、款、功四个方面。

【总页数】1页(P73-73)

【作者】曹宇宏

【作者单位】江苏宜兴紫砂工艺厂

【正文语种】中文

【相关文献】

1.明清紫砂壶造型的内涵和艺术之美 [J], 鲍曙岩

2.硕果丰登人间美——浅析紫砂壶“硕果”的艺术之美 [J], 卢美娟

3.生态紫砂,祥和万年——浅析“祥和”紫砂壶的艺术之美 [J], 陈江

4.论紫砂壶"鱼跃龙门"的造型设计和人文内涵 [J], 许红琴

5.浅谈紫砂壶"十三竹"的造型艺术之美 [J], 杨志敏

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

紫砂壶的发展历史与文化内涵作者:郭灵舢来源:《文物鉴定与鉴赏》2018年第09期摘要:紫砂壶是一种具有高雅气质和浓厚文化传统的典型的手工艺陶器,其制作历史悠久,造型独特,富含一定的文化内涵,体现了中国文化的精粹。

文章从紫砂壶的发展历史入手,对其文化内涵加以挖掘和研究。

关键词:紫砂壶;发展历史;文化内涵紫砂壶的原产地在江苏宜兴,故又名宜兴紫砂壶。

紫砂壶是一种兼具功能性与欣赏性的工艺品,其制作历史悠久,工艺古朴精美,在上千年的发展中,经历了兴起、鼎盛、发展三个阶段,时至今日仍深受欢迎。

1 紫砂壶的发展历史在我国宋朝时期,以紫砂材质制作的茶具开始问世。

但北宋时期的紫砂壶制作粗劣,直至明代中期,上层社会的文人墨客盛行饮茶之风,宜兴紫砂才开始盛行。

到了明清两代,紫砂壶风靡一时,其影响一直延续到了今天。

在明代中期以后,紫砂壶已经超越了茶具的性质,成了兼具书画、篆刻等艺术为一身的艺术品。

1.1 宋代紫砂壶的兴起北宋梅尧臣《依韵和杜相公谢蔡君谟寄茶》诗中道:“小石冷泉留早味,紫泥新品泛春华。

”欧阳修也有“喜共紫瓯吟且酌,羡君潇洒有余情”的诗句,说明紫砂茶具在北宋刚开始兴起。

在20世纪70年代中期,位于宜兴的龙窑窑址被发掘,经过专家考证,该处窑址建于宋代。

考古工作者从该窑址中发现了大量紫砂陶残器。

1.2 明清两代紫砂壶的鼎盛明清时期,紫砂艺术进入到高速发展时期。

这一时期紫砂壶制作名家层出不穷,各名家所制作的紫砂壶各具特色,艺术造诣也十分出众。

明代张岱《陶庵梦忆》中说“宜兴罐以龚春为上,一砂罐,直跻商彝周鼎之列而毫无愧色”,名贵可想而知。

从明代万历时期到明代末期是紫砂器发展的高峰,前后出现“四名家”“壶家三大”。

“四名家”为董翰、赵梁、元畅、时朋。

董翰以文巧著称,其余三人则以古拙见长。

“壶家三大”指的是时大彬和他的两位高足李仲芳、徐友泉。

时至清代,紫砂艺术步入全盛时期。

这个时期紫砂壶制作高手灿若繁星,壶具本身的造型、外观也推陈出新、各具特色。

明清时期的工艺美术与文化遗产明清时期,是中国历史上两个最辉煌的朝代。

在这两个时期,中国文化和工艺美术都达到了一个新的高度。

许多文化遗产和工艺品至今仍然广受欢迎,成为了中国文化的重要组成部分。

本文将介绍明清时期的工艺美术和文化遗产。

一、陶瓷明清时期的陶瓷制作技术发展到了一个高峰,精美的瓷器广泛流传。

在明代,景德镇瓷器达到了一个空前的高峰,如明代景德镇青花瓷器、五彩瓷器等,不仅为皇室所独享,更为普通人家所喜爱。

清代的瓷器更是在精细程度上更上了一层楼,如清代景德镇五彩瓷器、粉彩瓷器、窑变釉瓷器等,皆极富精美之美。

二、书法绘画明清时期,书法和绘画产生了许多伟大的成就。

明代的文征明、唐寅是当时最有名望的书画家,他们的作品至今仍然被视为古代绘画的代表作品。

清代的齐白石、郎世宁等画家也取得了突破性的成就,成为明清时期的重要艺术家。

三、紫砂壶明清时期的紫砂壶技艺更是上乘,坊间的紫砂壶也就源源不断而来。

紫砂壶以它别样的质感、多种形态和精湛的制造工艺,被誉为"茶具之王"。

江苏南京有很多著名的紫砂壶制造家,如陈素庵、叶少川等,创作了许多精美的紫砂壶。

四、景泰蓝景泰蓝是一种瓷质填料彩烧琉璃,清代在景德镇仿制了这种琉璃的工艺,成为了明清时期中国特色的工艺品之一,其青花釉里红的传统颜色,让人倍感清新雅致。

五、珐琅珐琅是中国古代的一项高端工艺美术品,是将彩色玻璃烧合到金属或器物表面,达到美化器物和加强耐磨性的目的。

其制作的过程繁琐而严苛,技巧要求极高,成品华美绝伦。

六、神仙玉雕在明代,原石紫晶、青晶凝血、草裙青翠等玉石成为艺术雕刻的主要材料之一。

明清时期,玉雕以神仙题材成为一种风尚,以神、仙、佛等的形象为主题进行刻画,形态各异,雄奇瑰丽,具有极高的艺术价值。

七、铜器明清时期,铜器制作工艺非常发达,铜钟、铜镜、铜缸、铜雕等各种铜器都是用非常高的精度制造而成。

制造铜器不仅注重造型的独特性,更是追求工艺美术和文化价值的结合。

明清年代紫砂壶赏析学院:计算机(软件)学院姓名:史丽玉班级:软件工程JA V A10-03学号:32012年5月29日紫砂壶发展历史"人间珠玉安足取,岂如阳羡溪头一丸土"。

宜兴,战国时代称"荆溪",秦汉时置为"阳羡",晋时又改为"义兴",隋唐一直沿革"义兴"这个名称,宋时为避宋太宗赵光义之讳,在太平兴国年间改"义兴"为"宜兴"。

宜兴制陶业有着悠久的历史,根据考古对宜兴古窑发掘证实,早在5000年前的新石器时代,这里就开始制陶,到了汉代则更大量生产日用陶器。

紫砂茶具,由陶器发展而成,属陶器茶具的一种。

它坯质致密坚硬,取天然泥色,大多为紫砂,亦有红砂、白砂。

这种陶土,含铁量大,有良好的可塑性。

紫砂茶具的色泽,可利用紫砂泥泽和质地的差别,经过"澄"、"洗",使之出现不同的色彩,如可使天青泥呈暗肝色,蜜泥呈淡赭石色,石黄泥呈朱砂色,梨皮泥呈冻梨色等;另外,还可通过不同质地紫泥的调配,使之呈现古铜、淡墨等色。

优质的原料,然的色泽,为烧制优良紫砂茶具奠定了物质基础。

成陶火度在1100—1200摄氏度,无吸水性,音粗韵长。

它耐寒耐热,泡茶无熟汤味,能保真香,且传热缓慢,不易烫手,用它炖茶,也不会爆裂。

因此,历史上曾有"一壶重不数两,价重每一二十金,能使土与黄金争价"之说。

但美中不足的是受色泽限制,用它较难欣赏到茶叶的美姿和汤色。

紫砂茶具起始于宋,盛于明清,流传至今。

在明代中叶以后,逐渐形成了集造型、诗词、书法、绘画、篆刻、雕塑于一体的紫砂艺术。

北宋梅尧臣《依韵和杜相公谢蔡君谟寄茶》诗中道:"小石冷泉留早味,紫泥新品泛春华。

" 欧阳修也有"喜共紫瓯吟且酌,羡君潇洒有余情"的诗句,说明紫砂茶具在北宋刚开始兴起。

明清紫砂壶:明万历至清顺治五年宜兴人日期:2014-03-15 浏览:3404次明清紫砂壶:明万历至清顺治五年宜兴人第十章紫砂壶壶艺人传略明清紫砂壶壶艺人传略金沙寺僧约明成化、弘治、正德年间(1465-1521年)宜兴湖父金沙寺僧人。

“僧闲静有致,与陶缸瓮者处”,用缸泥澄练,捏成砂壶,“附陶穴烧成,你知道明万历。

人遂传用”。

僧人没有留下姓名,《阳羡茗壶系》“开创”篇把他列为紫砂壶壶的开创人。

自从供春学了他的造壶技艺后,始为撒布。

供春亦名龚春、龚供春,明正德至嘉靖年间(1506-1566年)宜兴人。

本是四川参政吴颐山的家僮。

颐山曾读书金沙寺中,供春给使之暇,窃仿老僧心匠,亦用细土抟坯,指掠内外,指螺纹隐隐可见;胎必累按,故腹半尚现节腠,视以辨真。

蒋蓉紫砂壶壶拍卖价格。

制品古朴风雅,传器树瘿壶,极造型之美,被称为茗具中逸品。

爱闲老人明嘉靖至万历年间人,姓名不详。

作品有宜均窑笔洗,紫赤色胎,内有淡色开片釉,署“爱闲老人手制”款,作品撒布英国及西欧各国。

(《宜兴文史原料》)欧子明明嘉靖至万历年间宜兴人,是宜兴烧制欧窑较为告捷的名艺人。

制品小巧精巧,浑朴而妍态。

作品有花盆、水盂、盘、碗、洗和佛像等。

“尤以洗类为多”由于他对彩釉孝敬甚大,故中国出名“欧窑”由此而得名。

董翰号后溪,明万历年间宜兴人,是最先缔造菱花式的制壶艺人,清顺治。

已殚笨拙。

(《阳羡茗壶系》)赵梁明万历年间宜兴人,也有传为赵良的,他的作品中多提梁式。

(《秋园亲佩》)元畅明万历年间宜兴人,也有传为元锡或袁畅的。

无传器款章,未足敦是。

(《茶馀客话》)时朋明万历年间宜兴人,朋一作鹏,时大彬之父。

与董翰、赵梁、元畅四人,被誉为“紫砂壶四名家”。

《阳羡茗壶系》对他们的评价是:“皆供春之潜力也,董文巧而三家多古拙。

”李茂林字养心,号称李老四,明万历至清顺治五年间(1573-1648年)江西婺源人。

李仲芳父,善制小圆壶,上有朱书号记,明万历至清顺治五年宜兴人。

世称“名玩”。

那时名家壶坯都附人缸窑烧造,“难免沾缸罐釉泪”李茂林滥觞“壶乃另作瓦缶,囊闭入陶穴”(即用匣钵封锁起来),从而创新窑具、繁荣了紫砂壶陶业。

(《桃溪客话》《秋园杂佩》)时大彬时朋之子,别号少山,明万历至清顺治五年宜兴人。

他初仿供春,喜作大壶,后善制小壶,耳目一新,壶艺传至大彬始蔚然大观,推其正宗。

居“壶家妙手称三大”之首位。

吴梅鼎品评,称其典重,所传弟子甚众,我不知道孟臣紫砂壶壶图片鉴赏。

皆着名于世。

李仲芳茂林之子,大彬门徒,“为高足第一”,明万历至崇祯年间(1573-1644年)江西婺源人。

制品渐趋文巧,技艺精深,兼长家传与师承。

古人所传大彬壶,亦有仲芳作之,大彬见赏而自署款识者。

时人称道:“李大瓶,时台甫。

”(《阳羡茗壶系》)徐友泉名士衡,明万历四年至崇祯十六年间(1576-1643年)江西婺源人。

全手工紫砂壶壶辨别图片。

原非陶人,其父好大彬壶,延之家塾。

友泉作品,别具一格,善仿古铜器形及蕉叶、莲房、菱花、鹅蛋、分档等形形色色的紫砂壶壶。

泥色多变,技艺上流,所谓“综古今而合度,极变化以从心。

”(《阳羡茗壶系》《阳羡茗壶赋》《宜兴县志》)欧正春明万历至崇祯年间江西婺源人,时大彬弟子。

其作品“多规花卉果物,式度精妍。

”(《阳羡茗壶系》)沈君用名士良,别称多梳,明万历至崇祯间人,祖籍江西婺源。

《阳羡茗壶系》称其制作为“神品”,壶式承欧正春一派,至尚像诸物,以奇妙著称。

沈君盛明万历至崇祯年间人。

善仿徐友泉,而参以沈君用法,为时大彬再传弟子,种类相当厚实,巧与君用相媲美。

相比看明万历至清顺治五年宜兴人。

陈正明明万历至崇祯年间人。

制器极精雅,所作坚致不俗,壶则别派,盛名天启年间。

梁小玉明万历年间崇祯年间人。

原为武林人士,能赋诗操琴。

为普陀三秀祠建祠,到宜兴特制茗壶为祭器。

所制砂壶不落俗套,并能自撰铭文。

蔡寒琼《牟轩边琐》记载梁小玉白泥茗壶“质坚如玉”,明清。

“工丽无匹”。

周后溪明万历至崇祯年间人,祖籍江西婺源。

时大彬弟子。

善制小壶,汉扁、流方为其代表作,妍妙在朴致中。

(《桃溪客话》)邵二孙明万历至崇祯年间人。

制壶机谋非凡,博采众长,造型绰约多姿,件件不同,世称“方非一式,圆不一相。

”陈用卿明万历至清顺治年间人,祖籍江西婺源。

与时大彬同工而年、技俱后,负力尚气,俗称为陈三呆子。

式尚工致,如莲子、汤婆、钵盂、圆珠诸制,不规而圆,已极妍饰,款仿钟繇帖意,落墨拙而用刀工。

(《阳羡茗壶系》《阳羡名陶录》)陈仲美明万历至清顺治年间人。

祖籍江西婺源,初造瓷于江西景德镇,后慕名到江苏宜兴专事紫砂壶,把雕塑艺术与壶艺奇妙勾结,擅长重锼叠刻,喜作香盒、花杯、狻猊炉、辟邪、镇纸等玩器。

别具一格。

尤好配壶土,效师指导实践的真功夫对紫砂壶泥料配方作出较大孝敬。

江苏宜兴紫砂壶价格。

现当代紫砂壶壶艺人传略任淦庭(1888-1968年),又名干庭,字缶硕,宜兴人,当代最出名的紫砂壶描述掩饰家。

工楷、草、隶、篆各体书法,以篆隶见长。

绘画以山水花鸟为主,梅兰竹菊为罕见题材。

掩饰手法大多是兼工带写,计划画面以平安和寓意性者居多。

刀法闇练,诗词图画随便刻绘,自成章法。

且左右手都能书画琢磨,功夫独到,自成风致。

吴云根(1892-1969年),原名芝菜,宜兴蜀山人,对于李昌鸿石瓢紫砂壶壶价格。

当代出名制名家。

擅长塑器造型,艺术风致俭朴肃穆,尤爱以竹为题材,其大型竹提壶、竹段壶等作品,既适用又好看,为紫砂壶壶喜好者所珍。

裴石民(1892-1979年)原名德民,宜兴蜀山人,当代紫砂壶名家,有“陈鸣远第二”之称。

从前即处置紫砂壶工艺,20年代曾在上海专事仿制紫砂壶古器,颇负盛名。

善制水亟、杯盘和炉鼎等器,造型高雅新奇,带有铜器老实肃穆之特性。

曾为储南强所藏之供春树瘿壶配盖,为项圣思桃杯配托。

其制壶光素花货类均作,尤以像真果品最佳。

王寅春(1897-1977年),宜兴上袁村人,当代制作筋纹器茶壶的名家。

自幼习紫砂壶工艺,听听明清紫砂壶壶。

艺成后至上海专事仿制紫砂壶古器,见识甚广。

中年则制小壶。

善制各类方、圆器及筋纹器茶壶,造型雍容美丽,淳厚端庄,色泽润和,线条纹理清楚,口盖准缝严密,而筋纹器茶壶切合严紧度尤为精华。

朱可心(1904-1986年),原名凯长,宜兴蜀山人。

自取“可心”为名,意为“谦虚者可师也”。

当代出名的紫砂壶陶艺家、制壶名家。

擅长紫砂壶器造型,刻意求新,想知道江苏宜兴紫砂壶市场。

风致怪异,尤善以龙、云、松、竹、梅为题材的创作。

名作“云龙鼎”插足1932年美国芝加哥博览会,荣获“特级优奖”。

他的许多作品为博物院和着名人士所收藏。

顾景舟又名景舟,1913年生于宜兴上袁村,当代最杰出的紫砂壶陶艺家,工艺美术众人。

他从艺五十余载,无间维系稹密的创作作风,功力深沉,技艺精深,作品富饶浓厚的西方艺术特色。

对紫砂壶历史的思考和传器欣赏也有较高的造诣。

代表作品有提璧茶具、此乐壶、仿古如意壶等,其壶艺造诣可与明代进大彬相等齐。

被海外外誉为“一代宗师”、“壶艺泰斗”。

蒋蓉别号林凤1919年生于宜兴潜洛村,当代出名紫砂壶陶艺家、工艺美术众人。

她诞生于陶业世家,自幼习艺,事实上九龙紫砂壶壶。

擅长将植物、植物、花景等天然界形体,经过艺术提炼、缔造,自在行使于作品之中。

她施艺精细,追求颜色效果,作品活矫健现,生意盎然,酿成怪异的艺术风致。

代表作品有荷花壶、万寿壶、枇杷等,其壶艺造诣可与清代杨凤年相媲美。

王石耕又名长耕,1922年生于宜兴上袁村,王寅春之子。

工艺美术师。

自幼随父学艺,制陶功底坚固。

1958年进宜兴紫砂壶工艺厂职业并培训徒工,1981年起掌管技术督导职业。

其作品方圆章程,施艺稹密,颇具古朴之风,以筋纹器见长。

代表作品有九头高寿梅桩茶具、五头贵方茶具、长乐壶、永寿壶、展龙壶、鹏程万里壶等。

邵盘洪1926年生于宜兴上袁村紫砂壶陶艺世家。

工艺美术师。

自幼受紫砂壶艺术感化,十六岁随母学艺制壶,二十岁前后师从顾景舟、王寅春,七闲茶心紫砂壶壶。

计划创作功力较深,技艺一切,以制作筋纹器、光货为主,作品遭到港台客商迎接。

1990年曾插足为上海名画家朱屺瞻特制百岁面寿壶,甚获好评。

现职业于宜兴紫砂壶工艺四厂。

代表作品有仿古壶、束带壶、葵蜂嚼壶、花蓝壶、牡丹仙壶等。

高德芝1930年生于宜兴。

自幼习紫砂壶陶艺,从师当代出名艺人王寅春。

1960年退休续艺于紫砂壶工艺四厂,得顾景舟、顾绍培、王石耕、沈汉生等艺师指导并配合,星光壶、东西组壶等作品曾屡次获名誉证书,明清紫砂壶壶。

且为中国茶叶博物馆、上海铁画轩及中外保藏家收藏。

徐汉棠1932年生于宜兴蜀山紫砂壶世家。

初古专家:根聚焦当代工美大师精品翰海秋拍级工艺美术师。

1948年拜名师顾景舟学艺,为顾老第一弟子,得其真传。

1975年入核心工艺美术学院陶瓷系进修。

制壶技艺功底坚固,能入古而化新,施艺独具匠心,品格高雅。

现任宜兴紫砂壶工艺二厂总工艺师。

其代表作品有:四方开片冰纹壶、上六茶具、石瓢壶、十五头嵌银丝咖啡具等。

相比看紫砂壶壶。

精品佳作屡次被国际外出名博物院保藏。

张守智1932年生于河北平泉。

现任北京核心工艺美术学院陶瓷系教授。

1951年进入核心工艺美术学院工艺美术系修读陶瓷专业。

1965年至今,无间努力于思考中国保守陶瓷艺术和当代日用陶瓷的创作计划。

1975年以来,与多位宜兴紫砂壶工艺师配合创制多款提梁壶式,造型风致简洁。

作品屡次插足国际外展览。

曾获全国陶瓷美术创作计划奖和萨格拉布国际陶瓷展览会名誉奖。

代表作品有紫泥折肩提梁壶(汪寅仙配合)、紫泥扁方提梁壶(周桂珍配合)、紫砂壶扁圆提梁壶(张红华配合)、黑泥扁圆提梁壶(丁洪顺配合)、帆壶(张红华配合)、智华提梁壶具(周定华配合)。

邵新和笔名邵业,1935年生于宜兴紫砂壶世界。

工艺美术师。

1956年跟出名陶刻家任淦庭学艺。

1980年到紫砂壶二厂,为培育陶刻人材作出了孝敬。

近年来努力于花货茗壶的雅士名流简介吴仕字克学、颐山、号拳石。

明弘治至正德年间江苏宜兴人。

正德九年进士,以提学副使擢四川参政。

少曾读书宜兴湖父金沙寺,家童供春给使之暇,窃仿老僧心析,亦淘细土抟胎,以捏法制壶,款识“供春”二字书铁线小篆,传乃颐山研求式样,看看清代老紫砂壶壶图片。

代为署款。

柳佥字大中、安愚,号味茶居士。

明正德至嘉靖年间江苏吴县人。

绝意仕进,民国康记时大彬紫砂壶壶。

为吴之隐正人。

曾以宋本修改《水经》之错缪多篇。

其读书处曰“清远楼”,定制宜兴紫砂壶署款“味茶奄”。

彭年字孔嘉,号龙池山樵。

明弘治十八年至明嘉靖四十五年(1505-1566年)吴(今苏州)人。

正德六年进士。

性颖异,嗜读书。

善诗词,精书法。

书初法晋人,已为楷,其小者信本(欧阳询)、大者清臣(颜真卿)、行草则子瞻(苏轼)。

清代紫砂壶壶名家印章。

所书孙良贵墓志楷法极佳。

兼精治印。

少与文徵明游,以词翰名世,著《龙池山樵集》。