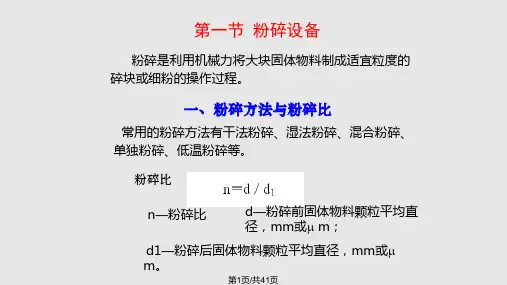

第二章第一节粉碎筛分

- 格式:ppt

- 大小:8.98 MB

- 文档页数:67

第1篇矿石的准备作业第2章破碎筛分(2课时)[本章主要内容]1、破碎机械,包括颚式破碎机、旋回破碎机、中细碎圆锥破碎机、对辊破碎机、击式破碎机。

2、筛分机械,包括棒条筛、惯性振动筛、弧形筛。

3、集尘,包括集尘方法和设备。

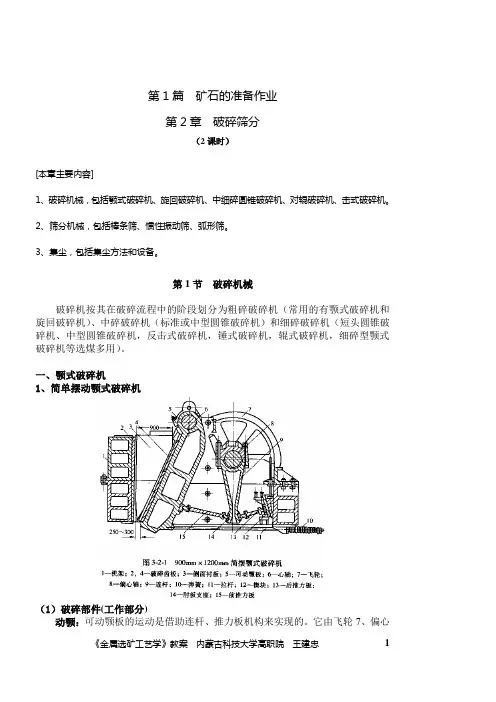

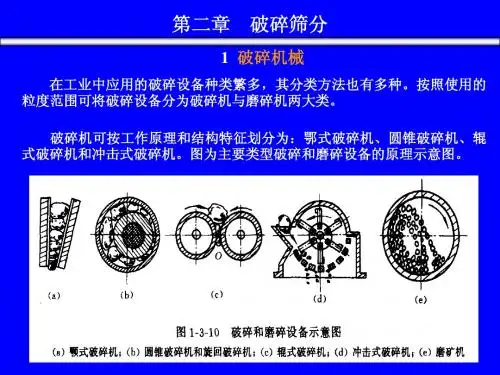

第1节破碎机械破碎机按其在破碎流程中的阶段划分为粗碎破碎机(常用的有颚式破碎机和旋回破碎机)、中碎破碎机(标准或中型圆锥破碎机)和细碎破碎机(短头圆锥破碎机、中型圆锥破碎机,反击式破碎机,锤式破碎机,辊式破碎机,细碎型颚式破碎机等选煤多用)。

一、颚式破碎机1、简单摆动颚式破碎机(1)破碎部件(工作部分)动颚:可动颚板的运动是借助连杆、推力板机构来实现的。

它由飞轮7、偏心轴8、连杆9、前推力板15和后推力板13组成。

飞轮分别装在偏心轴的两端,偏心铀支承在机架侧壁的主轴承中,连杆上部装在偏心轴上,前、后推力板的一端分别支承在连杆下部两侧的肘板支座14上,前推力板的另一端支承在动颚下部的肘板支座中:后推力板的另一端支承在机架后壁的肘板支座上。

当电动机通过皮带轮带动偏心轴旋转时,使连杆产生运动。

连杆的上下运动,带动推力板运动。

由于推力板的运动不断改变倾斜角度的结果,于是可动颚板就围绕悬挂轴做往复运动,从而破碎矿石。

当动颚向前摆动时,水平拉杆通过弹簧10来平衡动颚和推力板所产生的惯性力,使动颚和推力板紧密结合,不至于分离。

当动颚后退时,弹簧又可起协助作用。

定颚:固定颚板由机架前壁和固定颚齿板组成,颚板是铸铁空腔,破碎齿板由高锰钢铸成。

为防止固定颚板上下串动,固定颚板除了用埋头螺栓连接外,其下端还支撑在焊于机架下部的钢板上,上端用钢板压紧。

为使破碎齿板牢固地、紧密地贴合在颚板上面,使得破碎齿板各点受力比较均匀,常在破碎齿板与颚板之间垫以可塑性材料的衬垫,如铅板、铝板和合金板等,也有采用低碳钢板的。

破碎胶的两个侧壁也装有锰钢衬板,其表面是平滑的,采用螺栓固定在侧壁上,磨损后更换。

机架:机架在工作中承受很大的冲击载荷,要求具有足够的强度和刚度,一般用铸钢或铸铁制造。

(第十篇洗选加工)2 煤的筛分和破碎2.1 筛分在带孔的筛面上使物料按粒度大小进行分级的过程叫做筛分,筛分所得产物称为粒级,每一种粒级以该产物的最大粒度和最小粒度来表示,如50~25 mm、25~13 mm等。

筛分所用的机械叫做筛分机(或称筛子),筛分机的种类很多,按照工作原理可将其分为:固定筛、滚轴筛、摇动筛、转动筛(圆筒筛)、振动筛等。

筛分机上的工作部件称为筛面,物料沿筛面连续向前运动的过程中,粒度小于筛孔的部分物料透过筛孔成为筛下物;而粒度大于筛孔的部分物料则留在筛上,最终从筛分机排出而成为筛上物。

在筛分机入料中所含粒度大于筛孔的称为筛上粒级,小于筛孔的称为筛下粒级。

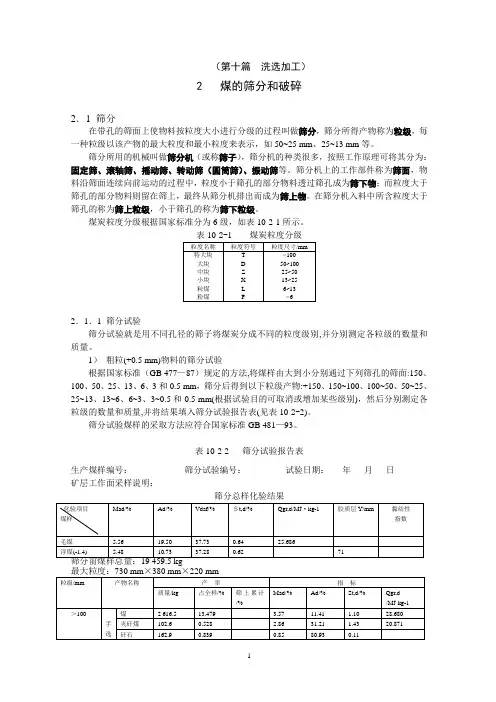

煤炭粒度分级根据国家标准分为6级,如表10-2-1所示。

表10-2-1 煤炭粒度分级2.1.1 筛分试验筛分试验就是用不同孔径的筛子将煤炭分成不同的粒度级别,并分别测定各粒级的数量和质量。

1)粗粒(+0.5 mm)物料的筛分试验根据国家标准(GB 477—87)规定的方法,将煤样由大到小分别通过下列筛孔的筛面:150、100、50、25、13、6、3和0.5 mm,筛分后得到以下粒级产物:+150、150~100、100~50、50~25、25~13、13~6、6~3、3~0.5和-0.5 mm(根据试验目的可取消或增加某些级别),然后分别测定各粒级的数量和质量,并将结果填入筛分试验报告表(见表10-2-2)。

筛分试验煤样的采取方法应符合国家标准GB 481—93。

表10-2-2 筛分试验报告表生产煤样编号:筛分试验编号:试验日期:年月日矿层工作面采样说明:筛分总样化验结果2)细粒(-0.5 mm)物料的筛分试验粒度小于0.5 mm级细煤粉的筛分试验按国家标准GB/T 19093—2003,采用标准筛进行。

通常,试验选用的筛号为32网目(0.5 mm)、60网目(0.25 mm)、115网目(0.125 mm)、200网目(0.075 mm)和325网目(0.045 mm)等。

破碎与筛分破碎作业按破碎产物的粒度不同分为粗碎,中碎,细碎,粉碎.破碎作业按其在选矿(煤)工艺中的作用不同可分为准备破碎,最终破碎。

破碎基本理论破碎理论是研究矿石在破碎过程中能量消耗与哪些因素有关,并确定外力破碎矿石时所做的功的学说,也叫破碎的功耗学说。

虽然人类使用破碎工具已有上千年的历史,但是,提出破碎理论还是19 世纪的事情。

在选矿厂中,40%-60%的动力消耗是在破碎和磨碎作业中,这必然引起人们的关注。

物料块破碎是沿最脆弱的断面裂开的。

这些脆弱断面在物料块被破碎后就不存在了,所以在物料破碎过程中,脆弱点和脆弱面逐渐消失。

随着物料粒度的减小,物料变得越来越坚固。

因而,破碎较小的物料时,消耗的能量就较多。

破碎物料块所消耗的功,一部分使被破碎的物料变形,并以热的形式散失于周围空间;另一部分则用于形成新表面,变成固体的自由表面能。

1 面积假说破碎理论的面积假说是由德国学者P.R.雷廷格(P.R.Rittinger)于1867年提出的,这是最早的系统的破碎理论。

事实上,物料表面上的质点与其内部的质点不同,物料表面相邻的质点不能使其平衡,故物料表面存在着不饱和能。

破碎过程使物料增加新的表面,为此雷廷格认为:物料破碎时,外力做的功用于产生新表面,即破碎功耗与破碎过程中物料新生成表面的面积成正比,或内力的单元功dA1与物料的破断面的面积增量dS成正比。

即:dA1=K1dS 式中K1-一比例系数.2 体积假说破碎的体积假说是由俄国学者吉尔皮切夫与德国学者基克各自独立提出的。

体积假说认为:将几何形状相似的同类物料破碎成几何形状也相似的产品时,其破碎功耗与被破碎物料块的体积或质量成正比,或内力的单元功dA2与破碎物料块的变形体积的微量dV 成正比。

根据体积假说,破碎功只与破碎比的体积假说与虎克定律有关。

3 裂缝假说裂缝假说是由 F.C.榜德( F.C.Bond )在整理了破碎与磨碎的经验资料后,于1952 年提出的介于面积假说和体积假说之间的一种破碎理论。