细菌耐药情况分析

- 格式:pptx

- 大小:2.72 MB

- 文档页数:39

XXXX年常见病原菌耐药分析1. 引言近年来,随着抗生素的广泛应用,病原菌的耐药性成为严重的公共卫生问题。

XXXX年,常见病原菌的耐药情况备受关注。

本文将对XXXX年常见病原菌的耐药性进行分析,并提出相应的对策。

2. 病原菌耐药性的现状2.1 病原菌耐药性的定义病原菌耐药性指的是病原微生物对于抗生素的抵抗能力,即使在抗生素治疗下病原菌仍然能够存活并繁殖。

2.2 XXXX年常见病原菌的耐药情况根据XXXX年的统计数据,常见的病原菌包括大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎链球菌等。

以下是这些病原菌在XXXX年的耐药情况统计:•大肠杆菌:对某抗生素耐药率达到XX%,对另一抗生素耐药率为XX%。

•金黄色葡萄球菌:对某抗生素耐药率达到XX%,对另一抗生素耐药率为XX%。

•肺炎链球菌:对某抗生素耐药率达到XX%,对另一抗生素耐药率为XX%。

3. 耐药机制分析3.1 基因突变一些病原菌通过突变其基因来产生抗药性,从而降低抗生素的作用。

3.2 耐药基因传播一些耐药基因能够水平传播,导致整个细菌群体的耐药性增加。

3.3 使用抗生素不当滥用或过度使用抗生素会导致病原菌快速产生耐药性。

4. 影响病原菌耐药性的因素4.1 抗生素的选择和使用不同的抗生素选择和使用方式会对病原菌耐药性产生影响。

4.2 环境因素环境中存在的抗生素压力和菌群竞争等因素也会对病原菌耐药性产生影响。

4.3 人类行为人类的行为习惯,例如滥用抗生素、不正确使用抗生素等都会导致病原菌耐药性增加。

5. 对策建议5.1 加强监测和报告建立完善的病原菌耐药性监测和报告系统,及时掌握病原菌耐药情况。

5.2 合理使用抗生素加强对医生和病患的抗生素使用教育,避免滥用和不正确使用抗生素。

5.3 发展新的抗菌药物加大对新型抗生素的研发力度,以应对病原菌耐药性的挑战。

5.4 加强卫生管理加强医疗机构和公共场所的清洁管理,减少病原菌传播的机会。

6. 结论XXXX年常见病原菌的耐药性是一个严重的公共卫生问题,需要采取多方面的对策来有效应对。

抗菌耐药性研究现状与应对策略分析一、引言随着人口增长、城市化、环境污染等社会因素的影响,细菌耐药性越来越成为全球性的公共卫生问题。

抗生素是人类对抗感染疾病的重要武器,但由于滥用和误用,导致了细菌的耐药性不断增强,严重威胁到人类健康。

本文旨在对抗菌耐药性的现状进行分析,阐述应对策略,为有效预防和控制细菌的抗药性提供参考。

二、抗菌耐药性现状抗菌耐药性是细菌在接触到抗生素后产生的能够对抗抗生素杀菌作用的能力,它是一种逐渐产生的现象。

根据世界卫生组织( WHO) 报告,全球每年有至少70万人死于抗菌耐药性相关的感染疾病,预计到2050年,每年的死亡人数可能增加到千万级别,这将严重挑战人类的生存环境。

目前,严重耐药的细菌感染病例不断增加,主要包括金黄色葡萄球菌、肺炎球菌、大肠杆菌等,其中金黄色葡萄球菌更是对各种抗生素的抗药性达到了令人惊异的水平。

越来越多的研究表明,这些耐药性细菌主要由于滥用和误用抗生素导致的。

三、抗菌耐药性的成因1、抗生素滥用人们对抗生素的滥用是导致抗菌耐药性的主要原因之一,包括以下几个方面:(1)患者自行服药;(2)患者要求医生开具抗生素;(3)医生用药不当;(4)畜牧业开展大规模预防用药等。

2、环境因素化学物质和重金属等环境因素可以降低人体免疫系统的抵抗力,使得人体更容易感染细菌,同时可以延长细菌感染期,增加耐药性细菌产生的机会。

3、国际旅游国际旅游可以促进病原体在不同地区之间的传播,使得来自不同地区的细菌相遇和交织,从而促进了抗菌耐药性的传播和扩散。

4、生物技术生物技术的快速发展和广泛应用也为抗菌耐药性的出现和扩散提供了新的机会。

在生物技术领域中,基因工程技术尤其是CRISPR-Cas9基因编辑技术的发展,为细菌抗耐药性的产生提供了新的途径,因此,随着CRISPR-Cas9基因编辑技术的应用范围不断扩大,抗菌耐药性问题也逐渐加剧。

四、抗菌耐药性应对策略1、加强公众教育应当通过宣传教育,引导公众合理使用抗生素,加强清洁卫生,预防传染病的发生。

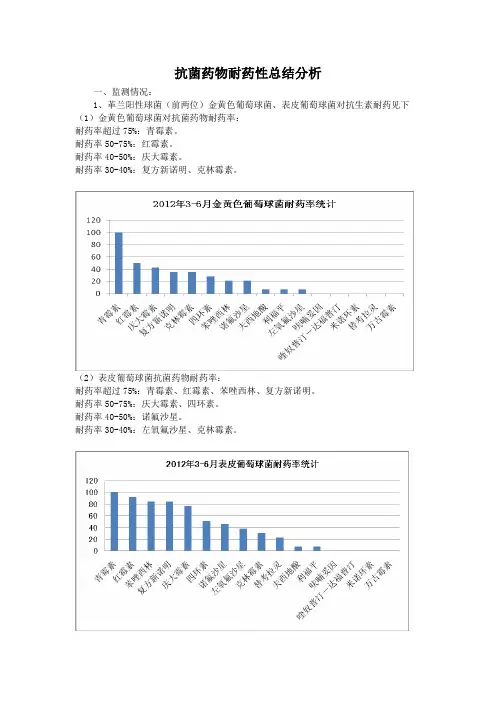

抗菌药物耐药性总结分析一、监测情况:1、革兰阳性球菌(前两位)金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌对抗生素耐药见下(1)金黄色葡萄球菌对抗菌药物耐药率:耐药率超过75%:青霉素。

耐药率50-75%:红霉素。

耐药率40-50%:庆大霉素。

耐药率30-40%:复方新诺明、克林霉素。

(2)表皮葡萄球菌抗菌药物耐药率:耐药率超过75%:青霉素、红霉素、苯唑西林、复方新诺明。

耐药率50-75%:庆大霉素、四环素。

耐药率40-50%:诺氟沙星。

耐药率30-40%:左氧氟沙星、克林霉素。

2、肠杆菌和其他革兰阴性杆菌对抗生素耐药率(1)大肠埃希菌对抗生素耐药率见下:耐药率超过75%:无。

耐药率50-75%:头孢噻吩、复方新诺明、庆大霉素、头孢呋辛。

耐药率40-50%:头孢他啶、环丙沙星、头孢噻肟、头孢吡肟、妥布霉素。

耐药率30-40%:哌拉西林、哌拉西林+他唑巴坦、替卡西林、替卡西林+棒酸。

(2)肺炎克雷伯菌肺炎亚种抗生素耐药率:耐药率超过75%:阿莫西林、替卡西林、哌拉西林。

耐药率50-75%:无。

耐药率40-50%:无。

耐药率30-40%:替卡西林+棒酸。

(3)阴沟肠杆菌抗生素耐药率:耐药率超过75%:阿莫西林、阿莫西林+棒酸、头孢噻吩、头孢西丁、头孢呋辛。

耐药率50-75%:替卡西林、替卡西林+棒酸。

耐药率40-50%:哌拉西林、头孢噻肟、头孢他啶、复方新诺明、妥布霉素、庆大霉素、奈替米星、头孢吡肟。

耐药率30-40%:无。

3、假单胞菌和非发酵菌抗生素耐药见下:(1)铜绿假单菌抗生素耐药率:耐药率超过75%:氨苄西林+舒巴坦、复方新诺明。

耐药率50-75%:无。

耐药率40-50%:无。

耐药率30-40%:头孢吡肟、头孢他啶、庆大霉素。

(2)鲍曼不动杆菌抗生素耐药率:耐药率超过75%:替卡西林、氨苄西林+舒巴坦、哌拉西林、哌拉西林+他唑巴坦、替卡西林+克拉维酸、头孢他啶、头孢吡肟、环丙沙星、复方新诺明。

耐药率50-75%:阿米卡星、庆大霉素、妥布霉素。

细菌耐药年度分析报告引言细菌耐药性是近年来全球性的重大公共卫生问题。

耐药细菌的出现对医疗系统和患者健康产生了严重威胁。

本年度分析报告旨在对全球细菌耐药性的情况进行分析,并提供相关数据和趋势,以帮助制定有效的控制措施和治疗策略。

数据来源本报告使用世界卫生组织(WHO)和各国公共卫生部门公布的相关数据进行分析。

数据涵盖了全球范围内不同地区和不同类型的细菌耐药性情况。

主要发现1. 抗生素使用量增加全球抗生素使用量持续增加,这导致了细菌耐药性的普遍扩散。

过度使用抗生素和不合理使用抗生素是耐药性形成的重要原因之一。

2. 耐药细菌的种类和分布耐药细菌主要包括分枝杆菌属(Mycobacterium tuberculosis)、肠杆菌属(Escherichia coli)和金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)等。

这些耐药细菌广泛分布于全球各地,已经成为严重的公共卫生问题。

3. 不同地区的耐药性差异不同地区的耐药性差异较大。

一些发展中国家和地区,由于医疗设施和资源的限制,耐药性问题更加突出。

而一些发达国家,由于抗生素使用合理和医疗制度完善,耐药性问题相对较低。

4. 多重耐药性多重耐药性是指细菌对多种抗生素同时产生耐药性。

目前,多重耐药细菌已经在全球范围内普遍存在,对治疗带来了巨大的挑战。

5. 耐药性对公共卫生和经济的影响细菌耐药性不仅对公共卫生产生了严重的影响,而且对经济造成了巨大的负担。

治疗耐药细菌感染的费用高昂,并导致患者的疗效下降和长期护理的需要增加。

对策和建议为了应对细菌耐药性问题,采取以下对策和建议:1. 加强监测和报告:建立国际合作机制,加强对细菌耐药性的监测和报告,及时获取数据并对其进行分析和评估。

2. 合理使用抗生素:加强对医务人员和患者的抗生素使用管理和教育,避免过度使用和不合理使用抗生素。

3. 发展新型抗生素和治疗方案:鼓励和支持科研机构和制药公司研发新型抗生素,并加强对新抗生素的监管和使用。

2020年第二季度多重耐药菌监测分析为确保我院临床抗菌药物合理使用,减少或减缓耐药菌株的产生,根据《卫生部办公厅关于抗菌药物临床应用管理有关问题的通知》(卫办医政发﹛2009﹜38号)、《抗菌药物临床应用指导原则》《医院感染监测规范》等规定和要求,院感科对2020年第二季度微生物送检标本及药敏结果进行了分析总结,供各临床科室参考,并请按相关规范正确选择、使用抗菌药物。

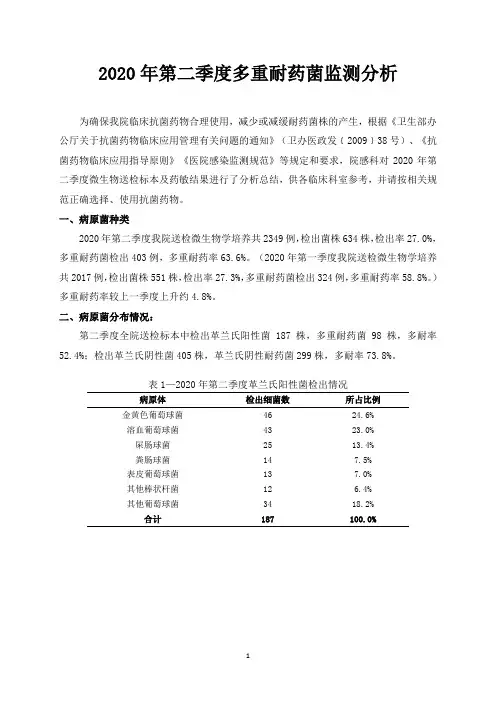

一、病原菌种类2020年第二季度我院送检微生物学培养共2349例,检出菌株634株,检出率27.0%,多重耐药菌检出403例,多重耐药率63.6%。

(2020年第一季度我院送检微生物学培养共2017例,检出菌株551株,检出率27.3%,多重耐药菌检出324例,多重耐药率58.8%。

)多重耐药率较上一季度上升约4.8%。

二、病原菌分布情况:第二季度全院送检标本中检出革兰氏阳性菌187株,多重耐药菌98株,多耐率52.4%;检出革兰氏阴性菌405株,革兰氏阴性耐药菌299株,多耐率73.8%。

表1—2020年第二季度革兰氏阳性菌检出情况病原体检出细菌数所占比例金黄色葡萄球菌46 24.6%溶血葡萄球菌43 23.0%屎肠球菌25 13.4%粪肠球菌14 7.5%表皮葡萄球菌13 7.0%其他棒状杆菌12 6.4%其他葡萄球菌3418.2%合计187 100.0%图1—2020年第二季度革兰阳性菌构成表2—2020年第二季度革兰氏阴性菌检出情况病原体 检出细菌数所占比例 铜绿假单胞菌 11528.4% 肺炎克雷伯菌 111 27.4% 大肠埃希菌 93 23.0% 鲍曼不动杆菌 52 12.8% 其他阴性菌 34 8.4% 合计405100.0%图2—2020年第二季度革兰阴性菌构成三、送检标本检出菌情况:临床送检标本共2349例,检出菌634例,检出率27.0%,多耐数403例,多耐率63.6%,具体情况,见表3.表3—2020年第二季度各标本检出菌情况标本送检数检出数检出率(%) 多耐数多耐率(%)痰37028075.6817963.93血14061148.117969.3尿20311657.17662.5分泌物634063.52460导管尖端401025990其他2677427.73678.6合计234963426.9940363.56四、科室多重耐药菌感染情况:多重耐药菌感染前6名依次是:ICU128例,呼吸内科一14例,创面修复5例,神经外科一、神经外科二、神经外科三各4例。

2014年第三季度多重耐药菌监测情况分析与对策院感科检验科药学部2014年7-9月份共监测多重耐药感染或定植患者80例次,涉及22个科室。

检出多重耐药菌96 株(含重复送检),占全院送检有临床意义的细菌总数阳性比例的16.45%,同比上升2.22个百分点;其中院内感染多重耐药菌17株,占多耐菌株的17.71%。

一、多重耐药菌分离通报2014年7月至9月共计分离多重耐药菌71株。

主要分布在ICU、泌尿外科、呼吸内科及神经外科等。

二、前五位的多重耐药菌株标本分布表一:2014年第三季度前五位多耐菌株标本统计细菌名称标本名称痰液尿液分泌物血液引流液脓液其他金黄色葡萄球菌 3 1 15 2 1大肠埃希菌 2 10 4 2 1 1 肺炎克雷伯 9 5 3 1 凝固酶阴性葡萄球菌 11 6 3 11 鲍氏不动杆菌61三、多重耐药菌中发生院内感染科室分布表二:2014年第三季度多耐院内感染菌种及感染部位科室统计科室 菌种例数院感部位脑外 嗜麦芽窄食单胞菌 1 肺炎骨二 MRSA 1 Ⅰ类表浅切口感染 普外东 肺炎克雷伯 1 Ⅱ类表浅切口感染 普外西 肺炎克雷伯 1 Ⅱ类深部切口感染 肝胆 肺炎克雷伯 呼吸机相关性肺炎 MRSA 1 Ⅰ类深部切口感染 心胸外科 阴沟肠杆菌 1 Ⅱ类腔隙感染泌外 大肠埃希菌 3 Ⅱ类深部切口感染2例、泌尿道感染1例 肾内 肺炎克雷伯 1 肺炎 凝固酶阴性葡萄球菌 1 皮肤感染 血液肿瘤 凝固酶阴性葡萄球菌 1 败血症 神内西流感嗜血杆菌 1 下呼吸道感染 ICUCR-AB1 下呼吸道感染 肺炎克雷伯 1 下呼吸道感染 MRSA1 血管相关性感染图二、2014年第二季度与第三季度常见多耐菌院内感染检出变化2014年第二季度与第三季度常见多耐菌院内感染检出变化1234567MRSA肺炎克雷伯阴沟肠杆菌大肠埃希菌屎肠球菌CR-AB2014第二季度2014第三季度四、多重耐药菌病例用药合理性情况本季度共审核使用抗菌药物的多耐病例70份,其中用药合理病例66份,用药合理率为94.29%。

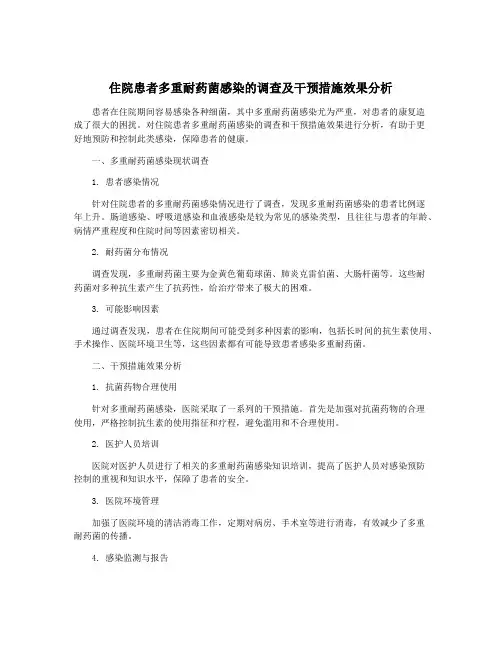

住院患者多重耐药菌感染的调查及干预措施效果分析患者在住院期间容易感染各种细菌,其中多重耐药菌感染尤为严重,对患者的康复造成了很大的困扰。

对住院患者多重耐药菌感染的调查和干预措施效果进行分析,有助于更好地预防和控制此类感染,保障患者的健康。

一、多重耐药菌感染现状调查1. 患者感染情况针对住院患者的多重耐药菌感染情况进行了调查,发现多重耐药菌感染的患者比例逐年上升。

肠道感染、呼吸道感染和血液感染是较为常见的感染类型,且往往与患者的年龄、病情严重程度和住院时间等因素密切相关。

2. 耐药菌分布情况调查发现,多重耐药菌主要为金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、大肠杆菌等。

这些耐药菌对多种抗生素产生了抗药性,给治疗带来了极大的困难。

3. 可能影响因素通过调查发现,患者在住院期间可能受到多种因素的影响,包括长时间的抗生素使用、手术操作、医院环境卫生等,这些因素都有可能导致患者感染多重耐药菌。

二、干预措施效果分析1. 抗菌药物合理使用针对多重耐药菌感染,医院采取了一系列的干预措施。

首先是加强对抗菌药物的合理使用,严格控制抗生素的使用指征和疗程,避免滥用和不合理使用。

2. 医护人员培训医院对医护人员进行了相关的多重耐药菌感染知识培训,提高了医护人员对感染预防控制的重视和知识水平,保障了患者的安全。

3. 医院环境管理加强了医院环境的清洁消毒工作,定期对病房、手术室等进行消毒,有效减少了多重耐药菌的传播。

4. 感染监测与报告建立了感染监测与报告制度,对患者感染情况进行及时监测和报告,保证了感染信息的及时反馈和处理。

5. 患者个人防护加强对患者个人的感染预防教育,提高了患者对多重耐药菌感染的认识和自我防护意识,有助于降低感染风险。

经过一段时间的干预措施的实施,对多重耐药菌感染的效果进行了分析。

1. 感染率下降通过对感染情况的跟踪监测发现,多重耐药菌感染的患者比例明显下降,说明干预措施取得了一定的效果。

2. 抗生素使用率下降经过抗菌药物合理使用的宣传和指导,抗生素的使用指征和疗程得到了规范,抗生素使用率下降,有助于减少多重耐药菌感染的风险。

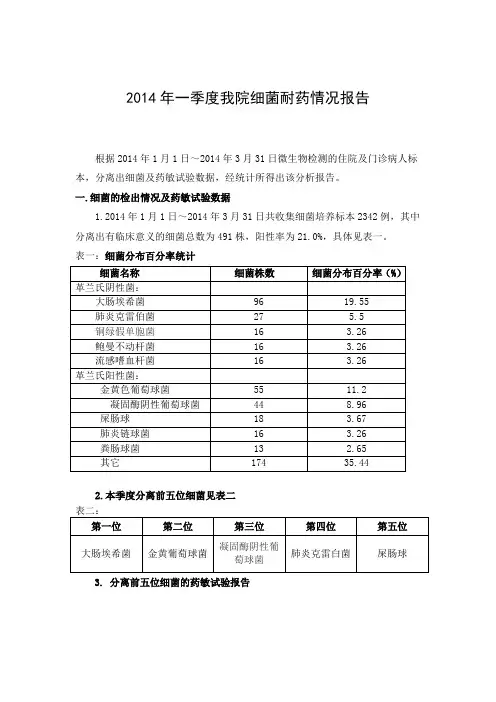

2014年一季度我院细菌耐药情况报告根据2014年1月1日~2014年3月31日微生物检测的住院及门诊病人标本,分离出细菌及药敏试验数据,经统计所得出该分析报告。

一.细菌的检出情况及药敏试验数据1.2014年1月1日~2014年3月31日共收集细菌培养标本2342例,其中分离出有临床意义的细菌总数为491株,阳性率为21.0%,具体见表一。

表一:细菌分布百分率统计2.本季度分离前五位细菌见表二3. 分离前五位细菌的药敏试验报告细菌试验采用“梅里埃”药敏板或采用K-B法。

根据CLSI标准对临床常用抗生素进行药敏试验,对试验中涉及较多的20多种抗生素进行统计分析。

具体见表三。

表三:分离前五位细菌对临床常用抗生素的耐药率二、根据《我院细菌耐药预警机制》对分离前五位细菌耐药情况的分析1、大肠埃希菌(96株):耐药率>75%的药物:氨苄西林(89.4%);耐药率>50%的药物:复方新诺明(71.1%)、头孢噻吩(68.8%)、头孢噻肟(61.0%);耐药率>40%的药物:左氧氟沙星(42.1%);耐药率>30%的药物:氨曲南(31.9%)、庆大霉素(38.2%);耐药率〈30%即敏感率较高的药物依次为:亚胺培南(0%)、头孢哌酮舒巴坦(2.1%)、哌拉西林他唑巴坦(2.5%)、阿米卡星(7.1%)、磷霉素(8.3%)、呋喃妥因(11.7%)、头孢西丁(14.9%)、阿莫西林克拉维酸(22.8%)、头孢吡肟(25.3%)、头孢他啶(26.9%)。

注:与2014年四季度相比,庆大霉素、氨苄西林、头孢他啶的耐药率有所下降,降幅分别为13.1%、8.1%、7.7%。

2、金黄色葡萄球菌(55株):耐药率>75%的药物:青霉素(88.5%);耐药率>50%的药物:阿奇霉素(64.8%);耐药率>40%的药物:克林霉素(40.7%);耐药率>30%的药物:头孢西丁(34.5%)、左氧氟沙星(30.0%);耐药率〈30%即敏感率较高的药物依次为:万古霉素(0%)、利奈唑胺(0%)、复方新诺明(4.3%)、利福平(20.4%)、庆大霉素(23.9%)、头孢噻吩(24.2%)。

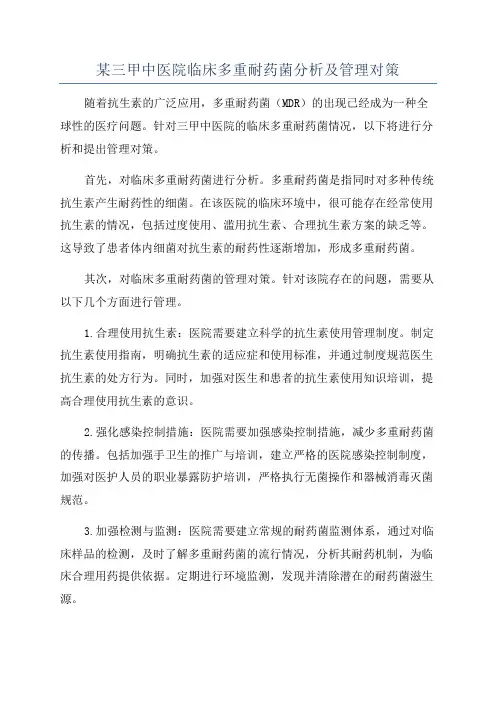

某三甲中医院临床多重耐药菌分析及管理对策随着抗生素的广泛应用,多重耐药菌(MDR)的出现已经成为一种全球性的医疗问题。

针对三甲中医院的临床多重耐药菌情况,以下将进行分析和提出管理对策。

首先,对临床多重耐药菌进行分析。

多重耐药菌是指同时对多种传统抗生素产生耐药性的细菌。

在该医院的临床环境中,很可能存在经常使用抗生素的情况,包括过度使用、滥用抗生素、合理抗生素方案的缺乏等。

这导致了患者体内细菌对抗生素的耐药性逐渐增加,形成多重耐药菌。

其次,对临床多重耐药菌的管理对策。

针对该院存在的问题,需要从以下几个方面进行管理。

1.合理使用抗生素:医院需要建立科学的抗生素使用管理制度。

制定抗生素使用指南,明确抗生素的适应症和使用标准,并通过制度规范医生抗生素的处方行为。

同时,加强对医生和患者的抗生素使用知识培训,提高合理使用抗生素的意识。

2.强化感染控制措施:医院需要加强感染控制措施,减少多重耐药菌的传播。

包括加强手卫生的推广与培训,建立严格的医院感染控制制度,加强对医护人员的职业暴露防护培训,严格执行无菌操作和器械消毒灭菌规范。

3.加强检测与监测:医院需要建立常规的耐药菌监测体系,通过对临床样品的检测,及时了解多重耐药菌的流行情况,分析其耐药机制,为临床合理用药提供依据。

定期进行环境监测,发现并清除潜在的耐药菌滋生源。

4.引入新技术和新抗生素:鉴于多重耐药菌对传统抗生素的耐药性,医院应积极引进新技术和新抗生素来对抗多重耐药菌。

包括使用分子生物学技术,快速检测和鉴定多重耐药菌,以及引入新型抗菌药物和疫苗等手段。

总之,三甲中医院临床多重耐药菌分析及管理对策需要从合理使用抗生素、强化感染控制措施、加强检测与监测、引入新技术和新抗生素等方面综合考虑。

重视临床多重耐药菌问题,制定相应的管理措施,将有助于减少多重耐药菌的传播,提高临床治疗效果,保障患者的安全与健康。

多重耐药菌感染的病例分析和治疗建议1. 病例背景多重耐药菌是指对多种抗生素产生耐药性的细菌,这使得感染难以治疗,并增加了患者的病死率。

本文档旨在分析一例多重耐药菌感染病例,并提供相应的治疗建议。

2. 病例概述患者,男,56岁,因发热、咳嗽、咳痰等症状入院。

患者有慢性支气管炎病史,曾使用多种抗生素治疗。

入院时,患者体温高达38.5℃,咳嗽剧烈,咳黄色黏痰。

3. 检查结果- 血液检查:白细胞计数升高,中性粒细胞比例升高。

- 影像学检查:肺部感染表现。

- 细菌培养及药敏试验:培养出多重耐药菌,对多种抗生素耐药。

4. 病例分析根据患者的病史、临床表现和检查结果,诊断为多重耐药菌感染。

多重耐药菌的产生与细菌的耐药机制有关,主要包括以下几点:1. 细菌产生β-内酰胺酶,分解β-内酰胺类抗生素,使其失去活性。

2. 细菌改变药物靶点,使抗生素无法与靶点结合,从而失去抗菌作用。

3. 细菌增加药物外排泵的表达,将抗生素排出细胞外,降低细胞内抗生素浓度。

5. 治疗建议针对多重耐药菌感染,治疗原则如下:1. 停止使用已知的耐药抗生素,避免进一步加重耐药性。

2. 根据药敏试验结果,选择敏感抗生素进行治疗。

若药敏试验结果尚未出来,可参考国内外指南,选择可能敏感的抗生素。

3. 联合使用抗生素,以提高治疗效果。

可采用两种或多种抗生素联合使用,但需注意药物相互作用。

4. 给予患者支持治疗,如补液、营养支持等,提高患者免疫力。

5. 针对患者慢性支气管炎病史,给予相应的治疗措施,如吸入性皮质激素、长效β2受体激动剂等。

6. 注意事项1. 在治疗过程中,密切监测患者病情变化,如体温、咳嗽、咳痰等症状是否缓解,以及血常规等检查结果。

2. 遵循抗生素使用原则,避免不必要的抗生素使用,减少耐药菌的产生。

3. 加强医院感染管理,提高医护人员对多重耐药菌的认识,防止交叉感染。

7. 结论多重耐药菌感染的治疗具有挑战性,需根据患者具体情况,选择敏感抗生素进行治疗,并联合使用抗生素以提高治疗效果。

第1篇随着抗生素的广泛应用,多重耐药菌(MDRO)的感染已成为全球公共卫生领域的重要问题。

本年度,我国某三甲医院对多重耐药菌感染进行了深入的分析,以下是对本年度多重耐药菌感染情况的总结与分析。

一、多重耐药菌感染现状根据本年度收集的198份多重耐药革兰氏阴性杆菌病例,多重耐药革兰氏阴性杆菌占革兰氏阴性杆菌总数的25.10%。

其中,MDRO院内获得性感染占30.66%,院外获得性感染占69.33%。

呼吸科MDRO革兰氏阴性菌以院外菌株为主,ICU和神经外科MDRO革兰氏阴性菌则以院内菌株为主。

痰标本培养出多重耐药革兰氏阴性杆菌的比例最高,其次是尿液、血液等。

二、多重耐药菌感染危险因素本年度分析发现,老年人合并多系统疾病、有抗菌药物使用史的患者,以及有医院感染史的患者,多重耐药菌感染的风险较高。

此外,MDRO的传播途径主要包括接触传播、空气传播和消化道传播。

三、多重耐药菌耐药机制本年度分析发现,多重耐药菌的耐药机制主要包括以下几种:1. 靶位改变:细菌通过改变抗生素靶位,降低抗生素的抗菌活性。

2. 酶抑制:细菌产生酶,如β-内酰胺酶、氨基糖苷类抗生素钝化酶等,使抗生素失去活性。

3. 药物外排:细菌通过外排泵将抗生素排出细胞外,降低抗生素的浓度。

4. 细胞壁保护:细菌通过改变细胞壁结构,增加抗生素的穿透性。

四、多重耐药菌感染控制措施针对多重耐药菌感染,本年度采取了一系列控制措施:1. 加强监测:定期对医院感染科、呼吸科、ICU等科室进行多重耐药菌监测,及时掌握细菌耐药率和耐药谱。

2. 合理使用抗菌药物:遵循抗菌药物临床应用指南,合理选择抗菌药物,避免滥用和过度使用。

3. 严格执行手卫生和隔离措施:加强医护人员手卫生培训,严格执行隔离措施,防止MDRO的传播。

4. 加强医院感染控制:加强医院环境卫生管理,定期进行消毒,降低MDRO的传播风险。

五、总结本年度多重耐药菌感染情况表明,MDRO感染已成为我国医院感染的重要问题。

细菌耐药现状和耐药机制分析细菌耐药是指细菌对抗生素的抗性增强,从而导致抗生素失去疗效。

耐药问题已经成为全球性的公共卫生挑战,给医疗领域和人类健康带来了严重影响。

本文将对细菌耐药的现状和耐药机制进行详细分析。

1.细菌耐药的现状:细菌耐药已成为一种全球性的流行病,对人类健康和医疗系统造成了巨大的影响。

据世界卫生组织(WHO)的数据,每年因细菌耐药导致的死亡人数高达70万人。

而且,随着时间的推移,细菌耐药的情况不断加剧,目前已有超过20种细菌对至少一种抗生素产生耐药。

一些耐药细菌还能通过基因转移的方式传播耐药性,增加了控制和治疗它们的难度。

2.细菌耐药的机制:(1)突变:细菌通过突变产生抗药性,使其能够抵抗抗生素的杀菌作用。

突变可能发生在细菌的DNA中,导致产生新的蛋白质,从而改变细菌的代谢途径或细胞结构,使其对抗生素不敏感。

(2)水解酶产生:一些细菌能够产生水解酶,将抗生素分解为无害的物质,从而避免其杀菌作用。

例如,一些细菌能够产生β-内酰胺酶,分解β-内酰胺类抗生素,如青霉素。

(3)靶标修饰:有些细菌通过改变抗生素的结合靶点来减少其效果。

例如,耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌能够改变其靶点,从而使得甲氧西林无法结合并抑制葡萄球菌的生长。

(4)药物泵:细菌可以表达药物泵,将抗生素从细菌细胞中泵出,从而减少抗生素在细菌内的浓度,降低其杀菌效果。

常见的药物泵包括多药耐药泵(MDR泵)和外膜通道蛋白(OMP)。

(5)抗生素的选择压力:不当或滥用抗生素的使用会增加细菌暴露在抗生素的选择压力下,从而促进耐药基因的选择和传播。

当细菌面临抗生素时,仅有少数表达抗生素耐药基因的细菌能够存活下来,并转移这些基因给后代细菌。

3.应对细菌耐药的策略:(1)合理使用抗生素:遵循医生的建议,正确使用抗生素,避免滥用和不当使用,减少细菌面临选择压力的机会。

(2)开发新型抗生素:鉴于细菌耐药的增加,迫切需要开发新型抗生素来对抗耐药细菌的威胁。

耐药分析报告1. 引言耐药现象是指细菌、病毒或其他微生物对抗生素或其他药物的敏感性降低或完全失效的情况。

耐药的出现给医疗行业和公共卫生带来了极大的困扰,因为这使得原本有效的治疗手段变得无效,给患者的健康和生命安全带来了威胁。

为了更好地了解和监测耐药现象,本报告对耐药进行分析,以期提供有关耐药情况的详细信息和应对措施。

2. 检测方法耐药的检测方法多种多样,包括传统的药敏试验、分子生物学方法和基因测序等。

在本次耐药分析中,我们采用了药敏试验的方法来评估细菌对不同抗生素的耐受性。

药敏试验通过培养细菌并观察其生长情况来确定细菌对不同抗生素的敏感性。

3. 样本信息耐药分析所需的样本通常是来自患者的体液或组织样本。

在本次分析中,我们选取了100个患者的尿液样本作为研究对象。

这100个样本来自不同性别和年龄段的患者,涵盖了不同地区的人群。

4. 耐药情况分析4.1 抗生素耐药性分析通过对100个样本进行药敏试验,我们得到了不同细菌对抗生素的耐药性数据。

我们将这些数据进行统计和分析,得出以下结果:抗生素名敏感菌株数量(个)耐药菌株数量(个)敏感菌株比例A 70 30 70.0%B 55 45 55.0%C 80 20 80.0%D 60 40 60.0%从上表可以看出,不同抗生素的敏感菌株比例存在差异。

抗生素C对细菌的敏感性最高,敏感菌株比例达到80.0%,而抗生素B的敏感菌株比例最低,只有55.0%。

4.2 耐药菌株分布情况分析我们进一步分析了不同细菌耐药菌株的分布情况。

结果如下:细菌种类耐药菌株数量(个)细菌菌株A 10细菌菌株B 15细菌菌株C 20细菌菌株D 25细菌菌株E 30细菌菌株E是样本中耐药菌株数量最多的,达到了30个,而细菌菌株A的耐药菌株数量最少,只有10个。

5. 耐药管理建议根据耐药情况的分析结果,我们提出以下耐药管理的建议:•加强对抗生素的合理使用宣传教育,提高患者和医生对抗生素滥用的认识,避免不必要的抗生素使用。

第1篇随着抗生素的广泛应用,多重耐药菌(MDRO)的感染问题日益凸显,已成为全球公共卫生领域的重要挑战。

本年度,我国医疗机构对多重耐药菌的监测、防控和研究取得了显著成果,以下是对本年度多重耐药菌情况的总结分析。

一、多重耐药菌的分布与流行趋势1. 病原菌种类多样化:本年度,我国医疗机构监测到的多重耐药菌种类不断增加,主要包括耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)、耐碳青霉烯类鲍曼不动杆菌(CRABA)、耐碳青霉烯类铜绿假单胞菌(CRPAE)等。

2. 感染部位广泛:多重耐药菌感染可累及人体各个部位,如呼吸道、泌尿道、皮肤等,其中肺部感染和尿路感染较为常见。

3. 流行趋势持续:本年度,多重耐药菌感染在医疗机构中呈现持续上升趋势,尤其是MRSA和CRABA的检出率逐年上升。

二、多重耐药菌的防控措施1. 加强监测与报告:医疗机构应建立完善的MDRO监测系统,对疑似病例进行及时报告和调查,以掌握MDRO的分布和流行趋势。

2. 实施消毒隔离措施:对MDRO感染患者进行隔离治疗,严格执行手卫生、环境消毒等感染控制措施,以降低交叉感染风险。

3. 合理使用抗菌药物:加强抗菌药物的临床应用管理,遵循抗菌药物合理使用原则,避免滥用和不当使用。

4. 开展科研攻关:加大MDRO防控科研力度,探索新型抗菌药物和防控策略,为临床治疗提供有力支持。

三、多重耐药菌的研究进展1. 耐药机制研究:通过对MDRO耐药基因的鉴定和解析,揭示其耐药机制,为研发新型抗菌药物提供理论依据。

2. 比较基因组学研究:利用比较基因组学技术,分析MDRO的遗传背景和进化关系,为防控策略制定提供科学依据。

3. 疫苗研发:针对MDRO疫苗的研发取得一定进展,有望为预防MDRO感染提供新的手段。

四、总结与展望本年度,我国在多重耐药菌防控和研究中取得了一定的成果,但仍面临诸多挑战。

未来,应继续加强MDRO监测、防控和科研工作,提高公众对MDRO的认识,共同应对这一全球公共卫生挑战。

细菌耐药现状和耐药机制分析细菌耐药是指细菌对抗药物的能力增强,导致常规使用的抗生素无法有效治疗细菌感染。

细菌耐药现状严峻,已经成为全球公共卫生的重要问题。

耐药机制主要包括基因突变、基因转移和生物膜防御三个方面。

首先,基因突变是导致细菌耐药的一个主要机制。

细菌具有高度的遗传多样性,进化速度快,因此可能在其基因组中出现突变,导致产生耐药菌株。

一些突变会导致细菌产生耐药性的蛋白质,例如通过改变靶点来减少药物结合,或通过改变药物进入或排出细菌的方式来降低药物的疗效。

此外,基因突变还可以导致产生酶,分解抗生素,从而使其失去杀菌活性。

其次,基因转移也是细菌耐药的一种重要机制。

细菌具有水平基因转移的能力,即一些抗药基因可以通过质粒、转座子等方式在细菌菌群之间传递。

这种转移可以发生在同种细菌之间,也可以发生在不同种细菌之间。

基因转移的方式包括共轭、转化和转导。

共轭是通过质粒的直接接触传递基因,转化是通过细菌从环境中摄取外源DNA,转导是通过噬菌体或其他病毒样粒子传递基因。

通过基因转移,一些细菌可以获得抗生素抵抗基因,从而表现出耐药性。

最后,细菌耐药还与生物膜的形成和防御有关。

生物膜是细菌聚集生长形成的一种复杂结构,能够保护其内部细菌免受外界压力和抗生素的侵袭。

生物膜可以通过调节细菌内部的生物化学过程,使其对抗生素均衡化学物质释放以及细菌自身的“外围刚性”的调节来提高细菌的耐药性。

细菌耐药现状非常严峻。

一些原本可以有效治疗感染的常规抗生素已经失去了对细菌的杀菌能力,导致细菌感染难以治愈。

例如,MRSA(耐甲氧西林金黄色葡萄球菌),VRE(耐万古霉素肠球菌)以及XDR-TB(极耐多药结核杆菌)等耐药菌在全球范围内广泛传播。

细菌耐药的主要原因是滥用和不当使用抗生素,包括对抗生素的过度使用、患者自行使用、青少年依赖抗生素、农业和养殖业中过量使用抗生素等。

耐药性的传播也受到医院感染和多种抗生素广泛使用的限制。

为了解决细菌耐药问题,需要多方合作,包括合理使用抗生素、加强感染控制、开发新的抗生素、研究耐药机制以及开展细菌耐药监测等。

分析抗菌药物耐药性与防控策略一、抗菌药物耐药性的分析近年来,随着抗菌药物的广泛应用,抗菌药物耐药性问题日趋突出。

抗菌药物耐药性是指细菌对抗菌药物产生了一定程度的抵抗能力。

这一现象严重威胁着公共卫生安全,使得许多常见疾病难以治疗。

下面将从原因、影响和趋势三个方面进行分析。

1. 原因分析1.1 滥用和过度使用:滥用和过度使用抗菌药物是导致耐药性发展的主要原因之一。

在医院和家庭中,由于患者需求或医务人员不合理开具处方,大量使用无需或低需量的抗生素,导致细菌逐渐产生耐受性。

1.2 不良制度与管理:缺乏正确而严格的制度与管理也是导致耐药问题加剧的原因之一。

密切合作、跨界监管以及强化对非法销售伪劣抗菌药品行为的打击都是必不可少的措施。

1.3 培养环境改变:现代生活节奏的加快使得人们生活中抗菌药物过度使用已成为习惯。

再加上公共环境和康复场所耐药细菌的传播,导致更多的人暴露在抗菌药物耐药性的风险下。

2. 影响分析2.1 丧失疾病控制能力:抗菌药物失效会给全球范围内许多疾病,如结核病、性病等的防治带来极大困扰;手术、移植和癌症化疗等医疗过程都离不开抗生素的应用,当这些常见操作因耐药性而受影响时,将对人类健康产生巨大威胁。

2.2 经济负担加重:抗菌药物失去了治疗效果意味着需要更昂贵、更复杂的治疗方法。

同时,由于全球低收入人口缺乏对其合适使用和监督方面防范体系,这也将增加其经济负担。

2.3 疾病传播蔓延:耐药细菌及其带有抗菌基因的耐药基因传播将增加这些病原体对全球范围内流行性传染病的威胁。

这种可能性使得控制传染病变得异常困难。

3. 趋势分析3.1 抗菌药物广泛使用: 预计未来几十年,抗菌药物的需求仍然巨大。

不论是在医疗领域还是农业和养殖产业中,人们普遍会延续大量使用抗菌药品,其中就包括了滥用和过度使用。

3.2 新型耐药基因出现:新型耐药细菌与新型抗生素相互作用会引发新一轮的博弈。

而且在旧有的环境中,这些非常规典型的“进化”途径将加速并导致更多网络共享时刻造成更广泛和更持久的问题。