第八章 黄棕壤和黄褐土

- 格式:ppt

- 大小:2.77 MB

- 文档页数:19

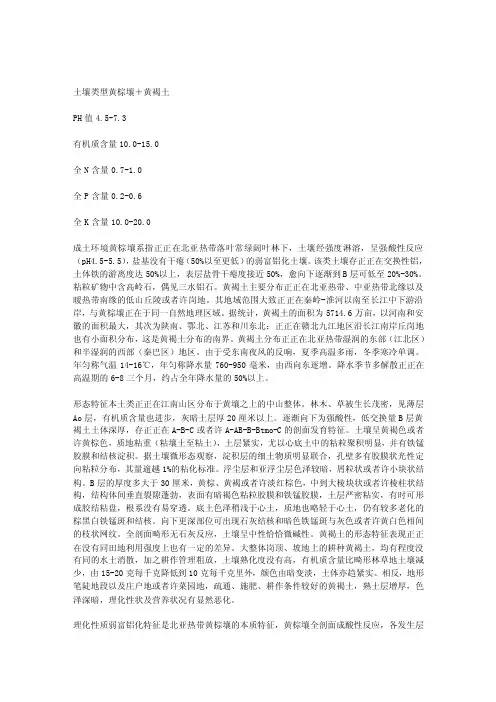

土壤类型黄棕壤+黄褐土PH值4.5-7.3有机质含量10.0-15.0全N含量0.7-1.0全P含量0.2-0.6全K含量10.0-20.0成土环境黄棕壤系指正正在北亚热带落叶常绿阔叶林下,土壤经强度淋溶,呈强酸性反应(pH4.5-5.5),盐基没有干瘪(50%以至更低)的弱富铝化土壤。

该类土壤存正正在交换性铝,土体铁的游离度达50%以上,表层盐骨干瘪度接近50%,愈向下逐渐到B层可低至20%-30%。

粘粒矿物中含高岭石,偶见三水铝石。

黄褐土主要分布正正在北亚热带、中亚热带北缘以及暖热带南缘的低山丘陵或者许岗地。

其地域范围大致正正在秦岭-淮河以南至长江中下游沿岸,与黄棕壤正在于同一自然地理区域。

据统计,黄褐土的面积为5714.6万亩,以河南和安徽的面积最大,其次为陕南、鄂北、江苏和川东北;正正在赣北九江地区沿长江南岸丘岗地也有小面积分布,这是黄褐土分布的南界。

黄褐土分布正正在北亚热带湿润的东部(江北区)和半湿润的西部(秦巴区)地区。

由于受东南夜风的反响,夏季高温多雨,冬季寒冷单调。

年匀称气温14-16℃,年匀称降水量760-950毫米,由西向东逐增。

降水季节多解散正正在高温期的6-8三个月,约占全年降水量的50%以上。

形态特征本土类正正在江南山区分布于黄壤之上的中山整体。

林木、草被生长茂密,见薄层Ao层,有机质含量也进步,灰暗土层厚20厘米以上。

逐渐向下为强酸性,低交换量B层黄褐土土体深厚,存正正在A-B-C或者许A-AB-B-Btmo-C的剖面发育特征。

土壤呈黄褐色或者许黄棕色,质地粘重(粘壤土至粘土),土层紧实,尤以心底土中的粘粒聚积明显,并有铁锰胶膜和结核淀积。

据土壤微形态观察,淀积层的细土物质明显联合,孔壁多有胶膜状光性定向粘粒分布,其量逾越1%的粘化标准。

浮尘层和亚浮尘层色泽较暗,屑粒状或者许小块状结构。

B层的厚度多大于30厘米,黄棕、黄褐或者许淡红棕色,中到大棱块状或者许棱柱状结构,结构体间垂直裂隙蓬勃,表面有暗褐色粘粒胶膜和铁锰胶膜,土层严密粘实,有时可形成胶结粘盘,根系没有易穿透。

河南省的土壤分析河南省的主要土壤类型:主要是棕壤,黄褐土,棕壤,褐土,潮土,砂姜黑土,水稻土。

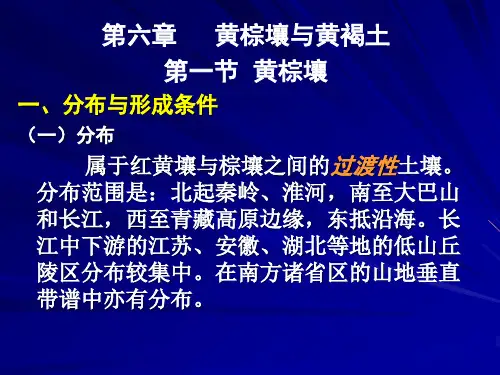

下面就从其分布,性质,利用改良这几个方面一一介绍,(一)黄棕壤:黄棕壤是黄红壤与棕壤之间过渡性土类。

其在我国分布范围大致为:北起秦岭、淮河,南到大巴山和长江,西自青藏高原东南边缘,东至长江下游地带。

黄棕壤分布于亚热带北缘。

这里夏季高温,具有亚热带特点;冬季寒冷,具有暖温带特点。

年平均气温为15~18℃,≥10℃的积温为4500~5300℃,无霜期210~250天,年降水量为750~1000毫米,山区大于1000毫米。

地带性植被是落叶阔叶林,但杂生有常绿阔叶树种。

成土母质在山地多为花岗岩、千枚岩、砂页岩风化物,在岗地为下蜀黄土。

河南省主要分布在南阳盆地和桐柏山地,信阳县、光山、商城、新县、罗山、固始、潢川、唐河、南召、西峡、内乡、桐柏、镇平、淅川、卢氏、舞钢、鲁山、嵩县。

性质:脱盐基酸化和弱脱硅富铝化,体现过渡特点。

粘化作用明显:形成大量粘粒并产生明显淋淀粘化,形成粘化层(Bt)。

有机质和全氮含量变化大,自然植被下的表土层为20~40g /kg,耕地土壤表层一般仅10g/kg左右。

利用改良:黄棕壤多分布在低山丘陵、农业历史悠久的地区,丘陵区还可种植茶、桑、发展果园,平缓丘陵区,可作为农业生产基地,适于稻、麦、棉和油料等作物的生长。

黄棕壤属于淋溶土,受水分淋溶作用强,自然土壤肥力较高,耕种后肥力易于下降,若植被保护不好,易发生水土流失,因此应注意水土保持,发展灌溉和防止内涝,增施有机肥或种植绿肥,培肥土壤。

地形平缓多为农耕地,山地黄棕壤则是用材林和经济林的重要生产基地。

利用上应注意多种经营和综合开发。

低山丘陵荒地的上半坡土层浅薄,可栽植耐瘠的马尾松、刺。

槐、山杨和桦木等,下半坡和坡麓土层较深厚,可以发展栓皮栎、麻栎、杉木等,也可辟为茶园或栽植油茶、油桐、毛竹、棕榈等经济林木。

(二)黄褐土:黄褐土主要分布在北亚热带、中亚热带北缘以及暖温带南缘的低山丘陵或岗地。

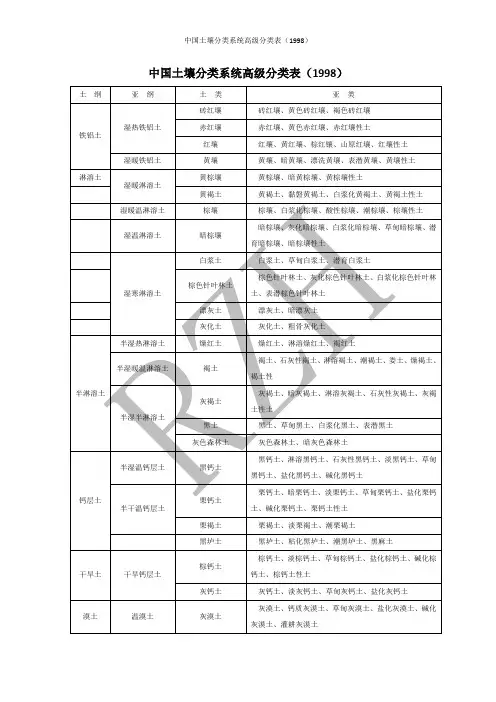

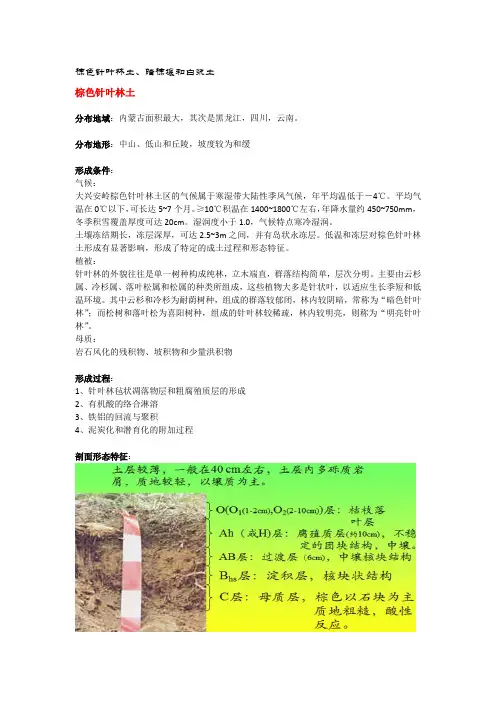

⼆、淋溶⼟纲⼟壤淋溶⼟纲⼟壤主要包括黄棕壤、黄褐⼟、棕壤、暗棕壤、⽩浆⼟、棕⾊针叶林⼟六个⽅⾯⼟类。

(1)黄棕壤代码:B11。

黄棕壤是黄红壤与棕壤之间过渡型⼟类。

分布地区:北起秦岭、淮河,南到⼤巴⼭和长江,西⾃青藏⾼原东南边缘,东⾄长江下游地带。

主要特征:黄棕壤的形成过程,既具有黄壤与红壤富铝化作⽤的特点,⼜具有棕壤粘化作⽤的特点。

呈弱酸性反应,⾃然肥⼒⽐较⾼。

(2)黄褐⼟代码:B12。

分布地区:黄褐⼟主要分布在北亚热带、中亚热带北缘以及暖温带南缘的低⼭丘陵或岗地。

其地域范围⼤致在秦岭-淮河以南⾄长江中下游沿岸,与黄棕壤处于同⼀⾃然地理区域。

主要特征:黄褐⼟⼟体深厚,⼟壤呈黄褐⾊或黄棕⾊,质地粘重(粘壤⼟⾄粘⼟),⼟层紧实,尤以⼼底⼟中的粘粒聚积明显,并有铁锰胶膜和结核淀积,⼟壤呈中性偏微碱性。

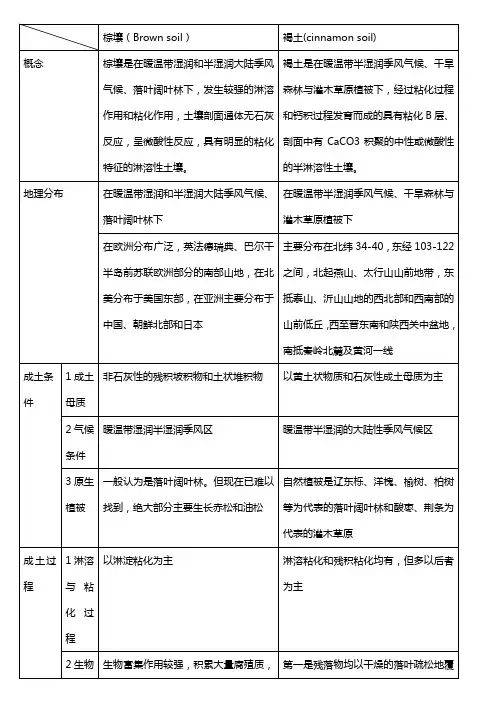

(3)棕壤代码:B21。

棕壤也称棕⾊森林⼠,是暖温带落叶阔叶林和针阔混交林下形成的⼟壤。

分布地区:主要分布⼲⼭东半岛和辽东半岛,在褐⼟地带的垂直带上亦有分布。

主要特征:⼟壤中的粘化作⽤强烈,还产⽣较明显的淋溶作⽤,使钾、钠、钙、镁都被淋失,粘粒向下淀积。

⼟层较厚,质地⽐较粘重,表层有机质含量较⾼,呈微酸性反应(4)暗棕壤代码:B31。

暗棕壤也称暗棕⾊森林上,是温带针阔叶混交林下形成的⼟壤。

分布地区:主要分布在东北地区。

其次在暖温带⼭地的垂直带。

在东北地区,暗棕壤是⾯积的⼀个⼟类,分布于⼤兴安岭东坡、⼩兴安岭、张⼴才岭和长⽩⼭等地。

主要特征:⼟壤呈酸性反应,它与棕壤⽐较,表层有较丰富的有机质,腐殖质的积累量多,是⽐较肥沃的森林⼟壤。

(5)⽩浆⼟代码:B32。

⽩浆⼟是发育于温带和暖温带湿润季风⽓候条件下,有周期性滞⽔淋溶的⼟壤。

分布地区:⽩浆⼟主要分布于半⼲旱和湿润⽓候之间的过渡地带,世界各地都有存在。

中国主要分布在⿊龙江东部、东北部和吉林东部,以三江平原最为集中。

主要特征:在腐殖质层下有⼀灰⽩⾊的紧实亚表层,即⽩浆层,厚20~40厘⽶。

重庆市土壤类型一、土壤类型紫色土、水稻土、黄壤、红壤、黄棕壤、棕壤、黄褐土、新积土、山地草甸土、石灰(岩)土、粗骨土等。

二、分布特点1. 紫色土:是重庆市分布面积最广的土类,面积为273.73万hm2,占全市土地面积的33.22%。

主要分布在西部丘陵地区及中部的涪陵、南川、丰都和东部的云阳、忠县、万州、开县一带。

在中低山处呈块状分布,大多分布于海拔800m以内。

紫色土成土母质为紫色砂、页、泥岩,由于原生植被已破坏,经长期开垦,上部发生层流失殆尽,留下与母岩性质相近的紫色土层,故称作紫色土。

更具体地说紫色土是亚热带湿润气候条件下,由紫色岩石风化形成的幼年土壤。

2. 水稻土:重庆市水稻土面积为125.8万hm2,占全市土地面积的15.27%。

由于水稻土是以栽培水稻为中心发育而成的土壤,因而其分布范围决定于水稻的分布。

主要分布于我市海拔800m以下的河谷阶地、丘陵、平坝、低山。

水稻土分布上限在綦江县万隆乡李公坝,海拔为1400m。

水稻土是在自然土或旱作土基础上,经长期种稻和水耕熟化而成的人工水成土壤。

遍布我市河谷阶地、丘陵山区。

我市水稻土起源于紫色土、黄壤、新积土、石灰(岩)土、红壤等。

3. 黄壤:黄壤是重庆市重要的土壤资源,其面积237.16万hm2,占土地总面积的28.78%。

主要分布在海拔高度<1500m的低、中山及丘陵地带和长江及其支流沿岸的二、三、四、五级阶地上。

其中以海拔400m~1200m的分布面积最大,占黄壤总面积的75.22%。

黄壤是重庆市山区的重要旱粮和多经用地,同时也是重要的林业基地。

黄壤是重庆市山区的重要旱粮和多经用地,同时也是林业基地。

栽培作物主要是玉米、小麦、红苕、洋芋、多种蔬菜及茶树。

自然植被为常绿阔叶林与针阔混交林、次生林主要为马尾松、松栎栲属、香樟等乔木及种类繁多的竹林、灌木与草本植物。

4. 黄棕壤:面积为65.12万hm2,占全市土地面积的7.90%。

集中分布于海拔1400m~2100m的中山上。

第三节 黄棕壤 一、黄棕壤的分布和形成条件黄棕壤共有面积798.6万亩,占安徽省土壤总面积的5.14%,主要分布在北纬33°以南,31°以北的广大丘陵区,大致在沿淮平原与湖泊洼地以南,宣城的水阳,芜湖的湾、新港,无为的牛埠,桐城的孔城、范岗一线与大别山南麓以北广大地区,大别山南麓海拔450~1000米和皖南海拔600~1000米中山区也有黄棕壤分布。

黄棕壤处于北亚热带湿润地区,夏季高温多雨,有亚热带气候特点,冬季寒冷干旱,具有暖温带气候特点,年均气温14~16℃,无霜期为230~250天,〉10℃积温4800~5000℃,年均降水量900~1200毫米,在中山区,随着海拔升高,降雨有明显增加,气温逐渐下降。

黄棕壤地区地带性植被为落叶——常绿阔叶混交林,主要落叶阔叶树种有栓皮栎、小叶栎、麻栎、山槐、枫杨、茅栗等,常绿阔叶树种有青冈栎、苦槠、甜槠、大叶冬青、石楠等,主要次生的或人工栽培的树种有枫香、马尾松、杉等。

黄棕壤的成土母质主要为残、坡积物,母岩有花岗岩、片麻岩、安山岩、页岩、千枚岩、石英岩、砂岩等。

··25 二、黄棕壤的形成特点〔粘化作用〕黄棕壤中原生矿物转变为次生矿物较快,粘粒的形成和移动淀积成为土壤发育过程中的显著特点,淀积层粘粒含量最高,黄棕壤发育过程中同时存在着淀积粘化和残积粘化过程。

〔弱富铝化作用〕黄棕壤发育过程中受到较强的风化和淋溶作用,风化淋溶系数为0.35~0.47,风化淋溶指数为0.69~0.98,风化度为0.99~1.75。

土体中碱金属和碱土金属含量受到不同程度淋洗而低于母质或母岩,二氧化硅含量减少,氧化铁、铝含量增加,两者富集系数分别为2.0和1.14,土壤粘粒部分的硅铝率为2.8,土壤发育中具有弱度脱硅富铝作用。

〔有机质累积作用〕黄棕壤分布地区,气温较高,降水丰富,植物生长量大,为土壤提供的有机质较多。

在自然植被下,土壤具有覆盖层和腐殖质层。

湖北省土壤状况湖北省土壤类型较为复杂,主要有水稻土、潮土、黄棕壤、黄褐土、石灰(岩)土、红壤、黄壤及紫色土等,这8个土类占全省总耕地面积的%。

其中水稻土占总耕地面积%,潮土%,黄棕壤占%,其他5个土类的面积占总耕地面积比均小于5%。

水稻土是湖北省面积最大,贡献最多的耕作土壤,盛产粮、油,占全省粮食产量70%。

潮土是湖北省重要的生产粮、棉、油的土壤,本区域所产棉花占全省棉花产量80%以上。

黄棕壤广泛分布于我省的鄂西南山区和鄂北地区,是小麦、玉米、棉花、豆类、茶叶、烟叶等粮经作物的重要产区。

湖北省红壤主要分布于鄂东南海拨800米以下低山、丘陵或垅岗和鄂西南海拨500米以下丘陵、丘陵台地或盆地。

该分布区包括咸宁地区和鄂西自治州各县市,以及黄石、鄂州、武昌、汉阳、洪山、圻春、浠水、武穴、黄梅、石首、公安、松滋、枝域等县(市、区)。

红壤营养状况是有机质含量较低,严重缺磷、硼,大部分缺氮、钾,局部缺锌、铜、锰、铁。

湖北省黄壤分布于鄂西南(鄂西自治洲和宜昌地区)海拨500-1200米的中山区,居基带红壤之上,册地黄棕壤之下。

其分面下限阪峰较高,群山较低。

主要分面地域表现为“四大块,四河谷”,“四大块”指恩施-建始盆地,来凤盆地、黄陵背斜中心区和枝城、长阳与五渔洋关之间的三角地带。

“四河谷”指长江西陵河谷清江河谷鹤嵝水谷和咸丰唐岩河谷。

土壤层次分异明显,呈酸性,有机质含量较高,平均比红壤高%,其它矿质氧分与红壤相近或略丰,富铝化作用、淋溶作用和粘粒淀积现象较为明显。

本省黄棕壤分布于该省各地、市、州,其中,以郧阳、黄冈、宜昌、孝感、襄樊等地的面积较大。

多表现较为严重的水土侵蚀,该土壤的农业垦种历史较长,利用方式多种多样,结构面上经常覆有铁、锰胶膜或结核。

一般质地粘重,土体紧实。

黄褐土集中分布在襄樊、郧阳及荆州北部,多地处海拔800米以下的低山、丘岗、盆地及平坝阶地。

该土壤的质地较为粘重,整个土体结构紧实,难犁难耙,不易拿墒情。