(完整版)高中地理鲁教版必修二知识点,推荐文档

- 格式:pdf

- 大小:445.04 KB

- 文档页数:6

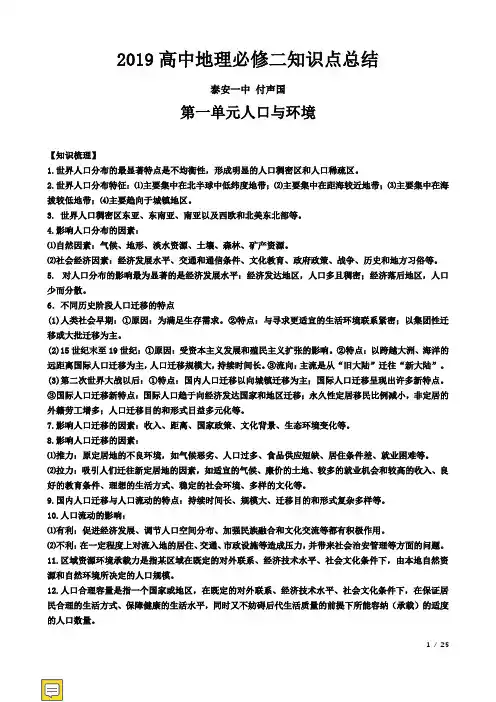

2019高中地理必修二知识点总结泰安一中付声国第一单元人口与环境【知识梳理】1.世界人口分布的最显著特点是不均衡性,形成明显的人口稠密区和人口稀疏区。

2.世界人口分布特征:⑴主要集中在北半球中低纬度地带;⑵主要集中在距海较近地带;⑶主要集中在海拔较低地带;⑷主要趋向于城镇地区。

3. 世界人口稠密区东亚、东南亚、南亚以及西欧和北美东北部等。

4.影响人口分布的因素:⑴自然因素:气候、地形、淡水资源、土壤、森林、矿产资源。

⑵社会经济因素:经济发展水平、交通和通信条件、文化教育、政府政策、战争、历史和地方习俗等。

5. 对人口分布的影响最为显著的是经济发展水平:经济发达地区,人口多且稠密;经济落后地区,人口少而分散。

6.不同历史阶段人口迁移的特点(1)人类社会早期:①原因:为满足生存需求。

②特点:与寻求更适宜的生活环境联系紧密;以集团性迁移或大批迁移为主。

(2)15世纪末至19世纪:①原因:受资本主义发展和殖民主义扩张的影响。

②特点:以跨越大洲、海洋的远距离国际人口迁移为主,人口迁移规模大,持续时间长。

③流向:主流是从“旧大陆”迁往“新大陆”。

(3)第二次世界大战以后:①特点:国内人口迁移以向城镇迁移为主;国际人口迁移呈现出许多新特点。

③国际人口迁移新特点:国际人口趋于向经济发达国家和地区迁移;永久性定居移民比例减小,非定居的外籍劳工增多;人口迁移目的和形式日益多元化等。

7.影响人口迁移的因素:收入、距离、国家政策、文化背景、生态环境变化等。

8.影响人口迁移的因素:⑴推力:原定居地的不良环境,如气候恶劣、人口过多、食品供应短缺、居住条件差、就业困难等。

⑵拉力:吸引人们迁往新定居地的因素,如适宜的气候、廉价的土地、较多的就业机会和较高的收入、良好的教育条件、理想的生活方式、稳定的社会环境、多样的文化等。

9.国内人口迁移与人口流动的特点:持续时间长、规模大、迁移目的和形式复杂多样等。

10.人口流动的影响:⑴有利:促进经济发展、调节人口空间分布、加强民族融合和文化交流等都有积极作用。

![鲁教版高中地理必修二知识点[大全]](https://uimg.taocdn.com/9882e811dc36a32d7375a417866fb84ae45cc33c.webp)

鲁教版高中地理必修二知识点[大全]第一篇:鲁教版高中地理必修二知识点[大全]知识给人以爱,给人以光明,给人以智慧,应该说知识就是幸福,因为有了知识,就是摸到了有史以来人类活动的脉搏,否则就不懂人类生命的音乐!下面小编给大家分享一些鲁教版高中地理必修二知识,希望能够帮助大家,欢迎阅读!鲁教版高中地理必修二知识1工业区位因素1、影响工业区位的因素(1)自然因素:矿产、土地、水源、气候等。

(2)经济因素——接近原料、燃料(如有色金属冶炼、重化工基地)、市场——节省运费。

(3)劳力和技术:需要大量劳动力的工业,工资在产品成本中的比例较高(劳动密集型工业),工厂要布局在有大量廉价劳动力的地方。

技术密集型工业要靠近高等教育和科技发达的地方。

(4)工农业基础和协作条件:包括生产协作和社会协作。

(5)环境:工业布局要注意经济效益、社会效益和环境效益。

★工业布局中的环境因素:①风向,分为三种情况:有大气污染的工厂应位于居民区主导风的下风向、季风对吹风向的垂直方向、最小风频的上风向。

②水源:有水污染应的位于居民区的下游,生产中对水质要求高的应位于居民区的上游。

③离城市距离:有污染的不能在城区内,有大气污染的应位于城市热力环流圈以外。

2、工业区位因素的变化:(1)原料地对工厂的影响逐渐减弱,市场对工厂区位的影响在逐渐加强。

原因:工业所用的原料范围越来越广,交通运输条件的改善。

(2)交通运输:沿海沿江的港口、铁路枢纽、高速公路沿线地区,对工业具有很大的吸引力(近年来,一些发达国家交通运输已相当完善,交通运输不再成为他们考虑的主要因素)。

(3)信息通信网络的通达性作为工业区位因素的重要性越来越突出。

(4)劳动力素质的影响逐渐增强。

3、工业区位指向类型(1)原料指向型:①工业特点:原料不便长距离运输或运输原料成本高。

②区位选择原则:接近原料产地。

③主要工业部门:采掘工业、制糖业、水产品加工业、水果加工业等。

(2)动力指向型:①工业特点:需消耗大量能源。

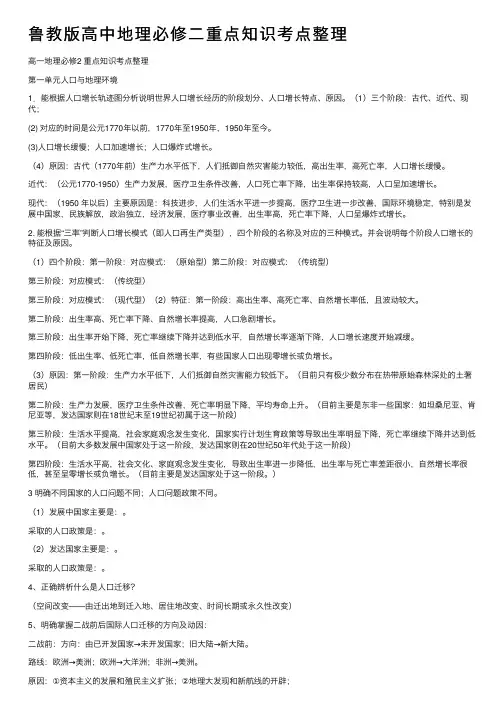

鲁教版⾼中地理必修⼆重点知识考点整理⾼⼀地理必修2 重点知识考点整理第⼀单元⼈⼝与地理环境1.能根据⼈⼝增长轨迹图分析说明世界⼈⼝增长经历的阶段划分、⼈⼝增长特点、原因。

(1)三个阶段:古代、近代、现代;(2) 对应的时间是公元1770年以前,1770年⾄1950年,1950年⾄今。

(3)⼈⼝增长缓慢;⼈⼝加速增长;⼈⼝爆炸式增长。

(4)原因:古代(1770年前)⽣产⼒⽔平低下,⼈们抵御⾃然灾害能⼒较低,⾼出⽣率,⾼死亡率,⼈⼝增长缓慢。

近代:(公元1770-1950)⽣产⼒发展,医疗卫⽣条件改善,⼈⼝死亡率下降,出⽣率保持较⾼,⼈⼝呈加速增长。

现代:(1950 年以后)主要原因是:科技进步,⼈们⽣活⽔平进⼀步提⾼,医疗卫⽣进⼀步改善,国际环境稳定,特别是发展中国家,民族解放,政治独⽴,经济发展,医疗事业改善,出⽣率⾼,死亡率下降,⼈⼝呈爆炸式增长。

2. 能根据“三率”判断⼈⼝增长模式(即⼈⼝再⽣产类型),四个阶段的名称及对应的三种模式。

并会说明每个阶段⼈⼝增长的特征及原因。

(1)四个阶段:第⼀阶段:对应模式:(原始型)第⼆阶段:对应模式:(传统型)第三阶段:对应模式:(传统型)第三阶段:对应模式:(现代型)(2)特征:第⼀阶段:⾼出⽣率、⾼死亡率、⾃然增长率低,且波动较⼤。

第⼆阶段:出⽣率⾼、死亡率下降、⾃然增长率提⾼,⼈⼝急剧增长。

第三阶段:出⽣率开始下降,死亡率继续下降并达到低⽔平,⾃然增长率逐渐下降,⼈⼝增长速度开始减缓。

第四阶段:低出⽣率、低死亡率,低⾃然增长率,有些国家⼈⼝出现零增长或负增长。

(3)原因:第⼀阶段:⽣产⼒⽔平低下,⼈们抵御⾃然灾害能⼒较低下。

(⽬前只有极少数分布在热带原始森林深处的⼟著居民)第⼆阶段:⽣产⼒发展,医疗卫⽣条件改善,死亡率明显下降,平均寿命上升。

(⽬前主要是东⾮⼀些国家:如坦桑尼亚、肯尼亚等,发达国家则在18世纪末⾄19世纪初属于这⼀阶段)第三阶段:⽣活⽔平提⾼,社会家庭观念发⽣变化,国家实⾏计划⽣育政策等导致出⽣率明显下降,死亡率继续下降并达到低⽔平。

新鲁教版高中地理必修二知识点

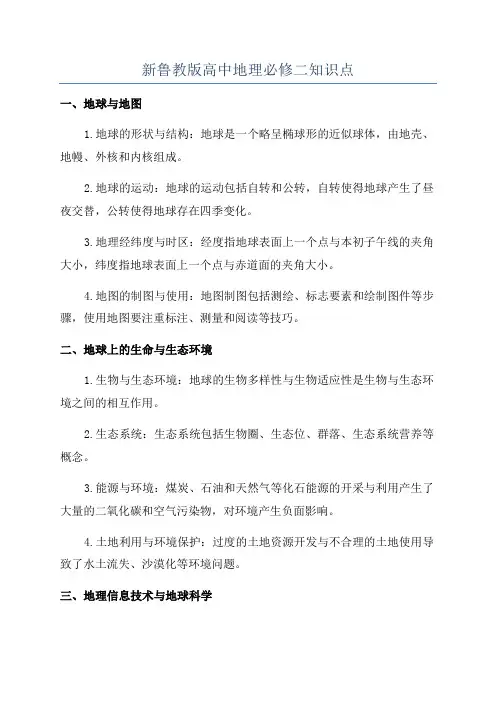

一、地球与地图

1.地球的形状与结构:地球是一个略呈椭球形的近似球体,由地壳、地幔、外核和内核组成。

2.地球的运动:地球的运动包括自转和公转,自转使得地球产生了昼夜交替,公转使得地球存在四季变化。

3.地理经纬度与时区:经度指地球表面上一个点与本初子午线的夹角大小,纬度指地球表面上一个点与赤道面的夹角大小。

4.地图的制图与使用:地图制图包括测绘、标志要素和绘制图件等步骤,使用地图要注重标注、测量和阅读等技巧。

二、地球上的生命与生态环境

1.生物与生态环境:地球的生物多样性与生物适应性是生物与生态环境之间的相互作用。

2.生态系统:生态系统包括生物圈、生态位、群落、生态系统营养等概念。

3.能源与环境:煤炭、石油和天然气等化石能源的开采与利用产生了大量的二氧化碳和空气污染物,对环境产生负面影响。

4.土地利用与环境保护:过度的土地资源开发与不合理的土地使用导致了水土流失、沙漠化等环境问题。

三、地理信息技术与地球科学

1.地球信息系统:地球信息系统是指将地理空间信息和属性信息进行有效整合、分析、查询等处理的系统。

2.遥感技术:遥感技术是通过在地球空间利用航天器、飞机和卫星等远距离获取地球表面和大气层遥感数据的技术。

3.地球科学研究:地球科学包括地质学、气象学、海洋学等学科,研究地球的形成、发展和变化。

第一单元人口与地理环境★人口增长模式的主要特点及地区分布特点★不同国家的人口问题★引起人口迁移的因素①自然生态因素: 气候、土壤、水和矿产资源、自然灾害等等②经济因素:地区间经济发展水平的差异(经济发展、城市化、区域开发、大型工程建设等)是引起人口迁移的重要原因。

一般经济落后地区迁出率高, 而发达地区迁入率较高。

③政治因素: 国家政策(如深圳的崛起)、战争(战争难民)等④社会文化因素: 文化教育、家庭婚姻、宗教信仰、种族民族等。

★我国的民工流★影响人口分布的地理因素1.自然环境因素: 是最基本因素, 主要包括地形、气候、水资源和土壤、矿产资源等。

2、社会经济因素:主要包括生产力发展水平、生产活动方式、交通运输条件以及文化教育状况等。

其中, 生产力发展水平对人口分布的影响最为显著。

3、政治文化因素:有时甚至可在较短时间内改变人口分布状况。

此外, 宗教信仰、文化习俗、科技发展水平、政府的人口与发展政策以及历史因素等, 也都对人口分布产生影响。

★我国的人口分布特点①东部地区人口多, 西部地区人口少;②沿海、沿江、沿湖的平原地区人口多, 内陆干旱的高山、高原地区人口少;③经济发达和交通便利的地区人口多, 经济落后、交通闭塞的地区人口少;④汉族居民集中的地区人口多, 大部分少数民族地区人口少。

★环境人口容量与人口合理容量。

1.①环境人口容量是指特定地区的资源与环境, 在维持最低生存标准的情况下, 所能承受的最大人口数量, 是个警戒值。

16亿②人口合理容量则是指在环境承载力范围之内, 有效和持续地利用资源、环境并获得最大经济效益的情况下, 一个地区所能容纳的人口数量。

最适宜人口数量。

8-9亿2、影响环境人口容量的因素: ①资源丰富程度②科技发展水平③经济发达程度④对外开放程度⑤人口受教育水平(正相关)⑥消费水平(负相关)。

3、我国的人口合理容量:根据我国的地理国情, 坚定不移的实施“控制人口数量, 提高人口素质”的基本国策, 努力提高科技水平, 提高资源利用率和资源管理水平, 使人口增长与资源利用、环境保护相协调。

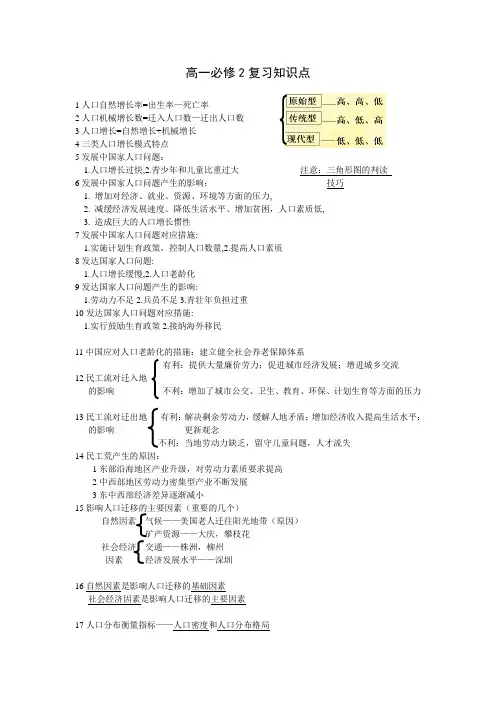

高一必修2复习知识点1人口自然增长率=出生率—死亡率2人口机械增长数=迁入人口数—迁出人口数3人口增长=自然增长+机械增长4三类人口增长模式特点5发展中国家人口问题:1.人口增长过快,2.青少年和儿童比重过大注意:三角形图的判读6发展中国家人口问题产生的影响:技巧1. 增加对经济、就业、资源、环境等方面的压力,2. 减缓经济发展速度、降低生活水平、增加贫困,人口素质低,3. 造成巨大的人口增长惯性7发展中国家人口问题对应措施:1.实施计划生育政策,控制人口数量,2.提高人口素质8发达国家人口问题:1.人口增长缓慢,2.人口老龄化9发达国家人口问题产生的影响:1.劳动力不足2.兵员不足3.青壮年负担过重10发达国家人口问题对应措施:1.实行鼓励生育政策2.接纳海外移民11中国应对人口老龄化的措施:建立健全社会养老保障体系有利:提供大量廉价劳力;促进城市经济发展;增进城乡交流12民工流对迁入地的影响不利:增加了城市公交、卫生、教育、环保、计划生育等方面的压力13民工流对迁出地有利:解决剩余劳动力,缓解人地矛盾;增加经济收入提高生活水平;的影响更新观念不利:当地劳动力缺乏,留守儿童问题,人才流失14民工荒产生的原因:1东部沿海地区产业升级,对劳动力素质要求提高2中西部地区劳动力密集型产业不断发展3东中西部经济差异逐渐减小15影响人口迁移的主要因素(重要的几个)自然因素气候——美国老人迁往阳光地带(原因)矿产资源——大庆,攀枝花社会经济交通——株洲,柳州因素经济发展水平——深圳16自然因素是影响人口迁移的基础因素社会经济因素是影响人口迁移的主要因素17人口分布衡量指标——人口密度和人口分布格局18世界人口分布格局:主要集中在中低纬度的大陆沿海的平原地区19中国人口分布特点:东多西少;平原多,山地、高原少发达地区多,落后地区少汉族集中区多,少数民族区少20人口分界线:“黑河—腾冲”线(东侧多,西侧少)21人口分布影响因素1、自然因素——影响人口分布的最基本因素气候、地形、水资源和土壤、矿产资源2、社会经济因素——生产力发展水平对人口分布的影响最为显著生产力发展水平、生产活动方式、交通运输条件22人口容量与人口合理容量人口容量:当地最大人口数 中国——16亿人口合理容量:当地最适宜人口数 中国——8~9亿环境人口容量制约因素: 资源——最主要因素,正相关(正比) 科技发展水平——重要因素,正相关(正比)消费水平——重要因素,负相关(反比)23城市是社会生产力发展到一定阶段的产物24城市化的表现:(重点)①城市人口增加②城市用地规模扩大③城市人口在总人口中的比重上升——城市化的最主要标志25发达国家城市化的特点①起步早②城市化水平高(一般超过70%)③出现了逆城市化现象——原因:①人们对环境质量要求提高。

2015鲁教版地理必修二知识点总结2015鲁教版地理第二册必修二知识点总结第一单元人口与地理环境1.自然增长率=出生率-死亡率自然增长率>0,=0,<0,人口总量分别增加不变减少2、发达国家和发展中国家人口问题、影响、措施①发展中国家人口问题:出生率高、自然增长快、上年儿童比重过大。

影响:加大了资源、环境和社会就业、医疗卫生、教育等方面的压力。

经济增长缓慢,造成生态环境恶化。

措施:计划生育②发达国家人口问题:人口增长缓慢和人口老龄化。

影响:劳动力短缺,政府财政压力增大。

造成社会需求不旺,影响经济增长。

青壮年负担过重。

措施:鼓励生育、延迟退休、接纳海外移民和外籍劳工。

③我国的人口问题:人口基数大,增长数量高。

人口老龄化。

性别结构不合理,男性比例偏高。

人口素质较低。

措施:计划生育。

延迟退休,完善社会养老体系。

打击非法胎儿鉴定。

发展教育,提高人口素质。

3、人口迁移与流动①15-16世纪由旧大陆流向新大陆,由已开发地区向未开发地区迁移。

②二战后由发展中国家流向发达国家。

永久性定居移民所占比例减少,短期流动人口增多。

迁移形式多样化。

③欧洲由迁出区→迁入区。

美国仍然是主要的迁入国。

拉美由迁入区→迁出区。

中东等石油国家成为迁入区。

④20世纪60到70年代美国东北部迁往西部和南部的原因?东北部地区纬度较高,气候较冷湿,环境污染严重;南部和西部建立新兴工业部门,增加了就业.发展了旅游业,并且阳光充足,环境污染少,因而吸引了大批人口.4、人口迁移对地理环境的影响①对迁出地:可以缓解当地的人地矛盾,对合理利用剩余劳动力、提高经济收入、保护生态环境产生积极作用。

但人才外流,劳动力减少。

②对迁入地、:提高城市化水平,促进经济发展。

补充了劳动力,节省了教育和技术培训费用。

但对交通、城市、经济生活秩序造成压力,易自生排外情绪。

5、世界人口主要分布在西欧(资本主义发展早,工商业发达)、南亚和东亚(自然条件优越,历史悠久,农业发达)、北美五大湖地区(工业和金融业发达)6、影响人口分布的因素自然环境因素;①地形②气候(主要通过气温和降水影响人口分布,降水影响植被分布,间接影响人口分布)③水资源和土壤(人口的分布很大程度上取决于水源的分布)④矿产资源社会经济因素:①生产力的发展水平(最显著)②生产活动方式③交通运输条件④政治⑤文化⑥科技7、为什么非洲自然增长率高,欧洲自然生长率低?①非洲:经济、科技、医疗进步,人口死亡率下降,但未实施计划生育政策、人口出生率高,成为自然增长率最高的大洲。

鲁教版地理必修二重点知识第一单元:人口与环境第一节:人口分布影响人口分布的自然因素和社会因素自然因素影响人口分布的自然因素包括气候、地形、水资源和土壤、森林和矿产资源等。

气候温暖、降水适中的地区适宜人类居住和生产,因此人口分布较为集中。

人类活动大多集中在平原及低山、丘陵地区,因为气候适宜,土壤肥沃,交通便利,适合人类生产和生活。

高原地区和高山地区气候寒冷,交通不便,人口稀少或无人定居。

江河湖泊等天然水体能够为人类提供生活水源,便利水运,沿岸地区往往人口稠密。

在干旱地区,人们逐水而居,人口聚居区依水源呈点状、线状、片状分布。

土壤肥沃区农业发达,人口稠密。

森林、矿产资源等也是影响人口分布的因素。

自然因素对人口分布的意义自然因素对人口分布的意义包括为人类提供基本的生存空间、为人类提供生产和生活的物质资源、对人口的宏观格局产生重要影响。

社会经济因素社会经济因素也是影响人口分布的因素。

经济发达地区人口多而稠密,经济落后地区人口少而分散,以自然经济为主的乡村人口分散,城镇地区以第二、三产业为主,人口稠密。

交通和通信发达地区人口多,交通和通信落后地区人口少。

文化教育、政府政策、地方俗、战争、历史因素也会影响人口分布。

第二节:人口迁移影响人口迁移的推力和拉力影响人口迁移的推力包括原居住地气候恶劣、人口过多、食品供应短缺、居住条件差、就业困难、生态环境恶化和收入低等因素。

影响人口迁移的拉力包括新居住地适宜的气候、廉价的土地、较多的就业机会、较高的收入、良好的教育条件、理想的生活方式、稳定的社会环境和多样的文化等因素。

影响人口迁移的主要因素影响人口迁移的主要因素包括自然因素、社会经济因素、政策因素和生态环境因素。

自然因素包括气候、土壤、水资源、矿产资源和自然灾害。

社会经济因素包括经济、交通与通信、文化与教育、婚姻与家庭、社会环境和距离因素等。

政策因素包括政策、战争、宗教迫害、政治中心改变等。

生态环境因素包括生态环境的差异和生态环境恶化等。

鲁科版高一地理必修二知识点总结归纳总

复习提纲

第一部分:自然地理

1. 陆地与海洋

- 世界陆地分布

- 世界海洋分布

- 陆地的特征和变化

- 海洋的特征和变化

2. 必修地域

- 亚洲地域

- 欧洲地域

- 非洲地域

- 美洲地域

- 大洋洲地域

- 南极地域

3. 地球的内部构造

- 地球的形状与尺寸

- 地球的内部结构

- 地壳运动与地震形成- 地球的磁性与磁极变化

第二部分:人文地理1. 人口与城市

- 世界人口分布

- 人口与资源的关系

- 城市的特征与分类

- 城市的功能区分

2. 城市化与乡村

- 城市化与乡村的关系- 城市化的影响与问题- 乡村的特征与问题

- 乡村发展的对策与路径

3. 世界资源与经济地理- 能源资源的分布与利用- 矿产资源的分布与开发

- 农业、工业与交通

- 世界经济发展的不平衡问题

第三部分:地球与环境1. 环境问题与资源保护

- 生态系统与人类活动的关系- 全球环境问题与可持续发展- 资源保护的重要性与措施

2. 地球与人类生存

- 自然环境与人类生存条件- 地球气候变化与影响

- 灾害与环境灾变

- 人类的环境保护责任

3. 环境污染与治理

- 环境污染的类型与来源

- 环境污染的影响与治理

- 环境保护法律与政策

以上是鲁科版高一地理必修二的知识点总结归纳总复习提纲,希望能够对你的复习有所帮助!。

1.人口与地理环境一、人口增长模式1.一个地区人口的自然增长由人口基数和自然增长率共同决定,其中自然增长率等于出生率减去死亡率,它影响着一个地区人口自然增长的快慢(或速度)。

2.人口自然增长的时间差异农业革命以前,世界人口增长十分缓慢,农业革命期间人口增长速度较快,工业革命开始后,人口增长又明显加快。

3.人口自然增长的空间差异(1)发达国家:现代型。

(2)大多数发展中国家:传统型。

(3)全世界:由传统型向现代型过渡。

(4)我国:基本实现了由传统型向现代型的转变。

二、人口问题发达国家和发展中国家的人口问题1.一个地区人口数量的变化,包括人口自然增长和人口迁移;人口迁移是指一段时间内人的居住地在国际或本国范围内发生改变。

人口迁移按照是否跨越国界分为国内人口迁移和国际人口迁移。

2.国际人口迁移(1)19世纪以前:由旧大陆到新大陆。

(2)第二次世界大战以后:从发展中国家流向发达国家。

3.国内人口迁移(1)古代:受脆弱的农业经济、频繁的战争、自然灾害的影响而迁移。

(2)新中国成立以来:4.影响人口迁移的因素5.人口迁移的影响四、环境人口容量与人口合理容量1.环境承载力环境能持续供养的人口数量。

2.环境人口容量(1)实质:某地环境承载力的直观反映。

(2)制约因素:资源是制约环境人口容量的主要因素。

(1)条件:按照合理的生活方式、保障健康的生活水平、不妨碍未来人口的生活质量。

(2)实质:最适宜的人口数量。

4.世界各国实现人口合理容量的措施(1)世界:发展中国家尽最大可能把人口控制在合理的规模之内,建立公平的秩序。

(2)地区:尊重人地协调发展的客观规律,因地制宜制定本区域持续发展战略。

2.城市化和城市化问题一、城市化1.城市化(1)主要表现:①城市人口增加。

②城市人口在总人口中的比重上升。

③城市数量增加及城市用地规模扩大。

(2)城市化水平的主要标志:城市人口占总人口的比重。

(3)推动力:社会经济的发展。

2.发达国家和发展中国家的城市化特点1.合理的城市化可以改善环境。

第一单元人口与地理环境★人口增长模式的主要特点及地区分布特点★不同国家的人口问题★引起人口迁移的因素①自然生态因素:气候、土壤、水和矿产资源、自然灾害等等②经济因素:地区间经济发展水平的差异(经济发展、城市化、区域开发、大型工程建设等)是引起人口迁移的重要原因。

一般经济落后地区迁出率高,而发达地区迁入率较高。

③政治因素:国家政策(如深圳的崛起)、战争(战争难民)等④社会文化因素:文化教育、家庭婚姻、宗教信仰、种族民族等。

★人口迁移的影响★影响人口分布的地理因素1、自然环境因素:是最基本因素,主要包括地形、气候、水资源和土壤、矿产资源等。

2、社会经济因素:主要包括生产力发展水平、生产活动方式、交通运输条件以及文化教育状况等。

其中,生产力发展水平对人口分布的影响最为显著。

3、政治文化因素:有时甚至可在较短时间内改变人口分布状况。

此外,宗教信仰、文化习俗、科技发展水平、政府的人口与发展政策以及历史因素等,也都对人口分布产生影响。

★我国的人口分布特点①东部地区人口多,西部地区人口少;②沿海、沿江、沿湖的平原地区人口多,内陆干旱的高山、高原地区人口少;③经济发达和交通便利的地区人口多,经济落后、交通闭塞的地区人口少;④汉族居民集中的地区人口多,大部分少数民族地区人口少。

★环境人口容量与人口合理容量。

1、①环境人口容量是指特定地区的资源与环境,在维持最低生存标准的情况下,所能承受的最大人口数量,是个警戒值。

16亿②人口合理容量则是指在环境承载力范围之内,有效和持续地利用资源、环境并获得最大经济效益的情况下,一个地区所能容纳的人口数量。

最适宜人口数量。

8-9亿2、影响环境人口容量的因素:①资源丰富程度②科技发展水平③经济发达程度④对外开放程度⑤人口受教育水平(正相关)⑥消费水平(负相关)。

3、我国的人口合理容量:根据我国的地理国情,坚定不移的实施“控制人口数量,提高人口素质”的基本国策,努力提高科技水平,提高资源利用率和资源管理水平,使人口增长与资源利用、环境保护相协调。

2019高中地理必修二知识点总结泰安一中付声国第一单元人口与环境【知识梳理】1.世界人口分布的最显著特点是不均衡性,形成明显的人口稠密区和人口稀疏区。

2.世界人口分布特征:⑴主要集中在北半球中低纬度地带;⑵主要集中在距海较近地带;⑶主要集中在海拔较低地带;⑷主要趋向于城镇地区。

3. 世界人口稠密区东亚、东南亚、南亚以及西欧和北美东北部等。

4.影响人口分布的因素:⑴自然因素:气候、地形、淡水资源、土壤、森林、矿产资源。

⑵社会经济因素:经济发展水平、交通和通信条件、文化教育、政府政策、战争、历史和地方习俗等。

5. 对人口分布的影响最为显著的是经济发展水平:经济发达地区,人口多且稠密;经济落后地区,人口少而分散。

6.不同历史阶段人口迁移的特点(1)人类社会早期:①原因:为满足生存需求。

②特点:与寻求更适宜的生活环境联系紧密;以集团性迁移或大批迁移为主。

(2)15世纪末至19世纪:①原因:受资本主义发展和殖民主义扩张的影响。

②特点:以跨越大洲、海洋的远距离国际人口迁移为主,人口迁移规模大,持续时间长。

③流向:主流是从“旧大陆”迁往“新大陆”。

(3)第二次世界大战以后:①特点:国内人口迁移以向城镇迁移为主;国际人口迁移呈现出许多新特点。

③国际人口迁移新特点:国际人口趋于向经济发达国家和地区迁移;永久性定居移民比例减小,非定居的外籍劳工增多;人口迁移目的和形式日益多元化等。

7.影响人口迁移的因素:收入、距离、国家政策、文化背景、生态环境变化等。

8.影响人口迁移的因素:⑴推力:原定居地的不良环境,如气候恶劣、人口过多、食品供应短缺、居住条件差、就业困难等。

⑵拉力:吸引人们迁往新定居地的因素,如适宜的气候、廉价的土地、较多的就业机会和较高的收入、良好的教育条件、理想的生活方式、稳定的社会环境、多样的文化等。

9.国内人口迁移与人口流动的特点:持续时间长、规模大、迁移目的和形式复杂多样等。

10.人口流动的影响:⑴有利:促进经济发展、调节人口空间分布、加强民族融合和文化交流等都有积极作用。