我国历年人口数量及男女城乡比例

- 格式:xls

- 大小:28.00 KB

- 文档页数:6

我国人口近十年的变化趋势

我国人口近十年的变化趋势如下:

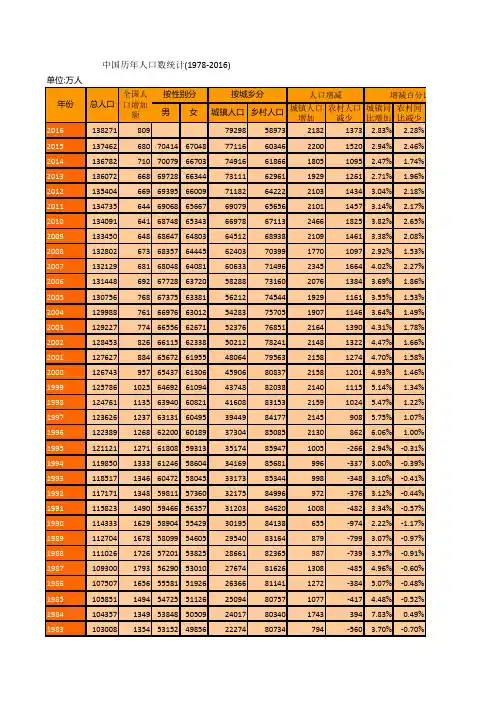

1. 人口总量稳步增长。

近十年我国的人口总量一直处于增长状态,但增长速度逐渐放缓。

2019年,我国总人口达到14.42亿,较2010年增加了近9000万人。

2. 城镇化进程持续加快。

近十年我国城镇化率保持了稳步上升的态势,由2010年的49.7%上升到2019年的60.6%。

同时,也出现了一些城市人口过度集中的问题。

3. 人口结构持续老化。

随着中国不断进入老龄化社会,60岁及以上的老年人口比重显著增长,2019年已达到18.1%,同比增长1.3个百分点。

4. 出生率持续下降。

近十年我国的出生率呈现持续下降的趋势,特别是在二孩政策全面实施后,出生率下降的速度更快。

2019年,我国的出生率为10.48‰,比2018年下降了0.03个百分点。

5. 城乡人口差距缩小。

我国政府一直在致力于缩小城乡人口差距,近十年来,农村人口持续减少,城市人口比重逐渐上升,城乡人口差距有所缩小。

我国不同时期人口性别比例状况分析应子勇人口性别比例状况是一个关系到国家命运,人民生活,社会发展,社会稳定,民族未来的大问题,很多科学家在各种场合呼于:当前我国人口性别比例已经严重失调,未来将有几千万男子讨不到老婆,将会严重影响社会安定云云。

这是真的吗??现在,就我国人口不同时期性别比例状况初步调查分析如下,如有不当请批平指正。

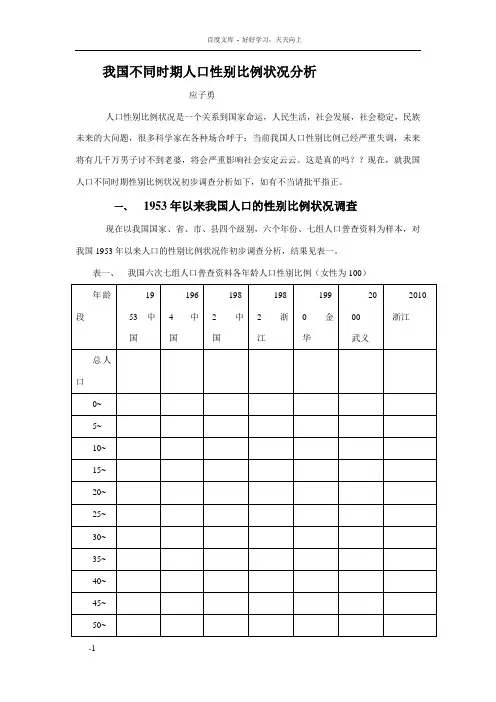

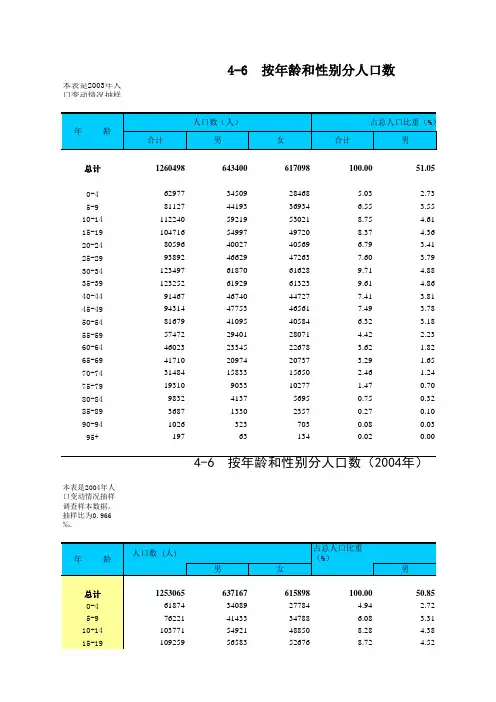

一、1953年以来我国人口的性别比例状况调查现在以我国国家、省、市、县四个级别,六个年份、七组人口普查资料为样本,对我国1953年以来人口的性别比例状况作初步调查分析,结果见表一。

表一、我国六次七组人口普查资料各年龄人口性别比例(女性为100)表一资料中可见:1、数十年来,我国总人口的性别比始终在——之间(以女性为100,下同),没有太大的变化,是在通常许可范围内波动。

2、0~9岁人口男性多于女性,性别比为110左右,10~59岁人口也是男性多于女性,55岁后人口性别比例女性开始逐步超过男性,75岁后女性完全地、绝对地超过男性。

3、不同年龄段人口性别比波动有明显的“双峰双谷现象”。

以女性的“100”为基准线,性别比先是逐岁上升,到了某个年龄段后达到一个“高峰”,之后随着年龄的增大,性别比又慢慢下降,到了某个年龄就出现了一个性别比的“低谷”,之后随着年龄的增大,性别比又慢慢升高达到一个“高峰”,再随着年龄的增大,性别比又慢慢降低而且越来越低于是又出现了一个新的“低谷”。

各组人口的“双峰双谷”可高、可低、可深、可浅,但不可能没有。

人类从出生到性别比第一高峰到性别比第一低谷,男性始终多于女性。

第一低谷期间性别比相当相近,但到第二低谷前乃是男性多于女性。

从出现第二低谷(55~65岁)后,男性开始少于女性而且越来越少最后只有女性的1/3~4左右。

4、婚育年龄性别比例动态观察25~29岁性别比在~之间,以1964年比例较高、30~34岁在~之间,也以1964年较高、35~39岁在~之间,以1982年较高、40~44岁在~之间,以浙江人比例较高。

报告人口统计与人口流动分析人口统计数据一直是社会研究的重要基础。

通过对人口统计数据的分析,可以深入了解人口的数量、结构、分布以及人口的流动情况。

本报告将对人口统计数据进行详细分析,以期揭示人口的变迁与流动对社会与经济的影响。

一、人口数量与结构分析1. 人口数量根据最新的人口普查数据,我国总人口已经超过14亿,是全球人口最多的国家。

其中,男性人口占比约为50.2%,女性人口占比约为49.8%。

人口总量庞大,给社会经济发展带来了巨大潜力和挑战。

2. 人口结构人口结构主要包括年龄结构、性别结构和教育结构等方面。

年龄结构方面,我国老龄化趋势明显,65岁及以上的老年人口比例逐年增加,这对社会养老和医疗保障等方面带来了压力。

性别结构方面,尽管男女比例基本平衡,但在一些地区和特定年龄段,男女比例存在明显的失衡现象,这也需要我们关注和解决。

教育结构方面,随着教育的普及和提高,我国高等教育程度的人口比例逐年增加,这为社会发展提供了人才储备。

二、人口分布与城乡差异分析1. 人口分布人口分布主要包括城市人口和农村人口。

随着城市化进程的加快,城市人口逐年增加,而农村人口相对减少。

大城市的人口集聚现象突出,这导致了城市社会服务压力的增大。

2. 城乡差异城乡差异主要表现在生活水平、教育资源、医疗条件等方面。

生活水平方面,城市居民的收入和消费水平相对较高,而农村居民的收入水平相对较低。

教育资源方面,城市教育资源相对丰富,农村教育资源相对匮乏,这导致了城乡教育差距的存在。

医疗条件方面,城市医疗资源相对充足,农村医疗资源相对不足,这使得农村居民享受到的医疗服务不够便捷。

三、人口流动与社会经济影响分析1. 内部人口流动内部人口流动主要包括城市间的人口流动以及农村到城市的人口流动。

这种流动对于城市经济的发展有着积极的推动作用,但也给城市带来了就业、住房、交通等方面的挑战。

2. 跨国人口流动跨国人口流动主要包括留学生、移民、外籍劳动力等。

人口性别比下降中国人口比例男多女少这篇文章给大家聊聊关于人口性别比下降,以及中国人口比例男多女少对应的学问点,盼望对各位有所关心,不要忘了保藏本站哦。

本文名目人口普查结果各年龄段男女比例第七次人口普查各年龄段人口性别比中国人口比例男多女少2023年,我国总人口性别比为2023年诞生人口性别比2023人口普查未婚男女比例一、人口普查结果各年龄段男女比例全国人口中,男性人口为723339956人,占51.24%;女性人口为688438768人,占48.76%。

总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为105.07,与2023年第六次全国人口普查基本持平。

全国人口共141178万人,与2023年的133972万人相比,增加了7206万人,增长5.38%;年平均增长率为0.53%,比2000年到2023年的年平均增长率0.57%下降0.04个百分点。

数据表明,我国人口10年来连续保持低速增长态势。

二、第七次人口普查各年龄段人口性别比年龄占比:0—14岁人口为25338万人,占17.95%;15—59岁人口为89438万人,占63.35%;60岁及以上人口为26402万人,占18.70%(其中,65岁及以上人口为19064万人,占13.50%)。

性别比例:男性人口为72334万人,占51.24%;女性人口为68844万人,占48.76%。

三、中国人口比例男多女少截止2023年5月,中国男女人口比例是105.07。

男性人口为72334万人,占51.24%;女性人口为68844万人,占48.76%。

总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为105.07,与2023年基本持平,略有降低。

诞生人口性别比为111.3,较2023年下降6.8。

我国人口的性别结构持续改善。

四、2023年,我国总人口性别比为中国是人口大国,近年来中国人口数量稳步增长,据第七次全国人口普查数据,2023年中国人口数量达141178万人,较2023年增加了1173万人,同比增长0.84%。

第六次人口普查数据及其数据分析(总9页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除第六次人口普查数据及其分析摘要:本文收集了中国统计年鉴的一些数据,对中国2010年和之前的数据做了一下整理,主要是从全国人口、男女比例、城市化水平等方面做的个人评析。

关键词:全国人口、男女比例、城市化概念及中国城市化正文:2001~2010年人口数据及构成本表各年人口未包含香港、澳门特别行政区和台湾省的人口数据。

单位:万人数据分析:一、全国人口从全国人口角度考虑(不包含港澳台),2001-2010年间,中国总人口持续上升,其中:2001-2002年,人口增长826万,2002-2003年,人口增长774万,2003-2004年,人口增长761万,2004-2005年,人口增长768万,2005-2006年,人口增长692万,2006-2007年,人口增长681万,2007-2008年,人口增长673万,2008-2009年,人口增长672万。

由此我们可以看出,2001-2010年期间,人口总数不断增加,但增长的人口数呈不断下降的趋势,人口的自然增长率不断下降。

这次人口普查登记的全国总人口为13 3972 4852人,与2000年第五次全国人口普查相比,十年增加7390万人,增长5.84%,年平均增长0.57%,比1990年到2000年的年平均增长率1.07%下降0.5个百分点。

数据表明,十年来我国人口增长处于低生育水平阶段。

出现这样的结果很大程度上与我国的基本国策——计划生育制度有关,它对中国的人口问题和发展问题的积极作用不可忽视,但计划生育一味的只控制人口数量,忽略世代更替,造成国家严重的老龄化,未富先老的格局。

如今,我国对计划生育政策做了一些修改,有一定程度的放松。

我国人口自然增长率的下降,还与我国经济的发展与综合国力的提升有莫大的关系。

如今我过社会保障体系不断完善,像以前那样“养儿防老”的现象愈来愈少,许多年轻夫妇都只生一胎甚至不愿生孩子,一定程度上降低了中国人口的自然增长率。

第一次全国人口普查数据公报[信息港发布时间:2010-08-20 15:48:49进入社区来源:国家统计局]中华人民国国家统计局关于第一次全国人口调查登记结果的公报一九五四年十一月一日一九五三年,中央人民政府国家统计局协同有关部门,根据中央人民政府政务院的指示,结合全国普选,举办了全国人口调查。

调查的标准时间是一九五三年六月三十日二十四时。

参加这次调查登记工作的人员共有二百五十余万人。

为了保证全国人口调查登记工作的顺利进行,在全国组成了各级人口调查登记办公室,并制定了统一的简易可行的全国人口调查登记办法。

全国绝大部分地区都严格按照这个办法进行直接调查;但有少数地区不能进行直接调查,而用其他办法进行了调查,其中有未进行基层选举的和交通不便的边远地区,待解放的省,国外华侨和留学生等。

为了使这次普查资料全面、确实,曾及时组织了抽样复查,对已经调查登记的人口数目的正确程度进行检查。

全国围共抽查了五千二百九十五万以上的人口(占直接调查登记人口的百分之九),检查的结果是:重复的人口占千分之一点三九,遗漏的人口占千分之二点五五。

全国人口普查资料的审核和汇总工作,现已全部完成。

现将中华人民国人口调查登记的结果公布如下:一、一九五三年六月三十日二十四时的全国人口总数为六亿零一百九十三万八千零三十五人。

其中:直接调查登记的人口为五亿七千四百二十万五千九百四十人;用其他办法调查的人口为二千七百七十三万二千零九十五人,有:没有进行基层选举的和交通不便的边远地区八百三十九万七千四百七十七人(根据各该地方政府的资料);待解放的省七百五十九万一千二百九十八人(根据一九五一年公布的数字);国外华侨和留学生等一千一百七十四万三千三百二十人(根据华侨事务委员会等机关的资料)。

二、在直接调查登记的人口中:男子为二亿九千七百五十五万三千五百一十八人,占百分之五十一点八二;女子为二亿七千六百六十五万二千四百二十二人,占百分之四十八点一八。

中国人口变迁重要年表1949年:中华人民共和国成立。

当时中国的人口为5.2697亿。

1953年:第一次全国人口普查,中国人口达到6.67亿。

1964年:第二次全国人口普查,中国人口达到7.54亿。

1973年:第三次全国人口普查,中国人口达到9.17亿。

1979年:中华人民共和国实施了计划生育政策,以控制人口过快增长的问题。

计划生育政策的推行对中国人口变迁产生了重要影响。

1982年:第四次全国人口普查,中国人口达到9.97亿。

1995年:第五次全国人口普查,中国人口达到12.21亿。

2000年:中国实施计划生育政策20周年。

根据第六次全国人口普查的数据,中国人口达到13.25亿。

2009年:第七次全国人口普查,中国人口达到13.98亿。

2015年:根据第七次全国人口普查数据的修正,中国人口调整为13.96亿。

2020年:根据中国国家统计局发布的数据,中国人口达到14.53亿。

中国人口变迁的重要年表中还可以加入更多相关数据和事件,以便更全面地反映中国人口的增长和变化。

以上年表综合了各次全国人口普查的数据,展现了中国人口从1949年到2020年的增长趋势。

通过实施计划生育政策,中国成功控制了人口的过快增长,从而为国家的发展提供了基础条件。

随着中国经济的快速发展和城市化进程的推进,人口结构发生了巨大变化,老龄化问题凸显,对社会经济发展提出了新的挑战。

人口变迁对社会经济发展、社会保障、教育医疗资源等方面产生了深远影响,需要在政策制定和实施中加以应对和解决。

总之,通过中国人口变迁的重要年表,我们可以看到中国在不同历史时期的人口状况和变化趋势。

人口的增长与国家的发展密切相关,因此合理控制和管理人口,是确保经济社会可持续发展的重要任务。

随着社会的不断发展,人口变迁还会继续带来新的挑战和问题,需要在政策和制度层面做出相应的调整和改革。

人口变迁的研究和分析,对于制定科学合理的人口政策和社会发展规划具有重要意义。

第六次全国人口普查主要数据发布人口概况第一次全国人口普查,1953年6月30日,全国人口601,912,371 人。

第二次全国人口普查,1964年7月1日,全国人口694,580,000 人。

第三次全国人口普查,1982年7月1日,全国人口1,008,180,000 人。

第四次全国人口普查,1989年7月1日,全国人口1,133,680,000 人。

第五次全国人口普查,2000年7月1日,全国人口1,242,600,000 人。

第六次全国人口普查,2010年11月1日,全国人口1,339,724,852 人。

一、人口总量这次人口普查登记的全国总人口为1339724852人,与2000年第五次全国人口普查相比,十年增加7390万人,增长5.84%,年平均增长0.57%,比1990年到2000年的年平均增长率1.07%下降0.5个百分点。

数据表明,十年来我国人口增长处于低生育水平阶段。

二、家庭户规模这次人口普查,31个省、自治区、直辖市共有家庭户40152万户,家庭户人口124461万人,平均每个家庭户的人口为3.10人,比2000年人口普查的3.44人减少0.34人。

家庭户规模继续缩小,主要是由于我国生育水平不断下降、迁移流动人口增加、年轻人婚后独立居住等因素的影响三、性别构成这次人口普查,男性人口占51.27%,女性人口占48.73%,总人口性别比由2000年人口普查的106.74下降为105.20(以女性人口为100.00)。

四、年龄构成这次人口普查,0-14岁人口占16.60%,比2000年人口普查下降 6.29个百分点;60岁及以上人口占13.26%,比2000年人口普查上升 2.93个百分点,其中 65岁及以上人口占8.87%,比2000年人口普查上升1.91个百分点。

我国人口年龄结构的变化,说明随着我国经济社会快速发展,人民生活水平和医疗卫生保健事业的巨大改善,生育率持续保持较低水平,老龄化进程逐步加快。

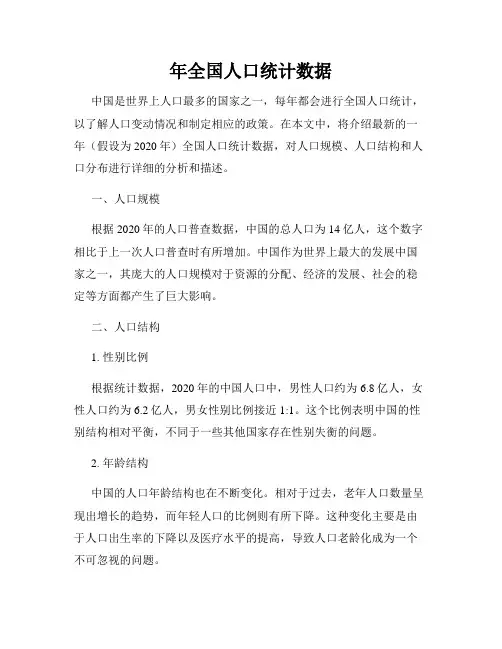

年全国人口统计数据中国是世界上人口最多的国家之一,每年都会进行全国人口统计,以了解人口变动情况和制定相应的政策。

在本文中,将介绍最新的一年(假设为2020年)全国人口统计数据,对人口规模、人口结构和人口分布进行详细的分析和描述。

一、人口规模根据2020年的人口普查数据,中国的总人口为14亿人,这个数字相比于上一次人口普查时有所增加。

中国作为世界上最大的发展中国家之一,其庞大的人口规模对于资源的分配、经济的发展、社会的稳定等方面都产生了巨大影响。

二、人口结构1. 性别比例根据统计数据,2020年的中国人口中,男性人口约为6.8亿人,女性人口约为6.2亿人,男女性别比例接近1:1。

这个比例表明中国的性别结构相对平衡,不同于一些其他国家存在性别失衡的问题。

2. 年龄结构中国的人口年龄结构也在不断变化。

相对于过去,老年人口数量呈现出增长的趋势,而年轻人口的比例则有所下降。

这种变化主要是由于人口出生率的下降以及医疗水平的提高,导致人口老龄化成为一个不可忽视的问题。

三、人口分布1. 城市人口中国的城市化进程已经取得了显著的成果,大量的人口涌入城市。

2020年,城市人口超过8亿,占到了总人口的一半以上。

这也意味着城市面临着巨大的发展挑战,例如资源供应、环境保护等问题。

2. 农村人口中国的农村人口数量仍然较大,约有6亿人。

尽管农村人口相对城市人口而言,生活条件可能较为艰苦,但农村地区仍然是中国农业生产和农民工就业的重要依托。

因此,关注农村地区的发展和改善农民生活水平也是非常重要的。

综上所述,2020年的全国人口统计数据显示了中国庞大的人口规模、相对平衡的性别比例、人口老龄化的趋势以及城市化进程的加速。

这些数据对于制定相应的人口政策和发展战略具有重要的指导作用。

中国出生人口、人口老龄化率、城乡常住人口、大陆男女人口、总人口性别比、育龄妇女情况及各年龄段人口分析中国大陆人口首次突破14亿人,继续坐稳全球人口第一大国之位。

70年前,中国总人口仅有5.4亿人,经济总量仅有358亿人民币。

到2019年,我国大陆总人口增加到14亿,GDP攀升到99万亿,这无疑是经济社会发展的巨大奇迹。

1949-2019年中国大陆总人口走势分析数据来源:公开资料整理中国国家统计局17日发布数据显示,2019年末中国大陆总人口(包括31个省、自治区、直辖市和中国人民解放军现役军人,不包括香港、澳门特别行政区和台湾省以及海外华侨人数)140005万人,比上年末增加467万人。

2010-2016年我国每年出生人口从1592 万增长到1786 万,特别是受2013 年11 月起实施“单独二孩”政策的影响,2014 年出生人口数量较2013 年增长47 万人,人口出生率提高2.87 个百分点,2016年全面二胎放开以来,国内新生人口数激增,较2015年度增加131万人。

2018年全年出生人口1523万人。

2019年全年出生人口1465万人,人口出生率为10.48‰;2018 年末,我国总人口比上年末增加 530 万人、达到 13.95亿,需注意的是新出生人口却出现了下降,全年共出生 1523 万人,较上年减少 200 万人,2019年全年出生人口1465万人,2018年人口出生率下降至10.94‰,2019年人口出生率下降到10.48‰。

2019年中国死亡人口998万人,人口死亡率为7.14‰;2018年人口自然增长率为3.81‰,2019人口自然增长率下降至3.34‰。

2011-2019年中国出生人口走势分析数据来源:公开资料整理 2019年人口出生率、人口死亡率及人口自然增长率情况分析数据来源:公开资料整理而65周岁及以上人口17603万人,占总人口的12.6%。

总人口首次突破14亿人,而出生人口和出生率却创出新低,老龄化率创出新高。

第七次全国人口普查主要数据情况(一)引言概述:第七次全国人口普查是我国历史上最大规模的一次普查,于2020年进行。

本文将重点介绍第七次全国人口普查的主要数据情况,包括总人口数量、人口结构、城乡人口分布、人口增长率和人口性别比等方面。

通过这些数据,可以更好地了解我国人口的基本情况及其变化趋势。

正文:1. 总人口数量:- 第七次全国人口普查的数据显示,我国的总人口数量为 x 亿人。

- 在过去十年中,我国总人口数量相比于上一次普查有所增加/减少。

- 人口数量的变化主要受到出生率、死亡率和迁徙等因素的影响。

2. 人口结构:- 我国的人口结构呈现出明显的老龄化趋势,中老年人口比例不断增加。

- 相比于上一次普查,年轻人口的比例相对较小。

- 人口结构的变化对社会经济发展、教育和医疗资源等方面提出了新的挑战。

3. 城乡人口分布:- 第七次全国人口普查的数据显示,我国的城镇人口占总人口的比例为 x%。

- 城镇化水平相比上一次普查有所提高/下降。

- 城镇化进程对于优化人口分布、推动经济发展和改善城市环境具有重要意义。

4. 人口增长率:- 第七次全国人口普查的数据显示,我国的人口增长率为 x%。

- 人口增长率相比上一次普查有所增加/减少。

- 人口增长率的变化受到全球经济形势、社会政策和人口迁徙等因素的影响。

5. 人口性别比:- 第七次全国人口普查的数据显示,我国的人口性别比为 x。

- 人口性别比的变化反映了男女性别比例失衡的趋势。

- 人口性别比失衡对于社会稳定和性别平等产生一定的影响。

总结:第七次全国人口普查提供了重要的数据基础,揭示了我国人口的主要情况。

从总人口数量、人口结构、城乡人口分布、人口增长率和人口性别比等方面来看,我国人口正经历着一系列的变化和挑战。

这些数据为我国未来的政策制定和社会发展提供了重要参考,有助于实现人口资源的合理配置和社会可持续发展。

第六次全国人口普查主要数据发布人口概况第六次全国人口普查,2010年11月1日,全国人口1,339,724,852人。

一、人口总量这次人口普查登记的全国总人口为52人,与2000年第五次全国人口普查相比,十年增加7390万人,增长%,年平均增长%,比1990年到2000年的年平均增长率%下降个百分点。

数据表明,十年来我国人口增长处于低生育水平阶段。

二、家庭户规模这次人口普查,31个省、自治区、直辖市共有家庭户40152万户,家庭户人口124461万人,平均每个家庭户的人口为人,比2000年人口普查的人减少人。

家庭户规模继续缩小,主要是由于我国生育水平不断下降、迁移流动人口增加、年轻人婚后独立居住等因素的影响三、性别构成这次人口普查,男性人口占%,女性人口占%,总人口性别比由2000年人口普查的下降为(以女性人口为)。

四、年龄构成这次人口普查,0-14岁人口占%,比2000年人口普查下降个百分点;60岁及以上人口占%,比2000年人口普查上升个百分点,其中65岁及以上人口占%,比2000年人口普查上升个百分点。

我国人口年龄结构的变化,说明随着我国经济社会快速发展,人民生活水平和医疗卫生保健事业的巨大改善,生育率持续保持较低水平,老龄化进程逐步加快。

五、民族构成这次人口普查,汉族人口占%,比2000年人口普查的%下降个百分点;少数民族人口占%,比2000年人口普查的%上升个百分点。

少数民族人口十年年均增长%,高于汉族个百分点。

六、各种受教育程度人口这次人口普查,与2000年人口普查相比,每十万人中具有大学文化程度的由3611人上升为8930人,具有高中文化程度的由11146人上升为14032人;具有初中文化程度的由33961人上升为38788人;具有小学文化程度的由35701人下降为26779人。

文盲率(15岁及以上不识字的人口占总人口的比重)为%,比2000年人口普查的%下降个百分点。

各种受教育程度人口和文盲率的变化,反映了十年来我国普及九年制义务教育、大力发展高等教育以及扫除青壮年文盲等措施取得了积极成效七、城乡构成这次人口普查,居住在城镇的人口为66557万人,占总人口的%,居住在乡村的人口为67415万人,占%。