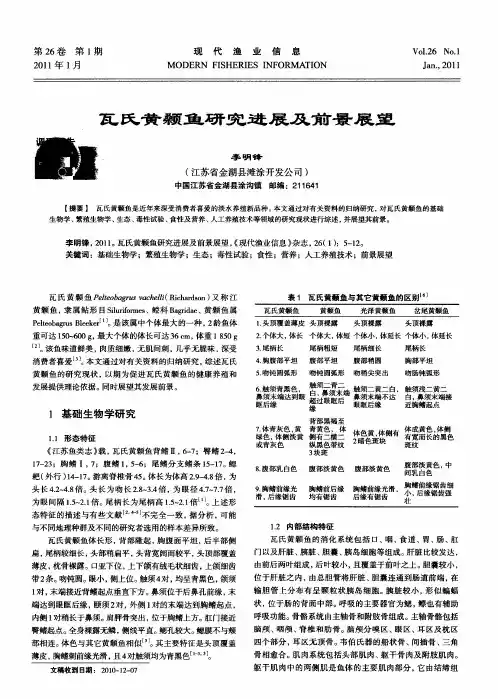

瓦氏黄颡鱼的繁殖生物学研究

- 格式:pdf

- 大小:2.57 MB

- 文档页数:7

嘉陵江瓦氏黄颡鱼雌性性腺发育周年变化的研究的开题报告一、选题背景及意义:嘉陵江瓦氏黄颡鱼是一种重要的淡水经济鱼类,属于中华绒螯蟹科。

其肉质细嫩味美,受到广大消费者的喜爱,因此具有重要的经济价值。

而性腺发育是瓦氏黄颡鱼的生殖发育过程中的重要环节,对其繁殖力和生长发育具有重要影响。

因此,对嘉陵江瓦氏黄颡鱼雌性性腺发育周年变化的研究具有重要的理论和实际意义。

通过了解其性腺发育过程,分析生殖腺在不同环境和不同时期的发育规律和变化,可以为保护嘉陵江瓦氏黄颡鱼生态环境,促进其良性生长发育,提高其养殖效益提供科学依据。

二、研究内容和目标:本文将以嘉陵江瓦氏黄颡鱼雌性性腺为研究对象,通过对其性腺解剖、活体观察等方法,研究其性腺发育的周年变化规律,重点探究其在不同季节和环境因素下的性腺发育规律、腺体形态和功能特征的差异等方面。

研究目标是:1、掌握嘉陵江瓦氏黄颡鱼雌性性腺的解剖结构;2、分析嘉陵江瓦氏黄颡鱼性腺发育的周年变化规律;3、探讨不同季节和环境因素对嘉陵江瓦氏黄颡鱼性腺发育的影响;4、研究嘉陵江瓦氏黄颡鱼雌性性腺形态和功能特征的差异。

三、研究方法和流程:1、嘉陵江瓦氏黄颡鱼性腺解剖:采用显微镜、剖解和切片等方法,对其雌性性腺进行解剖和观察,了解其实际形态和结构特征。

2、嘉陵江瓦氏黄颡鱼性腺活体观察:采用光学显微镜、电子显微镜等方法,对雌性性腺进行活体观察,探究不同季节和环境因素对其性腺发育的影响。

3、性腺切片标本制备:将嘉陵江瓦氏黄颡鱼性腺材料采集后,制备成常规石蜡切片进行组织形态学和细胞学等方面的研究。

4、数据统计和分析:将所得性腺发育数据进行统计和分析,得出不同季节和环境因素对嘉陵江瓦氏黄颡鱼雌性性腺发育的影响规律,腺体形态和功能特征的差异等方面的结果。

四、预期结果和意义:通过本文的研究,可以深入了解嘉陵江瓦氏黄颡鱼性腺发育的规律和变化,对于促进其繁殖和生长发育有重要帮助。

研究结果可为制定科学的嘉陵江瓦氏黄颡鱼养殖技术和环保政策提供数据支撑。

黄颡鱼人工繁殖技术及消化酶研究的开题报告一、研究背景黄颡鱼是一种重要的观赏鱼类,具有鲜艳的色彩和活泼的个性,广受鱼友喜爱。

近年来,随着人们生活水平的提高和观赏鱼市场的不断扩大,黄颡鱼的需求量不断增加,市场价格也呈现上涨趋势。

因此,针对黄颡鱼的人工繁殖技术和消化酶研究具有重要的实践意义和经济价值。

二、研究目的1. 探究不同温度、盐度、pH值对黄颡鱼性别比例的影响,以提高黄颡鱼人工繁殖的成功率和效率;2. 分析黄颡鱼口腔、胃、肠道消化酶的种类和特性,为黄颡鱼营养需求的满足和饵料的合理配方提供理论基础。

三、研究内容1.黄颡鱼人工繁殖实验的设计与实施:①确定实验对象和实验组;②确定实验温度、盐度、pH值等条件;③实验期间的观察和数据记录。

2.黄颡鱼口腔、胃、肠道消化酶的种类和活性的研究:①采用组织学方法进行样本的制备;②采用质谱分析等方法分离和识别出黄颡鱼口腔、胃、肠道中消化酶的种类;③采用荧光素酯酶方法测定不同消化酶的活性。

四、研究意义1. 通过研究黄颡鱼人工繁殖技术的优化和完善,提高了黄颡鱼的种苗产量,满足了市场需求,提高了黄颡鱼养殖的经济效益;2. 研究黄颡鱼的消化酶种类和特性,为黄颡鱼饲料的合理配方提供理论基础。

五、研究方法1. 实验室开展黄颡鱼人工繁殖实验,通过观测和数据记录,评估不同条件下的繁殖效果;2. 采用组织学方法制备样本,采用质谱分析等方法分离和识别出黄颡鱼口腔、胃、肠道中消化酶的种类,采用荧光素酯酶方法测定不同消化酶的活性。

六、研究预期成果1. 确定黄颡鱼人工繁殖条件的优化技术,提高黄颡鱼的种苗产量;2. 发现黄颡鱼口腔、胃、肠道中的消化酶种类和特性,为黄颡鱼饲料的合理配方提供理论基础。

黄颡鱼人工繁殖与苗种培育1、相对于常规养殖品种四大家鱼来说,黄颡鱼的人工繁殖所要求的产卵、孵化设施条件及技术工艺要简单得多,这有利于更多的养殖业主自主开展。

本讲的目的之一是为了让读者全面了解和掌握黄颡鱼繁殖中的习性特点、亲鱼培育要求、产卵孵化技术工艺以及与四大家鱼繁苗中的不同之处,以在具体操作“多一些清醒少一点盲目”,繁殖出优质足数的鱼苗。

2、将黄颡鱼鱼苗阶段的培育与鱼种阶段的培育进行比较学习可以知道,鱼苗培育阶段的技术要求相对要高一些。

读者通过学习,要了解培育鱼苗鱼种全过程所需的技术,再根据各自的条件安排培育苗种生产,从而实现“自繁(苗)→自育(种)→自养(商品鱼)”一体化的黄颡鱼商品生产,达到降低成本、增加效益的生产目的。

第一节繁殖特性一、繁殖习性及研究进展(一)繁殖习性研究,相对其它人工养殖鱼类而言,对黄颡鱼的繁殖生物学及繁殖技术要迟许多。

真正意义的繁殖应用技术研究还是在近年较为集中。

据蔡仁逵主编的《中国淡水养殖技术发展史》(中国科学技术出版社1991)载:黄颡鱼的人工繁殖于1987-1989年由长江水产研究所试验成功。

这可能是指王令玲等发表在《淡水渔业》杂志1989第5期上的研究报告“黄颡鱼胚胎和胚后发育的观察研究”。

事实上中科院水生所杜金瑞于1963年就从野外采集了黄颡鱼受精卵进行了部分观察。

段中华等于1996-1997年对长江中的瓦氏黄颡鱼的繁殖生物学进行了研究,其报告《瓦氏黄颡鱼的繁殖生物学研究》发表在1999《水生生物学报》第6期;江西肖秀兰等(2003)报道了“鄱阳湖黄颡鱼胚胎发育观察”,杨家云(1994)报道了“瓦氏黄颡鱼的繁殖生物学”,陈永等(1995)报道了“瓦氏黄颡鱼胚胎发育的研究”,还有一些报道就不作详细介绍。

(二)繁殖技术研究。

近年来,我国从南到北的相关科研及生产单位在上述繁殖生物学研究基础上,相继开展了黄颡鱼的人工繁殖技术。

如湖北荆州陈一骏等(2000)报道了黄颡鱼人工繁殖及苗种培育技术,上海张龙松等(2000)报道了“黄颡鱼人工繁殖及育苗试验”,上海水产大学王武等(2001)报道了瓦氏黄颡鱼人工繁殖的初步研究,苏州大学宋学宏等(2002)就开展黄颡鱼人工繁殖进行了报道,湖北水科所万松良等(2002)报道了1999-2001年三年间的研究成果“瓦氏黄颡鱼人工繁殖技术研究”,吉林夏立克等(2002)在东北地区成功了规模化的黄颡鱼人工繁殖,江苏凌立彬等(2003)也报道了黄颡鱼人工繁殖及苗种培育技术的研究,华中农业大学王卫民等(2002)分别报道了“黄颡鱼两种人工繁殖方法的比较研究”和“黄颡鱼与瓦氏黄颡鱼的杂交研究”,江西欧阳敏(2002)报道了“鄱阳湖黄颡鱼人工繁殖技术分析”,还有一些零星的报道,就有一一赘述。

瓦氏黄颡鱼人工繁殖瓦氏黄颡鱼又名江黄颡、硬角黄腊丁、郎丝江颡、嗄呀子等。

主要分布于长江及其支流中,分类上隶属于鲶形目、鲶科、黄颡鱼属,是该属中个体最大的一个种。

该鱼肉质细嫩、味道鲜美、营养丰富、少肌间刺,备受广大养殖户及消费者的青睐。

为了满足广大养殖户对瓦氏黄颡鱼苗种的迫切需求,5月中旬我们开始试繁,先后催产3批共46组亲鱼,共获幼鱼18.6万余尾,现将试验情况报告如下。

1材料与方法1.1亲鱼收集与培育1.1.1亲鱼收集1998年11月从长江选购1批瓦氏黄颡鱼亲本,用帆布袋充氧运输。

雌性个体重一般在250~360g 之间,雄性个体均在500g以上。

此批选购的亲本体质壮,无病无伤,运输成活率达100%,亲鱼入池前,用3%食盐水浸洗消毒5~10min。

1.1.2亲鱼培育亲鱼培育池为1口1300m2的池塘,池壁均用水泥砌成,底部淤泥少且平坦,水深1.5m左右,进、排水口设有拦鱼网罩。

亲鱼入池前2周,用75kg/667m2的生石灰消毒。

亲鱼放养后,派专人管理,投喂蛋白质含量在35%以上的颗粒饲料,为促使亲鱼性腺发育,提早成熟,每隔3~5d投喂肉食性饵科1次,如:动物内脏、野杂鱼等,切成小块状用绞肉机绞成鱼浆投喂,投饵量随水温的变化而增减。

日投喂2次,上午09:30~10:30;下午15:30~16:30,日投饵量为亲鱼体重的3%~7%,亲鱼池经常保持微流水,并每5~7d换水1欠,使水中溶氧保持在5mg/L以上。

2催产、孵化2.l催产2000年5月20日我们开始对瓦氏黄颡鱼进行催产繁殖,先后共催产3批46组亲鱼。

挑选成熟好的亲鱼放入架设在水泥池中的网箱内,将雌、雄亲鱼分开放养,同时拧开进水阀门进行微流水刺激。

人工繁殖采用激素催情,自然产卵。

试验中,选用鲤鱼脑垂体(PG)、绒毛膜促性腺激素(HCG)、地欧酮(DOM)、鱼用促排卵素(LRH?A)等药物单一使用和四种药物混合使用。

剂量随水温、亲鱼成熟度而适当增减用量。

唐忠林.周国..茆健强.等.黄S f鱼与瓦氏黄S f鱼的规模ffc杂交繁殖[:J'].江苏农业科学:,2016.44 (10:)#03- 305.d o i:10.158S9/J.issa.1002 -1302.2016.10.087黄颡鱼与瓦氏黄颡鱼的规模化杂交繁殖唐忠林、周国勤、茆健强S郭丽芸\刘炜、尹绍武2,张国松2(1.南京市水产科学研禽#9江苏南京2100激;2._搶京师范太學生命科学学_..,.!^1讓虛京:2_1〇〇23)摘要:在座:揖_子保存方繁的基細土,獅赚人工顯技术开展黃颡量> X瓦氏黄爾眞“):杂究及責颡鱼 自交的繁苗生产试验。

结果显示:当雌雄R租比例分别为300 : 1=_、600 : 1时,杂交组与自交组的受精率不存在显著差 异^>0.05),表明黃颡_看1与瓦氏黄颡鱼3)亲刺2合力较好、揉精隸率高杂突賴的受精率隨着雌準配组比例的开裏而降低,在_试_条件T,适-规模化杂交繁菌鬼严的雌雄ffi组比例为(300 ~600) ::l e .总结繁殖技术经验,开展魏模杂突繁菌161.6 kg黉颡鱼雌截及4錄瓦氏黄颡負雄鱼可成功杂交繁菌2〇7.9友尾,乎均:受讀率为79.8邻,平均出_为82..5% ;寧尾瓦氏黄颡鱼雄_節组黄颡遵雌鱼量达4〇.4 kg,繁苗量达51.9衷尾+实现了黄__S与瓦氏黄親鐵(<5:)的规模化杂突繁養生产。

关键词:;黄颡鶴;;瓦氏黉亲突繁琢模化;碧精率满霄率中图分类号:S961..5 文献标志码:A文章编号:1002 -1302(2016)10 - 0303 —02江苏农业科学2016年第.44卷第10篇’一 303 —黄颖鱼(和瓦氏黄颖鱼(Pe^eo6a客-)均属鲇形目鳄科黄颡鱼属,为底栖经济鱼类,广 泛分布于我国各大水系。

目前,黄颡鱼杂交繁殖模式已取得 一定技术突破,包括黄颡鱼与瓦氏黄颡鱼、黄颡鱼与乌苏里拟 鳑、黄颡鱼与粗唇姽等杂交繁殖技术,但均以试验性研究为 其规模性生产技术尚不成熟[1@。

黄颡鱼的生物学特性及繁殖黄颡鱼,俗称嘎鱼、嘎牙子、黄姑、黄腊丁、黄鳍鱼等,分布了我国河川、湖泊、沟渠等水域中,营底栖生活,杂食性,是一种优质名贵经济鱼类。

该鱼产量大、肉质细嫩、少细刺、味道鲜黄颡鱼的生物学特性及繁殖黄颡鱼,俗称嘎鱼、嘎牙子、黄姑、黄腊丁、黄鳍鱼等,分布了我国河川、湖泊、沟渠等水域中,营底栖生活,杂食性,是一种优质名贵经济鱼类。

该鱼产量大、肉质细嫩、少细刺、味道鲜美、营养丰富、药用价值较高,在国内外市场深受欢迎,特别是大规格的鲜活鱼供不应求。

据分析,每100克鱼可食部分中含蛋白质16.1克、脂肪2.1克、碳水化合物2.3克、钙154毫克、磷504毫克,且含人体必需的多种氨基酸,尤以谷氨酸、赖氨酸含量较高,具有消炎、镇痛等疗效,因而深爱广大消费者欢迎,而且在日本、韩国、东南亚等国家也有巨大的市场潜力,是出口创汇的优良品种。

而在自然水域中,黄颡鱼生长速度慢,上市规格小,在一定程度上影响了市场发展。

因此,黄颡鱼的人工养殖势在必行。

友谊饲料公司为满足广大渔民朋友的要求,帮助大家尽快致富,根据市场形式,于今年推出了黄颡鱼饲料,并在天津等地区进行养殖实验,取得了比较好的效果,下面对黄颡鱼的生活习性和养殖方法作一系统介绍:一、生物学特性(一)生活习性黄颡鱼多在静水或江河缓流中活动,喜底栖生活,白天栖息于湖水底层,夜间则游到水上层觅食。

对环境的适应能力较强,因之在不良环境条件下也能生活。

该鱼属温水性鱼类生存温度0℃~38℃。

最佳生长温度25℃~28℃,pH值范围6.0~9. 0,最适pH值为7.0~8.4。

耐低氧能力一般。

水中溶氧在3毫克/升以上时生长正常,低于2 毫克/升时出现浮头,低于1毫克/升会窒息死亡。

(二)食性黄颡鱼食性是肉食性为主的杂食性鱼类。

觅食活动一般在夜间进行,食物包括小鱼、虾、各种陆生和水生昆虫(特别是摇蚊幼虫)、小型软体动物和其他水生无脊椎动物,有时也捕食小型鱼类。

规格不同的黄颡鱼食性也有所不同,体长2厘米~4厘米,主要摄食桡足类和枝角类;体长5厘米~8厘米的个体,主要摄食浮游动物以及水生昆虫;超过8厘米以上个体,摄食软体动物和小型鱼类等。

池塘主养瓦氏黄颡鱼试验作者:马学文来源:《渔业致富指南》 2018年第13期瓦氏黄颡鱼,又称江黄颡,是生活在江河水域中的一种名贵鱼类。

该鱼肉质细嫩、味道鲜美、营养丰富、少肌间刺,备受广大养殖户及消费者的青睐。

为了调整优化我市渔业生产结构,使瓦氏黄颡鱼成为我市水产养殖品种之一,我中心收集、驯养、选育长江瓦氏黄颡鱼亲本800组,繁育瓦氏黄颡鱼夏花60万尾,培育3.3cm以上瓦氏黄颡鱼种30万尾。

人工繁殖催产率90%,夏花培育成活率50%,一龄鱼种培育成活率75%。

示范瓦氏黄颡鱼池塘主养100亩,亩产瓦氏黄颡鱼200kg。

套养5000亩,亩产瓦氏黄颡鱼6kg。

现将池塘主养瓦氏黄颡鱼技术进行具体探讨。

1?材料和方法1.1?池塘条件池塘面积3~6亩,共5口,总面积22亩,各池水深1.5~2.0m,塘底较平,淤泥厚度10~15cm。

池塘水源充足、水质良好,排灌方便。

其中,2号池塘配有增氧机,3号塘中有微量的流水。

1.2?鱼种来源瓦氏黄颡鱼种来自于靖江市滨江水产良种场自繁自育。

鱼苗放养密度依据池塘的生态条件及浮游生物的数量而定。

密度过大鱼苗摄食不均匀,天然饵料不充足,生长缓慢;密度过小则影响池塘利用率和鱼苗产量。

鱼苗培育池首先在施肥后,待浮游动物和原生动物、轮虫、无节幼体、枝角类、桡足类、底栖动物出现高峰期时再投放鱼苗到培育池,水温在20~28℃时,注水施肥后7~9天后投放鱼苗较为适宜。

放养的苗种要求规格整齐,体质健壮,无伤无病,游动敏捷,蹿跳有力,并将鱼体进行严格药浴消毒。

1.3?饵料黄颡鱼是温和的肉食性鱼类,喜食一些小杂鱼、虾、水陆生蚯蚓和底栖动物等。

规模养殖的饵料主要是人工配合饲料和小鱼虾等鲜活饵料。

所用配合饲料是市售鳗鱼料(含蛋白质43%)及我站自行配制的颗粒饲料。

自制配合饲料其蛋白质含量在34%~35%,其主要成分为鱼粉、豆粕、花生壳、菜粕、麦皮、次粉等,并添加适量复合维生素及矿物质。

1.4?清塘消毒池塘在放鱼种前10~15d,每亩用生石灰150kg化成浆或强氯精1kg全池均匀泼洒,进行干法清塘消毒。

瓦氏黄颡鱼生物学的初步研究

蔡焰值;蔡烨强;何长仁

【期刊名称】《北京水产》

【年(卷),期】2003(000)006

【摘要】瓦氏黄颡鱼(江黄颡鱼)主要分布于长江水系的干支流流域水体中一种淡水经济型优质鱼类.生活于长江的干支流及长期与长江相通的(洞庭湖、泊阳湖)等湖泊中底层鱼类,生活水温范围为0~38℃,摄食生长温度为10~30℃,pH值范围为6.5~8.9,正常生长溶氧3mg/L以上,人工饲料年生长增重达150~200克以上.最小性成熟年龄为2龄,2~4龄鱼绝对怀卵量为3 300~8 500粒,每克体重怀卵量为21~24粒.产卵水温为21~28℃,产卵季节为5~6月.

【总页数】6页(P24-29)

【作者】蔡焰值;蔡烨强;何长仁

【作者单位】湖北新兴水产研究开发有限分司,430071;湖北新兴水产研究开发有限分司,430071;湖北新兴水产研究开发有限分司,430071

【正文语种】中文

【中图分类】S96

【相关文献】

1.瓦氏黄颡鱼精巢发育及精子生物学研究 [J], 杨家云

2.瓦氏黄颡鱼精子的生理特性及其超低温冷冻保存的初步研究 [J], 汪亚媛;张国松;李丽;尹绍武;侯新远;张丽娟;贾一何;胡亚丽;周国勤

3.瓦氏黄颡鱼幼鱼标准代谢的初步研究 [J], 杨莹;李二超;姜雪芹;覃川杰;陈立侨

4.瓦氏黄颡鱼的繁殖生物学研究 [J], 段中华;孙建贻

5.“瓦氏黄颡鱼的生物学与养殖技术研究项日”通过鉴定 [J],

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。