严黄颡鱼繁殖与养殖70页PPT

- 格式:ppt

- 大小:6.72 MB

- 文档页数:70

442018-22黄颡鱼属于小型淡水鱼类,其肉质细嫩,少刺无鳞,味道鲜美,营养丰富,深受广大养殖者和消费者青睐,是经济价值较高的名优鱼类。

但因其食性杂,亲鱼培育困难,且属无鳞鱼,在苗种培育、鱼种培育和成鱼养殖等各个时期对饲料及养殖管理要求不同,必须掌握不同生长时期的养殖技巧,因时因地制宜,加强养殖管理。

一、鱼苗培育黄颡鱼刚孵化出膜的仔鱼,卵黄囊较大,不能自由游动而且喜欢集群在水体的底部,需要在无泥浆、无污染沉淀物的条件下进行暂养,待鱼苗发育和不断吸收卵黄囊后能自由游动时,方可在鱼苗池中培育。

黄颡鱼苗在繁育池中经20~30天的培育,可达到2~3cm的夏花规格。

在鱼苗培育时期,要求池塘面积1~2亩,水深1m左右,pH值7~8,溶氧在3mg/L以上,并要求经过严格消毒。

初下塘的鱼苗最佳适口饵料为轮虫、无节幼虫或小型的枝角类,所以下塘前应在全池泼洒粪肥150~300kg/亩,培育活饵料。

当鱼苗达到0.9~1cm时,可投喂少量配合饲料,每天投喂2次,日投饲量占鱼体重的3%~5%,但须适时施肥,使鱼苗始终都有丰富适口的饵料。

二、鱼种培育鱼种培育是将2cm左右的夏花培育到5~6cm的大规格鱼种。

要求培育池面积2亩以上,水源充足,水质良好。

在培育过程中,一是要科学投喂,黄颡鱼有集群摄食习性,因此应在池中搭好食台,饵料宜投在食台上,每天投饵2~3次,日投喂量为鱼体重的5%左右,要求饵料中粗蛋白质含量在40%以上;二是要适时调水,要定期加水、换水,合理施肥,保证水质清新,溶氧充足,饵料生长丰富,必要时还要开增氧机增氧;三是定期消毒,每半个月用生石灰或漂白粉消毒食台,也可在饲料中添加抗生素药物,确保鱼种成活率。

三、成鱼养殖1.选择适宜池塘。

选择面积2~5亩的池塘,要求有充足的水源,水质符合养殖用水标准。

池塘进排水方便,池底平坦,保证水深2m以上,若水深不够,光照过强,不适合黄颡鱼喜弱光下摄食的习性。

同时,要求池塘底质以沙质土最好,底部淤泥控制在10cm左右,并要求保水及保肥性好,有机物质分解较快,池塘容易培肥。

黄颡鱼繁殖技术

黄颡鱼繁殖技术

黄颡鱼是一种非常受欢迎的观赏鱼,但要了解黄颡鱼的繁殖技术,需

要掌握一些重要的知识点。

以下是黄颡鱼的繁殖技术。

1. 水质控制

在繁殖期间,黄颡鱼需要一个适宜的生长环境。

水质的pH值应该控

制在6.5-7.5之间,同时水温应该保持在27-30℃之间。

还要确保水中含氧量的充足,这可以通过增加气流和使用过滤器来实现。

2. 食物

黄颡鱼的繁殖需要良好的营养,因此饲料对于黄颡鱼的繁殖十分重要。

可以使用干鱼饲料、虫类干饲料或自制饲料。

此外,要注意多次喂食,保证每日喂食3-4次,维持足够的营养水平。

3. 单独饲养

繁殖黄颡鱼时要把它们单独饲养,尽量避免与其他鱼类接触。

单独饲

养可以防止交配过程中的干扰和竞争,提高繁殖成功率。

4. 育苗箱

使用育苗箱可帮助控制温度、过滤和水流。

这是一个专门设计用于孵化黄颡鱼卵、培育幼鱼的设备,使您更容易观察鱼类的发展,并防止鱼类被其他鱼类吞食。

总之,黄颡鱼的繁殖需要非常小心的注意,但只要适当地控制水质、饲料和环境,就可以成功繁殖黄颡鱼。

希望这些技巧能够帮助鱼类爱好者成功培育健康的黄颡鱼。

黄颡鱼的苗种繁育黄颡鱼属是我国淡水水体中分成较为广泛的淡水经济鱼类,在江河、湖泊、沟渠、塘堰中都有分布,主要分布于长江水系的江河水体中。

在鱼类分类学上隶属于硬骨鱼纲、辐鳍亚纲、鲇形目、鳞科。

人工养殖的主要两个品种是瓦氏黄颡鱼和黄颡鱼。

黄颡鱼俗称黄腊丁、黄呀姑、黄嘎鱼和嘎呀子口下位,口裂大,呈弧形,其肉质细嫩,味道鲜美,营养丰富,含肉率高,无肌问刺。

含有人体必需的多种氨基酸,尤以谷氨酸、赖氨酸含量高,因而颇受消费者欢迎。

黄颡鱼体型小,在天然水域中繁殖率低,生长缓慢,仅靠捕捞野生黄颡鱼无法满足日益扩大的市场需求,因此,发展黄颡鱼养殖显得意义重大。

黄颡鱼也是一种游钓爱好者特别喜欢游钓的鱼类品种,因为其摄食能力强,尤其是有集群摄食习性,游钓时较易上钩。

从上面能够看出,黄颡鱼作为名特优鱼类的一个品种,发展前景比较看好。

今年,肇东市东发机械化渔场进行了黄颡鱼的苗种繁育,共作了四批,现将繁育方法和关键技术归纳如下:一、亲鱼的培育。

黄颡鱼亲鱼可以直接从天然水域渔获中选取,也可直接从人工饲养的黄颡鱼中挑选。

要求雌鱼在50g以上,雄鱼在100g以上,体侧斑纹鲜明,无病无伤,成熟度好的。

如果成熟度不好将会给产卵工作带来麻烦,所以,亲鱼选择对产卵由为重要。

1、亲鱼来源:以往用过的黄颡鱼在大明水中捕出后放入亲鱼池饲养一段时间的。

2、亲鱼消毒:选好的亲鱼用3%的食盐水浸洗10mh。

3、亲鱼饲料:将野杂鱼或鲤鲫鲢子苗等用绞肉机绞成肉泥,再加入适量豆饼,玉米粉混合拌均匀即可。

4、投喂量:一般黄颡亲鱼的日投喂量占亲鱼体重的1%一4%。

5、投喂方法:在亲鱼池中设置了3个料点,上午8点以前,下午3点以后投喂一次并观察鱼的摄食情况,以鱼饱食70%~80%为宜。

二、温室设备1、室内水泥产卵池:面积330平方米,有进、排水口。

2、增氧泵:200W的增氧泵8台,12个砂滤器,保持水中有充足的氧气。

3、喷淋系统:产卵池上方设有8组喷淋设备,每组4个喷头,用泵过滤后的水通过喷头喷出,在调节水质的同时也增加了水中的溶氧量。

黄颡鱼人工繁殖与苗种培育1、相对于常规养殖品种四大家鱼来说,黄颡鱼的人工繁殖所要求的产卵、孵化设施条件及技术工艺要简单得多,这有利于更多的养殖业主自主开展。

本讲的目的之一是为了让读者全面了解和掌握黄颡鱼繁殖中的习性特点、亲鱼培育要求、产卵孵化技术工艺以及与四大家鱼繁苗中的不同之处,以在具体操作“多一些清醒少一点盲目”,繁殖出优质足数的鱼苗。

2、将黄颡鱼鱼苗阶段的培育与鱼种阶段的培育进行比较学习可以知道,鱼苗培育阶段的技术要求相对要高一些。

读者通过学习,要了解培育鱼苗鱼种全过程所需的技术,再根据各自的条件安排培育苗种生产,从而实现“自繁(苗)→自育(种)→自养(商品鱼)”一体化的黄颡鱼商品生产,达到降低成本、增加效益的生产目的。

第一节繁殖特性一、繁殖习性及研究进展(一)繁殖习性研究,相对其它人工养殖鱼类而言,对黄颡鱼的繁殖生物学及繁殖技术要迟许多。

真正意义的繁殖应用技术研究还是在近年较为集中。

据蔡仁逵主编的《中国淡水养殖技术发展史》(中国科学技术出版社1991)载:黄颡鱼的人工繁殖于1987-1989年由长江水产研究所试验成功。

这可能是指王令玲等发表在《淡水渔业》杂志1989第5期上的研究报告“黄颡鱼胚胎和胚后发育的观察研究”。

事实上中科院水生所杜金瑞于1963年就从野外采集了黄颡鱼受精卵进行了部分观察。

段中华等于1996-1997年对长江中的瓦氏黄颡鱼的繁殖生物学进行了研究,其报告《瓦氏黄颡鱼的繁殖生物学研究》发表在1999《水生生物学报》第6期;江西肖秀兰等(2003)报道了“鄱阳湖黄颡鱼胚胎发育观察”,杨家云(1994)报道了“瓦氏黄颡鱼的繁殖生物学”,陈永等(1995)报道了“瓦氏黄颡鱼胚胎发育的研究”,还有一些报道就不作详细介绍。

(二)繁殖技术研究。

近年来,我国从南到北的相关科研及生产单位在上述繁殖生物学研究基础上,相继开展了黄颡鱼的人工繁殖技术。

如湖北荆州陈一骏等(2000)报道了黄颡鱼人工繁殖及苗种培育技术,上海张龙松等(2000)报道了“黄颡鱼人工繁殖及育苗试验”,上海水产大学王武等(2001)报道了瓦氏黄颡鱼人工繁殖的初步研究,苏州大学宋学宏等(2002)就开展黄颡鱼人工繁殖进行了报道,湖北水科所万松良等(2002)报道了1999-2001年三年间的研究成果“瓦氏黄颡鱼人工繁殖技术研究”,吉林夏立克等(2002)在东北地区成功了规模化的黄颡鱼人工繁殖,江苏凌立彬等(2003)也报道了黄颡鱼人工繁殖及苗种培育技术的研究,华中农业大学王卫民等(2002)分别报道了“黄颡鱼两种人工繁殖方法的比较研究”和“黄颡鱼与瓦氏黄颡鱼的杂交研究”,江西欧阳敏(2002)报道了“鄱阳湖黄颡鱼人工繁殖技术分析”,还有一些零星的报道,就有一一赘述。

黄颡鱼养殖技术黄颡鱼(Prochilodus mariae),又称金线梅伞鱼,是一种常见的淡水鱼类,具有高经济价值和广泛的市场需求。

黄颡鱼以其鲜美的肉质和高蛋白含量受到了越来越多养殖者的关注和青睐。

本文将介绍黄颡鱼的养殖技术,帮助养殖者了解黄颡鱼的特点以及合理的养殖方法。

一、黄颡鱼的特点黄颡鱼体型长而略侧扁,背部呈灰褐色,腹部较浅,尾部金黄,故得名黄颡鱼。

成年黄颡鱼体长可达30厘米左右,体重约为300克。

黄颡鱼是一种杂食性鱼类,以浮游植物、底栖动物和有机碎屑为食,适应性强,生长速度快。

二、黄颡鱼养殖环境黄颡鱼适应性强,适宜的养殖水温为20℃-30℃,水质要求高。

黄颡鱼对水体的酸碱度要求适中,PH值在6.5-8.0之间。

在养殖过程中,需要定期补充水质中的溶解氧,保持水质清洁,避免疾病的发生。

三、黄颡鱼养殖设施1. 水池或池塘黄颡鱼适合在水池或池塘中进行大规模养殖。

水池或池塘的选址应选择水源充足、水质好、环境条件适宜的地方。

养殖水池的大小应根据养殖规模和市场需求合理设计,充分考虑到黄颡鱼的生长空间和养殖设备的布局。

2. 养殖设备根据养殖需求,合理配置养殖设备是成功养殖黄颡鱼的关键。

养殖设备包括水泵、饲料机、增氧设备等。

水泵可用于保持水质流通,饲料机可自动投放适量的饲料,增氧设备可提供养殖水体中所需的溶解氧。

四、黄颡鱼的饲养管理1. 喂养管理黄颡鱼的主要饵料以植物性为主,可以使用人工配制的饲料,也可使用天然植物饵料。

根据黄颡鱼的生长阶段和饲养密度,合理投喂饲料,并注意饵料的质量和营养成分。

养殖者可定期监测黄颡鱼的生长情况,根据生长情况调整饲料投放量和饲养密度,保证黄颡鱼的健康生长。

2. 疾病防治在养殖过程中,黄颡鱼可能会出现各种疾病,如细菌感染、寄生虫感染等。

养殖者应定期检查水质和鱼体健康状况,如发现异常情况应及时采取相应措施,防治疾病的发生和传播。

五、黄颡鱼的收获与销售黄颡鱼的生长周期一般为6-9个月,生长速度较快,体重可达到300克以上。

一、材料和方法1.亲鱼的来源和培育此次参与全雄黄颡鱼的规模化人工繁殖的时间为2016年及2017年5-6月,试验的雌性亲本均来源于湖北荆州长湖,YY超雄黄颡鱼亲本来自于海大集团公司。

雌雄亲本分开饲养,亲鱼培育池四周砌砖,底质为泥土,淤泥厚度不超过20厘米,池塘规格为23米×40米,水深1.5米左右,配套1.5千瓦的增氧机一套,投放亲本密度在300~400千克/亩,亲鱼培育使用黄颡鱼专用浮性颗粒料,每次投喂量为鱼体重的1%~5%,根据水温、水质、鱼摄食情况相应增减。

并定期投入用搅拌机磨碎的河蚌、螺蛳、小虾、鱼肉,保证性腺发育所必需的营养元素。

2.亲鱼的选择长江流域的黄颡鱼繁殖季节为5-7月,最适繁殖水温24~28℃,湖北每年要在5月中下旬水温才达到24℃左右,7月后水温一般在30℃以上,故选定最适繁殖时间为5月下旬至6月下旬。

黄颡鱼为底栖鱼类,拉网时间应定在清晨池塘出现轻微缺氧时,此时拉网效率最高。

选择亲本时要求个体大(雌性一般在60~100克,雄性一般在200~300克)、健壮、无病无伤,雌性腹部饱满圆润,生殖孔浅红色,且倒立时能观察到腹部卵粒流动迹象,雄性有较大的生殖突起,且呈现桃红色。

此外黄颡鱼为2龄成熟鱼,但经过长期的生产实践,2龄黄颡鱼怀卵量较少,且容易出现“难产”现象,故挑选时最好选用3龄以上的亲本。

挑选的雌雄亲本比例为(800~1000)∶(2~3)。

3.催产药物和方法此次催产所使用的药物有国产地欧酮分装(DOM)、绒毛膜促性腺激素(HCG)、促黄体释放激素类似物(LRH-A2),雌鱼采用二次注射法,雄鱼一次注射,均采用胸腔注射法,注射剂量大致为第一针LRH-A21~2微克/千克,第二针LRH-A22~4微克/千克+HCG1500~2600单位/千克+DOM 2~4毫克/千克,单尾注射水剂0.5毫升,第一、二针距时间为8~12小时。

另外要根据前后两针的间隔时间以及效应时间,合理安排催产时间,即最好安排挤卵授精在白天进行。

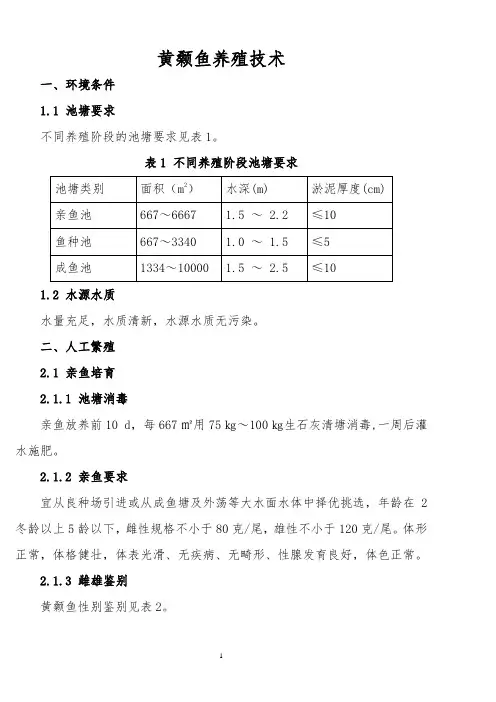

黄颡鱼养殖技术一、环境条件1.1 池塘要求不同养殖阶段的池塘要求见表1。

表1 不同养殖阶段池塘要求1.2 水源水质水量充足,水质清新,水源水质无污染。

二、人工繁殖2.1 亲鱼培育2.1.1 池塘消毒亲鱼放养前10 d,每667㎡用75㎏~100㎏生石灰清塘消毒,一周后灌水施肥。

2.1.2 亲鱼要求宜从良种场引进或从成鱼塘及外荡等大水面水体中择优挑选,年龄在2冬龄以上5龄以下,雌性规格不小于80克/尾,雄性不小于120克/尾。

体形正常,体格健壮,体表光滑、无疾病、无畸形、性腺发育良好,体色正常。

2.1.3 雌雄鉴别黄颡鱼性别鉴别见表2。

表2 黄颡鱼性别鉴别2.1.4 亲鱼培育每年11月~12月,在池塘水温高于15℃时,每667m2放养1000尾,雌雄比例为2:1~3:1。

饲料以粗蛋白含量在42%以上的浮性配合饲料为主,可适当添加新鲜小杂鱼。

日投饲率根据水温决定,水温在20℃以下为鱼体重的1%~2%,水温在20℃以上时为3%~4%。

4月初开始在配合饲料中添加0.5%的Vc,经常冲水,保持水质清新,用水产养殖微生物制剂调节水质。

2.1.5 亲鱼选择雌亲鱼腹部膨大、饱满柔软,卵巢轮廓明显,用手轻压腹部有流动感,生殖孔变圆,红肿外翻;雄亲鱼生殖突膨大,末端略红肿。

催产亲鱼雌雄比例以3:1为宜。

2.2 催产受精2.2.1 时间4月下旬至8月下旬,适宜水温21 ℃~32 ℃,最佳水温23 ℃~28 ℃。

2.2.2 设施产卵池可利用原亲本培育池塘,或面积为20 ㎡~50 ㎡、水深1.0 m~1.2 m的水泥池。

鱼巢宜采用直径为40 cm、高度为35 cm的深色塑料桶,并在底部铺设固定棕片。

2.2.3 自然产卵受精水温在21℃~28℃时,在亲鱼培养池的离岸1 m的塘坡上水面下30 cm~40 cm处放置人工鱼巢,间距1m为宜。

每日开启增氧机2h~3h,适当冲换水,保持良好水质。

每天下午16:00以后检查鱼巢,收集粘附卵子的棕片,更换新的棕片。

2021.4截至目前,经全国水产原种和良种审定委员会审定的黄颡鱼新品种有黄颡鱼“全雄1号”(GS-04-001-2010)和杂交黄颡鱼“黄优1号”(GS-02-001-2018)。

新品种的培育推动了黄颡鱼产业的发展,其养殖产量从2010年的18.43万吨增长到2019年的53.69万吨。

随着黄颡鱼产业的蓬勃发展,苗种需求量不断增加,对苗种质量要求也越来越高,而苗种的好坏与亲本的质量紧密相关。

但黄颡鱼苗种繁殖过程中所用的母本非常混杂,没有经过系统的选育和培育;部分苗种生产场利用黄颡鱼雄鱼比雌鱼生长快的特性,直接过筛将小个体的黄颡鱼作为母本进行培育,但其中混杂了20%~30%的雄性黄颡鱼,又将生长快、个体较大的母本过筛掉。

本文总结了全雌黄颡鱼的培育及繁殖技术,供参考。

一、人工培育1.黄颡鱼“全雌配套系”来源首先,通过群体选育方法获得生长速度快,性状稳定的黄颡鱼家系,再使用鱼类性逆转技术结合黄颡鱼性别连锁分子标记鉴定技术获得XX 伪雄黄颡鱼。

将XX 伪雄黄颡鱼与选育的XX 雌性黄颡鱼繁殖生产全雌黄颡鱼。

用于人工繁殖的全雌黄颡鱼最小年龄为二龄,最小个体重为50克,最大允许使用年限为5龄。

2.黄颡鱼“全雌配套系”的人工培育技术亲鱼培育池应水、电、路畅通,水源、水质良好,池底较平坦,底部淤泥较少或硬质底,池塘3~5亩为宜,水深2.5米左右。

池塘每3亩配备1台3千瓦叶轮式增氧机和1台投饵机。

网箱每口塘4~5亩配备1台2.2千瓦水车式增氧机。

亲鱼放养前用高锰酸钾20毫克/升或聚维酮碘(2%)0.75毫升/米3溶液清洗鱼体,根据亲鱼鱼体忍受强度,控制浸洗鱼体时间,一般为10~15分钟。

每亩放养全雌黄颡鱼亲鱼4000~6000尾。

此外,每亩亲鱼池中搭配规格为80~100克/尾的鲢鱼种160~200尾、鳙鱼种60~80尾,用于调节池塘水质。

黄颡鱼“全雌配套系”前期使用商业浮性颗粒配合饲料,粗蛋白质水平在40%左右。

越冬后开始摄食,日投喂量为鱼体重的1%,根据水温、天气及鱼摄食情况进行调节。

黄颡鱼也叫弯丁鱼,其肉细嫩,味道鲜美,无肌间刺,营养价值高,是老少皆宜的好品种。

黄颡鱼是一种底栖鱼类,对环境的适应性很强,广泛分布于我国的水域中,同时其疾病较少,饲料来源广,养殖非常方便,可以池塘单养、套养,还可进行网箱养殖,市场需求量大,养殖前景广阔。

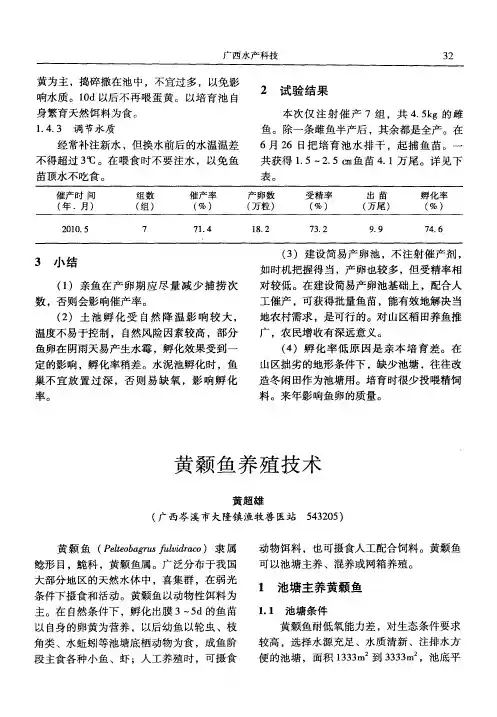

现就池州市天源生态农业公司2010年黄颡鱼规模化繁殖与养殖作如下总结。

1黄颡鱼规模化繁殖技术1.1亲本选育黄颡鱼亲本宜在上一年年底挑选好,最好在长江、升金湖等未发生过重大疾病的大水面区域进行选择,一般要求个体为野生,未发生过重大疾病,体质健壮、皮肤光亮、无畸形,雌亲本重量应超过100g ,雄亲本重量应超过150g 。

然后按照雌、雄亲本分开单塘培育,放养前对池塘进行清整。

待水温超过8℃时,为促进亲鱼的性腺发育,开始投喂含蛋白42%的配合饲料,最好搭配新鲜的小鱼、小虾和切碎的大鱼、河蚌肉、动物内脏等动物性饵料[1]。

1.2催产与孵化目前,黄颡鱼的繁殖方法、方式、规模有以下几种:人工催产、自然产卵受精、人工孵化;人工催产、自然产卵、自然孵化;人工催产、干法受精、人工孵化等。

各地采用的繁殖方法、方式、规模均不同。

水沟、土池、水泥池等可以作为孵化池;瓦片、泥桶、柳树根、棕片、密眼网片等都可以作为人工鱼巢。

下面以人工催产、干法受精、水泥池微流水人工孵化为例介绍黄颡鱼繁殖方法。

1.2.1亲本选择。

在亲本选择上,雄鱼亲本以个体大、生殖孔突出且略红的为宜,必要时可以进行剖杀检查;雌鱼亲本要求腹部饱满柔软,提起时腹部有晃动感,用挖卵器取卵观察时,鱼卵大小均匀且基本能够自然分离为好[2]。

1.2.2激素选择及注射。

激素采用绒毛膜激素(HCG )和鲤鱼脑垂体(PG ),然后将其溶入0.9%NaCl 溶液配成合剂。

雄鱼注射剂量为0.5mL/kg ,雌鱼注射剂量为1.0mL/kg 。

注射部位在黄颡鱼背鳍基部,雌雄注射时间同步,注射方式为一针注射。

注射后,按照雌、雄亲鱼分开放养,放养池为保持微流水的水泥池。

黄颡鱼养殖技术第一节形态特征及生活习性黄颡鱼,俗称黄姑、黄腊丁、黄鳍鱼等,种类较多分布于我国河川、湖泊、沟渠等水域中,是一种优质名贵经济鱼类。

该鱼产量大、肉质细嫩、少细刺、味道鲜美、营养丰富、药用价值较高,在国内外市场深受欢迎,特别是大规格的鲜活鱼供不应求。

黄颡鱼体长,腹面平,体后半部稍侧扁,头大且扁平,吻圆钝,口裂大,下位,上颌稍长于下颌,上下颌均具绒毛状细齿。

眼小,侧位,眼间隔稍隆起。

须4对,鼻须达眼后缘,上颌须最长,伸达胸鳍基部之后,颌须2对,外侧一对较内侧一对为长。

体背部黑褐色,体侧黄色,并有3块断续的黑色条纹,腹部淡黄色,各鳍灰黑色。

黄颡鱼喜栖息于静水或缓流水中,生存温度范围广,一般为0℃~39℃,最适宜生长水温为22℃~28℃,水体最适宜PH值范围为7.0~8.5,适宜溶氧量为3.0毫克/升以上。

黄颡鱼是肉食性为主的杂食性鱼类,也可以说是温和的肉食性鱼类。

觅食活动一般在夜间进行,食物包括小鱼、虾、各种陆生和水生昆虫(特别是摇蚊幼虫)、小型软体动物和其它水生无脊椎动物,有时也捕食小型鱼类。

其食性随环境和季节变化而有所差异,在春夏季节常吞食其它鱼的鱼卵,到了寒冷季节,食物中小鱼较多,而底栖动物渐渐减少。

规格不同的黄颡鱼食性也有所不同,体长2-4厘米,主要摄食桡足类和枝角类;体长5-8厘米的个体,主要摄食浮游动物以及水生昆虫;超过8厘米以上个体,摄食软体动物和小型鱼类等。

人工培育可喂绞碎的鱼、虾及软体动物,既要摄食动物性饵料,也吃人工配合饲料,但最好以配合饲料为主,辅以动物性鲜活饵料。

在自然水域中,黄颡鱼生长速度慢,上市规格小,在一定程度上影响了市场发展。

因此,黄颡鱼的人工养殖势在必行。

第二节池塘主养黄颡鱼1. 池塘条件:黄颡鱼耐低氧能力差, 对生态条件要求较高,选择水源充足、水质清新、注排水方便的池塘, 面积2~5亩, 池底平坦、淤泥10cm ~20cm、水深1.5 ~ 1.8m,池塘进水口用30目筛绢网过滤, 以防野杂鱼等敌害生物进入。

杂交黄颡鱼苗繁育技术鱼大大课堂没有围墙的水产大学◆ ◆ ◆为了学习效果,优先推荐看视频哦,如果流量不足,文章也给你准备了图文版回顾,不用担心错过精华内容!课程录音课程完整版观看视频点击绿色图标听课↓↓↓ 当前浏览器不支持播放音乐或语音,请在微信或其他浏览器中播放24:54 杂交黄颡来自鱼大大课程完整视频点击「白色三角」观看徐波创富渔业科技发展有限公司毕业于四川理工电子信息工程从事名特鱼繁殖8年课程图文回顾鱼大大·李叫兽整理01前言黄颡鱼在眉山市东坡区的人工养殖和繁育已经有20多年的历史。

黄颡鱼的繁殖是自然繁殖,每年5月至8月可多次产卵。

由于繁殖方式难度小,黄颡鱼繁殖场迅速增多,在追求利益的同时近亲繁殖,造成长势慢,抗病能力低下,从小到大养殖的过程中疾病不断,治疗困难,不耐运输等问题。

02新品种的开发为了解决普通黄颡鱼的问题,需要开发新的养殖品种。

开发目标:1.要保持新品种在外型上与普通黄颡有90%的相似度2.要保持新品种在口感上与普通黄颡相同3.要增强新品种的抗病力4.要增强新品种的运输能力,不能长途运输只能就地销售,导致某些地区价格高,某些地区价格低母本和父本的选择,条件苛刻。

母本必须选择纯度非常高的黄颡鱼作为母本,近亲繁殖的亲本不行。

父本的选择:三年时间,十几个品种进行杂交,得出的子代在相同条件下养殖,对比养殖效果。

2007年开发出来的杂交黄颡鱼品种,选择老客户进行养殖,查看切实的养殖效果。

经过几年的养殖,在2011年,得到认可之后再进行推广。

经过10年的推广,生产能力达到20亿尾。

03新品种杂交黄颡鱼苗的优势1.长势快,当年苗,4个月左右每尾可达50克以上,6个月每尾可达150克左右2.大小规格整齐3.亩产1500到3500斤,最高产量可达4500斤以上,每个地方的水质、土壤、池塘条件、饲养方法、管理水平等不同,亩产有差异4.抗病力强,存活率高抗病力强,四川地区水花开始养殖70%以上,普通黄颡鱼的成活率不到50%。

黄颡鱼生物学特点及其繁殖和饲养

王令玲;仇潜如

【期刊名称】《淡水渔业》

【年(卷),期】1989(000)006

【摘要】描述黄颡鱼的生物学特点,介绍其繁殖技术和饲养措施.

【总页数】3页(P23-24,31)

【作者】王令玲;仇潜如

【作者单位】不详;不详

【正文语种】中文

【中图分类】S965.128

【相关文献】

1.黄颡鱼与瓦氏黄颡鱼的规模化杂交繁殖 [J], 唐忠林;周国勤;茆健强;郭丽芸;刘炜;尹绍武;张国松

2.黄颡鱼生物学特点及其池塘养殖高产技术 [J], 秦玉丽

3.江黄颡鱼的人工繁殖及饲养技术 [J], 王武;张东升;余卫忠

4.湖泊黄颡鱼与人工培育黄颡鱼在繁殖效果上的比较 [J], 王吉祥

5.不同催产激素对黄颡鱼♀×瓦氏黄颡鱼♂繁殖的影响 [J], 潘庭双;凌俊;江河;段国庆;胡玉婷;周华兴;汪焕

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。