流行性乙型脑炎基本知识

- 格式:doc

- 大小:34.00 KB

- 文档页数:3

流行性乙型脑炎健康教育知识(5篇)第一篇:流行性乙型脑炎健康教育知识流行性乙型脑炎健康教育知识1.什么是流行性乙型脑炎?流行性乙型脑炎(以下简称乙脑)是一种由乙型脑炎病毒引起的常见急性传染病。

乙脑的流行季节主要是7、8、9三个月。

乙脑病毒侵犯儿童,尤其是10岁以下的儿童和婴幼儿。

接种乙脑疫苗和灭蚊是有效的控制手段。

2.乙脑的症状有哪些?乙脑从感染到发病一般要经过10-14天,主要表现为高热、伴有头痛、呕吐、嗜睡、颈部强直等脑膜刺激症状。

重者可出现抽搐、昏迷、甚至出现呼吸衰竭而死亡。

乙脑的发病初期症状和上呼吸道感染很类似,发烧并伴有呕吐、恶心、全身不适,所以建议大家,如果有类似症状还是要早诊断、早治疗。

3.乙脑的传染源、传播途径乙脑的传染源是被感染的人或动物,通过蚊子叮咬而传播。

猪是乙脑的主要传染源。

蚊子先叮咬了病猪再叮咬人,会造成人类乙脑流行。

预防措施:1.接种乙脑疫苗:我国已将乙脑减毒活疫苗纳入儿童免疫规划,在儿童8月龄和2周岁时各免费接种一针。

浙江省规定7、8、9月份暂停使用乙脑减毒活疫苗,但可使用乙脑灭活疫苗替代接种,按照“自愿自费”原则接种。

2.开展爱国卫生运动,清扫卫生死角、积水,疏通下水道,喷洒消毒杀虫药水,消除蚊虫孳生地,降低蚊虫密度,切断传播途径,以防止乙脑疫情的发生和扩散。

3.灭蚊防蚊:杀灭蚊虫,使用纱门、纱窗、蚊帐等防蚊叮咬,提倡不露宿。

黄昏户外活动应避免蚊虫叮咬。

在农村重点是消灭牲畜棚(特别是猪圈)的蚊虫。

第二篇:流行性乙型脑炎疫苗.流行性乙型脑炎疫苗 1 WHO 立场文件依据为各成员国提供卫生政策方面指导意见这一职责,世界卫生组织(WHO)就预防具有全球公共卫生影响的疾病的疫苗及联合疫苗问题,发布一系列定期更新的立场文件。

这些文件着重关注的是疫苗在大规模免疫规划中的使用。

范围有限的免疫接种(多为私营部门开展)对国家免疫规划来说是一个很好的补充,但不是这些政策文件的重点。

WHO 的立场文件归纳了各相关疾病与疫苗的基本背景信息,并就如何在全球使用这些疫苗表明了WHO 目前的立场。

流行性乙型脑炎防治基本知识及防控措施1、什么是流行性乙型脑炎?流行性乙型脑炎(以下简称乙脑)又称为日本B型脑炎(Japanese?B?Encephalitis)是由乙型脑炎病毒引起的以脑实质病变为主的急性传染病。

2、是否感染了乙脑病毒后就会发病呢?乙型脑炎病毒侵入人体后,只有当人体防御机能低弱时病毒才穿越血脑屏障侵入中枢系统而发病。

从乙型脑炎病毒侵入到发病,人被感染后,绝大部分呈隐性感染,仅有少数人发病,有显性感染症状(≤0.1%)。

一般要经过4~21天,平均14天左右。

3、乙脑感染者初期症状??乙脑大多数起病急骤,发热,体温常在37℃~38℃左右,常伴有头痛,轻的有恶心、呕吐以及全身不适症状。

约经过1~3天后,体温上升,病情加重,发热达40℃以上。

除有高热外,突出表现为意识障碍、惊厥。

婴儿囟门隆起,严重时发生嗜睡昏迷,可因脑水肿、脑疝、呼吸衰竭等致命。

爆发型的乙脑,甚至可以在1~2天内因呼吸衰竭而死亡。

乙脑发病初期,很像上呼吸道感染,病人有些发热、头痛、全身不适。

这些症状如果出现在乙脑流行季节,应引起重视,及早送医院检查。

4、乙脑病死率?乙型脑炎是一种比较凶险的疾病,我国采用中西医结合治疗,近年来病死率降至5%~10%左右,我省1990年-2000年病死率6.7%,部分患者留有后遗症。

5、乙脑的好发年龄?人对乙脑病毒普遍易感,但绝大多数是无症状的隐性感染者,极少数人发病,少年儿童是主要发病人群。

小年龄尤其是10岁以下的儿童最为易感。

因此,预防乙型脑炎对于保护儿童健康显得极为重要。

6、乙脑主要发病国家?乙脑主要在亚洲流行,东亚、东南亚在日本、朝鲜、韩国、中国、越南、泰国、印度、印尼、马来西亚、菲律宾等都有本病的报道。

随着连年推行并扩大疫苗接种,发病率逐渐下降。

7、目前有什么疫苗可以预防乙脑?我国自1968年开始大面积接种灭活疫苗,1989年开始接种减毒活疫苗,乙脑基本得到控制。

我国当前主要应用两种疫苗即地鼠肾细胞灭活疫苗和减毒活疫苗。

流行性乙型脑炎知识要点1.病因与传播途径:流行性乙型脑炎是由乙型脑炎病毒引起的,属于脑炎病毒的一种。

病毒主要通过蚊子叮咬传播,其中以库蚊和伊蚊是最主要的传播媒介。

人类是主要的感染宿主,病毒可以感染猪、家禽和其他动物。

2.流行状况:流行性乙型脑炎主要分布在东南亚、东亚和南亚地区,尤其是农村地区。

每年约有3-5万例病例发生,其中多数为儿童。

疫情一般在夏秋季爆发,蚊虫孳生旺盛的时候更易传播。

3.症状和临床表现:流行性乙型脑炎感染的潜伏期一般为5-15天。

初期症状与普通感冒相似,包括发热、头痛、呕吐和体力衰弱。

随后出现神经系统症状,如高热、意识障碍、抽搐、颈项强直等。

重症病例可能出现脑水肿、昏迷和瘫痪等。

4.高危人群:儿童是流行性乙型脑炎的高危人群,尤其是农村地区的儿童。

其他高危人群包括与病毒接触较多的人,如家禽饲养员、猪场工人和农民等。

5.预防措施:流行性乙型脑炎可以通过疫苗预防。

目前市场上有两种疫苗可供选择:灭活疫苗和减毒活疫苗。

接种疫苗是预防感染最有效的方法,可有效降低感染风险。

此外,还应采取预防蚊虫叮咬的措施,如使用蚊帐、驱蚊剂和穿着长袖长裤等。

6.诊断和治疗:流行性乙型脑炎的诊断主要根据患者的临床表现和病毒检测。

目前可通过血液或脑脊液样品进行病毒检测。

对于轻型病例,通常只需要支持性治疗,如控制发热和保持充足的水分摄入。

对于重症病例,可能需要进行抗病毒治疗和对症治疗。

7.并发症和预后:流行性乙型脑炎的并发症较常见,包括脑水肿、脑膜炎、昏迷和瘫痪等。

重型病例的死亡率较高,而在存活者中,约有半数的患者可能出现长期神经系统后遗症,如智力障碍、运动障碍和听力损失等。

8.其他预防措施:除了疫苗和防蚊措施,还应加强环境卫生管理,减少蚊虫滋生的地方。

农民应注意动物的免疫和防控,以避免病毒在动物之间传播。

另外,对于病例的及时报告和隔离措施也是重要的防控举措。

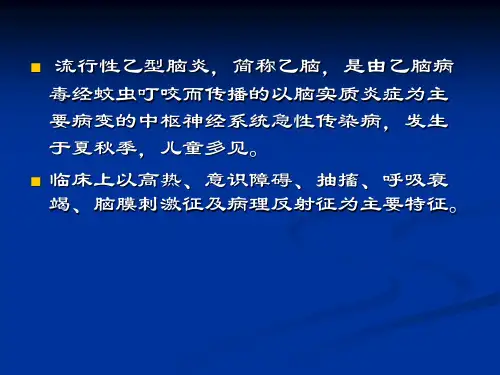

认识流行性乙型脑炎,守护健康防线流行性乙型脑炎,简称乙脑,是一种由乙型脑炎病毒引起的急性传染病,主要通过蚊虫叮咬传播,严重威胁着人类的健康。

在这篇科普文章中,我们将深入了解乙脑的相关知识,包括其传播途径、症状、预防和治疗方法。

一、传播途径乙脑病毒主要存在于猪、牛等家畜体内,蚊虫叮咬了感染乙脑病毒的动物后,再叮咬人类,就可能将病毒传播给人。

其中,三带喙库蚊是主要的传播媒介。

乙脑的流行具有明显的季节性,多发生在夏季和秋季,这与蚊虫的繁殖和活动高峰期密切相关。

二、症状表现乙脑的潜伏期一般为10 - 14天。

发病初期,患者常出现发热、头痛、恶心、呕吐等症状,容易被误认为是普通感冒。

随着病情的发展,患者可能会出现高热、抽搐、意识障碍、呼吸衰竭等严重症状。

儿童和老年人是乙脑的易感人群,且病情往往较为严重,可能留下神经系统后遗症,如智力障碍、肢体瘫痪等。

三、预防措施(一)防蚊灭蚊这是预防乙脑的关键措施。

可以采取以下方法:1.安装纱窗、蚊帐,使用蚊香、驱蚊液等驱蚊产品。

2.清除居住环境周围的积水,减少蚊虫滋生地。

3. 户外活动时,尽量穿长袖长裤,避免在蚊虫活动高峰期外出。

(二)疫苗接种接种乙脑疫苗是预防乙脑最有效的方法。

我国目前使用的乙脑疫苗有减毒活疫苗和灭活疫苗两种。

儿童应按照国家免疫规划程序按时接种乙脑疫苗,成人如果未曾接种过乙脑疫苗,也可以咨询医生进行补种。

(三)加强家畜管理做好猪、牛等家畜的饲养管理,搞好家畜棚舍的环境卫生,降低蚊虫滋生的机会。

同时,对家畜进行乙脑疫苗的接种,可有效减少病毒的传播。

四、治疗方法一旦确诊乙脑,应立即住院治疗。

治疗原则主要包括对症治疗和支持治疗:1.症治疗:针对患者的发热、抽搐、呼吸衰竭等症状进行相应的处理,如使用退烧药、镇静药、呼吸兴奋剂等。

2. 支持治疗:维持患者的水、电解质平衡,保证营养供应,加强护理,预防并发症的发生。

虽然乙脑是一种严重的传染病,但只要我们了解其传播途径,采取有效的预防措施,及时治疗,就能够有效地控制乙脑的发生和传播,保护自己和家人的健康。

流行性乙型脑炎基本知识

流行性乙型脑炎属于《中华人民共和国传染病防治法》中规定的乙类传染病,是由乙脑病毒引起、经蚊传播的人畜共患的中枢神经系统急性传染病。

潜伏期一般在10-14天左右。

患者主要表现发烧、剧烈头痛、恶心、呕吐、嗜睡不醒等症状,重者可出现抽搐、昏迷,甚至出现呼吸衰竭而死亡。

传染源是被感染的人或动物,通过蚊子叮咬而传播。

人尤其是儿童对乙脑病毒普遍易感。

预防乙脑应采取灭蚊、防蚊及预防接种为主的综合措施。

10岁以下儿童应尽快接种乙型脑炎疫苗,以迅速提高人群免疫力;开展防治乙脑知识的普及教育运动,提高自我保护能力;开展爱国卫生运动,清扫卫生死角、积水,疏通下水道,喷洒消毒杀虫药水,消除蚊虫孳生地,降低蚊虫密度,切断传播途径,以防止乙脑疫情的发生和扩散。

病原

乙脑病毒属于虫媒病毒黄病毒科黄病毒属。

毒粒为球形,有包膜,直径20-30nm,为二十面体结构。

基因是正链单股RNA,包装于病毒核衣壳中,外层为脂膜(包膜)。

包膜中有糖基化蛋白E和非糖基化蛋白M。

E蛋白是主要抗原成分,具有特异性中和以及血凝抑制抗原决定簇。

乙脑病毒加热至56℃30分钟即可灭活。

来苏水对该病有很强的灭活作用(1% 5分钟,或5% 1分钟即可灭活)。

对去氧胆酸钠、乙醚、氯仿等均很敏感。

在地鼠肾、C6/36和BHK-21等有明显致细胞病变作用;乳鼠脑内接种敏感,一般2-3天即可发病死亡,因此目前实验室常用以上两种方法分离乙脑病毒。

临床表现

人感染乙脑病毒后潜伏期为5-15天,病人症状以高烧、惊厥、昏迷为主要特征,病程一般可分为三个阶段:

1.初期:起病急,主要表现为全身不适、头痛、发烧、常伴有寒战,体温38℃-39℃。

头痛常较剧烈,伴有恶心、呕吐(呈喷射状),此期持续时间一般为1-6天。

2.急性脑炎期:最突出的症状是持续高烧,体温高达39℃-40℃以上,几天后中枢神经感染加重,出现意识障碍,如神志恍惚、昏睡和昏迷、惊厥或抽搐,颈项强直,受影响肢体出现麻痹,有的出现呼吸衰竭而死亡。

神经系统检查巴宾斯基征阳性,跟腱反射阳性。

3.恢复期:在此期神经系统症状逐渐缓解,体温和脉搏等逐渐恢复正常。

诊断标准

根据流行病学资料、临床症状和体征以及实验室检查结果的综合分析进行诊断,但确诊则需要依靠抗体检查或病原分离。

(一)流行病学:在乙脑流行区居住,在蚊虫叮咬季节发病或发病前25天内在蚊虫叮咬季节到过乙脑流行区。

(二)临床症状和体征

1.急性起病,发热头痛、喷射性呕吐、嗜睡,伴有脑膜刺激症状。

2.急性起病,发烧2-3天后出现不同程度的意识障碍,如昏迷、惊厥、抽搐、肢体痉挛性麻痹等中枢神经系统,或发展至中枢性呼吸循环衰竭。

(三)实验室检查

1.脑脊液:压力增高,呈非化脓性炎症改变(外观清亮,蛋白轻度增高,糖与氯化物正常,白细胞增高,多在50-500×106/L,早期多核细胞为主,后期单核细胞为主。

2.一个月内未接种过乙脑疫苗者,血或脑脊液中抗乙脑IgM抗体阳性。

3.恢复期血清中抗乙脑IgG抗体或中和抗体滴度比急性期有4倍以上升高者,或急性期抗乙脑IgG抗体阴性,恢复期阳性者。

4.乙脑病毒分离:从脑脊液、或脑组织、或血清分离乙脑病毒阳性。

(四)病例分类:

1、疑似病例:具体三(一)加三(二)1或三(二)2

2、临床诊断病例:疑似病例加三(三)1

3、确诊病例:疑似病例或临床诊断病例加三(三)2或三(三)3或三(三)4

治疗原则

目前尚无特效抗病毒药物,主要是对症、支持、综合治疗。

必须重视对症治疗,要认真把好“三关”,即高热关、惊厥关和呼吸衰竭关。

具体办法如下:

(一)降温:高烧易发生惊厥,可加重脑水肿,诱发呼吸衰竭,故必须及时降温,最好把体温控制在38.5℃以下(肛表),头部温度力争降到36℃左右,其方法有物理降温、药物降温和激素等。

(二)镇静:乙脑患者因头痛剧烈,常有烦躁不安,因颅压增高易发生惊厥,故应给以适量镇静剂以防止发生惊厥。

如果遇抽搐患者则应尽快地用镇静剂予以控制。

(三)防止呼吸衰竭:重症病例早期可发生颅压增高。

在防治颅压增高上首先要防止痰堵造成换气不佳的缺氧,故应多让病人侧睡,防止昏迷时舌根后坠。

若已出现痰堵,可考

虑气管插管或切开,以改善肺部的换气功能。

当出现脑水肿或脑疝,引起呼吸衰竭时,应立即给以脱水剂。

如病人有缺氧表现,则应早期给氧,如病人出现呼吸表浅或节律不齐时,应采用呼吸兴奋剂。

此外,支持、综合治疗亦应重视,如认真细致的护理,高热量多维生素的营养性流质,保持水和电解质平衡、预防继发感染等。

如治疗不及时病死率高达约10%-20%左右,部分病人(约30%左右)遗留不同程度的后遗症,如痴呆、半身不遂、精神失常、记忆力和智力减退等。

因此,早期发现、早期诊断、早期治疗病人对降低病死率和致残率是很重要的。

监测

乙脑的流行规律尚不十分清楚,因此目前尚无理想的监测方法。

下面介绍几种监测方法提供参考

(一)媒介蚊的强度和出现早晚:定期、定地点、定时间、定量捕捉蚊子,特别是定地点最好在牲畜棚(特别是猪圈)内,定时间最好是黄昏7-8点蚊子吸血高峰时,观察三带喙库蚊的出现时间及其在蚊中所占比例。

(二)猪抗体的监测:猪群抗体阳性率调查及猪抗体50%阳转日出现时间(提前或后延)在一定程度上反映三带喙库蚊的强度和出现早晚。

查猪抗体时要注意母体抗体或既往感染对结果的影响,最好是4-5月龄的仔猪,其母体抗体已消失,用这样的猪观察抗体比较可靠。

(三)人群抗体水平的监测:有人报道隐性感染高的地区,人群血凝抑制抗体阳性率达78%,乙脑的发病率就低,仅为2.6/10万;而隐性感染低的地区,血凝抑制抗体阳性率仅为10%,则乙脑的发病率高达38.3/10万。

(四)气象因素:特别是气温和雨量很重要,气温高不仅有利于蚊虫的孳生,而且能提高病毒在蚊体内的毒力和数量。

晴天和雨天交替最有利于蚊虫的孳生。

来自:职业卫生技术服务机构()

详细参考出处/Html/156.html。