小儿疳积-中医推拿治疗

- 格式:docx

- 大小:13.58 KB

- 文档页数:2

小儿推拿处方一.腹泻治疗(1)寒湿泻:补脾经、推三关、补大肠、揉外劳、揉脐、推上七节骨、揉龟尾、按揉足三里。

【另】肠鸣腹痛重者加揉一窝风、拿肚角;体虚加捏脊;警惕不安加清肝经、掐揉五指节。

(2)湿热糠:清脾胃、清大肠、清小肠、脱六腑、搓中枢、搓龟尾。

(3)伤食泻:补脾经、清大肠、揉板门、运内八卦、揉中脘、摩腹、揉天枢、揉龟尾。

(4)脾虚糠:迁调脾经、迁调大肠、发推三关、摩腹、搓脐、推向七节骨、搓龟尾、揉脊。

【另】肾阳虚者提滋阴经、搓外劳。

消化不良加运内八卦;长糠远不止者提按搓百会。

二.痢疾治疗(1)湿热痢:清胃经、清大肠、清小肠、脱六腑、清天河水、发推下七节骨、分后阴阳、运内八卦、清肺经、搓天枢。

【另】腹痛甚者加拿肚角。

(2)寒湿痢:补脾经、补大肠、揉外劳、推三关、分阴阳、摩腹、按揉足三里。

三.咳嗽化疗(1)寒吐:补脾经、横纹推向板门、揉外劳、推三关、推天柱骨、揉中脘。

(2)冷调侃:清脾胃、清大肠、脱六腑、运内八卦、横位推至板门、发推天柱骨、发推下七节骨。

(3)伤食吐:补脾经、揉板门、横纹推向板门、运内八卦、揉中脘、分腹阴阳、按揉足三里。

四.腹痛化疗(1)寒痛:补脾经、揉外劳、推三关、摩腹、掐揉一窝风、拿肚角。

(2)伤食苦:迁调脾经、清大肠、搓板门、运内八卦、搓中脘、搓天枢、分腹阴阳、拎肚角。

【另】呕吐者提发推天柱骨、横纹推至板门;咳嗽者加退六腑、清天河水。

(3)虫痛:揉一窝风、揉外劳、推三关、摩腹、揉脐。

【另】腹痛甚者加按揉脾俞或背俞部压痛点。

(4)阴虚腹痛:迁调脾经、滋阴经、发推三关、搓外劳、搓中脘、搓脐、按搓足三里。

五.疳积治疗(1)积滞受伤脾:迁调脾经、搓板门、发推四横纹、运内八卦、搓中脘、分腹阴阳、搓天枢、按搓足三里。

(2)气血两亏:补脾经、推三关、揉外劳、运内八卦、掐揉四横纹、按揉足三里、揉中脘、捏脊。

【另】五心烦热,盗汗,舌红光剥,阴液不足者,宜去推三关、揉外劳,加清肝经、补肾经、揉上马、运内劳宫;烦躁不安加掐揉五指节、清肝经;口舌生疮加掐揉小横纹;目赤多泪,隐涩难睁者加清肝经、揉肾纹;若兼见咳嗽痰喘,加推肺经、推揉膻中、肺俞;便溏加补大肠;便秘加清大肠、推下七节骨。

医治小常识-治小儿营养不良(又名疳积)【穴位敷贴疗法】1方药物:生栀子九克,鸡蛋清适量,面粉少许。

部位:神阙穴、涌泉穴(双侧)制用:生栀子研成细末,加面粉、鸡蛋清调拌,制成三个药饼。

分别敷贴于脐中及两足心涌泉穴。

功效:清心除烦,消积除胀。

适用于小儿疳积,面黄肌瘦,腹胀、纳差,五心烦热,夜睡不宁等。

2 方药物:生香附四点五克,生半夏四点五克,鸡蛋清适量。

部位:涌泉穴(双)制用:香附、半夏共研末,加入鸡蛋清调匀成糊状,以布包扎于两足心涌泉穴。

功效:行气和中,消积理脾。

适用于小儿疳积,面黄肌瘦,厌食腹胀,大便完谷不化者。

3方药物:鲜疳积草十五克,生姜三十克,葱三十克,鸡蛋清适量。

部位:涌泉穴(双侧)。

制用:前三味药混合,捣烂,加鸡蛋清拌匀,晚上临睡前敷两足底。

隔三天换药一次,五至七天为一疗程。

4方药物:桃仁、杏仁、生山栀各等量,冰片少许,樟脑少许。

部位:内关穴(双侧)。

制用:前三味药晒干,研成细末,加入冰片、樟脑。

每次取药末十五至二十克,用鸡蛋清调成糊状,敷穴位上,用纱布包扎。

每次敷二十四小时,隔两天敷一次。

5方药物:木香十二克,陈皮十二克,莱菔子十二克,三棱十克,莪术十克,槟榔十克,姜黄三克。

部位:中脘穴。

制用:各药混合,研成细末,调拌凡士林敷穴位上,外用纱布、胶布固定。

注:如无凡士林,用麻油即可。

6方药物:白矾、陈醋各适量。

部位:涌泉穴(双侧)。

制用:二药调成糊状,敷两足底穴位上,外用纱布、胶布固定。

每日换药一次。

注:此法用于虚寒型。

7方药物:皮硝十克,杏仁六克,栀子三克,葱白七茎,红枣(去核)七枚,头道酒糟三十克。

部位:神阙,命门穴。

制用:各药混合,捣成膏状,分别敷贴于穴位,盖上干净布块,再用胶布固定。

隔两天换药一次。

中医推拿疗法在小儿疳积的临床应用效果观察

卢艺

【期刊名称】《中外女性健康研究》

【年(卷),期】2018(000)005

【摘要】目的:探讨中医推拿疗法对小儿疳积的临床应用效果.方法:将72例疳积患儿随机分为对照组和观察组各36例,对照组给予口服药物治疗,观察组在对照组基础上实施中医推拿疗法,观察比较两组患儿疗效.结果:观察组治疗总有效率为88.89%,对照组为61.11%,观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.01).结论:中医推拿疗法使患儿使气血生化机能旺盛、补脾健胃,增强胃肠蠕动,促进食物消化吸收,调整脏腑功能,对小儿疳积疗效确切,操作简单安全.

【总页数】2页(P13,31)

【作者】卢艺

【作者单位】广西河池市中医医院儿科,广西河池 547000

【正文语种】中文

【相关文献】

1.颈椎病实施中医推拿治疗法的临床效果观察 [J], 徐兵

2.联用中医推拿疗法和隔盐灸疗法治疗小儿腹泻的效果观察 [J], 朱建强

3.中医推拿配合针灸疗法对老年肩周炎的效果观察 [J],

4.中医推拿配合针灸疗法对老年肩周炎的效果观察 [J], 余智;

5.中医推拿疗法治疗小儿功能性消化不良的效果观察 [J], 刘荣英;刘湘峰;曹建志

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

小儿疳积该如何治疗?

文章导读

小儿疳积其实就是我们常说的积食,主要原因是小儿的脾脏比较娇嫩,消化

功能发育不健全导致的。

脾胃主要用于消化我们日常进食的食物,但是如果小儿脾胃失调,食物就会无法转化,积食在体内。

积食的小儿会不思饮食,对于成长发育是很不利的,那么,小儿疳积通常应该采取什么方法来治疗呢?

小儿疳积的居家治疗

宝宝有“积”,可以通过吃健脾、消积的药物治疗,但对有些宝宝来讲喂药很困难,且见

效慢。

中医传统疗法即捏积,对治疗宝宝有“积”有其独到之处。

捏积也称为小儿按摩,是

中医外治法之一,通过手法作用于小儿体表的特定部位,以调节机体的生理功能,年龄越小,疗效越好。

捏积的方法操作简便,方便易行,并且见效快、疗效好、无毒副作用。

方法为每天一次,10次为一疗程,各位妈妈不妨一试。

具体部位可见附图示意,操作方法如下:

1、运大肠:大肠穴位于食指端桡侧边缘至虎口。

妈妈可用一根食指在此处做直线推

动按摩,每次推200次,每天1次,还可治疗腹泻。

2、推脾土:脾土穴位于拇指螺纹面。

妈妈可用一根食指在此处推动按摩,每天1次,

每次推200次,可治疗宝宝呕吐、腹胀。

3、揉板门:板门穴位于大鱼际隆起处,妈妈可用一根食指揉此处,每天1次,每次揉50-100次,可治疗宝宝腹胀、食欲不振。

4、推天河水:天河水穴位于前臂掌侧正中,自腕横纹中点至肘横纹中点成一直线,妈

妈可用一根食指推动按摩此处,每天1次,每次100-200次,可治疗身热烦躁、便秘的

宝宝。

5、捏脊4遍:双手中指、无名指和小指握成半拳状,食指半屈,拇指伸直对准食指前。

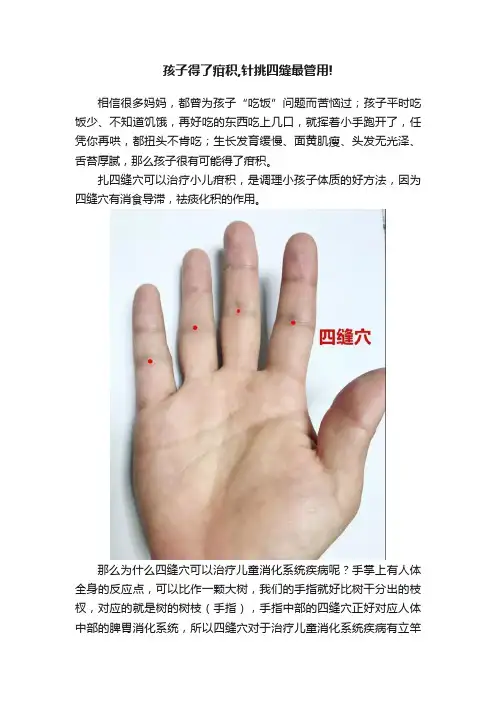

孩子得了疳积,针挑四缝最管用!相信很多妈妈,都曾为孩子“吃饭”问题而苦恼过;孩子平时吃饭少、不知道饥饿,再好吃的东西吃上几口,就挥着小手跑开了,任凭你再哄,都扭头不肯吃;生长发育缓慢、面黄肌瘦、头发无光泽、舌苔厚腻,那么孩子很有可能得了疳积。

扎四缝穴可以治疗小儿疳积,是调理小孩子体质的好方法,因为四缝穴有消食导滞,祛痰化积的作用。

那么为什么四缝穴可以治疗儿童消化系统疾病呢?手掌上有人体全身的反应点,可以比作一颗大树,我们的手指就好比树干分出的枝杈,对应的就是树的树枝(手指),手指中部的四缝穴正好对应人体中部的脾胃消化系统,所以四缝穴对于治疗儿童消化系统疾病有立竿见影的效果。

点刺四缝穴方法:三棱针浅刺0.1~0.2寸,点刺出血或挤出少许黄色透明粘液。

如果挤出的黄水较多,过半个月或一个月后再扎第二次。

一般的孩子扎两次后,挤出的就全是鲜红的血液了,以后就不需要再扎了。

如果第二次扎时挤出的血液里仍有淡黄水,则需要一个月后再扎一次,直至挤出来的全是血为止。

但要注意,扎四缝穴效果最好的是真正得了疳积的孩子。

在门诊上会遇到一些家长反映孩子平时喂饭困难,可扎了四缝穴后效果仍不明显。

这类孩子的问题多是出在喂养的方法上,孩子不好好吃饭,自己吃只吃半碗,大人喂却能吃上一碗,虽然时间长一些,但还是能吃下去,而且还知道饿。

这样的孩子可能没有患疳积,所以就算扎了四缝穴,也没有效果,这是由不良的进食习惯造成的,家长应该培养孩子良好的进食习惯,使孩子能够更加健康、茁壮的成长。

预防小儿疳积,应抓下面几个环节:1、提倡母乳喂养,乳食定时定量,按时按序添加辅食,供给多种营养物质,以满足小儿生长发育的需要。

2、不要过早给孩子添加辅食,添加时候循序渐进。

3、合理安排小儿生活起居,保证充足的睡眠时间,经常户外活动,呼吸新鲜空气,多晒太阳,增强体质。

4、饮食习惯从小养成。

纠正饮食偏嗜、过食肥甘滋补、贪吃零食、饥饱无常等不良饮食习惯。

5、嗜冷之殇伤脾胃。

医治小常识-治小儿营养不良(又名疳积)

【推擦疗法】

取生姜、葱白各十克,水煎后,用食指蘸药液推擦患儿两手小指外侧,向下推擦九次,每日一次,连续七天。

【吹鼻疗法】

取棘针(即酸枣树上的刺)、瓜蒂等份,研细末,以小竹管或小纸管把药末吹入鼻中。

隔日一次,七次为一疗程。

【刮痧疗法】

取长强穴到大椎穴处刮治。

【耳穴疗法】

取耳穴:脾、胃、肝、小肠、心、交感。

临证配穴:烦躁哭闹、夜寐不宁者加耳尖放血;盗汗者加肺;口渴喜饮者加渴点、内分泌;消化不良者加胰胆。

治疗方法:常用压丸、按摩(搓擦、点按法结合)。

每次取一侧耳穴,每天按压三至五次,每次三至五分钟,两至三天换对侧耳,十次为一疗程。

按:本法简便有效,一般治疗一周左右诸症明显改善,一个月左右体重可有不同程度增加。

小儿疳积-中医推拿治疗疳积是癌证和积滞的总称,两者有轻重程度的不同,积滞是指小儿伤于乳食,损伤脾胃,而致脾胃运化失司,积聚留滞而成。

疳证是指气液干涸,身体赢瘦,往往是积滞的进一步发展,所以古人有“无积不成疳”的说法。

另外小儿感染寄生虫病,也可转为疳证。

现代医学认为本病类似于“小儿营养不良”,是一种慢性营养缺乏症。

疳积主要原因为摄入不足,喂养不当、偏食、消化吸收不良,或继发于各种慢性疾病,引起蛋白质或热量缺乏或消耗增加,以致不能维持机体正常代谢,而消耗自身组织,使体重下降,皮下脂肪减少,表现为逐渐性消瘦、水肿、生长发育滞缓,严重者伴有各器官的功能低下。

【临床表现】神疲乏力,面色无华,形体消瘦,发育迟缓,皮下脂肪消失,肌肉萎缩等是本病的主要症状。

根据祖国医学辨证,可分为以下两型。

1.乳食积滞型脘腹胀满,纳食不香,夜眠不宁,精神不振,大便不调常有恶臭或便秘,同时可伴有手足心热等症,苔厚腻,色微黄少津液,脉弱或兼数,指纹紫红色。

2.气血两亏型面色晄白或萎黄呈干瘪老人面容,毛发稀疏易脱,骨瘦如柴,皮肤干燥多屑,精神萎靡,啼声低沉,困倦无力,动则汗出,四肢不温可伴浮肿(以下肢为多见,不思饮食或嗜食僻,发育障碍,腹部凹陷,大便搪泄,舌淡苔薄,指纹色淡医学教`育网搜集整理。

【诊断和鉴别】1.诊断根据病人外貌及其各种表现,诊断本病并不困难,但进一步查明诱发因素及有无并发症,对于本病的不良程度应有适当估计以利治疗。

下列数项可作参考:①消瘦程度及发病前后体重下降情况;②浮肿程度;③血浆蛋白浓度是否正常或明显下降,尚有基础代谢率、肌酸肌酐排出量等作参考。

2.鉴别诊断(1原发性肺结核:除消瘦、体重下降,食欲不振外,其主要症状有长期低热、咳嗽、咯血、潮热和盗汗等症状;胸部X线可以明确诊断医学教`育网搜集整理。

(2寄生虫病:患儿除消瘦外,可常有腹痛、肛门痒、大便检查可以发现有肠道寄生虫卵。

【治疗】1.治疗原则乳食积滞者,治宜消积导滞,健脾和胃;气血两亏者,治宜温中健脾,补益气血。

宝宝疳积小儿按摩推拿小儿疳积推拿按摩手法图解在宝宝小时候其实很多疾病爸爸们除了带去宝宝去医院之外,在家里也可以给宝宝理疗最推拿按摩舒缓症状,下面八宝网的就带来:宝宝疳积小儿按摩推拿小儿疳积推拿按摩手法图解。

中脘位于脐上四寸。

用木患或掌根按穴称揉中脘;用掌心或四指旋摩称摩中脘;用食指和中指自喉下直推至中脘称推中脘,又称推胃脘。

揉100~300遍,摩5分钟,推100~300遍。

揉摩中脘能健脾和胃,消食和中,多与按摩足三里、推脾经合用;推中脘主治胃气上逆,嗳气呕恶。

腹阴阳即两肋弓下缘或上腹部两侧。

用双拇指自剑突下分别沿肋弓下缘分推100~200遍;或自肋弓下缘分推至脐部两侧5~10遍。

主治腹痛、腹胀、消化不良、烦躁不安、夜啼。

用四指指腹或全掌着力作旋摩腹前腹壁,每次5分钟。

主治腹胀、腹痛、便秘、腹泻、疳积。

常与捏脊、按揉足三里合用,为常用小儿保健手法。

用中指端或掌根揉肚脐或脐周部,称揉脐;自脐直推至小腹小腿或反之操作方式,称推脐;用拇食中三指抓住发出声音肚脐摇动,称抖脐。

揉100~300遍,推100遍,抖5~10遍。

揉脐能温阳散寒、补益气血、健脾和胃、消食导滞,多用于腹泻、便秘、腹痛、疳积等。

操作上常将揉脐、摩腹、上推七节骨、揉龟尾配合应用,简称“龟尾七节,摩腹揉脐”,治疗腹泻效果较好。

推脐常用于腹胀、尿潴留。

抖脐常用于肠梗阻、肠套叠、腹痛。

天枢位于脐旁两寸,揉天枢就是用食指和中指分揉两穴50~100遍。

天枢为大肠之募穴,能疏调大肠、理气消滞。

丹田位于小腹部,或脐下2寸与3寸之间。

用掌根揉50~100遍,摩5分钟。

揉摩丹田能培肾固本,温补下元,分清别浊,多用于小儿佩吕桑、寒凝少腹、脱肛、遗尿等,常与补肾经、推三关、揉外劳合用。

揉丹田对毛序有效果,常与推箕门、清小肠合用。

怎么清洁女婴口腔 9个月宝宝如何清洁牙齿宝宝哭闹要抱著起来哄吗宝宝哭闹该立刻去哄去哄还是让他哭。

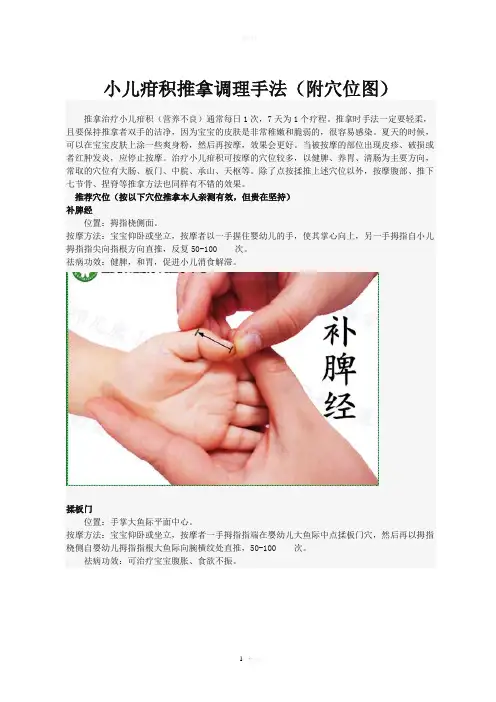

小儿疳积推拿调理手法(附穴位图)推拿治疗小儿疳积(营养不良)通常每日1次,7天为1个疗程。

推拿时手法一定要轻柔,且要保持推拿者双手的洁净,因为宝宝的皮肤是非常稚嫩和脆弱的,很容易感染。

夏天的时候,可以在宝宝皮肤上涂一些爽身粉,然后再按摩,效果会更好。

当被按摩的部位出现皮疹、破损或者红肿发炎,应停止按摩。

治疗小儿疳积可按摩的穴位较多,以健脾、养胃、清肠为主要方向,常取的穴位有大肠、板门、中脘、承山、天枢等。

除了点按揉推上述穴位以外,按摩腹部、推下七节骨、捏脊等推拿方法也同样有不错的效果。

推荐穴位(按以下穴位推拿本人亲测有效,但贵在坚持)补脾经位置:拇指桡侧面。

按摩方法:宝宝仰卧或坐立,按摩者以一手握住婴幼儿的手,使其掌心向上,另一手拇指自小儿拇指指尖向指根方向直推,反复50-100次。

祛病功效:健脾,和胃,促进小儿消食解滞。

揉板门位置:手掌大鱼际平面中心。

按摩方法:宝宝仰卧或坐立,按摩者一手拇指指端在婴幼儿大鱼际中点揉板门穴,然后再以拇指桡侧自婴幼儿拇指指根大鱼际向腕横纹处直推,50-100次。

祛病功效:可治疗宝宝腹胀、食欲不振。

清大肠位置:食指桡侧边。

按摩方法:宝宝仰卧或坐立,按摩者一手托住婴幼儿的手,使其手掌侧放,另一只手用拇指的桡侧面或指腹,自婴幼儿虎口沿桡侧缘直推至食指尖,反复推拿50-100次。

祛病功效:消食导滞,和中健脾,缓解小儿疳积。

小儿疳积并不可怕,只要按照以上手法进行推拿,疳积将会远离你的宝宝!掐揉四横纹穴位:四横纹即食、中、无名、小指第一指节关节横纹处。

做法:将孩子左手四指并拢,以拇指端外侧缘着力,从食指横纹滑向小指横纹。

适用:调中行气、和气血、消滞胀。

多用于防治疳积、腹胀腹痛、消化不良。

附:按以上穴位推拿本人亲测有效,但贵在坚持。

本人有一小孩子两岁左右,体形消瘦,好发脾气,烦躁易怒,或喜揉眉擦眼,或吮指磨牙……最主要特点是非常难喂食,有时换多种口味也不吃,晚上不易睡觉。

后本人按照以上穴位进行按摩,慢慢的一个星期后,喂食多容易点,后再坚持取得实效,所以推荐给大家。

小儿疳积的中医治疗法妈妈们不得不看小儿疳积是由于母亲喂养不当或者受其他疾病的影响,从而损害其脾胃功能,气液耗损从而缓慢形成的一种慢性病证。

此病在临床上的症状常表现为患者体型逐渐消瘦、饮食不振、面色蜡黄、烦躁不安或者精神萎靡。

此病的出现并没有明显的季节性特征,其中多发生于5岁以下的小儿人群。

那么为什么在小儿时期容易产生疳积呢?这主要是因为婴幼儿时期的脏腑发育不成熟,机体的生理功能还没有发育完全,而儿童的生长发育比较快,对食物的需求量比较大。

由此造成了生理上的“脾常不足”。

并且很多的父母害怕孩子吃不饱,于是就给孩子喂食很多的东西。

但如同俗话所说的:“乳贵有时,食贵有节”,并不是吃得越多孩子就能长得越好。

如果给孩子喂食的太早,油腻和生冷的食物吃得太多,就会使脾胃功能受到损伤,从而导致消化系统的紊乱,产生病理上的脾胃虚弱从而引发小儿疳积。

那么我们应该如何治疗这种疾病呢?现整合以下几种方法,供大家参考。

在中医治疗小儿疳积,可以采用推拿的方法,其中捏脊能够恢复和加强脾胃功能,使其在正常的气机中运转。

相关研究显示,捏脊能够促使胃液的分泌,从而使血液中的红细胞和白细胞的浓度升高,从而加强机体的免疫功能。

这种方法具有简单、易操作、节约和较为经济,并且对于患儿来说,没有副作用和不良反应。

但是,疳积是一种慢性疾病,无论是使用药物进行医治还是采用捏脊进行调治,都不能操之过急,否则就达不到预期的效果。

小儿疳积推拿法的治疗原则为健脾和胃、补益气血和消导积滞,它的手法为补脾经、揉板门、推四横纹、运内八卦、揉中脘、摩腹、按揉足三里和捏脊。

其中补脾经,揉板门,揉中脘和运内八卦有健脾开胃和助运中和的作用。

而运内八卦理气和中,和补脾经配合,一补一消,一守一行,不仅能够补益脾胃之气,还可以调理中焦气机,从而使全方位都得到调补但是却不懈怠,消除了原来的病症而不伤害本来的元气,能够确保中焦气机的畅通。

推四横纹和摩腹具有理气消积,和中散聚的作用。

小儿积食推拿,效果很好

作为新手妈妈对孩子的喂养是没有过多经验的,特别是吃奶粉的宝宝,妈妈掌握不好量就会造成宝宝积食的现象,这时可以给宝宝做推拿。

第一种:捏脊(这个在别的章节中会具体介绍) 让患儿面孔朝下平卧。

家长以两手在拇指、食指和中指捏其脊柱两侧,随捏随按,由下而上,再从上而下,捏3-5遍,每晚一次。

小儿积食小儿推拿对治方法第二种:揉中脘胸中与肚脐连线的二分之一处,即是中脘穴位。

家长用手掌根旋转按揉,每日两次。

小儿积食小儿推拿对治方法第三种:摩涌泉足底心即是涌泉穴。

家长以拇指压按涌泉穴,旋转按摩登30-50下,每日两次。

第四种:由于小儿穴位集中在手上和头面部,所以手疗很重要:

第五种:退六腑沿患儿左上肢尺侧(即下方),从肘关节向腕关节推,每分钟推150~200次。

第六种:泻大肠沿患儿的食指,从虎口方位向指尖推,每分钟推150~200次。

第七种:清天河水沿患儿左上肢正中线(即手心一面的胳膊中间部位),从腕关节向肘关节推,每分钟150~200次。

小儿疳积-中医推拿治疗

疳积是癌证和积滞的总称,两者有轻重程度的不同,积滞是指小儿伤于乳食,损伤脾胃,而致脾胃运化失司,积聚留滞而成。

疳证是指气液干涸,身体赢瘦,往往是积滞的进一步发展,所以古人有“无积不成疳”的说法。

另外小儿感染寄生虫病,也可转为疳证。

现代医学认为本病类似于“小儿营养不良”,是一种慢性营养缺乏症。

疳积主要原因为摄入不足,喂养不当、偏食、消化吸收不良,或继发于各种慢性疾病,引起蛋白质或热量缺乏或消耗增加,以致不能维持机体正常代谢,而消耗自身组织,使体重下降,皮下脂肪减少,表现为逐渐性消瘦、水肿、生长发育滞缓,严重者伴有各器官的功能低下。

【临床表现】

神疲乏力,面色无华,形体消瘦,发育迟缓,皮下脂肪消失,肌肉萎缩等是本病的主要症状。

根据祖国医学辨证,可分为以下两型。

1.乳食积滞型脘腹胀满,纳食不香,夜眠不宁,精神不振,大便不调常有恶臭或便秘,同时可伴有手足心热等症,苔厚腻,色微黄少津液,脉弱或兼数,指纹紫红色。

2.气血两亏型面色晄白或萎黄呈干瘪老人面容,毛发稀疏易脱,骨瘦如柴,皮肤干燥多屑,精神萎靡,啼声低沉,困倦无力,动则汗出,四肢不温可伴浮肿(以下肢为多见),不思饮食或嗜食僻,发育障碍,腹部凹陷,大便搪泄,舌淡苔薄,指纹色淡医学教`育网搜集整理。

【诊断和鉴别】

1.诊断根据病人外貌及其各种表现,诊断本病并不困难,但进一步查明诱发因素及有无并发症,对于本病的不良程度应有适当估计以利治疗。

下列数项可作参考:①消瘦程度及发病前后体重下降情况;②浮肿程度;③血浆蛋白浓度是否正常或明显下降,尚有基础代谢率、肌酸肌酐排出量等作参考。

2.鉴别诊断

(1)原发性肺结核:除消瘦、体重下降,食欲不振外,其主要症状有长期低热、咳嗽、咯血、潮热和盗汗等症状;胸部X线可以明确诊断医学教`育网搜集整理。

(2)寄生虫病:患儿除消瘦外,可常有腹痛、肛门痒、大便检查可以发现有肠道寄生虫卵。

【治疗】

1.治疗原则乳食积滞者,治宜消积导滞,健脾和胃;气血两亏者,治宜温中健脾,补益气血。

2.常用穴位脾经、板门、四缝(四横纹),内八卦、腹、脐、足三里、脊柱等穴。

3.常用手法推法、揉法、摩法、捏法、掐法、按揉法等医学教`育网搜集整理。

4.操作方法

(1)基本治法:患儿取仰卧位,先上肢手部操作,推脾经500次,推板门300次,推四横纹200次,运内八卦200次;继以上体位,摩腹与揉脐相合,约5分钟,使腹部有种温热感,再按揉双侧足三里穴各1分钟。

患儿取俯卧位,食、中两指分别双指揉脾俞、胃俞、三焦俞,每穴各1分钟;而后在患儿的脊柱穴施捏法,自龟尾穴起,上至大椎穴止,约3~5遍;为加强刺激可在脾、胃、三焦诸穴处多加提捏。

(2)随证加减:对乳食积滞者,加清脾土500次,清后加补脾经300次,清大肠300次,清肾水100次,揉中院5分钟;对气血两亏者,加补脾经500次,推上三关300次,揉摩中院5分钟,摩丹田2分钟,揉血海30次,指揉肾俞、命门请穴各1分钟医学教`育网搜集整理。

【注意事项】

1.要合理喂养小儿,尽可能给予母乳喂养,及时添加辅食,注意营养补充,要给予高蛋白及高热量正常饮食或软食,以分次多餐为宜。

2.纠正偏食和嗜食异常等不良习惯。

3.适当安排小儿户外活动及身体锻炼,以增进食欲,提高消化能力。

4.保证小儿的充足睡眠。

5.注意饮食卫生,预防各种肠道传染病和寄生虫病。