实验实训十六 常见寄生性天地昆虫观察

- 格式:doc

- 大小:49.00 KB

- 文档页数:2

一、实训目的本次实训旨在通过观察寄生虫,加深对寄生虫形态结构、生活史、感染途径及防治措施的理解,提高学生对寄生虫学基本理论和实践技能的掌握。

二、实训时间2021年X月X日三、实训地点XX大学寄生虫实验室四、实训器材与试剂1. 器材:显微镜、载玻片、盖玻片、吸管、镊子、滴管、酒精灯、酒精棉、擦镜纸等。

2. 试剂:生理盐水、碘液、盐酸酒精、盐酸水、苏木素等。

五、实训内容1. 寄生虫标本观察(1)线虫标本观察观察线虫标本,了解线虫的基本形态结构,如体形、颜色、头部、口器、生殖器官等。

(2)吸虫标本观察观察吸虫标本,了解吸虫的基本形态结构,如体形、颜色、头部、吸盘、生殖器官等。

(3)绦虫标本观察观察绦虫标本,了解绦虫的基本形态结构,如体形、颜色、头部、节片、生殖器官等。

2. 寄生虫生活史观察观察寄生虫的生活史,了解其繁殖、发育、感染途径等过程。

3. 寄生虫感染途径观察观察寄生虫的感染途径,如食源性、水源性、土壤性等。

4. 寄生虫防治措施观察了解寄生虫的防治措施,如个人卫生、环境卫生、化学防治、生物防治等。

六、实训步骤1. 准备工作(1)穿戴实验服、手套、口罩等防护用品。

(2)熟悉实验室安全规则。

2. 寄生虫标本观察(1)将线虫、吸虫、绦虫标本置于载玻片上,滴加生理盐水。

(2)用显微镜观察标本,记录观察结果。

3. 寄生虫生活史观察(1)查阅相关资料,了解寄生虫的生活史。

(2)结合观察结果,分析寄生虫的生活史。

4. 寄生虫感染途径观察(1)查阅相关资料,了解寄生虫的感染途径。

(2)结合观察结果,分析寄生虫的感染途径。

5. 寄生虫防治措施观察(1)查阅相关资料,了解寄生虫的防治措施。

(2)结合观察结果,分析寄生虫的防治措施。

七、实训结果与分析1. 寄生虫标本观察结果通过观察线虫、吸虫、绦虫标本,了解到它们的基本形态结构、生活史、感染途径等。

2. 寄生虫生活史观察结果通过查阅资料和观察结果,了解到寄生虫的生活史、繁殖、发育、感染途径等过程。

一、摘要本次寄生虫实训报告通过对不同种类寄生虫的观察与学习,使我对寄生虫的分类、形态、生活史及致病性有了更加深入的了解。

在实训过程中,我掌握了显微镜的使用方法,提高了实验操作技能,同时也培养了严谨的科学态度和团队协作精神。

二、实训目的1. 了解寄生虫的分类、形态和生活史;2. 掌握显微镜的使用方法;3. 提高实验操作技能;4. 培养严谨的科学态度和团队协作精神。

三、实训内容1. 寄生虫的分类及形态观察;2. 寄生虫的生活史观察;3. 寄生虫的致病性观察;4. 寄生虫实验操作技能训练。

四、实训过程1. 寄生虫的分类及形态观察在实训过程中,我们首先对寄生虫进行了分类,包括原虫、蠕虫和节肢动物三大类。

通过显微镜观察,我们了解了各类寄生虫的形态结构,如原虫的细胞核、细胞质、鞭毛、纤毛等;蠕虫的体表结构、消化系统、生殖系统等;节肢动物的体节、足、触角等。

2. 寄生虫的生活史观察我们学习了各类寄生虫的生活史,包括寄生虫的发育阶段、繁殖方式、传播途径等。

例如,钩虫的生活史包括虫卵、幼虫、成虫三个阶段,主要通过土壤传播;疟原虫的生活史包括环状体、滋养体、裂殖体、配子体等阶段,主要通过蚊子叮咬传播。

3. 寄生虫的致病性观察我们了解了各类寄生虫对宿主的致病性,包括寄生虫引起的疾病症状、病理变化等。

例如,蛔虫寄生在人体肠道,可引起营养不良、贫血、腹痛等症状;疟原虫寄生在人体红细胞,可引起间歇性寒战、高热、贫血等症状。

4. 寄生虫实验操作技能训练在实训过程中,我们学习了显微镜的使用方法,包括如何调整显微镜的焦距、如何观察样本等。

同时,我们还进行了寄生虫样本的采集、处理、染色等实验操作技能训练。

五、实训成果1. 掌握了寄生虫的分类、形态、生活史及致病性;2. 提高了显微镜的使用方法和实验操作技能;3. 培养了严谨的科学态度和团队协作精神。

六、实训心得1. 实训过程中,我深刻体会到显微镜在寄生虫研究中的重要作用。

通过显微镜观察,我们可以清晰地看到寄生虫的形态结构,为寄生虫的分类、鉴定和研究提供了有力依据。

第1篇一、实验目的1. 通过观察吸虫、绦虫、线虫代表虫种的一般形态,熟悉吸虫、绦虫、线虫的形态构造特征。

2. 掌握显微镜使用方法,提高实验操作技能。

二、实验原理吸虫、绦虫、线虫是常见的寄生虫,它们在宿主体内寄生,引起各种疾病。

了解这些寄生虫的形态构造特征,有助于准确诊断和防治寄生虫病。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:吸虫、绦虫、线虫的虫体标本。

2. 仪器:显微镜、投影仪、多媒体设备、培养皿、镊子、吸管、酒精灯、酒精、蒸馏水等。

四、实验方法与步骤1. 吸虫一般形态构造观察(1)将吸虫虫体标本置于培养皿中,用镊子轻轻挑取。

(2)在显微镜下观察吸虫虫体的一般形态,包括形状、大小、口腹吸盘的位置和大小、肠管的形状和构造等。

(3)记录观察结果。

2. 绦虫一般形态构造观察(1)将绦虫虫体标本置于培养皿中,用镊子轻轻挑取。

(2)在显微镜下观察绦虫虫体的一般形态,包括形状、大小、节片、生殖器官等。

(3)记录观察结果。

3. 线虫一般形态构造观察(1)将线虫虫体标本置于培养皿中,用镊子轻轻挑取。

(2)在显微镜下观察线虫虫体的一般形态,包括形状、大小、口器、生殖器官等。

(3)记录观察结果。

4. 内部形态构造观察(1)将代表虫种的染色标本置于显微镜下观察。

(2)主要观察口、腹吸盘的位置和大小;口、咽、食道和肠管的形态;睾丸数目、形状、位置;卵巢和子宫的形状和位置等。

(3)记录观察结果。

五、实验结果与分析1. 吸虫虫体标本观察结果吸虫虫体扁平叶状,雌雄同体,有口腹吸盘。

消化系统由口、咽、食管和左右分枝的肠管组成,肠管终于盲端。

生殖系统构造复杂,雄性生殖系统一般有两个睾丸,输精管合并为输精总管后通入雄茎囊,雌性生殖系统有一个卵巢,通过输卵管连接卵膜,卵膜还与受精囊、劳氏管、子宫和卵黄管相通。

2. 绦虫虫体标本观察结果绦虫虫体扁平,由多个节片组成,生殖器官发达。

节片包括生殖节、生殖带、未成熟节、成熟节等。

生殖器官包括睾丸、卵巢、生殖孔等。

一、实训目的通过本次寄生虫标本观察实训,使我对寄生虫的基本形态、分类、生活史、感染途径等方面有更深入的了解,提高自己的观察和分析能力,为今后从事相关领域工作打下基础。

二、实训内容1. 寄生虫标本的观察(1)寄生虫的基本形态观察寄生虫标本,记录其大小、形状、颜色等特征。

如:钩虫呈细长圆柱形,大小约为1-2cm,淡红色;蛔虫呈长圆柱形,大小约为15-30cm,淡红色。

(2)寄生虫的分类根据寄生虫的生活习性、寄生部位、感染途径等,将寄生虫分为以下几类:①消化道寄生虫:如钩虫、蛔虫、绦虫等;②呼吸道寄生虫:如肺吸虫;③皮肤寄生虫:如疥螨、虱子等;④血液寄生虫:如疟原虫、丝虫等。

(3)寄生虫的生活史观察寄生虫的生活史,了解其繁殖、发育、传播等过程。

如:钩虫的生活史包括卵、幼虫、成虫三个阶段,成虫寄生在人体肠道内,通过粪便排出卵,卵在外界发育为幼虫,幼虫在土壤中发育为感染性幼虫,感染人体后发育为成虫。

2. 寄生虫感染途径的观察观察寄生虫的感染途径,了解其传播方式。

如:钩虫主要通过粪便传播,感染性幼虫在土壤中发育,当人体接触受污染的土壤时,感染性幼虫通过皮肤侵入人体;蛔虫主要通过口腔传播,感染性幼虫在人体肠道内发育为成虫,成虫产卵,卵随粪便排出,当人体摄入受污染的食物或水时,感染性幼虫在肠道内发育为成虫。

三、实训过程1. 实训准备(1)收集寄生虫标本:在实验室或相关机构收集各种寄生虫标本,如钩虫、蛔虫、绦虫等;(2)准备观察工具:显微镜、解剖刀、解剖针、载玻片、盖玻片、生理盐水等;(3)学习寄生虫相关知识:了解寄生虫的基本形态、分类、生活史、感染途径等。

2. 实训操作(1)观察寄生虫标本:将寄生虫标本放置在载玻片上,加入适量的生理盐水,盖上盖玻片,使用显微镜观察其形态、大小、颜色等特征;(2)分析寄生虫标本:根据观察结果,分析寄生虫的分类、生活史、感染途径等;(3)记录观察结果:将观察结果记录在实训报告上。

四、实训结果与分析1. 寄生虫的基本形态通过观察,发现钩虫呈细长圆柱形,大小约为1-2cm,淡红色;蛔虫呈长圆柱形,大小约为15-30cm,淡红色。

一、实训目的本次实训旨在让学生通过观察寄生虫,了解其形态特征、生活史及对宿主的影响,提高学生对寄生虫学知识的掌握程度,培养学生的实践操作能力和观察能力。

二、实训内容1. 寄生虫的形态观察本次实训主要观察以下寄生虫:(1)肠道寄生虫:钩虫、蛔虫、鞭虫、绦虫等。

(2)皮肤寄生虫:疥螨、虱、蜱等。

(3)呼吸道寄生虫:肺吸虫、肺丝虫等。

2. 寄生虫的生活史观察观察寄生虫的生活史,了解其繁殖、发育、传播等过程。

3. 寄生虫对宿主的影响观察观察寄生虫对宿主的影响,了解其引起的疾病症状。

三、实训过程1. 实训准备(1)准备显微镜、载玻片、盖玻片、显微镜油、清洁纱布等。

(2)收集寄生虫样本:通过实验室提供的寄生虫样本或自行采集。

2. 实训操作(1)形态观察①肠道寄生虫观察:将寄生虫样本放入清水中,用镊子轻轻搅拌,观察其形态特征。

例如,钩虫呈钩状,蛔虫呈圆柱状,鞭虫呈线状,绦虫呈带状等。

②皮肤寄生虫观察:将寄生虫样本放在载玻片上,用显微镜观察其形态特征。

例如,疥螨呈圆形,虱呈椭圆形,蜱呈圆形或椭圆形等。

③呼吸道寄生虫观察:将寄生虫样本放入清水中,用显微镜观察其形态特征。

例如,肺吸虫呈椭圆形,肺丝虫呈线状等。

(2)生活史观察观察寄生虫的生活史,了解其繁殖、发育、传播等过程。

例如,钩虫的生活史包括卵、幼虫、成虫三个阶段,通过土壤传播;蛔虫的生活史包括卵、幼虫、成虫三个阶段,通过粪便传播等。

(3)对宿主的影响观察观察寄生虫对宿主的影响,了解其引起的疾病症状。

例如,钩虫可引起贫血、营养不良;蛔虫可引起腹痛、腹泻;绦虫可引起营养不良、神经系统症状等。

3. 实训记录将观察到的寄生虫形态特征、生活史、对宿主的影响进行详细记录。

四、实训结果与分析1. 寄生虫形态特征观察结果通过观察,我们了解到各种寄生虫的形态特征。

例如,钩虫呈钩状,蛔虫呈圆柱状,鞭虫呈线状,绦虫呈带状等。

2. 寄生虫生活史观察结果通过观察,我们了解到各种寄生虫的生活史。

第1篇一、实验目的通过本次实验,了解昆虫的基本形态结构,观察昆虫的头部、胸部、腹部等部位的特征,以及昆虫的足、翅等运动器官,从而加深对昆虫形态结构的认识。

二、实验材料1. 昆虫标本:蝗虫、瓢虫、蝴蝶等;2. 放大镜;3. 记录本;4. 镜台;5. 毛刷。

三、实验步骤1. 观察昆虫整体形态首先,观察昆虫的整体形态,了解昆虫的体型、颜色、翅膀等特征。

例如,蝗虫呈绿色或棕色,体型扁平,翅膀狭长,具有保护作用。

2. 观察昆虫头部使用放大镜观察昆虫头部,了解头部的基本结构。

昆虫头部主要由以下部分组成:(1)触角:昆虫的触角具有触觉和嗅觉功能,可以感知周围环境。

蝗虫的触角较长,呈丝状;瓢虫的触角较短,呈锤状。

(2)复眼:昆虫的复眼具有成像功能,可以观察周围环境。

蝗虫的复眼较大,呈圆形;瓢虫的复眼较小,呈椭圆形。

(3)口器:昆虫的口器包括上颚、下颚、舌等,用于取食。

蝗虫的口器为咀嚼式口器,适合咀嚼植物;瓢虫的口器为刺吸式口器,适合吸取植物汁液。

3. 观察昆虫胸部使用放大镜观察昆虫胸部,了解胸部的基本结构。

昆虫胸部主要由以下部分组成:(1)翅:昆虫的翅具有飞行功能,分为前翅和后翅。

蝗虫的前翅狭长,后翅薄膜状,适合飞行;瓢虫的前翅硬质,后翅薄膜状,适合跳跃。

(2)足:昆虫的足分为前足、中足和后足,均分节,具有运动功能。

蝗虫的足发达,适合跳跃;瓢虫的足较短,适合行走。

4. 观察昆虫腹部使用放大镜观察昆虫腹部,了解腹部的基本结构。

昆虫腹部主要由以下部分组成:(1)气门:昆虫的气门用于呼吸,位于腹部。

蝗虫的气门呈圆形,瓢虫的气门呈椭圆形。

(2)生殖器官:昆虫的生殖器官位于腹部,用于繁殖后代。

5. 观察昆虫足、翅等运动器官观察昆虫足、翅等运动器官,了解其运动方式。

例如,蝗虫的足适合跳跃,瓢虫的翅适合飞行。

四、实验结果与分析1. 昆虫头部具有触角、复眼、口器等结构,具有触觉、嗅觉、视觉等功能。

2. 昆虫胸部具有翅和足,具有飞行和运动功能。

昆虫实习报告(共 8 篇)第1 篇:昆虫实习报告封面《普通昆虫学》实习报告总结姓名:学号:年级:班级:小组:指导老师:第 2 篇:昆虫实习总结(1)按天敌的作用方式分类:可分为捕食性天敌和寄生性天敌。

(2)按天敌类别分类:可分为天敌昆虫、农田蜘蛛、昆虫病原微生物和其他捕食性天敌等。

(3)天敌昆虫按分类系统分类:寄生蜂类、寄生蝇类、瓢虫类、草蛉类、食蚜蝇类、蚜茧蜂类、捕食螨类等。

(4)昆虫病原微生物按分类系统分类。

细菌、真菌、病毒、线虫。

(记者佚名)1.黄刺蛾•(2)识别特征成虫体橙黄色。

触角丝状。

前翅黄褐色,基半部黄色,端半部褐色,有两条暗褐色斜线,在翅尖上汇合于一点,呈倒“V”字形,内面一条伸到中室下角,为黄色与褐色的分界线,后翅灰黄色。

老熟幼虫体长16~25mm,黄绿色。

体背面有一块紫褐色“哑铃”形大斑。

蛹黄褐色,茧灰白色,茧壳上有黑褐色纵条纹,形似雀蛋。

•2.扁刺蛾\\\\•(2)识别特征成虫体翅灰褐色。

前翅灰褐稍带紫色,有 1 条明显的暗褐色线,从前缘近顶角斜伸至后缘。

后翅暗灰褐色。

触角褐色,雌虫丝状,雄虫基部数十节呈栉齿状。

前足具白斑。

老熟幼虫体长 21~26mm,体绿色或黄绿色。

椭圆形,各节背面横向着生 4 个刺突,两侧的较长,第4 节背面两侧各有1小红点。

茧椭圆形,黑褐色,坚硬。

3/、美国白蛾:又名秋幕毛虫,国际国内检疫对象该虫以其幼虫在寄主吐丝结网,取食叶片,危害果树、行道路和观赏木。

食性杂,传播快,易猖獗。

成虫中型白蛾 9-15mm。

♀纯白,触角锯齿状;♂翅面散布褐斑,触角双栉齿状。

前足基腿节橘黄色卵圆球形,绿至黑褐,块产叶背,覆盖盖色鳞片。

4、舞毒蛾(秋千毛虫形态特征成虫♀污白,前翅 4 条锯齿状横线,中室端具“•\n5、赤眼蜂,顾名思义是红眼睛的蜂,不论单眼都是红色的,属于膜翅目赤眼蜂属的一种寄生性昆虫。

赤眼蜂的成虫体长 0.3-1.0 毫米,黄色或黄褐色,大多数雌蜂和雄蜂的交配活动是在寄主体内完成的。

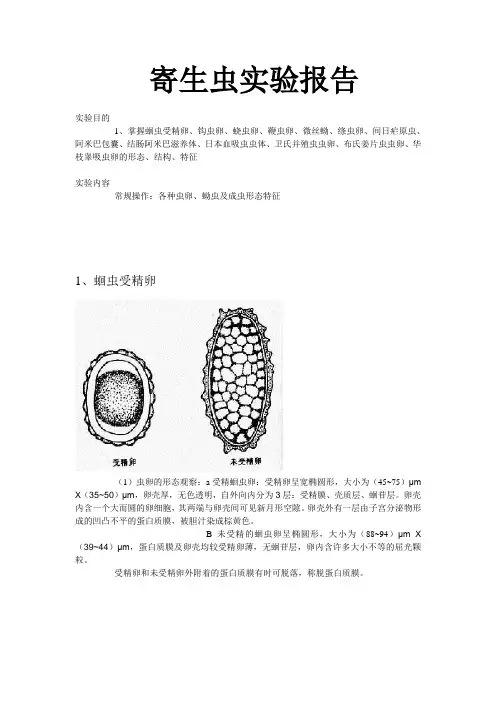

寄生虫实验报告实验目的1、掌握蛔虫受精卵、钩虫卵、蛲虫卵、鞭虫卵、微丝蚴、绦虫卵、间日疟原虫、阿米巴包囊、结肠阿米巴滋养体、日本血吸虫虫体、卫氏并殖虫虫卵、布氏姜片虫虫卵、华枝睾吸虫卵的形态、结构、特征实验内容常规操作:各种虫卵、蚴虫及成虫形态特征1、蛔虫受精卵(1)虫卵的形态观察:a受精蛔虫卵:受精卵呈宽椭圆形,大小为(45~75)μm X(35~50)μm,卵壳厚,无色透明,自外向内分为3层:受精膜、壳质层、蛔苷层。

卵壳内含一个大而圆的卵细胞,其两端与卵壳间可见新月形空隙。

卵壳外有一层由子宫分泌物形成的凹凸不平的蛋白质膜,被胆汁染成棕黄色。

B未受精的蛔虫卵呈椭圆形,大小为(88~94)μm X (39~44)μm,蛋白质膜及卵壳均较受精卵薄,无蛔苷层,卵内含许多大小不等的屈光颗粒。

受精卵和未受精卵外附着的蛋白质膜有时可脱落,称脱蛋白质膜。

(1)钩虫卵椭圆形,大小约(56~76)μm X (36~40)μm,卵壳较薄,无色透明。

(2)成虫虫体细长,约1cm左右,略弯曲,活时肉红色,半透明,死后灰白色。

(1)蛲虫卵无色透明,光镜下常见两侧不对称,一侧较平,一侧较凸,大小为(50~60)μm X (20~30)μm,卵壳厚,刚产生的虫卵内含一蝌蚪期胚胎。

(2)成虫细小似线头状,乳白色,虫体前端角皮层膨大形成头翼。

口孔位于顶端,周围有三片唇瓣。

(1)虫卵呈纺锤形,黄褐色,大小为(50~54)μm X (22~23)μm,卵壳较厚,虫卵两端各有一个透明突起,称盖塞。

卵内含有未分裂的卵细胞。

(2)成虫外形似马鞭,前细后粗。

虫体前3/5较细,后2/5较粗。

口腔极小,咽管细长,外包有一串较大的杆状细胞,排列形成杆状体。

雌虫长35~50mm,尾端钝圆;雄虫长30~45mm,尾端向腹面呈环状卷曲,有交合刺一根。

两性成虫的生殖系统均为单管形。

成虫两种丝虫成虫的形态结构相似,虫体细长线状,乳白色,表面光滑(1)虫卵近圆球形,直径31~43μm。

第1篇一、实验目的1. 了解昆虫的生物学特性,包括形态、生理、生态等方面的知识。

2. 培养学生观察、分析、总结的能力。

3. 通过实验,提高学生对昆虫研究的兴趣。

二、实验材料与工具1. 实验材料:昆虫标本、活昆虫、观察显微镜、培养皿、镊子、解剖针、放大镜等。

2. 实验工具:记录本、笔、相机、实验报告模板等。

三、实验内容1. 昆虫外部形态特征观察(1)观察昆虫的头部、胸部、腹部等部位的形态结构,记录观察结果。

(2)观察昆虫的触角、复眼、口器等器官的形态与功能。

(3)观察昆虫的翅膀、足等运动器官的形态与功能。

2. 昆虫内部器官观察(1)观察昆虫的消化系统、呼吸系统、循环系统、排泄系统等器官的形态与功能。

(2)观察昆虫的生殖系统,了解昆虫的繁殖方式。

3. 昆虫行为观察(1)观察昆虫的觅食、交配、产卵等行为。

(2)观察昆虫的防御、攻击等行为。

4. 昆虫生态观察(1)观察昆虫的生存环境,了解其生活习性。

(2)观察昆虫与其他生物的相互作用,如捕食、共生等。

四、实验步骤1. 实验前准备:了解实验目的、材料与工具,熟悉实验操作方法。

2. 观察昆虫外部形态特征:通过放大镜、显微镜等工具,观察昆虫的形态结构,记录观察结果。

3. 观察昆虫内部器官:通过解剖昆虫,观察其内部器官的形态与功能,记录观察结果。

4. 观察昆虫行为:在自然环境中观察昆虫的行为,记录观察结果。

5. 观察昆虫生态:在昆虫的生存环境中观察其与其他生物的相互作用,记录观察结果。

6. 数据整理与分析:对实验数据进行整理与分析,撰写实验报告。

五、实验结果与分析1. 昆虫外部形态特征:通过观察,发现昆虫的头部、胸部、腹部等部位具有明显的形态结构差异,如触角、复眼、口器等器官的形态与功能各异。

2. 昆虫内部器官:通过解剖观察,发现昆虫的消化系统、呼吸系统、循环系统、排泄系统等器官的形态与功能与人体有相似之处,但也存在一些差异。

3. 昆虫行为:通过观察,发现昆虫的觅食、交配、产卵等行为具有明显的规律性,如雄虫追逐雌虫、雌虫选择产卵地点等。

第1篇一、实验目的1. 了解昆虫的基本结构和生活习性。

2. 培养学生的观察能力和实验操作技能。

3. 通过观察昆虫,提高学生对自然界的认识和保护意识。

二、实验材料1. 昆虫标本:甲虫、蝴蝶、蚂蚁等。

2. 显微镜、放大镜、解剖针、镊子等实验器材。

3. 记录本、笔等。

三、实验步骤1. 实验准备(1)观察昆虫标本,了解其基本结构和生活习性。

(2)准备实验器材,检查显微镜、放大镜等是否正常。

2. 实验操作(1)观察昆虫的外部形态,记录其颜色、体型、触角、翅膀等特征。

(2)用放大镜观察昆虫的眼睛,了解其视觉器官。

(3)用显微镜观察昆虫的内部结构,如消化系统、呼吸系统、循环系统等。

(4)解剖昆虫,观察其内部器官。

3. 实验记录(1)记录观察到的昆虫特征,包括颜色、体型、触角、翅膀等。

(2)记录昆虫的内部结构,如消化系统、呼吸系统、循环系统等。

(3)记录实验过程中遇到的问题和解决方法。

四、实验结果与分析1. 昆虫的外部形态通过观察,我们发现昆虫具有以下特征:(1)身体分为头部、胸部和腹部三部分。

(2)头部有一对触角,用于感知外界信息。

(3)胸部有三对足,有的昆虫有翅膀。

2. 昆虫的内部结构通过显微镜观察和解剖,我们发现昆虫具有以下内部结构:(1)消化系统:昆虫的消化系统由口腔、食道、胃、中肠、后肠和肛门组成。

(2)呼吸系统:昆虫的呼吸系统由气管和气门组成,气体交换在气管中进行。

(3)循环系统:昆虫的循环系统由心脏和血管组成,血液在血管中循环。

3. 实验结果分析通过本次实验,我们了解了昆虫的基本结构和生活习性。

昆虫是自然界中重要的生物类群,它们在生态系统中扮演着重要的角色。

了解昆虫的结构和生活习性,有助于我们更好地保护自然环境,维护生态平衡。

五、实验总结1. 通过本次实验,我们掌握了昆虫的基本结构和生活习性。

2. 提高了我们的观察能力和实验操作技能。

3. 增强了我们对自然界的认识和保护意识。

4. 为今后进行相关实验奠定了基础。

一、实验目的通过本次实验,观察昆虫的外部形态、内部结构及其生活习性,了解昆虫的基本分类和生物学特征,培养观察能力、实验操作能力和科学思维能力。

二、实验原理昆虫是节肢动物门中的一个重要类群,具有明显的身体分节和头、胸、腹三个主要部分。

昆虫的内部结构包括消化系统、呼吸系统、循环系统、排泄系统、生殖系统等。

昆虫的生活习性包括食性、繁殖、栖息地等。

三、实验材料与工具1. 实验材料:蝗虫、蚂蚁、蜜蜂、蝴蝶等昆虫标本或活体。

2. 实验工具:解剖刀、放大镜、镊子、解剖盘、显微镜、记录本等。

四、实验步骤1. 观察昆虫外部形态(1)观察昆虫的整体结构,包括头、胸、腹三个部分,注意各部分的形状、大小和比例。

(2)观察昆虫的触角、复眼、口器等器官,了解其功能。

(3)观察昆虫的足、翅等运动器官,了解其运动方式。

2. 解剖昆虫内部结构(1)用解剖刀将昆虫解剖,观察其消化系统、呼吸系统、循环系统、排泄系统、生殖系统等。

(2)使用放大镜观察各器官的形态、结构和功能。

3. 观察昆虫生活习性(1)观察昆虫的食性,记录其食物种类。

(2)观察昆虫的繁殖方式,记录其繁殖过程。

(3)观察昆虫的栖息地,了解其生活习性。

五、实验结果与分析1. 外部形态观察结果(1)蝗虫:头部较小,触角较长,复眼较大,口器为咀嚼式,足为跳跃式,有翅。

(2)蚂蚁:头部较大,触角较短,复眼较小,口器为咀嚼式,足为爬行式,无翅。

(3)蜜蜂:头部较小,触角较长,复眼较大,口器为嚼吸式,足为爬行式,有翅。

(4)蝴蝶:头部较大,触角较长,复眼较大,口器为吸管式,足为爬行式,有翅。

2. 内部结构观察结果(1)蝗虫:消化系统为直管式,呼吸系统为气管式,循环系统为开放式,排泄系统为马氏管,生殖系统为雌雄异体。

(2)蚂蚁:消化系统为直管式,呼吸系统为气管式,循环系统为开放式,排泄系统为马氏管,生殖系统为雌雄异体。

(3)蜜蜂:消化系统为直管式,呼吸系统为气管式,循环系统为开放式,排泄系统为马氏管,生殖系统为雌雄异体。

第1篇一、实验目的1. 通过观察昆虫,了解昆虫的形态特征和生活习性。

2. 学习昆虫的分类方法和原则。

3. 培养观察能力和实验操作能力。

二、实验内容1. 昆虫外部形态特征观察2. 昆虫分类实验3. 昆虫生活习性观察三、实验方法1. 观察昆虫的外部形态特征,如体型、颜色、翅膀、触角等。

2. 根据昆虫的形态特征进行分类。

3. 观察昆虫的生活习性,如食性、繁殖方式、栖息地等。

四、实验步骤1. 采集昆虫标本,注意保持标本的完整性。

2. 观察昆虫的外部形态特征,并记录下来。

3. 根据昆虫的形态特征进行分类,并记录分类结果。

4. 观察昆虫的生活习性,并记录下来。

五、实验结果与分析1. 昆虫外部形态特征观察结果:- 昆虫体型大小不一,有微小昆虫,也有体型较大的昆虫。

- 昆虫颜色多样,有红色、绿色、黄色、黑色等。

- 昆虫翅膀有膜质和鳞片两种,部分昆虫无翅膀。

- 昆虫触角形状各异,有丝状、锤状、棒状等。

2. 昆虫分类结果:- 鞘翅目:甲虫类,如蚂蚁、甲虫等。

- 鳞翅目:蝴蝶、蛾类,如蝴蝶、蛾、蚊等。

- 双翅目:蚊、蝇类,如蚊、蝇、蜻蜓等。

- 膜翅目:蜜蜂、蚂蚁类,如蜜蜂、蚂蚁等。

3. 昆虫生活习性观察结果:- 食性:昆虫食性多样,有植食性、肉食性、杂食性等。

- 繁殖方式:昆虫繁殖方式多样,有卵生、幼虫生、蛹生等。

- 栖息地:昆虫栖息地广泛,有陆地、水域、空中等。

六、实验结论通过本次昆虫观察实验,我们了解了昆虫的形态特征和生活习性,掌握了昆虫的分类方法和原则。

同时,培养了我们的观察能力和实验操作能力。

七、实验心得1. 观察昆虫时,要注意细节,如昆虫的体型、颜色、翅膀、触角等。

2. 分类昆虫时,要熟悉昆虫的分类特征,以便准确分类。

3. 观察昆虫的生活习性时,要结合实际情况,全面了解昆虫的生活习性。

第2篇一、实验背景昆虫是自然界中数量众多、种类繁多的生物,它们在生态系统中扮演着重要的角色。

为了了解昆虫的生活习性和形态特征,提高我们对自然界的认识,我们开展了校内昆虫观察实验。

第1篇一、前言昆虫是地球上种类繁多、分布广泛的一类生物,它们在生态系统中扮演着重要的角色。

为了更好地了解昆虫的分类、生态习性及其在生态系统中的作用,我们小组于近日进行了昆虫野外实践调查。

以下是本次实践的调查报告。

二、实践目的1. 学习昆虫的分类学知识,掌握昆虫的基本特征和分类方法。

2. 了解昆虫在生态系统中的地位和作用。

3. 提高野外观察和采集能力。

4. 培养团队合作精神和实践能力。

三、实践地点及时间本次实践地点位于我国某自然保护区,时间为2021年10月15日至17日。

四、实践内容及方法1. 实践内容(1)昆虫标本采集:通过观察、识别和采集,了解昆虫的种类、分布和生态习性。

(2)昆虫生态调查:观察昆虫在自然环境中的活动规律,了解其与环境的相互作用。

(3)昆虫分类鉴定:根据昆虫的特征,对其进行分类鉴定。

2. 实践方法(1)观察法:通过肉眼或显微镜观察昆虫的外部形态、颜色、触角、翅膀等特征。

(2)采集法:使用捕虫网、采集瓶等工具采集昆虫标本。

(3)分类鉴定法:根据昆虫的特征,查阅相关资料进行分类鉴定。

五、实践过程及结果1. 实践过程(1)第一天:到达实践地点后,我们首先进行了昆虫标本采集,采集了蝴蝶、蜻蜓、蛾类等昆虫。

随后,我们对采集到的昆虫进行了初步的观察和分类。

(2)第二天:继续进行昆虫标本采集,重点观察了昆虫的生态习性。

在观察过程中,我们发现昆虫的活动与温度、湿度、光照等因素密切相关。

(3)第三天:对采集到的昆虫标本进行分类鉴定,同时整理采集记录和观察结果。

2. 实践结果本次实践共采集到昆虫标本50余种,其中包括蝴蝶、蜻蜓、蛾类、甲虫等。

通过对昆虫的观察和分类鉴定,我们了解了昆虫的基本特征和分类方法,掌握了昆虫在生态系统中的地位和作用。

六、实践总结1. 通过本次实践,我们掌握了昆虫的基本特征和分类方法,提高了野外观察和采集能力。

2. 了解昆虫在生态系统中的地位和作用,认识到昆虫在维持生态平衡、促进物质循环等方面的重要性。

昆虫观察的实验报告实验目的本实验旨在通过观察昆虫的生态行为,研究昆虫在不同环境条件下的适应性及行为变化。

实验材料与方法材料:- 昆虫(本实验选择了蚂蚁作为被观察对象)- 饲料(糖水、水果等)- 实验器材(放大镜、显微镜、试管、昆虫观察箱等)方法:1. 实验准备:准备好昆虫观察箱,并清理干净。

2. 观察环境:将观察箱分为两组,一组为控制组,保持环境条件不变;另一组为实验组,通过改变环境条件来观察昆虫行为。

3. 观察方式:使用放大镜或显微镜观察昆虫的细节结构,以了解其特征。

通过观察昆虫的觅食、护巢、社会行为等,观察其行为特点和反应。

4. 数据收集:记录昆虫的行为变化,例如觅食速度、护巢方式等。

5. 分析与总结:结合数据进行分析,总结不同环境条件下昆虫的适应性和行为变化。

实验结果在本实验中,我们观察了蚂蚁在不同环境条件下的行为变化和适应性。

实验组的环境条件包括温度、光照和食物类型等的改变。

觅食行为观察在观察蚂蚁的觅食行为时,我们发现蚂蚁能够迅速找到新的食物源。

当环境温度较低或光照弱时,蚂蚁觅食的速度明显减慢。

而当环境温度较高或光照充足时,蚂蚁觅食的速度显著增加。

护巢行为观察在观察蚂蚁的护巢行为时,我们发现当环境温度较低时,蚂蚁会加强对巢穴的保护,频繁出入巢穴进行检查。

而当环境温度较高时,蚂蚁减少了对巢穴的出入次数,可能是为了避免过度热量的损失。

社会行为观察在观察蚂蚁的社会行为时,我们发现在实验过程中添加一些食物可能会导致蚂蚁之间产生争夺。

争夺行为主要体现在争抢食物资源时,蚂蚁之间会发出威胁性的姿势和声音。

结果分析通过对觅食、护巢和社会行为的观察分析,我们可以得出以下结论:1. 昆虫对环境的适应性很强,能够灵活适应不同环境条件下的生存需求。

例如,在觅食速度和护巢行为上对温度和光照做出了明显的变化。

2. 食物资源的限制可能导致昆虫之间的争夺行为,这表明昆虫在竞争资源方面表现出一定的社会性。

3. 本实验只观察了蚂蚁这一种昆虫的行为特征,不同种类的昆虫可能有不同的行为特点。

一、实习目的通过本次寄生虫病实验室实习,使学生了解寄生虫病的实验室诊断技术,掌握寄生虫虫种鉴定、形态观察、病原体检测等方法,提高学生的实践操作能力和综合素质。

二、实习时间2019年10月25日至2019年11月1日三、实习地点XX医学院寄生虫实验室四、实习内容1. 寄生虫虫种鉴定(1)虫体观察:观察虫体的大小、形状、颜色、结构等特征,进行初步鉴定。

(2)虫卵观察:观察虫卵的大小、形状、颜色、结构等特征,进行初步鉴定。

2. 寄生虫形态观察(1)显微镜观察:使用显微镜观察虫体和虫卵的形态结构,记录观察结果。

(2)绘图:根据观察结果,绘制虫体和虫卵的形态图。

3. 寄生虫病原体检测(1)粪便检查:取患者粪便样本,进行虫卵检查,观察虫卵数量、形态等特征。

(2)血清学检测:采用酶联免疫吸附试验(ELISA)检测患者血清中的抗体水平。

4. 寄生虫病防治知识学习(1)了解寄生虫病的传播途径、流行病学特征、临床表现等。

(2)学习寄生虫病的预防措施、治疗方法及药物治疗。

五、实习过程1. 实习第一天:学习寄生虫病实验室诊断技术,了解虫种鉴定、形态观察、病原体检测等方法。

2. 实习第二天:观察虫体和虫卵的形态结构,进行初步鉴定。

3. 实习第三天:使用显微镜观察虫体和虫卵的形态结构,记录观察结果。

4. 实习第四天:绘制虫体和虫卵的形态图。

5. 实习第五天:进行粪便检查,观察虫卵数量、形态等特征。

6. 实习第六天:采用ELISA检测患者血清中的抗体水平。

7. 实习第七天:学习寄生虫病的防治知识,总结实习心得。

六、实习成果1. 掌握了寄生虫虫种鉴定、形态观察、病原体检测等方法。

2. 提高了显微镜操作技能和绘图能力。

3. 增强了对寄生虫病的认识,了解了寄生虫病的防治措施。

4. 总结了实习过程中的经验教训,为今后从事寄生虫病防治工作奠定了基础。

七、实习心得通过本次寄生虫病实验室实习,我深刻认识到寄生虫病对人类健康的危害,以及实验室诊断技术在寄生虫病防治中的重要作用。

实验实训十六常见寄生性天敌昆虫的观察

一、目的要求

使学生了解当地森林害虫寄生性天敌昆虫的主要类群,熟悉并掌握常见寄生性天敌昆虫的主要形态特征,以利于保护和利用。

二、材料

姬蜂、茧蜂、肿腿蜂、金小蜂科、赤眼蜂、广肩小蜂、蚜小蜂、黑卵蜂和寄蝇等成虫标本,被寄生的卵、幼虫和蛹。

三、用具

双目实体解剖镜、扩大镜、镊子、解剖针、蜡盘、培养皿等。

四、方法步骤

用体视显微镜仔细观察各种寄生蜂、寄生蝇的标本,以及被寄生的昆虫,比较相近科、相近种的区别。

1、姬蜂和茧蜂同属于姬蜂总科,其共同特征是:触角16节,前翅有翅痣,翅脉较发达,雌蜂有较长的产卵器。

观察时,主要注意茧蜂与姬蜂的前翅翅室、脉相和腹部形状有何不同。

2、肿腿蜂分有翅和无翅两种类型。

观察时,注意其体形、翅脉、足、腹部形状有何不同雌雄两性如何区分?

3、卵寄生蜂检查被寄生的松毛虫或其它害虫卵,观察被寄生卵内的赤眼蜂、平腹小蜂、黑卵蜂,其体色、触角、翅、腹部的形状及其羽化孔的不同。

4、小蜂主要观察金小蜂科、赤眼蜂、广肩小蜂、蚜小蜂、蚜小蜂、跳小蜂的形态,从体型、体色、触角的节数、翅和腹部的形态进行比较,找出科与科的区别,综合小蜂总科的共同特征,

5、青蜂体粗大,有兰、绿色金属光泽,触角12-13节。

翅褐色,腹部背面3节,密布小刻点,第3节背板后缘有3-5个小齿。

产卵管明显出于腹部末端。

触动后腹部弯入胸下成球状。

6、寄蝇体粗壮多毛,触角芒无毛或具微毛,后小盾片发达。

1。