等离子体物理-5单粒子轨道理论

- 格式:pdf

- 大小:4.15 MB

- 文档页数:57

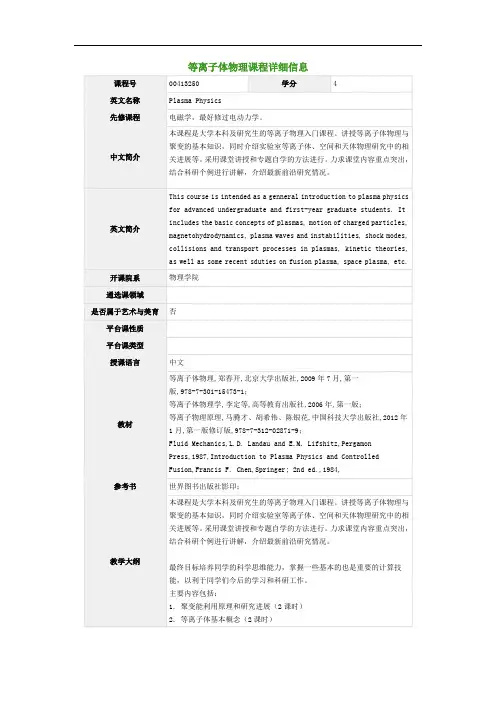

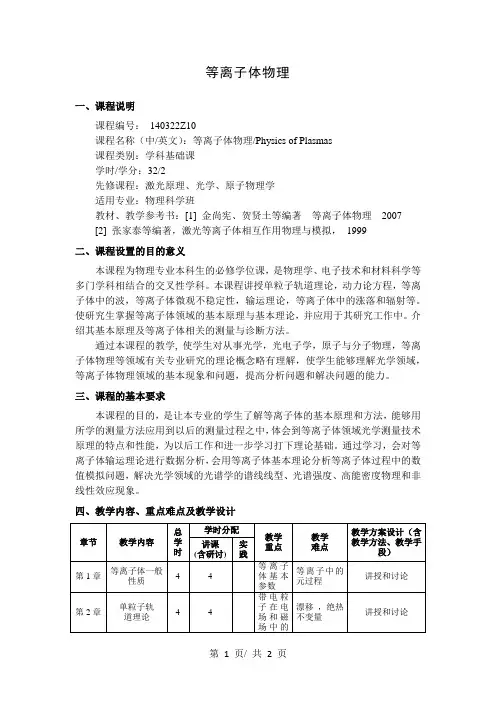

等离子体物理一、课程说明课程编号:140322Z10课程名称(中/英文):等离子体物理/Physics of Plasmas课程类别:学科基础课学时/学分:32/2先修课程:激光原理、光学、原子物理学适用专业:物理科学班教材、教学参考书:[1] 金尚宪、贺贤土等编著等离子体物理2007[2] 张家泰等编著,激光等离子体相互作用物理与模拟,1999二、课程设置的目的意义本课程为物理专业本科生的必修学位课,是物理学、电子技术和材料科学等多门学科相结合的交叉性学科。

本课程讲授单粒子轨道理论,动力论方程,等离子体中的波,等离子体微观不稳定性,输运理论,等离子体中的涨落和辐射等。

使研究生掌握等离子体领域的基本原理与基本理论,并应用于其研究工作中。

介绍其基本原理及等离子体相关的测量与诊断方法。

通过本课程的教学, 使学生对从事光学,光电子学,原子与分子物理,等离子体物理等领域有关专业研究的理论概念略有理解,使学生能够理解光学领域,等离子体物理领域的基本现象和问题,提高分析问题和解决问题的能力。

三、课程的基本要求本课程的目的,是让本专业的学生了解等离子体的基本原理和方法,能够用所学的测量方法应用到以后的测量过程之中,体会到等离子体领域光学测量技术原理的特点和性能,为以后工作和进一步学习打下理论基础。

通过学习,会对等离子体输运理论进行数据分析,会用等离子体基本理论分析等离子体过程中的数值模拟问题,解决光学领域的光谱学的谱线线型、光谱强度、高能密度物理和非线性效应现象。

四、教学内容、重点难点及教学设计注:实践包括实验、上机等五、实践教学内容和基本要求无实践实验、上机等基本要求。

六、考核方式及成绩评定本课程的考核分为平时考核(40%)和期终考核(60%)两部分。

前者主要为平时成绩,包括考勤、作业、讨论发言、小论文等;后者为期末命题考试。

两七、大纲主撰人:大纲审核人:。

植等离子体物理学

等离子体物理学是研究等离子体性质的物理学分支。

等离子体是物质的第四态,是由电子、离子等带电粒子及中性粒子组成的混合气体,宏观上表现出准中性,即正负离子的数目基本相等,整体上呈现电中性,但在小尺度上具有明显的电磁性质。

等离子体还具有明显的集体效应,带电粒子之间的相互作用是长程库仑作用,单个带电粒子的运动状态受到其它许多带电粒子的影响,又可以产生电磁场,影响其它粒子的运动。

等离子体物理学目的是研究发生在等离子体中的一些基本过程,包括等离子体的运动、等离子体中的波动现象、等离子体的平衡和稳定性、碰撞与输运过程等等。

等离子体物理学具有广阔的应用前景,包括受控核聚变、空间等离子体、等离子体天体物理、低温等离子体等等。

等离子体物理学常用的有单粒子轨道理论、磁流体力学、动理学理论三种研究方法。

单粒子轨道理论不考虑带电粒子对电磁场的作用以及粒子之间的相互作用。

磁流体力学将等离子体作为导电流体处理,使用流体力学和麦克斯韦方程组描述。

这种方法只关注流体元的平均效果,因此是一种近似方法。

动理学理论使用统计物理学的方法,考虑粒子的速度分布函数。

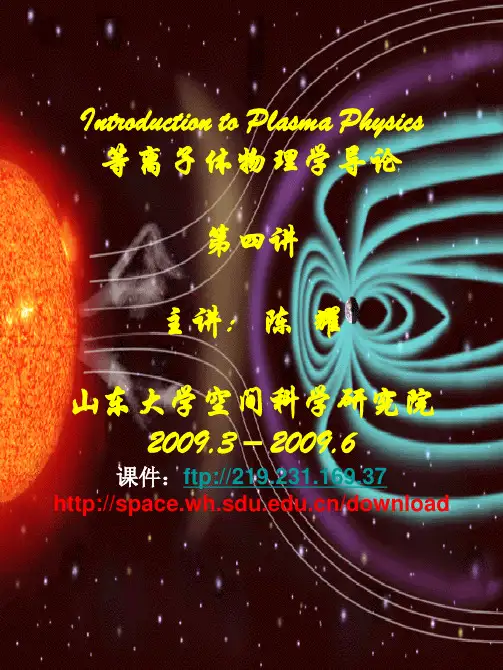

等离⼦体物理学等离⼦体物理学(plasma physics)是研究等离⼦体的形成、性质和运动规律的物理学分⽀学科。

等离⼦体是宇宙中物质存在的主要形式,太阳及其他恒星、脉冲星、许多星际物质、地球电离层、极光、电离⽓体等都是等离⼦体。

简况 等离⼦体内部存在着很多种运动形式,并且相互转化着,⾼温等离⼦体还有多种不稳定性。

因此等离⼦体研究是个⾮常复杂的问题。

虽然知道了描述等离⼦体的基本数学⽅程,但这组⽅程⾮常难解,⽬前还很难⽤以准确预⾔等离⼦体的性质和⾏为。

等离⼦体的实验研究,因为因素复杂多变,所以难度也很⼤,⽬前精确度还不⾼。

现在正在⼤⼒进⾏这⽅⾯的研究,以期能够发展出⼀套⽅法,使等离⼦体的温度升⾼到⼀亿度以上,并能控制它的不稳定性,在⾜够长的时间内,将它约束住,使热核反应得以⽐较充分地进⾏下去。

从1928年I.朗缪尔⾸先引⼊等离⼦体的名词以来,伴随着⽓体放电、天体物理和空间物理、受控热核聚变以及低温等离⼦体技术应⽤(如磁流体发电、等离⼦体冶炼、等离⼦体化⼯、⽓体放电型的电⼦器件以及⽕箭推进剂等)的研究,作为它们的实验和理论基础的等离⼦体物理学迅速发展,逐渐成为⼀个独⽴的学科。

由于等离⼦体种类繁多,现象复杂,应⽤⼴泛,等离⼦体物理学正从实验研究、理论研究、数值计算三个⽅⾯,互相结合地向深度和⼴度发展。

对于天体、空间和地球上的各种天然等离⼦体,主要通过包括⾼空飞⾏器和⼈造卫星在内的各种观测⼿段,接收它们发射的各种辐射和粒⼦进⾏研究。

根据⼤量观测结果,结合天体物理、空间物理和等离⼦体物理的理论研究,进⾏分析综合,逐步深⼊地了解天然等离⼦体的现象、性质、结构、运动以及演化规律。

在受控热核聚变中,研究的⽬的是利⽤处于等离⼦体状态的轻核,实现聚变反应,以获取⼤量的能量。

内容 等离⼦体物理学的理论研究包括粒⼦轨道理论,磁流体⼒学和等离⼦体动⼒论3个⽅⾯,前两者是近似⽅法,后者是严格的统计⽅法。

粒⼦轨道理论 把等离⼦体看成由⼤量独⽴的带电粒⼦组成的集体,只讨论单个带电粒⼦在外加电磁场中的运动,⽽忽略粒⼦间的相互作⽤。

等离子体的参数测量(补充材料)等离子体技术在工业、农业、国防、医药卫生等领域获得了越来越广泛的应用,其主要原因在于等离子体具有两个突出的优点:同其它的方法(如化学方法)相比,等离子体具有更高的温度和能量密度;等离子体能够产生更多的活性成分,从而引发用其它方法不能或难以实现的物理变化和化学反应。

活性成分包括紫外和可见光子、电子、离子、自由基,以及高反应性的中性成分,如活性原子,受激原子,活性分子碎片。

比如,工业等离子体工程已经发展成了一种更有效率的工业加工方法,不但能在减少副产品、废料,以及污染和有毒废物的情况下达到相关的工业结果,甚至能完成其它方法不能实现的目标。

等离子体技术是一个关系国家能源、环境、国防安全的重要技术,但国内关于等离子体技术的研究和教学还远远落后于等离子体技术在工程中的应用,比如,现在实用的很多科研和生产上的等离子体设备有很多是进口的,有关等离子体的教学课程开展得较少,而教学实验则更少。

本实验以直流辉光等离子体为例,希望学生通过实验,能了解等离子体物理的基本知识和一些重要的应用领域,并掌握等离子体检测的常用方法,为今后的学习研究打下基础。

等离子体物理基础随着温度的升高,物质一般会经历从固态、液态到气态的相变过程。

如果温度继续升高到10K4甚至更高,将会有越来越多的物质分子/原子被电离;这时,物质就变成了一团由电子、离子和中性粒子组成的混合物,称为等离子体;也正因此,等离子体常被称作物质的第四态。

等离子体(Plasma)—词来源于古希腊语,意为可塑物质或浆状物质,作为专业词汇,最早出现在生物学名词原生质{proto plasma)中。

1929 年,朗缪尔(Langmuir)和汤克斯(Tonks)在研究气体放电时首次将“ plasma”一词用于物理学领域,用来表征所观察到的放电物质。

我国台湾学者将“plasma ” 翻译为“电浆”。

由于常温下气体热运动的能量不大,不会自发电离,因而在我们生活的环境 中物质都以固液气三态的形式存在。