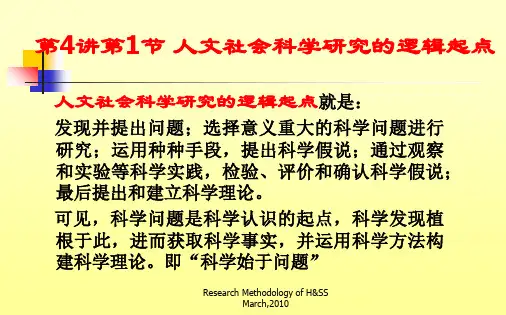

科学研究的逻辑起点共27页文档

- 格式:ppt

- 大小:2.79 MB

- 文档页数:27

逻辑起点逻辑起点——请问邓老师和诸位学友们。

猫王发表于2004-9-26 11:46:30很长时间以来,就有这样的一种疑问:法哲学的逻辑起点应该是什么?也许这种提问具有很大的矛盾性:一个逻辑的事实问题却使用了应然的伦理价值意义的问法。

不过在这里,我还是想知道诸位学友的见解,也许你们的回答亦很疑惑或备感矛盾。

我在法理学的学习中还是亲见了几种对这个问题的答案的(当然如果这是一个问题的话):如文正邦和吕世伦的行为起点论,张文显的权利起点论,老马的物质生产关系起点论(我的一种认识,未必准确但自认为还是较为接近的)等等。

多谢大家的帮助。

法哲学的逻辑起点。

范亮发表于2004-9-26 17:33:11法哲学的逻辑起点,第一,它应当是一个哲学问题。

不是法学问题。

“法哲学是哲学的一个分支,而不是法学的子学科。

”“法哲学并非法学,更非法律教义学。

”(考夫曼)第二,法哲学的逻辑起点要注意“以哲学的方式去反映、讨论法的原理和法的基本问题,并尽可能给出答案。

通俗地说,法哲学是法学家问,哲学家答。

因此,一位训练有素的法哲学家必须兼通法学,哲学两门学问。

对于那个经常被提到的问题:是“纯哲学家”的法哲学和还是“纯法学家”的法哲学哪个更糟,应该说,二者都不怎么样。

”(考夫曼)第三,法哲学的逻辑起点一定不是它观察所注意的对象,比如法律行为,法律权利,社会物质生产关系。

否则,法哲学的逻辑终点会转一圈回到其逻辑起点。

那么,谁能证明谁是“好人”。

一个自足的逻辑体系不能立足于一个“未知数”上。

第四,法哲学的逻辑起点一定是一个与法律问题能相关的哲学命题,可以“从哲学的观点,或通过把哲学适用于法律问题,来研究法律”。

(《牛津法律指南》)第五,法哲学的逻辑起点多半是一个自然法理念,或者是一个社会(或世界)大多数人认同的一个简单公理。

因为,这样适于逻辑自足的公理法逻辑演绎。

公理法逻辑格形式是自然科学和社会科学普适的逻辑形式。

逻辑起点其实是一个有价值的科学问题。

论科学探究实验的逻辑基础科学探究实验要有自洽的逻辑,以符合科学探究实验从科学现象到科学概念的形成,再探索科学概念与概念之间的关系,从而形成科学规律。

当然,探究实验过程中的科学规律并非如科学家工作式的“科学发现”,但这种科学规律的发现对学生来说,也是探索式的,所以也要遵循科学探究过程的逻辑特征,这种逻辑有它自身的逻辑基础。

一、科学探究实验的逻辑以学生原有知识储备为基础教学过程中,将教材中的验证性实验改为探究性实验,以提高学生的科学素养,满足不同层次学生的需求。

但并非所有验证实验都能改为探究性实验。

有些验证性实验改为探究性实验后,非但起不到原有的提高科学素养的要求,而且也让探究性实验失去了实证逻辑性的公信力。

浙教版科学七年级上册第四章第1节《物质的结构》第1课时,在设计“分子之间存在空隙”实验时,一些教师将教材的验证性实验改为探究性实验。

教材实验如下:1.往一端封闭的细径玻璃管内注入近一半的清水,再沿内管壁缓缓注入酒精,使酒精上液面距管口约5 厘米,标出酒精上液面的位置。

2.用手指封住管口,将玻璃管反复颠倒几次,使酒精和水充分混合。

此时混合液的液面将______原先所标的液面位置。

为了进一步理解以上实验的结果,我们做了一个模拟实验:1.在量筒中先倒入黄豆,再倒入芝麻。

记下黄豆和芝麻的总体积:毫升。

2.将量筒反复摇晃几次,使黄豆和芝麻混合。

可以看到,混合后的总体积将混合前的总体积。

显然,教材先提出“分子之间存在空隙”,再通过“水和酒精混合后体积减小”的实验来验证“水和酒精分子之间存在空隙”。

但由于分子是微观粒子,对学生来说比较抽象,没有生活体验,教材顺势增加了“芝麻和黄豆混合”实验来模拟“水和酒精混合”实验,通过类比更好地理解“分子之间存在空隙”。

如果我们将“分子之间存在空隙,水分子和酒精分子之间存在空隙,所以水与酒精混合后体积会减小”作为正命题,用“水与酒精混合”实验来验证“分子之间存在空隙”的结论是合乎逻辑的。