自然辩证法第二讲

- 格式:pdf

- 大小:503.62 KB

- 文档页数:58

自然辩证法(研究生课程)2自然辩证法是研究自然现象发展的一般规律和自然科学的哲学基础的一门学科。

以下是自然辩证法(研究生课程)第二讲的内容,包括对自然辩证法的基本概念、自然规律与科学方法、以及人与自然的关系等方面的深入探讨。

一、自然辩证法的基本概念1. 自然辩证法的定义与特点自然辩证法是哲学的一个分支,它运用辩证唯物主义的基本原理,研究自然界的普遍联系和发展规律。

自然辩证法的特点包括:(1)整体性:自然辩证法强调自然界的整体性,认为自然界是一个相互联系、相互制约的有机整体。

(2)动态性:自然辩证法强调自然界的动态性,认为自然界是不断发展、变化的。

(3)矛盾性:自然辩证法认为自然界中的事物都是矛盾的统一体,矛盾是事物发展的根本动力。

2. 自然辩证法的基本范畴(1)联系:自然辩证法认为,自然界的一切事物都是相互联系的,没有孤立存在的事物。

(2)发展:自然辩证法强调,自然界的一切事物都在不断发展、变化。

(3)矛盾:自然辩证法认为,自然界的事物都是矛盾的统一体,矛盾是事物发展的根本动力。

(4)质与量:自然辩证法认为,事物的质与量是相互关联的,量的积累会导致质的飞跃。

二、自然规律与科学方法1. 自然规律自然规律是自然界中普遍存在的、稳定的、必然的联系。

自然规律具有以下特点:(1)客观性:自然规律是客观存在的,不受人的意志为转移。

(2)普遍性:自然规律适用于自然界的一切事物。

(3)必然性:自然规律在一定的条件下,必然发生作用。

2. 科学方法科学方法是指人们为了认识自然界,运用理性思维和实证手段,对自然现象进行观察、实验、分析和综合的方法。

科学方法包括以下几种:(1)观察:观察是科学研究的起点,通过对自然现象的观察,发现问题和提出假设。

(2)实验:实验是检验科学假设的重要手段,通过实验验证假设的正确性。

(3)理性思维:理性思维是对观察和实验结果进行概括、抽象和推理的过程。

(4)数学方法:数学方法是科学研究的重要工具,通过对自然现象的数学描述,揭示自然规律。

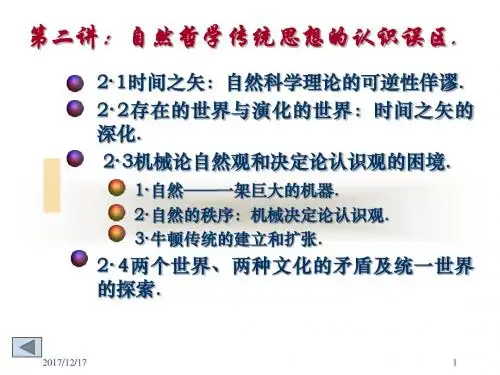

第二讲科学的发展与自然观的变革第一节古代自然科学和朴素辩证法的自然观一、中国古代科学技术与自然观(一)中国古代科学技术成就及其基本特征中国古代主要是指旧石器晚期到中国近代史开始之前的漫长历史。

根据中国古代科学技术史的研究,可以大致把中国古代科学技术发展分为五个阶段:第一阶段:远古到夏、商、西周时期(从远古到公元前770)中国古代原始技术和科学知识的萌芽和积累时期第二阶段:春秋战国到秦汉前(公元前475——公元前221)中国古代的科学技术奠基时期第三阶段:秦汉到南北朝(公元前221——公元581)中国古代的科学技术发展和形成时期第四阶段:隋唐、宋、金、元时期(581——1368)中国古代科学技术发展的高峰时期第五阶段:明清时期(1368——1840)中国古代传统科学技术发展逐渐停滞和西方近代科学技术传入时期◆特征:中国古代的科学技术是以实用为基本特征,是一种科学和技术始终未能分离的状态;与古希腊和罗马的科学技术相比,由定理、定律表现出来的理论化的自然科学知识较少,而实用形态的知识较多。

(二)中国古代自然观及其特征1、原始思维形态的古代自然观神话和巫术是原始思维的两个基本形态。

而中国原始思维自然观的理论形态,主要是:(1)“阴阳学说”(2)“五行说”(3)“八卦说”——乾(天)、坤(地)、震(雷)、巽(风)、坎(水)、离(火)、艮(山)、兑(泽)2、理性思维形态的古代自然观二、古希腊科学技术与自然观(一)古希腊的科学技术成就及其基本特征数学方面;毕达哥拉斯、欧几立得天文学方面:亚里士多德、托勒密(“地球中心说”)静力学方面:阿基米德(“物理学之父”)(二)古希腊自然观的演进和基本内容1、泰勒斯认为“水”是万物的“本原”2、阿那克西曼德(约公元前610——前546)认为世界的“本原”是“无限者”3、阿那克西米尼(约前585——前525 )认为“气”是万物的“本原”4、赫拉克利特(约前540——前470)提出“火”是万物的“本原”5、阿那克萨哥拉(约前500——前428)的“种子说”自然观6、恩培多克勒(约前490——前430)“四根说”自然观7、德谟克利特(约前460——前370)的原子论自然观8、亚里士多德(前384——前322)的“四因论”、“形式质料说”和“原性说”自然观(三)古希腊自然哲学和自然观特征1、确定自然或者宇宙为其哲学思考的对象2、具有鲜明的理性批判特征3、强烈的思辨特征◆古代朴素辩证法自然观的主要特点1、力求简单2、认为万物的本原是连续性和间断性的物质3、整体直观性4、富于想象5、深刻和谐6、相信守恒7、合乎常识◆历史局限性:由于古代自然科学技术还没有近代意义上的系统科学实验作为基础,生产力发展水平还比较低下,不可能为科学研究提供强有力的物质手段,人们只能靠简单的、直观经验,在缺乏充分的科学事实根据的情况下,运用创造性思维的力量,进行推理和概括。

《自然辩证法概论》教案第2讲绪论科学、技术、工程的一般特点主要内容一、科学、技术、工程的含义与特征二、科学、技术、工程的联系与区别三、现代科学、技术与工程的特点及发展趋势第一节、科学、技术、工程的含义与特征1.科学1)科学的含义从词源来看,科学(science)一词来源于拉丁语(scientia,学或知),即“学问”或“知识”的意思。

从表现来看,它是一个历史的范畴,是在人类发展的过程中产生和发展变化的。

关于科学的定义存在着种种观点:(1)把科学看作系统化的知识的观点。

(2)把科学看作是探索活动和工具的观点。

(3)把科学看作是信念和约定的观点。

从实质来看,“科学”表示两种互相联系的含义:(1)是研究和探索活动,作为一种人类行为和社会活动,它表现为物质的和精神的活动,即系统化的知识;(2)是研究和探索结果,作为人类认识最完美的成果,是对现实世界给出正确反映的一种社会意识形式,它表现为概念的和精神的现象,即理论化的知识。

综上所述,科学的含义已从单纯的对知识及知识体系的理解,逐步有了丰富的内涵。

科学作为一个历史性的范畴,也只能采取阐明性的叙述,从历史的进程中来把握。

科学的概念有广义与狭义之分,广义的科学包括自然科学、人文科学、社会科学及思维科学,狭义的科学特指自然科学。

2)科学的基本特征从上述概念可以引申出科学的几个个基本特征:(1)科学的解释性和预见性科学不是事实的简单堆积,而是揭示事实背后的本质和规律,是有组织的知识体系,能够提供对事实的解释和预见。

(科学与常识的区别)(2)科学的精确性科学的精确性主要表现在两个方面:首先,任何科学定律或原理都只能在特定条件下、有限的范围内成立。

同时,科学的应用也有边界(例如热力学第二定律只适用于封闭系统);其次,科学结论的表述也必须系统、严格、精确、明晰,科学不接受任何模棱两可的、有歧义的陈述。

(3)科学的可检验性(常识、巫术、宗教、伪科学的区别)(4)科学的可错性或可变性允许科学出错是科学不断发展的原因之一。

自然辩证法概论(科学技术观+科学技术社会论部分)主讲:马佰莲山东大学马克思主义学院E-mail:mabl1209@第二讲科学技术观一、科学技术的本质与结构二、科学技术发展的模式一、科学技术的本质与结构(一)科学、技术的本质特征(二)科学技术的体系结构1、科学的本质及特征(1)科学的本义“科学”源于中世纪的拉丁文“Scientia”,原意为“学”、“知”。

现代“科学”一词译自英文“science”,指自然科学。

由于科学及其活动的多样性,至今没有形成一个公认的定义。

英国著名科学家贝尔纳指出:“科学不是能用定义一劳永逸地固定下来的单一体”。

也许一个严格的定义反而会使“科学”的内涵丧失许多。

尽管科学难以定义,我们仍然可以从不同维度考量科学及其特性。

科学的本质(2)科学的多种界说1)科学是人类探索自然形成的一种方法系统和知识体系。

2)科学是一种社会现象,一种社会活动科学活动的主体是科学家,有竞争,也有协作或合作,结成科学共同体。

3)科学是一种生产力马克思:科学是一种特殊形态的生产;科学是一种知识形态的生产力。

4)科学是一种解决问题的工具5)科学是一种社会建制,即一项作为现代社会不可缺少的组成部分的社会化事业小科学,大科学;学院科学,后学院科学6)科学是一种文化现象,是人类文化中最基本的部分。

(4)科学与非科学的划界1)科学与非科学的标准实证主义逻辑经验主义:科学具有经验的可证实性,原则上不能为经验证实的东西是非科学的。

证伪主义(波普、拉卡托斯)提出,证实与证伪在逻辑上是不对等的,凡是可证伪、并能及时纠错的理论体系才是科学的。

历史主义以库恩为代表范式的选择评价无客观标准,只是心理学上的“格式塔转换”。

2)非科学与伪科学非科学非科学是指那些停留在经验层次,或不能覆盖全部经验现象却又以科学面目出现的理论或事实陈述。

如,勾股定理是科学,但勾三股四玄五是经验陈述,没有上升到科学的高度,因而是非科学。

非科学本身也是知识。