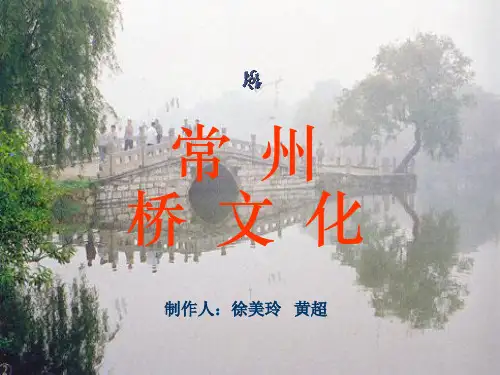

常州历史文化介绍29页PPT

- 格式:ppt

- 大小:5.14 MB

- 文档页数:29

常州民俗常州,是江苏省地级市,地处长江之南、太湖之滨,处于长江三角洲中心地带,是长江三角洲地区中心城市之一、先进制造业基地和文化旅游名城,江苏长江经济带的重要组成部分。

与苏州、无锡并联成片,构成苏锡常都市圈。

常州是一座有3200多年左右历史的历史文化名城,曾有过延陵、毗陵、毗坛、晋陵、南兰陵、长春、尝州、武进等名称,隋文帝开皇九年(589年)始有常州之称。

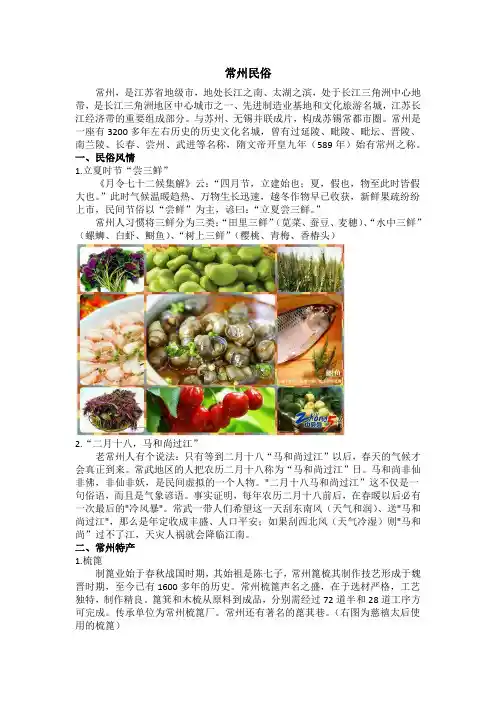

一、民俗风情1.立夏时节“尝三鲜”《月令七十二候集解》云:“四月节,立建始也;夏,假也,物至此时皆假大也。

”此时气候温暖趋热、万物生长迅速,越冬作物早已收获,新鲜果疏纷纷上市,民间节俗以“尝鲜”为主,谚曰:“立夏尝三鲜。

”常州人习惯将三鲜分为三类:“田里三鲜”(苋菜、蚕豆、麦穗)、“水中三鲜”(螺蛳、白虾、鲥鱼)、“树上三鲜”(樱桃、青梅、香椿头)2.“二月十八,马和尚过江”老常州人有个说法:只有等到二月十八“马和尚过江”以后,春天的气候才会真正到来。

常武地区的人把农历二月十八称为“马和尚过江”日。

马和尚非仙非佛,非仙非妖,是民间虚拟的一个人物。

"二月十八马和尚过江”这不仅是一句俗语,而且是气象谚语。

事实证明,每年农历二月十八前后,在春暖以后必有一次最后的"冷风暴"。

常武一带人们希望这一天刮东南风(天气和润)、送"马和尚过江",那么是年定收成丰盛、人口平安;如果刮西北风(天气冷湿)则"马和尚”过不了江,天灾人祸就会降临江南。

二、常州特产1.梳篦制篦业始于春秋战国时期,其始祖是陈七子,常州篦梳其制作技艺形成于魏晋时期,至今已有1600多年的历史。

常州梳篦声名之盛,在于选材严格,工艺独特,制作精良。

篦箕和木梳从原料到成品,分别需经过72道半和28道工序方可完成。

传承单位为常州梳篦厂。

常州还有著名的蓖萁巷。

(右图为慈禧太后使用的梳篦)2.加蟹小笼馒头首创于清道光年间,用精白面粉、熟板油、蟹粉、猪肉配以调料加工制成。

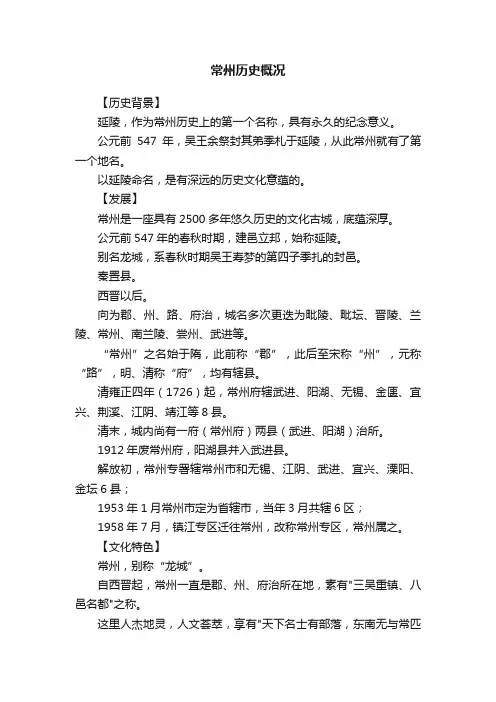

常州历史概况【历史背景】延陵,作为常州历史上的第一个名称,具有永久的纪念意义。

公元前547年,吴王余祭封其弟季札于延陵,从此常州就有了第一个地名。

以延陵命名,是有深远的历史文化意蕴的。

【发展】常州是一座具有2500多年悠久历史的文化古城,底蕴深厚。

公元前547年的春秋时期,建邑立邦,始称延陵。

别名龙城,系春秋时期吴王寿梦的第四子季扎的封邑。

秦置县。

西晋以后。

向为郡、州、路、府治,城名多次更迭为毗陵、毗坛、晋陵、兰陵、常州、南兰陵、尝州、武进等。

“常州”之名始于隋,此前称“郡”,此后至宋称“州”,元称“路”,明、清称“府”,均有辖县。

清雍正四年(1726)起,常州府辖武进、阳湖、无锡、金匮、宜兴、荆溪、江阴、靖江等8县。

清末,城内尚有一府(常州府)两县(武进、阳湖)治所。

1912年废常州府,阳湖县并入武进县。

解放初,常州专署辖常州市和无锡、江阴、武进、宜兴、溧阳、金坛6县;1953年1月常州市定为省辖市,当年3月共辖6区;1958年7月,镇江专区迁往常州,改称常州专区,常州属之。

【文化特色】常州,别称“龙城”。

自西晋起,常州一直是郡、州、府治所在地,素有"三吴重镇、八邑名都"之称。

这里人杰地灵,人文荟萃,享有"天下名士有部落,东南无与常匹俦"之誉。

“常州今文经学派”、“阳湖文派”、“常州词派”、“常州画派”和“孟河医派”饮誉全国。

民间工艺:根雕、金坛刻纸、木梳、乱针绣、汉画砖刻屏、留青竹刻风土民俗:女回娘家"歇六月"立夏时节尝三鲜二月十二"花朝节"二月初二"龙抬头"冬至大如年"岁朝春"与"踏双忙""送灶"与"接灶""三尸神"与掸檐尘"马和尚过江"与"惊蛰闻雷米似泥"。

历史变迁历史名人延陵春秋时,吴王寿梦之子季札为避让王位躬耕于舜过山(今武进郑陆东);周灵王二十五年(公元前547年)吴王徐祭遂封季札于延陵。

延陵邑大约在今常州、武进、江阴、丹阳一带,是为常州历史上见诸文字最早的名称。

延陵先邑后县,其名相继沿用345年。

毗陵西汉高祖五年(公元前202年)改延陵为毗陵。

毗陵之名从县治,到三国吴嘉禾三年(234年)置典农校尉屯田垦殖,到西晋大康二年(281年)建郡统县,相继沿用506年,其间,虽曾在王莽当政时改过毗坛,但时间很短前后仅14年,东汉建武元年时又复称毗陵。

毗陵为郡曾统辖丹徒、曲阿(丹阳)、武进、延陵、毗陵、暨阳(江阴)、无锡7县,是为江南大郡。

以毗陵命名的江南大驿一毗陵驿就设于此。

晋陵西晋惠帝永兴元年(305年)为避东海王越(司马越)世子毗讳,改毗陵为晋陵,晋陵之名前后沿用290多年。

其间,西晋永嘉之乱中原士族纷纷南迁,占地聚居,设置侨治郡县,一度曾在武进县境内设有兰陵郡、兰陵县,在晋陵县境内设有东莞郡领宫县、东莞、姑幕3县,直至南朝末期遂先后废止。

常州隋文帝开皇三年(583年)废郡,以州统县。

开皇九年(589年)于常熟县置常州,后割常熟县入苏州,遂移常州治于晋陵,常州之名由此始,此后,虽曾改称过毗陵、晋陵、长春、尝州,但时间都很短暂,而常州之名不论贯州、称府,为郡沿用至今将近1400年。

唐武宗会昌四年(840年)升常州为望,列入全国州府十望之一。

清雍正四年(1726年)析武进另置阳湖,析无锡另设金匮,析宜兴另立荆溪,加上原领江阴、靖江,常州府统领8县,故有“中吴要辅,八邑名都”之称。

武进晋太康二年(281年)分曲阿(丹阳)、丹徒东部地区置武进县。

嗣后各朝时有置废分合,改称过兰陵、永定,并入过曲阿、晋陵,析置过阳湖。

1912年,民国成立,废常州府,阳湖县并入武进县,城区一度称武进市,沿称常州。

常州市1949年4月23日,常州解放,城乡分别建立常州市和武进县。