义和团运动时日俄两国对中国的侵略

- 格式:pdf

- 大小:437.48 KB

- 文档页数:6

初三历史义和团运动的起因及影响义和团运动的起因及影响义和团运动是中国近代史上一次重要的群众性反帝反封建斗争。

它在光绪二十二年(1898年)至光绪二十三年(1899年)间爆发并迅速蔓延,对中国历史产生了深远的影响。

本文将从起因和影响两个方面来探讨这一历史事件。

一、起因义和团运动的起因非常复杂,既有国内的社会矛盾,也有外国列强对中国的侵略和压迫。

下面分别从国内和国际两个方面来介绍。

国内方面,清朝时期,中国社会呈现出严重的经济困境和社会动荡。

社会不公现象普遍存在,贫富差距日益扩大,农民生活困苦。

同时,清朝政府的腐败无能也让人民无法接受,官员贪污腐败以及不公正的治理方式让人民怨声载道。

国际方面,19世纪末,列强掀起了瓜分中国的狂潮。

英、法、德、俄等国纷纷入侵中国,强迫签订不平等条约,剥夺中国主权,并一而再再而三地侵犯中国的利益。

列强的掠夺行为激起了中国民众的愤慨和抵抗意识。

在这样的背景下,义和团运动迅速发展起来。

起初,义和团是一场涉及到农民、工匠和地方士绅的宗教民间组织。

这个组织凭借其宗教活动的形式和内容,将对外来侵略的仇恨转化为行动力。

以“扶清灭洋”为口号,义和团开始组织起来,并进行武装斗争。

二、影响义和团运动对中国历史产生了重要的影响,既体现在政治和社会方面,也深刻影响了中国人民的思想觉醒。

在政治方面,义和团运动削弱了清朝政府的统治地位。

在义和团的武装斗争中,清朝政府被迫接受了列强对华条件更加苛刻的北京议定书,进一步削弱了清廷的权威和声望。

这次事件也让列强看到了清朝政府的脆弱,从而进一步加大了对中国的压迫。

在社会方面,义和团运动激起了广大农民起义的热情。

农民们不再安于现状,开始觉醒并投身到反封建的斗争中,进一步加剧了地方政权的动荡和混乱。

在思想方面,义和团运动打破了传统意识的束缚,让中国人民认识到了外国列强的侵略真实面目。

这次运动坚定了人民反抗外国侵略的决心,进一步推动了中国人民的民族觉醒,并为后来的辛亥革命奠定了思想基础。

中国近代史关键事件中国近代史是一段充满变革、抗争与探索的历程,期间发生了众多关键事件,这些事件深刻地影响了中国的发展轨迹。

鸦片战争是中国近代史的开端。

19 世纪中叶,英国等西方国家为了打开中国的市场,向中国大量倾销鸦片。

鸦片的泛滥不仅损害了中国人民的身心健康,还导致了大量白银外流,严重影响了国家的经济和社会稳定。

清政府多次禁烟无果后,1840 年,英国以虎门销烟为借口,发动了鸦片战争。

中国战败,被迫签订了《南京条约》,割地赔款、开放通商口岸。

这标志着中国开始沦为半殖民地半封建社会,中国的主权和领土完整遭到了破坏。

太平天国运动是近代中国规模最大的一次农民起义。

洪秀全领导的太平天国运动,提出了《天朝田亩制度》,试图建立一个“有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不饱暖”的理想社会。

虽然太平天国运动在一定程度上冲击了封建统治和外国侵略势力,但由于农民阶级的局限性以及内部的矛盾和分裂,最终以失败告终。

然而,它反映了广大农民对封建统治的不满和反抗,也为后来的革命运动提供了一定的经验教训。

洋务运动是清政府内部一些有识之士发起的一场自救运动。

在第二次鸦片战争和太平天国运动的冲击下,曾国藩、李鸿章、左宗棠等洋务派主张学习西方先进技术,以“自强”“求富”为口号,创办了一系列近代工业,如江南制造总局、福州船政局等。

同时,还创办新式学堂、派遣留学生等。

洋务运动在一定程度上促进了中国近代工业的发展和现代化进程,但由于其没有从根本上改变封建制度,最终无法实现富国强兵的目标。

甲午中日战争给中国带来了沉重的打击。

1894 年,日本挑起了侵略中国的战争。

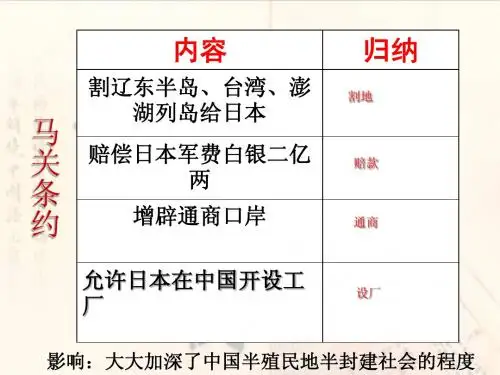

由于清政府的腐败和军事指挥的失误,中国战败,被迫签订了《马关条约》。

条约规定割让辽东半岛、台湾岛及其附属各岛屿、澎湖列岛给日本,赔偿日本 2 亿两白银。

甲午战争的失败,标志着洋务运动的破产,进一步加深了中国社会的半殖民地化程度。

同时,也激发了中国人民的民族觉醒,促使更多的有识之士开始探索救亡图存的新道路。

文史研究义和团运动时期中国的抗争历史文/王瑜摘要:在中国近代史上,沙俄是侵略中国最早的国家之一,是掠夺中国领土最多,疯狂镇压中国人民革命运动的凶恶敌人。

19世纪末,列强们瓜分中国的过程当中,沙俄表现得最为残忍疯狂。

第二次鸦片战争期间沙俄占领了我国大面积领土,却仍不知足,伙同联军侵入京津地区以外,又大肆出兵单独派兵抢占了我国的东北三省,妄图建立所谓的“黄俄罗斯”。

面对沙俄强盗的武装侵略,中国的人民不甘心被沙俄奴役,东北义和团以及广大劳动人民、部分爱国士兵进行了顽强抵抗,充分体现了中国人民不甘于屈从帝国主义的革命战斗精神,中国人民开展了各种形式的反抗侵略斗争,对历史的发展产生深远的影响。

关键词:义和团时期;中国人民;反抗运动一、沙俄侵占中国东北(一)沙俄借口镇压义和团侵略中国东北光绪二十六年(1900),京津区域的义和团迅速兴起,并立即获得了大量地区反响,“直鲁义和团的斗争口号、揭帖和斗争事迹,很快经海路陆路传入东北,并在东北地区播下了义和团运动的种子”。

他们联合起来以“扶清灭洋”为口号把矛头直指沙俄侵略者,共同抵抗外来侵略维护国家的主权和领土。

1900年,俄国参与八国联军侵占大沽口。

不但这样,沙俄还“首先倡议远征北京”。

俄的驻华公使当时就给清政府致电,明确要求清政府严厉镇压义和团,并向本国致电要求派遣军队到秦皇岛。

当京津东北地区义和团进入高潮给列强沉重打击之际,沙俄政府跳了出来,“一方面鼓吹列强组织联军实行武装干涉,一方面要求清政府出兵镇压,并预谋趁机发动侵华战争,实现其把我国东北变成“黄俄罗斯”的美梦”。

此时在俄国国内公开声明要吞并中国东北,“黄俄罗斯”一词公开出现在俄国的《新时报》中。

俄国利用甲午海战中国战败,趁机提出《御敌互相援助条约》,又称《中俄密约》。

《中俄密约》的签订使得俄国获取了东北铁路的控制权,为俄国侵略势力加紧控制中国东北地区提供了极大的方便。

所以可以从中看出:沙俄侵略东北之心早已路人皆知了。

日俄战争的历史故事日俄战争是指1904-1905年间(清朝光绪三十年至三十一年),日本与沙皇俄国为了侵占中国东北和朝鲜,在中国东北的土地上进行了一场帝国主义战争。

战争原因中日甲午战争之后,日本军国主义的侵略野心更大了,疯狂推行其侵略中国、吞并朝鲜的大陆政策。

这样,就同沙皇俄国推行的侵略中国、吞并朝鲜、独占亚洲、称霸太平洋的远东政策发生了尖锐矛盾。

《马关条约》规定割让辽东半岛给日本,引起了沙俄的不满,沙俄为获得不冻港旅顺,控制我国东北地区,联合法、德对日施压,最后中国给日本白银3000万两作为赎辽费赎回辽东半岛,史称三国干涉还辽。

对此,日本怀恨在心,伺机报复。

逼日还辽不久,沙皇俄国便以还辽有功为借口,攫取了在中国东北修筑中东铁路及其支线等特权,后来,又强行向中国政府租借旅顺和大连。

而日本经过10年备战,实力大增,决心在东北地区卷土重来,建立霸权,取代俄国在东北的地位。

1900年,中国爆发义和团运动,沙俄乘机出兵占领东北全境,企图据为己有,遭到中国人民的坚决反对和世界舆论的指责。

日本借机与英国订立反俄军事同盟,要求俄国撤出在中国东北的占领军,双方谈判没有结果。

日本便依仗英国的军事支持和英美等国的经济援助,于1904年2月8日派遣海军偷袭停泊在旅顺港外的沙俄太平洋舰队,并击沉在朝鲜仁川的俄国军舰。

日俄两国遂于2月10日同时宣战。

战争经过其时,日本现役兵员13个师,20余万人,海军舰只152艘。

俄国实力远较日本强大。

但俄国陆军精锐集中于西部边境,驻扎远东俄军仅4个师,12万人,海军分布于太平洋、波罗的海和黑海而且舰龄较老,战斗力弱。

沙俄兵力分散,交通运输不便,如调集重兵来远东作战,需要较长时间,因此利在推迟决战。

日本则力图一举夺取日本海和黄海的制海权,利在速战速决。

2月,日本黑木第一军6万人,在仁川登陆,迅速北上,5月初强渡鸭绿江,击败沙俄沿江守军3万余人,攻入中国境内。

占领重要据点九连城、凤凰城,取得对俄陆上作战的第一个胜利。

义和团时期沙俄对我国东三省的侵略宋秀元十九世纪末,沙俄在列强瓜分中国的过程中,表现得最疯狂、最残酷。

自清咸丰以来,沙俄已侵占了我国东北和西北大片国土,但仍不满足,还妄图侵占我国东北三省以及蒙古、新疆等广大地区。

本文主要以清军机处档案为根据,揭露沙俄在伙同八国联军入侵我国的同时,又大肆出兵侵占我国东北三省的罪行。

一、沙俄在镇压义和团的同时大肆入侵我东北三省帝国主义列强对中国的肆意瓜分,激起了中国人民强烈的反抗。

到一九○○年,终于汇集成了一个声势浩大的群众性的反帝爱国运动,这就是震惊中外的义和团运动。

它沉重地打击了帝国主义及其走狗清朝统治者。

这就引起了俄、英、法、德、意、奥、日、美等八个帝国主义国家的惊慌和不安。

光绪二十六年三月(一九○○年),沙俄等国使臣在致清总署的文件中要求“中国政府赶紧派兵弹压,筹一妥协办法,切勿迁延”(光绪二十六年三月十七日总署致直隶总督电(附俄使来照)。

)。

因为“情势日迫,以致所有驻京各外国人,均有性命之虞。

本大臣惟有执定自行设法保护本国人性命之权,相机行事”(光绪二十六年五月十四日总署复俄使格尔思照会。

)。

沙俄政府驻北京使臣格尔思以“中国无人作主,且非使臣口舌所能了结”为借口,扬言希望“本国大兵速到,以全生命”(光绪二十六年五月十三日翻译联芳与俄格尔思问答节略。

)。

果然,一九○○年四月,沙俄就把它的兵舰开到了我大沽口,伙同英、法、美等国向清政府施加压力,继而攻占了天津城。

不仅如此,沙俄还“首先倡议远征北京”,并且一再叫喊“俄国人要在北京及去北京途中惩罚中国人方面起主导作用”(《义和团起义》见苏联《红色档案》杂志。

14期18—19页。

)。

所以“俄兵赴京尤急,为数最多”(光绪二十六年五月十九日北洋大臣裕禄折。

),比其他各国的军队按预定作战计划提前二十四小时抢先攻进北京。

我们知道,沙俄认为,义和团运动的兴起,是吞并中国东北三省的一绝好机会。

因此,当义和团运动兴起后,沙俄的陆军大臣库罗巴特金就曾说:“我们非常高兴,这件事将是我们占领满洲的口实”(《维特回忆录》二卷180页。

高一历史义和团运动和八国联军侵华战争知识点今天我们学习高一历史义和团运动和八国联军侵华战争的知识点,1900年春义和团运动成为了八国联军侵华战争的导火索,八国联军以镇压义和团之名行瓜分和掠夺中国之实。

以下是小编给你推荐的高一历史义和团运动和八国联军侵华战争知识点归纳有帮助!历史义和团运动和八国联军侵华战争知识点一. 义和团运动的兴起和发展1.义和团运动在山东兴起的原因兴起原因从三个方面讲。

一是历史根源。

义和团的前身义和拳,起源于明末清初,是进行反清活动的民间秘密结社组织,最早见于乾隆年间的官方文书中,活跃在山东、直隶一带。

后来,形成以农民为主的受压迫民众抗暴自卫的民间秘密组织。

鸦片战争后,义和拳即自发地投入反洋教势力压迫的斗争。

自甲午中日战争开始,在帝国主义加紧侵华过程中,山东民众深受其害,散布在山东各地的义和拳,便自然地成为广大民众反帝斗争的组织者和领导核心。

二是社会基础。

即民族危机空前严重,山东是重灾区。

1895年初,日军2万人攻打山东,战火从荣城湾烧到威海卫,之后又占领威海卫达3年之久。

随后是英国强行租借威海卫。

1897年,德国强占胶州湾。

1898年又划山东为势力范围,修筑铁路、开矿山,夺占田地,致使大批农民无以为生;铁路的修筑和外国资本垄断沿海航运业,又使大运河上的传统运输业急剧衰落,以之为生的船户、挑夫、搬运工和小商贩大批失业,颠沛流离。

洋教势力遍布山东,有教堂1000多处,恣意横行,民怨沸腾。

三是中外矛盾的激化。

外国教会依仗不平等条约所赋予的侵略特权,或勾结地方官员,或胁迫地方官府,横行不法,欺压乡里。

民众受害告到官府,地方官往往袒护教会,反责受害者,冤屈无以得伸,权益得不到保障,致使矛盾激化,发展成为大规模的斗争运动,势在必然。

1896年4月,山东冠县梨园屯发生外国教会勾结官府强行拆毁当地玉皇庙改建为教堂的事件,被赵三多聚拳民3000多人所制止。

1898年10月,外国教会强行拆毁了玉皇庙,于是,赵三多在冠县蒋家庄聚众祭旗起义,攻打当地红桃园等教堂,揭开了义和团反帝爱国运动的序幕。

八国联军侵华战争管理学院摘要:1900年(清光绪26年)英、法、德、美、日、俄、意、奥等国派遣的联合远征军,为镇压中国北方义和团运动而入侵中国所引发的战争。

八国联军的行动,直接造成义和团的消灭,以及京津一带清军的溃败,迫使慈禧太后挟光绪帝逃往陕西西安;最终清廷与包含派兵八国在内的11国签订《辛丑条约》,付出庞大的赔款,并丧失多项主权。

华北大乱之际,东南各省督抚自行宣布中立,从此清中央政府权威低落,汉族权臣抬头。

战争也引起了列强在华势力的变化,并一定程度上导致了日俄两国为争夺中国东北及朝鲜利益而引发的日俄战争。

键词:八国联军义和团运动扶清灭洋清军辛丑条约1894年甲午中日战争中国战败,与日本签订《马关条约》,中国国际地位因此一落千丈。

西方列强便开始对中国这块肥肉垂涎三尺。

19世纪末,西方列强掀起了瓜分中国的热潮。

而随着战争赔款的加深,人民不堪重负,终于引起了义和团运动,清政府内忧外患,无力抵抗,因此西方列强更加放肆,趁火打劫,妄图吞霸中国。

战争起因:本目的是进一步打开中国市场,瓜分中国。

(1)慈禧与洋人之仇1898年,光绪帝任用康有为、梁启超等推行变法维新,因与保守派对立而失败。

慈禧压维新运动,软禁光绪帝于瀛台。

各国同情维新派,协助康有为、梁启超逃离中国,而慈禧欲废黜光绪帝,但因遭各国反对而不敢付诸行动,令她怀恨在心。

加上列强企图瓜分中国,纷纷租借港湾和划分势力范围也增长了慈禧的仇外情绪。

(2)义和团起事义和团,又称“团匪”,为山东省学习神功的团民组织,为山东巡抚毓贤利用来抗衡教会,威吓教民脱离教会之用。

后由外国所迫,派袁世凯到山东取缔,团民逃到北京城外涿州各地。

当时,慈禧信任闭塞愚昧的守旧大臣,竟听信毓贤之言,相信团民能“刀枪不入”、枪炮不伤”,怂恿慈禧借助义和团排外。

慈禧太后派军机大臣刚毅往涿州视察,但刚毅竟向慈禧奏称“天降义和团,以灭洋人”。

因此义和团以“扶清灭洋”为口号,进入北京城内勤皇。

万方数据

万方数据

万方数据

万方数据

义和团运动时日俄两国对中国的侵略

作者:陈景彦, CHEN Jing-yan

作者单位:吉林大学,东北亚研究中心,吉林,长春,130012

刊名:

东北亚论坛

英文刊名:NORTHEAST ASIA FORUM

年,卷(期):2006,15(4)

被引用次数:2次

1.胡绳从鸦片战争到五四运动 1981

2.王芸生六十年来中国与日本 1980

3.实藤惠秀中国人留学日本史 1982

4.井上清日本帝国主义的形成 1984

5.马士中华帝国对外关系史 1960

6.中国史学会中国近代史资料丛刊·义和团4 1951

7.傅孙铭沙俄侵华史简编 1982

8.《中共中央马恩列斯著作》编译局列宁选集 1960

9.朱玉泉李鸿章全书 1999

10.维特维特伯爵回忆录 1976

11.《中共中央马恩列斯著作》编译局联共(布)党史简明教程 1975

12.B·阿瓦林帝国主义在满洲 1980

13.谢·阿·多勃隆拉沃夫一个俄国军官的满洲札记 1982

14.井上清日本军国主义 1958

15.河村一夫近代日中关系史诸问题 1984

16.王魁喜义和团运动时期日本的侵华政策 1987(02)

17.信夫清三郎日本政治史 1988

1.陈景彦小议日本首相的历史观及其它[期刊论文]-日本研究2001(2)

2.陈景彦.CHEN Jing-yan西风东渐与中日知识分子的回应[期刊论文]-吉林师范大学学报(人文社会科学版)2005,33(4)

3.陈景彦可贵的创新,明显的缺憾——评《东亚史》[期刊论文]-史学集刊2006(5)

4.陈景彦.CHEN Jing-yan一项多重角度研究的创新成果--评《伪满时期中国东北地区移民研究--兼论日本帝国主义实施的移民侵略》[期刊论文]-东北亚论坛2006,15(3)

5.陈景彦中国抗战与日本战败投降问题的再认识[期刊论文]-学习与探索2004(6)

6.陈景彦论日本人的历史认识及其感情因素[期刊论文]-日本学刊2002(5)

7.陈景彦日本近代地方自治研究的中国视点[期刊论文]-日本学论坛2008(1)

8.陈景彦.朱海燕.CHEN Jing-yan.ZHU Hai-yan国际资本对日俄战争的影响[期刊论文]-东北亚论坛2007,16(4)

9.陈景彦评沈海涛博士新著《探索新的中日关系》[期刊论文]-现代日本经济2004(5)

10.陈景彦日军侵华期间强征中国慰安妇问题[期刊论文]-东北亚论坛2001(3)

1.李斯辛亥革命前孙中山为何没能提出反帝的革命纲领[期刊论文]-衡阳师范学院学报 2011(4)

2.肖铁肩.谭先龙试论新旧民主革命时期影响孙中山反帝口号变化的因素[期刊论文]-湖南师范大学社会科学学报2007(6)

本文链接:/Periodical_dbylt200604023.aspx。